空间经济视角下广西非公有制经济发展路径研究

2016-11-05王文俊

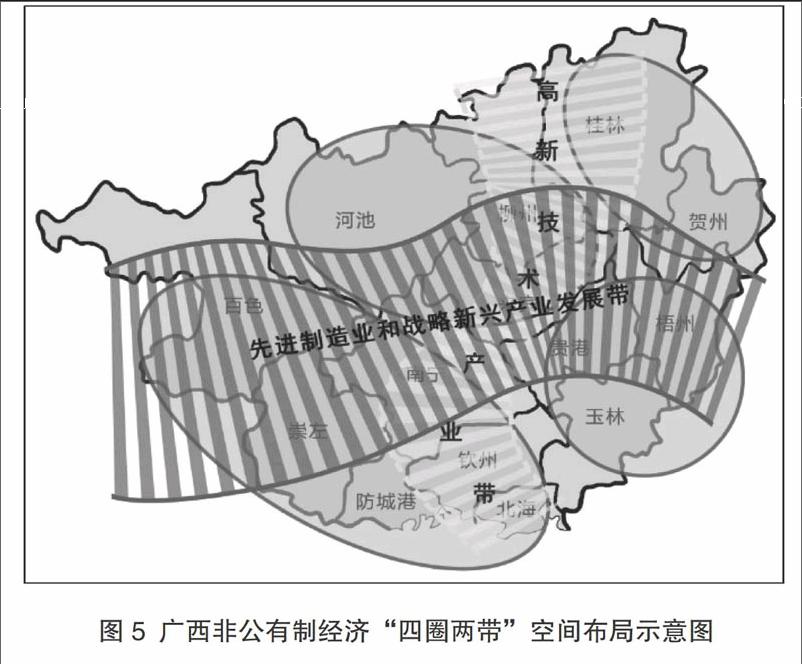

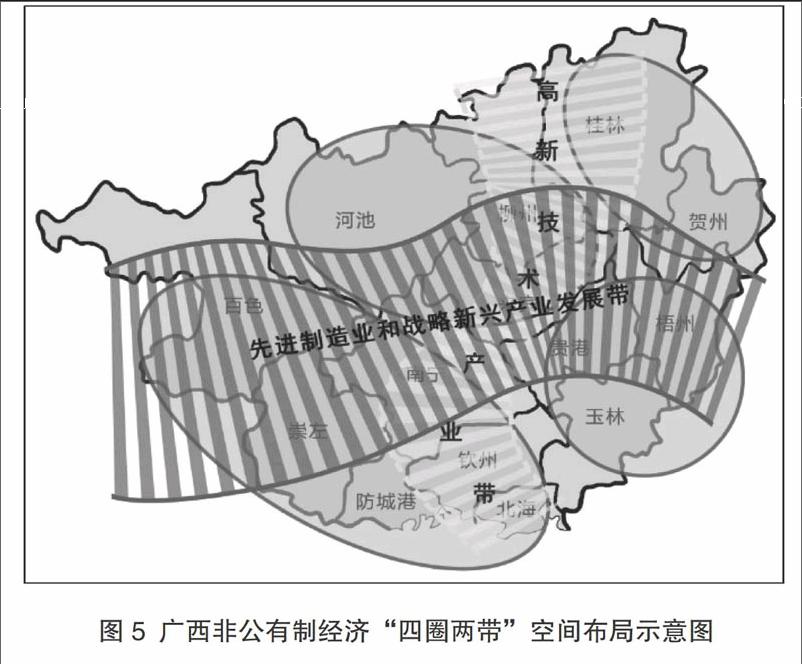

【摘 要】新常态下广西非公有制经济发展速度快、发展结构不断优化、转型升级凸显、政策环境不断改善,但也存在发展质量不高、同构现象存在、大型非公企业缺乏、政策壁垒依旧存在等问题。对广西非公有制经济发展的相关指标进行空间可视化分析,结合广西发展非公有制经济的优势,提出广西非公有制经济发展的“四圈两带”空间分布,新常态下走“外援式”和“内源式”相结合的“产业拉动、四化联动、内外开放、绿色低碳”的发展路径。

【关键词】新常态;非公有制经济;民营企业;发展路径

【作 者】王文俊,中共南宁市委党校科研处。南宁,530007

【中图分类号】F121.23 【文献标识码】A 【文章编号】1004 - 454X(2016)04 - 0154 - 008

2014年11月9日,习近平主席在亚太经合组织(APEC)工商领导人峰会上发表演讲,首次在国际场合阐述了中国经济“新常态”,指出中国经济新常态有以下主要特点:一是从高速增长转为中高速增长,二是经济结构不断优化升级,三是从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。经济新常态意味着经济增长速度回落到新的运行区间,带来经济增长动力、产业结构、城乡结构、资源配置方式等进入一种新的平衡状态, [1 ]它对社会经济发展提出了更高的要求。

广西非公有制经济经过三十余年的锻造锤炼,已经占据广西国民经济的半壁江山,成为广西经济中极富活力的新的增长点。新常态下,需要不断地转变非公有制经济发展方式,加强非公有制经济的管理,探寻适合广西非公有制经济的发展路径,从而推动广西非公有制经济持续强劲的发展。

一、文献综述

国内外对非公有制经济发展路径的研究文献甚少,但对发展模式的研究成果较为丰富。当今影响较大的国外经济发展模式主要有以地区互补性和分工协作体系为基础形成的梯次分布产业链的东亚模式、[2 ]“外资依赖型”的贸易替代模式和进口替代战略的拉美模式、[3 ]以信息技术业为经济支柱的印度模式、 [4 ]以自由贸易和金融一体化为核心的欧洲模式、 [5 ]诱导集聚并形成产业集群的德国模式、[6 ]民营高科技企业发展的美国硅谷模式。[7 ]这些发展模式在产业转移、避免“中等收入陷阱”、区域协调发展、加强内需、创新驱动等方面为我国非公有制经济发展提供了很好的借鉴。我国非公有制经济发展模式影响较大的有由政策优惠吸引外资转变为配套产业引导外商投资的新珠江模式、[8 ]由个体集聚的民营内向经济转变为“四化”外向型经济① 的新温州模式 [9 ]和“三以三坚持”① 的新苏南模式 [10 ]。

面对新常态,专家学者和业界人士针对非公有制经济的发展,纷纷展开研究。朱玲(2015)[11 ]认为,在当前经济和社会步入“新常态”的大背景下,民营工业面临着单位规模偏小、管理机制不健全、科技投入明显不足、品牌建设滞后、融资瓶颈尚未打开等问题,需要从政府和企业两个层面构建发展路径。谢利文(2014)、[12 ]杨涛和赵琳(2015)[13 ]认为坚持以创新促升级,以升级促发展,是推动民营经济内生式发展的现实选择。付世超等(2014)[14 ]在肯定武汉市武昌区民营科技企业“五为本”“四维度”“三环节”“核心—支点”“逆境突围”等发展模式的同时,提出未来要从宏观制度、中观治理和微观创新等方面科学抉择发展路径并进行机制链条的改造。

现有研究大多从经济学的视角,结合非公有制经济发展的环境、存在的问题进行定性分析,进而得出发展路径的结论,定量分析较少。新常态下,不同地区由于资源环境、地理位置以及政策等因素的不同,非公有制经济的发展路径不尽相同,因此,结合定量分析,运用空间经济研究方法,探寻广西非公有制经济发展路径,可以丰富经济发展路径的研究。

二、广西非公有制经济的发展现状及其特点

(一)发展速度快但发展质量不高

截至2014年12月底,广西实有个体工商户137.58万户,注册资金718.62亿元,从业人员281.15万人;实有私营企业34.87万户,注册资本8647.40亿元,从业人员289.87万人,同比分别增长10.65%、12.65%、12.80%、23.43%、56.87%、11.66%。非公有制经济从业人员占广西城镇以上单位从业人员的比重达40%以上;缴纳税收1402.77亿元,占广西税收总额的70.85%;完成固定资产投资9000.27亿元,占广西固定资产投资的67.73%;进出口总额为320.5亿美元,占广西进出口总额的79%。规模以上非公有工业企业达4567家,实现工业增加值4063.47亿元,占广西规模以上工业增加值的70.4%,对广西规上工业增长贡献率为79.1%。 ②

虽然广西非公有制经济不断发展壮大,但仍处于不发达状态的快速发展期。全国工商联发布的2014中国民营企业500强名单中,广西仅两家入围,不仅与发达省区的浙江(138家)、江苏(96家)、山东(54家)、广东(24家)存在相当大差距,甚至与同为西部自治区的内蒙古(12家)也存在较大差距。 ③ 截至2015年底,广西上市公司共35家,非公有制企业占比虽近一半,但从销售总额、主营业务收入等方面来看,与公有制上市公司还存在一定的差距。 ④

(二)经济结构不断优化但同构现象仍存在

广西三次产业结构由2013年的15.9:46.6:37.5调整为2014年的15.4:46.7:37.9,2014年第三产业增加值占地区生产总值的比重达到37.9%,比2013年提高0.4个百分点,对经济的贡献率达到41.42%。随着非公有制经济的发展,对经济增长的贡献率会逐渐增加,产业结构也将逐步优化。另外,高能耗行业占比降低。在非公有制企业涉及的38个大类行业中,汽车制造业、计算机通信和其他电子设备制造业为两个非高耗能、非传统行业,非公有制企业实现这两大行业增加值占前七大行业增加值比重为23%,占比比广西规模以上工业高7个百分点。⑤

但由于广西绝大多数非公有制企业所在产业的市场结构属于低集中度,高新技术、战略性新兴产业企业占比偏低,传统型企业,如制糖、有色、冶金、电力、汽车、机械、建材、食品、饲料、医药等传统行业企业较多,导致同构化现象严重,极易发生恶性竞争。

(三)转型升级凸显但大型非公企业缺乏

一是新兴产业发展迅速。2014年以民营企业为主体的电子信息成为广西第10个千亿元产业,电子信息制造业完成工业总产值1527.51亿元,同比增长30.4%。二是民营企业创新成效显著。一批企业加大对技术研发、技术改造的投入,技术创新、商业模式创新有效促进了企业做大做强,截至2014年底,广西在新三板挂牌的民营企业共有5家,在审企业6家,备案56家。①三是产业链迅速拉长。部分企业依托龙头企业和工业园区发展上下游配套产业,提高了综合效益,产业集聚效应也逐步显现。

虽然广西非公有制经济转型升级取得了新进展,但规模以上工业企业规模小,抗风险能力较差,2014年广西非公有制工业企业中,小微型企业占比75.92%,大型企业仅占2.78%,非公有制小微工业企业比重比国有小微工业企业高23.69个百分点。② 即使小微企业占比高,但小微企业也面临开工不足、利润不高、用工成本上升、融资依旧困难等突出问题。

(四)政策环境不断改善但壁垒依旧存在

自2004年以来,广西不断出台一系列非公有制经济发展的政策,放宽了市场准入,在财政、税收、金融、人才等方面给予大力支持,修改、废止或调整现行各种不利于非公有制经济发展的地方性法规和政策。近年来,《关于进一步优化环境促进非公有制经济跨越发展的若干意见》《广西非公有制强优企业培育计划(2014-2017年)》《广西非公有制强优企业发展目标奖励办法》等政策文件相继出台,为非公有制经济发展创造良好政策环境。

虽然广西在发展非公有制经济制度方面进行了重大突破,但非公有制经济面临的形势依然复杂严峻。从发展现状来看,广西非公有制经济投资比重最大的五个行业分别是餐饮业、制造业、采矿业、房地产业和批发零售业,而在教育,公共管理、社会保障和社会组织,水利,电力、燃气及水生产和供应业等领域占比较小,存在不同程度的准入政策壁垒。此外,在财政补贴、产权保护政策、经济人才政策、信用政策、特许经营政策等方面也存在一定的壁垒。

三、广西非公有制经济发展的空间分布特征

根据2014年广西14个地级市非公有制经济发展的相关数据,绘制2014年广西非公有制经济发展的空间分布图,如图1、图2、图3和图4所示。其中,图1表示2014年广西非公有制经济的税收收入分布状况,图2表示广西私营企业的数量分布状况,图3表示广西上市公司的数量分布状况,图4表示广西城市综合创新水平指数。③

由以上分布图可知,就非公有制经济税收收入、私营企业数量、上市公司数量、城市综合创新指数而言,南宁、桂林、柳州均占绝对优势。玉林虽在上市公司数量上微弱于梧州,但其城市综合创新指数略高过梧州,在非公有制经济税收收入、私营企业数量上也占优势,且广西十三五规划中提出玉林建设为非公经济发展示范城市。广西形成桂林、南宁、柳州、玉林四个非公有制经济辐射中心。

另外,广西非公有制经济的发展呈现“北中南强,东西弱”的格局。广西非公有制经济水平较高的地区主要集中在桂北的桂林地区,桂中的柳州地区,桂南以南宁为核心的北部湾经济区;这些地区地势平坦,多为平原、丘陵,或港口地区,资源禀赋充足;且多是历史悠久的文化名城,有稳固的发展基础,非公有制经济发展居广西前列;桂东西部多为石山地区,资源匮乏,交通、基础设施等较差,非公有制经济发展水平较桂北桂中桂南低。

四、广西非公有制经济发展的优势

(一)区位优势明显

广西最大的优势是区位,最核心的定位是东盟合作高地,最大的作用是面向东盟的国际大通道。广西背靠大西南、面向东南亚,是大西南地区经由北部湾走向东盟最为便捷的通道。随着“双核驱动、三区统筹”战略的启动、“一带一路”中“中国—中南半岛经济走廊”的建设、高铁时代的到来,广西区域优势更加显现,广西有一些优势产业,如糖业、有色金属加工、种植业等,应该更积极参与到国际产能合作中去。 [15 ]

(二)东部产业转移主阵地

作为曾经世界工厂的珠三角,伴随产业升级发展和劳动力、土地资源紧张,一部分劳动密集型产业迫切需要对外转移。广西地处华南经济圈、西南经济圈与东盟经济圈的结合部,其便捷通道连接珠三角并通往东南亚,且拥有较为充足的劳动力和土地资源,加上土地、税收等优惠政策,将成为东部产业转移的主阵地。

(三)叠加的优惠政策优势

2014年,《广西北部湾经济区发展规划》修订,将相关政策的实施范围由4个地级市扩展到6个地级市;2014年国务院批复实施《珠江—西江经济带发展规划》,着力把珠江—西江经济带打造成我国中南、西南地区新的经济增长极;2015年国务院批复《左右江革命老区振兴规划》,推动左右江革命老区跨越式发展。此外,国家还赋予广西沿边金融综合改革试验区、国家服务业综合改革试点区、桂东承接产业转移示范区、东兴西部开发重点开放开发试验区等一批重大平台,为推动非公有制企业加快发展奠定基础。

(四)新型城镇化

我国坚持以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念为引领,推进以人为核心的新型城镇化建设,推动了城市间及城乡间产业、文化、交通的联系,同时,新型城镇化面向全球配置资源,在《广西壮族自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中明确提出,加快发展北部湾城市群和桂中、桂北、桂东南城镇群,推动桂东南城镇群与珠三角城市群融合发展。实施中心城市提升工程,推动产业升级和城市转型,为非公有制企业转型升级也提供了新的机遇。

五、广西非公有制经济发展的空间组织形式

(一)构建非公有制经济集群地域格局

根据广西非公有制经济发展的空间分布图,广西非公有制经济的空间布局应以桂林、柳州、南宁、玉林等大中城市为核心,以大中城市的人力、资源、技术、管理、信息、交通、生产及销售网络为支撑,围绕大中型企业,发挥产业基础好、关联度高、带动力强、发展潜力大的产业优势,培育民营企业群,形成以桂林、柳州、南宁、玉林四大城市圈为核心的桂北、桂中、桂南、桂东南非公有制经济集群(以下简称“四群”),从而构建基于城市职能空间差异的非公有制经济集群地域分工体系,在该地域格局中,非公有制经济也要加强与公有制经济的合作。

(二)构建“桂林—南宁—北海”非公有制经济高新技术产业带、“珠江—西江”先进制造业和战略性新兴产业发展带

桂林、柳州、南宁是广西非公有制经济较为发达的城市,无论是在非公有经济的税收收入、民营企业的数量、上市公司的数量,还是在城市综合创新水平指数上,均在广西处于领先地位,经过多年的发展,桂林、柳州和南宁已形成了一定的产业基础和优势产业,具备各具特色的民营企业园区,在传统产业的改造升级和新兴产业的发展上积累了较为丰富的经验,高新技术产业也发展迅速。北海非公有制经济也迅速发展,且广西在十三五规划中提出北海建设高新技术与海洋经济合作示范区。结合到珠江—西江经济带的发展,东部地区产业转移的承接,北部湾经济发展等战略,打破封闭式的发展系统,搭建内联外接的发展平台,广西应推进“桂林—南宁—北海”非公有制经济高新技术产业带,“珠江—西江”先进制造业和战略性新兴产业发展带(以下简称“两带”)的建设,形成纵向贯通“桂林—南宁—北海”,横向贯通“珠江—西江”经济带的空间发展格局,发挥“两带”非公有制经济的规模优势、集聚效应、扩散效应,从而带动其他地区非公有制经济的发展。

(三)加强非公有制经济产业园区建设

非公有制经济产业集群依靠自然力量形成并发展,不可避免地存在自发性和盲目性,从广西现状来看,还存在规模小、产业分散、形不成产业链等问题,建立非公有制经济产业园,以龙头企业带动,以产业链把相关企业串联起来,进而提高产业集聚度。因此,需要政府遵循经济规律的前提下,从全局出发,统筹协调,科学规划。对布局分散、科技含量高、关联性强的企业尽量集中,通过规划手段,促使其向专业园区集聚,从而实现产业园区基础设施和配套服务的共享,生产要素配置效率的提高,产业和技术的关联带来的生产成本和交易成本的下降,进而形成产业集群的整体效应和扩散效应。

(四)构建非公有制经济产业网

建设大中型城市的非公有制经济企业产业园区,形成产业集聚,成为广西非公有制经济产业网络的一级节点,依托广西的交通、信息、市场、网络等,连接广西县域非公有制经济的二级节点,甚至乡镇非公有制经济,从而形成广西非公有制经济的产业网。随着广西面向东盟步伐加快,与粤港澳合作继续深化,积极参与“一带一路”建设、珠江—西江经济带的发展,承接东部产业转移等,广西非公有制经济产业网在国内和国外产生更为广泛的联系,促进广西非公有制经济不断发展并推动产业转型升级。

六、广西非公有制经济发展路径

结合非公有制经济发展成功的国家(地区)经验以及广西非公有制经济“四圈两带”空间布局示意图,新常态下广西非公有制经济要走“外援式”和“内源式”相结合的“产业拉动、四化联动、内外开放、绿色低碳”的发展路径。“外援式”主要是指在产业梯度转移和国企改革过程中,定位区位优势,既要发展外向型经济也要推进产业结构转型升级,通过政策倾斜释放非公经济发展空间,实现外地企业资本、技术、管理优势与广西特色资源和产业基础嫁接;“内源式”主要是指加大培植本土非公有制经济主体的力度,除优化宏观政策,重点突破制约非公经济发展的关键壁垒外,还需加大民营企业家培养、职业经理人市场培育、专业技术人才引进以及“非公有制企业—政府”有效沟通等微观经济行为的力度。“产业拉动”是指做大做强支柱产业、强优产业,推进产业集群。“四化联动”是指实施新型工业化、农业产业化和旅游特色化、新型城镇化、信息化的四化联动,非公有制经济的发展并不是一个孤立的态势,通过创新驱动推进新型工业化,通过城乡统筹推进农业现代化和旅游特色化,通过产城一体推动城镇化,通过综合集成推进信息化,为非公有制经济承接技术、资本和产业转移创造条件,为非公有制经济的发展奠定坚实基础。“内外开放”是指广西各地级市非公有制经济不仅对外开放,更要对内开放,实现区域经济协调发展。广西非公有制经济的“四圈两带”并不是一个封闭的系统,它既注重非公有制经济集群地域分工体系,也注重“桂林—南宁—北海”非公有制经济高新技术产业带、“珠江—西江”先进制造业和战略性新兴产业发展带的辐射效应、扩散效应,更注重“两圈一带”在省域、国际间的开放合作。实施“后发优势”和“创新驱动”的战略,解决广西在资源能源和生态环境方面的问题,实现绿色循环低碳发展。新常态下,推进“外援式”和“内源式”相结合的“产业拉动、四化联动、内外开放、绿色低碳”的发展路径,需要从政府和企业两个层面共同努力。

(一)政府层面

1. 优化非公有制经济的发展环境

破除“玻璃门”“弹簧门”“旋转门”,从项目审批、融资、税收、用地等方面给予倾斜,支持重点领域和关键环节的非公有制企业做大做强。在项目审批方面,公开审批程序,完善行政审批“一站式”项目联合审批机制,推行网上审批、同步并联办理。以效益优先原则和产业政策导向完善对非公有制企业金融支持,对于广西中小企业融资难、担保难的问题,则可进行联合担保、互助担保、融资担保服务平台等多项担保模式的创新。在税收政策方面,落实西部大开发鼓励类产业企业15%企业所得税率和民族地区、开发区税收优惠政策,对于迁入的全国知名大型非公企业,可按其所缴纳营业税、增值税和企业所得税留成金额的一定比例给予奖励。把非公企业发展用地纳入土地利用总体规划和年度土地利用计划,统筹安排用地指标。

2. 支持非公有制经济发展壮大

将综合实力强、成长潜力大、发展前景好的龙头企业纳入工商龙头企业的扶持行列,培育一批媲美跨国企业的本土民营企业。鼓励和引导民营中小企业与大企业建立以市场资源配置为基础的原材料供应、生产销售、技术开发等方面的协作关系,逐步形成以大企业为主导、中小企业分工协作、相互配套的组织体系。鼓励和引导广西非公有制企业通过兼并、租赁、收购、参股、控股等多种方式参与竞争性国有企业改制、改组、改造,推动相互融合的混合所有制经济快速发展。新常态下,应按照产业集群形成和发展的内在规律,科学规划并优化三大产业在地理空间上的布局,培育一批在同行业中具有较大影响的产业集群,形成“龙头带动、股份合作、全链经营、要素集成、共赢发展”的新型经营体系。

3. 拓展非公有制经济的市场开放领域

积极拓宽非公有制经济发展领域,支持和引导民间资本更多更快地进入城乡统筹发展、现代产业以及社会民生事业等领域,催生量多面广的非公有制企业。支持非公有制经济组织建设工业、商业、农业等领域创业孵化器,投资教育、卫生、文体及养老设施等社会事业,以及经济适用房、公租房等保障性住房建设领域。支持非公有制资本以独资、合作、联营、参股、特许经营、BOT等方式,参与公路、铁路、机场等基础设施和城镇供水、供热、供气、污水处理、公共交通、园林绿化等市政公用设施的建设、运营和管理。政府采购产品和服务对非公有制企业一视同仁,非公有制企业在项目招投标时享受国有企业同等待遇。

4. 鼓励非公有制经济参与国际化进程

鼓励有实力的非公有制企业进行多元化的海外投资、融资,在监管方面创造更为宽松、自由的市场投资环境,减少对那些有规模、有信誉的非公有制企业海外投融资的审批事项,或是放宽审批额度,为非公有制企业开拓东盟国家市场提供融资担保和信用保险补贴,为非公有制企业海外投融资制定相应的保障政策,切实做好鼓励引导非公有制企业境外投融资工作。鼓励和支持非公有制出口企业在境外注册商标、质量认证,推动国内品牌发展为国际品牌,培育一批国际知名品牌,推进形成非公有制经济参与国际竞争合作的新优势。

5. 完善非公有制经济的市场支撑体系

围绕创新驱动,大力发展技术支持、人才培训、法律咨询、资金融通、产权交易、信息服务等内容的非公有制企业服务平台,建立较为完善的中介服务体系。实施非公企业信息化工程,搭建信息化公共网络平台,大力培育非公企业信息化应用示范企业,促进企业对信息技术的应用向更高层次方向发展。通过培育多口径的企业家服务网络,完善企业家培训体制和机制,建立统一的企业家测评指标等方式加强企业家市场建设。制定和落实非公有制企业产权保护的法律法规,依法严惩和打击各类知识产权侵权违法行为,分类推进知识产权和技术标准战略服务,切实保证非公有制企业的产权得到充分的保护。提高自主创新产品运用比重,建立首购首用风险补偿机制,出台终端消费财税优惠政策。

(二)企业层面

1. 完善战略目标

战略目标已成为一个有效识别组织优先事项的主要工具,它有助于组织明确未来发展方向、注重效率、凝聚人心、形成竞争优势,民营企业经营者应高瞻远瞩,制定企业的战略目标,对企业的发展进行长期性、整体性、全局性谋划,不仅对企业发展的重大问题起决定作用,而且也能对企业日常性、局部性的工作起指导作用,使企业赢在起跑线上。

2. 推进现代企业制度

一是要完善法人治理结构。非公有制企业应破除家族式管理,构建清晰开放的股权结构和组织结构,规范企业决策程序,建立和落实重大事项论证和决策机制、内部制衡和风险控制机制等,形成相互制衡的决策执行体系,实现权责利的统一。二是健全企业内部管理制度。以提升企业核心竞争力为目标,根据企业自身的特点和业务性质,建立战略、行政、财务、技术研发、市场营销、人力资源、企业文化、品牌等管理制度,实现由“人治”向“制度管理”转变。三是形成“以人为本”“尊重人才”的氛围。引进人才还需尊重人才、用好人才,实施人才柔性管理。

3. 创新驱动

一是增强创新能力。非公有制企业应增强自主创新能力,与高等院校、科研院所等建立合作关系,联合建立科技开发机构,加快新产品的研发,提升老产品的生产工艺水平,走节约资源、保护生态环境、技术先进的新型工业化、农业现代化的道路。非公有制中小企业以向“专、精、特、新”方向发展为重点,增强企业竞争力。二是拓展创新范围。加强对品牌管理和市场营销的重视,打造与维护好面向东盟国家市场的行业品牌和区域品牌。通过股权转让等多种方式引进国外战略投资者,在“以民引外”上进行突破。结合企业实际,实施“互联网+”行动,打破时间、空间对非公有制经济发展的束缚。

参考文献:

[1] 张占斌.从战略全局研判中国经济新常态[J].新重庆,2014(11).

[2] 彭晓宇.东亚模式与中国模式[J].国外理论动态,2013(5).

[3] 王文俊.国内外典型非公有制经济发展模式的实践及启示[J].当代经济管理,2015(12).

[4] Chales Wolf. China and India, 2025, A Comparative Assessment[EB/OL]. [2015-06-25](2016-05-10).Http:http://www.eldis.org/go/home&id=58979&type=Document.

[5] Aleksander Kwa niewski. Future of European Integration—A Scenario Approach [J].International Understanding,2010(4).

[6] 阎逸.德国产业集群政策创新的启示[J].环球市场信息导报, 2014(10).

[7] 钟坚.美国硅谷模式成功的经济与制度分析[J].学术界, 2002(3).

[8] 蔡武.国内外典型区域发展模式的实践与启示[J].湖北民族学院学报:哲学社会科学版,2012(4).

[9] 李兴山.“温州模式”和“苏南模式”[J].理论学习,2012(7).

[10] 温铁军.解读新苏南模式[J].社会观察, 2012(3).

[11] 朱玲.新常态下江苏南通民营工业发展路径研究[J].统计科学与实践,2015(8).

[12] 谢利文.创新转型:民营经济内生式发展路径选择——以泉州为例[J].天津商业大学学报,2014(5).

[13] 杨涛,赵琳.基于SEM的民营企业创新驱动发展路径模式构建——以山东省民营企业为例[J].企业经济,2015(8).

[14] 付世超.武汉市武昌区民营科技企业发展路径的调查与思考[J].长江论坛,2014(3).

[15] 蒋予昕.总书记的讲话为广西非公经济提振了信心——民建工商联界住桂全国政协委员谈参加联组会感受[N].广西日报,2016-03-06(001).

Abstract:Under the new normal condition, the speed of the non-public ownership economic development of Guangxi is fast, the structure of development is continuously optimized, transformation-upgrading is prominent, the policy environment is improved continuously. However, problems remain such as low quality of development, isomorphism phenomenon, absence of large non-public ownership enterprises and policy barriers etc. This paper analyzes relevant index of the non-public ownership economic development of Guangxi in terms of spatial visualization. It combines the advantages of non-public ownership economic development of Guangxi to proposes that the “four-circle-two-belt” spatial distribution of the non-public ownership economic development of Guangxi should follow such a path of development as production promotion, linkage of new industrialization, agricultural modernization, new urbanization and informatization, internal and external opening up, environmental protection and low-carbon economy in combining both the external-aided and the internal-driven development under the new normal conditions.

Key Words:new normal; non-public ownership economy; private enterprise; path of development

﹝责任编辑:陈家柳﹞