论作为“超羁押手段”的指定居所监视居住制度

2016-11-04郭烁

郭 烁

论作为“超羁押手段”的指定居所监视居住制度

郭烁

当前距2012年刑事诉讼法正式实施已三年有余,基于多份实证调研材料数据发现,指定居所监视居住制度依旧没能走出“或者不予适用,或者侵犯人权”的怪圈。监视居住,尤其是指定居所的监视居住或许已成为比逮捕更严厉的,现行制度下很难找到制约、审查手段的羁押措施。这种尴尬司法实践的形成,是立法导致的、制度性的。另外,原先存在于部分学者心中的那种“改良”该制度的构想,被三年多来的现实证明只是立法的一厢情愿。指定居所监视居住,或许到了应被废止的时候。

指定居所; 监视居住; 人权保障; 超羁押手段

在中国现有刑事强制措施体系中,监视居住措施的强制力强于取保候审而弱于拘留、逮捕。对于监视居住制度,刑事诉讼法及相关司法解释、部门规章等对于适用条件、决定机关、执行程序等作出了一系列规定。但这些规定都相对原则性的,可操作性不强,导致实践中监视居住措施存在适用率低下,使用混乱,甚至错误适用等问题,其中矛盾的焦点又集中在指定监视居住制度环节*可以参考的一个例证是,在2016年8月13日,辽宁省沈阳市举办的“推进以审判为中心的诉讼制度改革”研讨会、暨中国刑事诉讼法学研究会2016年年会上,最高人民检察院侦查监督厅厅长黄河所作题为“侦查监督的现状、问题及发展方向”的报告中,特意提到了对于公安机关采取的指定居所监视居住实践中难以进行有效的法律监督。拥有法律监督权力的检察机关尚且如此,指定监居制度存在的问题可见一斑。。但基于监视居住制度自身若干特点以及中国司法实践的需要,对于现有制度进行改革而非直接废除,是成本较低且比较符合实际的解决之道。笔者也曾持此种观点(郭烁,2013:196-198)。2012年《刑事诉讼法》也大体按照这一思路对原有制度进行了修改。

新《刑事诉讼法》实施至今已逾3年,对其实施效果进行评估,已具备可行性。需要说明的是,本文依据的实证材料,主要是北京市尚权律师事务所组织的《新刑事诉讼法实施调研项目数据报告(2015)》*该报告已历3年,每年在全国范围内随机选取500~600名执业刑事辩护律师进行问卷调查,统计结果委托零点调查公司做出,是目前国内公认的相对权威的刑事诉讼法实施状况调查报告。,同时参考陈卫东等的《刑事诉讼法实施状况研究调研报告(2015)》以及孙长永等的《新刑事诉讼法实施情况调研报告(2015)》。

一、 指定监居的制度框架与典型案例

近年来,人们围绕监视居住制度的争议与质疑之声从未断绝,其中的焦点包含指定居所监视居住的“通知事宜”以及执行地点等方面。2011年8月起,全国人大法工委开始面向社会各界征集对于《刑事诉讼法修正案》的意见。至少在第二份《草案》中,对于指定居所监视居住的通知事宜方面,还保留了“24小时之内,告知家属犯罪嫌疑人监视居住的原因和执行的处所”之规定,但在最后通过的文本中,此条文被简化为只是要求“通知被监视居住人家属”即可。

最终,在2012年《中华人民共和国刑事诉讼法》“强制措施”一章中,对于监视居住制度的修改幅度颇大,分别新增第72、73、74、76条,关于监视居住的适用条件、适用程序、折抵刑期、适用方式,共4个条文;及修改第75条关于被监视居住人的法定义务等。这些规定在很大程度上回应了学界改良而非彻底废除的主张,在可操作性等方面有了若干进步,但不足依旧明显,现实中的困境颇多。这里择其要点胪列。

第一,明确将监视居住定位为逮捕的替代性措施。按照1996年《刑事诉讼法》第51条规定的预期刑罚标准及社会危险性标准,取保候审与监视居住制度适用的范围是完全一致的,但两者只能择一使用*1996年《刑事诉讼法》中单独规范监视居住制度的只有第57条,规定了被监视居住人的法定义务及违背后果。。2012年《刑事诉讼法》第72条单独规定了监视居住制度,并且明确了其定位,“人民法院、人民检察院和公安机关对符合逮捕条件,有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以监视居住”。也就是说,立法明确了其“非羁押性强制措施”之定位。

第二,强化了对被监视人的监控力度和措施*其实,2011年8月公布的《刑事诉讼法修正案(草案)》第77条还作了如此规定:“公安机关对于监视居住、取保候审的决定,应当立即执行。执法人员对监视居住、取保候审决定,不严格执行,贻误案件办理的,依法追究责任。”也就是规定了执行机关的责任。但在最终文本中删除。。2012年《刑事诉讼法》第76条规定:“执行机关对被监视居住的犯罪嫌疑人、被告人,可以采取电子监控、不定期检查等监视方法对其遵守监视居住规定的情况进行监督;在侦查期间,可以对被监视居住的犯罪嫌疑人的通信进行监控。”另外,第75条被监视居住人的第(六)项义务,也可视为是对监控力度的强化:“将护照等出入境证件、身份证件、驾驶证件交执行机关保存。”

第三,明确折抵刑期。2012年《刑事诉讼法》第74条规定:“指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的,监视居住一日折抵刑期一日;被判处拘役、有期徒刑的,监视居住二日折抵刑期一日。”区别于取保候审的是,监视居住是对人身自由的严重限制,因此规定刑期折抵也是必要且合理的;而且监视居住二日折抵刑期一日的规定,笔者认为也是适当的。这也从一个侧面体现了监视居住制度剥夺犯罪嫌疑人、被告人人身自由的强度相较于取保候审与拘留、逮捕而言的居中位置。

第四,立法博弈:“通知”内容的变化。值得关注的,是2011年8月公布的《刑事诉讼法修正案(草案)》第73条第2款与同一条文最终版本之间的差别。《草案》第73条第2款规定:“指定居所监视居住的,除无法通知或者涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪,通知可能有碍侦查的情形外,应当把监视居住的原因和执行的处所,在执行监视居住后二十四小时以内,通知被监视居住人的家属”。可以清楚地看到,这与此条文“指定居所监视居住的,除无法通知的以外,应当在执行监视居住后二十四小时以内,通知被监视居住人的家属”的最终版本差别在于:一方面,删除了“涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪,通知可能有碍侦查的情形”这样的规定,是一种进步;另一方面,却将通知的内容,即“监视居住的原因和执行的处所”全部删除,字面理解只需通知被监视居住人家属监视居住已经发生即可。如此重大的改变,至少从结果可以判定:通知内容关键事项的缺失,容易使之成为刑事被追诉方权利保障的矮板。

第五,典型案例解析。立法的疏失必然导致实践中与立法本意的种种背离。也就是学者们经常担心的,指定居所监视居住异化为获取口供的侦查手段。

案例一:在办理的某央企高管受贿一案中,在纪委双规阶段,犯罪嫌疑人、行贿人均已供述行贿人为犯罪嫌疑人家支付170万元装修款的事实,但是实际收款人——犯罪嫌疑人的妻子拒不供述收受170万元现金的事实。经上级检察院侦查部门决定,对犯罪嫌疑人及其妻子实施指定居所监视居住强制措施,一方面继续对犯罪嫌疑人讯问,深挖其犯罪;另一方面利用指定监视居住的优势突破犯罪嫌疑人妻子的口供。口供突破以后,将犯罪嫌疑人的妻子取保候审,犯罪嫌疑人报请逮捕(翟玉琪,2005:49)。

案例二:在办理北京某区原区委书记一案中,在纪委双规阶段,犯罪嫌疑人供述行贿人史某向犯罪嫌疑人行贿1000余万元。接触行贿人史某后,在讯问12小时内史某拒不供认行贿的事实,为了突破其口供,经上级侦查部门决定对其实施指定监视居住的强制措施。口供突破以后,将行贿人取保候审,犯罪嫌疑人由双规直接报请逮捕(翟玉琪,2015:50)。

就指定监居异化成为获取口供的重要侦查手段这一问题,检察机关自身也是有所认识的:“由于法治环境进步和人权意识的普遍增强,口供的取得更加困难,其稳定性减弱,采用指定居所监视居住更能获得稳定可靠的口供。”(邹定华等,2014:131)

毫无疑问,作为2012年《刑事诉讼法》立法修改重大亮点的“羁押变更审查”原则*2012年《刑事诉讼法》第93条规定:“犯罪嫌疑人、被告人被逮捕后,人民检察院仍应当对羁押的必要性进行审查。对不需要继续羁押的,应当建议予以释放或者变更强制措施。有关机关应当在十日以内将处理情况通知人民检察院。”,本意是落实律师代刑事被追诉方申请变更强制措施之权利,进而保证其免受不正当羁押。除去本文提及的指定监居从非羁押性强制措施异化为羁押性获取口供的手段以外,实践中,侦查部门的精力主要放在讯问和取证方面,很少会去主动发现有碍侦查的情形是否消失,“羁押变更审查”原则无从谈起,而是“逆向”认为“解除指定居所监视居住或变更为拘留、逮捕后,此时有碍侦查的情形才消失”*参见李高红、陈启中:《浅析检察机关适用指定居所监视居住若干问题》,载正义网,http://www.jecrb.com/procuratorate/theories/practice/201512/t20151204_1571190.html,2016年9月1日最后访问。2012年《刑事诉讼法》第91条第2款规定:“逮捕后,应当立即将被逮捕人送看守所羁押。除无法通知的以外,应当在逮捕后二十四小时以内,通知被逮捕人的家属。”,这些情况促使学界思考我国刑事强制措施运用中保障被追诉方权利的水准。

个案的发生并不足以说明该制度的整体状况,面对面式的访谈以及相对大范围的调研可以更进一步厘清指定居所监视居住制度的运行现状。

二、 调研基本情况

在2015年10月进行的一次实际访谈中,笔者曾经询问过地市检察院的一线办案人员,问题是新刑事诉讼法施行之后,就其经办的案件而言,对于适用指定居所监视居住措施的情况有何种变化。实际上是问,新法实施之后,之前的一些旧的做法是否仍在进行。令笔者感到惊讶的是,该办案人员的回应是“没什么变化”。那么,具体的实证调研数字是否印证了该办案人员的感觉呢?

(一) 适用数量少,难以发挥立法意图

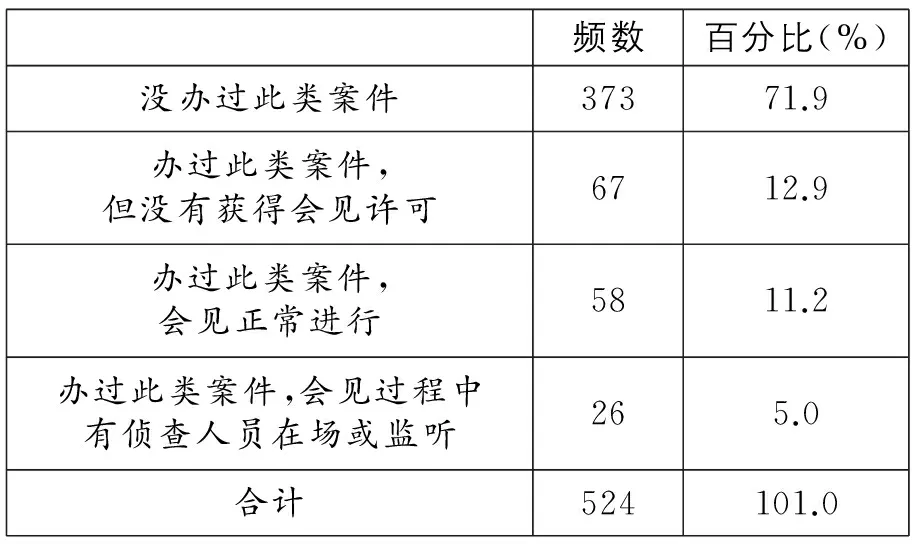

超过七成的律师表示没有办理过当事人处于侦查机关监视居住期间的案件,有近三成律师承办过此类案件,有5.0%的律师表示会见过程中会有侦查人员在场或监听。

表1 当事人处于被侦查机关监视居住期间,是否获准过会见

注:本题是多选题,百分比之和超过100%。

表2 认为侦查程序中监视居住的法律实施方面存在的问题

注:本题是多选题,百分比之和超过100%。

另有调研表明,尽管《刑事诉讼法》第76条规定了监视居住的执行监督方法,但司法实践运行中,指定居所监视居住的执行方式经常演化为剥夺自由程度远甚于看守所羁押的高强度羁押。比如调查发现在江西省某市2013年采取的6个指定居所监视居住案例中均有10余名检察官与公安干警每天分“三班”或“四班”贴身近距离监视犯罪嫌疑人(陈卫东等,2015)。

(二) 适用过程中侦查机关自由裁量权力过大

在“认为侦查程序中监视居住的法律实施方面存在的问题”一题中,超过60%的被访者认为侦查程序中监视居住的法律实施方面存在适用条件上的问题,即侦查机关裁量权太大*受访地区省、市检察机关一般都针对指定居所监视居住制定有专门的规范性文件,规定了严格的程序限制。如按照J省N市检察院的要求,基层检察院适用指定居所监视居住,须经检察长批准后,报请市院侦查部门批准。指定居所监视居住的期限为7天。期限届满时可以申请延长,但最多可申请延长3次。;认为执行监视居住的方法不合理,存在变相羁押审讯嫌疑人的情况的也较多,占52.7%。部分检察机关滥用特别重大贿赂案件限制律师会见外,“指定监视居住”权变异的情况也值得警觉。这是众多辩护人较集中的呼声。一位受访律师说,指定监视居住条件,法条规定“在本地无固定住处的可指定监视居住”,如对重庆而言,本地范围所指过窄,如在A区有住处而相邻B区无住处,则B区就可成为监视居住的指定居所地区。指定监视居住滥用需扼制,尤其对自侦案件而言。问卷中427人认为,侦查机关在把握监视居住的适用条件方面,指定居所监视居住适用比例高。对于指定监视居住场所,公安司法机关的选择随意性较大。

(三) 从强制措施异化为取证手段

如上文所述,调查表明,属于特别重大贿赂犯罪,有突破口供,收集、固定证据等侦查需要的,检察机关可能对犯罪嫌疑人采取指定居所监视居住。犯罪嫌疑人“无固定住所”的,也可能适用指定居所监视居住。也就是说,实践中将强制措施异化为取证手段的现象相当普遍——规定在刑事诉讼法典总则编第5章的“强制措施”,并非是规定在侦查章的“强制性措施”,这一点从体系解释上应本无疑义。

实践中,指定居所监视居住适用时间有的地方控制在7天以内,而有的地方控制在10天,但一般只需两到三天。部分反贪干警表示,之所以如此,一方面是因为,指定居所监视居住对突破案件能够起到良好的效果,一般很短的时间内就能获取口供;另一方面,则是因为,适用指定居所监视居住成本较高、风险巨大,所以检察机关力求“短用”。检察机关在适用监视居住、拿到口供后一般会立即变更为拘留或逮捕,没有在监视居住情况下移送审查起诉或提起公诉的案件(孙长永等,2015:470-473)。

(四) 兴建专门“指定监居”大厦,做为变相羁押地点

在指定居所监视居住的执行场所问题上,各地做法不一。根据孙长永等的调研结果,最具代表性的是W市模式。W市耗资2500余万元建了占地16亩、总建筑面积6300平方米的检察办案中心(侦查指挥中心)。2005年该中心正式运行,市检察院、7个城区及两个县级市检察院在该中心集中办理职务犯罪案件。据介绍,该模式不仅可以更充分地保障被监视居住人的权利,还有助于整合侦查资源、增强突案能力*参见孙长永等:《新刑事诉讼实施情况调研报告(2015)》。另据该份报告介绍,“Z省H市和A省H市都没有专门的指居点,Z省H市是在检察官培训中心实施(原因是小宾馆不安全,大宾馆不允许),A省H市则是对宾馆进行改造作为指定居所。A省H市准备专门建一个地点,作为适用指定监视居住的场所,但因为在正当性问题上还存在困惑,特别是对如何理解“专门的办案场所”上还有一些争议,尚处于论证阶段。而J省很多地方是将指定居所设在办案中心。”说明此种做法在实践中仍有争议。。”其实针对指定监居的执行场所问题,近年来争议不断。按照实务部门的说法,刑事诉讼法在此问题上只作了否定性的规定:“不得在羁押场所、专门的办案场所执行”,造成了实际适用上的困难。在笔者看来,只需抓住法典对监视居住制度定位的两个关键词——“非羁押措施”及“生活场所”,现实中的争议就可得到澄清。对此问题后文将专门阐述。

三、 主要问题:可能异化为变相羁押措施

现行监视居住,尤其是指定监居制度之所以广受诟病,在于其从立法到适用中的一系列问题。

第一,最大的问题依旧集中于,何谓刑事诉讼法所规定的“固定住处”和“居所”。2012年《刑事诉讼法》第73条第1款新增规定:“……不得在羁押场所、专门的办案场所执行。”公安部《公安机关办理刑事案件程序规定》第108条规定了被指定的居所应当符合的若干条件。但这一制度在实践中并没有被很好地贯彻,大量“指定居所”还是被“理解”为了羁押场所。

无论是从前述引用孙长永等撰写的调研报告中收录的W市“兴建指定监居大楼”,还是媒体业已披露的“办案点设置”*“涉嫌受贿的官员在被监视居住后,都被关押在什么地方?在审讯过程中,他们又如何跟办案人相处?10日,华西都市报记者独家探访了四川省检察院位于资阳某镇的指定居所监视居住点。为保障嫌疑人的合法权利,该监视居住点按照最高人民检察院规定的标准进行改造,于去年底正式启用。如今,审讯室、居住室内均全方位进行了软包,甚至连水龙头开关也不例外。”参见吴柳锋:《独家揭秘检察院监视居住点 软包水龙头菜要挑净骨头》,载《华西都市报》2015年12月11日A08版。,均将监视居住强制措施实际执行为羁押措施,将法律明确否定的办案场所理解成了“疑似生活场所”。

第二,更重要的是,由于被监视居住人并不收押于看守所,这就导致了其缺乏安全保障。也就是说,这种“变相羁押”缺乏基本监管甚至完全失控,对于犯罪嫌疑人、被告人的人身、精神伤害可能比正常羁押更甚。

第三,实践中还暴露出了许多其他的执行问题。首先,由于没有合适的监管方式,缺乏类似取保候审制度规定的财保或人保的基本约束,就会造成违背监视居住法定义务,甚至脱逃的违法成本更低——除去变更为羁押性强制措施以外,几乎没有其他办法对违背义务者进行惩戒。也就是说,侦查部门适用该措施的风险更大,就利益偏好而言,显然适用监视居住措施的动力更小。其次,实践中,被适用监视居住的犯罪嫌疑人如果被指定监视居住的地点是“固定住处”,那么就会产生由于侦查人员需要密切监视犯罪嫌疑人生活起居、会客状况等情况,影响与其共同生活的其他与案件无涉人员的合法权益问题。既然把握起来比较困难,所以在“固定住处”执行监视居住就更加难以执行。最后,法律规定了被监视居住的犯罪嫌疑人、被告人,未经执行机关的批准,不得会见他人。这样做的目的显然是防止发生该犯罪嫌疑人、被告人伪造、毁灭证据或者串供之类的行为。如果在以前的固定电话时代,还可以用诸如监听等办法控制住犯罪嫌疑人、被告人在不会见他人的情况下可能进行的非法串供等活动,那么在当前的网络时代,这样的规定实际意义不大。另外与前一点相联系,对于适用监视居住的犯罪嫌疑人、被告人的秘密侦查手段很可能影响其共同生活人的生活,侵犯其隐私权等合法权利。

在1996年刑事诉讼法实施时期,甚至还在适用监视居住过程中发生过极端性事例*“2008年5月25日,犯罪嫌疑人李某某涉嫌破坏易燃易爆设备犯罪,被某公安局刑侦大队将其传唤至当地公安机关所在地进行讯问,12小时后,公安机关结束对李某某的传唤,同时对其采取了监视居住的强制措施,5月26日(监视居住11小时后),犯罪嫌疑人李某某在讯问过程中突然摔倒,口吐白沫,浑身抽搐并昏迷,经抢救无效死亡。检察机关对其死亡原因作出鉴定结论:系因扩张性心肌病急性发作猝死。这就是一起发生在监视居住期间犯罪嫌疑人死亡的事件,犯罪嫌疑人首先被传唤至公安机关,传唤结束后,直接被监视居住,实际上,从其被传唤至公安机关至其死亡的23小时,犯罪嫌疑人一直处于被羁押的状态,并接受了长时间的讯问。虽然犯罪嫌疑人的死因是扩张性心肌病急性发作猝死,但是和长时间讯问所导致的疲劳以及心理恐惧不无关系。”参见魏玉民:《非羁押性强制措施研究》,中国政法大学2009年博士学位论文,第181-182页。。可见,即使在适用率本身低下,已经被适用了监视居住措施的一小部分犯罪嫌疑人中,该制度本应具有的“保障自由”的功能未能很好地实现。

第四,“自我监督”的典型范例。2012年《刑事诉讼法》中依旧有诸多“自我监督”、“系统内监督”、“上下级相互监督”的条文,但适用性不强。监视居住制度中合法性监督,就是一例。

2012年《刑事诉讼法》第73条第3、4款关于被监视居住人律师辩护权及人民检察院依法行使法律监督权的规定,即“被监视居住的犯罪嫌疑人、被告人委托辩护人,适用本法第三十三条的规定。人民检察院对指定居所监视居住的决定和执行是否合法实行监督”,立法方向虽然值得肯定,但规定过于空泛。需要注意的是,人民检察院自身就具有决定指定居所监视居住的权力,如何再去行使合法性审查的权力呢?

四、 分析与建议:废除而非“改良”

基于上述分析,笔者认为总体而言,监视居住制度依旧存在较多问题,如果不能直接废除监视居住制度,至少第一步要先从废除指定居所监视居住做起。具体原因有以下几点。

(一) 立法天然缺陷无法弥补

笔者认为,分析现行指定监居制度的关键在于2012年《刑事诉讼法》第73条第2款之规定:“指定居所监视居住的,除无法通知的以外,应当在执行监视居住后二十四小时以内,通知被监视居住人的家属”。需要注意的是,“无法通知”的具体情形立法并没有详尽规定,这留给了侦查实践足够的解释空间。笔者认为这是现行指定监居制度规定的疏失,反映了本节立法的方便侦查倾向。

又及,从最终2012年《刑事诉讼法》第73条规定的三种情况看,一是“涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、特别重大贿赂犯罪”三种情况本身并非同一层次法律概念,条文陈列在一起在立法技艺方面显得突兀;二是如果某一犯罪嫌疑人、被告人“涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪”,适用监视居住的可能性极低,这一立法条文实际价值值得商榷;三是最高检在司法解释中规定的“特别重大贿赂”是指“涉嫌贿赂犯罪数额在五十万元以上,犯罪情节恶劣的”*《人民检察院刑事诉讼规则》第45条之规定。,那么何为“涉嫌”数额*据孙长永等人实际调研,检察机关判断“特别重大”时最常用的标准就是“涉嫌贿赂犯罪数额在50万元以上,犯罪情节恶劣”。采用“涉及国家重大利益”标准的实践中比较少见。另一个标准即“有重大社会影响”检察官普遍反映不太好把握。当然,数额标准也会出现问题。A省H市有一个案子,立案时涉案金额有50万元,后来由于房子估价问题,最后认定低于50万元,但这种案件特别少。参见孙长永等:《新刑事诉讼法实施情况调研报告(2015)》。,实践中有地方检察机关将其扩大解释为举报数额、供述数额、共同犯罪数额等(孙谦,2015:12)。这些均为条文本身的问题。

(二) 指定监居的功能具备可替代性

2012年《刑事诉讼法》第72条明确了监视居住的羁押替代性措施定位,并且规定了可以适用监视居住的六种情况*2012年《刑事诉讼法》第72条规定,人民法院、人民检察院和公安机关对符合逮捕条件,有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以监视居住:(1)患有严重疾病、生活不能自理的;(2)怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女;(3)系生活不能自理的人的唯一扶养人;(4)因为案件的特殊情况或者办理案件的需要,采取监视居住措施更为适宜的;(5)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取监视居住措施的。对符合取保候审条件,但犯罪嫌疑人、被告人不能提出保证人,也不交纳保证金的,可以监视居住。。从因患病导致生活不能自理到羁押期限届满应当变更强制措施,很难看到这其中有现行取保候审制度所不能取代的功能。至于该条第2款规定的既无人保又无财保之情形,一方面这种情况毕竟少见;另一方面,对于该问题的解决也应通过社区,甚至借鉴比较法先例,通过建立保释公司想出路,而非是保留监视居住的理由。

(三) 办案机关扩权解释运用指定监居现象突出

2011年《刑事诉讼法修正案(草案)》出台后,就有论者谈及其中关于监视居住问题的制度风险*参见2011年《刑事诉讼法修正案(草案)》出台后,北京理工大学司法高等研究所集体所作《刑事诉讼修正案草案建议稿》,http://blog.sina.com.cn/s/blog_656952ec0100wr0x.html,2016年4月20日最后访问。:该《建议稿》建议“取消指定居所监视居住的规定”,理由是“草案增加的指定居所监视居住之规定,极其危险,将迅速演变成变相羁押。监视居住应当在犯罪嫌疑人、被告人的住处执行。该条款必须取消,无论何种类型的犯罪,皆没有例外”。这样的担心并非完全没有道理。可能是为了回应舆论的担忧,立法草案仅将“指定居所监视居住”的适用范围设定为:“……对于涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、重大贿赂犯罪,在住处执行可能有碍侦查的,经上一级人民检察院或者公安机关批准,也可以在指定的居所执行。……”*在最终文本中,2012年《刑事诉讼法》第73条第1款保留了此项规定,只是将其中的“重大贿赂犯罪”进行了进一步限定为“特别重大贿赂犯罪”。此间区别,可能有待最高司法机关的有权解释或内部规定了。(《草案》第73条第1款),而并非对于全部案件均可指定居所。

该制度实施3年来,如前所述,最大的问题在于部分办案机关对于监视居住“非羁押性强制措施”的定位误读,赋予该制度无限侦查取证的功能,造成立法与实效之间的错位。更进一步的,与现行“以审判为中心”的诉讼制度改革大异其趣(陈卫东,2016:20)。

(四) 赋予刑事被追诉方进一步获得救济的权利

大体上,一国针对人身权利的刑事强制措施体系可分为:到案措施、以保释为代表的非羁押性强制措施和羁押性强制措施。对于一国刑事强制措施体系而言,参考西方发达国家立法例,很少有介乎保释与逮捕之间的“监视居住”*例外国家有俄罗斯和意大利,前者法律很大程度上承袭苏联制度,后者法律规定“监视居住决定”的作出需要经过严格司法审查,且为司法机关划定一“生活区域”。。

在随后的逮捕、羁押救济途径上,应当主要采取以下改进措施。第一,规定任何被拘留、逮捕的嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者其辩护人,在刑事诉讼的各阶段都有权向作出拘留、逮捕决定的侦查、检察机关申请保释或者变更为其他非羁押性强制措施,如果被拒绝,该嫌疑人、被告人应当有权向中立的司法机关进行申诉,由受诉的司法机关进行审查裁决。第二,对于已经作出的羁押决定的,目前可考虑赋予被羁押人程序选择权,被羁押者既可以向上级检察院申诉,也有权选择向法院提出羁押合法与否的诉讼,请求司法机关对羁押的合法性、比例性,以及有关作出羁押决定过程中被羁押人的沉默权、防御权等权利保障等方面的问题进行审查,并及时作出最终裁决(陈光中,2005:144-145)。

五、 结 语

如果依旧坚持《刑事诉讼法》对于监视居住制度的“逮捕之替代措施”、“非羁押性强制措施”的立法定位,我们就不能对当下各地风起云涌的“盖监居大楼”行为,以及实践中律师宁肯申请“升级”强制措施手段等现象视而不见。

毋庸讳言,一方面,监视居住,尤其是指定居所的监视居住已经成为实质意义上的羁押措施——如前所述,甚至可能是比逮捕更加严厉的、现行制度下很难找到制约、审查手段的羁押措施;另一方面,原先存在于立法者以及部分学者想象中那种“改良”该制度,以期能够发挥“承上启下”(承取保候审,启拘留逮捕)的保障功能的初衷*例如有学者就认为,虽然现行的监视居住在制度设计上确实存在着定位不清、功能模糊的问题,但考虑到一项法律制度的设置必定是一定社会需求的产物,中国刑事诉讼法设立监视居住并非立法者随意或者恣意立法的结果,而是符合刑事诉讼规律的。因为在取保候审和逮捕这两项强制措施之间客观上确实需要一种缓冲机制,而监视居住正好充任了这一角色,承担起了逮捕配套机制的功能。参见万毅:《论我国刑事强制措施体系的技术改良》,载《中国刑事法杂志》2006年第5期,第74页。,被三年来的现实证明只是立法的一厢情愿。

综上,笔者认为,指定监居的功能完全具备可替代性,其适用率始终低下,且易产生侵害刑事被追诉方权利等问题,或许可以思考一种可能的解决办法:作为一种“超羁押手段”的指定监居制度,可能到了应被废止的时候。

[1]陈光中主编(2005).《公民权利和政治权利国际公约》与我国刑事诉讼.北京:商务印书馆.

[2]陈卫东等(2015).刑事诉讼法实施状况研究调研报告(2015).刑事诉讼法实施三周年回顾与展望研讨会会议论文(暂未发表),本次会议于2016年1月在北京召开.

[3]陈卫东(2016).以审判为中心:解读、实现与展望.当代法学,4.

[4]郭烁(2013).改革监视居住:从立法到实践的再定位.载卞建林主编.诉讼法学研究(第18卷).北京:中国检察出版社.[5]孙长永等(2015).新刑事诉讼法实施情况调研报告(2015).载孙长永主编.刑事司法论丛(第3卷).北京:中国检察出版社.

[6]孙谦(2015).关于修改后刑事诉讼法执行情况的若干思考.人民检察,7.

[7]吴宏耀等主编(2016).行进中的中国刑事诉讼.北京:人民日报出版社.

[8]翟玉琪(2015).贿赂犯罪侦查中适用指定居所监视居住问题研究.北京政法职业学院学报,4.

[9]邹定华等(2014).2013年桂林市检察机关适用指定居所监视居住强制措施的调查报告.中国刑事法杂志,1.

■责任编辑:李媛

◆

Residential Confinement at Designated Residence as “Harsher than Detention”

GuoShuo

(Beijing Jiaotong University)

It has been three years since the official issue of the 2012 Criminal Procedural Law.Residential confinement at designated residence,however,obstinately remains in awkwardness, i.e., it is either inapplicable or a violation of human rights.Residential confinement in practice imposes harsher conditions than arrest does.It has no balancing or supervising measures in the current system.Legislators and some researchers believed that residential confinement at designated residence might be a benign alternative to detention,and a way to improve human rights.Their imagination has been proved groundless by the reality of legal practice during the past three years.It is high time to end this legislative and institutional embarrassment.

designated residence; residential confinement; human rights protection; harsher than detention

10.14086/j.cnki.wujss.2016.06.012

北京交通大学基本科研业务费人文社会科学专项基金资助(2016JBWH002)

■作者地址:郭烁,北京交通大学法学院;北京 100044。Email:guoshuobj@126.com。