公共管理的认知科学研究:范式挑战与核心议题

2016-11-04景怀斌

景怀斌

公共管理的认知科学研究:范式挑战与核心议题

景怀斌

如何以认知科学的范式进行公共管理研究,是关乎两个学科群的重大学术战略问题:包含6个学科的认知科学进入公共管理将极大地扩展公共管理的知识边界,但公共管理的组织—社会性也使认知科学的个体范式受到挑战。从国家逻辑看,公共管理是基于文化—政治理念诉求,以政府为主导的公共部门寻求政体合法性与有效性的管理活动,其范式不是个体理性的,而是价值情感—工具理性统合的组织、社会范式。故而,公共管理的认知科学研究的关键变量应转移至以spirituality为核心的文化、意识形态等信念变量,体现公共性的制度—道德的规则变量及利益诉求的理性最大化变量。二者交叉可能带来“认知科学的公共管理认知学”和“公共管理的公共管理认知学” 两个路径与知识体。

认知科学; 公共管理; 信念(spirituality); 意识形态; 制度; 范式

一、 问题的提出

人既是自主的行为主体,也是不同层级组织的管理对象。因此,研究人类感知和思维信息处理过程的认知科学与研究社会良性运作机制的公共管理科学可以通过对“人”的认知机制理解而有机联结起来。由此看,把认知科学推进到公共管理,具有双重“革命性”意义。

对于公共管理来说,其价值在于:首先,认知科学的解释,可以为社会运行和社会治理提供底层理论依据。心理是人行为的天然动因和必然伴随物(景怀斌,2005:15-18)。认知是个体对外部或内部事物认识、分析判断、做出决定的心智过程,或者说是对作用于人的感觉器官的外界事物进行信息加工的过程,对其机制的研究,就根本性地揭示着人、组织和社会行为规律,从而能够为社会治理提供底层知识系统和判断参照。其次,极大地拓展公共管理的知识领域。认知科学是包含哲学、心理学、神经科学、计算科学、语言学、文化人类学6个学科的学科群(Wilson & Keil,1999:xv-cxxxii)。把认知科学的学科群推进到公共管理,意味着公共管理有N×6(公共管理领域×认知科学)学科群的出现,可能出现诸多新的研究领域,如公共管理的哲学、公共管理的神经认知科学、公共管理计算科学、公共管理文化人类学。等等。第三,产生诸多新的公共管理手段。以认知为基础的新技术,正在形成无法想象的新生活方式,这些将成为公共管理的新问题,也是公共管理可以利用的管理手段。如计算机 “深度学习”的处理器芯片,它以深度神经网络理论模拟人脑机制,极大地提高电脑的学习、判断、决策能力或水平,进行机器人脸识别、语音识别等。其技术想象是,用手机拍照就知道照片中的人是谁,可对众多视频进行机器智能归类,只要在路边随便拍下一棵树,就可以搜索到这棵树的所有资料(吴月辉,2016:23)。类似这样的发展图景,既带来了新的公共管理手段,也产生了新的公共管理研究问题,无疑可以极大地拓展公共管理的知识框架与边界。第四,认知科学的研究方法将极大地提升公共管理的学科规范水平。认知科学是以实验研究为主要特征的现代经验学科,把认知科学推进到公共管理,意味着实验方法更多地进入公共管理,从而极大地提高公共管理的学科规范程度。不可否认,与其他社会科学相比,公共管理的经验研究还相对疲弱,诸如实验研究方法无论国内还是国外,才刚刚进入公共管理研究(景怀斌,2015:120-121)。然而,恰恰是公共管理可能更需要实验方法,因为其政策性的管理措施会影响更多的人群,更需要实验研究的论证。当然,公共管理具有价值和事实双重性,天然地存在内在紧张。1952年沃尔多批评西蒙试图建立一门价值中立的行政科学,西蒙随后进行了反驳。西蒙着眼于事实与价值的分离,更多关注学科的学术性追求;沃尔多则着眼于公共行政科学与人类生活的关联,强调社会关怀。西蒙主张,公共行政学应立足于逻辑实证主义,而沃尔多则主张能够体现价值取向的政治哲学的规范方法。由此,公共行政学围绕 “政治”与“行政” 产生有大量的争论。学者们围绕价值与事实、民主与效率、价值追求的正当性(例如行政之恶问题)、学科范式、学术共同体观念等等进行了众多讨论(颜昌武、马骏,2010:59-83)。虽然他们的争论意图和侧重点不同,但能够把价值和事实统合起来的认知科学研究,无疑可以为类似的争论提供新的解释视野或框架,可能化解其困境。

对于认知科学来说,公共管理的认知科学研究意义同样重大:其一,拓展了认知科学的领域。长久以来,认知科学以个体认知为研究重点,而公共管理活动是组织-社会性的,其相关研究无疑可以拓展认知科学的领域。其二,推动认知科学的自身反省。公共管理的公共性特征将对认知科学的研究方式提出挑战,引发其学科反省,促进认知科学有更大的解释力。

显然,两个学科有巨大的差异。把个体性的认知科学与公共性的公共管理结合,核心的问题将是学科范式的契合与关键变量的包容。

本文尝试回答这两个方面的问题:首先,梳理认知科学的范式及其特征;其次,从公共管理活动的特征讨论公共管理的认知科学研究范式挑战;第三,公共管理的认知科学不同于个体性质的认知科学研究的关键变量是什么?

二、 认知科学与公共管理的范式比较

科学哲学意义上的范式(paradigm)概念为托马斯·库恩提出。一般而言,范式是科学家集团所共同接受的关于本体论、认识论和方法论的总和,是科学所赖以运作的理论基础和实践规范,是学术思维方式,概念体系和评价标准。其基本特征为:(1)公认性;(2)由基本定律、理论、应用以及相关的仪器设备等构成的整体,给科学家提供了研究纲领;(3)提供了可模仿的成功先例。对于科学家共同体来说,它意味着:什么样的现象要研究?什么样的问题探索是有意义的?问题应当如何被构建?实验应当如何进行?研究的结果如何被解释?(Oppenheimer,2015:277-294)

(一) 认知科学的研究范式

认知科学有多种界定,一般被理解为研究人类感知和思维信息处理过程的科学,包括从感觉的输入到复杂问题的求解。认知科学包括哲学、心理学、语言学、人类学、计算机科学和神经科学等6大学科。这6个支撑学科之间互相交叉,又产生出11个新兴交叉学科:控制论、神经语言学、神经心理学、认知过程仿真、计算语言学、心理语言学、心理哲学、语言哲学、人类学语言学、认知人类学、脑进化。认知科学可划分为两个发展阶段:第一阶段从20世纪 50-80年代,被称为“第一代认知科学 ”;第二阶段从 20世纪 80年代后期至今,被称为 “第二代认知科学 ”。认知科学两个研究阶段奉行不同的范式:第一代的研究范式基于智能活动的表征—计算假说,其核心观点是:认知是个体的,合乎理性的,抽象的,思维和知觉与行为分离,认知原理是普遍的,认知科学所探索的认知理论、方法、形式等可应用于一切认知环境。第二代的研究范式是,把认知看作为植根于社会性和物质性的活动,是以情境性或嵌入性为立足点的认知过程,其基本观点是:认知是社会性的,产生于人类所建构的环境中;认知是具身的,身体因素在认知中发挥着重要作用;认知是具体的,是语境依赖的;认知是接合性的,与周围环境因素相互作用结果;认知是特殊的,严重依赖于特定环境。也就是说,个体与环境中的某些因素共同形成了一个新的认知主体(刘高岑,2009:25-29)。这一范式被概括为4E范式,即体化认知(embodied cognition)、嵌入认知(embedded cognition)、生成认知(enactive cognition和延展认知(extended cognition)(刘好、李建会,2014:7-14)。这个范式强调认知主体的自生、自发系统,有自主、意义寻求(Sense-making)、具身、生产性、经验性,从而与早期认知科学研究范式的对大脑的计算表征过程有实质性不同(Kirchhoff,2013:163-167)。 这些是从认知科学自身发展的角度进行的范式分析。

在笔者看来,认知科学的范式可以学科性地概括为:第一,总体上是理性主义的。它认为认知主体是个人利益算计或情感满足的,总是追求最大认知效能的。第二,认知主体是意志自由的。它认为认知行动者是自我选择、自主行动的。虽然后期的认知研究注意到了认知的情境性,但仍以认知主体为主动的行为选择为前提。 第三,认知行动者的心理依据复杂多样,但是个体性的。认知科学新范式虽然认识到人的认知受其文化、情境等因素制约,但仍是从个体自身的角度理解这一特征的,并把这些因素转变为个体性的心理过程。

(二) 公共管理的特征

公共管理的定义很难界定。以 “新政”为分界,美国公共行政研究从市政管理变为国家行政。20世纪 50 年代后,公共行政研究再度把视线从国家中的行政现象转向了组织中的管理现象,70 年代以来,公共管理的概念得以再度流行起来,形成了工商管理的研究路径和政策学院的研究途径,即 B 途径和P 途径。公共管理概念呈现出多重内涵并存的状况,在概念的使用上,也有着很大的随意性(张康之、张乾友,2012:75-83)。一般理解,“公共行政”是政府特别是执行机关执行由他人(政治家)所制定的政策和法律,为公众提供服务的活动。公共“管理”包含了“行政”的许多内涵,但有以最低的成本取得最佳目标的内涵。由于公共管理是公共组织提供公共物品和服务的活动,更多地是关注取得结果和对结果的获得负个人责任(陈振明,2001:13-16)。这些理解,多是从西方政治与行政分离下的管理效率层面界定的。

离开西方公共管理的市政逻辑,就国家逻辑看,公共管理也可以理解为,当下国家政体及其相应的利益集团为增进其基于文化政治理念而建立的政体合法性和有效性的政治、政策与管理活动(景怀斌,2016:234-259)。 “国体”指国家的根本性质,即国家的阶级本质性质和阶级内容。政体则指国家政权的组织形式和管理形式,即统治阶级采取何种方式组织自己的政权机关,实现自己的统治。国体决定政体,但政体相对独立,同样的国体可以有不同的政体形式。从内容和形式的关系讲,政体作为国家政权的组织形式,体现国体的性质,使国体得以实现。一个国家必然要求实现国体和政体的内在统一,两者相辅相成(李铁映,2004:1-6)。从这个视角,可以归纳出公共管理如下特征:

第一,公共管理的根本实体是国家。公共管理外在或潜在地以国家实体存在为基础,如国家版图,军队等国家机器,公共行政部门,公共事物相关机构与人员。实体的体现者或执行者是国家管理人员;

第二,国家是基于某种历史性的文化理念而建立起来的政体。如中华人民共和国即基于中国传统文化的历史,汲取马克思主义而建立的党政一体的国家;美利坚合众国即基于新教信仰而建立的具有浓重宗教意味的三权分立国家;

第三,政体合法性是国家存在的法理依据。合法性有多种表现,大致有两类:一是法律契约合法性,二是心理契约合法性,如中国的德治道统观念即是自己的国家权力正当性学说;

第四,合法性增强是国家公共管理的动力。国家如同人追求长寿一样对其存在性有本能追求。合法性增强体现在两个方面:政体理念的传播和政府有效性。二者是互动性的,政体理念具有意识形态的,以价值认定的方式给定政权合法性,有效性则是以公共行政为主导的公共管理的效率与绩效问题。它本身也可以成为有效性标准之一。

第五,公共管理有效性与政治合法性不是必然的合力关系。有效公共行政在一定的时候会摧毁合法性。合法性变异更会激发社会危机。当然,无效的公共管理也能导致政权的覆灭。

这些特征对开展公共管理的认知研究有如下要求:

第一,公共管理的主体是组织-人。公共管理是以国家为依托的,以政府为载体或主导的,社会相关机构参与的社会协同活动,公共管理的主体是组织、或组织化人(群),而不是个体本身。

第二,公共管理参与者是利益集团。利益集团表现为以物质、阶级的或观念的。利益集团围绕社会问题,发生互动、交易等博弈。这使公共问题的认知表现出社会过程性,而不是单纯的个体认知性。

第三, 公共管理的运行依据是制度。公共管理是以政府为主导各种有形无形的组织活动,而组织意味着以制度化的方式进行。制度是有形的各种法律、行政条文,也可以是无形的文化观念或道德准则、组织潜在规则。等等。

(三) 认知科学与公共管理的范式比较

认知科学的“认知”往往指个体认知——个体基于自己的价值观和分析能力对事物进行解释、判断、做出行为选择的心智过程。对于公共管理而言,公共认知是集群性的,是群体、组织或社会阶层在群体—组织—社会互动力量耦合而形成的。显然,个体认知与公众认知的形成机制是不同的。可以看出,认知科学与公共管理的研究范式存在实质性的差异:

第一,认知主体不同。认知科学的研究主体是个人的,而公共管理的认知主体是组织或国家。个体与组织的根本特征在于,个体是基于个人意志而行动,而组织则是基于制度而实现个体间协作行为。组织人的行动逻辑不是个体性的,而是组织性的。由此,公共管理的研究对象应由个体到组织(人)。

第二,意义构建机制不同。“意义寻求”是人的本质需要。“意义寻求”可以被理解为获得生命秩序感、目的感、有效感等意义性感受的心理过程(Park,2010:257-301)。“意义”一般可以理解为,对重要的或不重要的、真实存在或虚构的事件的心理建构过程。仁慈、宽容、怜悯、信任、爱、正义、友谊、奉献和希望等为文学或宗教颂扬的现象,都是人的意义感的体现(Cacioppo,et al,2005:143-155)。 对于个体而言,生命意义感是自我性的,可以自我选择的。而对公共管理组织来说,则是基于国体、政体理念之上的,如富强、自由、平等、公平等理念而构建,这些均是指社会关系而言的。国体、政体理念是公共组织运行的意义构建核心,国家和社会也是在这个共享“意义”上运行的。

第三,行动原则不同。个体认知是意志自由和自我判断,组织运行的依据则是组织理念与制度约束。个体与组织本质的差异是,一个是自律性的,一个他律性的。

公共管理活动的认知研究困难是,个体理性认知如何转换为组织制度协同认知机制。西蒙认为,市场和组织是人类生存的群体方式。如果说市场“看不见的手”在起作用(西蒙对斯密的看不见的手持批判性态度),那么组织最大的机制则是人类的协作行为。协作是有成本的,也是不完美的,但协作是组织有效性的方式。协作是以付出与后果平衡的方式发挥作用的。组织协作的设计是通过不断的岗位分解设计完成的。政府组织一方面执行各种各样的社会规则,另一方面,推动着私人组织的合作。权力的分配和社会产品的分配是公共组织的目标,市场本身不能保证权力分配和产品分配的合理性,而公平可以。当然,“公平”本身不是事实的,而是价值观的(Simon,2000:749-756)。 由此可见,组织有自己独特的运行原则,这恰是公共管理认知研究要回答的。

第四,认知机制的特征不同。个体的目标往往是利益或价值追求的最大化实现。对于公共管理来说,这是不可能的。在主观意图上,社会中不同组织均是追求利益最大化,但在真实的世界中,它们并不能实现,因为,社会是互动的,除非革命,社会中的利益博弈更多是互惠式的。此外,社会的本质是文化性的,文化是价值的,它往往不是利益诉求的最大化,而是共识最大化。公共管理活动中的认知自然会由理性最大效益标准转换为价值—理性二维。

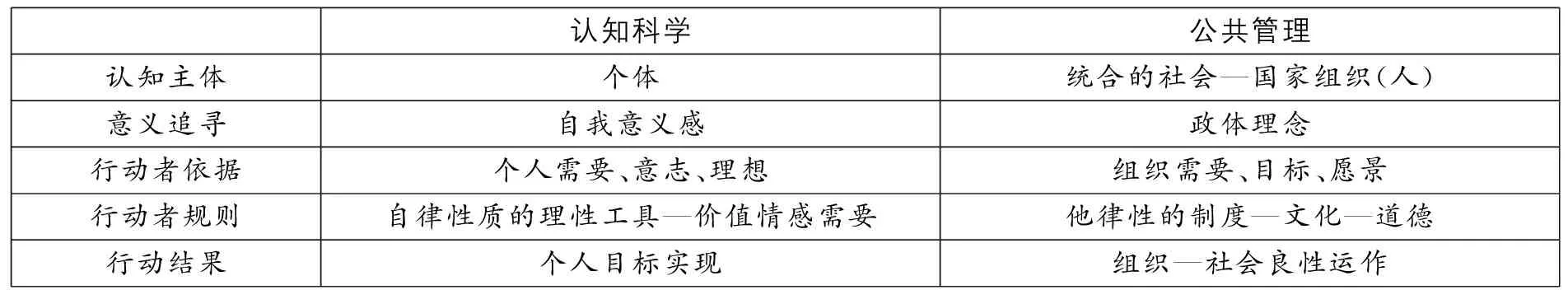

认知科学的个体范式与公共管理的组织社会范式的差异如表1所示。

表1 认知科学的个体范式与公共管理的组织社会范式

由此可见,公共管理认知研究应有自己的范式,即从认知科学的个体理性范式走向以社会性范式。其特征为,认知主体是群体-组织的,而非个体的;行为动力是价值共识最大化,而不一定是效益最大化;行动依据是制度规约而意志自由;行动舞台是社会文化,而非个体情境性的;行动过程是社会关系性的,而非孤立的。

三、 公共管理认知研究的关键变量

公共管理往往以宏大公共活动或现象为对象,较少关注其背后的微观心理机制,公共管理的认知科学研究恰恰弥补了这一不足。由于公共管理的认知科学研究是心理层面的,如何从心理层面给出宏观解释,就涉及学科框架性的关键变量问题。梳理相关核心变量无疑是进行公共管理的认知科学研究的基础性工作。

这里基于公共管理的国家逻辑来进行。从国家逻辑看,作为意义构建性的,有意识的社会性协作、控制、引导活动,公共管理是基于文化核心信念的,以政府为主导的公共部门寻求政体合法性与有效性的管理活动。对其进行认知机制研究,应特别关注如下关键变量:

(一) 文化信念(spirituality)

文化构成了社会运行的观念框架与规则,使社会以松散但有秩序地运行。任何经济、政治、社会都是由规则、惯例、习俗和行为信念组成的复杂文化混合体,它们构成人们日常行为的选择方式,决定了人们达到预期目标的路径(诺斯,2003:15)。文化不仅传递着人类过去的知识,给定了社会制度规则,塑造了当下一个个鲜活的生命体,还给定了一个社会共同的价值观、道德行为判断的认知图式(Triandis,1996:407-415),是公共管理认知的共享价值观基础。

而文化是以终极信念为(spirituality)核心的。 spirituality和religion密切相关,均与西方基督教的文化传统相关(Sheldrake,2003:2-8)。其差异之处在于,前者原先被理解为与教会生活相对应的尘世,现在被理解为通过个体的神圣化追寻来获得生命存在终极意义的精神现象,常指非宗教人士的终极观念系统;后者指在对神圣问题系统回答基础上形成的规范化知识和制度化的行为系统,如基督教。二者的共同之处在于,它们都认可通过追求“神圣”的方式来获得生命的意义(Hill & Pargament,2008:3-17)。西方的“神圣”观念与上帝联系在一起,其文化信念往往围绕彼岸世界的“造物主”展开;中国传统文化信念更多地是由“天”、“道”和“理”的衍化而生发的对“人之所以为人”的思考,大都是基于现世之“道”而获得的生命体悟。

文化信念是处于文化系统底层的、核心性的、框架性的理念。从个体角度看,文化信念决定了人的基本生活观,影响着人的认知方式(如宗教信念即为一种认知图式)、情感和情绪,也影响着人的心理健康状况,具有人格整合的功能(Hill,et al,2000:51-77)。从社会层面看,某一文明体系公认的文化信念是该体系精神生活、社会道德、法律秩序,甚至制度设计的基础。如,美国是以新教对“自我”的理解为模型而建立起来的国家,是“一个以教会为灵魂的国家”。美国社会生活的各个方面,从自我观念、道德依据、市场经济,到民主与政体,无不有基督教观念的影子(Bellah,2002:258-261)。

就公共管理视野看,文化信念是一个国家国体、政体的底层信仰理念基础,能够最大程度地给定国家政体或国体的合法性来源,最大程度地提供国家凝聚的精神依据,其作用极为重要。

(二) 意识形态

意识形态有诸多定义,政治学、社会学、传播学和心理学等也有大量研究。从心理层面看,意识形态被看成是人有意无意秉持的解释现状合理性和期待未来合理秩序的政治理念,是个体与其所认同的群体共有的信念体系,具有建构政治知识的认知功能。在笔者看来,意识形态是个体基于某种文化信念的对社会“应当是什么”的愿景。意识形态是由多种基本心理需要决定的,包括有择亲和(Elective affinity)动机,即信仰的结构和内容带来的对同类事物的相互吸引力和认同动机;关系动机(Relational motives),即归属和建立人际关系,与他人融为一体,共享现实的动机;认知动机(Epistemic motives),即降低不确定性、复杂性或模糊性,建立确定、结构化、秩序化的认知要求;存在动机(Existential motives),即消除威胁环境,寻找安全,自尊和生命的意义;体制正义动机(System justification),即对现状的辩护、支持,视当前的社会安排为公正、合法和符合人的愿望(Jost,et al,2009:1-32)。

由于意识形态形成于人的基本心理需要,有巨大的心理力量。 在公共管理中,意识形态是社会整合的心理依据。例如,西蒙在预算研究发现,无论是美国的市政预算还是英国国家预算,传统的回归统计模型都难以估计预算结果的巨大改变。预算分析应考虑其他的价值理论来说明。Simon 等在问题解决策略的研究中发现,个体往往使用意识形态性(ideology)的方式解决问题(Bendor,2003:433-471)。可见,意识形态在公共管理认知研究中的极端重要性。

(三) 制度

任何经济、政治、社会都是人为性的有序的结构社会。社会的有序统合必定要通过规则或制度实现。按奥斯特罗姆的理解,制度的使用常见于两种类型,一是指组织性实体,如美国国会、政党等,二是指“人类反复使用而共享的又规则、规范和策略构成的概念”(奥斯特罗姆、萨巴蒂尔,2004:47) 。在操作意义上,制度可以界定为工作规则的组合,通常用来决定谁有资格在某个领域制定决策,应该允许或限制何种行动,应该使用何种综合规则,遵循何种程序,必须提供或不提供何种信息,以及如何根据个人的行动给予回报(Ostrom,1999:493-535)。制度的特征为结构的、稳定的、管治约束的、共享的。对于服务于国家政治理念的大型公共组织政府而言,制度运作是以国家暴力为保证的。

国家最大的制度应当是“体制”。体制是一套“稳定,有明确价值观,重复性的行为模式”,其最重要的功能是推动集体行动。没有一套相对稳定的明确规则,人类每进行一次新的互动都将不得不坐下来重新谈判,其时间和组织化成本是人类不能支付的,因此,任何人类组织都依赖于体制。体制规则往往是由文化决定的,不同的社会和不同的时代对应着不同的规则,创建规则和遵守规则的能力则已经深深地烙印在人类的思维里。人类遵循规则的自然倾向赋予制度以惯性,是人类的社会合作水平远高于任何其他动物的原因。但制度的稳定性正是政治衰败的根源所在*弗朗西斯·福山:《衰败的美利坚——政治制度失灵的根源》,载观察者网,http://www.guancha.cn/fu-lang-xi-si-fu-shan/2014_10_12_275200_s.shtml,2014-10-11.。

对于公共管理来说,制度是管理的依据,也是社会行为整合的强制规则。制度变量作为外在变量,对于公共认知的作用如何?是公共管理认知科学研究应特别关注的核心变量。

(四) 利益

人是包括物质利益和精神的利益追求者。利益来自人的需要。需要有大量的研究,传统代表性的理论有,需要层次理论、成就动机理论、强化理论、目标理论、公平理论。等等。从相关研究可以概括出:第一,需要可以大致划分为生存需要和价值情感精神需要。生存需要指满足个体生命存在,更有利地生存的需要。这要通过理性、效率的方式来满足,这带来理性工具文化的发展,形成了以科学理性为核心的理性工具文化系统。 另一方面,人不仅仅是“物”的存在,还是“精神”存在,因永恒追求和终极感而具有价值性需要,这些是情感性的。第二,生存需要和价值情感精神往往经历“硬性”需求而转换,即在基本生存程度上,物质需要是首要的,但在物质性的生存需要满足后,价值情感精神需要成为必要。第三,价值情感精神需要对物质生存需要有价值引导作用,一方面价值情感精神需要本身是人的重要需要,另一方面,价值情感精神需要往往支配、解释了物质生存需要,对于人来说,价值需要甚至更为重要(景怀斌,2011:46-54)。

个体需要上升到公共需要层面,物质利益与精神利益表现出更复杂的整合。个体需要是明确的,但在群体、组织、社会层面,需要不仅仅是个人体悟到、感受的或迫切的,还是引导的、媒体启示的。其中,价值情感精神性的需要往往是公共需要的主导或激发者。在一定的历史时期,导致社会发生巨变的原因,往往不是生存需要,而是价值性选择,所谓“不自由,毋宁死”,“不公平,不能活”,“无尊严,宁弃命”,其原因在于此。

人的利益追求表现出最大理性化认知模式,这是认知科学的理性模式的一个基础。然而,在公共活动世界里,利益最大效益模型难以真正实现。社会是关系的,存在不同的利益诉求力量,在常规的状态下,利益团体或阶层是博弈的,难有单一胜者。再者,由于人的心理是价值的,价值的标准是多维的或相对的,社会利益博弈者往往通过价值或利益的退让或交易而实现有限理性理论所说的相对满意诉求,实现社会的共存。

无论利益在社会中如何作用,无论是物质的,还是精神的,它是人的行为的基本动因,是研究公共管理的关键变量之一。

(五) 变量的关系与层级——统合模型

人的心理具有自组织的特征,即能够根据个体所在的环境条件,自我生发意义,支配自身的现实活动(景怀斌,2005:33-44)。公共管理视野的关键认知变量会随着其作用的条件而整合,表现出统合功能。

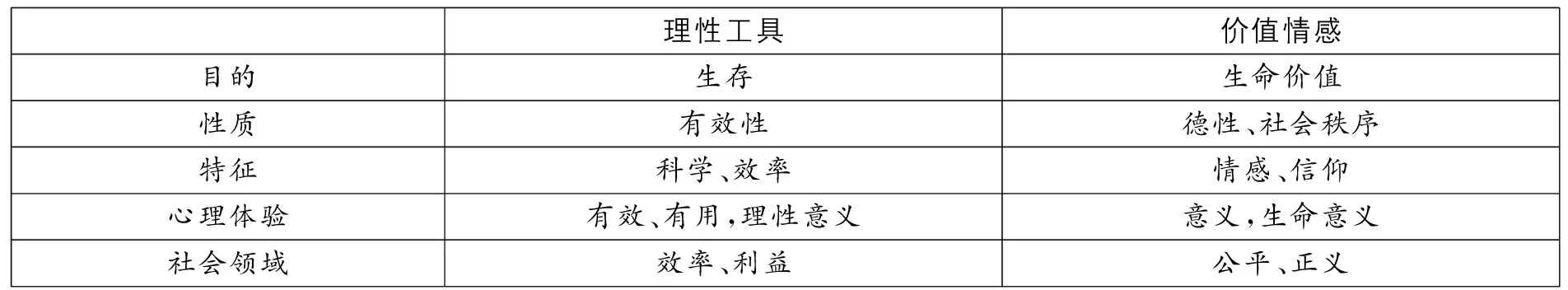

人的“意义世界”包括二维系统——理性工具心理系统和价值情感心理系统。这与韦伯的观点类似,但又不同。韦伯认为,工具理性,即关注手段与目标之间的有效性,包括实践理性和形式理性。价值或实质理性,所关注的是不计后果地遵从某些价值准则行事。工具理性指,“通过对外界事物的情况和其他人的举止的期待,并利用这种期待作为‘条件’或者作为‘手段’,以期实现自己合乎理性所争取和考虑的作为成果的目的。”而价值理性则指,“通过有意识地对一个特定的行为——伦理的、美学的、宗教的或作任何其他阐释的——无条件的固有价值的纯粹信仰,不管是否取得成就。”价值不能依靠科学方法判定高低的(韦伯,1997:56)。从心理角度看,人的心理一方面是理性的,即人的现实存在或物质生命生存通过以效率、理性算计为特征的观念,认知过程和心理特征来实现。如做事信奉效率,习惯以有用无用来认知事物。等等。这可称为理性工具心理系统。另一方面,人的终极需要或根本性的意义系统通过以价值观认定的德性方式来满足。这可称为价值情感心理系统,包括文化信念、认知过程和心理特征,这是人之为人的根本特征。心理二维系统的特征可概括如表2。

表2 心理的理性工具与价值情感二维系统差异表现

心理二维系统的关系为:第一,融合性。人的任何心理活动都蕴含或是理性和情感心理系统交互作用的结果。即使看似理性的认知过程,也有情感心理系统的参与。第二,交互评价性。理性工具心理系统对价值情感心理中有评价作用,反之依然。第三,动态变化性。理性工具和价值情感心理系统是发展变化的,是随着人的活动、成长而变化的,不同情况下各自有可能处于支配地位。如青年人心理更多表现出理性工具心理特征,老年人可能更多表现出价值情感心理特征;第四,价值情感心理系统的统合性,即价值情感心理系统可以统合工具理性心理系统,特别是基于信仰的价值情感心理系统具有核心和突出的作用。

图1 “意义”作用层次机制示意图

进入到组织与社会,个体的意义世界与周围的他人、群体、组织等会发生互动,带来了性质不同的新的意义认知方式,其过程与环节如图1。从图1可以看出,社会性个体的行为原则有新的机制:

第一,个体层次行为的自我—自由原则。在个体自由独处情况下,个体按照自己的意志或意向选择活动,产生个体行为,即个体是有自由意志的,意向实现的有机体。

第二,群体层次的他者—接受原则。个体一旦进入群体,即与他人构成互动关系。无论个体是否愿意,意义生成和行为原则就不得不成为他者原则,即行为必定以他人、场景和时间决定。他者既是群体无形的心理影响,也是有形的群体规则。

第三,组织层次的他者—制度原则。个体进入制度化的组织中,他者即为制度原则。组织明文制度,各种现实或潜在规则无时无刻地对个体产生制约。如果说群体下的他者尚有一席可以选择的话,制度则是强制性的。

第四,社会层次的文化软约束原则。个体在社会中,他者便体现为心理共享性的文化约束,如道德观等等。这些观念看似柔弱,但却以软约束的方式,甚至以自我意识反对,但无意识遵从的方式发挥作用。

在社会中,组织和国家层面的认知或意义构建原则是制度的,道德的,文化的。这些都与个体层面的认知机制不同。公共管理中的认知不再是个体的自我选择,而是场景性的、制度性的,文化性的认知。由此,个体的认知研究范式不适合公共管理的认知研究。公共管理的认知研究应有社会性研究范式,即文化共享意义性的、制度的、利益博弈的研究范式。

四、 公共管理与认知科学结合的路径

进行公共管理研究,实质上是两个学科的相互交叉与融合。认知科学本质上侧重于认知机制,而公共管理则是以相对宏大的公共现象或活动为关注对象,两个学科的结合,会呈现不同的研究路径,催生诸多新的研究议题。对其进行前瞻性的学科框架性思考,对学科发展有引领性启示。

(一) 两种公共管理认知科学研究

认知科学与公共管理交叉会产生两种不同的学科框架:

第一,认知科学的公共管理认知研究。此种路径,是以认知科学的研究范式,进入公共管理领域,即把公共管理问题还原、体现为个体层面的认知,形成认知科学的公共管理认知研究。例如,意识形态问题。意识形态既是个体的,也是社会的。社会的意识形态无疑是公共管理问题,其作用机制可以在公共管理框架下进行,也可以在认知科学框架下进行。认知科学框架下的意识形态研究,习惯上把其作为个体认知的因素来考虑,把意识形态视为个人的,而不是阶层的或国家的,如此,即把社会变量个体化,从而在传统的认知科学框架下研究。

此路径不能或很好解释公共认知的群体化、制度化认知,是认知科学在社会公共维度下的自然延伸。

第二,公共管理的公共管理认知研究。这即以公共管理为研究框架,以认知的思维方式和视野,来研究公共管理问题。如同样是意识形态研究,与认知科学的公共管理问题研究不同,它把意识形态作为公共问题来研究,即意识形态如何基于个体,在群体、社会、国家水平作用的机制,从而为公共管理提供理论依据。

这一路径的研究主体是公共管理,不是个体认知性的,即以群体—组织—文化—国家为逻辑线路的,其目的是揭示公共管理主体合法性与有效性的行动逻辑。这一路径下的研究,不再是认知科学新的领域,而是公共管理现象的认知科学解释。

(二) 若干研究主题

在认知科学形成的初期,诺尔曼曾前瞻性地提出了12个研究主题(Belief systems,Consciousness,Development,Emotion,Interaction,Language,Learning,Memory,Perception,Performance,Skill,Thought)(Norman,1980:1-32)。对认知科学的框架和走向有很大的影响。认知科学是研究人类感知和思维信息处理过程的科学,公共管理则是国家实体寻求合法性维系与有效性提高的管理活动,二者的结合,必将形成大量的新学术问题。对这些问题的前瞻性思考,即使不够准确,也同样有启发作用。这里尝试提出公共管理认知研究的若干重大议题:

1.意义认知及其社会分叉机制。人是意义化生存的。人的认知固然是对信息的分析综合过程,也是以价值观等为依据进行社会认知和现实活动的过程。因此,人如何以“意义”进行公共认知?如何在群体和社会公共层面发挥作用?由此而形成的价值性公共管理是什么?

2.文化终极信念的制度化心理机制。终极信念作为文化底层理念,其作用无论如何估计都不为过。诸如上帝、天道信念如何成为国家行动依据?国家制度框架如何以信仰为基础?其个体—群体—组织—社会的机制如何?

3.国家认同机制。现代人大都生活存在于某一国家内,国家提供了人们的生存边界和心理认同框架。 就公共管理而言,国家作为政体,如何有最大的认同?这既是公共管理的合法性问题,也是有效性问题。

4.政体合法性认知形成机制。政体是一个国家实体的政治属性,是国家行驶公共管理的政治基础。政体合法性的影响因素是什么?如何影响公共管理的合法性与有效性?

5.制度遵从的认知机制。现代社会、组织则是通过制度运行的。面对制度,人为什么要遵从?人如何解释性地遵从?个体层面的遵从与群体、社会层面的遵从有何不同?如何才能达成遵从的最大化?如何理解制度遵从行为的自主化机制?

6.认知的个体—群体—组织层级演化机制。个体认知是主体心智功能的发挥,但在公共管理的框架下,认知不仅仅是个体的,更是群体、组织和社会的,个体间、群体间、组织间、阶层间认知如何互动?如何在媒体等影响作用发生畸变?

7.政府决策的制度—心理机制。西蒙说,管理即决策,政府的管理是通过大量的公共决策进行的。政府决策是基于合法性与有效性而对社会问题处理方案的选择。这既有政策、制度的功用,也有决策者心理的作用,它们如何互动?与个体决策有何不同?制度—心理机制如何?

8.财富认知及社会激励—破坏心理机制。财富是社会发展的基础,财富追求也是社会的动力,财富差异又是社会稳定的破坏者。人们或社会如何认知财富?财富追求如何才能成为社会发展性激励机制?财富的异常追求如何破坏着社会良性运作?

9.意识形态的社会整合机制。意识形态具有政体合法性维护功能,也具有政治性效率功能。意识形态如何既有合法性又有效性地发挥公共管理作用?

10.政府信任机制。从国家逻辑看,公共管理有效性以政府信任为基础的。政府信任的个体、群体—社会—媒体机制如何?政府信任与政府绩效、文化传统关系如何?

11.社会管理沟通机制。管理沟通不仅利益信息的传达,也具有情感功能。公共管理的沟通认知机制如何?如何应用于公共管理之中?

12.革命的演变机制。社会总是存在矛盾,常态矛盾的社会如何走向极端的革命状态?其认知过程如何?革命的认知演变机制如何?

五、 结 语

西蒙既是认知科学家,也是公共管理学者,对两个学科均有巨大的影响。有人认为,西蒙的逻辑实证主义、事实与价值分离的方法论的最大遗产是,迫使公共管理进入自我反省和再评估期,导致并继续导致公共管理长期的身份认同危机,但是同时,公共管理也表现出更强烈的意愿来处理价值性问题(value-based issues)。在这个意义上,西蒙将永远在公共管理的神庙中有突出的位置(Cruise,2004:363-384)。不过,也有学者认为,有限理性理论是“太多引用,很少有用”(much cited and little used)(Foss,2003:245-264)。

在笔者看来, 西蒙的成功在于回到了常识。 “有限理性”本身与其说是深奥的学理发现,不如说是回到了生活常识。 同样道理,研究社会性的公共管理问题时,也应回到“常识”——公共管理的国家逻辑、组织性、文化性。

从公共管理的国家逻辑看,公共管理是政府为主导的公共部门寻求政体合法性与有效性的管理现象,对其进行认知科学研究, 研究范式不应再是现有的个体理性范式,而应走向以人的意义生存本质为着眼点,以价值情感—理性工具为维度的公共认知互动作用机制,关键变量也应转移至以文化信念核心的文化、意识形态等信念变量,体现公共性的制度—道德的规则性变量及利益诉求最大化为心理需求的变量。

随着两个学科交叉研究的推进,有可能带来两个学科的“革命”——出现“认知科学的公共管理认知学”和“公共管理的公共管理认知学”。后者将是新的家族学科群,会极大地拓展公共管理的知识边界,也将拓展认知科学的广度和深度。

[1]埃莉诺·奥斯特罗姆(2004).制度性的理性选择:对制度分析和发展框架的评估.萨巴蒂尔.政策过程理论.彭宗超等译.北京:生活·读书·新知三联书店.

[2]陈振明(2001).什么是公共管理(学)——相关概念辨析.中国行政管理,2.

[3]景怀斌(2005).心理意义实在论.广州:暨南大学出版社.

[4]景怀斌(2011).公务员职业压力:组织生态与诊断.北京:中央编译出版社.

[5]景怀斌(2016).政府决策的制度—心理机制.北京:中国社会科学出版社.

[6]李铁映(2004).国体和政体问题.政治学研究,2.

[7]刘高岑(2009).延括认知假说:认知科学的新范式?.科学技术哲学研究,6.

[8]刘好、李建会(2014).融合心灵——认知科学新范式下的4E整合.山东科技大学学报(社会科学版),2.

[9]道格拉斯·诺斯(2003):对制度的理解.梅纳尔.制度、契约与组织——从新制度经济学角度的透视.刘刚等译.北京:经济科学出版社.

[10] 马克斯·韦伯(1997).经济与社会:上卷.林荣远译.北京:商务印书馆.

[11] 吴月辉(2016).我国研发全球首个能“深度学习”的处理器芯片.人民日报,2016-03-23.

[12] 颜昌武、马骏(2010).公共行政学百年争论.北京:中国人民大学出版社.

[13] 张康之、张乾友(2012).考察共管理概念的多重内涵.天府新论,5.

[14] Robert N.Bellah(2002).Meaning and Modernity:America and the World.Madsen,et al(eds.).MeaningandModernity:Religion,PolityandSelf.Berkeley and Los Angeles,CA:University of California Press.

[15] JonathanBendor(2003).Herbert A.Simon:Political Scientist.AnnualReviewofPoliticalSciences, 6.

[16] John T.Cacioppo,et al(2005).Sociality,Spirituality,and Meaning Making:Chicago Health,Aging,and Social Relations Study.ReviewofGeneralPsychology,9(2).

[17] Peter L.Cruise(2005).Positively No Proverbs Need Apply:Revisiting the Legacy of Herbert A.Simon.InternationalJournalofOrganizationTheoryandBehavior, 7(3).

[18] Nicolai J.Foss(2003).Bounded Rationality in the Economics of Organization:“Much Cited and Little Used”.JournalofEconomicsPsychology, 24(2).

[19] Peter C.Hill & Kenneth I.Pargament Hill(2008).Advances in the Conceptualization and Measurement of Religion and Spirituality:Implications for Physical and Mental Health Research.PsychologyofReligionandSpirituality,S(1).[20] Peter C.Hill,et al(2000).Conceptualizing Religion and Spirituality:Points of Commonality,Points of Departure.JournalfortheTheoryofSocialBehaviour,30(1).

[21] John T.Jost,et al(2009).Political Ideology:Its Structure,Functions,and Elective Afnities.AnnualReviewofPsychology,60(30).

[22] Michael D.Kirchhoff(2013).Enaction:Toward a New Paradigm for Cognitive Science.PhilosophicalPsychology,26(1).[23] Donald A.Norman.(1980).Twelve Issues for Cognitive Science.CognitiveScience,4(1).

[24] Daniel Oppenheimer(2015).Information Processing as a Paradigm for Decision Making.AnnualReviewofPsychology,66(1).

[25] Erich Ostrom(1999).Coping with Tragedies of the Commons.AnnualReviewofPoliticalSciences,2.

[26] Crystal L.Park(2010).Making Sense of the Meaning Literature:An Integrative Review of Meaning Making and Its Effects on Adjustment to Stressful Life Events.PsychologicalBulletin, 136(2).

[27] Philip Sheldrake(2007).ABriefHistoryofSpirituality.London:Blackwell Publishing.

[28] Herbert A.Simon(2000).Public Administration in Today’s World of Organizations and Markets.PoliticalScience&Politics,12.

[29] Harry C.Triandis(1996).The Psychological Measurement of Cultural Syndromes.AmericanPsychologist,51(4).

[30] Robert A.Wilson & Frank C.Keil(1999).TheMITEncyclopediaoftheCognitiveSciences.Cambridge,M.A.:The MIT Press.

■责任编辑:叶娟丽

◆

A Cognitive Approch to Public Administration:Paradigm Challenges and Key Issues

JingHuaibin

(Sun Yat-sen University)

How to push theinterdisciplinary study between public administration(PA) and cognitive science(CS) concerns the development strategy of the two subject groups.Merging the CS with its six disciplines into PA will stretch greatly the border of PA,while the social and institutional nature of PA will also challenge the individual paradigm of CS.The state logic of PA,seeking the legitimacy and effectiveness of governmentbased on the cultural spirituality,is different from the rational logic of individual actions.The fundamental questions of the interdisciplinary study between PA and CS should consider three types of key variables:(1) culture and ideology, which center around spirituality; (2) organizational regulations, which are based on the political institution and norms; and (3) economic interests of individuals or social classes.The interdisciplinary study between PA and CS will possibly take two approaches:one is the PA framework with CS; and the other is CS framework with CS.The combination of the two fields will be an exciting artistic breakthrough of knowledge.

public administration; cognitive science; spirituality; institution; ideology; paradigm

10.14086/j.cnki.wujss.2016.06.001

教育部人文社会科学重点研究基地中山大学中国公共管理研究中心资助项目

■作者地址:景怀斌,中山大学政治与公共事务管理学院,中山大学中国公共管理研究中心/公共管理联合实验室;广东 广州 510275。Email:pusjhb@mail.sysu.edu.cn。