军事物联网开启装备保障转型之路

2016-11-03

转型,信息化装备在呼唤

记者(以下简称“记”):刘部长,2008年初您就组建课题组,开始着手军事物联网这方面的研究,请您谈谈当时提出这一研究课题的背景,以及创立军事物联网理念的考虑。

刘部长(以下简称“刘”):军事物联网是信息系统与武器装备深度融合的产物,是运用传感装置获取军事活动中物、人、环境的状态信息与特征,通过既定网络系统实现人与物、物与物、人与环境之间的联接和信息交互,同步完成信息分析与处理,进而实现人对军事活动的智能化决策控制。军事物联网课题研究是顺应军事技术变革的迫切需要,是装备指挥和保障方式向信息化转型的迫切需要。20世纪是典型的战争世纪,不妨咱们先从这里谈起。

从1900年“八国联军”开始,到1999年以美国为首的北约发动的科索沃战争,期间的战争规模最大、类型最多、性质最复杂。20世纪的战争是在社会生产力不断发展的条件下进行的,随着社会生产力的发展特别是可持续技术的进步,20世纪的战争形态不断出现革命性的变化。第一次是20世纪上半叶以坦克、飞机、航母为代表的军事技术革命,促进了机械化战争的发展。第二次是六七十年代以核武器、导弹为代表的军事技术革命,促进了核威慑和有限战争的发展。第三次是世纪之交,世界军事领域发生了一场以指挥、控制、通信、侦察等数字化装备为代表的深刻的新军事技术变革,导致战争理论和军事行动方式发生根本性变化,引起了战争形态和军事实践的跃进性变革,以信息技术、遥感技术、光电技术等当代高新技术以及数字化武器装备为基础的信息化战争形态已经到来,对传统的装备指挥与保障方式提出了前所未有的机遇和挑战。

可以说,信息化战争形态下,信息资源取代物资能量资源成为作战能力的新源泉,作战能力与信息质量的关系远比与部队数量的关系更为紧密。信息化战争的胜负不单取决于投入作战资源的数量,更取决于如何能够在决定性的时间、地点和目标上有效地集中末端的信息力和打击力。攻防易手、主被动转换,一切取决于对末端战场信息的实时感知和掌握利用。作战保障体系“发现-决策-计划-行动”的周期缩短,装备指挥控制层次减少,作战、保障同步协调频率加快,对于信息优势的争夺,不但存在于战时,更延展渗透到平时;不但见之于整个战场,更广泛散布于所有作战单元和保障要素。信息已全面介入到人和武器之间,并不以人的意志为转移地在战斗力与保障力的形成过程中发挥着至关重要的作用。人、武器与信息间的相互依存度提高,战斗力与保障力的发挥不仅依赖于人和武器的密切结合,更依赖于人、武器和信息的交融程度。离开信息及信息技术的支持,人和武器结合得再完美,也将是残缺的组合,甚至产生不了战斗力与保障力。面对信息化战争形态带来的机遇和挑战,谁拥有卓越的军事技术创新体系和不竭的创新能力,并以此带动、引导和促进军队装备指挥与保障方式向信息化转型,谁就能够更多地掌握战场上的主动权。

其实,21世纪初的几场高技术条件下的局部战争也充分证明,数字化武器装备是现代军队战斗力的倍增器。比如第三代主战飞机,离开数据传输引导系统,命中率为30%,配上数传系统,命中率可达96%。目前,世界军事发达国家军队的武器装备,无论是主战装备还是保障装备,都正朝着数字化的方向发展,主要作战平台具有信息获取和处理、横向组网和信息攻防能力,攻击武器日趋智能化,发射后能够自动跟踪并精确打击目标。据悉,现今美陆军信息化装备已占50%,海军、空军信息化装备已占70%。在科技强军思想的指导下,我军一大批高新技术成果运用于装备建设,一大批新型数字化武器系统研制成功并交付使用,拥有了一些克敌制胜的先进作战手段。这些数字化武器装备集多种新技术、新材料、新工艺于一身,并向智能化、自动化、精确化、无人化、隐身化、小型化方向发展。其技术标准高,保障程序严格规范,运行机理非常复杂,维修保养和故障诊断难度大。

信息化装备要求保障也要向信息化转型。创立军事物联网理念源于一次演练遭遇的尴尬。记得那是2008年原济南军区某部组织的一次对抗演练,那时我任原济南军区装备部军械装甲部副部长,在现场负责指挥技术保障。当时演练在桐柏山区展开,硝烟弥漫中,“红”“蓝”双方厮杀正酣,胜负难断。让人没有想到的是,关键时刻,红方数辆战车接连出现故障,火力打击减弱。由于维修人员迟迟找不到“病因”,狡猾的“蓝军”趁势反扑,“红军”且战且退……现场发生的尴尬一幕,令所有束手无策的伴随保障人员都看傻了眼。

这次尴尬给我的思想冲击也很大。目前,战场指挥员比较关注兵力、装备的分布态势表象,却不能实时获取装备的持续作战能力信息,装备性能好不好、剩余寿命有多长等,心里没底。能不能让装备技术性能实时受监控,有“病”会“说话”?这场战斗刚结束,另一场“战斗”已悄无声息地在我头脑里“打响”。随后,我带领保障人员深入部队调查发现,近年来,我军信息化武器装备快速大量列装,呈现出高技术、高智能、高复合等数字化特征,但相对滞后的传统保障模式暴露出“底层数据难采集、状态性能难监控、剩余寿命难预测、潜在故障难判断、抢救抢修难决策”等问题,所面临战场环境的潜在风险和维修考验也比以往高的多。打破固有装备保障模式,向信息化转型势在必行。然而,转型又该如何转?抓手是什么?面对装备保障建设存在的诸多瓶颈,一时间大家很难理出个头绪来。

“它应该是以感知为目的的‘智慧化体系,能让信息技术真正成为我们的思想助手、智慧化的支撑!”不久后,军区装备部党委议训会上,当我首次介绍“军事物联网”这个新名词时,大家敏锐地意识到,军事物联网这一新型工程技术体系,必将促进武器装备保障能力的大幅跃升。为攻克装备性能实时监控、末端态势同步感知、检测维修简单智能、保障供应精确及时等困扰装备保障能力跃升的瓶颈问题,军区装备部当即成立了以我为负责人的军事物联网创新团队,探索适应未来战场的装备保障模式。

出征,向陌生领域的探索

记:军人心系战场,随时领命出征!面对信息化装备的呼唤,在挺进智慧化装备保障转型之路上,您是如何破解我军信息化装备保障方式与手段相对滞后装备发展这一系列难题的?

刘:话说起来容易,但真正做起来很难,多少年来,我们一直在为破解下面这些难题而苦苦思索。

——如何能使武器“会说话”?使它能够实时地“说”出哪里“舒服”,哪里“不舒服”,哪里要坏,什么时候坏,它需要什么服务,并能自动地及时得到所需要的优质服务,随时随地保持良好的性能状态。

——如何实现装备物资器材的精确供应保障?使供应保障系统具备动态自适应性,能够自动获取在储、在运、在用装备物资信息,准确感知、实时掌握运输工具资源信息,感知掌握装备物资运输、搬运方面的限制条件和对操作人员技能、工具、设施的要求,并提供方便灵活的解决方案,进而实现在准确的地点、准确的时间,采取正确的路线向需求部队提供数量适当的装备物资。

——如何使火力系统“机器人化”?使它具有自主控制能力和自学能力,能够自主侦察感知目标,自主测定目标特性和位置,自主测算装订射击参数,自主选择弹种,确保精确打击。

——如何建立灵敏、顺畅、高效的装备指挥体系?能够实现战场形势、敌方目标的实时监控和战场评估,具有对敌各类攻击,特别是核攻击和生化攻击检测和搜索功能,能够准确检测我方武器装备性能状态和攻击能力。当来自战场的各类数据传送至指挥部后,经融合处理,形成完备的战场态势图和指挥方略,进而转化为我胜券在握的对敌行动。这一战场信息获取、传送、处理和利用的过程,过去在战场上需要几小时乃至更长时间才能完成,现在要压缩到几分钟、几秒钟,甚至同步。

为破解这些难题,同仁们孜孜不倦,渴望得到满意的答案。虽说努力过程刻骨铭心,但收效不佳。究其原因,根本的制约瓶颈是技术“达不到”。

然而,近几年来,随着标签物品的射频设别等各种标识技术、感知事物的传感网络技术、思考事物的智能技术、微缩事物的纳米技术,以及相关信息技术的迅猛发展,为我们的渴望带来了希望和可能。我们思考如何在装备保障体系乃至整个军事领域,融合并应用这些技术,来解决制约我军建设的瓶颈问题,提升装备指挥与保障能力。作为一种尝试,“军事物联网”作为一种新型军事工程技术体系应运而生。

记:“军事物联网”,为我军装备指挥与保障方式向信息化转型趟出了一条新路子,这是一个新概念、新理论、新技术,听起来很新鲜,但大家很难理解,感觉有点空中楼阁。您能用我们身边看得见摸得着、浅显易懂的事例先给大家谈谈它的妙用之处吗?

刘:早在1995年,比尔·盖茨在他的《未来之路》一书中对未来描述时,有这样一段话:“你不会忘记带走你遗留在办公室或教室里的网络连接用品,它将不仅仅是你随身携带的一个小物件,或是你购买的一个用具,而是你进入一个新的、媒介生活的通行证。”这也许是比尔·盖茨心中想像的网络世界能给人们生活带来的变化,这个大胆的设想在那个年代只是一个“梦想”,因为那个时代,计算机水平和网络水平远远没有达到能实现这一“梦想”的条件。但是,比尔·盖茨的“梦想”超越了那个年代,引领着社会朝着一个新的目标发展。

比尔·盖茨在该书中还对他未来打算在华盛顿湖岸边兴修的别墅进行了勾画,这栋别墅除了用水泥、木材、石头、玻璃建成之外,还有大量的硅片和软件。他这样描写道:当你走进去时,所遇到的第一件事是有一个电子别针系在你的衣服上,房子会知道你是谁,你在哪儿……后来,比尔·盖茨花巨资用7年时间建成了这幢豪宅,使家具或者说家庭进入了“智慧状态”,后来称之为“智能家庭”。其实,这也就是朦胧状态下的“家庭物联网”。

未来,随着技术的发展,人们的生活方式将会发生更大的变化,将会变得更加便捷安全。例如,商场超市里销售的食品,在包装上嵌入微型感应器,顾客用手机扫描就能了解食品的产地和转运、加工的时间地点等每个环节,甚至还能显示加工环境的照片,是否绿色安全,一目了然;家中老人戴上嵌入智能传感器的手表,在外地的子女可以随时通过手机查询父母的血压、心跳是否稳定;智能化的住宅在主人上班时,传感器自动关闭水电气和门窗,定时向主人的手机发送消息,汇报安全情况……人们在现实生活中不断走进“智慧状态”。其实,这就是正在向我们走来的“生活物联网”。

现在该思考我们的问题了,能否使军事活动中的各类武器装备与物资弹药进入“智慧状态”呢?可以设想,我们把各种武器平台内部嵌入微型传感器,大到卫星、舰船、飞机、导弹、坦克、火炮,小到单兵作战武器,然后通过一定的网络把它们连接起来,组成结构性网络,实时进行信息交互和智能控制。可以设想,我们把装备维修与供应的各个环节、要素设置标签及读取装置,也这样连起来,以智能控起来。可以设想,我们也可以把通信技侦系统、作战指挥系统、后勤保障系统、装备保障系统这样连起来,以智能控起来。可以设想,我们把国防科研、军工企业生产、军事科学试验也这样连起来,以智能控起来。其应用遍及战争准备、战争实施的每一个环节。那么每个国防要素及作战单元,甚至整个国家军事力量都将处于全信息和全数字化状态,步入了“智慧状态”。这就是我们设想研究构建的一个新型领域——军事物联网,它是我们走向“智能军事”的必然选择。

以上所言,可以说是军事物联网的广义前景。能够断定,军事物联网扩大了未来作战的时域、空域和频域,它将为战场带来新的“千里电子眼”和“万里顺风电子耳”,能够在不远的未来使战场环境发生重大改变。如果军事物联网的研究与探索能够按照我们所设想的那样发展,它必将对作战方式、保障方式等一系列军事行动产生“革命性”效果。

如果我们能够积极应用智能信息技术推进军事物联网的建设,就可能使武器装备产生“智慧”,帮装备与装备“开口交流”,让人、装备、环境成为“亲密伙伴”,把物理世界与虚拟世界“融为一体”,最终实现“装备状态监控实时化、战场态势感知同步化、装备指挥控制灵敏化、火力打击平台自主化、检测维修手段智能化、装备物资保障精确化”的目标。具体到武器装备的储供维修保障工作,就是能够实现装备状态与装备保障需求自动、实时、快速响应,装备保障资源精确配送,装备保障技术远程支援。

攻关,从理论到实体的构想与实现

记:据了解,2008年您在全军率先提出“军事物联网”概念,并随即带领创新团队开展相关理论技术基础、体系框架、建设方式以及安全标准化等方面的研究与应用。冬去春来,几经寒暑,从想到到做到您们都做了哪些工作?

刘:万事开头难。在怎样实现的问题上,当初我们处于这样一个坐标点——国家“十二五”规划把物联网列在其中,但发展相对滞后,尤其在装备保障领域没有系统的理论指导;世界各国都高度关注这项技术研究,许多军事专家将其称之为“一个未探明储量的金矿”,但都没有可供借鉴的成熟经验。

路该如何走?又该从何入手?明摆着,这是一个前人未曾涉足的“空白地带”。当时创新团队里也没有一个“科班”出身的人才,大家必须从零开始学起。在跟踪国际物联网发展的同时,我们主要从五个方面入手研究攻关:一是开展军事物联网的理论基础研究,为军事物联网的建设奠定坚实的理论基础。二是进行军事物联网相关技术基础研究,为军事物联网中信息的获取、数据的传输、海量信息的处理与存储、智能应用模式的建立提供解决方案。三是研究构建军事物联网体系框架。四是研究基于军事物联网的装备状态监控、战场态势感知、装备指挥控制、火力打击平台、维修检测手段、装备物资保障等系统的建设问题。五是研究解决军事物联网的安全与标准化问题。在大家知道并了解军事物联网的本质是什么的基础上,我们进而在研究解决军事物联网怎样实现的问题上做到“四个紧贴、四个把握”。

一是紧贴未来联合作战特点,把握武器装备保障信息化建设对军事物联网的需求。未来联合作战是体系与体系之间的对抗,作战装备种类多、数量大,且技术体系复杂、故障诊断困难,需要保障的空间增大、类别增多、精确性增强,自然就要求与之配套的装备维修、供应保障是智能且快捷的。只有积极采用自动传感、智能计算、自动控制等军事物联网相关的现代信息技术,从单装武器到作战单元、从火力单元到武器系统,都嵌入智能传感设备,才能使部队所有的作战行动能够在各区域、各层次之间快速自动实时交互,真正实现联合,为作战力量提供实时感知、智能维修、全面精准的保障。

二是紧贴武器装备保障信息化建设任务,把握军事物联网的建设原则。军事物联网的根本任务目标是确保战场各要素信息资源能够有序、科学、快速、高效的融合共享。为达成这一目的,我们在建设军事物联网的过程中,把握六个原则:①核心独创:军事物联网的建设需求源于军事,这就决定其主要技术不能依赖引进,尤其是核心技术的研发,必须立足自主创新。②军民融合:应建立军民共用重大项目的联合研究机制,充分吸收利用民用先进技术,减少设计难度,提高建设质量。③末端先行:应首先在单装以及营以下作战和保障分队进行末端建设,其次再向高层逐级扩展,通过末端建设掌握关键技术,实施示范工程,探索应用模式。④可靠抗毁:要对军事物联网战场生存能力的研究、规划,制定对应标准和方案,使系统内的设备和分系统具有超强的可靠性和抗毁性。⑤安全保密:必须建立纵向和横向的多级安全保密体系和入侵检测系统,加强各级安全保密措施。⑥标准规范:尽快统一技术标准,形成一个管理机制,实现互联互通互操作,也能降低研发成本。

三是紧贴装备保障信息化建设基础与现状,把握军事物联网的建设思路。军事物联网是新生事物,既少有理论成果参考,又缺乏探索经验,但军事物联网的建设决不能驻足观望,必须紧紧围绕军委和陆军首长关于武器装备保障信息化建设指示要求,结合自身发展的需求与现状,科学确立建设思路:①搞好顶层设计:应跟踪军内外最新发展趋势,客观分析建设条件,科学合理地确立军事物联网技术体系与应用模式。②攻关核心技术:必须集中多方资源,协同开展重大技术攻关和应用集成创新,尽快突破核心关键技术。③开展应用示范:开展应用模式的创新,建立试点运作机制,开展军事物联网在状态监控、战场感知、智能维修等领域的应用示范。④确保信息安全:加强军事物联网安全技术研发,构建有效的预警和管理机制,保障信息采集、传输、处理、应用等各个环节的安全可靠。⑤建设标准体系:完成自主技术标准体系框架的构建,推进共性和关键技术标准的研发,制定军事物联网建设标准体系。

四是紧贴部队各级装备信息化建设特点规律,把握军事物联网分级实现的基本设想。军事物联网的建设,是一个从顶层到底层,再从底层到顶层,循序渐进、逐步推开,跨专业、跨兵种的发展过程,初步设想按四个阶段分级实现。第一步是根据作战需要,建设基于单装的军事物联网子系统,监控单装性能状态、弹药物资消耗及位置信息,分析单装维修保障、态势感知、火力打击需求,并能快速融入更高层级军事物联网,传输本身状态,共享战场信息。第二步是在完成单装子系统建设的基础上,建设基于单元的专业级或战术级军事物联网,如火炮子网、步战车子网、专用无线传感网、区域装备感知网等。同时建设信息管理平台,进行信息处理,作出辅助决策。第三步是在前两个阶段发展的基础上,建设基于跨区域或跨专业的战役级军事物联网,实现各专业军事物联网的跨区域联合,或各专用军事网络的区域融合。第四步是建设基于一体化联合作战的开放式军事物联网,将分布在战区范围内的各区域、各专业军事物联网进行体系融合,实现作战环境、作战平台、保障单元相关联,各种信息相融合的开放式作战指挥和保障网络,形成一个智能的自适应作战体系。

应用,牛刀小试初露锋芒

记:有权威机构预测,到2020年,世界上物物互联的业务,跟人与人通信的业务相比,将达到30:1,发展潜力巨大。而军事物联网的应运而生,也必将给各个军事领域带来广阔的发展空间,其真实价值和实质意义足以引导新一轮军事技术革命。而我们军事物联网,在装备指挥与保障方式向信息化转型的实际应用上如何?

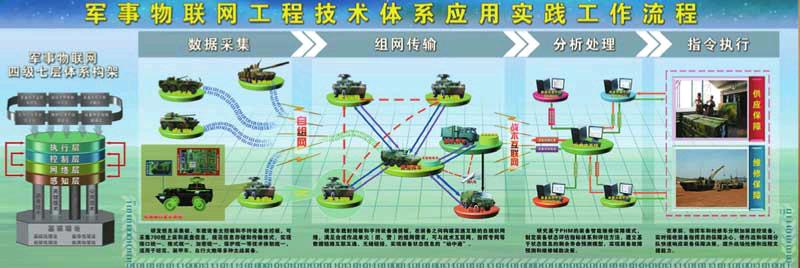

刘:为了让军事物联网尽快进入武器装备保障的实际工作中,我们积极与东南大学和军械工程学院合作,军地合力共建军事物联网联合实验室,构建了一个集研、学、产、用一体的最优装备保障实验基地,采用项目化运作方式,搭建高层次人才成长平台,在研人员已有23人(博士6人、硕士12人、学士5人)。目前,我们以军事物联网联合实验室为依托,在装备智能维修方面,摸索出了军事物联网进入实际应用的一个基本模式,即:通过“一创两建”,实现“三同”。

一创,创研了军事物联网工程技术体系。

2014年5月我们出版了《军事物联网——装备保障与指挥方式向信息化转型》理论专著1部,创建了军事物联网“四级七层”的体系结构框架。该体系有坚实的理论基础,有先进的技术支撑,有完备的运作功能,有明确的目标任务,既是一个应用性很强的探索与实践,又是一个理性思维和思想升华的过程,为推进军事物联网的应用实践奠定了基础。

两建,一是构建了基于合成作战单元(团、营)的军事物联网技术规范体系,二是构建了基于“一网、一云、一中心”的军事物联网工程模式。

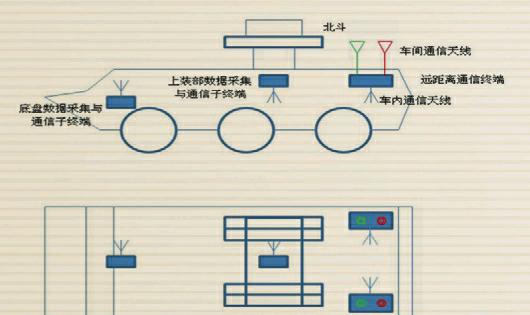

一、构建基于合成作战单元(团、营)的军事物联网技术规范体系。该技术规范体系统一了装备的感知、组网、交互方式,解决了合成作战单元(团、营)编成内坦克、火炮、导弹等不同主战装备,以及多种多样的保障装备,无法相互感知,状态信息不能及时获取,传输网络抗毁性差,信息传输带宽小、功耗高等难题。

二、构建基于“一网、一云、一中心”的军事物联网工程模式(装备传感网、技术数据云、保障决策中心)。

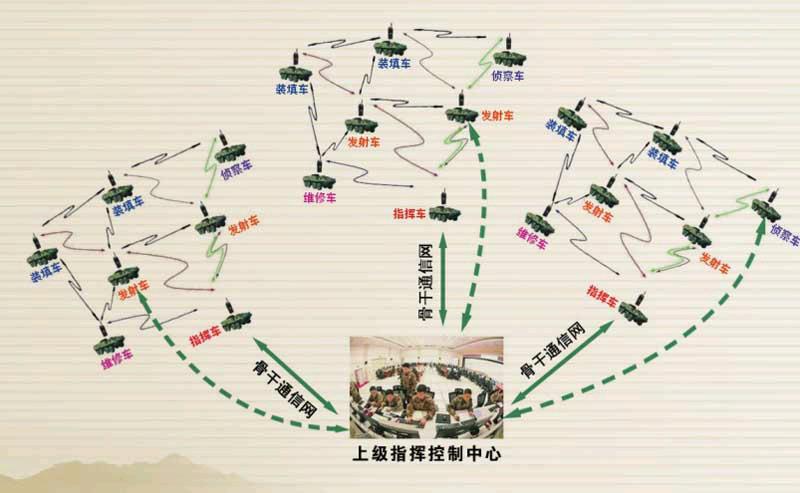

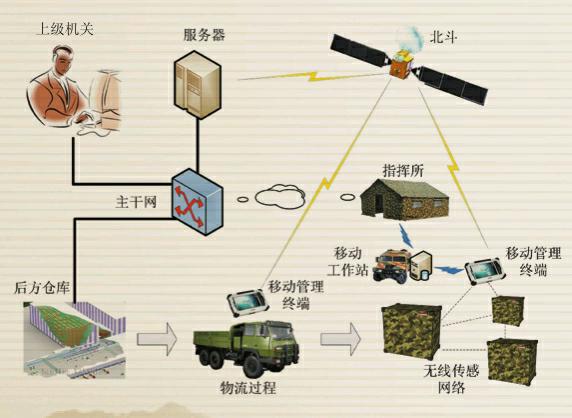

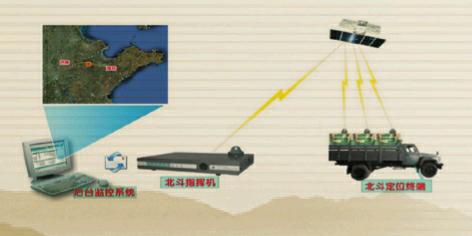

1、建立一个基于合成作战单元的装备传感网络。目前,我们搭建了一个可用于某重型反坦克导弹营的装备传感网络,能够实现装备与装备之间的自动相互感知和组网,感知的信息能够稳定、安全、高速的传输,并能融入战术互联网和一体化指挥平台。

2、建立一个融合共享装备保障技术数据的专用云计算环境。我们依托与东南大学合力创建的军事物联网联合实验室,研究采用多级结构、异地处理的构架体系,设计了分布式数据库系统,研发了数据挖掘处理平台,在装备传感网的基础上,形成了一个实验型的融合共享装备保障技术数据的专用云计算环境,并在某重型反坦克导弹营进行试点,应用运行良好。

3、建立一个体系作战装备保障动态远程指控中心。该中心以装备传感网、装备保障技术数据的专用云计算环境为支撑,实现了基于海量数据的装备维修决策、装备寿命预测功能,能够自动生成维修保障方案,为装备指控、维修与供应提供智能决策服务。

三同,即同步自主感知装备状态,同步自主组网共享信息,同步自主生成保障决策。

一是同步自主感知装备状态。即能够对武器装备损伤、性能状态、弹药物资消耗等进行预处理,以此为依据,判断装备剩余作战效能,并自动驱动火力系统对目标进行打击。

二是同步自主组网共享信息。使装备能够自主接入有线或无线网络,同步自组成网,主动运算分析,无需人员干预就能主动共享态势信息,实现各级指挥员对装备态势的全盘掌握和按需提取。

三是同步自主生成保障决策。智能维修系统能够预测装备故障,诊断故障原因和故障部位,自主生成维修决策;精确物流系统能够预测整场战争至一次战斗的物资需求量,实现运输途径的选择和实时控制;装备保障决策中心可直接指挥任何一台合适的装备完成作战或维修保障任务。

在前期学习研究和实践验证的基础上,我们相继研发了装备智能维修保障、器材智能储供保障、智能保障标准体系等多个实践应用项目。目前,取得实质性突破的项目有两个:一是“基于军事物联网的导弹装备智能维修保障研究及应用”。该项目从实战出发,探索了武器装备“状态实时感知、性能跟踪评估、寿命分析预测、故障自动诊断、维修辅助决策、保障动态调控”智能维修保障新模式,现已通过战术背景下的持续高温、高寒、冲击、震动、干扰、保密等试验验证,各项技术指标均达到相关技术要求,故障诊断准确率达100%,完成了在相关部队的推广扩试。二是“基于军事物联网的军械维修器材储供管理研究及应用”。该项目通过打通维修器材保障信息链路、构建末端信息交互机制、建立器材消耗规律模型及可视化控制平台等手段,较好解决了物资器材大规模储备供应中部队需求与保障资源掌握难、数据信息传递与账目更新慢、储供过程管理与调控能力弱等问题。

这里举几个例子来说明一下。在前面提到的一次我军“红”“蓝”对抗中,红方的一型装备出现故障后,多名维修保障人员检查了几个小时也没找到故障所在,这是因为高科技装备与原来的老装备在维修保障方面有很大区别。老装备技术含量低,出故障可以看出来,而现在的装备在表面看都是电路板,通过仪器在短时间内很难测出来。后来把我们的智能维修保障系统装上后,只用了不到3秒就找到了故障点。

还有在“9.3大阅兵”时,阅兵地面方队中的一个轮式车辆方队采用了我们的系统,通过它来实时监控车辆的车距、行距、速度、方向等行驶要素,出现偏差并能实时响应、纠正,比如主动控制发动机转速、调整方向盘等。最重要的是,这套系统可以实时预测车辆是否会发生故障。这在平时训练中,车辆如果熄火,可以马上再启动,对训练影响不大。可如果在阅兵现场熄火,再启动后,就会影响整个方队的整齐划一。有了这套系统就可以监测车辆的各个系统并做出车况评估,从而预测车辆出现故障的可能性,从而提前采取措施。

最后我想说的是,强军必须利器,利器必须创新。装备技术创新乃至战斗力跃升,都是一场需要几代军人接力奋斗的“寂寞长跑”。2016年7月习主席视察陆军机关时强调“坚持思创新、抓创新,把新型作战力量建设作为突破口,着力提高精确感知、精确指挥、精确打击、精确评估、精确保障能力”。梦有多远,路就能走多远。与发达国家相比,当前我军的军事物联网研究与应用具有同步发展优势,都站在了同一起跑线上,许多关键领域具有自主知识产权。可以预测,随着我军军事物联网研究应用的不断深入和拓展,我军的“智慧化”部队必将出现在战争舞台上,并在未来战争中发挥越来越重要的作用,承担起下一个信息化时代的使命。

记:千里之行,始于足下。我军的军事物联网建设也正是在您的带领下,从无到有,一步一个脚印走到了现在。也相信在未来,在军事物联网技术的推动下,我军的信息化水平会越来越高。最后,非常感谢您能在百忙之中接受本刊的专访!

(本次专访得到了张世峰、任国强、杨金春、王传双、卜国峰等同志的大力支持和帮助,在此一并致以深深的谢意!)