从朝鲜弹道导弹改进看栅格翼技术

2016-11-03王继新

王继新

2016年8月24日,朝鲜“北极星”KN-11潜射弹道导弹试验成功,朝鲜也迅速公布了试验相关照片。从照片中外界惊讶地发现,其与以往“北极星”导弹相比,多出来了多付栅格尾翼,这种情况在2016年6月22日试验成功的“舞水端”(“火星”10)导弹上也曾出现,这让外界质疑是否借助栅格翼技术解决了导致朝鲜导弹一再失败的问题。

朝鲜弹道导弹栅格翼情况

从目前情况来看,朝鲜掌握栅格翼技术已久,但最近在中程导弹“舞水端”和潜射导弹“北极星”上使用都尚属首次。总的来看,朝鲜目前共有3种型号的弹道导弹使用了栅格翼技术。

KN-02KN-02近程弹道导弹是朝鲜对苏联9K79“圆点”(SS-21“圣甲虫”)战术导弹的仿制,为单级固体燃料导弹,用于替换“蛙”7非制导火箭。据称朝鲜从叙利亚获取了SS-21导弹原型和数据,进行了逆向设计,但在设计中加入了朝鲜的设计,至少有一种原型保留了“圆点”导弹的栅格尾翼设计。在喷管出口处装有4个燃气舵,燃气舵与装尾段支架一侧的4个可折叠栅格翼相互联动,以控制导弹飞行,在主动段速度较低时由燃气舵控制,而在速度增大后由燃气舵和栅格翼联动控制,在再入大气层段则完全靠栅格翼来控制,控制机构为装在尾段内的4个液压伺服机构。

“舞水端”(“火星”10)朝鲜近期公布的2016年6月22日“舞水端”试验照片中首次出现了“舞水端”导弹根部四周带有一套对称配置的8副栅格翼,而此前朝鲜历次阅兵展出的“舞水端”和今年4月以来进行的多次试验中均未发现这种设计。由于苏联SS-20“先锋”导弹只采用4副栅格翼,因此朝鲜这种使用8副栅格翼的设计用于中程弹道导弹在全球范围内尚属首次。估计“舞水端”导弹的可折叠栅格翼通过内部的液压联动机构与内部源于苏联SS-N-6导弹的两部游动发动机联动使用。这表明朝鲜工程师对“舞水端”导弹进行了较大改进,以提高其早期飞行的稳定性,通过外部空气动力控制来克服导弹本身的问题。这种改进是在不到两个月内完成的,是一个较快和直接的解决方案。

“北极星”(KN-11)与“舞水端”导弹的情况类似,朝鲜2016年8月24日试验成功的“北极星”KN-11潜射弹道导弹也采用了8副栅格尾翼,这也是栅格尾翼首次用于“北极星”潜射弹道导弹。由于“北极星”KN-11导弹已经采用固体燃料发动机,因此其不可能使用游动发动机,而是采用了燃气舵与导弹根部对称配置的8副栅格翼联动控制导弹。从2016年3月24日朝鲜公布的固体火箭发动机点火试验影像看,其燃气舵烧蚀较为严重,因此其需要在助推段速度较高时与栅格翼配合控制导弹姿态。

2016年8月24日“北极星”潜射导弹试验与2016年6月22日“舞水端”试验的另一共同点就是在采用栅格尾翼设计后均取得试验成功,且都采用高弹道发射,“舞水端”在飞行400千米后成功溅落,“北极星”在飞行500米后成功命中海上目标区。这不得不让人认为栅格翼设计克服了两款导弹的技术障碍。

现代导弹栅格翼技术发展

自20世纪40年代开始,苏联科学家对栅格翼的空气动力、结构、强度、质量以及工艺制造等方面开展了研究,但由于当时对这种翼面的各种特性认识不足,栅格翼没有被广泛应用。近年来,栅格翼重新引起了各国重视。

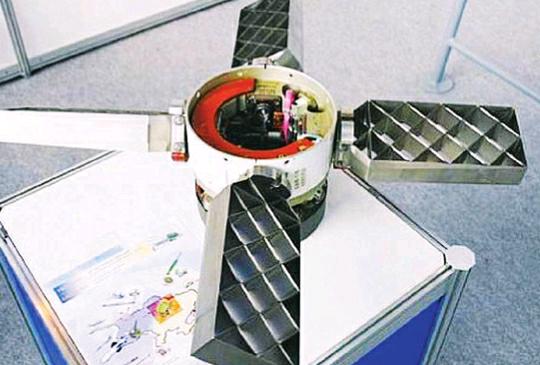

小型导弹/炸弹50年代初,苏联就探讨了栅格翼气动特性的解析和工程计算方法,研究了风洞的实验技术,进行了大量的气动计算和实验,同时也开展了栅格翼的结构、强度、生产工艺的研究,形成了一套设计方法。除了飞船救生逃逸系统和弹道导弹之外,苏/俄在导弹上最成功的栅格翼应用是R-77中程空空导弹。90年代初,俄首次在R-77空空导弹上采用4片栅格尾翼舵面取代常规的舵面,这是世界上第1型采用栅格式尾翼舵面的空空导弹。栅格舵面取代传统的空气动力控制舵面,可以减轻尾翼质量、减少大攻角机动飞行时的气流分离、减小舵面气动铰链力矩,从而减小舵机功率,降低舵机能源,增大气动升力和控制力矩,提高低速飞行时的稳定性和高速飞行时的机动性。栅格式尾翼因为其结构形状和小弦长,可以紧贴弹体折叠,这样导弹结构更加紧凑,易于存储和运输。以后,俄推出的“俱乐部”潜射反舰导弹也采用了栅格尾翼布局,其弹体尾部带有4片栅格翼,未发射状态下紧贴弹体折叠,从鱼雷管射出后栅格翼打开,在水中稳定潜行,能有效解决潜射导弹水中发射稳定性问题。

相对于苏/俄来说,美国开展栅格翼的工作比较晚,但发展非常快。20世纪90年代初,美国开始考虑该技术的实际工程化应用,与俄罗斯不同,其主要将该技术应用在了航空炸弹上。美国研制的栅格翼典型应用是其在阿富汗战争中首次使用的“炸弹之母”MOAB,其充分利用了栅格翼的可折叠性。MOAB炸弹外形较大,由C-130运输。栅格翼在待发状态下紧贴弹体,投放时打开,控制MOAB炸弹利用GPS信号攻击指定目标。大型的MOAB炸弹使用栅格尾翼主要是为了追求低速状态下的姿态控制能力,其自由落体速度不快,无法使用传统气动舵面进行控制,于是用了阻力较大的栅格尾翼(阻力是控制力的来源)。美国另外一个应用栅格翼技术的是其小型炸弹,如JDAM和小弹径炸弹。小直径炸弹比常规炸弹轻,由GPS引导。这类武器低速飞行时,利用的主要是这种翼结构可折叠的特点,而非追求其空气动力特性或是控制效率。

除了俄美之外,德国等国家也开展了栅格翼的理论研究和试验研制,特别是在新的高超音速导弹上,再次出现了栅格舵翼,以此改进低速情况下的空气动力特性。从目前情况看,该技术还广泛应用在无控火箭和反坦克导弹,甚至多种子弹药的设计上。

大型导弹70年代开始,苏联科学家开始在导弹设计中应用栅格翼,特别是弹道导弹,如SS-12战术弹道导弹、SS-20“先锋”中程导弹、SS-25“白杨”战略导弹,SS-21“圆点”和SS-23“蜘蛛”战术弹道导弹等。这些导弹中除了朝鲜模仿的SS-21“圆点”和作为俄目前主力的SS-25“白杨”外,其它导弹均因技术落后和国际条约限制等原因而退役。其中最有特点的当属SS-20“先锋”两级中程弹道导弹,该导弹射程4 500千米,曾是俄战略核力量的主力,其也是SS-25“白杨”导弹的前身。

SS-20导弹从上至下依次为弹头、仪器舱、第二级、级间段和第一级。两级各装1台固体火箭发动机。导弹第一级尾段上固定4个燃气舵,另有4个栅格翼和4个稳定翼。这些尾翼平时处于折叠状态,用一个钢环锁紧,当导弹弹射出发射筒后,靠弹簧力使钢环解锁,将尾翼展开。导弹在第一级工作期间用燃气舵和栅格翼空气舵同时提供控制力,而在第二级工作期间靠二次喷射系统实施推力矢量控制和靠滚动控制喷管进行滚控。在第二级发动机关机后由姿态控制发动机进行控制。SS-25“白杨”沿用了栅格翼设计,但在后来的SS-27“白杨”M上没有再使用这一设计。在SS-20“先锋”中程导弹和SS-25“白杨”战略洲际导弹上使用栅格翼,可以说是该技术在导弹领域应用的巅峰。

民用航天栅格翼技术除了在导弹和炸弹上使用外,在民用航天领域也有着较为成熟的应用。苏联曾成功地将栅格翼用作“联盟”号飞船救生逃逸系统的稳定翼面。逃逸飞行器是一个无控飞行器,可在39千米高度下的大气层中应急启动。为保证逃逸飞行器的气动稳定性,设计人员为其设计了4块展开的栅格翼,其将逃逸飞行器气动压心后移,实现了稳定飞行。逃逸飞行器由逃逸塔、栅格翼、可分离头部整流罩、栅格翼展开机构等组成,其中栅格翼展开机构是保证逃逸飞行器静稳定性的特殊装置。

导弹栅格翼的结构原理

栅格翼是一种较少采用的气动面形式,一般用于为飞行器提供姿控力。其特殊的结构使其具备一般导弹弹翼不具有的能力。

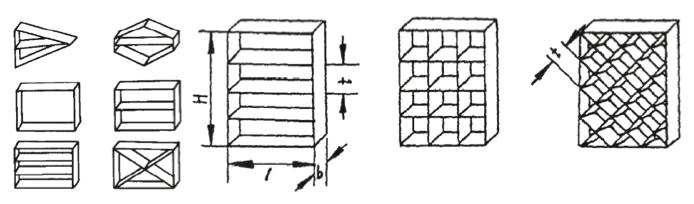

组成结构与普通的单翼不同,格栅翼是由众多的栅格壁镶嵌在边框内形成的多翼面弹翼。栅格壁在边框内可任意布局,但最基本的布局形式有两种:一种是框架式,一种是蜂窝式。蜂窝式又分为正置蜂窝式和斜置蜂窝式。目前得到最广泛应用的是斜置壁与边框成45度角的蜂窝式栅格翼。蜂窝式栅格翼作为飞行器和水上航行装置的升力面和控制面,可提高其升力特性,并且增加其稳定性和可控性,同时保证其在各飞行阶段具有足够的比强度、比刚度。

格栅翼的主要参数是翼展、翼弦、翼高和两相邻格栅对应点之间的距离。格栅翼提供的升力较大,在较大的攻角和马赫数范围内都有很好的升力特性,它的尺寸较小,重量轻,弦向尺寸小,展弦比大,压力中心的绝对移动量很小,铰链力矩很小,可采用较小的舵机。这些特点为各类导弹提供了有利条件。

工作原理在大气层中飞行的物体,转弯的方式大致有三种。首先是气动舵面,在迎面空气的冲刷下,根据舵面位置的不同,产生大小不一的力矩,控制飞行器转向。飞机和大多数导弹都要通过这种方式实现转向,这种方式的特点是:需要飞行器本身具有一定的速度。其次是燃气舵,燃气舵往往被安装在喷管附近,通过相应的偏转改变尾流的喷射方向,进而改变导弹姿态。由于燃气舵的工作环境过于恶劣,即使采用了抗烧蚀材料,也作用不了多长时间。还有,导弹动力段飞行结束,燃气舵就没有存在意义了,因此多用于刚刚发射或弹射出筒的导弹改变飞行姿态,如AIM-9X这样的大离轴角格斗弹。再有就是姿态控制喷口,在导弹前端,通过喷射工质改变导弹指向,比如“道尔”M1防空导弹。

栅格翼属于气动舵面的一种,相比于传统气动舵面,其相当于若干个叠加在一起的相同姿态的短翼共同作用。其最大的优点是在相同飞行速度下,栅格尾翼的气动控制效率要高于常规气动舵面,其阻力也大于常规气动舵面。导弹飞行速度越快,舵面与空气的相对速度就越快,作用在导弹上的力就越大,舵面的控制效率就越高。在低速状态下,栅格翼舵面效率高于常规气动舵面。

弹道导弹栅格翼技术的优势

栅格翼与普通平直板翼相比,其在技术上有诸多优势。

控制能力强将栅格尾翼用作导弹的全动舵面时,铰链轴一般放在二分之一弦长处。由于弦长短,压力中心距铰链轴很近,空气动力产生的铰链力矩是个小量,因而转向机构的功率很小,允许采用较轻和较小的作动系统,使尾翼的质量明显减小。其实不严格地说就是,格栅翼由于尺寸面积较小,其受到的空气动力(铰链力矩)较小,只要小功率的伺服机构就可以转动,所以将栅格翼用作控制面时,其转向机构所需的功率很小,这将导致传动和电源等装置的质量减小,而导弹尾部因为要布置火箭发动机的尾喷管,空间非常狭窄,这样就可将导弹的气动操纵面设在导弹的尾部。

机动性更好由于导弹的火箭发动机工作时间只有10秒左右,火箭发动机里的药柱燃烧完后,导弹的重心前移到前部,这样将气动操纵面设置在导弹尾部就可以为导弹提供更大的操纵力矩,提高导弹的机动性。通过模拟试验,科研人员发现,栅格尾翼的失速迎角可高达40度,大迎角飞行时气流分离减少,阻力降低,且超过失速迎角后升力的下降却比较缓慢,这无疑使导弹的机动能力大大提高。

占用空间小与平直翼相比,栅格翼展向尺寸小,可以紧贴主体折叠安装而不加大主体的外形尺寸。在很多情况下栅格翼可以在本身的空气动力力矩作用下自动打开,也可以强制打开。利用这一优点,可以将栅格翼设置在从军舰或潜艇发射的导弹上,或设置在飞机机舱内的导弹上。导弹发射前栅格翼处在折叠状态,在发射过程中自动展开并开始工作,这是传统平板翼做不到的。这样可使弹舱悬挂更多的导弹。例如,俄罗斯将使用栅格翼的R-77导弹装在米格-29、米格-31、苏-27、苏-35等战斗机上,可同时攻击4~6个机动过载为12g的空中目标。

结构强度佳栅格翼作为承力面,最大的优点是具有高的强度-质量比。栅格翼是一个较短的悬臂梁,结构高度较大,与展长的尺寸相当或大大超过了翼弦,而且栅格翼的最大气动载荷作用面与结构的最大刚度面重合,这大大增强了其受力强度。而单面翼最大气动载荷作用面与最小刚度面重合,所以在与单面翼承受相同载荷的条件下,栅格翼的质量可以大大减小,但刚度要比单翼好得多。栅格翼的重量是实心单翼的1/ 3~1/5,比空心截面的单翼轻一半以上。从结构上看,斜置蜂窝式栅格翼是一种重量更轻、刚度更好的薄壁桁架的结构形式。因为它具有斜交的栅格壁,所以能有效地承受空气动力载荷。在翼展和升力面面积相同的条件下,栅格翼的弯曲强度比单翼高得多。这也使其金属材料消耗少,适于批量生产。

气动效率高科研人员计算发现,在较高马赫数的超音速气流中,栅格尾翼内部各栅格壁间的波系干扰消失,升力特性基本上与平直翼型相等。在相同的外形尺寸下,栅格翼的升力面积比单面翼大得多,故升力也大得多。此外,栅格翼的重量效率比单翼高,因为栅格翼的受力组件都处在气流中,因而每个组件都起着承力面和空气动力面的双重作用,而单翼的受力组件布置在翼面内部,它们不产生空气动力。

可见,平板翼具有自身的一些局限性,如果射程远,速度高,飞行时间长,这种传统的尾翼布局就难以协调稳定性和强度问题,而栅格翼由于具有上述优点,能克服传统弹翼的局限性。不过,栅格尾翼阻力系数和雷达散射截面特性不如平板翼,因此在导弹设计中需要考虑。

朝鲜弹道导弹栅格翼应用原因

正是因为栅格翼这些优点,许多国家都加强了栅格翼的理论研究和试验研制。就目前来说,朝鲜似乎热衷于在弹道导弹设计中采用栅格翼,似乎“舞水端”和“北极星”都是采用了栅格尾翼设计才从一再失败扭转为成功。实际上这可能不是巧合,由于“舞水端”公路机动导弹和“北极星”潜射导弹的最初技术来源都是苏联的SS-N-6,因此两者的总体设计大部分相同,虽然“北极星”后来改为固体燃料发动机,但其气动布局和结构设计仍沿用了与“舞水端”相近的设计。发生在“舞水端”上的问题很可能也出现在“北极星”上,“舞水端”为增加射程而延长了燃料箱,导致其在燃料消耗后导弹质心偏离,而由于朝鲜工艺设计问题导致弹体自控系统无法通过矢量控制及时纠正,进而引发结构振荡,最终导致弹体解体爆炸,这与“北极星”类似。由于“北极星”使用固体燃料,燃料消耗比液体的“舞水端”要快很多,因此“北极星”出现问题往往比“舞水端”早。朝鲜设计人员为此在两者尾部加装了栅格尾翼,其可对冲燃料消耗造成的质心迁移和振荡问题,由于这类问题通常发生在大气层内,因此栅格尾翼的空气动力效果非常有效,对朝鲜弹道导弹克服技术障碍的确发挥了重要所用。

从苏联的经验来看,当年苏联在中远程弹道导弹上加装格栅尾翼,主要是由于当初没彻底掌握固体燃料发动机大直径柔性摆动喷管技术,才需要格栅尾翼辅助燃气舵共同进行第一级发动机的指令转向动作。在以后的“白杨”M设计中抛弃了这种设计,说明格栅尾翼在弹道导弹设计中只是初级技术阶段的替代技术,其直接影响就是由于增大了阻力,在一定程度上缩短了导弹最大射程。但对于“舞水端”和“北极星”导弹而言,射程对于主要打击目标都已不是问题,主要问题是导弹飞行的稳定性,因此在射程上有一些损失也是值得的。