80年代:作为人文启蒙的书法

——对话洪厚甜

2016-11-03王登科

文/王登科

80年代:作为人文启蒙的书法

——对话洪厚甜

文/王登科

洪厚甜,号净堂,1963年生于四川什邡。师从李良栋、蒲宏湘、张海、陈振濂、何应辉先生。现任中国书法家协会理事、楷书专业委员会委员,中国国家画院研究员,中国艺术研究院中国书法院研究员,中国书法家协会书法培训中心教授,中国民主同盟中央艺术研究院、中央美术院理事,四川省政协书画研究院专职副院长兼秘书长,四川省书法家协会副主席、正书专业委员会主任等职。作品荣获第五届、第七届全国书法篆刻展最高奖“全国奖”、四川省第二届“巴蜀文艺奖”一等奖、“翁同书法大奖”等。被授予“德艺双馨书法家”“四川省有突出贡献的优秀专家”“中国十大青年书法家”等称号,首届中国书坛兰亭雅集“兰亭七子”之一,入选中国书法家协会“三名工程”。

其实,和文学一样,当代书法艺术的近三十年历程,也正是当代社会文化思潮的缩影。对传统的理解、对历史的反思、对艺术的人文阐释,都可以在当代书法的创作中得以呈现。它如同客观的镜像,映现出时代,也映现出了这个时代的人心。

书法家洪厚甜的成长,恰恰适逢了这波澜壮阔的三十年。作为个案,它或许也能凸显出那一代人的艺术劳动和精神的丝缕。

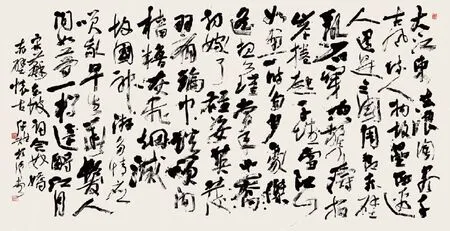

洪厚甜 苏东坡词《念奴娇》 214cm×400cm 纸本 2014年

王登科(《艺术品》期刊主编,以下简称王):厚甜兄与我当属同龄人。这么多年,在当代书法家的群体里,我非常关注厚甜兄。厚甜兄是在四川巴蜀这块土地上成长起来的优秀书法家,从在书坛上崭露头角那天起,我就开始关注。近三十年,厚甜兄凭借个人的影响,囊括了中国书协及其他大大小小的所有奖项,这是非常难得的事情。此外,厚甜兄为事执着、为人谦和,为书法教学做出了很多贡献。

洪厚甜(以下简称洪):我们第一次见面是在青岛美学史学论坛上,之前大家都比较了解,然后又举办陈振濂老师的书法培训班,当时我们都在场。如今一晃20多年。我是从1980年开始拜师学艺,以前自己写的不算。因此,我们这一代都是在1980年前后开始学书法的,真正是改革开放以后成长起来的第一代书家。

王:没错,50后、60后属于这一代书家。改革开放以后在思想上迎来“人文启蒙”,文学有“伤痕文学”,诗歌有“朦胧派”,书法也是在这样的文化思潮中发展起来的。

洪:书法上有几件非常重要的影响我们的事件,首先《书法报》的创刊是非常重要的。此外,河南书法开始函授,一开始好像是15块钱一年,我们是第一辈开始交函授费的。

王:我也参加过函授,不过是天津茂林书法学院函授。

洪:那时候全国三个函授,其中一个在无锡。

王:无锡艺专。

洪:我前后也参加过三个书法函授,河南书法函授、上海静安区小报《采风》书法函授,对我帮助相当大。还有一个是北京齐白石研究会的篆刻函授。河南书法函授最初的指导老师是索宏源,可惜已经去世了,也是《墨海弄潮》里边最年轻的,31岁。他是我最初的指导老师,我们感情很好。

王:他是最年轻的。

洪:在四川学习书法,我的启蒙老师是成都的李良栋、蒲宏湘两位老师,他们都是齐白石的再传弟子。李良栋,是罗祥止的学生,罗祥止是齐白石非常器重的篆刻学生。罗祥止有一《印谱》,齐白石给他写序示范的过程中刻成三百方印。罗祥止亦是曾默躬的学生,齐白石称赞曾默躬是民间水平比较高的艺术家。我的启蒙老师是齐白石的再传弟子,所以我在他那里学习书法篆刻有感受,我才去报北京的齐白石篆刻研究会。最初我是书法篆刻一起学,20世纪90年代初我把篆刻放下,全力以赴钻研书法。蒲宏湘是余中英的学生,是四川楷书大家。

王:所以那时候对书法学习完全是出于热爱,不夹杂一点利益观念。

洪:我们这一辈的幸运在哪里?就是对整个文化而言,从20世纪60年代“文革”开始到改革开放这段时期处于文化断层的状态,这个断层是全面断裂:启蒙教育、中级教育、高级教育彻底的断代,十年没有高考,一朝来高考,全国为之沸腾。实际上这个时候,文化处于喷发期,压抑愈久,人们对文化的渴求愈强烈。当时我们见书便买,为了买一本书甚至通宵排队,这在当时都是很正常的。那个时候我的起点真的很低的。高中差半年毕业,后来直接到餐厅当了厨师,我是在当厨师的时候开始学书法的。父母都未读过书,家里孩子都是学武术出身,没有一个从文的,我8岁就开始学武术。

这一时期还有一件重要的事,过去书法作为写字衍生的附属品存在,这个时候开始演变为以艺术追求为目的的书法,开始走向自律。我们跟老一辈先生学习也要学写字,先写字后书法,我是从《多宝塔碑》开始学的,一写便是四年半。河南书法对我影响非常深,他们第一次临帖比赛,我是一等奖。河南书法学院举办的几次比赛,我都是一等奖。从我们这一代开始陆陆续续有了全国展、中青展、全国青少年大赛等诸多比赛展览。1980年我开始学习书法,我参加的第一次展览是四川省省展,这是1984年在广岛组织的一个交流展,后期回展到成都,之后又移至湖北做交流展。这样,一件作品参加三个大展。那一时期正值书法热,我们正好赶上这样的大潮。

王:我们这一代书家非常幸运,老辈书家还没有故去,每一个省里面都会有一些大师级的先生,像一面旗帜一样指引那些书法青少年。

洪:对我们来说有几点非常重要,今天我们回顾这一代的历程都不要忘记,这个时期在这个结点上有这样一批人,在这个时候开始成长。我们现在回望这30年,一个书法家没有30年的积淀还称得上是书法家吗?那纯粹是写字而已。

王:我们这一代学书法的,我们体会的艰辛,也包括快乐,是80后和90后无法体会的。

洪:我当时在餐厅当厨师,每月有十天要值班,在餐厅里面睡。餐厅里的老鼠就在脚下乱窜,我一个人趴在八仙饭桌上写字。我家里空间非常窄,晚上睡觉便把床上的书搬到桌子上,白天写字就把桌子上的书搬到床上。我就在这样狭小的空间里写字,一写就是好几年。30年前从什邡到成都4个小时,那时我半年去一次成都,在老师家里住一宿。当时老师家里都有小孩,我真的很感动。我就是在这种情况下学习书法,走到今天。现在认真想想,一个优秀的艺术家是由三个因素构成的:

第一,丰富的人生阅历,如果没有几十年的体验,人生没有这个积淀,你的艺术还能称之为艺术吗?

王:这两天微信朋友圈都在转发路遥、陈忠实这一代文学家的信息。书法家如此,文学家亦如此,正如厚甜兄讲得这样,生活常常面临煎熬和苦难,越苦难的时候艺术越能作为精神的指引,让你产生希望。刚才听你讲述在那么艰难的环境下,没有纸、没有墨,还能保有一种信念,信念是很微妙的。

洪:这是我想说的第二点,我们刚才讲人生阅历,可是光有长度还不行,还应具备文化的积淀。在丰富的人生阅历里面,一定要将所想所悟上升至文化的高度,唯有上升到文化层面才有价值。

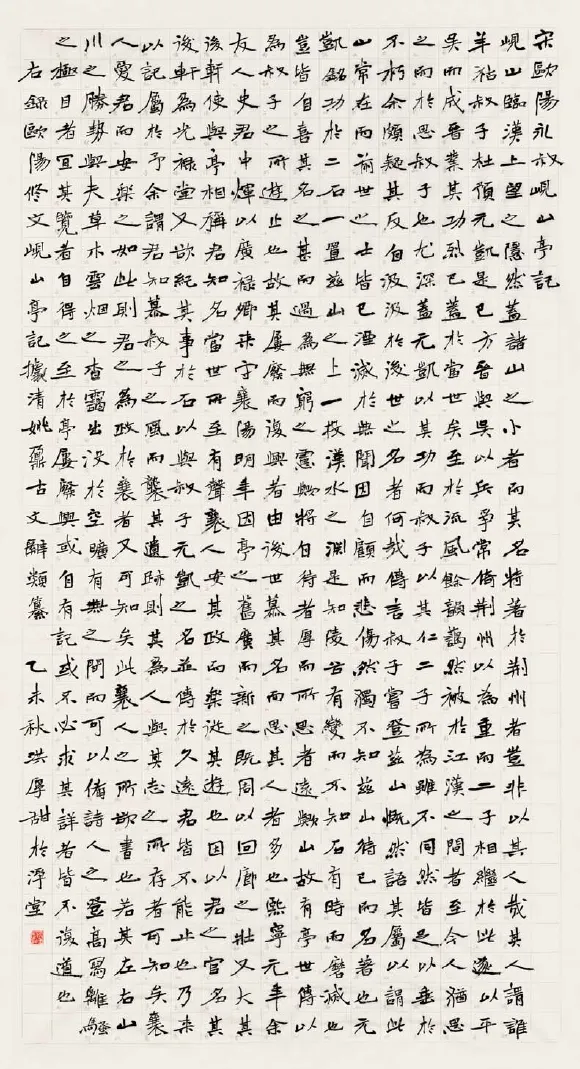

洪厚甜 欧阳修《砚山亭记》 179cm×97cm 纸本 2015年

第三,对于一个书法家最重要的莫过于精湛的技艺。书法离开技艺便不能成为书法。一流的技艺好比一面高清晰的镜子,所有的学问、学养都要靠它照出来,由它来记录。人长得再美,可是镜子是一个哈哈镜,也无补于事。技艺要能够承载、反映、记录艺术家生命最重要的信号。现在很多人存在误区,认为书法家一定要写诗,一定要有文才,一定要怎样怎样。智永和尚是不是书法家?我们没有看过智永的诗,没有读过智永的文,没有看过他的学术著作,也没有了解过他在佛学上的见解,如今仅存他的《千字文》,可是谁敢怀疑他的大师身份?《千字文》的撰文作者也不是智永,可是谁能够怀疑智永的大师身份?当今中国书坛谁能做到像他那样?再往上回溯五百年,又有谁做到了?真正的文化修养是对文化精神的领会和浸润,在书法首先反映在笔墨之中。

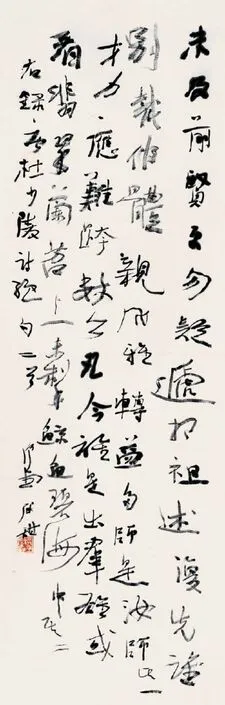

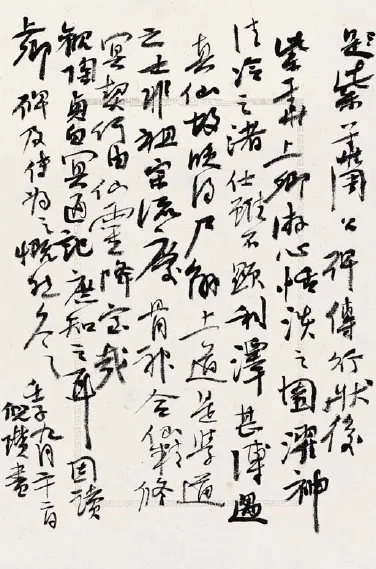

洪厚甜 元载良诗一首 35cm×70cm 纸本 2014年

我们在书法界摸爬滚打这么多年,真正的古今分水岭在宋元,以米芾、苏东坡、林逋为主导。故宫博物院千年书法大展的时候,展出林逋的卷子,苏东坡、米芾都在后面题跋了,林逋那些书卷的境界太高了。

王:正如厚甜兄所讲,尤其是当下,楷书愈来愈讲求技艺的重要性,我现在觉得这点非常重要,没有技艺真的是空谈。

洪:前不久微信发了我的一篇《没有技术不要谈风格》的讲稿。书法家是在积累技艺的同时积累人生、积累文化。

王:有一个误区,文人画最开始是由文人兴起,但是文人画历经一段时间的发展,最后有了技艺,从开始不健全到后期日臻完善。书法也一样,有人把文人书法也看作文人画,其实这是个悖论。

洪:当时这一帮优秀文人书法相当了得。

王:他们的手艺、技术就是书法,有了这个以后再入门就没有问题。

洪:没有董其昌的书法何来董其昌的绘画?董其昌终其一生都在谈论书法,有很多题跋,流至美国大都会艺术博物馆的东西有几件是没有董其昌题跋的?故宫博物院里修复的作品有几件是没有董其昌题跋的?他留给我们的精神层面的东西,不是一般人能衡量的。

我觉得我们生活在一个好的时代下。改革开放以来,文物出版社出版一系列字帖,还有上海的《艺苑掇英》。上海《书法》杂志后面全文刊登字帖,我第一次看《兰亭序》便是通过《书法》杂志。当时从我单位的一个朋友手中借回去,我还专门写过一篇文章,把关于《兰亭序》的学习经验写了一下。还有一个是辽宁的“九畹”。当时出版的书封面是红色的,我们都翻烂了,那时候对书本字帖如饥似渴。1980年我开始学习书法,1983年调到商业局工作。

王:调动跟书法有关系吗?

洪:我当时是写小楷,商业局领导一看,小伙子现在还坚持写毛笔小楷,便立马找我到局里帮忙。后来发现我的文章也可以,遂直接调至政工科工作。在政工科的好处在于,那里有包括《新民晚报》在内的一些报纸,我就把所有的关于书法篆刻的页面都剪下临摹学习。

洪厚甜 节录《杜少陵诗二首》 97cm×45cm 纸本 2015年

王:对,这是那个时代的面貌。刚改革开放,所有的人精神状态积极向上,整个社会都呈现这种气象。

洪:我的幸运就在于,我一开始学习是有老师的。当时是按照李老师、蒲老师指导的,老师家里的印谱、字帖都借给我。1980年到1990年,我开始跟随陈振濂老师学习,陈振濂老师是书法学科建设第一人。当时上海书画出版社出版一本大学书法教程,是陈振濂老师在日本做的。我的整个学习都是结合他的书进行,一个单元一个单元地进行。我便是这样系统地学习书法教育学、书法美学,并且每年跟他一起从事教学、教育活动,这段经历真正奠定了我现在的基础。

王:所以陈振濂老师是整个那一代青年书法爱好者的精神教父。他仅比我们长五六岁,却能精准得把握一个时代中很重要的东西。

洪:他致力于学科建设,把书法做成一门真正的学问。我们成长的幸运之处就在于此,在完成基础技术积累的同时,伴随着中国书法高等教育专业学科化建设的进程同步成长,我们跟上了。

王:厚甜兄在过去的30年完全是靠着自己的学习,恰如其分的在不同的阶段有一个好的老师来指引,一点点走到今天的。你写碑是从哪开始?

洪:我写书法从唐楷入手,因为唐楷写起来相对容易。后来在河南书法函授院张海老师教我隶书和《龙门二十品》,我从这些开始写碑。我参加中青展的第一件作品就是写的《龙门二十品》。我还有一个结点,就是在我技术的完善上,跟随陈振濂老师完成专业学科意识的构建之后,1996年开始在何应辉老师的工作室学习,一待便是十年,而且他给我开设的教学内容不同于别人。我们十来个同学,他们每周到他的工作室上一次课,我是每个月到他家里单独上一次课,我不跟班学,他出差就带着我,我在专业方面跟他学习。当时他问我,“厚甜你跟着我想学什么?”我说,“何老师,我想学两个东西,一个是汉碑,一个是‘二王’的书法”,他很高兴。因为秦汉是质,“二王”的书法需要非常细腻的技巧技术,一定要质朴的东西、富有格局的东西,这是技术的问题。

王:你在篆书方面也下过功夫,不过很少看到你的篆书作品。

洪:我从来不用篆书写作品,但是我花大量的精力写。我在全国各地参与书法教学,我的努力只为一件事情:用最简单的办法让广大的书法业余爱好者获得专业的意识和技能。我从事教学的目的,就是做这件事。作为书法的实践者,我们正好可以借鉴陈振濂先生的这一套,以陈振濂老师的思想作为我们的思想并践行这个思想。

王:我印象最深的还是厚甜兄对魏碑的把握,经历了从唐楷到汉隶到魏碑的一个学习过程,其实这是系统的过程。

洪:四川的书法以灵气、灵动见长,以奇绝见长,但是我选的不是走奇,而是正。就是把这种灵气建立在一种比较纯粹的技术体系之后,让它作为一个潜在的支撑。四川的书法能够走到今天,肯定是具备了这个领域内比较优秀的一种素质,才能够三十几年后依然还在。

幸运的是,我的几位老师在楷书上造诣都很高,蒲宏湘老师真正的成就是在魏碑,也是正体书。何应辉老师真正的成就在隶书,张海老师的成就也在隶书。他们在相应领域都做了很重要的探索。实际上我通过学习发现,四川的正体书有很多闪光点可供挖掘,但是还未凝聚成一个具体的成果。这一点如果我们丢了会很可惜。

我们从唐以后来看,楷书是真正有发展机遇和突破的希望的。唐代是北魏以后楷书最辉煌的朝代。明人善写小楷,文徵明、王宠、祝枝山都写小楷,没有一个善写大楷的。清代只有一位代表书家何绍基,何绍基的中楷属于带有碑味的一类书风,无疑他的书法达到一个相当的高度,但是太少了。除了何绍基,清代再无善写楷书的书家。民国的于右任,是以草书走入历史。

王:这么多年,你的作品流露出一种内在克制的情绪,所以你和一般的四川书家相比走出了截然不同的一条路。

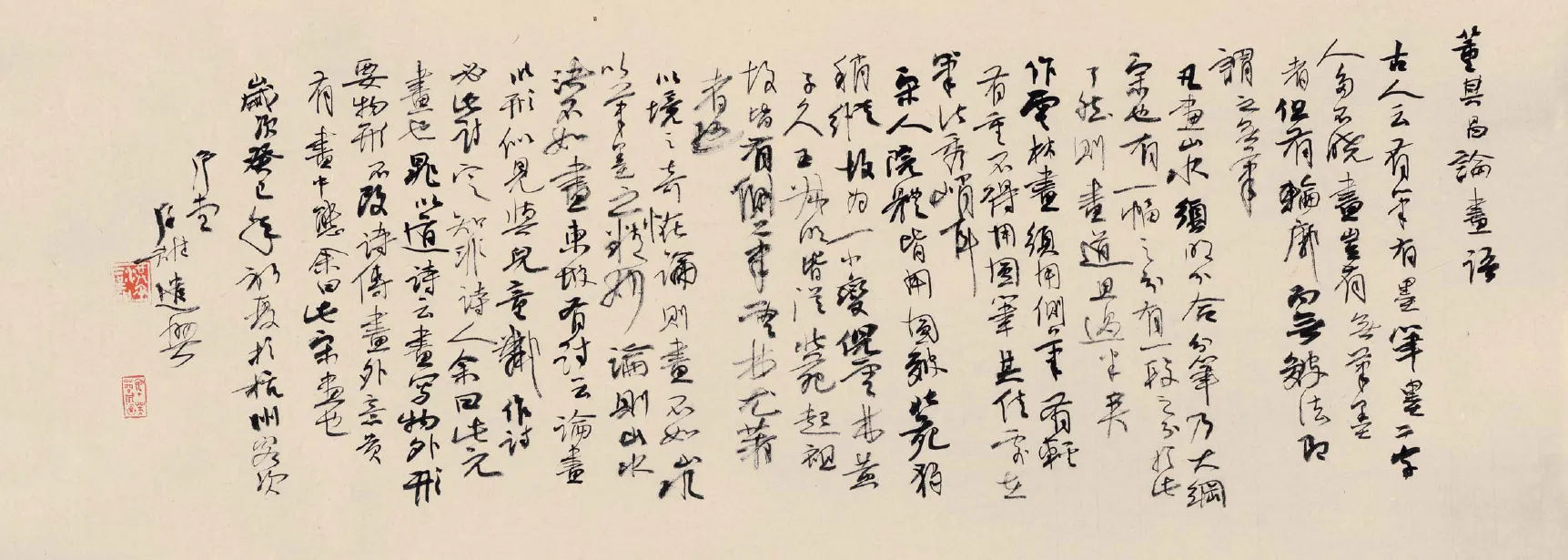

洪厚甜 董其昌论画语 30.5cm×88cm 纸本 2013年

洪:1996年跟随何应辉老师学习期间,也同时跟着陈振濂老师在做。1997年底、1998年初,在四川大学读了五年书,主攻汉语言文学,从专科、本科到研究生课程全部补齐。然后在四川大学黄德昌老师的私人工作室中,我又学了五年的经史。中国历代典籍书,从《周易》《孙子兵法》《道德经》《佛学》一个一个学,又是五年。

我为什么选择楷书这个点?第一,唐以来楷书的发展呈现低沉的状态,不是没有突破的可能,而是我们没有找到突破的点。我要看到北魏和唐代的局限,才看到了我们自己的希望。局限在哪里?北魏不知道唐,北魏结束六十年之后才有唐,唐也不知道一个完整的北魏书法。

王:那个时候石头尚未被开采。

洪:大量的埋在地下,因为墓志是北魏时期书法最大的一个板块,他们肯定没有大量的看过,最经典的墓志都在地下。

第二,古代大书家对民间不太关注。那时文人士大夫真正感兴趣的是碑板。对于民间碑刻,他们不会关注。他们不知道有甲骨文,也没有看过汉简,真正的汉遗留于地下的东西他们都没有看过,因为大量的汉碑是明中期以后逐渐出土的。他们关注的是王羲之的正统的书法。在五代只学帖不学碑,宋代也是,这种情况持续到清代。现在的优势在于,我们的书法史是通过学术梳理过的,不光是一块碑,与这块碑相关联的全部学术资料均梳理得非常清晰。为什么在教学的过程中我说学楷书一定要从唐代开始,而不从北魏开始呢?不是说北魏不可学,而是我们不清楚北魏的师承关系,也就是说它的主旨是分散的。这其中的学术关联我们不清楚。

我知道褚遂良早年写了什么,中年写了什么,晚年写了什么,颜真卿早、中、晚期写了什么,就是他们书风的变化,内在的联系非常清晰。把唐代的关联搞清楚,以这个为学术基础,才看得出北魏楷书方面的学术关联。从唐代回顾楷书的发展,隋是绕不开的一个朝代。因为隋就是从魏晋过来的,具有承前启后的作用。

第三,篆隶书的学习对楷书学习的贡献价值,这是非常重要的。很多人说楷书是其他书体的基础,我向来反对这种说法,因为它是所有书体里面最复杂的,技术难度最高的书体。篆隶书解决的是书法本身的质的问题,行草书解决的是一个点画变成有机体,或从有机体中断开的问题,靠行草书的技术体系完成。楷书是两个技术体系的叠加。唯有两个体系都吃透,才有话语权来谈楷书,为什么当今中国没有优秀的楷书,因为写楷书的不写篆隶。

王:大家都把楷书作为文字的一种书体来写,岂不知楷书这样一种书体形式,它借鉴了很多行草书的东西,照样可以抒情。我们名其为楷书,但是它已经具备了其他书体所有的东西。

洪:我们这一代的楷书肯定不是行书,肯定不是隶书,但是这里都有,融汇了。

王:我觉得这个很微妙。所以对汉隶的理解即是对点画的推敲,包括用笔的质感、训练,最后综合在楷法里面,可以把细节做一下。

洪:楷书方面我所做的努力,都是为了最后能够推动楷书前进一步,才能把我们这一代人在专业领域中的全部智慧融入进来。可能没有太多书法家像我这样在这么长的时段里以实现个人楷书的全面积累为目标,完成所谓的实践的。我的目标非常明确,我从史的角度选择了它,又从现代学科的视野来确定如何科学得构架,包括专业的,包括文化的,包括人生的这一类的铺垫。

王:厚甜兄最初善写楷书,后又旁及其它书体,这种理念对我们当下书坛颇具启示意义。一位优秀的书家应该能融会贯通各种书体,就像一名画家,仅仅能画侍女而不会画草虫,这便不能算是优秀的画家,它是为了分科,只是一种知识分类的需要。

洪:我常开玩笑说,我们是一个现代化的发电厂,我们要不断的以科研为项目,把我们的功率做到最大。我们的电不是发来自己用的,要输送给社会,这个电要对社会的发展起推动作用。我可能不是最后冲上上甘岭主峰插旗帜的,但是一定要用我们的肩膀扛起下一代人,下一代人是站在我们的肩膀上冲上去的。实际上我们在完成一个碑学的延伸任务,清代碑学以来的一个延伸,我十年前就这样。

王:厚甜兄我们聊聊读书,现在大家每天都浏览微信朋友圈,你的社会兼职又特别多,现在还有时间看书吗?

洪:我出门随时都在包里放一本书,看书是最重要的,对一些书反复研读。专业方面有几本书,刘熙载《艺概》、孙过庭《书谱》,读了这么多年,常读常新。还有项穆《书法雅言》,项穆是项家的后人,是大收藏家,他看的东西太多了,他有发言权。

王:而且项穆的《书法雅言》是将书法与人文放在一起来讲,这是最标准的儒家书法的教程。

洪:我广泛地关注当今经济、政治的动态,反对闭门读书。成为这个时代的艺术家,首先要成为这个时代的人。没有使用过手机,没有玩过微信,没有看过电影,你说你是这一代的人吗?你没有把自己融入这个时代,结果必然游离于时代之外。

洪厚甜 倪瓒题紫华周公碑传行状后 15cm×10cm 纸本 2013年

责编/杨薇