高校课间“三走”活动探略

——以山西大同大学为例

2016-11-03杨娜周永军

杨娜,周永军

(山西大同大学历史与旅游文化学院;山西大同大学文学院,山西大同037009)

高校课间“三走”活动探略

——以山西大同大学为例

杨娜,周永军

(山西大同大学历史与旅游文化学院;山西大同大学文学院,山西大同037009)

借助课间平台,让大学生“走下网络、走出宿舍、走向操场”,以有益于身心健康的新颖活动改善课间休息效率,缓解学习压力,确实具有一定的合理性。在实地调研分析的基础上,就高校课间开展“三走”活动的可行性及如何组织引导、设计策划活动方面,提出了一套操作性较强的计划方案。以期引领校园文化新时尚、增益学生生活新情趣。

大学生;课间;三走活动;课外体育锻炼

“三走”,即“走出宿舍,走下网络,走向操场”主题群众性课外体育锻炼活动(以下简称“三走”活动”),是2014年1月14日由团中央倡议的一项具有特色的校园文化活动。首倡之初,各地高校响应如潮。一时间,走向户外、呼吸新鲜空气、积极参与课外体育锻炼,成为大学生的一种时尚活动,“三走”活动也曾一度成为许多高校一道亮丽的人文景观。但在欣喜之余,尚有缺陷。由于种种原因,“三走”活动的普及情况并不理想,真正参与率不足50%。为此,本文拟通过实地调研分析,就如何持续有效地在高校课间推广“三走”活动做一建言,以期发挥抛砖引玉作用。

一、高校课间活动现状分析

就学校而言,课间时间主要用来休息、放松、换脑,缓解课堂上的紧张集中状态,以利于持续学习。最好的缓解放松莫过于学习环境和思维状态的置换,而组织引导学生进行课间“三走”活动则不失为一种很好的选择。本着这一目的,我们以山西大同大学为基础,结合网络查阅、校际信息交流,对高校大学生课间活动进行调研分析。

在调研中,我们选取了山西大同大学文学院、医学院、生科学院和历史与旅游文化四个学院800名学生,就其对“三走活动”的认知率、最喜欢“三走活动”的类别、以及课间活动内容和形式等进行了问卷调查。最终收回有效问卷792份,其中男生436人,占55.1%;女生356人,占44.9%。

课间活动内容的调研,结果显示,学生在课间用手机刷新闻、微博、朋友圈等占64.1%;与同学聊天占13.8%;读书学习占10.6%;到团委、学生会或社团组织去工作的占2.7%;与老师进行交流的占1.5%;打瞌睡占0.6%;其他占4.3%;而到室外去做短暂的体育活动的仅占2.4%,共计19人。由此看出:学生把课间时间大都用于刷新闻、微博、朋友圈和聊天上,参加体育锻炼的凤毛麟角。

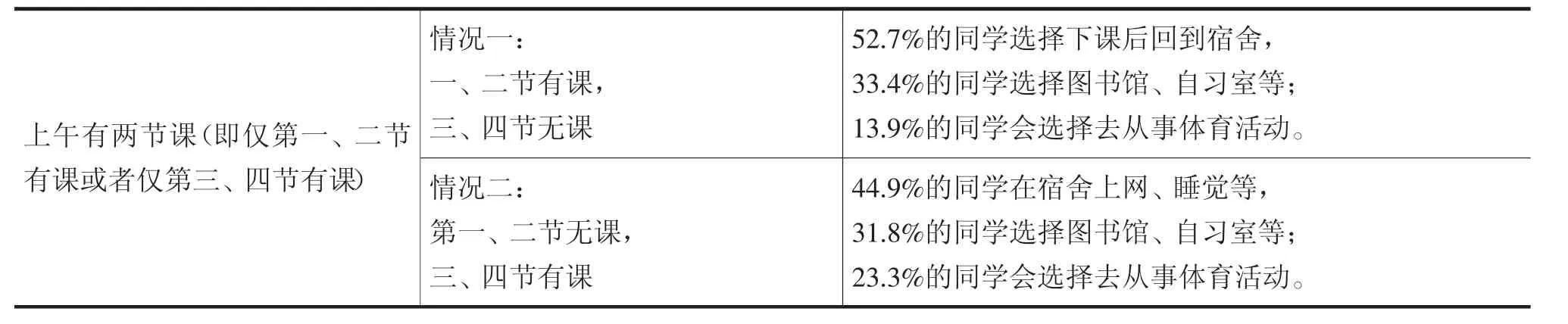

另外,我们还对有空堂的课间(仅取上午时段)活动情况进行了调查统计,就课间参加室外体育活动的情况,我们还专门对参与课间活动的19名大学生进行进一步的调查后发现:每周参与1天课间体育活动的有3人,参与2天的有4人,参与3天的11人,参与4天的1人,参与5天的为0。如下表:

从调研结果可知,学生们多数在课间时间自由进行各自感兴趣的事项,有较强的参与活动愿望,也有参加室外体能活动的意向;大部分活动局限于室内,很多活动不利于身心健康,未能有效利用课间休息真正达到缓解放松的目的。以此可见,课间对于“走出宿舍、走下网络、走向操场”来讲,既是一个薄弱的环节,又是一个可以把握的较佳时机。

情况一:一、二节有课,上午有两节课(即仅第一、二节有课或者仅第三、四节有课)三、四节无课情况二:第一、二节无课,三、四节有课52.7%的同学选择下课后回到宿舍,33.4%的同学选择图书馆、自习室等;13.9%的同学会选择去从事体育活动。44.9%的同学在宿舍上网、睡觉等,31.8%的同学选择图书馆、自习室等;23.3%的同学会选择去从事体育活动。

二、课间开展“三走”活动的可行性

三走“活动”的目的在于,让学生从室内走向室外,由脑力活动转向体力活动,以有益于身心健康的活动缓解紧张的学习压力。就高校教学的特殊情况而言,有效地利用课间时间开展三走“活动”不仅是非常必要的,而且也是完全可行的。

首先是时间上的可行性。就现今各高校的课程安排而言,每个班级的上课时间不统一,有的是每日两个课时,也有的班级是每日八课时,甚至更多。这样就使得大家的课间时间不一致,当课少或课程不集中,课间时间就相对增长,因而可利用课前或是课间的10-30分钟的时间来组织大家参加户外活动,这样也能够改善学生上课迟到及出勤率低的问题,在课前进行适当的体育活动,可以令学生们的头脑保持清醒的状态,能够在课堂上更好地集中注意力。

其次是学生自身活动的需求和意向。调查情况显示,学生对于课间的态度比较“暧昧”,86%的同学已经认识到了课间时间利用率较低这一问题。但是10分钟“不长不短”,想利用这段时间读书预习,稍显紧张;若是白白浪费,又心有不舍。另外,课后或课前从事运动,有利于劳逸结合,调整上课状态。大家很想利用这一时间,从事一些课外体育活动,可是又面临诸多问题。比如运动器材不足、场地不足、缺少组织等等,导致课间时间只能在教室中使用手机上网或者聊天。通过调查得知:95%的同学表示,若是学院或班级利用这段时间组织开展一些课外体育活动,将会积极参加;只有5%的同学表示不会参加。由此看出,绝大多数的同学与课间“三走”是有共鸣的,学生们完全可以认可、接受。

第三是组织管理上的需要和方便。目前我国的高校管理模式,大学生的课余时间安排较为自由,除体育课时间之外,一般很少集中或组织参与率较高的体育活动。然而,在课间推进“三走”活动恰恰解决了这一难题,课前与课后正是学生们最为集中的时间段,课间“三走”活动更容易集中学生,具有管理方面的优势。如此,既加强了对学生的组织管理,又达到了开展活动的目的,可谓相得益彰。

第四是课间状况的可利用性。就调研情况来看,各个学院目前在此时间段均未有计划、有目的地组织学生开展任何活动。查阅交流资料也显示,大部分高校在课间也未有组织学生开展各种课外体育活动的先例。所以,有效地利用这段时间,组织学生开展“三走”活动,也是切实可行的。

所以,本着有效利用课间时间,改善课间环境氛围,提高课间休息质量,切实做到劳逸结合的目的,就应该有效地利用课间这一平台,开展“三走”活动,使广大学生自觉参与到户外运动中来。

三、推进课间三走“活动”策略

从现阶段的实际情况来看,要想使课间“三走”活动普及化、常态化,切实收到良好的效果,关键在于能否有计划、有目的地进行组织引导、设计策划。在此方面,我们提出如下建议:

(一)建设班级精品活动在教育管理工作中,我们可以发现,每个宿舍有自己的特点,每个学生组织有自己的特点,每个班级也有自己的特点。这种特点是在每个班级的组成与集体活动中形成的,又反映在班级的每个个体成员之间。要想让课间“三走”活动深入开展,就必须要结合每个班级自身的情况,量体裁衣,这样才能形成长期效应。“班级精品活动”的建设,就是指在课间,打造一些特点鲜明,内容新颖的班级精品活动,并重点扶持,形成带头效应。以历史与旅游文化学院12级历史二班为例,该班男生17人,且大多数为足球爱好者;女生24人,且大多为羽毛球爱好者。课间“三走”活动就可以以此为契机,男生踢小球,或以宿舍为组、或自由分组,结伴成为4支队伍,两两对抗;女生喜欢羽毛球,则开展形式可以更为多样,这样会形成12级历史二班的特色,班级同学因为爱好所趋,容易坚持,乐于参与。也可以在课间组织10分钟的小型且低强度对抗赛,培养同学们的竞争意识,增加乐趣。争取形成“班班有特色,班班有精彩”的百花齐放格局。

(二)推动“以面带点”工程以面带点,即以多数带动个别,是针对部分存在抗拒心理、甚至拒绝参加课间“三走”活动的学生,需要发挥以面带点的作用。

课间“三走”活动推进的形式,一定是集体活动。除体育相关专业的同学外,每个班级都会有个别同学对体育有抵触心里,例如肥胖、运动能力差、性格内向或者较懒惰者等。如果采取强制手段,让这些同学参与课间“三走”活动,不仅不能达到预期效果,甚至有可能适得其反,使“三走”活动在学生中丧失威信,造成恶性后果,影响活动的下一步开展。

针对少数同学不喜欢运动的问题,笔者认为“以面带点”工程是最好的解决办法。每个同学都生活在班集体这个大环境之中,其行为习惯与爱好也会受班集体或周围同学的影响。“以面带点”就是抓住人的社会性特征,让课外运动的大环境带动个别同学的积极性,勾起他们对体育活动的热情。也可以适当实行鼓励措施,比如,对全员参与“三走”活动的宿舍或小组定期进行表彰,并推荐参加全国百炼之星的评选等等。通过集体荣誉感来感召同学们,以此真正达到广泛参与的目的。

(三)丰富趣味活动内容提及课间活动,很多人的第一反应不过是跳绳、踢毽子、转呼啦圈等活动。这些活动虽然有其一定的趣味性,但是对于大学生而言,吸引力相对较低。而且想让同学们长期坚持一项运动,难免会有倦腻之感,长此以往,不易坚持。要想让课间“三走”活动形成长效机制,让同学们养成热爱体育运动的良好习惯,必须要保持一种“新鲜感”。笔者认为,这种新鲜感的保持,需要不断丰富趣味活动的内容,做到“天天有花样,周周新内容,月月换方法”。“新鲜感”的保持也许要增加活动本身的趣味性,传统的跳绳、踢毽子、呼啦圈等已经不能满足当代大学生的兴趣要求,必须要加入一些新元素,比如“无敌风火轮”、“齐眉棍”、“驿站传书”、“盲人方阵”、“坐地起立”等等。这样就能保持课间“三走”活动对同学们的吸引力,逐渐培养起踊跃参加的自觉性。

(四)有效利用新媒体课间“三走”活动的开展,不仅仅要注重活动本身,也应该着眼于宣传工作。“三走”活动的“第一走”便是“走下网络”,因为同学们上网时间过长既影响身体健康,也会挤压体育活动的时间。对此,我们应充分利用网络来扩大课间“三走”活动的影响力。其一,利用微信、微博、QQ群等公众平台进行宣传,鼓励更多的学生参与到课间“三走”活动中,活动结束后,对举办的活动进行总结、分析。相较于微信来说,微博更加实时、准确,能够随时向学生提供最新的课间活动,还可以利用微博的评论功能向学生征集趣味活动,促进活动的不断更新;各班建立QQ群(微信群),各班主任或班委在得到课间“三走”活动的通知后,及时向本班学生传达。其二,二维码签到。在活动场地设立“二维码签到处”,方便参与活动的同学扫码签到。二维码在多个领域都有很大的作用,同样也可以把它利用在签到上,并对每个同学的签到次数进行统计,了解学生参加课间“三走”活动的情况,可以对签到率高的同学进行奖励,激起其他同学参与活动的欲望。其三,展示运动成果。鼓励学生将运动过程记录下来,发到朋友圈或微博中,当点赞数达到一定数量时对其进行奖励,激发学生参与活动的积极性;可以举办“爱青春,爱运动”主题照片展,收集学生拍下的精彩瞬间,向大家展示运动成果,由大家评选出最能体现大学生青春活力、最能代表课间“三走”活动的照片,进行展示。其四,创建专项APP。这一点虽有难度,但也不是没有实现的可能性,这款APP的设计理念类似于闹钟,只是控制的终端在团委、学生会手中,当学校组织进行、课间“三走”活动时,学生手机中的APP软件便会给出提醒,并将活动内容显示出来,让学生提前了解活动详情。APP的设计能够弥补微信、微博消息被淹没的弊端,让学生随时获取“课间三走”活动的实时情况。

(五)倡导班级总动员课间“三走”活动的本质可以概括为三个词语,即“全员性”、“长期性”、“健康性”。课间“三走”活动的着眼点不在于培养高水平的运动健将,而在于全体同学的广泛参与。不是高强度水平、高技术含量的训练,而是面向普通同学的大众性体育活动。“不落下每一位同学”是最终目标。“全班总动员”不仅仅是对活动宗旨的一种积极倡导,也是检验课间“三走”活动成功与否的重要标杆。必须要让每个班级形成党员、团干、学干冲锋在前,运动健将带头的机制,加之“以面带点”与丰富趣味活动内容的办法,争取做到“班级总动员”。并且定期对活动开展较好、参与人数较多的班级体进行评比表彰;周期性地开展“团学干部交流会”,互相交流、介绍经验、解决问题;集中对消极参与课外体育活动的同学进行思想教育等等。力求做到全员参与。

(六)实时反馈、轻松应对课间“三走”活动是一项长远大计,必须要一以贯之地坚持下去。但是在活动开展的过程中,必然会出现各种各样的问题,需要不断改进。只有对活动进行详细记录,适时反馈信息,认真分析研究,及时修正完善。在活动过程中需要做到及时记录。要求开展活动的班级专门建立《班级课间“三走”活动日志》;多渠道反馈。在开展课间“三走”活动的同学中,定期派驻学生会同学进行观察。细心收集班级干部的意见与经验。同时周期性地深入到学生中间,走访调研,听取学生的切身感受。多渠道反馈,争取获得最详实可靠的信息,以便采取应对措施。在获得实时反馈之后,各方组织者应经常召开座谈会、研讨会,分析问题,轻松应对,以找到最佳的解决方案。

总之,课间“三走”活动在将学生“从网上拉下来、从室内引出去”的同时,既加强了对大学生的教育管理,又收到劳逸结合、有益身心健康的良好效果,更能够拉近同学之间的距离,营造出热爱集体、增进友爱、阳光健康、朝气蓬勃校园氛围。就校园文化建设而言,开创了一个新阵地,引领了一种新风尚。

[1]江志鸿.对浙江省大学生课外体育活动现状的研究[J].北京体育大学学报,2007(04):534-536.

[2]杨德军.高校大学生体育运动现状调查及对策研究[J].中国成人教育,2003(12):89-90.

[3]李丰荣.运动因子对大学生有氧体适能的影响[J].巢湖学院学报,2007(03):104-107.

[4]王宽.普通高校大学生参与课外体育锻炼的感受探析[J].科技信息,2009(01):11-12.

[5]杨运涛,安民.高校学生体质健康的影响囚素及其对策研究[J].江苏经贸职业技术学院学报,2010.1(87):47-48.

The Study of Carrying Out”Outdoor Exercise”at Recess in Colleges and Universities——Taking Shanxi Datong University as an Example

YANG Na,ZHOU Yong-jun

(1.School of History and Tourist Culture,Shanxi Datong University,Datong Shanxi,037009;2.School of Chinese Literature,Shanxi Datong University,Datong Shanxi,037009)

By the aid of the recess time,students are bound to”go down the network,go out of the dormitory and go to the playground”.Some innovative activities beneficial to physical and mental healths are carried out at recess in the colleges and universities and it is rational to improve the rest efficiency and ease the study pressure in some degree.On the basis of on-the-spot investigation,this paper explores the feasibility of carrying out outdoor exercise at recess in colleges and universities and a set of powerful operability plans are put forward on how to guide,design and plan the activities.It can be regarded as a good reference to lead the new fashion of the campus culture and cultivate the new taste of the students'life.

colleges and universities;college students;outdoor exercise;recess

G647

A

1674-0882(2016)05-0094-04

2016-06-25

2015年团中央学校部全国学校共青团课题研究资助项目(2015LX042)

杨娜(1980-),女,北京丰台人,硕士,讲师,研究方向:思想政治教育;

周永军(1982-),男,山西五寨人,硕士,讲师,研究方向:思想政治教育。

〔责任编辑 冯喜梅〕