权力空间化的视觉转译及其表征

2016-11-03陈晓屏��

陈晓屏��

从空间的角度看,图像叙事对语言叙事的视觉转译亦是一个对空间的视觉再现的过程,图像对空间的视觉再现主要包括摹写、增补、改写等方式。在传统中国的皇权文化中,图像对空间的视觉再现往往被纳入权力空间化的逻辑中,表现出明确的秩序表征取向,并体现出对既有秩序规范的认同、征用、维护、重建或者颠覆等不同价值取向。具体到近代中国的图像叙事,一般而言,不涉及西方元素的图像文本多在空间再现上表现出对帝制皇权主导下之伦理秩序的维护乃至重建的取向,呈现出对一种同质性空间的着力构建;一旦涉及西方元素,则多数图像文本更倾向于表现出一种消解帝制皇权所主导之同质性空间、构建社会转型期之异质性空间的时代特征。

近代中国;图像叙事;空间再现;权力的空间化;秩序表征

G20162A0193-09

〔基金项目〕2014年广州市哲学社会科学规划课题“近代空间想象的转换——晚清文学图像的空间表征研究”(14G69)

〔作者简介〕陈晓屏,广东建设职业技术学院讲师,中山大学中文系博士,广东广州510440。

在传统中国的王权/皇权构建及运作进程中,王权/皇权表现出一种明确的空间化运作的倾向,具有等级秩序内涵的方位观念即是这一倾向的具体表现之一。早在先秦时期,王权政治已经形成了明确的尚东、尊左、尚中等传统——如君临天下的坐北朝南、宫城建筑中的“左祖右社”、“南朝北市”〔1〕,昭穆制度中的“左昭右穆”,夷夏观念中的中夏四夷等等——并在其后的大多数时期及场合得到相当严格的遵循与传承。同时,这些方位观念还通过伦理教化、仪礼实践等方式深刻影响了普通民众的日常生活实践,如民居的朝向布局、民间宴饮祭拜仪式中座次位序等。可以说,在这一传统中,王权/皇权主导下的身份关系(包括阶层关系、性别关系、辈序关系、族群关系等)已经在空间层面形成一种结构性的等级关系,进而呈现出一种结构性的空间秩序。人与人之间的空间关系已经成为身份等级关系的具体表征,尤其是在各种官方的正式场合中。

具体到传统中国的语言叙事及其图像叙事中,由于皇权的在场,道德伦理的规约,以及秩序原则对绘画审美规范的主导,尤其是叙事性图像的绘图者多为普通的画工、画师,其对王权/皇权及其主导下的秩序规范往往有更为直接明确的接受与认同。同时,由于图像的具象直观性,相对于语言文本,图像文本对空间的再现

“Representation在我国有‘再现与‘表征两种译法”。“前者基于直接的、直观的而又基础的知觉经验……它所要表达的是一个图像与它所模仿的事物之间在视觉上的某种天然联系,这便是看上去相似。”“后者则强调其社会性,意味着对知识体系、社会体制及意义系统的祛魅及解构……‘表征译法则源自于文化研究路径,它发展了 representation‘代表不在场的事物这一脉的含意,意在强调图像或文字符号的社会性,展现意识形态系统、观念系统、知识体系等建构表征系统的过程,进而揭示出其背后所掩盖的权力关系。”(殷曼楟《论视觉再现与沃尔海姆的观者之看》,载于《文艺理论研究》2015年第3期。本文根据以上概念区分使用representation的这两个中译概念。

必然涉及到具体而明确的空间场所(包括环境、建筑及装饰意象等)、空间结构、空间透视法

与西方的焦点透视技法不同,传统中国绘画常用的散点透视技法常常出现将主要人物放大、将边缘人物如侍仆、女性等缩小,以达到突出中心人物的艺术效果的非客观透视现象。

,以及人物之间的空间方位关系、空间体态-身量关系等,而相应的设置与安排越是具体与明确,则越是涉及到人物身份等级、权力关系、空间使用之间的复杂关系。因此,从语言叙事到图像叙事,空间再现的过程往往表现为权力空间化的视觉再现过程,且主要通过摹写、增补、改写等方式达成。

从文图关系的角度看,在空间再现上,图像文本再现语言文本所构造之空间的方式还存在一种相对少见的方式,即组合性的空间再现方式,主要包括不同时空的组合(如连续性时空事件的同画幅呈现)与虚实空间的并置(如梦境与实境的同画幅呈现)两种。由于这种组合主要是一种画幅上的有序拼贴,组合式的图像空间中各个空间单元的视觉再现依然采取了摹写、增补或者改写等方式,其在秩序表征上则可能涉及对秩序的认同、征用、维护或颠覆等任一维度,因此,关于这一空间再现方式及其所涉及的秩序表征,本文不专列章节分析。相关问题可参见笔者《图像中的空间与秩序——文学语词空间与文学图像空间的关系研究》一文,见《文化研究》第23辑,周宪、陶东风主编,北京:社会科学文献出版社,2015年。

晚清时期,由于西方铅石印技术的传入、西方焦点透视技法的运用,以及时事画报、连环图画故事读物、绣像小说期刊等的兴起,传统中国的图像叙事达到了一个全新的高度。同时,由于帝制皇权的渐趋倾颓、异质性的西方力量(观念、武力、资本、技术等)的强行进入,晚清中国步入社会转型期,关涉西方的图像叙事亦大量增加,因此,传统中国的图像叙事在内容上亦呈现出全新的面貌。

从语言到图像,晚清叙事性图像之权力空间化的视觉再现方式或者表现出对现有秩序规范的认同,以摹写的方式为代表;或者表现出对现有秩序规范的征用,以增补的方式为代表;或者表现出对现有秩序规范的维护或颠覆,以改写的方式为代表,包括维护性改写和颠覆性改写两种类型。从表征的角度看,对权力空间化的认同性、征用性、维护性的视觉再现方式表征了帝制权力空间化主导下的帝国空间的同质性以及对这种同质性空间的建构、尊崇与捍卫;而颠覆性的视觉再现方式则表现出对旧有空间秩序的疏离与瓦解,对一个由异质的西方力量所参与、在晚清租界中逐渐形成的新秩序空间的建构,最终表现为一种关于异质性空间的建构及表征。

一、摹写:空间再现中的秩序认同

摹写是图像对语词所构造之空间进行视觉化再现的一个主要方式。在这一空间的视觉化再现方式中,语词叙事的空间意象、人物之间的空间方位关系、人物之间的身姿体态关系等以一种具象直观的形式得到相对完整的视觉再现。这种摹写可见于明清一小部分空间叙事要素相对完整的小说戏曲插图中,而晚清时期,随着铅石印技术及焦点透视技法的运用,以及绘本、画报等的兴起及兴盛,这种摹写的倾向更是明显,如晚清孙温的《全本红楼梦》绘画,即相当细腻、完整地再现了“大观园”这一小说中的典范空间

参见笔者《图像中的空间与秩序——文学语词空间与文学图像空间的关系研究》一文。

,而《点石斋画报》以及其他多种画报刊物中的语言文本,亦有不少包含了相当具体的空间叙事,尤其是其中关于传统中国之风俗仪礼的叙事,其中的大多数空间叙事不仅相当具象而且极具秩序性,对于这类叙事,相应的图像叙事一般通过直接摹写的方式即可达成对语言文本所构造之空间的具体再现,而这种直接的摹写所体现的便是一种对既有空间秩序的认同取向,是对语言叙事中之权力空间化逻辑的直接再现,如晚清吴友如《古今谈丛二百图》中的《鹿鸣盛宴》(图1),即可为一范例。

图1吴友如《古今谈丛二百图》之《鹿鸣盛宴》〔2〕

吴友如《鹿鸣盛宴》是一幅时事绘图,图绘湖北巡抚于光绪17年(1891)9月13日举行辛卯科乡试鹿鸣宴之仪典盛况。绘图中,右上角以一段文字叙述鄂抚谭中丞举办鹿鸣宴典礼①,新科举人、学宪、帘官、总督、主考官等赴宴、观礼的过程。文字对举办鹿鸣宴典礼的举办地作了简洁但具体的说明,并对众人赴宴、行礼、入席、观鹿鸣歌舞、撤宴离席等过程作了简略叙述。由于这是一个涉及不同身份等级群体的鹿鸣宴叙事,所以,文字中,叙事基本被处理为一个程式性的仪式叙事,其重点在于不同品级官员赴宴的先后顺序(地方的学宪、内外帘官、总督、朝廷的主考等依次而至)及排场(如突出两湖总督花衣朝冠印勅仪仗),尤其着重于对宾主见面礼、跪拜谢恩礼、谒师礼等仪式的相关叙述,并详表参加人员的身份品级及相应的时间次序。以此,可以见出,文字中,仪式叙事主要呈现为一种时间性叙事,基于身份关系的权力关系被纳入时间性仪式叙事中。

①“清代沿袭旧制,乡试放榜次日,考官、新科举人和重赴鹿呜宴的举人至顺天府衙门、各省巡抚衙门赴宴。宴会时,正主考官居中,副主考官居左,担任监临的巡抚居右,同考官在旁边落座。主考官和巡抚着朝服先行谢恩礼,继而新科举人谒见考官,然后依次入座开宴,齐唱《诗经·小雅》中的首篇《鹿鸣》诗,故称鹿鸣宴。唱毕,跳“魁星舞”。歌舞之后,所有人都尽情享用丰席盛馔,相互庆贺。至清末,鹿鸣宴仅存形式,宴席非常简单,新科举人大多不参加。”(见李兵、林介宇《科举旧影录》,长沙:湖南大学出版社,2011年,33页。)

详析《鹿鸣盛宴》的相应绘图,可以发现,图像视觉转译将时间性仪式叙事转换成了空间性仪式叙事:

其一,绘图者采用一种外在的、高处俯瞰的全知视角,完整地再现了一个仪式性空间。绘图根据文字叙事(“于大堂甬道搭一板桥上扎五彩天篷遍缀纱灯正中大书月弓桥三字”“花厅”“大堂”等)具象直观地忠实再现了鹿鸣典礼的举办地,其南侧为大门(图中只画出大门上之门檐),进门后是庭院,院中设甬道,左右两侧是花厅,甬道北面、台阶之上则是宴客的大堂,大堂坐北朝南、以台阶突出其中心主体地位。显然,绘图所呈现的是一座典型的围合型四合院建筑。在这座四合院建筑图中,文学叙事所涉及的空间意象、空间关系,以及片断性的空间叙事(众人观看鹿鸣歌舞),都一一精确呈现于其中。

其二,绘图中,各级官员、新科举人等依据其官职、品级在这座围合型四合院建筑中形成一种秩序化的空间分布,如阶上厅堂中,北面中间及左右两侧之前排是端坐着宴饮观戏的官员,其身后是站立着观戏的新科举人等,堂下则是魁星文昌戏的表演及鹿鸣诗的声歌演奏,两侧花厅廊下则是执事的役吏等。可以见出,绘图中,建筑的内部空间功能与使用者的官职、品级基本对应,人与人之间的身份等级关系通过其空间关系而得以表征及确证,空间关系成为基于身份而产生的权力关系的表征。

在传统中国,围合型四合院建筑是一种具有明确而典型的权力关系表征的建筑类型,在其建筑结构中,空间结构关系是权力关系的具体而明确的表征,权力的空间化运作得到具体、明确的实践;同时,在这种围合型的建筑中举办特定人员参加的仪式典礼,亦表征了权力的一种封闭性、内部性、排他性的运作状态,一种对来自外部的参与、监督力量的排斥与拒绝。因此,绘图将文字叙事并未明确的建筑形制规格、位置格局加以确切化和具体化,并将之直接想象、表现为一种围合型的四合院建筑类型,进而将文字所一一展开的众官赴宴、仪仗登场、站立、恭迎、跪拜、入座、观赏声歌演奏等等的时间性仪式叙事,转换为一种空间性的观演叙事,这不仅显示出图像叙事对空间性叙事的偏好,而且显示出图像在对权力关系及权力空间化的视觉再现中所持有的一种忠实、尊崇、守护的价值取向。

可以见出,从语言叙事到图像叙事,在摹写式的视觉转译中,基于身份而产生的权力关系通过具体的空间关系得到了具象而确切的表征,等级化、系统化的权力结构更为清晰、直观地展演于等级性的空间结构中,权力叙事被纳入明确的空间叙事中,以此,权力的空间化及其所建构的秩序性空间得到了一种明确的视觉再现,既有的皇权秩序框架下的身份等级秩序得到了充分的认同,乃至明确的维护。

二、增补:空间再现中的秩序征用

在叙述简洁、缺乏关于空间的抒情或叙事的语言文本的相应的图像叙事中,绘图者一般必须通过想象性、细节化的增补以实现对空间的具象直观化再现。一般而言,这类图像叙事中,绘图者在结合文本叙事、常规的空间表现手法的基础上,主要通过对各种常规性的空间秩序规范(即既有的伦理化的空间关系)的征用——一种对既有秩序规范的认同基础上的运用——来达成对权力关系的细化与表征,这可称为一种完善性的增补,是权力空间化之视觉再现的一种重要形式。明清时期,各种讲史小说、人物列传、话本、拟话本等以高频叙事为主的文学作品的相关绘图中,这种通过想象进行补充、细化的方式普遍可见。而晚清时期开始较多出现的配以简短文字叙事的各种图画故事读物,则更为典型,如《高氏阖门殉难十二图说》。

《高氏阖门殉难十二图说》(以下简称《十二图说》)是晚清时期的一本连环图画故事读物,这一图画故事读物刻绘精美,极为难得,但目前相关的收录、介绍

《十二图说》在周心慧先生所撰之《中国古版画通史》中略有提及,其主编的《新编中国版画史图录》(北京:学苑出版社,2000年)中收图若干幅,未收录文字解说。在马文大、陈坚主编的《明清珍本版画资料丛刊》(北京:学苑出版社,2003年)中,则图文“特予全录”,原因是“清光绪时版刻图画已呈彻底衰败之势,精彩作品如凤毛麟角,张寿之绘、潘文法刻图本,仍存明末清初遗风,实为难得……可谓是湮没已久之清末所刊版画珍品”。目前相关的研究基本未见。

和研究极少,因此特作简单介绍。

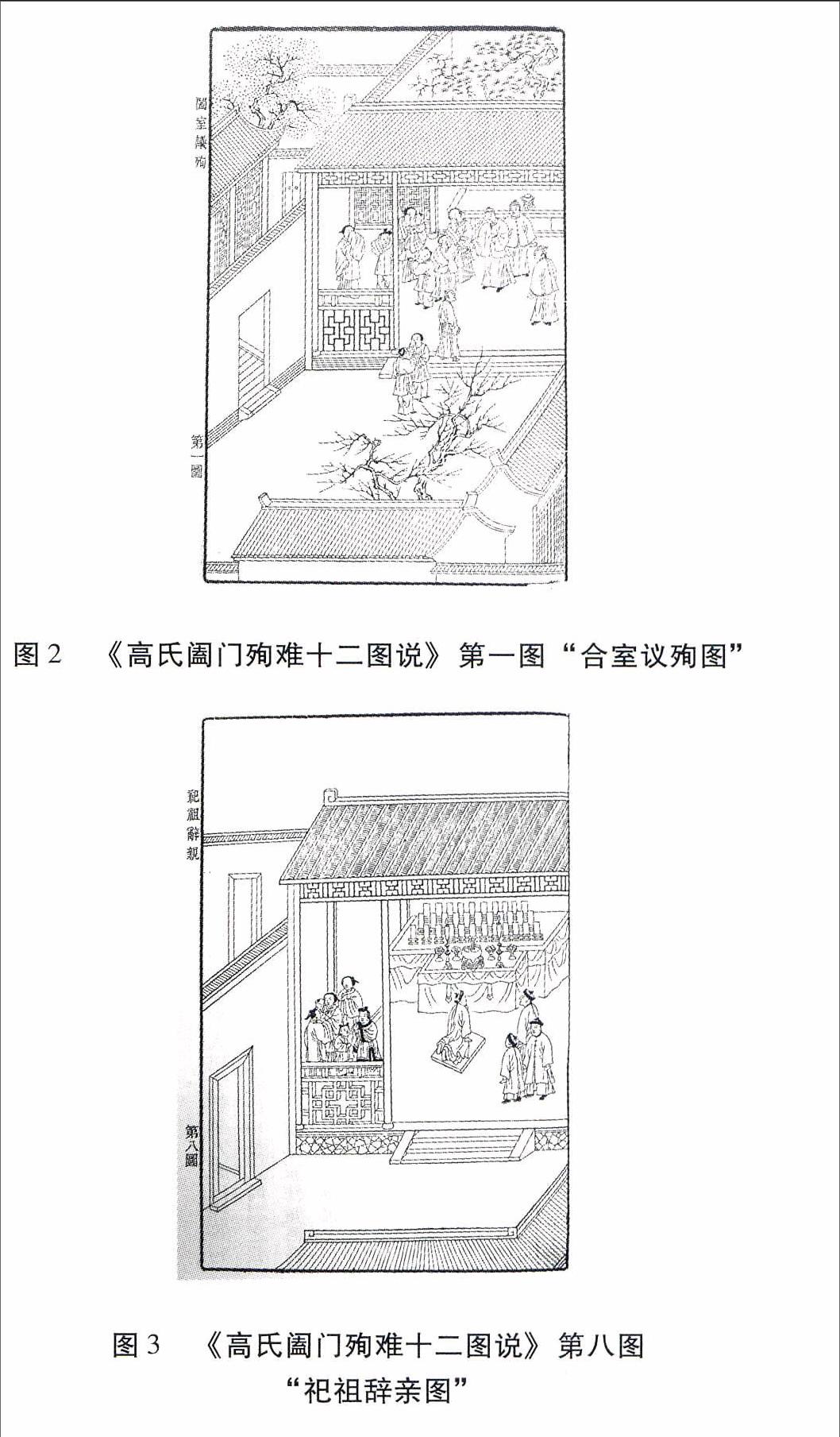

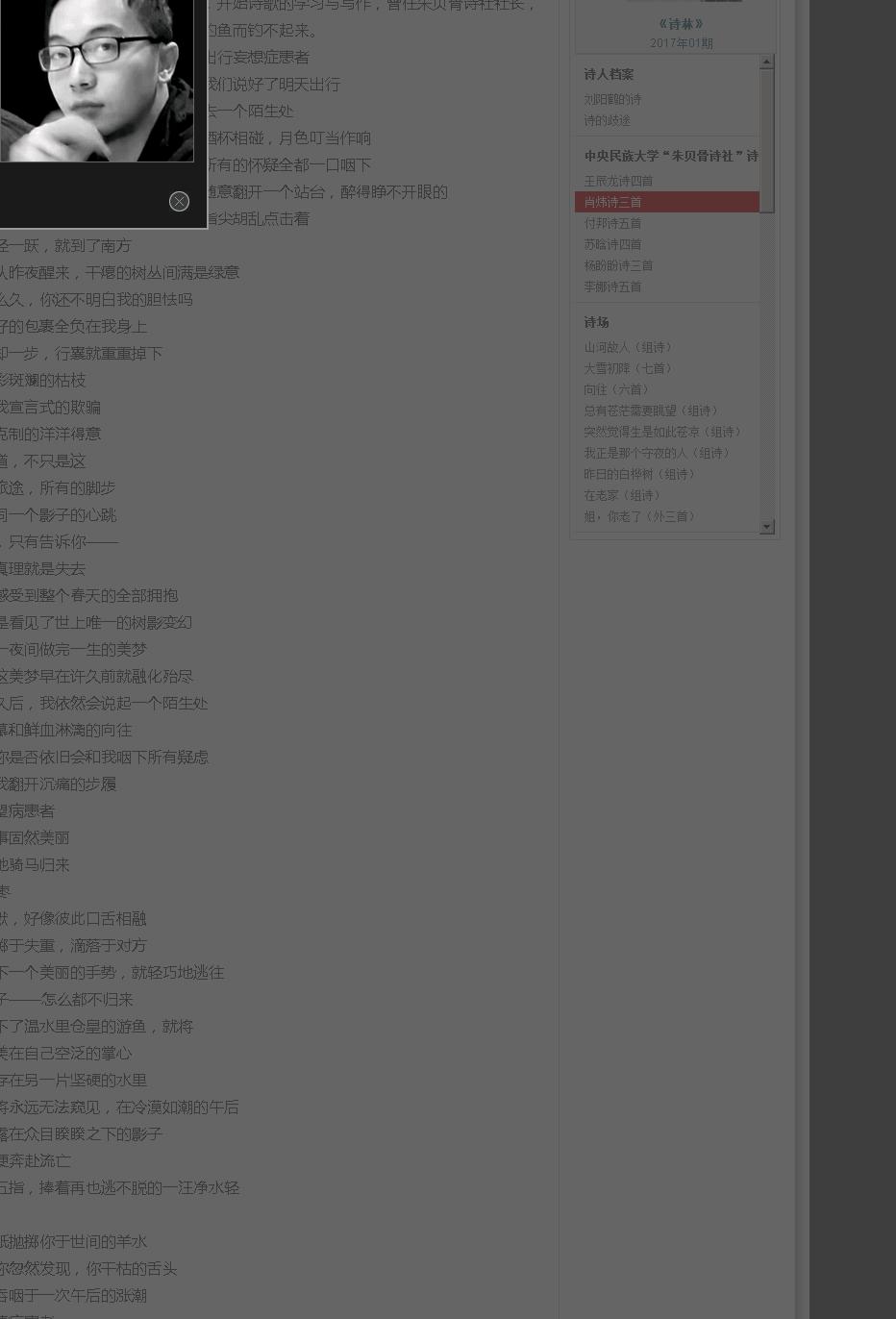

《高氏阖门殉难十二图说》,刊于清光绪十一年(1885),未署撰著人。“书叙太平军临城,高氏忠于清廷,自殉以报‘国恩”。〔3〕图共12幅,单面方式,各图标目,分别为:合室议殉、还金赎屋、分金遣仆、移瓮注水、乞邻葬亲、召匠薙发、遗书乞葬、祀祖辞亲、遍饮家人、投瓮就义、邻人奔救、义仆倡葬。每图后分别有文字叙述,共12节,作为各图的文字解说,每节文字少则数十字,多则达150字左右。末图署“山阴张寿之摹绘,丹徒潘文法镌”。

张益,字寿之,山阴著名画工。潘文法,清末南京著名刻工。二人曾于金陵刻经处(1866-1966)刻绘图书,有独幅雕版佛画《极乐世界依正庄严图》,署“山阴张寿益绘,丹徒潘文法刻”。

篇末有“光绪癸未秋仲愚表甥邱鼎据妹夫高德泰口述因作高氏阖门殉难图说以志不朽”之句,大约是为提高故事的可信度而敷衍出来的。

根据以上未署撰著人、末图署画手、刻工名,以及绘图刻绘精美、“线刻遒劲有力”、内容饱满、情节连贯而文字叙事则简略连贯的特征,可以判断,《十二图说》属于以绘图为主、文字为辅的版刻连环图画故事读物,且是晚清时期同类型读物中难得一见的精品。

从空间再现的角度看,《十二图说》中,关于空间,相关的文字叙事极为简略,只见“庭”、“东厢”等语,空间主要作为叙事的动因(城破)和情节(家中殉难)展演的处所存在,但在绘图中,12幅绘图显然通过想象而对“庭”、“东厢”等空间场所作了具体而完善的增补。

如第一图“合室议殉”(图2)中,关于空间的语词只提及城破、归家、庭议三个因果联系事件。从“咸丰癸丑二月初十日城破”,可知城破是指1853年3月19日(咸丰三年二月初十)太平天国江宁之战南京(时称江宁)城破事件。

城破,即是空间控制力的丧失。一般而言,关于空间控制力的丧失,最典型的是关于国破家亡的传统叙事,这类叙事以空间失控及失序事件作为叙事的逻辑起点,呈现的是从国破到家亡的被动逻辑。但在《十二图说》城破殉国的叙事中,从城破到殉国,则突显了忠君报国的主动行为选择,其中,“城破”是叙事的逻辑起点,家、庭则是阖家殉难这一事件发生的场所。可以说,《十二图说》中,城与家/庭的关系,前者是叙事的逻辑起点,后者是叙事中情节展演的场所。

在文字叙事中,城破是叙事的逻辑起点,但在《12图说》绘图中,城破却被处理为背景性事件,并未进入图像叙事中。相反,“家”、“庭”作为事件发生时的空间场所,尽管在文字叙事中并未得到重视,未有相关的具体描述,但在图像叙事中,绘图者通过对空间的想象性、增补性的图像化再现,使得作为殉难事件发生场所的高家大宅得到了细致入微的表现。在这种增补中,人物之间的身份关系被转化为空间关系,权力的空间化得到具象直观的细化与明确化。

整体上看,在这十二幅绘图中,绘图者以俯观的视角、工笔刻绘的手法、散点透视技法等细致刻绘了高家大宅的屋宇庭园,以及庭园中的人物与事件。在绘图中,从空间物象的选取、空间的格局分布及功能区分、人物间的空间关系等,可以略窥图像叙事中权力空间化的基本表现与特征。

首先,从具体的建筑布局看,这一高家大宅坐北朝南,厅堂居北,大门南向,堂前是庭院,庭院两侧是东西厢房,厅堂后侧是花园,基本上属于传统四合院式的建筑类型,只是作了些许修改,如庭院西侧加修的隔墙及院门。显然,从文字叙事中的一个“庭”字,到图像叙事中格局完整、刻绘细腻、合乎传统建筑礼制规范的高家四合院大宅形象,这一过程,是一个在想象的基础上完成的对空间的增补性、具体化的视觉再现过程。在这一增补性的空间再现中,还可以见到,绘图又一次表现出对最能表征传统中国之家庭伦理规范的围合型四合院建筑的偏好,并在这一四合院建筑中将人物之间基于男-女、长-幼、主-仆、主-客等身份关系而产生的主次、尊卑等权力关系及相应的伦理秩序规范严格地整合到四合院式的空间结构关系中。这是非常值得注意的。在传统中国的图像艺术实践,尤其是宫廷画师、民间画工的图像艺术创作中,相对于其他建筑类型,承传于西周宗庙、作为中原传统建筑典范的四合院建筑整体上得到了更多的关注与表现。这与四合院是传统中国社会结构和权力关系的一个表征

这一点,在美国人类学家白馥兰(Francesca Bray)的《技术与性别:晚期帝制中国的权力经纬》一书中,通过传统中国之家与国的关系及两者对儒家伦理规范和原则的共享,作了精到的揭示:

房屋是一个礼的空间,一种新儒学价值观的具体化。它是一座家庙,以祖宗的牌位为仪式中心构造而成。这个房屋庇护了一个家族统系,将生者和死者都纳入父系血缘关系的历史、地缘网络中。作为儒家基本伦理的五伦中的三伦——父子、夫妇、兄弟——都在家院的围墙内表现出来。对于儒家来说,治国的伦理规范和原则就是治家的伦理规范和原则;家庭住房不是一个私人性的世界,不是逃避国家的庇护所,而是一个微型的国家。居家之人编造进一个伸展到中华帝国边界的政治网络中。这个新儒家世界的价值观是突出社会性、协作性的价值观,强调忠诚、尊敬和服从。在家庭之内激起的不可避免的对抗和矛盾以符合这些价值观的方式得到呈现、在空间上被包容并加以解决。”(〔美〕白馥兰《技术与性别:晚期帝制中国的权力经纬》,南京:江苏人民出版社,2006年,59页。)

,以及宫廷画师、民间画工整体上更为遵守皇权主导下的权力关系和伦理规范,在思想意识上更趋保守、更维护皇权秩序等因素是密切相关的。

其次,从绘图还可以看出,在对高家大宅的图像表征中,表征重点是高家厅堂。厅堂是举办家庭/家族之集体性、仪式性活动的场所,是伦理规范空间化运作的典型场所之一。《十二图说》的图像叙事,其议殉、遣仆、遗书、祀祖、家宴等重要的集体性、仪式性活动就发生在高家厅堂中。在此厅堂中,尤其是在厅堂的祀祖和家宴等仪式性活动中,家庭成员之间的身份关系通过空间关系得到了具象直观的秩序化表征。如第八图《祀祖辞亲》(图3),面对南向的祖宗神主牌位,祭祀者北向行礼,作为一家之长的高渭川居中,三子居右(东),女眷、孩童等则居左(西),男-女、长-幼的位置关系遵循吊唁祭拜时以右为尊的传统(根据以东方为尊

古代中国有太阳崇拜的传统,故以东方为尊。天子(代表主位)南面,东方在左,故以左为尊(多数朝代的多数场合尊左,如面君、宴饮;个别朝代、个别场合尊右,如凶事吊唁),以右为下。

及以逝者为上的传统,祭拜吊唁时牌位南面,祭拜者北面,东方在右,尊右)。第九图《遍饮家人》(图4),家宴中主桌在东,次桌在西,主桌中高渭川居左(东),妻子居其右(西),则体现宴饮尊左及“男左女右”

《墨子》(卷十五·号令第七十》:“男子行左,女子行右。”(〔清〕孙诒让撰,孙启治点校《墨子闲诂》,北京:中华书局,2001年,591页。)

的传统。显然,绘图中,性别关系、长幼关系、主仆关系等均通过座次位序而进行确认及固化,这是权力空间化的一个明确体现。

再次,《十二图说》除了对建筑空间布局、人物空间关系作了合乎传统伦理规范的表征,绘图者还通过建筑空间的园林设计进一步达成基于空间的文化建构,如高宅堂前有嶙峋老梅、堂后是翠茂青松,堂西侧则是满树杏花。在传统中国文化中,松、梅隐喻坚贞傲骨,杏树则喻示教泽(杏坛)、医泽(杏林),均为典型的文化象征符号。这些花卉树木(还有柏树、竹子、梧桐、芭蕉、枫叶、杨树等等)经由历代文人的文化构建,均成为带有特定文化内涵的意象和符号,并在插图画家的笔下形成具有特定艺术形象的装饰性和符号性意象,既具有强烈的视觉装饰效果,亦喻示特定的风骨、心性与情怀,且能大致标示时节(如江南二月,正是梅花已谢,杏花盛开时节)、地域等,因此常常成为图像叙事之空间再现的重要组成部分。《十二图说》绘图以老梅、青松、杏花等装饰门庭花园,显然是对传统的审美意象系统及文化符号系统的运用。

以上,可以发现,在尊崇、捍卫既有皇权秩序、表征传统伦理规范的文本中,从简洁的文字叙事到繁复的图像叙事,文字叙事的图像化过程形成了一种常见模式,即文字叙事中简略涉及的抽象性空间场域被相对具体、完整、形象地转化为特定的建筑类型或地点,在此基础上,人物之间基于身份关系而形成的权力关系被转换为空间关系,以此,文学叙事中以时间性为主的程式性仪式/情节叙事被转换为图像叙事中以空间性为主的片断性仪式/动作叙事。而这一通过空间关系直观再现权力关系的过程,便是对权力空间化运作的一种明确化、增补性的视觉再现过程,其对空间场所的选择与表现、对人物之间空间关系的设定、对空间的符号性装饰等均是在既有的皇权秩序的主导下对伦理秩序规范的选择及征用。可以说,从文字到图像,对空间的增补性再现方式体现出了对秩序的一种征用性表征。

三、改写:空间再现中的秩序重建与新建

图像叙事通过对语言叙事中人物空间关系的调整达到对人物之间身份关系/权力关系的重构性改写,这是图像叙事中权力空间化运作之视觉再现的另一个重要方式。晚清时期,随着中西交流与冲突的日趋频繁,各地租界、殖民地的出现以及现代报刊制度的确立,各种绣像小说期刊开始兴起,小说插图画师更趋职业化、市场化,插图工作更加效率化、流水化,画师自身以及画师与小说作者之间的观念冲突亦更为常见,因此,在空间再现上,绣像小说期刊中的图像叙事经常出现对小说文本叙事进行改写的现象,从秩序的角度看,这种改写一般有两种价值取向,一是通过维护性的改写表现出对旧有秩序的认同基础上的维护与重建,二是通过颠覆性改写表现出对旧有秩序的背弃与解构,以及对新秩序的建构。

1.维护性改写及其秩序重建

在第一种取向中,图像叙事表现出对皇权秩序所主导的伦理规范及等级秩序的深刻认同与严格遵守,以及对儒家之“兴成教化”艺术观的坚定持守,因此,相应的空间再现中,其对权力之空间化运作的再现,与小说文本中的空间叙事相比,有着更为明确、具体的体现。某些小说插图甚至通过修正、调整小说中人物之间某些偏离、逾越传统规范的空间关系、身姿体态关系而重构人物间的空间关系及权力关系,使其回归到旧有的主流秩序与规范中。这类插图文本在对权力空间化的视觉再现中,表现出对既有秩序/规范的维护乃至重建的明确取向。明清时期,在文学文本的图像化再现中,这种通过重构性的改写维护乃至重建既有秩序/规范的现象已有所体现,尤其是在某些关于女性个体之独力追求叙事的文学文本的图像作品中,而且,这种重构性的改写还表现出不同程度的调整幅度,如明末袁于令《西楼记》之“倦游图”的较小幅度的偏离,明末陈洪绶绘《张深之先生正北西厢秘本》之“惊梦图”的较大幅度的修改等。这种维护乃至重建旧有秩序的取向影响了晚清时期的部分小说插图创作,如晚清韩邦庆《海上花列传》(海上奇书本)的吴友如绘派图,尽管吴友如的上海上花绘图更多地表现出对西方世界及其所主导的权力关系、商业秩序的好奇、想象与着重性再现,但仍然有一小部分绘图表现出对传统伦理规范和等级秩序的明确维护,如第二十三回之“卫霞仙书寓姚二奶奶寻夫遭斥图”(图5)、第五十七回之“姚二奶奶宴请马桂珍图”(图6)。

在韩邦庆《海上花列传》的小说叙事中,原本深居私家宅院的家庭女主人由于商业主义洪流的裹挟而被迫与书寓堂子中的妓女发生交集,并且在相互的较量中屡处下风,如姚二奶奶赴卫霞仙书寓寻夫,反遭卫霞仙呵斥,之后在茶楼中宴请妓女想对之加以利用却反遭假意逢迎、深心欺蒙等。绘图对这些被呵斥、被欺蒙的场景作了相应的刻绘,但是,绘图的视觉转译出现了对小说文本之空间关系、体态关系的改写。

在《海上花列传》的小说叙事中,书寓长三这类高级倌人(即妓女)如卫霞仙、马桂珍等是叙事中的主导性女性人物,但小说的吴派绘图却出现了对小说文本的改写。如小说第二十三回的姚二奶奶寻夫遭斥叙事,可以细分为三个回合:第一回合是姚二奶奶初到卫霞仙书寓时气势汹汹寻夫的情形(“满脸怒气”“挺直胸脯”“高声问”“径上楼梯”“复高声问道”“俨然向高椅坐下,嚷道”,“说着恶狠狠瞪出眼睛,像要奋身直扑上去”);第二回合是卫霞仙的反击斥问,以致姚二奶奶“顿口无言”,“彻耳通红”,“几乎迸出急泪来”;第三回合是书寓客人翟掌柜到来,姚二奶奶尴尬不安,翟掌柜问知情由后劝解双方,卫霞仙则继续挖苦讥讽,以致姚二奶奶“无可如何,一口气奔上喉咙,‘哇的一声要哭,慌忙立起身来,带领娘姨出房下楼……踅至楼下,忍不住呜呜咽咽,大放悲声,似乎连说带骂,却听不清楚,仍就门首上轿而回。”〔4〕这一叙事中,卫霞仙是绝对的中心人物,其对姚二奶奶的呵斥讥讽可谓伶牙利齿泼辣之极。吴派的“卫霞仙书寓姚二奶奶寻夫遭斥图”表现的是第三个回合翟掌柜一旁劝解双方的情形,这一回合中,小说中作为家主婆的姚二奶奶显然已经处于劣势,几欲泪崩逃离,但绘图中的姚二奶奶形象却还是第一回合中“满脸怒气”“挺直胸脯”斥问倌人的形象,丝毫见不出尴尬不堪几欲落荒而逃的表情及姿态。显然,绘图中,小说文本中姚二奶奶的劣势形象被改写为强势的家主婆形象,不仅端坐于室中上座高椅之上,而且昂首挺胸与卫霞仙针锋相对,成为绘图中最为正面示人的中心人物形象。

类似的,《海上花列传》第五十七回之“姚二奶奶宴请马桂珍图”亦出现了改写。小说文本叙述姚二奶奶为了将丈夫所属意的倌人马桂珍收买为心腹以探知丈夫行踪而不得不在大菜馆屈身宴请马桂珍,结果却遭马桂珍假意逢迎、深心欺蒙而全然不知的情形。叙述中,小说文本关于二人的叙事并未有明确的主次区分,反而通过双方对话着重突出了马桂珍心思狡黠、机巧逢迎、主动把握局面的形象。但绘图则图绘了一个低首垂眉、聆听训导、楚楚可怜,只呈现侧面背影的相对弱势的倌人形象。

以上可以看出,在这两幅关于家主婆的绘图中,绘图者都对被迫进入书寓堂子、大菜馆的家庭女主人/正室妻子给予了正面、中心化的刻绘,从空间关系及身姿体态关系上表现出其对局面的主动及强势把控,而卫霞仙、马桂珍等倌人则被处理为侧面的、边缘的、非中心的、相对弱势的人物形象。这种改写,显示出绘图者对传统皇权秩序主导下的家庭伦理秩序的维护与重建取向。查研晚清的图像叙事,可以发现,晚清时期,在满清皇权日渐式微、帝制的同质性空间日趋分化的各外国租界,尽管大部分文学及其图像已经开始了关于新的权力、秩序的想象与构建,但一些图像依然从人物之间的空间关系、身姿体态关系的角度对小说中溢出、违逆传统伦理秩序规范的叙事进行了改写,有意识乃至是无意识地重建并维护皇权秩序所主导的社会伦理规范和等级秩序,自觉或不自觉地图解着传统中国的权力空间化观念及现象。

2.颠覆性改写及其秩序新建

晚清时期,在社会转型、观念急剧变化的大背景下,不少小说期刊插图在重构性改写小说叙事之空间关系/权力关系的过程中,还表现出一种极具时代特征的取向,即一种颠覆旧有的天下观念、中国中心主义的天朝想象,接纳、建构全新的世界观念、世界差序格局的取向。这一取向主要出现在涉及西方叙事的一些小说插图文本,其对空间的视觉再现所体现的已经不是帝制权力的空间化,而主要是来自西方的,代表着先进技术和制度的异质性权力的空间化。如晚清李伯元《官场现形记》(宣统元年崇本堂本)

《官场现形记》,晚清谴责小说,李伯元(“南亭亭长”)著。小说最早连载于李所创办、主编的《世界繁华报》上,共五编六十回,是中国近代第一部在报刊上连载并取得社会轰动效应的长篇章回小说。小说由三十多个相对独立的官场故事联缀而成,涉及清政府中上自皇帝、下至佐杂小吏等,开创了近代小说批判现实的风气。《官场现形记》编印成书始于光绪二十九年(1903),世界繁华报出版,线装分册装订。光绪三十年发行续编,光绪三十年出版第三编,至光绪三十二年全书六十回付梓完毕。之后有多种刊本行世,其中清宣统元年(1909)崇本堂石印本《绘图官场现形记》五编六十回,回前插图共一百二十幅,绘制较为精美。

、旅生《痴人说梦记》

《痴人说梦记》,题“旅生著”,三十回,写晚清十数年间的社会史,连载于光绪三十年(1904)《绣像小说》第十九期至第五十四期。

中的一些相关插图。

李伯元《官场现形记》小说第七回《宴洋官中丞娴礼节 办机器司马比匪人》前半部分是关于抚院中丞宴请洋人官员的叙事。清宣统元年(1909)崇本堂石印本《绘图官场现形记》第七回插图之“式宴嘉宾中丞演礼图”(图7)即是对此叙事的图像转译。在这一转译中,小说叙事的空间关系被大幅度调整与重构。小说中,关于外国官员赴宴、中方抚院及其下属恭候接待的叙事只叙及双方见面时行握手礼,而并未有关于中方官员跪呈礼帖/文书的相关叙事。小说文本叙述如下:

又歇了两刻钟,果见外国人络续的来了。抚院接着,拉过手,探过帽子,分宾坐下。彼此寒暄了几句,无非翻译传话。少停从客来齐,抚院让他们入席。众人一看签条,各人认定自己的坐位,毫无退让。〔5〕

但崇本堂石印本《绘图官场现形记》第七回插图之“式宴嘉宾中丞演礼图” (图7)却图绘了一幅中方下属官员向洋人官员跪呈礼帖/文书的跪呈图。绘图中,小说叙事中外交礼节上的握手礼被改写为图中的跪呈礼,同时两位洋人官员位居画幅前景,成为视觉的焦点,相比之下,画幅右后侧的中丞,已处于视觉的次焦点。由此,小说叙事中中西方之间原本相对平等的中西关系被改写、重构成明确的尊洋卑中的不平等关系,完全改写了传统华夷之辨中以华夏为尊的“天朝上国”式的中国中心主义国际关系想象。从全球关系的角度看,这种对

旧有“天 下”观念及“天下”秩序的颠覆性改写显然从属于一种新的国际关系的生产,并表征着新的国际政治经济关系在晚清租界中的实现。

晚清《痴人说梦记》第六回插图之“走越峤志士悲穷图”亦是如此。“走越峤志士悲穷图”图绘了小说主人公贾希仙乘船到香港时在船上被若干广州人以鸦片烟栽赃之后被英国兵官盘查并押解的情形。小说中的英人查押叙事只叙及一名英人兵官捆押贾希仙,以及一旁来船上生事的几个广州人的围随,但小说插图却添绘了其他乘客被另一英人兵官反手捆绑集体押坐于船板上的情形,并删去一旁的广州人形象,而且被押者被表现得矮小瘦弱,集体低头弓背屈坐于船板,且以几无差别、缺乏人物形象及性格刻绘的背影群像出现,相反,两名英人兵官则被表现为身材高大、威严站立的洋人形象,不仅有着相对繁复的服饰戒具刻绘,且有虽为侧面但相当生动、典型的面部特写。于此,可以见出,从小说叙事到插图叙事,通过改写,绘图形成了动作上的押解看管与被捆绑、身姿体态上的挺立与屈坐/垂立,空间关系上的中心与边缘等等的等级性秩序关系,空间的再现中,英人官兵成为绘图的视觉焦点,香港殖民地中原本的英人与中国人之间管治与被管治的关系更为明确及突出,对传统的皇权秩序及“天朝上国”想象的颠覆更为具体和彻底。以此,可以说,这一绘图中,权力的空间化运作,不再是帝制权力的空间化运作,而是来自西方的、确立了新的国际关系及世界秩序的异质性权力的空间化运作,传统的同质性、一统化的帝制空间已被逐渐分化,异质性的现代性空间逐渐生长并强化巩固。

总体而言,晚清时期,在帝制倾颓,皇权式微的背景下,关于帝制权力空间化的图像再现及其对同质化空间的追求与表征,已渐趋减少,而关于来自西方的异质性权力之空间化的表征,关于异质性空间的建构,则已明确地呈现。这种现象,在晚清上海租界各种文学图像对文学文本的转译中,已经较多出现。如韩邦庆《海上花列传》的吴友如派绘图,其对小说文本叙事中的空间关系的转译,除了小部分绘图还表现出对既有秩序的认同、征用乃至重建外,大部分绘图已表现出清晰明确的偏离、调整、改写既有秩序,构建新秩序的倾向,从而在整体上更为具象、立体、系统地建构出一个西方化的晚清上海租界、香港殖民地空间形象。

四、余论

从前述晚清画报、连环图画故事、绣像小说期刊中之图像文本的权力关系的视觉化再现看,人物之间的阶层关系、性别关系、辈序关系、族群关系等身份关系及其所内含的权力关系基本都得到具象直观的视觉再现,而且这种再现表现出两种趋势:其一,在多数不涉及西方叙事的小说、故事文本中,图像对权力空间化的视觉再现总体上表现出一种更为持守、维护的趋势。这一趋势类型中,相较于语言叙事,图像叙事更倾向于遵守皇权秩序主导下的身份伦理规范,表现出更为明确的秩序认同、征用、维护乃至重建的取向。同时,相对于语言文本中时有出现的对既定秩序规范的某种消解与抵抗,文学图像则更多地表现出了通过具象化的空间再现自觉或不自觉地维系传统秩序规范及权力关系的倾向,最终成为一种更为明确直观地表征皇权秩序所主导的同质性空间的艺术媒介。这一趋势,在晚清的英雄侠义小说如文康《儿女英雄传》之陈作梅绘图中得到了典范的体现。其二,在涉及西方叙事的小说、故事文本中,大多数涉及西方元素的图像对权力空间化的视觉再现则表现出一种消解帝制皇权、突出来自西方的异质性权力的特征。这类小说图像不仅表现出对西方元素,如西方人物形象、西方器物、西方建筑的明显的表征偏好,而且还表现出通过重构空间关系与身姿体态关系来消解传统的同质性空间,以构建社会转型期的异质性空间的明确趋向。这一趋向,在晚清上海租界中的多数小说绘图,如晚清韩邦庆狭邪小说《海上花列传》之吴友如派绘图中得到了清晰的体现。由于篇幅所限,对于《儿女英雄传》之陈作梅绘图及《海上花列传》之吴友如派绘图这两个晚清时期的典范性小说图像文本的空间再现及秩序表征,笔者将另文分析论述。

〔参考文献〕

〔1〕李学勤,主编.十三经注疏·周礼注疏〔M〕.北京:北京大学出版社,1999:5.

〔2〕〔清〕吴友如绘,庄子湾编.古今谈丛二百图〔M〕.长沙:湖南美术出版社,1998:8.

〔3〕马文大,陈坚主编.明清珍本版画资料丛刊:第十二册〔M〕.北京:学苑出版社,2003:348.

〔4〕〔清〕韩邦庆.明清稀见小说坊.海上花列传〔M〕. 典耀,整理.北京:人民文学出版社,2006:189.

〔5〕〔清〕李伯元.官场现形记〔M〕. 贺阳,校注.郑州:中州古籍出版社,1995:69.

(责任编辑:潘纯琳)