论网络舆论反转中的边缘传播思维

2016-11-02刘艳

刘 艳

(曲阜师范大学 传媒学院,山东 曲阜 276826)

论网络舆论反转中的边缘传播思维

刘艳

(曲阜师范大学 传媒学院,山东 曲阜276826)

网络舆论反转营造了一种公共舆论多元化与复杂化的意见氛围。这种舆论演化形式主要基于网民的边缘化认知思维的作用。同时我们发现,不同性质的公共事件,其认知的边缘化思维表现会产生差异。网络环境下,观念的消费意识、前十效应与马太效应成为激发边缘传播思维的关键因素。

网络舆论反转;边缘传播思维;认知

2016年2月6日晚,一篇名为《有点想分手了》的帖子发表在上海本地网络社区“篱笆”网。这则由网名“想说又说不出口”的网友所发表的短文和几幅照片很快就引爆了网络舆论圈。因帖子所涉及的事件在人们的认知中早已标签化,帖子一经发布,就引发人们对于“孔雀女”“城乡差异”“婚姻匹配观”等观点的讨论。但很快,疑似事件男主人公的“江西男友”两次发声,称自己和该上海女生在前年认识。因为这个女生的主动示好,再加之自己家境贫寒,所以萌生了找个上海姑娘少努力几年的想法。舆论又转向“凤凰男”“地域歧视”等话题的讨论。至此,舆论已经发生了两次转向,但这还不是结束。随着网民的关注度增加,更多网友从不同角度质疑事件的真实性,网络舆论又开始了真伪的鉴别。2月15日,界面新闻发布题为《上海姑娘逃离江西农村营销骗局大揭露,你被骗了吧》的文章,基于澎湃的报道,坐实了该新闻的假新闻性质。最终,在网络各平台上讨论得轰轰烈烈的事件被证实为一次营销事件。

其后,4月5日和颐酒店女生遇袭事件中,网络舆论反转的表现更加明显,整个网络环境更接近于一场网络环境下舆论反转的大狂欢。同样的舆论发展进程在雷洋意外死亡事件中也进行了复制。

一、关于网络舆论反转

所谓的舆论反转,是指面对一条新闻,一开始舆论都把矛头指向某一方,可是剧情突然发生逆转,舆论的态度也在瞬间转向,让人猝不及防。[1]在此基础上,我们可以将网络舆论反转定义为经由网络媒体报道的事件性新闻,引起了受众的广泛注意和讨论,产生一分为二的观点,批评一方,认可另一方。但是随着事件的深入调查,媒体报道出现了与之前所言相反的情况,与此同时,舆论的声势也发生了逆转,开始认可原来批评的一方,批评之前认可的一方,同时具有一致性、快速性以及不可控性等特点。

舆论反转事件背后绝非是网络喧嚣酿出的偶然,其中必然交织着一系列问题。在新闻事实不断反正交替的过程中,人们对相关事件和相关人物的判断、观点及态度也随之发生了变化,这是舆论反转最显著的特点。但这种“U”字型发展过程的事件背后,夹杂着社会背景、科技环境、媒体与受众等多方面的影响。

近几年,诸多学者关于网络舆论反转的研究也探讨了舆论反转产生的原因。学者们不仅关注到网络环境中的文本特色和传受互动对舆论反转的影响,还进一步分析了其中所表现出的认知心理变化。例如,曹林在《“新闻反转剧”背后的浮躁标签战》一文中对反转新闻的原因进行了探究。他认为,“新闻反转不是事实的自然逐渐呈现,而是标签的变换。因为很多人浮躁,不看事实和是非,只根据事件当事人的身份去站队。人们的情绪很容易被变换的标签牵着鼻子走,而没有去探究事实和是非。一些误导舆论者,都善于借助标签去操纵舆论。知道公众同情弱者,就贴上一个弱者的标签,公众就很容易不去问这个人到底做了什么,而条件反射般站在‘弱者’这一边了”。[2]

二、网络舆论反转中的边缘化思维认知

在信息传播的进程中,外围环境的确对其传播进程和传播渠道产生影响,但信息传播的效果最终还要落脚到人的认知上。网络舆论中的很多信息是由边缘意识或边缘思考来处理的。心理学家查德·佩蒂和约翰·卡西奥普认为,人类大脑的进化遵循一个规律:我们按部就班地接受外界信息,最初决定,然后开始行动。而这一切并没有受到我们意识的控制,换言之,人类并不是用全部的大脑来作出决定、过滤选择、信息加工和控制情绪。边缘思维在日常生活中是一种非常实用的生存机制,当我们无法调动脑力资源进行仔细思考时(由于深度思考会耗费不少精力),边缘思维可以让我们毫不费力地迅速作出一个马马虎虎的决定。网络信息的碎片化和稍纵即逝性让这种认知思维表现得更为突出。在近期发生的“南方报系性侵女实习生”新闻中,网民的聚焦点并不着重于事件发生的过程和最终演化的结果,而津津乐道于女实习生遭性侵是否由于本人自我保护意识弱等因素,更有声音一度以营销策划的名义责骂事件当事人,称受害人自己衣着时尚、打扮过美而招致不幸。从受害者到始作俑者,女实习生在舆论中的身份出现了两个极端。当事实变得扑朔迷离,而身处于缺乏独立思考的舆论氛围中,人们不愿做过多深入的研究,边缘化思维便可以取代复杂的思考过程,让人们可以瞬间站好队伍,逐步形成刻板印象,成了随舆论流转的“乌合之众”。“城管”“富二代”“医生”“女司机”都是人们边缘化思维的结果。一种刻板的标签在免除了人们思考的同时,也在简化后扭曲了事实,误导了受众。

(一)边缘化认知在网络舆论反转中的影响模式

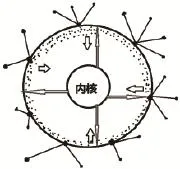

网络舆论反转中,边缘化思维的认知对信息传播的影响可以用图1来表示。

图1

在这个图示中,我们可以看到特定的一次反转事件中信息流动中的特征:围绕事件中心环节的讨论在话题的密度上要大大逊于事件外缘信息的关注度。同时,外缘信息的关注焦点总会被大V或有影响力的风向标指引,延伸到其他相关的链接内容上,而脱离了当前事件本身。内核信息或关键信息的传播在这种外围边缘思维认知密集的舆论环境中很难得到突破,只有事件进入到衰退期,外围边缘认知的密集度下降,呈现出舆论平台的空缺,内核的信息才有可能突破阻力,浮现于人们的视野中,从而吸引舆论的再次反转。

(二)相关案例分析

以2016年初刷爆朋友圈,掀起舆论高潮的“诺贝尔哥”与引力波事件来看,有人认为其中的舆论表现更多在于网民们由爱国引发的非理性情绪狂欢。而如果根据图1的信息传播状态分析,我们不难看出边缘化认知思维在其中的影响力。

事件回顾:2月12日以来,一段《非我莫属》5年前的老视频,把工人郭英森、民间科学家、主持人张绍刚、嘉宾方舟子先后送上话题榜。众多网友指责嘉宾和主持人屡次打断郭英森说话,称应尊重有梦想的人,“我们欠他一个道歉”。在整个事件中,众多微博大V如@课代表胖圆圆、@袁立、@姚晨、@孔二狗都发声支援诺贝尔哥,瞬间将“诺贝尔哥”包装成一个追求科学梦想的工人。也因此,微博众网友开始各自站队,纷纷加入此事件的讨论中。我们发现,这一期间的信息互动所讨论的内容科学性成分极少,由边缘思维所引发的爱国情绪和对诺贝尔奖的崇拜使得来自各行各业的网民开展了一场盲目的追责讨论。当然,在这种“主流”舆论的背景下,也有很多网友发出了不同的声音,指出视频中所涉及的更多是概念的炒作,而非科学本身。但这些“不和谐”却代表事件本质的信息在巨大的情绪化信息传播潮流中很难得到突破。

随着事件的持续发酵,开始有更多具备科学素养的网友发声。21日,以科技青年为主要聚焦平台的“果壳网”(Guokr. com)主编Moogee发表了《梦想可以尊重,但瞎想不妨嘲弄》一文。文中探讨了有关民间科学家、“科学创新”的科学界定与同行评议等研究传统,并指出这场“引力波”的舆论风暴不过是大众为了自己“梦想”外化的归因。这篇文章在不同平台被纷纷转载,又引发了公众对科学素养及“梦想的现实化”的新一轮探讨。

有意思的是,一场“普通人是否该有梦想”的话题之争最终被证实为明显的网络营销。有疑似参与营销的微博号透露称:发布“诺贝尔哥”的视频他们收到了3000块的推广费。另外,“引力波”大火之后,连带那档求职节目也重回公众视野,节目播放量达历史最高。而不少公众号更是借势而为,利用激烈的文字煽动读者情绪,只为创造新的微信爆文。

在这场舆论的狂欢中,我们看到了反转事件中舆论所呈现的不同发展阶段。舆论的上升期,边缘思维影响下的“尊重梦想”的认知和爱国情绪瞬间席卷了整个舆论场,这其中不乏个别网友的不同声音,但这些“不和谐”的信息传播要么湮没于“主流化”的舆论中,要么收获了更多的口水和反攻。在“沉默的螺旋”的影响和一些主流媒体的议题设置下,边缘思维认知的结果迅速成为大众的意见,占据了整个舆论场空间。

三、边缘化思维中的标签性认知

为什么在网络舆论的发展初期,人们的认知会受到边缘思维的影响?通过对今年上半年网络反转事件的分析,我们不难发现,信息本身的性质特征是其中的一个重要因素。相较个人性、娱乐性的信息内容,带有“国家”“民族”“科学”“阶层”等宏大政治标签和科学素养的舆论互动更易表现出边缘化认知思维。而涉及社会发展、民生经济等与人们日常生活密切相关的信息,其传播进程中边缘思维认知的影响力偏弱。表1中列举了2016年上半年以来引爆舆论圈的反转事件。

表1

从表1所列举的新闻事件我们发现,打上不同标签化词汇的认知更易受到边缘化思维的影响。原因分析:

第一,观点的消费意识VS事件本原的追踪。处在这个信息化的时代,大量的信息疯狂地向我们涌来,为防止我们的大脑崩溃,也为了适应现在快节奏的生活,我们将不重要与无意义的信息交给了边缘思维处理,大脑则择取少数重要的信息去分析思考。边缘思维与自我意识会根据积累的经验迅速得出结论,一方面维系着个体与社会的联系,一方面也是自我保护的一种体现。在这种思维认知的指引下,多数的宏观性或与个人生活密切度不大的信息被个体自主地归入观点消费的行列。“公共议题和争论变得越来越短命。我们曾相信‘围观就是力量’,却在各种公共议题之间走马观花,鲜有驻足。问题被放在了台面上,却因为缺乏持续的关注而无法深入解决。”[3]观念的消费疏解了人们“不在场”的焦虑,却使人们放弃了独立思考和表达的权力。

第二,前十效应与马太效应的影响。尽管网络环境给个体提供了观点表达的自由,但是网络依然是一个多种力量制约的传播平台,不同意见的表达与交流依然存在障碍。另一方面,对于关注度的过分依赖也使得网络意见领袖的观点更易于散布与转发。李良荣教授提出了网络信息传播的“前十效应”,指出网络中的公共事件,前十位网友的意见和评价决定了后续成百上千的信息内容和态度,从而引起网络舆论。[4]舆论认知极易被诱导,在网络环境中,除了前十效应,带有一定知名度的大V们在事件议题化的进程中也发挥着重要作用。由大V们提供的意见借助于粉丝们的大力传播,迅速地在网络环境中散布,成为网络舆论场中的主流意见,也更刺激了网友们的边缘思维认知。

另外,部分正规媒体在自己的社交媒体账号对这些信息的推波助澜也成为舆论认知中边缘思维爆发的一大推力。例如,在“诺贝尔哥”事件中,人民日报官方微博转发了视频,并打上了“尊重梦想”的标签来引导话题(该微博已删除)。还有部分媒体盲目迎合网络热点,发布了不少挺“诺贝尔哥”的新闻报道和评论文章。原本公众对科学就在目前的网络环境中,非理性的舆论表达成了常见的方式,凸显了网民参与公众议题讨论能力低下的情况。但公众也有自己的批判能力和对不良信息的抵制能力,单纯地预设公众是毫无思想的乌合之众未免太过武断。我们发现,无论是网络的信息环境还是现有的媒体内容生产机制,都激化了个体对公共事务认知的边缘化思维。在社会转型期,网络环境大开放、大自由,各类社会矛盾比较突出,公众舆论需要在探索中逐步调整、改善、淘汰、优化,直至理性。

缺乏了解,媒体的错误信息传播更增强了公众对科学界人士的偏见——认为他们只不过在用自己的评价体系排挤大有前途的民间科学家。

[1] 崔逾瑜,匡志达.“舆论反转”背后的反思[J]. 新闻前哨,2015(10):16-18.

[2] 曹林.“新闻反转剧”背后的浮躁标签战[EB/OL] . http://zqb. cyol.com/html/2014-07/20/nw.D110000zgqnb_20140720_5-01. htm,2014-07-20.

[3] 微信朋友圈:随手转发的“舆论场”?[DB/OL] .中国青年报,http://yuqing.people.com.cn/n/2015/0318/c212785-2671 0295.html,2015-03-18.

[4] 李良荣,于帆.网络舆论中的“前10效应”——对网络舆论成因的一种解读[J].新闻记者,2013(2):50-53.

G206

A

1674-8883(2016)17-0052-02

刘艳(1978—),女,陕西汉中人,硕士研究生,讲师,研究方向:传播学。