基于宏观数据的乳制品质量安全事件的影响及归因分析

2016-10-31姜冰李翠霞

姜冰,李翠霞

(1. 东北农业大学动物科技学院,黑龙江 哈尔滨 150030;2. 东北农业大学经济管理学院, 黑龙江 哈尔滨 150030)

基于宏观数据的乳制品质量安全事件的影响及归因分析

姜冰1,李翠霞2*

(1. 东北农业大学动物科技学院,黑龙江 哈尔滨 150030;2. 东北农业大学经济管理学院, 黑龙江 哈尔滨 150030)

乳制品是人类膳食结构中营养成分较高的食物之一,乳制品质量安全对保证人类身体健康、提升身体素质以及产业的发展意义重大。基于乳制品质量安全事件的背景,运用供应链管理理论,分析乳制品质量安全事件对乳业发展的影响,采用国家质检总局和食药监局近15年的抽检数据,探究乳制品质量安全事件的根源。结果表明,“三聚氰胺”事件导致牛奶产量增加滞缓、乳制品加工企业发展速度缓慢、乳制品贸易逆差加大、乳制品消费大幅波动,该事件发生前后的乳制品质量安全问题的归因也存在差异。事件发生前,导致乳制品质量安全事件的原因主要以卫生指标、理化指标、食品添加剂指标和食品标签规范指标等四个方面的问题为主;事件发生后,经过政府及供应链相关主体的治理,目前乳制品质量安全事件的原因主要集中在卫生指标方面,乳制品质量安全问题的根源在于乳制品加工企业疏于对供应链的安全管控。因此,从完善政府监管平台、强化原料乳供应主体的科学管理、推进乳制品加工企业的安全生产、加强乳制品销售的过程质量控制、推进社会共治等角度提出规避乳制品质量安全事件发生的思路,促进行业发展。

乳制品;质量安全;政府监管;供应链;归因

姜冰, 李翠霞. 基于宏观数据的乳制品质量安全事件的影响及归因分析[J]. 农业现代化研究, 2016, 37(1): 64-70.

Jiang B, Li C X. Macro data analysis of the impacts and influencing factors of the qualitative safety incidents of dairy products[J]. Research of Agricultural Modernization, 2016, 37(1): 64-70.

现有文献将乳制品质量安全事件的研究内容主要集中在乳制品质量安全事件的责任归属、影响因素、供应链控制体系建设和政府监管框架构建等方面。在责任归属方面,学者们多将奶源质量安全存在的问题归因于供应链主体和监管部门的管理因素和科技因素,将导致乳品质量安全的深层原因归结于市场信息不对称和政府监管不力[3-4];在影响因素方面,学者们多从供应链相关主体的关键操作环节、主客观因素、宏微观因素等角度梳理影响乳业安全的因素[5-7];在供应链管控方面,学者们多通过建立不同的乳制品质量安全控制评价指标体系,评价乳制品供应链的安全情况,进而提出管控方法[8-11];在政府监管方面,学者们多从法规标准、政府监管、检测体系、信息体系、微观规制体系、资质认证及许可、突发事件应对、风险预警分析、技术体系、发达国家经验借鉴等多方面提出提高政府监管效益的措施[12-14]。现有文献对乳制品质量安全问题的研究主要侧重借助多学科的理论对乳制品供应链管控和政府监管方面的问题进行分析,本文基于“三聚氰胺”事件对中国乳业发展的影响,采用宏观统计数据定量分析的方法,分析乳制品质量安全事件对原料乳生产、乳制品加工企业、乳制品消费和乳制品贸易的影响,探讨不同阶段乳制品质量安全事件的根源,提出加快消除造成乳制品质量安全事件隐患的措施,逐步恢复乳业的生机、激发市场的活力。

1 乳制品质量安全事件对乳业发展的影响

1.1 牛奶产量增加滞缓

乳制品质量安全危机的产生,引发了政府和乳制品行业对奶源质量安全的关注,管制手段和相关政策的出台对牛奶产量造成了影响。我国散户和奶站模式下的奶牛养殖比重达70%,农区、牧区和城市郊区为奶牛养殖主要分布区,以奶牛饲养数量为依据,牧区的奶牛饲养主要分布在内蒙古和新疆,农区的奶牛饲养主要分布在黑龙江、河北、山东、山西和陕西,大中城市郊区奶牛饲养主要分布在北京、上海和天津。收购契约合同、市场收购和“公司+基地+农户”是农户与企业进行交易的主要方式。

表1 2000-2014年中国及主要产区牛奶产量(万t)Table1 Milk production in China and major production areas from 2000 to 2014

自2000年以来,我国牛奶产量以年均11.35%的速度持续增长,其中,2000-2007年牛奶产量为快速增加阶段,年均增速23.01%(表1),由于2008年9月份“三聚氰胺”事件的发生,牛奶产量急剧下降,导致2009年牛奶产量比去年同期减少1.04%,2008-2014年牛奶产量以年均0.78%的速度波动增加。从不同区域分析,内蒙古、黑龙江和河北的奶类产量分列全国前三名,且奶类产量的总量占全国奶类产量比重51.84%。2000-2007年内蒙古、黑龙江和河北的牛奶产量分别以年均41.58%、17.38%和28.90%的速度递增,2008年内蒙古和河北的牛奶产量出现的不同程度的下降,主要是由于“三聚氰胺”事件主要涉及的企业是内蒙古的“蒙牛”和河北的“三鹿”,而黑龙江并未检测出含“三聚氰胺”的乳制品,2008-2013年河北和内蒙古的牛奶产量分别以年均0.56%和2.41%的速度递减,黑龙江省的牛奶产量则以年均1.51%的速度递增。但是,2013年我国牛奶产量和主要产区牛奶产量均出现不同程度的下降,主要是由于国家为保障乳制品的“源头”质量安全,鼓励乳制品生产企业自建奶源。可是,目前100头奶牛以上的规模化养殖比重仅占中国奶牛数量的37%左右,部分乳制品加工企业为了避免安全隐患的发生,拒绝收购散户的原料乳或是将原料乳收购价格压低,同时养殖户还要面对近年来国内饲料成本大幅上涨的态势,综合以上原因,导致众多养殖户退出市场,引发“奶荒”,2014年产量所有回升。可见,大型乳制品质量安全事件对奶类生产造成了较大的影响。

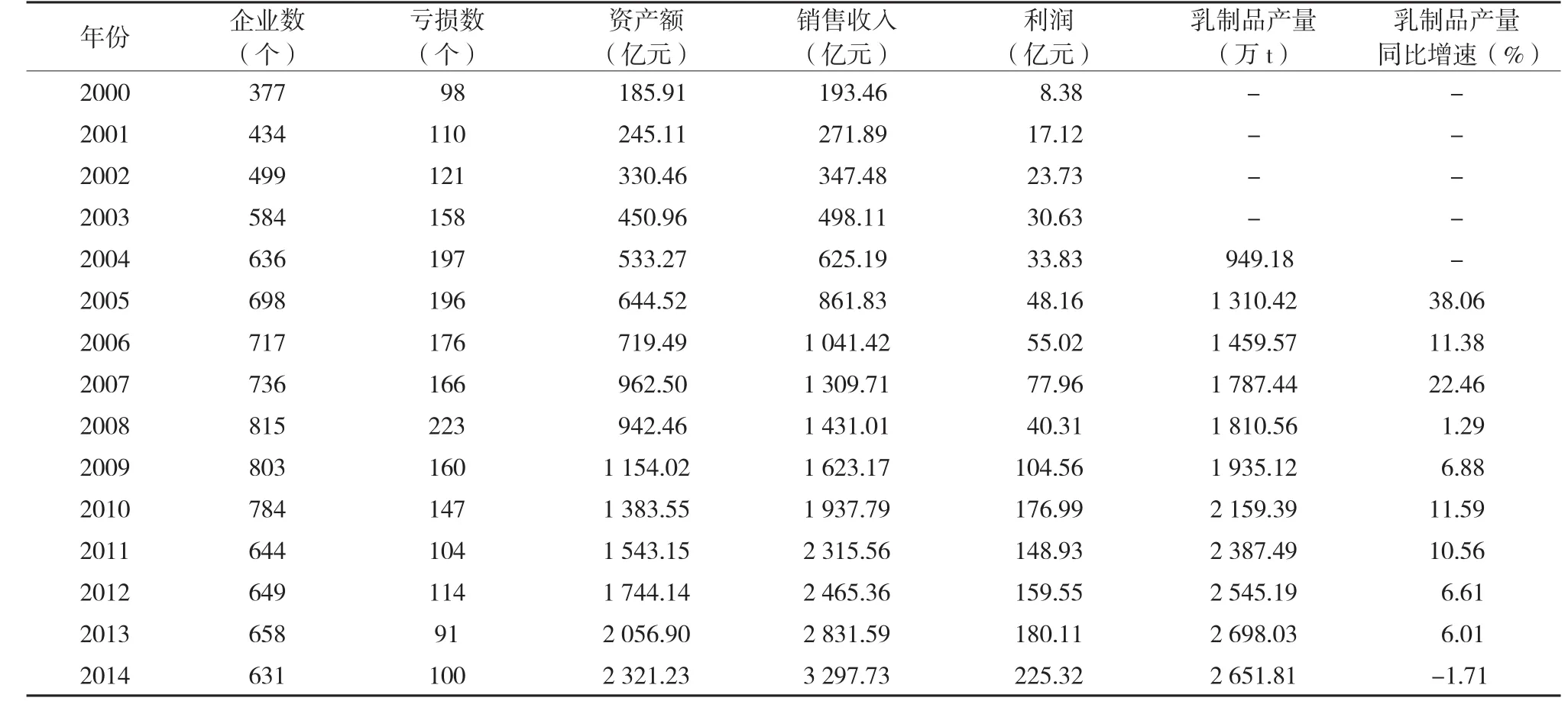

1.2 乳制品加工企业发展速度缓慢

乳制品质量安全危机的产生,对加工企业的市场生存能力、盈利能力和乳制品产出能力造成了较大的影响。2000年以前,我国乳制品行业处于缓慢成长期,乳制品行业小企业众多,市场集中在奶源带和大中型城市,乳制品普及率低。随着伊利、光明、蒙牛等企业的成立,乳制品行业从分散、弱小的格局,拉开了快速集中的帷幕。2000-2008年我国乳制品行业规模以上企业数量逐年增加,而企业亏损率呈波动上升态势,企业资产总额、销售收入和利润总额分别以年均22.49%、28.42%和21.69%的速度增长(表2),此阶段的乳制品企业杂乱无章,出现肆意扩张规模和违规生产行为,加之政府监管漏洞致使乳制品企业的资本和利润迅速膨胀,尽管盈利能力上涨,但是部分乳制品企业的牟取短期利益的取向和行业的不稳定性导致其亏损或退出市场的现象时有发生。2008年企业利润额降幅达48.29%,且2008年乳制品产量的同比增幅水平最低。

表2 2000-2014年我国乳制品企业运营情况Table2 Operational situation of China’s dairy companies from 2000 to 2014

2009-2014年国家相关乳制品行业的政策法规的相继出台、政府监管力度的加大、消费者食品安全意识的提升以及来自国际乳制品市场的竞争等多方面的压力,我国乳制品行业不断的实现规范化、标准化和规模化的发展,乳制品企业发展态势较好,规模以上企业数量和企业亏损率呈递减态势,但是由于“三聚氰胺”事件对国内消费者的乳制品消费偏好的负面影响持续性较强,加之国内乳制品市场国际化趋势日益显著,且国内“奶荒”态势严峻,使乳制品企业发展速度减缓,企业资产总额、销售收入和利润总额分别以年均15.00%、15.23%和16.59%的速度增长,2009年开始企业利润逐渐回升,但是相对其他两项指标增速较慢,乳制品产量同比增速缓慢。

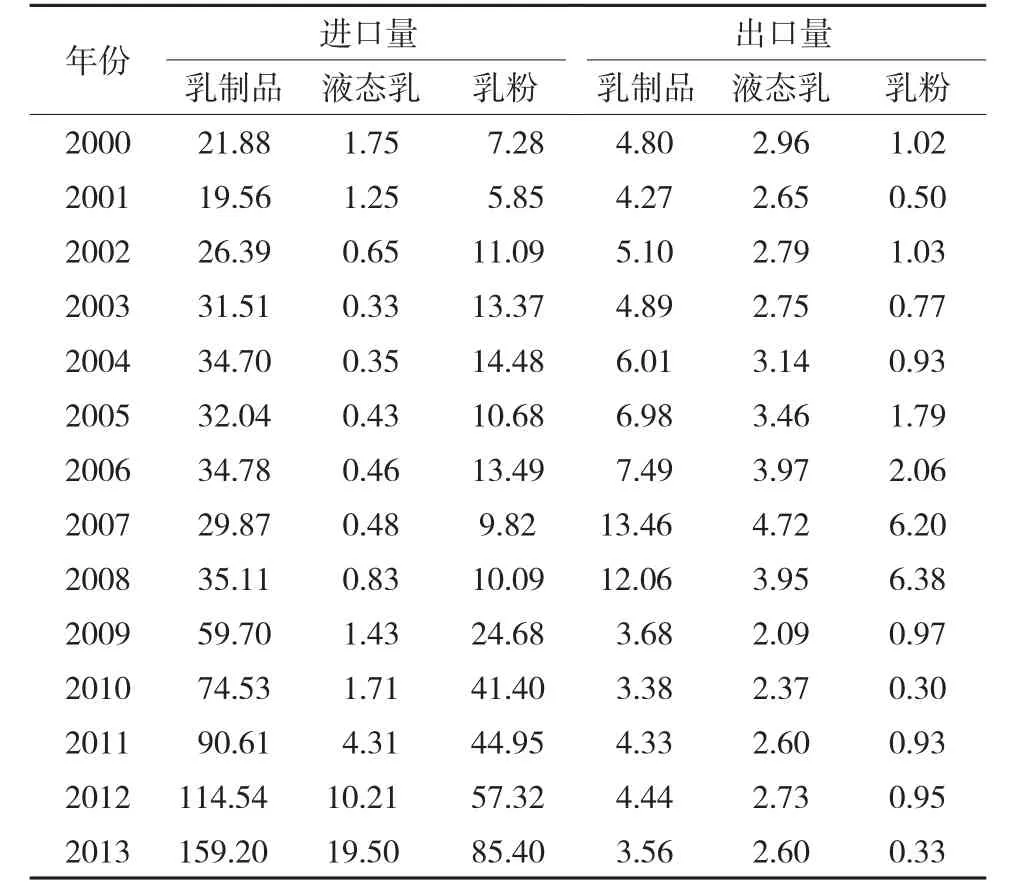

1.3 乳制品贸易逆差加大

乳制品质量安全危机的产生,使我国乳制品出口受到极大的制约,而鉴于国外乳制品的成本优势和消费者偏好以及国内奶源的紧张,我国乳制品进口量大幅度提高,乳制品贸易逆差显著,2000-2007年乳制品出口量以年均15.87%的速度大幅上涨,2007年为历年最高出口值,达13.46万t(表3),乳制品进口量则以4.55%的速度平缓增加;2008年由于“三聚氰胺”事件的发生导致乳制品出口量大幅下降,进口量不断攀升,2008-2013年乳制品进口量以年均35.30%的速度递增,出口量以21.65%的速度下降;对不同类别乳制品的进出口情况分析,2008年以后,液态乳和乳粉的进口量大幅上升,年均增速分别为88.01%和53.29%,而液态乳和乳粉的出口量则大幅下降,分别以年均8.02%和44.69%的速度递降。目前,我国乳制品进口量仍维持高速增长,出口量降幅较大。

表3 2000-2014年我国主要乳制品贸易情况(万t)Table3 China’s major dairy product trade from 2000 to 2014

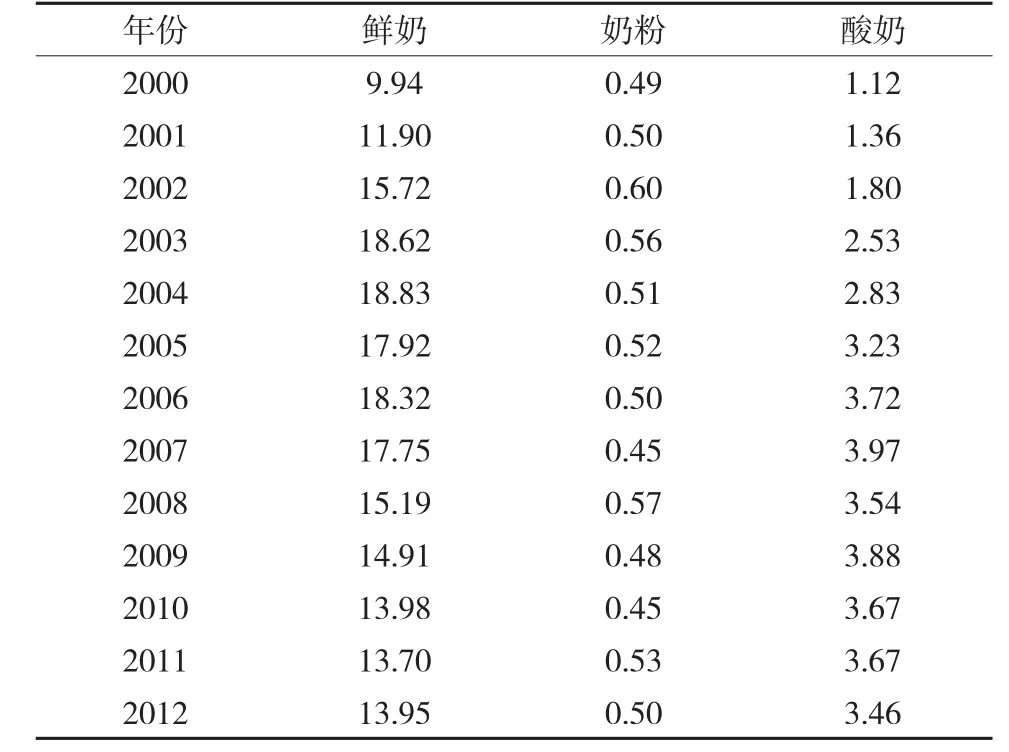

1.4 乳制品消费大幅波动

乳制品质量安全危机的产生,使消费者的心理和购买行为对乳制品消费产生抑制力,引致乳制品消费市场的不稳定。就乳制品消费而言,2000-2012年中国城镇居民鲜奶、奶粉和酸奶的人均购买量呈现先上升再下降的态势(表4),2000-2007年鲜奶和酸奶的人均购买量以年均8.63%和19.81%的速度增长,在2007年达到峰值,自2008年开始鲜奶和酸奶的人均购买量以年均2.11%和0.57%的速度递减;奶粉在2000-2008年人均购买量以年均1.91%的速度增长,在2008年达到峰值,自2009年开始奶粉的人均购买量以年均3.22%的速度递减。

表4 中国城镇居民主要乳制品人均购买量(kg/人)Table4 Major per capita purchase of dairy products from China’s urban residents

2014年1-2月,对黑龙江、河北、陕西、广东和北京五地的消费者进行调研,510个有效样本结果显示,在发生乳制品质量安全事件后,仅有16.93%的被调查者表示会维持原食用习惯和购买频率,83.07%的被调查者的消费行为较为消极,其中,47.24%的被调查者表示会停止购买被曝光批次乳制品,25.42%的被调查者表示会减少食用乳制品,19.18%的被调查者表示会寻找替代品牌,8.16%的被调查者表示会停止购买乳制品[7]。由此可见,乳制品质量安全事件对消费者购买行为有不同程度影响。

2 乳制品质量安全事件的归因探析

2.1 行为主体的确定

在乳制品供应链各环节中,原料乳供应环节存在的质量安全隐患不会直接对消费市场的乳制品质量安全造成影响,原料乳必须通过一系列复杂的加工流程才能进入市场流通领域,面对不合格的原料乳,对于与企业签订原料乳收购合同的散户、养殖小区和奶站而言,企业有权拒收;对于自有奶源而言,企业可以将不合格原料乳进行销毁,因此由原料乳供应环节的质量安全隐患引发的乳制品质量安全事件是可以通过乳制品加工企业在原料乳收购初期的严格管控行为而规避的。可见,乳制品加工过程是否规范是影响乳制品质量安全的关键要素,乳制品加工企业产出乳制品的质量可以直接反映企业对原料乳供应环节的质量控制能力及加工企业自身的生产管理能力。故将乳制品加工企业作为归因探析的行为主体。

2.2 行为主体的归因结果

为保障消费者的合法权益,促进乳制品行业健康发展,自1992年起,国家先后组织数次乳制品类产品质量国家监督常规抽查,本部分以在中国质量新闻网消费频道的国家抽查公告中发布的由质检总局和食药监局于2000-2014年间开展的涉列不同类型乳制品的43次常规抽检结果为依据阐述基于加工环节的我国乳制品质量安全事件的归因。

1)抽检结果分析。在2000-2014年进行的14次液态乳抽检中,不合格产品113种,涉列企业110家。其中,不合格灭菌乳产品30种、不合格酸牛乳产品45种、不合格配方乳产品38种。在19次乳粉抽检中,不合格产品78种,涉列企业75家。其中,不合格全脂乳粉6种、不合格全脂加糖乳粉3种、不合格调味乳粉2种、不合格婴幼儿乳粉48种、不合格其他配方乳粉19种(中老年乳粉15种、学生乳粉1种、强化乳粉3种)。而在2014年5月食药品监局对30个生产省份的588家企业的乳制品国家监督抽检结果显示,不合格液体乳44种(灭菌乳20种、酸牛乳18种、配方乳6种),不合格乳粉4种(均为全脂乳粉),其他乳粉均通过抽检,说明目前我国液态乳制品的质量安全隐患高于乳粉的质量安全隐患。

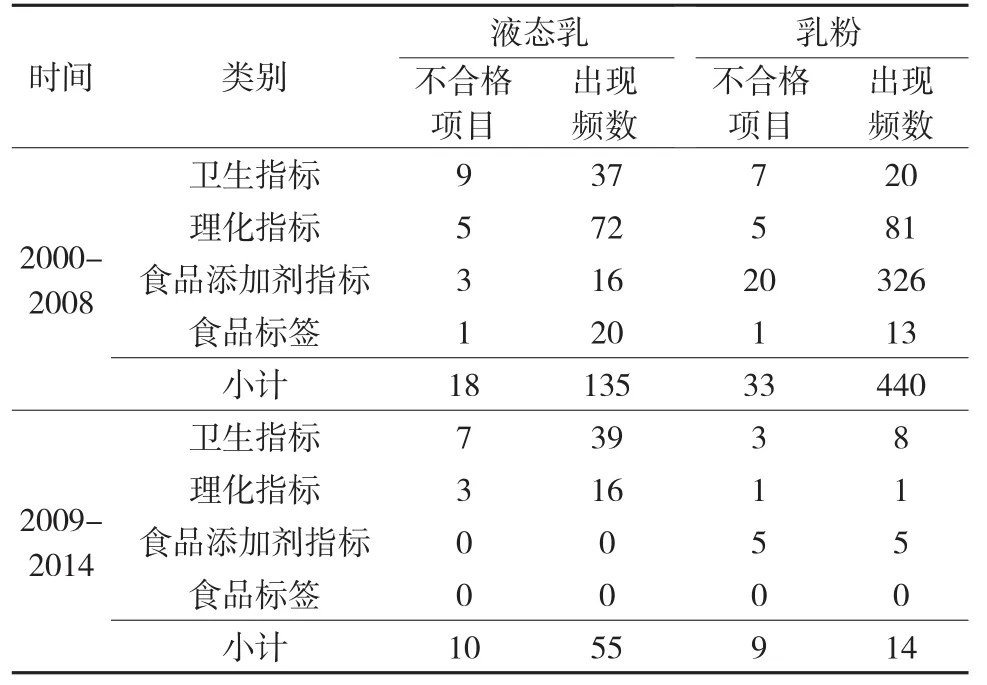

2)引致性因素分析。以2009年的“三聚氰胺”案件终结和《食品安全法》出台为分界线。按照当时乳制品质量安全相关检测标准,2000-2008年在9次液态乳抽检中,发现63种不合格产品,共计18个不合格项目,出现总频数135次(表5),其中,卫生指标不合格项目占50%,出现频率达27.41%;11次乳粉抽检的65种不合格产品中,共有33个不合格项目,出现总频数440次,食品添加剂不合格项目占60.61%,出现频率达74.09%。可见,在此期间,乳制品在卫生指标、理化指标、食品添加剂指标和食品标签规范指标方面均存在不同程度的问题,暴露了乳制品加工企业在生产环境、产品配方、食品添加剂使用、标签使用等方面的问题,尤其是乳粉在食品添加剂使用方面的严重问题暴露了乳粉加工企业在产品配方的营养强化调配方面存在的“偷工减料”隐蔽违规行为。

2009-2014年5次液态乳抽检50种不合格产品中,共有10个不合格项目,出现总频数55次,其中卫生指标不合格项目占70%,出现频率达70.91%;8次乳粉抽检13种不合格产品中,共有9个不合格项目,出现总频数14次,其中卫生指标不合格出现频率达57.14%。可见,2009年以来随着“阜阳劣质奶粉”和“三聚氰胺”两起乳粉质量安全事件的终结,在《食品安全法》出台、乳制品行业整合、国家政策导向等多重背景下,抽检乳制品的不合格项目数量及出现频数均有所下降,乳粉质量安全情况好于液态乳,但是抽检结果显示,当前乳制品质量安全隐患主要表现在卫生指标和理化指标,尤其是卫生指标问题较为突出,反映出企业在生产经营过程存在操作不当、卫生条件控制不严、清洗消毒措施不到位等问题,同时部分卫生指标,如黄曲霉毒素M1和霉菌也反映出企业在原料乳质量控制方面存在漏洞,原料乳质量不高,部分乳粉加工企业还会出现在生产时为节约成本未添加产品标准中规定需要强化的营养强化剂,致使食品添加剂指标不合格。

表5 2000-2014年乳制品抽检不合格项目汇总Table5 Sampling unqualified project summary of dairy products from 2000 to 2014

3 规避乳制品质量安全事件发生的对策建议

3.1 完善政府监管平台

首先,在归纳总结可能引致乳制品质量安全隐患以及乳制品质量安全事件的成因的基础上,制定切合实际的分工方案,并依据各个部门已经建立的检验监测网络的实力,进一步明确各环节安全监管职能,做好安全监督管理衔接。

其次,政府可以考虑在落实《企业信息公示暂行条例》(2014)基础上,加强对乳制品企业信息公开的立法工作,尽快出台《乳制品行业信息公开条例》, 明确信息公开的内容、时间、方式以及对未按要求执行信息公开的企业具体惩罚措施,通过信息公开的立法监督企业行为。

第三,以《食品安全法》为基础,针对当前由于部分法律法规缺失造成的乳制品生产中重点环节出现违规行为的现象,构建规范生产、加工、流通和销售环节主体行为的全程垂直法律法规体系,如制定乳制品安全监管处罚条例,明确对乳制品供应链各环节主体失范行为产生后的惩罚程序和惩罚手段,为各主体建立符合自身特点的惩罚制度提供参考依据[15]。

第四,通过建立多样化的乳制品安全监管举报方式制度、举报者的特别法律保护和奖励制度、无偿便捷的乳制品质量安全信息获取制度及接受公众意见和建议专项制度,提高公众的社会监管地位及安全监管参与度[16]。

3.2 强化原料乳供应主体的科学管理

首先,提高原料乳供应主体的科学管理意识,政府应引导乳制品加工企业、行业协会和科研机构开展公益性的培训活动,或适量的安排养殖户培训专项资金,把对原料乳供应主体的培训作为政府的一项日常工作开展,定期组织养殖技术和收乳技术的培训,帮助养殖户制定合理的养殖计划,解决养殖户在养殖和收乳过程中出现问题,并通过先进养殖户的经验交流,改变现在养殖户盲目养殖的状态,激发养殖户科学养殖的热情,全面提高养殖户的素质、养殖技术及管理水平。

其次,科学合理的进行饲养管理,在饲料的使用上,养殖户应掌握正确贮存饲料的知识和科学的饲料配制的方式,在保证饲料量与质的基础上,提高原料乳的质量,在饲养环境改善上,应设计适合奶牛成长的牛舍,配备齐全的粪尿清理设施,并有计划对牛舍进行清理,有条件的规模养殖场,可适当增加粪便发酵设施和沼气池,既保护环境的同时,又带动循环经济的发展,在疫病防治上,加强对养殖户提供种畜健康、环境卫生、饲料、免疫、疫病监控、药物防治等技术服务,不断提高一线畜牧兽医人员的专业素养,确保基层人员入场进户的服务质量,提高疫病防控水平。

第三,科学合理的进行奶站质量监管,奶站应切实落实卫生消毒制度、日常监测制度、分户留样制度、质量监测制度、购销台账制度、营运交验制度、冷藏运输制度、质量监督员制度、监管责任人制度和挤奶操作规程,同时,奶站应配备专业的检测人员和挤乳人员、配套的检测设备和标准的挤乳设备,保障原料的出站质量。

第四,建立和健全原料乳供应环节的社会化服务体系,包括饲料供应、良种供应与繁育、疾病防疫、养殖技术指导、原料乳收购、储运及市场研究与预测、市场行情通报等,能够使原料乳供应主体的生产活动和参与市场的能力得以提升。

3.3 推进乳制品加工企业的安全生产

首先,加强企业乳制品质量安全检验,包括加强对原料乳的入厂检测和乳制品的出场检测,企业应根据经营的产品类别引进先进的检测设备、制定乳品(原料乳和乳制品)检测标准,在此基础上通过建立以原料乳的农药残留、兽药残留、重金属含量、病原微生物以及乳制品为核心内容的快速检测技术,全面实现乳制品质量安全的技术支撑。

其次,在企业生产中积极推行HACCP等乳制品行业现行的各种标准体系,建立乳制品企业信息直报体系,及时掌握从乳制品源头到消费者整个链条中所涉及的各个关键环节的信息,提高乳制品监督的针对性、目的性和有效性。

第三,加强乳制品质量安全预警系统的建设,集成通讯信息技术实时监控在市场流通环节中乳制品检测结果,对偏离正常状态的信息进行自动筛选并形成预警信息,以预设的规则和范围进行预警信息的发布或通告,确保乳制品预警报告具有实时性。

第四,完善企业日常检查制度,加强对设备运行状态、消毒情况、生产环境的巡查,避免加工过程中出现质量安全隐患,此外,还要健全流通过程中的冷链系统,并对系统运行状态进行实时监控,有效地抑制乳制品中各种有害菌的繁殖生长。

3.4 加强乳制品销售的过程质量控制

首先,严控销售环境,根据不同乳制品适宜贮存的温度进行分类贮存和摆放,对于不具备冷链设备的小型零售商,加工企业可以通过买断“专营权”的方式为零售商提供冷藏设施,同时,强化加工企业对零售商销售环境的监督。

其次,销售人员要建立正确的“消费引导”理念,配备专业的销售人员,针对消费者的需求介绍相应的产品,切忌夸大产品的功能,切忌在消费者不知情的情况下诱导消费者购买问题乳制品或临界乳制品,同时,加工企业应与销售企业共同的定期对摆台上的乳制品进行检查,查看是否有过期或是破损的情况,对破损的乳制品进行销毁处理,对临界乳制品进行归类摆置并进行显著的标识。

3.5 加强乳制品安全社会共治

首先,全面推进异体问责制,公众、新闻媒体及各类与乳制品行业有关的社会团体组织,如消费者协会、中国奶业协会等,可以通过曝光、举报、民意调查、微博问政、听证、申诉等更具有客观性、普遍性和民主性的方式对乳制品供应链各主体及政府监管部门进行问责,同时,应在乳业行业法律制度建设中,明确公众、新闻媒体及行业社团组织在问责中的主体地位,还要在乳业各项法律法规建设中,具体规定公众、新闻媒体及行业社团组织参与问责的内容、途径、时限和方法,并制定对问责主体的保护措施和办法。

其次,构建风险交流平台,鼓励和支持现有的风险信息发布组织或有资质的民间平台合法注册和运用,形成一批有影响力的风险交流平台,以权威科学信息压倒具有误导性的舆论,这些民间风险交流平台可以与政府的风险交流部门进行沟通交流,可以联合媒体、行业协会、企业、学者和消费者权益保护等团体,灵活的开展风险交流活动,为利益相关者提供一个“自由”的对话、交流思想、信息和意见的平台,实现社会不同主体的参与和共治。

[1] 于海龙, 李秉龙. 基于产业链的我国奶业利益分配关系分析[J].云南财经大学学报, 2011(6): 56-63.

Yu H L, Li B L. An analysis on the benefit distribution of China’s dairy industry based on industry chain[J]. Journal of Yunnan University of Finance and Economics, 2011(6): 56-63.

[2] 周应恒, 马仁磊, 王二朋. 消费者食品安全风险感知与恢复购买行为[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2014, 14(1): 111-118.

Zhou Y H, Ma R L, Wang E P. Analysis on differences between consumer risk perception of food safety and recovery purchasing behavior[J]. Journal of Nanjing Agricultural University (Social Sciences Edition), 2014, 14(1): 111-118.

[3] 樊斌, 李翠霞. 基于质量安全的乳制品加工企业隐蔽违规行为演化博弈分析[J]. 农业技术经济, 2012(1): 56-65.

Fan B, Li C X. Game analysis on the evolution of dairy processing enterprises’ hidden violation behavior based on quality safety[J]. Journal of Agrotechnical Economics, 2012(1): 56-65.

[4] 姜冰, 李翠霞. 乳制品质量危机背景下供应链安全管控机制研究[J]. 农业现代化研究, 2013, 34(6): 71-79.

Jiang B, Li C X. Research on supply chain security control mechanism under background of dairy products quality crisis[J]. Research of Agricultural Modernization, 2013, 34(6): 71-79.

[5] 李杰. 乳制品质量安全的战略意义[J]. 中国乳业, 2012(11): 20-24.

Li J. Strategic significance of quality and safety of dairy products[J]. China Dairy, 2012(11): 20-24.

[6] 王晓东. 基于供应链的乳制品质量安全分析[J]. 食品安全导刊,2015(3): 21-23.

Wang X D. Analysis of quality and safety of dairy products based on supply chain[J]. China Food Safety Magazine, 2015(3): 21-23.

[7] 李翠霞, 姜冰. 情景与品质视角下的乳制品质量安全信任评价[J]. 农业经济问题, 2015(3): 75-85.

Li C X, Jiang B. Trust evaluation of dairy products quality safety in the perspective of situation and quality[J]. Issues in Agricultural Economy, 2015(3): 75-85.

[8] 刘俊华, 芦颖. 基于模糊测度的乳品供应链质量安全绩效评价与控制[J]. 内蒙古大学学报, 2013, 44(2): 122-130.

Liu J H, Lu Y. Quality and safety performance evaluation and controlling of the dairy supply chain based on fuzzy measurement[J]. Journal of Inner Mongolia University (Natural Science Edition),2013, 44(2): 122-130.

[9] 张智勇, 张永裕. 基于集对分析的乳产品供应链质量安全风险分析与控制[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2011(4): 13-16.

Zhang Z Y, Zhang Y Y, Risk analysis and control of quality and safety of milk products supply chain based on set pair analysis[J]. Heilongjiang Animal Science and Veterinary Medicine, 2011(4): 13-16.

[10] 慕静, 车东方. 乳制品供应链的质量安全控制机制及可追溯系统研究[J]. 食品科技, 2014, 39(7): 333-338.

Mu J, Che D F. Research on quality and safety control mechanisms and traceability system of dairy supply chain[J]. Food Science and Technology, 2014, 39(7): 333-338.

[11] 达古拉, 韩柱. 乳制品质量安全问题的经济学解析[J]. 经济纵横, 2015(4): 57-61.

Da G L, Han Z. Economics analysis on the quality safety of dairy products[J]. Economic Review, 2015(4): 57-61.

[12] 朱雨薇. 新西兰乳制品质量安全监管体系及相关标准法规综述[J].中国乳品工业, 2014, 42(10): 28-33.

Zhu Y W. Overview of dairy quality and safety supervision organization and relative law regulations and standards in New Zealand[J]. China Dairy Industry, 2014, 42(10): 28-33.

[13] 刘芳, 危薇, 何忠伟. 中外奶业政策比较分析[J]. 世界农业,2014(1): 68-74.

Liu F, Wei W, He Z W. Comparative analysis of dairy industry policy in china and foreign countries[J]. World Agriculture, 2014(1): 68-74.

[14] 白宝光, 解敏. 基于科技创新的乳制品质量安全问题监控逻辑[J].科学管理研究, 2013, 31(4): 61-65.

Bai B G, Xie M. Dairy products quality security monitoring logic based on technology innovation[J]. Scientific Management Research,2013, 31(4): 61-65.

[15] 王殿华. 风险交流:食品安全风险防范新途径[J]. 中国应急管理, 2012(6): 42-47.

Wang D H. Risk communication: A new approach to food safety risk prevention[J]. China Emergency Management, 2012(6): 42-47.

[16] 周应恒, 王二朋. 中国食品安全监管:一个总体框架[J]. 改革,2013(4): 19-29.

Zhou Y H, Wang E P. Chinese food safety regulation: A general framework[J]. Reform, 2013(4): 19-29.

(责任编辑:童成立)

Macro data analysis of the impacts and influencing factors of the qualitative safety incidents of dairy products

JIANG Bing, LI Cui-xia

(1. Animal Science and Technology Institute, Northeast Agricultural University, Harbin, Heilongjiang 150030, China;2. College of Economics and Management, Northeast Agricultural University, Harbin, Heilongjiang 150030, China)

Dairy products are among the highest nutritional foods in human diet. Dairy qualitative safety is critical for the human health and physical quality and for the sustainable development of the dairy industry. In the context of dairy product qualitative safety incidents, based on 15 years of macroeconomic data and applying the theory of supply chain management,this paper analyzed the impacts of dairy product qualitative safety incidents and explored the influencing factors of dairy product qualitative safety incidents. Results show that “Melamine” accident lead to the slow rise in milk production and dairy processing enterprise development, the increased deficit in dairy product trade and the fluctuations in dairy consumption. The impacts of dairy product qualitative safety issues are different before and after the incident. Before the incident, dairy product qualitative safety incidents were mainly from health indicators, physical and chemical indicators,food additives and food labels. After the incident, through the government's governance and supply chain organization’s management, the causes of the dairy product qualitative safety incidents include the health indicators and the neglect of enterprises’ safety management. Finally, to avoid dairy product qualitative safety incidents and to promote the sustainable development of the dairy industry, this paper suggests to improve the government supervision platform, to strengthen the scientific management of raw milk supplier, to promote the production safety of dairy processing enterprises, to strengthen the process quality control of dairy product sales, and to promote the common governance.

dairy products; qualitative safety; government regulation; supply chain; influencing factors

乳制品质量安全关系到乳制品市场供求的稳定、乳制品加工企业的涨落、乳业的兴衰及政府的公信力,乳制品质量安全问题成因的探析是推进全产业链整合的基础,对促进乳制品行业的复苏具有重要的现实意义和政策启示[1-2]。近十年,在国际奶类产量以年均1%的速度增长的背景下,我国奶类产量正以年均11.35%的速度快速增长,我国乳业正处于快速发展阶段,乳制品产量以年均10.82%的速度增长,城镇居民食用乳制品的普及率达95%以上,农村居民人均乳制品消费量则以年均4.40%的速度增长。在乳业快速发展的同时,“无抗奶”、“结核奶”、“大头娃娃劣质奶粉”、“三聚氰胺”等频发的乳制品质量安全事件使中国乳业成为众矢之的,2012年由武汉大学质量发展战略研究院发布的《中国质量发展观测报告》显示,在调查的果蔬、粮油、肉类及其制品、饮料、乳制品和地方小吃6类食品中,乳制品满意度为62.60%,排名倒数第2;2012年中国质量协会、全国用户委员会第四次组织开展的液态奶消费者满意度测评结果显示,消费者对“液态奶安全的放心程度”以及“液态奶安全监管的信心”得分较低,分别为73.44分和67.44分,低于上次有检测记录的2009年的水平;2013年中国质量协会、全国用户委员会组织开展了液态奶消费者满意度测评,液态奶行业用户满意度得分为75.40分,低于2012年0.51分。乳制品质量安全事件的爆发使中国乳业发展陷入困境,鉴于乳制品质量安全问题的成因是一项复杂的系统性问题,学者们从多个角度进行了相应的研究。

National Natural Science Foundation of China (71173035); National Soft Science Research Project of China (2010GXQ5D330).

LI Cui-xia, E-mail: licuixia@neau.edu.cn, licuixia.883@163.com.

17 September, 2015; Accepted 27 October, 2015

F326.3

A

1000-0275(2016)01-0064-07

10.13872/j.1000-0275.2015.0169

国家自然科学基金项目(71173035);国家软科学研究计划(2010GXQ5D330)。

姜冰(1983-),女,黑龙江牡丹江人,博士,主要从事畜牧经济研究,E-mail: jiangbing2020@163.com;通讯作者:李翠霞(1969-),女,教授,主要从事畜牧经济研究,E-mail: licuixia@neau.edu.cn, licuixia.883@163.com。

2015-09-17,接受日期:2015-10-27