日本混合选举制改革以来的政党体制变迁及其可能走向

2016-10-31周建勇

□ 周建勇

日本混合选举制改革以来的政党体制变迁及其可能走向

□周建勇

选举制度与政党体制高度相关。著名的迪韦尔热定律已证明,单一选区相对多数制和议会内两党制度的形成高度关联,比例代表制有助于形成多党制。那么,混合选举制会导致何种政党体制呢?我们对1996年进行选制改革以来的日本选举进行研究发现,实行混合选举制以来,众议院出现了两次政党轮替,最大的两个政党垄断了议会多数席位(2012年稍许例外),小党空间有限,有效议会政党数持续减少。但从有效议会政党数来看,日本政党体制更可能走向两党体制,而非一党独大体制。当然,纯粹的选举制度与政党体制之间的关系在现实中是不存在的,它往往会受到各种因素的共同影响,需要更加综合和深入的研究。

混合选举制;两党制;政党体系变迁

1993年以前的日本政党体制一直保持着自民党一党独大的“五五体制”,这期间的日本长期实行中选区(又称复数选区)单名不可转让的投票选举制度。从1993年“五五体制”终结、1994年日本进行混合选举制改革,并于1996年实行混合选举制以来进行首次大选至今,众议院已经进行了七次大选,尤其是2012年第六次大选,自民党获294席、民主党获57席、新成立的维新会获54席,形成了“第一大党绝对居优,第二、第三党实力相当”的局面。我们应如何看待此次大选结果?维新会是否会改变日本政党体制?在混合选举制下,迪韦尔热定律是否仍然有效?日本将回归一党独大制,还是继续走向两党制?这些问题困扰着我们。

关于日本政党体制的走向,萨托利曾在1976年预测,日本自民党失去绝大多数优势后会形成一个极化的政治体制,①[意]G.萨托利:《政党与政党体制》,王明进译,商务印书馆2016年版,第295页。但由于日本选举体制进行了改革,我们已经无法判断萨托利的预测是否准确。1994年选制改革以来,其他关于日本选举体制对政党体制影响的研究,学界至少有三种预测:②周杰:《新选举制度对日本政党体制的影响——“迪韦尔热效应”的实证分析》,《日本学刊》,2009年第4期。(1)介于两党制与多党制之间的一种政党体制,如“温和多党制”或者可能出现三党制。有限的温和多党制一般包括三到五个相关政党(至少三个),通常不会有单独一个政党取得绝对多数;其不同于两党制的主要区别是,温和多党制的公式不是轮流执政,而是交替组成联盟的联合政府(交替组成的联盟并不必然意味着实际上的替代联盟)。*[意]G.萨托利:《政党与政党体制》,王明进译,商务印书馆2006年版,第249、255、256-257页。在其他方面,温和多党制倾向于类似或模仿两党制机制,尽管更加复杂。(2)“两党制”或向“准两党制”位移。(3)强化自民党一党统治的“一党居优体制”或“准一党居优体制”。*“准一党居优制”为徐万胜提及。参考徐万胜:《冷战后日本政党体制转型研究——1996年体制论》,社会科学文献出版社2009年版,第4页。国内多数学者普遍认为,日本难以形成两大政党体制,且已出现新的“一党优位体制”。严格来说,温和多党制、一党独大体制均为多党制的特殊类型,本身为多党体制。一党独大制是一种特殊的政党体制,它既具有一个政党长期执政的特征,也具有多党制的特征;在政党制度光谱上,它可以说是一党制的特例,也可以说是多党制的特例,但从类型学来看,应当被归为多党制。因而日本混合选举制对政党体制影响的预测可归结为两个观点:日式混合选举制会趋于多党制还是会趋于两党制。我们将在对日本实行混合选举制以来的七次大选进行观察的基础上,探讨该选制下日本政党体制的变化趋势。

一、日本众议院选举制度改革*本部分曾以《选举改革、议会选举和政党制度:日本、台湾比较研究》发表在2009年上半期的《日本研究集林》,这里进行了补充完善。

自1947开始,日本众议院实行中选区(即复数选区)单记名非让渡投票制(Single Non-Transferable Vote under Multi-Member-District;SNT-MMD),改变了1946年大选采用的限制性投票制度,选民把选票投给候选人个人,得票最多的候选人当选。在这种选制下,各政党可以在同一选区推出一名或多名选候人,选民投票选出他们中意的候选人,但若AB是同属一个政党的两名候选人,A候选人的选票超过当选名额后剩余多出的选票不能转让给同是本党候选人的B。这种选制存在严重弊端,1994年1月29日,日本国会参众两院通过政治改革相关四法案,即《公职人员选举法修正案》、《政治资金限制法修正案》、《政党助成法案》以及《众议院议员选区划分审议会设置法案》,规定新的选举制度于1996年第41届大选开始实施。对于众议院而言,新选制将日本分成若干小选区和大选区:小选区以相对多数产生一名议员;大选区按各政党得票比分配剩余议席。参议员选举在选区划分上与众议员不同。它实行小选举区与中选举区相结合的划分方式:即252名参议员中,除100名议员由全国选区按比例代表制产生外,其余152名在全国47个都道府县的行政区划中,按人口比例进行分配,并按简单多数制选举产生。这种选制即是混合选举制,又称“相对多数-比例代表并行制”(Parallel Plurality-PR System),或称“附比例代表制的小选举区制”,亦或“小选举区本位制”。*宋长军:《日本新选举制度与政治改革》,《当代亚太》,2000年第3期。这种选制也类似于半比例代表制,即在比例代表制基础上混合了其他制度,部分从全国的比例代表名单中选出,部分从单议席选区选出。半比例代表制并不意味着比例制名单和相对多数制名单之比恰好为50%:50%,在多数情况下,二者产生的结果并不相同。日本1994年选制改革中涉及众议院的主要内容有:*张伯玉:《日本政党体制的政治生态分析》,世界知识出版社2006版,第352-353页;徐万胜:《冷战后日本政党体制转型研究——1996年体制论》,社会科学文献出版社2009年版,第49-50页。

第一,将中选区制改为小选区制与比例选举区并立制。第二,众议员人数由511名改为500名,其中300名来自小选区,200名来自比例代表区;重新划分选区,将此前中选区制下的129个选区改为300个小选区和11个比例代表区,小选区选举一名议员,比例代表区选举数量不等的复数议员。小选区的议席分配是:首先给47个都道府县各分配一个议席,然后将剩余的253个议席按照人口比例进行分配。比例代表区200个议席按人口比例分配:北海道9席、东北16席、北关东21席、南关东23席、东京都19席、北陆信越13席、东海23席、近畿33席、中国13席、九州23席、四国7席。第三,对候选人资格重新进行规定。在中选区制下,候选人以个人名义参加竞选。在新选制下,小选区的候选人应由“拥有五名以上国会议员”或“在最近一次国会选举中得票率为2%以上”的政党或其他政治团体提名,未具备上述条件者只能以个人名义(即无党派身份)参加选举。在比例选举区,除了具备上述任一条件的政党或政治团体以外,在该比例代表区内拥有议员定额20%以上候选人的政党或其他政治团体也可提出候选人名簿。并且,政党或政治团体所提交的候选人名簿必须符合两个条件:(1)名簿上的候选人总数需达到选取定额的1/5以上;(2)提交名簿的政党或政治团体需事先排好候选人的当选顺序。此外,小选区和比例代表区可重复推荐同一候选人,但只有在小选区提出候选人的政党或政治团体才能在包含该小选区的比例代表区重复推荐统一候选人。第四,从一票制改为两票制,一票给候选人,一票给支持的政党。第五,在当选规定上,小选区实行得票最多者当选,但必须占有效选票总数的1/6以上;被重复推荐的候选人若在小选区和比例选区同时胜出,小选区优先;如果重复推荐者在小选区落选,若得票数不到小选区有效票的一成,则不能以比例代表的身份当选。比例代表区以选区为单位提交候选人名簿,并以选区为单位计算选票,然后以顿特法计算政党所获议席数,按候选人名簿顺序当选。第六,强化对违反选举法律法规的处罚。

此后,根据2000年5月9日日本国会通过的《公职选举法修正案》,新选举制又做了如下调整:第一,比例代表区的众议院议员名额由200名削减为180名;*其中比例代表区的议员定额为北海道8席、东北14席、北关东20席、南关东21席、东京17席、北陆信越11席、东海21席、近畿30席、中国11席、九州21席、四国6席。引自徐万胜:《冷战后日本政党体制转型研究——1996年体制论》,社会科学文献出版社2009版,第53页。第二,限制“复活”当选,在小选区得票数不足总有效票数十分之一者不能在比例代表区“复活”当选;第三,限制比例代表区议员的政党间移动,比例代表区选出的国会议员原则上只要所属政党存续,禁止该议员当选后转而加入在同一选举中相互竞争的其他政党。两相比较,新选举制对日本众议院选举作出了较大调整(见表1)。

表1 日本新旧选举制度比较*数据出处部分参考周杰:《日本选举制度改革探究》,社会科学文献出版社2012年版,第421页;其余为作者自制。

选举制度的调整势必会影响到各政党的席位,进而影响日本的政党体制,接下来,我们来看主要政党在大选中的表现,并分析政党体制的可能类型。

二、混合选举制下日本七次大选观察

日本自1955年以来,由于自由党与民主党的保守合并而形成了“五五”体制。从众议院席位来看,由于第二大党社会党仅占第一大党自民党的二分之一,该体制又被称为“一个半政党体制”或一党独大制。*在1993年大选前夕,众议院于6月18日以255票对220票通过了内阁不信任案,宫泽内阁不得不宣布解散众议院。在同年大选中(7月18日),自民党获223席,并未过半。7月24日,社会、新生、公明、民社、社民联等非自民五党召开会议,决定原则同意日本新党和先驱新党的主张。1993年8月9日,以细川为首相的八党联合内阁成立,日本出现了第一个非自民党的、“八党派”的联合内阁,终止了“五五体制”。细川内阁于1994年4月结束,4月25日,组成了以新生党党首羽田孜为第80任内阁总理,羽田孜于6月26日宣布辞职;6月30日,以社会党村山富市为首相,联合自民党组成联合政权成立,至1996年1月11日。1996年初,村山首相突然辞职,桥本龙太郎出任自民、社会、先驱三党联合内阁首相。前文讲到,这是一种不甚典型的多党制,该体制的形成,与中选区制下的单记名非让渡投票制密切相关。从1996年第一次实行混合选举制开始,日本已进行了七次大选,我们感兴趣的是:日本会退回到一党独大体制(一种特殊的多党制),还是会形成其他政党体制(主要是两党体制)?通过对七次大选的分析,我们发现了如下现象:

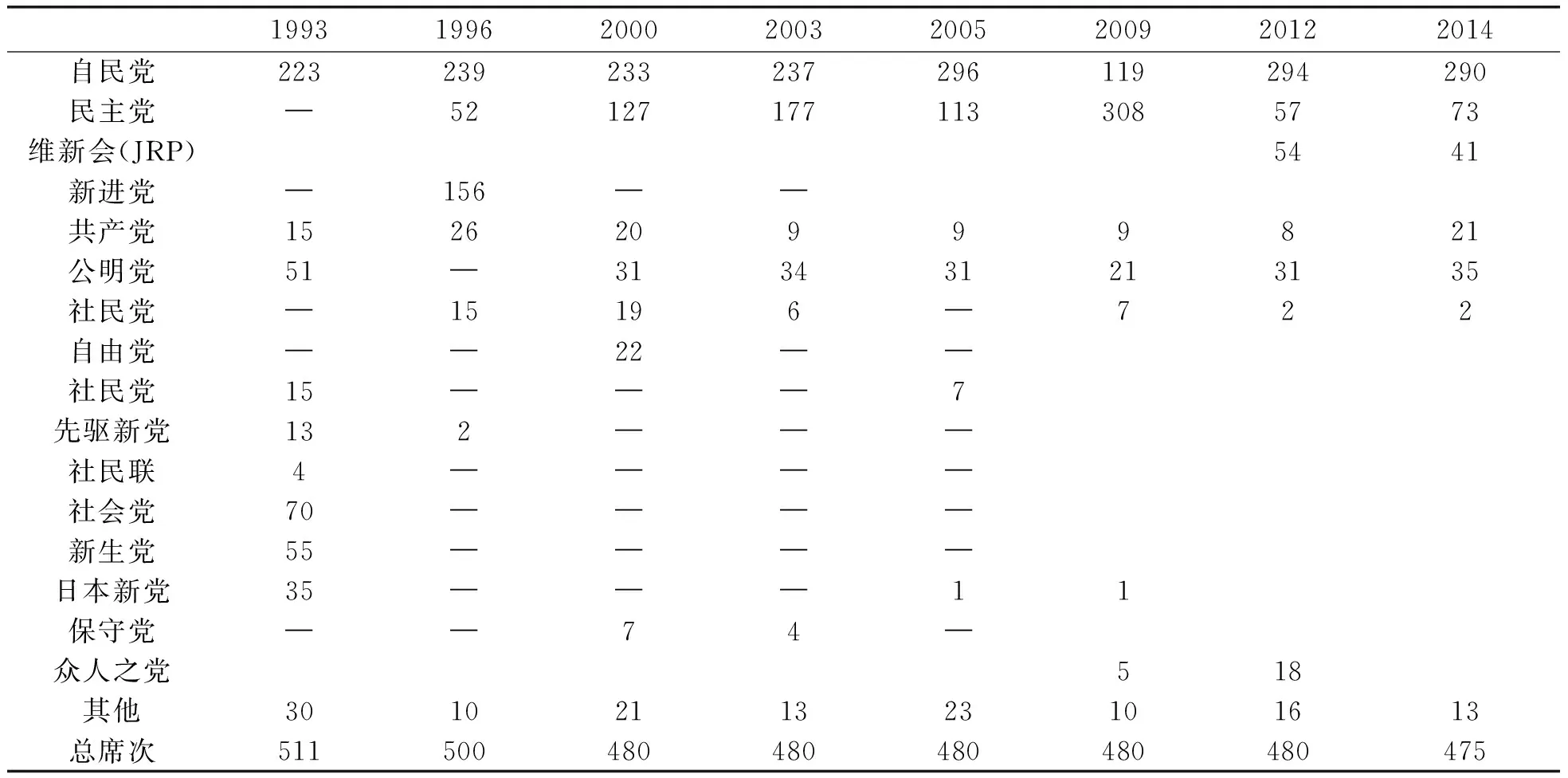

(一)实行混合选举制以来,众议院出现了两次政党轮替

混合选举制让日本延续半个世纪的政党体制第一次出现了改变的可能,众议院开始出现两大党并存的局面,使得政党轮替的可能性大增。1996年大选后新党崛起;1997年6月,社民党和先驱新党取消了与自民党“阁外合作”关系(自民党超过251名),第二大党开始慢慢成型。2000年后,民主党逐渐成为第二大反对党,实力渐增。尤其是2009年,民主党第一次取代了自民党,单独执政,实现了日本自1955年“五五体制”以及实行混合选举制以来第一次由另外一个政党独立执政的局面。在2012年大选中,自民党再次夺回政权,显示了大党老党的强劲实力。虽然民主党只获得了57席,但依然是议会第二大党(表2)。从政党轮流执政来看,混合选举制下已然出现了两次。

表2 1993年以来日本众议院选举各政党议席*潘诚财:《日本众议院新选举制度对政党体系形成之影响:1996-2005众议院选举之分析》,《复兴岗学报》,2007年第89期。2005年的数据来自http://en.wikipedia.org/wiki/Election_in_Japan#2005_General_election;2009年的数据来自http://en.wikipedia.org/wiki/Election_in_Japan#2005_General_election;2012年数据来自http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_general_election,_2012,搜索日期:2013-8-7。

注:公民党:New Komeito Party (NKP) Kōmeitō。日本新党:New Party Nippon (NPN) Shintō Nippon。众人之党(Your Party or YP Minna no Tō - みんなの党)。2005年“其他”包括:国民新党4席(People's New Party (PNP) Kokumin Shintō);新党大地1席(New Party Daichi (NPD) Shintō Daichi);独立候选人18席。2009年 “其他”为:无党派6人,国民新党3人;2012年“其他”包括:日本未来党(2012年组建、2013年解散)9席,国民新党1席,新党大地1席,独立候选人5席;2014年“其他”包括:世次代2席,生活党2席,独立候选人9席。

(二)最大的两个政党垄断了议会多数席位(2012年稍许例外),小党空间有限

从1996年开始,日本议会内两大党的席次比总和超过了75%,有两次甚至达到85%以上,最多的一次为2009年,两大党席次之和为89%。在两大党囊括了绝大多数席位的情况下,其他小党获得的席位从25%下降到了11%,诸多小党发展空间有限,难以与两大党竞争。虽然也有学者认为小党仍有发展空间,*潘诚财:《日本众议院新选举制度对政党体系形成之影响:1996-2005众议院选举之分析》,《复兴岗学报》,2007年第89期。但历次大选结果(特别是2009年)已经逐步推翻了这一观点。混合选举制度使得小党面临新的冲击,“在新选举制度下,谁是最有可能当选的人,与其所属的政党是否是大党有很显著的关系。”*高洪:《日本政党体制论纲》,中国社会科学出版社2004年版,第96页。在2012年大选中,虽然新近成立的维新会冲击了部分席位,但两大党依然垄断了73.13%的席位,小党的发展受到极大压制,这点完全不同于德国式混合选举制下的结果。

(三)有效议会政党数持续减少

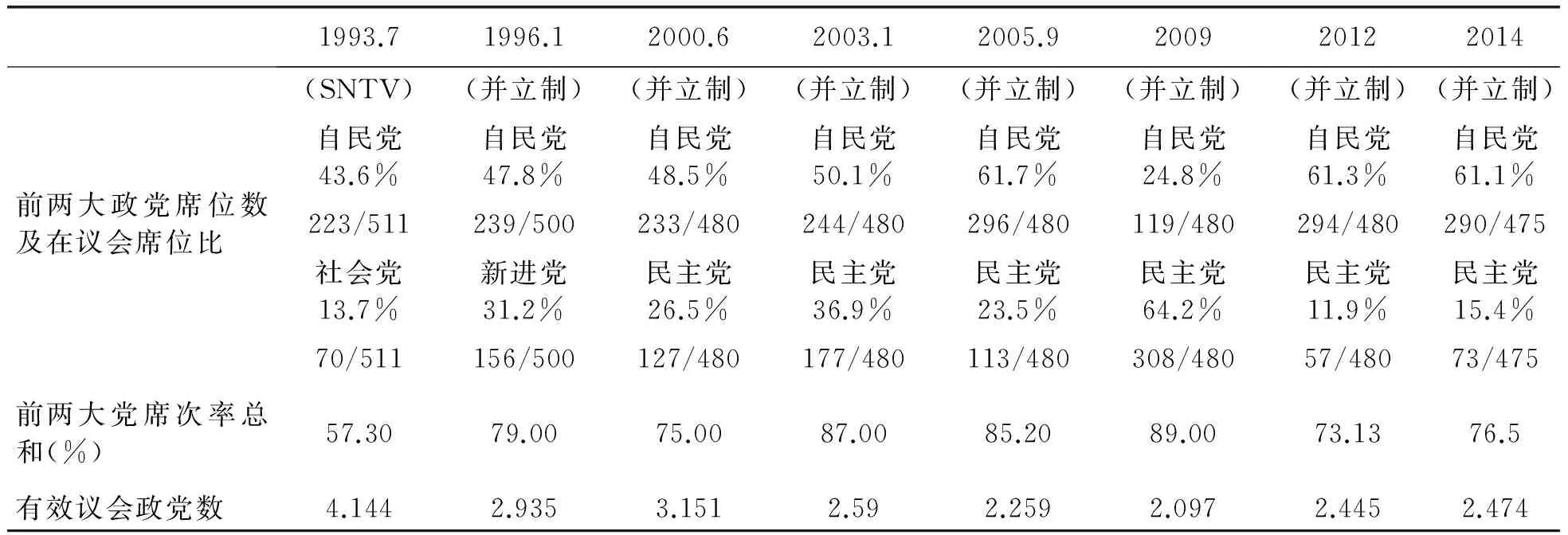

有效政党数是判断政党体制的另一个有效测量指数,这个指数运用在选举制度对政党体制的影响研究上,通常表现在两个方面:一是分析有效议会政党数相对于有效选举政党数的变化情况,二是比较不同选举制度下政党数量的差异。拉克苏(Markku Laakso)和塔克佩拉(Taagepera)提出了“有效政党数”(effective number of parties,ENP)的计算方法。*Markku Laakso and Rein Taagepera,“Effective”number of parties:a measure with application to West Europe,Comparative Political Studies,Vol.12,No.1(1979),pp.3-27.转引自:严海兵、聂平平:《选举制度与政党体制的关系研究述评》,《上海行政学院学报》,2009年第1期。与政党体制分化指数一样,有效政党数也包括两种类型:在选举中获得选票的有效政党数量,被称为“有效选举政党数”(effective number of electoral parties,ENEP);而在议会中赢得议席的有效政党数量,被称为“有效议会政党数”(effective number of parliamentary parties,ENPP)。有效议会政党数表明了议会内各政党的相对规模和实力。如果一个政党独占所有席位,则有效议会政党数为N=1。在两个政党势均力敌且平分掉所有的席位时, N=2;如果一个政党的实力强过另一个政党,则N应该介于1到2之间(从一党制到两党制之间的政党体制次级类型),这取决于两党实力对比的差异。同样,如果有三个政党平分所有席位,则N=3(三党制或温和多党制);如果有一个政党弱于另外两个政党,则N应该介于2到3之间,这同样取决于其与另外两个政党的实力对比(类似于温和多党制)。如果有无数个政党平分席位,则N趋向于无穷大。从表3看,日本有效议会政党数在旧选制下(1993年)N分别为4.111到2.935,3.151、2.590、2.259,而2009年为2.097,2012年为 2.445,2014年为2.474,总体上呈递减趋势。

表3 日本众议院新选举制度下的有效政党数与前两大政党席次率*苏子乔:《我国宪政体制的变迁轨迹(1991-2006):历史制度的分析》,台湾政治大学政治系2007年博士学位论文,第194页。原表统计到2005年,而且有误。2009、2012、2014年数据为作者所加。其计算公式是:Ns=I/∑pi2,其中pi 等于立法机关中第i个政党所占议席的百分比。

说明:为了便于比较,该表将1993年的大选也列举出来,但该次选举并未采取混合选举制。

三、比较与推论:两党体制还是一党独大体制(多党体制)

(一)政党体制的判断标准

日本会形成两党体制还是一党独大体制?这在很大程度上取决于如何理解政党体制,标准不同,结果也迥异。我们大体上可采取三种标准,并分析在各自的标准下,日本政党体制的可能类型。

第一种是雷(Rae)的标准。雷用明确的“两党竞争”(two party competition)代替模糊的“两党制”的说法。他认为,所谓两党竞争,就是指议会中最大的一个政党所获席位低于70%,并且最大的两个政党获得的席位总和占90%以上的情况。以此类推,如果没有一个政党获得的席位超过70%以上,并且两个最大政党的席位总和也不超过90%,就是多党竞争。*严海兵、聂平平:《选举制度与政党体制的关系研究述评》,《上海行政学院学报》,2009年第1期。按照这一标准,1996年以来历次大选均形成了多党竞争(表3)。但雷的标准颇为苛刻,符合这一标准的两党制鲜有出现。因而,我们需要采取其他的标准来分析。

第二个标准出自萨托利。萨托利将依据两党制规则运作的体制条件放宽为:(1)两个政党处于竞争绝对多数议席的地位;(2)两个政党之一实际上成功地获得足够的议席多数;(3)该党愿意单独执政;(4)权力的轮替或轮转一直是一个可信的期待。*[意]G.萨托利著:《政党与政党体制》,王明进译,商务印书馆2006年版,第273页。从该标准来看,日本1996年以来形成的即是两党体制。

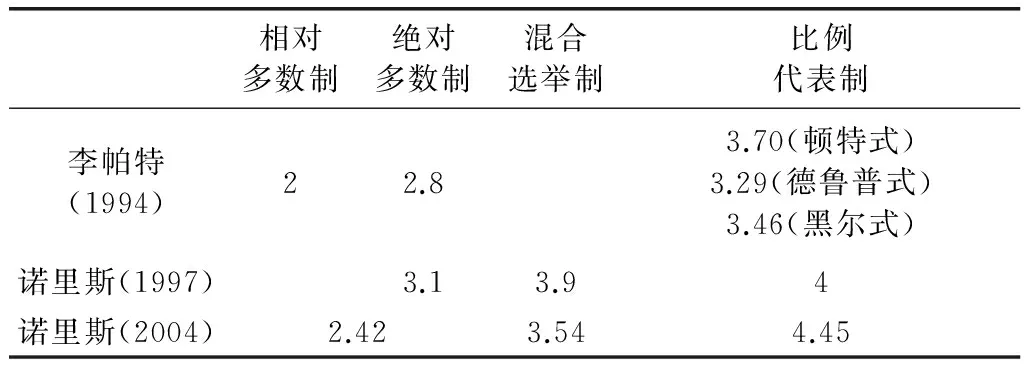

第三个重要的判断依据就是有效议会政党数。由于混合选举制集多数选举制和比例代表制的因素于一体,所以从理论上说,实行混合选举制度中的有效政党数,应该介于多数选举制和比例代表制之间,即少于纯粹的比例代表制而多于纯粹的多数选举制。*严海兵、聂平平:《选举制度与政党体制的关系研究述评》,《上海行政学院学报》,2009年第1期。从现有的研究来看,学者们对这点并无歧义,如西川美沙和黑伦(Nishikawa and Herron)对欧洲、美洲和亚洲国家混合选举制使用情况的研究表明,各种选举制度下的政党数量从多到少大致可以按照比例代表制、混合选举制和多数选举制的顺序排列。*Nishikawa,M.,and E.S.Herron,Mixed Electoral Rules' Impact on Party Systems,Electoral Studies,No.23(2004),pp.753-768.转引自:严海兵、聂平平:《选举制度与政党体制的关系研究述评》,《上海行政学院学报》,2009年第1期。但他们对于混合选举制下有效议会政党数的数目,则各有不同发现。从经验分析来看,李帕特(1994)在比较了1945-1990年27个工业化民主国家的情况后,发现有效议会政党数在相对多数选举制度下是2.04,在绝对多数(过半数)选举制下是2.77,顿特式比例代表制下是3.70(为日本采用),德鲁普式比例代表制为3.29,黑尔式比例代表制为3.46。*Arend Lijphart,Electoral Systems and Party Systems:A Study of Twenty-Seven Democracies(1945-1990),Oxford University Press,p.96.转引自:严海兵、聂平平:《选举制度与政党体制的关系研究述评》,《上海行政学院学报》,2009年第1期。皮帕·诺里斯(Pippa Norris)在更广的范围内(包括发展中的民主国家和发达的民主国家)用这个指标来检测20世纪90年代的选举情况,结果显示过半数选举制下的有效议会政党数是3.1,混合或半比例代表制下是3.9,比例代表制下是4.0。*Norris Pippa.,Choosing Electoral Systems:Proportional,Majoritarian,and Mixed Systems.International Political Science Review,Vol.18,No.3(1997),pp.297-312.2004年,诺里斯的一项新的跨国比较研究的结果显示:在有效议会政党数方面,采用多数选举制的国家,其平均有效议会政党数是2.42;采用比例代表制的国家,其平均有效议会政党数是4.45;而用混合选举制度的国家,其平均有效议会政党数则是3.54。*Norris,P.,Electoral Engineering:Voting Rules and Political Behavior,New York:Cambridge University Press,2004,p.87.转引自:严海兵、聂平平:《选举制度与政党体制的关系研究述评》,《上海行政学院学报》,2009年第1期。为了便于理解,本文将不同选举制下这三组有效议会政党数列表如下(表4)。

表4 不同选举制度下的有效议会政党数

在混合选举制下,日本六次大选的有效议会政党数平均为N=2.56,这并不符合表4所提到的结果。从有效议会政党数看,由于混合选举制影响下的有效议会政党数的计算结果各不相同,阿兰·萨瑞夫(Alan Siaroff)进一步认为,有效议会政党数N=1.92为两党体系;N=2.56为两个半政党体制;N=2.95为一党居优的温和多党制;N=3.69为各主要政党平衡的温和多党制;N=3.96为一党居优的极端多党制;N=4.41为拥有两个主要政党的极端多党制;N=5.56为各政党平衡的极端多党制。*Siaroff,Alan,Comparative European Party Systems:An Analysis of Parliamentary Elections since 1945,NewYork:Galand Publishing,2000.萨瑞夫实际上进一步细化了多党制,压缩了两党制。而按照这一标准,日本就是两个半政党体制,类似于本文开头提到的温和多党制。因此,日本的政党体制究竟是多党竞争,亦或两个半政党体制,还是两党体制?我们需要分别分析单一选区下的政党体制类型以及比例选区下的日本政党体制类型,只有这样才能认清日本政党体制的可能走向。

(二)比较与发现:逐步走向两党体制

由于标准各异,本文用有效议会政党数来判断日本政党体制的可能类型,将有效议会政党数N的理论中间值定为2.5,在2-3波动区间均为两党体制。我们的发现如下:

1.比例选区或相对多数选区下出现的有效议会政党数基本符合迪韦尔热定律的规定

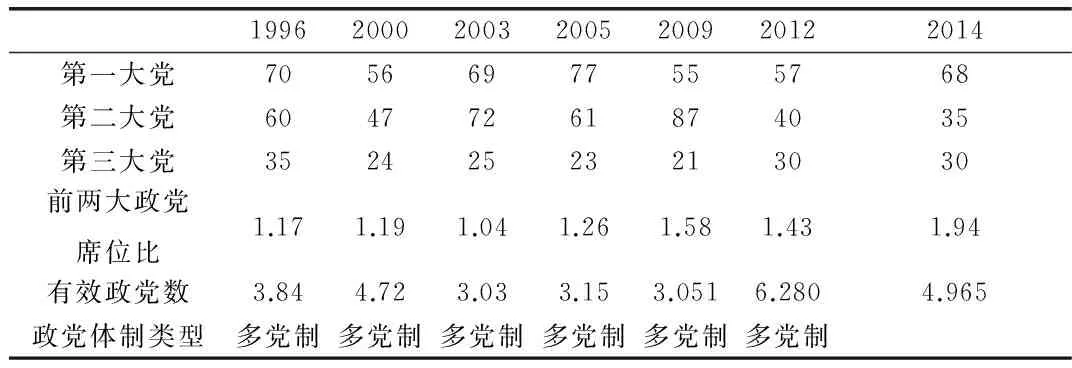

小选举区相对多数制容易形成两党制。从表5来看,单一选举区下的日本有效议会政党数在1996年为最高2.377,在2012年为最低值1.580,平均七次的有效议会政党数为N=1.95,非常接近于N=2,相对多数制导致了两党制的出现。

表5 单一选区前三大政党席位数、有效议会政党数与政党体制类型(1996-2014)

说明:1.2012年大选中,单一选举区第二大党为民主党,第三大党为维新会;2.2014年单一选举区席位总数为295席。

比例代表制容易形成多党体制,从表6来看,日本以顿特法分配选票,比例选举区下的有效议会政党数平均为4.148,也接近诺里斯1997年的标准,可见,比例代表制导致了日本走向多党制。

表6 比例选举区前三大政党席位数、

说明:2012年大选中,比例选举区第二大党为维新会;第三大党为民主党。

迪韦尔热以“机制”(mechanical)因素和“心理”因素解释了选举制度导致政党体制变化的三种倾向:(1)比例代表制倾向于形成一个多数目的、严格的、独立的和稳定的政党体系;(2)两轮投票多数选举制趋向于形成一个多数目的、松散的、依赖性的和相对稳定的政党体制(在所有情况下都如此);(3)一轮投票多数选举制趋向于形成一个二元的、具有独立大党交替的政党体制。*[法]迪韦尔热著:《政党概论》,雷竞璇译,青文文化事业有限公司1991年版,第185页。李帕特甚至认为,选举制度即便不是政党体制的唯一决定因素,也是其重要的决定因素之一。*[美]阿伦·李帕特著:《民主的模式:36个国家的政府形式和政府绩效》,陈崎译,北京大学出版社2006年版,第104页。由于所有的选举制度都倾向于比例性偏差(不过有些偏差的情况甚于其他),所有的选举制度天然有利于两党制,*Duverger,Maurice,Political Parties:Their Organization and Activity in the Modern State.London:Methuen Press,1954;Rae,Douglas W.The Political Consequences of Electoral Laws.New Haven,CT:Yale University Press 1971.也天然趋于减少有效议会政党数的数目。后来迪韦尔热在《迪韦尔热定律:40年之后》(1994)中声称自己并未说过选举制度是“机制的和自动的”方式运作,而是说它们“只是在该制度的方向上发挥压力;是其他诸种力量中行为的一种力量,有些是反方向运作的。”*Duverger,Maurice,1986:Diverter’s Law:Forty Years Later,Grofman and Lijphart(eds.),Electoral Laws and Their Consequences,University of Notre Dame Press,Notre Dame,1994,pp.69-84.两类选区的有效议会政党数证实了迪韦尔热定律依然有效。

2.考虑混合选举制的政治后果还需要分析其他因素的影响

七次大选的议会有效政党数平均为N=2.56,接近于多数制,但比多数制还要低,而且远远低于混合选举制下N=3.54(最低的一个平均值)。出现这种情况的一个原因是选举门槛的约束。塔克佩拉和苏嘎特(Shugart)指出:即使参选的政党数量没有增加,政党体系也可能更为碎片化;即使竞选的政党数有所加减,政党体系的碎片化程度也可能保持不变。因为选举门槛很低的国家,有效政党数会上升。*Rein Taagepera and Matthew Soberg Shugart,Seats and Votes:the Effects and Determinants of Electoral Systems,New Haven and London:Yale University Press,1989,p.259.“选举制度对政党体制的影响,还必须考虑到宪政体制、选区规模和议席规模的影响”,*以宪政体制为例,如果总统选举采用相对多数制,而且如果立法选举是与总统选举同时进行,则总统制政体可能对立法选举产生重大的影响力;由于小党通常没有机会拥有它们自己的总统候选人,大党在总统角逐上拥有优势,这种优势倾向于利及立法选举中的大党:因此,总统制通常会抑制多党体系的产生;总统选举与立法选举同时进行时,也有利于两党制的出现。[美]阿伦·李帕特著:《民主的模式:36个国家的政府形式和政府绩效》,陈崎译,北京大学出版社2006年版,第20-21页。以及政党意识形态之间的距离、选举门槛、计算公式等的影响,而这已不属本文的分析范围。另外,日本政党体制的变化还受制于其他因素的影响,比如新政党的成立、国内外政治环境变化等。也就是说,纯粹的选举体系与政党体系之间的关系在现实中是不存在的,它往往会受到各种因素的共同影响。

3.日本政党体制更可能走向两党体制,而非一党独大体制

混合选举制在席次换算上,又分“联立式两票制”和“并立式两票制”两种,“联立式”即在一张选票上,同时有区域候选人及政党两个选项,选民投区域候选人一票,投政党一票;但在分配席位时,先依政党得票数分配各党的总席次,扣掉区域当选席次后,剩下的再由政党名单来补足,德国为其代表。“并立式”即单选区和混合选区各自独立计票,东亚地区除日本外,韩国和台湾地区也如此。由于两类选票相对独立,而相对多数制所产生的席位远远高于比例制所产生的席位,因而两党制的因素更为凸显,这是学界公认的。*王业立:《立委选举制度改革之探索》,《理论与政策》,1999年第50期。

日本小选区与比例选区产生代表比为300:180(5:3,或67.5%:32.5%),前者远高于后者,选举结果更多受制于相对多数制。有效议会政党数如果非常接近N=2.0,则是纯粹的两党制。虽然2012年、2014年有所偏离,有效政党数N >2,但N还是<2.5,所以2012年大选、2014年提前大选并不意味着两党制趋势的终结。从有效议会政党数来看,日本还是属于两党制范畴,而非自1996年开始形成的“一党居优体制”。*徐万胜:《冷战后日本政党体制转型研究——1996年体制论》,社会科学文献出版社2009年版,第4页。复旦大学郭定平教授认为,日本选民的保守心态和对一党独大的留恋,再加之日本处于大的经济政治转型时期,精英和大众比较彷徨,舆论波动较大,导致了日本大选的波动状态,但2012年大选并不意味着日本会走向一党独大体制。*此观点由郭定平教授与笔者的一次学术交谈中提及,笔者在此表示感谢。这也就告诉我们,政治生态的变化以及选民心态的变化,会极大干扰选举体制之于政党体制的影响。同样,我们可以期待,如果没有大的政治波动,在混合选举制下,日本将逐步趋于两党体制,而非多党体制——这是日本政党体制走向的不确定性中的最大可能的确定性。但判断这一体制是否属于(周杰意义上的)准两党制,*该模式由周杰提出,它的主要特征是:a.从有效政党数看,理论中间值为2.5,并在2.25-2.75之间波动;b.不同于英美模式,实际政党数目会形成“2+X”的模式,即两个大党加若干小党;c.与素有两个半政党之称的德国相比,最大的不同是德国无法形成一个过半数的政党,而日本则能制造出一个多数党。转引自周杰:《日本选举制度改革探究》,社会科学文献出版社2012年版,第445页。对该模式的最大质疑在于:1996、2000、2003年大选均未出现过半数政党。亦或是(萨托利意义上的)主导党体制(predominant party system),*萨托利认为主导党体制是政党体制的一种“型”,而非“类”,它可以产生于两党制模式下,也可以产生于多党制模式下。其标准就在于“加入选民看起来是稳定的,绝对多数门槛被明显超过,并且第一个政党和第二个政党之间的差距是大的,”那么,三次连续的绝对多数就是一个足够的指标。[意]G.萨托利著:《政党与政党体制》,王明进译,商务印书馆2006年版,第293、294页。目前还为时尚早。□

(责任编辑:熊觉)

2016-02-01

周建勇:男,中共上海市委党校党史党建教研部副教授、硕士生导师,博士,主要研究方向为比较政党与选举、执政党建设。

国家哲学社会科学规划青年课题“新时期提高党的执政能力建设研究”(编号:11CZZ012);复旦大学陈树渠比较政治发展研究中心课题“东亚三地政党体制变革”。

D521

A

1007-9092(2016)04-0107-008