城乡一体化路径的理论探析

——从商品实体交易时代到电子商务时代

2016-10-31张蔚文李学文

□ 张蔚文 李学文

城乡一体化路径的理论探析

——从商品实体交易时代到电子商务时代

□张蔚文李学文

城乡二元结构是当前中国及许多其他国家的典型现象。本文从历史的角度分析商品实体交易模式和城乡分离与二元结构形成的关联,指出在城乡因节省交易费用而分离之后,城市因作为实体交易市场的载体获得了经济的集聚效应和政治的集聚效应,而对应地,农村则存在两个天然经济劣势——劳动分工水平劣势和交易效率劣势,城乡二元结构由此形成。据此本文提出两条城乡一体化路径,其一是改变农村的劳动分工水平劣势,并让农村剩余劳动力自由迁移到城市,也即是城市化的方式实现城乡一体化;其二是改变农村交易效率劣势,使生产和消费获得择址自由,各种要素不仅在城市层级之间有自上而下流动的动力,电子商务及其互联网基础正是对农村交易效率劣势的有效弥补。从理论上来说,电子商务的交易模式通过改变中小城市、农村的交易效率劣势,提供了一种有别于在商品实体市场交易模式下的城乡一体化路径,这一路径就是去中心的网络化。

城乡二元结构;城乡一体化;交易费用;商品交易模式;电子商务

一、问题的提出

中央政府近年来十分重视城乡关系与协调发展问题,2012年中央经济工作会议正式提出了新型城镇化,并在十八大后推出《国家新型城镇化规划》,要求按照城乡统筹的发展思路,以大带小,以强扶弱,促进大、中、小城市和小城镇协同推进,试图不走以牺牲农业谋求城镇发展的老路,而是与农业农村发展相辅相成的新型城镇化道路,最终实现城市与农村的“二元”合一的目标。2015年12月中央专门召开城市工作会议,进一步强调要走新型城镇化的道路。

与西方发达国家城市化进程不同的是,当前中国正处于一个前所未有的变局之中:工业革命以来的城乡发展成就尚未追赶上,信息技术革命便不期而至。源自于20世纪六十年代的信息技术革命,尤其是20世纪末以来互联网乃至移动互联网的兴起,正以史无前例的力度改变着人类社会的经济活动。首当其冲的就是传统的商品实体市场交易模式。以互联网为基础的电子商务,正在重新定义着商品交易活动。作为互联网时代一种全新的商品交易模式,电子商务从20世纪90年代开始出现后,其发展速度十分惊人。1994年,全球电子商务交易总额仅为12亿美元,*李晓东:《电子商务全球发展历程》,《人民论坛》,2000年第5期。2000年已达到4330亿美元。*Farhoomand A.F.et al.“Barriers to global electronic commerce:A cross-country study of Hong Kong and Finland”,Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce,2000,Vol.10,No.1,pp.23~48;王秀:《蓬勃发展的世界电子商务市场》,《世界机电经贸信息》,2001年第5期。截至2011年,根据联合国贸易和发展会议的数据,全球电子商务交易总额高达40.6万亿美元。在中国,电子商务起步较晚,1998年3月,第一笔互联网网上交易才成功实现,但发展呈现井喷式状态。根据中国电子商务研究中心和联合国贸易和发展会议的监测数据,截至2014年,中国电子商务市场交易规模高达13.4万亿元,其中B2B(Business to Business)电子商务市场交易额达10万亿元,占全球份额达10.23%;B2C(Business to Consumer)零售市场交易规模达2.82万亿元,占全社会消费品零售总额的10.38%,占全球电子商务零售总额的32.89%,超过美国成为第一大电子商务零售市场。

自远古时代形成最初的劳动分工与交易活动以来,为节省交易费用,人类的商品交易模式本质上是一种实体市场交易模式,即在空间上集中于某一便利的地理位置,进行面对面的交换。随着人类社会的进步,实体市场交易模式变得越来越复杂,含义也越来越丰富,诸如作为交易一般媒介的货币的出现、专业化的贸易中间商的出现、商品种类的多样化及内涵的扩大(非实物商品)等,但无论怎么变化,商品交易均脱离不了具有空间集聚特性的实体市场。而城市正是商品实体交易市场的载体。西方发达国家工业革命主导下的城市化进程和城乡一体化路径,正是在这种传统的商品交易模式下完成的。

然而,依托于互联网的电子商务,交易费用的大大降低以及一种无空间化的交易属性,正在对人类经济活动的空间性质产生巨大的影响。中国尚未实现城乡一体化,而通过城市化的方式达到城乡一体化的路径又受限于制度性的城市偏向政策,其中户籍制度的存在使人口自由择居的条件不具备,城市层级越高,自由择居就越困难。在以互联网为基础的信息革命下,商品交易模式向电子商务的根本性改变,能否为城乡一体化提供一种新的突破口?本文的研究尝试从理论上回答这一问题。

二、商品实体交易模式与城乡分离及二元结构形成的根源

以刘易斯为代表的城乡二元经济理论认为,发展中国家普遍存在城乡二元经济结构现象,即城市的现代工业部门和农村的传统农业部门并存,农业存在大量边际生产率为零或极低的剩余劳动力。劳动力从低生产率的农村部门向高生产率的城市部门再配置的过程,将促使城乡从“二元”逐渐走向“一元”。*Lewis W.A.,“Economic Development with Unlimited Supplies of Labour”,The Manchester School,1954,Vol.22,No.2,pp.139~191;Fei J.C.and Ranis G.,“Development of the labor surplus economy:theory and policy”,New Haven,Conn.:Econ.Growth Center,Yale Univ.,1964.城乡二元结构理论确实符合很多发展中国家城乡收入差距大的普遍现象,并给出了一种城乡一体化的路径。这一路径本身并没有问题,但他们的理论有两个重大缺陷:其一是忽视了常常与城乡二元经济结构相伴随的城乡二元体制结构;其二是没有解释城乡二元经济结构是如何形成的,只是简单地假定其外生存在。

中国就典型地存在城乡二元经济结构和体制结构。学术界普遍认为,中国的城乡二元体制结构实际上形成于计划经济时代牺牲农业发展工业的战略,以及与此相匹配的偏向城市的“三套马车”稳定政策,*蔡昉、杨涛:《城乡收入差距的政治经济学》,《中国社会科学》,2000年第4期;国务院发展研究中心农村部课题组:《从城乡二元到城乡一体——我国城乡二元体制的突出矛盾与未来走向》,《管理世界》,2014年第9期。即农产品的统购统销制度、人民公社制度和户籍制度。这三项制度严重扭曲了城乡之间两个最基本的自然纽带——城乡商品市场交易纽带和劳动力城乡自由转移纽带,而这两个自然纽带正是城乡二元经济理论中城乡走向一体化赖以成立的基础。

然而,三十多年来,虽然城乡商品市场交易纽带在市场经济的改革中得到了相当程度的恢复,劳动力城乡自由转移的纽带也得到了部分松动。城乡二元的体制结构的消除事实上进展缓慢,比如户籍制度,虽然流动性限制被解除,但身份和地位仍然受户籍所束缚。其它诸如土地制度、财政制度的改革同样如此。同时还有很多隐形的二元体制更加难以消除,比如倾向于城市的公共服务和基础设施建设。如果说城乡一体化的终极目标是城市与农村真实收入趋于一致,那么,改革开放后所做的城乡一体化努力并没有缩小城乡之间收入的差距,反而是扩大了。1978年,城镇居民人均可支配收入是农民人均纯收入的2.57倍,2007年城乡居民收入差距扩大到改革开放以来的最高水平3.33倍,近年来虽有所下降,但仍然维持在3倍左右。并且,如果把城市居民所享有的各种实物性补贴(医疗、教育、养老金保障、失业保险、最低生活费救济等等)考虑进去,城乡收入差距甚至可能要达到4倍到5倍,甚至是6倍。

城乡二元体制结构为何如此难以破除,城市为何能够持续地维持无论是经济上还是体制上的优势地位?要回答这个问题,必须跳出城乡二元结构理论所局限的思维,回到城乡二元结构在历史中形成的根源中去探寻。这一根源就是城市的一个最基本的经济职能——作为商品交易实体市场的载体。

交易作为劳动分工的纽带,是人类经济发展过程中最基本的活动之一。但由于经济活动的空间性与互动性,使得交易需要付出代价。经由空间性,交易商品的运输产生了与距离相关的交易费用;经由人与人的互动性,个人自利决策的利益冲突产生了与人性相关的交易费用。*杨小凯:《经济学——新兴古典与新古典框架》,社会科学文献出版社2003年版,第103页。为了节省交易费用,提高交易效率,交易在地理位置上的集中是一个自然的选择,从而形成了一种实体市场的商品交易模式。进而,对土地需求很少的非农生产者集聚在市场附近形成城市,非农生产者进一步降低了交易费用,而农业生产对土地的依赖,使农业生产者必须分散在广袤的土地上。早在古希腊时代,柏拉图就指出:“之所以要建立城邦(城市),是因为我们每个人单靠自己不能达到自足,我们需要许多东西”,这句话给城市出现的原因做出了一个朴素的解释,同时也引出了一个问题,既然每个人单靠自己不能达到自足,那么“一个人分一点东西给别人,或者从别人那里拿来一点东西,每个人都觉得这样有进有出对他自己有好处”。*柏拉图:《理想国》,商务印书馆2010年版,第58-64页。这样,基于人需要的多样性和交换理论,分工、交易费用与城市从一开始便紧密地联系在一起。接着,柏拉图指出:“每个人放弃其他事情,专搞一行,这样就会每种东西都生产得又多又好”。这实际上指的是专业化能够提高劳动生产力水平。从而,柏拉图把人口、分工、交易费用、城市和专业化经济有机地联系了起来,足够的人口提供了分工和专业化的基础,人口的增加是分工细化的重要因素,专业化生产提供了更丰富的产品,而城市正是通过交换得以满足各自需要的大量的人集聚在一起而得以形成。亚里士多德认识到分工对于城市的重要性,但他并没有分析交易费用在其中所起的作用。*亚里士多德:《政治学》,商务印书馆1983年版,卷一章二、卷二章二。直到17世纪的配第才指出:“在规模大的城市中,制造业会相互影响,每一个制造业将被分成尽可能多的部分,由此而使每一个手工业劳动者的工作变得更加简单和容易……专业化的好处可以通过将某一制造业集中于某一特定的地区而实现,因为这样的集中会导致交通和运输费用的节约”。*Petty:“Another Essay on Political Arithmetics”.InC.H.Hulled,Economic Writings of Sir.William Petty,reissued New York: A.M.Kelly,1963,pp.471~472,p.947.正是运输费用的存在,使得集聚在一起分工和专业化更为有利,也使得城市的起源和发展第一次具有了空间的意义。在这一点上,斯密无疑受到了配第的影响。不过显而易见的是,斯密的思想体系更加完善,*斯密:《国民财富的性质与原因的研究》(上卷),商务印书馆2010年版,347~350页。斯密首先讨论了城市与农村的分工,并指出城市与农村的分工和所有其他方面的分工一样,对双方从事各种职业的居民都有利,而城市居民越多,居民的收入越大,农村产品的市场越广阔;斯密还论述了制造业与农业对位置的需要的差别,使得城市与农村的分化具有自然倾向。斯密指出,劳动分工、运输成本、制造业与农业对位置的需要的差别,是城市与乡村分离的根本原因。

从而,在斯密的体系下,实体交易市场不仅催生了城市,还赋予了城市经济上的集聚效应优势:*Yang X.and Robert R.,“An equilibrium model endogenizing the emergence of a dual structure between the urban and rural sectors”,Journal of Urban Economics,1994,Vol.35,No.3,pp.346~368.首先,更低的交易费用导致更高的交易效率。作为实体市场的载体,以及常常位于便于交通之地,集聚的城市无论是外生的交易费用(主要体现为存储、运输等)还是内生的交易费用(不确定性、道德风险、信息不对称等),都比分散的农村低。其次,劳动分工水平的不断深化。城市因为集聚节省了交易费用,城市产品的市场范围便具有更大的密度和更远的可达性,交易效率更高,更加有利于分工的深化。从而形成一种经济集聚效应的自我强化机制。而农村则相反,首先,农业生产的分散性天然地导致了农产品的高交易费用和低交易效率;其次,由于农业生产特性的限制不利于分工,在劳动分工的程度上,难以达到城市产业那样的精细,与非农产业相比本身就存在天然的劣势,*斯密:《国民财富的性质与原因的研究》(上卷),商务印书馆2010年版,第16~20页。同时高的交易费用也限制了农产品的市场范围,从而也限制了农业劳动分工水平的深化。马克思就指出,城市的集聚产生了发达分工和广泛贸易的前提,而农业生产的特性则产生了地域局限性。*马克思:《德意志意识形态》,《马恩选集》(第一卷),中共中央编译局1994年版,第99~105页。

经由经济的集聚效应优势,城市还获得了政治上的集聚效应优势。马克思指出,精神劳动与物质劳动的最大一次分工就是城市与乡村的分离,城市的出现,必然要有行政机关、警察、赋税等等,也就是要有公共的政治机构,从而也就必然要有一般政治。城市本身表明了人口、生产工具、资本、享乐和需求的集中;而在乡村里所看到的却是完全相反的情况——孤立和分散。*马克思:《德意志意识形态》,《马恩选集》(第一卷),中共中央编译局1994年版,第99~105页。因而,商品交易活动因节省交易费用在城市的集中,催生了政治和政治机构,也自然地催生了政治权力的集中,若城市的话语权优势得不到有效制衡,城市便获得了对农村的统治地位。从而进一步强化城市的集聚效应优势。

城乡分离的格局一旦形成,城市作为市场交易中心和非农业生产的载体,就首先获得了经济上的集聚优势,农村则处于劣势地位,即:劳动分工水平的劣势和交易效率的劣势。在商品的实体交易模式下,农村的这两种天然劣势的存在,使得社会的一切资源,从生产资料到生活资料日益的趋向于向城市聚集,城乡之间不可避免地形成二元经济结构。因此,城乡之间的二元结构首先是二元经济结构。由于话语权的优势需要聚集才能体现,因而政治的集聚优势是从属于经济的集聚优势的。在经济的集聚效应和政治的集聚效应的双重优势作用下,城乡二元格局会被强化,尤其是在政治集聚效应优势下,甚至走向对立。

三、商品实体交易模式下城乡一体化的路径:中心化

由于城乡的二元结构首先是经济的二元结构。因而理论上看,城乡一体化的路径正蕴含在改变农村经济劣势的过程中。有两种可能的路径:其一是改造农村的劳动分工水平劣势;其二是改变农村的交易效率劣势。从历史的经验来看,这种改变基本上是靠新技术、新工具乃至新机器的发明来完成的。斯密就指出,城市在劳动分工不断演进过程中,新技术、新工具乃至新机器的发明,大体上都会应用到农业生产中。*斯密:《国民财富的性质与原因的研究》(上卷),商务印书馆2010年版,第5~16页。新技术、新工具乃至新机器一般可划分为两种类型:其一是生产用途;其二是交易用途。

农业生产用途的新技术、新机器正是对农村劳动分工水平低的改造。由于农业特性的限制,农业生产活动直接分工有限。农业生产率的提高有赖于生产工具,因而城市要改造农村的第一个劣势,最好的方式是不断改进农业生产技术、工具乃至机器,提高农业的迂回生产水平进而提高劳动生产率,可以说,农业劳动分工水平的提高正有赖于这种间接分工的形式。不过,农业依赖于购买机器和技术从城市的工业部门进口分工经济和迂回生产效果,以改进农业生产效率,工业收入的比重就会越来越高,*Shi H.and Yang X.,“A New Theory of Industrialization”,Journal of Comparative Economics,1995,Vol.20,No.2,pp.171~189.城市的收入水平提高的趋势在普遍意义上就高于农村;同时农村会产生剩余劳动力,因为谷贱伤农,也就是农产品需求缺乏弹性,生产再多的农产品也无助于他们收入的提高。若剩余劳动力留在农村,不仅是资源的浪费,还会降低农村本来就低的人均收入。因而,要想城乡由二元结构走向一体化,农村剩余劳动力需要向城市转移,参与到城市的劳动分工演进中以获得更高的收入,而城市所具有的经济集聚优势本身就有吸引农村人口的向心力。这样,在农村剩余劳动力不断转移到城市的过程中,城乡收入差距就会逐渐缩小,城乡之间得以走向一体化。这正是传统的实体交易市场模式下城乡走向一体化的路径:城市经济效应优势自然引导的城市化。因此,农村劳动力能够自由地流入城市是这一路径的直接条件。但农业剩余劳动力向城市转移至少在一定的时期内也会降低城市的人均真实收入,增加城市的公共负担。因而这一路径存在一个威胁,正如前面所述,城市由于经济的集聚效应优势获得了政治上的集聚效应优势,如果城市在政治上的集聚优势不能有效限制,城市将可能利用这种优势阻碍农村劳动力的自由流动,或者将他们区别对待以不损害城市既有的利益。通过城市化来实现城乡一体化的路径便会受阻。因此,城市政治集聚优势的有效限制,是经由城市化走向城乡一体化的间接条件。也正是城市政治集聚优势的存在,城乡之间因经济原因产生的二元结构会走向对立,城乡冲突不断。历史经验表明,城市甚至能够利用其特殊的经济地位所获得的政治话语权优势,使农村屈服于城市的统治,并使农村陷于贫穷和愚昧状态之中,从而形成剥削与被剥削、统治与依附的二元对立格局。因此,城市经由经济的集聚效应优势带来的政治集聚效应优势,正是城乡二元体制结构形成且难以破除的根本原因。然而,由于农业作为社会发展的基础,虽然城市具有经济集聚效应的优势,农村的持续贫困事实上最终并不利于城市的发展。如果城市一直利用其政治的集聚效应优势固化城乡的二元经济结构,从长期来看城市的发展也将停滞不前。

综上所述,城市化的城乡一体化路径所包含的全部逻辑概括起来就是,在商品的实体市场交易模式下,城市作为交易实体市场的载体和非农业生产与消费的集聚地,获得了经济和政治上的集聚效应优势。城乡的二元结构便由此形成,而城市新机器和新技术对农村的反哺,改造了农村劳动分工水平低的劣势,生产率获得提高从而解放了农村剩余劳动力,农村剩余劳动力向城市的自由转移将使城乡二元结构在动态调整中走向一体化,前提是有效限制城市的政治集聚优势。这一逻辑在前人的研究中都或多或少有所体现,但均不完整,即农村农业的发展是城镇发展的前提,而城镇所带来的新技术新机器的发明,又反过来带来农村农业的改良。张培刚同样只强调了城市与农村的协调发展,忽视了城市本身所具有的经济集聚效应优势。*参见张培刚:《农业与工业化》,华中科技大学出版社2002年版。他认为农村农业与城镇工业制造业存在四种关联性,即食粮、原料、劳动力、农民作为买者与卖者(市场),而城镇工业化要全面展开,以至深入下去,作为整体的一部分的农业必然要改良,迈向机械化与现代化。农业改革或农业现代化显然必须以工业有相当程度的发展为前提条件。因为要使现代的农业得以继续进行,归根到底就必须依赖工业的各个部门提供机器、肥料、动力、储藏设备及运输工具。舒尔茨表达了与张培刚的类似观点。*Schultz T.W.,“The economic organization of agriculture”,New York:McGraw-Hill,1953;Schultz T.W.,“Transforming traditional agriculture”,New Haven:Yale University Press,1964.以刘易斯为代表的城乡二元结构理论模型则直接走向了一个极端,假定城乡的二元结构外生,认为传统部门的劳动边际生产率为零,存在着劳动的无限供给。城乡二元结构一体化的过程就是无限供给的剩余劳动力向现代部门转移的过程,*Lewis W.A.,“Economic Development with Unlimited Supplies of Labour”.The Manchester School,1954,Vol.22,No.2,pp.139~191;Fei J.C.and Ranis G.,“Development of the labor surplus economy:theory and policy”,New Haven,Conn.:Econ.Growth Center,Yale Univ.,1964.从而忽视了二元结构形成的原因和其动态调整。并且,如果缺少对农村的反哺,城乡很难走向一体化。以杨小凯为代表的新兴古典城市理论首次较为完整地分析了商品实体交易模式下城乡一体化的路径逻辑。杨小凯认为,由于工业品生产可以集中在城市而节省交易费用,所以城市工业品生产者的劳动分工水平更高,从而生产率和来自市场的收入均高于农村居民,因而分工演进过程中自然形成城乡二元结构,但自由移居、自由择业和自由价格及交易效率的提高将使城乡走向一体化。*Yang X.,“Development,structural changes and urbanization”.Journal of Development Economics,1990,Vol.34,No.1-2,pp.199~222;Sun G.and Yang X.,“Agglomeration economies,division of labor and the urban land-rent escalation:A General Equilibrium Analysis of Urbanization”,Australian Economic Papers,2002,Vol.41,No.2,pp.164~184;杨小凯:《经济学——新兴古典与新古典框架》,社会科学文献出版社2003年版。

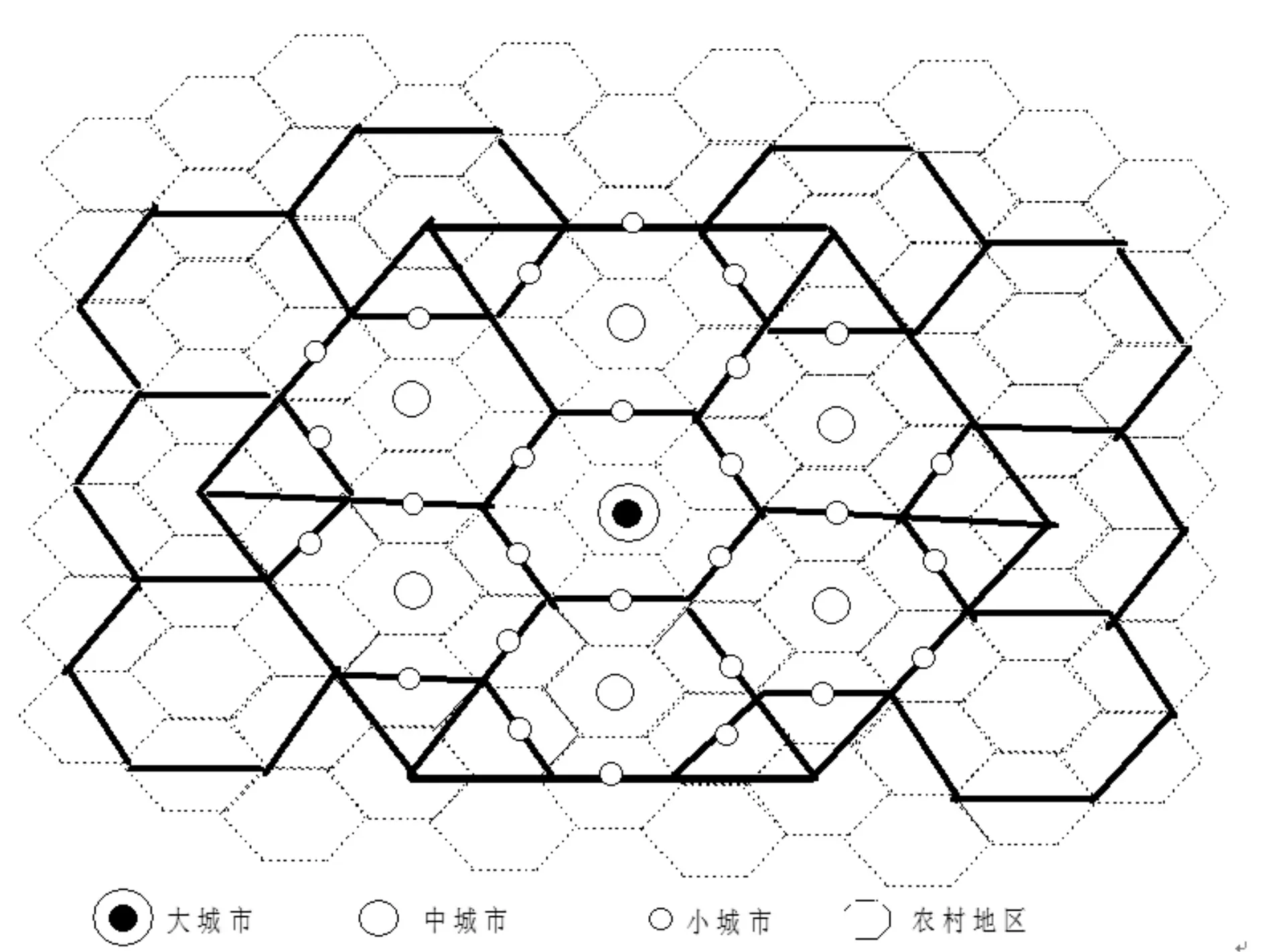

然而,即便通过生产用途的新机器、新技术在农村的使用,城乡劳动生产率趋于一致,并由城市化达到城乡收入的均等化,但只要城市依然是实体市场的载体,那么城市的交易费用就比农村低,就依然会存在经济的集聚效应,农村、农业的经济劣势就不会完全消失。商品实体市场交易模式的一个内在含义是,由距离产生的交易费用,支配和组织了人们与其生产和消费地点的空间逻辑。当一个市场交易中心确立后,交易费用,也就是距离的阻力也将使得生产和消费只能从属于这个中心,经济集聚效应就将一直存在,并且这个中心的层级越高,集聚的经济引力就越大。如若不是农业生产的必要性和特殊性,在传统的商品实体市场交易模式下,人类的经济活动将全部是城市的天下。因而,从这个意义上来说,由于交易费用,(非农业)生产和消费的区位就不是自由的,它们必须依赖于这个中心。即便约束了城市的政治集聚效应优势的干预,给予人们自由流动的权利,城市依然具有层级的经济集聚效应优势,城乡一体化的结果也必然是克里斯塔勒式的中心化(层级城市化),*克里斯塔勒:《德国南部中心地原理》,商务印书馆2010年版,第15页。如图1所示。只不过这种中心化依靠的是经济规律的中心化而不再是掺杂着权力等级的中心化。商品的生产者和供应者需考虑需求界限和市场范围,于是便会遵循不同商品的市场地理分布范围,形成若干大小不一的中心地,这个中心的层级决定着这个位置能提供的商品的类型,因而,在一个区域内,最高等级的中心地只有一个,依次推之,等级越小的中心地越多,规模越小,每一等级中心地的相对重要性取决于它所能提供的商品数量和等级。人们要购买更高等级的商品,必须到更大的城市才能买到。因为低等的城市其市场范围无法支撑更高等级商品的生存。

图1 城市化的城乡一体化特征

四、电子商务交易模式下城乡一体化的路径:网络化

前面已指出,最初城市与农村的分离正是为了节省运输成本这一最明显的外生交易费用,同时,早期大多数城市选择建在通航便利的地方也是基于同样的目的,而且,运输条件的改善也往往先从城市开始,甚至最终无法同等地达于农村,消费市场的规模经济,即成本与收益的权衡也不允许农村拥有与城市同等的运输条件。城市既是产业和人口的集聚体,又是交通枢纽中心,其所连接的交通网络是农村无法比拟的。在这样的自我强化机制下,即便由于社会的总体进步,农村交易效率相较于历史是进步的,但相较于城市和工业,劣势将一直存在。如果把这一关系延伸到中小城市相对于大城市,情况也是如此。除非能够彻底改变城市作为商品交易中心的地位,才有可能改变农村交易效率的劣势。

由互联网所创造的“电子商务市场”,可以说是人类交易用途领域新机器和新技术中最伟大的发明。电子商务作为互联网时代的一种全新的商品交易模式,第一次使城乡交易效率差别的消除成为可能。互联网所具有的实时传输功能,导致空间与时间界限的瓦解。大量不间断的即时交易打乱了距离的作用效果。如此在传统的距离桎梏中形成的当今世界城市、区域和国家的空间组织结构都在变动之中。*Cairncross F.,“The death of distance:How the communications revolution is changing our lives”,Harvard Business Press,2001.经济活动不再只有实体市场可以串联,电子商务成为一个有效的替代品。借助于互联网的电子商务,交易过程中涉及的许多信息能够在世界各地实现瞬间传递,原料采购、商品销售、银行汇兑、保险办理、海关申报等过程都可以在无人干预的情况下快速完成,并能最大限度地减少人为因素导致的延误,并能足不出户地快速完成交易,交易费用被大大降低,从而极大地提高整个交易过程的效率。*Brynjolfsson E.and Smith M.D.,“Frictionless commerce? A comparison of Internet and conventional retailers”,Management science,2000,Vol.46,No.4,pp.563~585.

电子商务模式随着其应用领域的不断扩大和信息服务方式的不断创新,其类型也层出不穷,目前主要可以分为以下几种:①由企业与消费者之间的电子商务(Business to Consumer,即B2C);②企业与企业之间的电子商务(Business to Business,即B2B);③消费者与消费者之间的电子商务(Consumer to Consumer 即C2C);④线下商务与互联网之间的电子商务(Online To Offline即O2O)。而伴随着电子商务的发展,物流系统的发展极大推动了交通基础设施的建设,地理距离进一步在时间的意义上缩短。Toffler为我们展示了这样一种前景:在未来先进的“电子别墅”(electronic cottage)里,人们可以通过通信手段从事各种社会和经济活动,这将导致人口和生产的快速扩散。按照Toffler的说法,“人们被第二次浪潮即工业革命的浪潮冲击到工厂和办公室中,而第三次浪潮则使人们重新回到家庭中。”*Toffler A.et al.“The third wave”,Bantam books New York,1981.生产、办公、居住功能的融合,使城市中心职能的分散化趋势更为明显,这些中心职能扩散的目的地主要是通过高速公路联系在一起的综合社区,这种综合社区将成为未来城市的发展模式之一。Castells设想了一个由计算机网络所创造的新的生产与管理空间,即流空间(space of flows)。流空间由三层构成:第一层由电子脉冲回路所构成(微电子、远程通讯、计算机加工、广播系统等),它促成了一种无场所的非地域化和自由型的社会;第二层是由其节点和枢纽所构成,促成了一种网络,连接了具有明确的社会、文化、物质和功能特征的具体场所;第三层指主导的管理精英的空间组织,它促成了一种非对称的组织化社会。人类所生存的空间由于信息技术的介入,已经出现了根本性的变化。*Castells M.,“The rise of the network society:The information age:Economy,society,and culture”,John Wiley & Sons,2011.时间与空间概念出现了分离,人们所从事的各项活动已经不一定在一个具体的空间场所中完成了。也就是说,时空同步与时空异步、物质活动与虚拟活动将同时进行。而正是这种对不同空间的选择,已经影响了诸如对城市交通、通讯等基础设施的需求,从而进一步影响着城市与区域空间组织形式。Castells对产业的研究表明,人们不再需要拥挤在狭小的城市空间里,一切的社会活动都可以在地理上获得延伸。*Castells M.,“The informational city:Information technology,economic restructuring,and the urban-regional process”,Blackwell Oxford,1989.互联网时代的社会经济组织开始出现了分散化、多中心的结构特征。

互联网通过对人类交往、交流乃至交易方式电子化重塑,对交易费用产生了不可估量的影响,改变着人类生活方式、时间和空间的概念和物质基础。事实上,早在19世纪末,马歇尔就已指出,交易成本(马歇尔这里主要指通信成本)的每一次下降,多会减弱产业地方化的动力,从而使经济活动更加分散。*马歇尔:《经济学原理》,商务印书馆2010版,第315~328页。如今,互联网正在创造一个“无空间性(spaceless)的世界”,以至于Cairncross宣称距离已死亡。在互联网时代,世界就是平的,分散化将成为不可逆转的趋势。*Friedman T.L.,“The World Is Flat”,Penguin Books Ltd,2006.但对于互联网技术下是否支持了经济活动的进一步集中的趋势并增加区域差异,还是会导致一个更分散的和平衡的空间结构,仍是学术界争论的话题。有学者认为,以互联网为主的信息技术虽然严重地破坏了传统的空间逻辑,但并非完全抛弃了这种逻辑。地理区位仍然重要,由地理而产生的交易费用依然存在,集聚的力量依然存在。Bayles and Bhatia就批评说,当人们喝彩新的商业模式-电子商务的方便性时,经常忘记物流的关键作用。*Bayles D.L.and Bhatia H.,“E-commerce logistics & fulfillment:delivering the goods”,Prentice Hall PTR,2000.Gaspar and Glaeser则指出,对于经济活动的创造力来说,无论信息技术如何发达,面对面交流仍具有不可替代的作用。*Gaspar J.and Glaeser E.L.,“Information technology and the future of cities”,Journal of urban economics,1998,Vol.43,No.1,pp.136~156.网络的出现甚至可能会产生更多的、而不是更少的面对面的活动。一些经验证据也表明了与分散相反的趋势:许多在工业社会末期的中心地仍然是信息时代的中心。*Miller H.J.,“Tobler's first law and spatial analysis”,Annals of the Association of American Geographers,2004,Vol.94,No.2,pp.284~289.诸如曼哈顿中心区和伦敦Soho区仍然是公司总部最渴望的区位,尤其是对那些按常理推断应该是最无拘束的经济活动来说,如决策和创意性工作。*Graham S.and Marvin S.,“Telecommunications and the city:Electronic spaces,urban places”,Routledge,2002.Ernste and Jaeger则指出,由于新信息技术的弹性特征,空间的分散和集中都是可能的。*Ernste H.and Jaeger C.,“Information society and spatial structure”,Belhaven Press,1990.对城市空间结构研究表明,大都市区正向分散的结构收敛,这一结构具有多个亚中心、分散化的制造业和更集中的服务业。在信息时代的组织转变进程中,全球生产网络在空间上呈现出扩散性和集聚性的双重特点,即“集中式的分散”和“分散式的集中”,或者整体分散,优势集中。*刘卫东:《论我国互联网的发展及其潜在空间影响》,《地理研究》,2002年第3期;Ernst D.,“The new mobility of knowledge:digital information systems and global flagship networks”,Digital formations:it and new architectures in the global realm,2005,pp.89~114;姜石良、崔建甫:《信息时代城市空间结构的演变趋势探讨》,《规划师》,2006年第7期。由此带来了原有城市与城市之间、城市与地区之间关系的重整。一方面,城市的不断扩展使其边缘区,使城市布局更趋向于多中心的网络状结构,其向外围的扩展也呈现多极化复合发展态势。这种新型的空间结构模式以总体上分散化和个体综合性为特征,在空间上呈现类似城镇群的形态,群内城镇呈均质状分布,相距较近;群间以较强烈的自然景观空间分隔,并以快速交通相联系。每个城镇都是网络结构上地位平等的点,而且彼此相互联系组成一个有机的整体。从另一方面看,大都市传统中心区的吸引力仍是不可忽视的,城市职能的扩散是有限度的,而且大多是围绕传统城市中心进行的,相互渗透乃至融合,形成区域中城市的组合体。*谢守红、汪明峰:《信息时代的城市空间组织演变》,《山西师大学报(社会科学版)》,2005年第1期。因而,城市之间乃至城乡之间的等级秩序转向网络结构,传统的城市层级体系强调中心性,而网络体系没有中心性,只有节点性,具有网络化的空间几何特征。*Castells M.,“The informational city:Information technology,economic restructuring,and the urban-regional process”,Blackwell Oxford,1989.城市之间的交互变得复杂,需要高级产品的人们不一定要跑到大城市,而小城市甚至农村的消费者也可以在自己的居住地享用到高一级的服务。规模不再代表着等级,而地理上的邻近也不表示城市和城乡之间的联系一定更紧密。

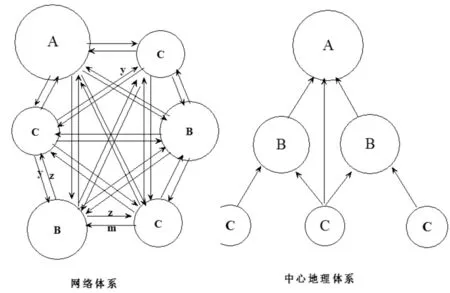

电子商务对以城市为中心的传统交易模式的颠覆,不论会不会导致城市或距离的死亡,不论是使经济活动更加集聚还是走向分散,但剥离了城市作为市场交易和非农业生产载体的这一功能,节省交易费用就不再是集聚最重要的向心力,生产和消费则第一次获得了空间意义上的择址自由,农业也在市场范围上获得了一个更加平等的地位。从这个角度来说,互联网使经济活动更加集聚还是趋于分散并不重要,重要的是择址自由的本身,择址自由并不必然意味着分散。但消费和生产择址自由的存在,意味着不同区位和空间上的竞争机会更平等,当下的集聚也就将是松散的、不稳定的,或者说将是动态的、弹性的,不受束缚的分散力量的存在,将使传统体系下城市的集聚效应优势即便没有被消灭,也被大大削弱,原有的城市体系随时可能被打破再重组,形成新的格局。信息技术时代,城市之间和城乡之间的权力分配不再是等级化的,而是网络化的,自上而下的等级式层级城市体系向自下而上的节点式网络城市体系的转变,本身就蕴含了一种全新的城乡一体化路径。生产和消费的择址自由将保证即便在农村人口不能自由流动到城市的情况下,达到城乡收入均等。在此过程中,城市的层级经济集聚效应逐渐消解,城市政治集聚效应失去经济的支撑后,它的干预力量也将会逐渐减弱。因而,在电子商务交易模式下,城乡一体化的终极结果就是没有中心的网络化结构。

图2 网络体系与中心地理体系的资源流动与交互作用

如图2所示,在这个体系中,各层级之间都会发生交互作用,而不像中心地理式下的城市体系更多的是单向作用。在传统的商品交易模式下,资源总是有依农村到城市层级体系从下往上流动的总体趋势,即便是市场导向出现向下流动,也仅仅是小规模的,无法形成气候。再加上如果城市利用政治集聚的优势,甚至不惜牺牲下层的利益而集中资源发展上层的城市经济。而在电子商务交易模式下,各种要素不仅有在城市层级之间自上而下流动的动力,同时,低层级的城市也可以向整个电子商务联接的市场范围销售它们的某些专业化产品,而无需再通过大城市的实体销售网络。电子商务模式使交易效率的趋于一致,中小城市、农村不用再做大城市经济上的附庸,它们拥有了向整个世界展示自己的舞台,也就获得了更加平等的竞争机会。因而,从理论上来说,电子商务的交易模式通过改变中小城市、农村的交易效率劣势,提供了一种有别于在商品实体市场交易模式下的城乡一体化路径,这一路径就是去中心的网络化。

五、结论与讨论

本文从理论上分析了城市和农村如何在劳动分工和交易费用高的两难冲突中分离,并形成城乡二元结构,然后根据城乡二元结构形成的内在原因提出了城乡一体化的两个路径,一个是改变农村的第一个劣势即劳动分工水平的劣势,并让农村剩余劳动力自由迁移到城市,也即是城市化的方式实现城乡一体化。第二种路径在实践上是否成立还有待检验。而从现实来看,中国的城乡发展和城乡关系正在被互联网以及以互联网为基础的电子商务深刻地改变着。并且互联网时代才刚刚开始,技术的进步仍在突飞猛进,互联网的含义仍在不断延伸,从移动互联网到物联网,下一步还不知会延伸到什么领域。电子商务的类型也在不断创新,比如最新的C2M(Customer to Manufactory,用户直连工厂),这种先下单再生产的模式将进一步改变传统的经济活动空间分布模式。总之,在这一时代背景下,如果能够藉由互联网和电子商务的发展,证实一种新的城乡一体化路径,对中国构建和谐的城乡关系并最终走向一体化具有重要的意义。□

(责任编辑:石洪斌)

2016-04-28

张蔚文,浙江大学公共管理学院教授、院长助理、城市发展与管理系主任,浙江大学新型城镇化研究中心主任,主要研究方向:城市经济与管理,土地经济与政策;李学文(通信作者),浙江大学公共管理学院博士后,主要研究方向为城市经济、空间经济、土地经济与政策。

中国博士后科学基金第八批特别资助项目“交易费用与作为新型城镇化起点的农业电商化研究”(编号:2015T80630)。

C916

A

1007-9092(2016)04-0090-009