汉语量词语法化动因研究*

2016-10-28李建平,张显成

李 建 平,张 显 成

(1.山东师范大学 文学院,山东 济南 250014;2.西南大学 汉语言文献研究所,重庆市 400715)

汉语量词语法化动因研究*

李 建 平1,张 显 成2

(1.山东师范大学 文学院,山东 济南 250014;2.西南大学 汉语言文献研究所,重庆市 400715)

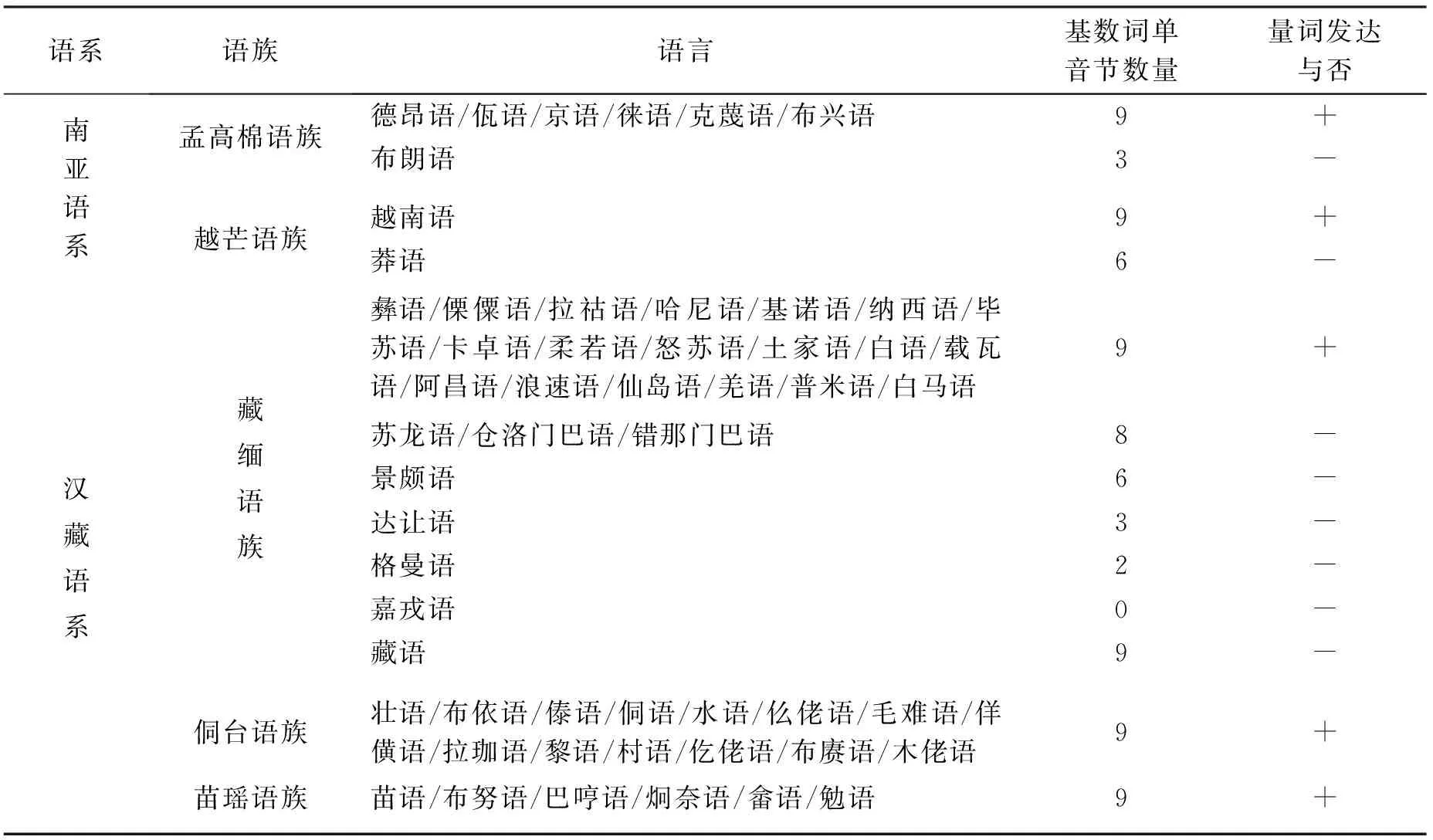

汉藏语系普遍的双音化趋势和基数词单音节的矛盾,是量词系统语法化的根本动因。从汉语来看,量词语法化历程和双音化趋势保持了很强的一致性,双音化推动了量词系统的建立与发展。从汉藏语系、南亚语系量词语言来看,量词系统的发达程度同数词的音节数量密切相关,只有基数词是单音节的语言才发展出了发达的量词范畴,而对音步感知基础的不同则促成了复数标记和量词系统的对立。从拷贝型和泛指性量词的兴替来看,调剂音节组成标准音步是量词的基本功能。

量词;基数词;双音化;出土文献;民族语言;语法化

一、引 言

量范畴是不同语言普遍存在的语法范畴,但只有汉藏语系、南亚语系部分语言发展出了丰富的量词并成为这些语言的重要特点。汉藏语系中的量词都不是先在的语法范畴,而是经历了长期而复杂的语法化过程。从殷商到现代丰富的历史文献,为汉语量词语法化历程及其动因的研究提供了翔实的语料,使得量词研究成为汉语发展史研究中的重要课题之一。关于量词的语法化及其动因问题,学界主要有以下六种观点:

一是表量功能说。黄载君认为“个体量词的产生,可能起于表货币单位”[1],强调表量功能是量词起源的根本动因。但在量词系统中处于核心地位的个体量词,表量功能并不突出,如“一人”和“一个人”在表量上就没有明显差异。也有学者认为量词受度量衡单位类化而来,虽然类化在量词发展中的确起到了重要的推动作用,但这并不能解释度量衡单位为世界绝大多数语言所共有,而其他许多语言却没有“类化”出量词。

二是个体标记说。大河内康宪[2]、戴浩一[3]都认为汉语名词都是指物质的(stuff),语义是不可数的,要计数物质一定要把物质量化或离散成类似物体(body)的个体才可数,数词后的标记成分正是起到了个化前一名词所指的作用。金福芬、陈国华[4]、张赪[5]认为作为个体标记是汉语量词存在的根本原因,分类功能则是次要原因。但这一观点无法解释为何在量词成熟前的漫长历史时期仍可精确称数,为何只有汉藏语系与南亚语系中部分语言量词特别丰富,并都经历了一个长期的语法化历程。

三是范畴化说。对客观事物进行分类并将其范畴化是量词的重要功能之一,如形状量词中的“条”称量条状物,“块”称量块状物等。Erbaugh认为量词通过给中心名词分类增加其信息量,从而与其他同音词区分开来,同时强调中心名词[6]。但语法化程度和使用频率都最高的泛指量词选择搭配的名词可达数百个,这些名词却不具备共同特征而成为一类,可见范畴化并非量词的根本功能,也不是量词起源的动因。

四是修饰功能说。李若晖认为量词的产生是语言表达中修饰与表意要求综合作用的结果[7]。这同样无法解释为何量词为汉藏语系和南亚语系部分语言所特有,且泛指量词虽不具备修饰功能,却无论在量词产生之初还是在量词发达阶段都获得了广泛应用。

五是语言接触说。Erbaugh认为汉语量词不是自源的,而是由于与台语的语言接触而产生的[6]。这与汉语量词发展史的事实明显不符。

六是清晰表意说。桥本万太郎认为汉语是单音节语言,同音词多而又缺乏形态标记,使用量词可以区别同音词,并有一定的赘言性[8];随着汉语复音化的发展,量词逐渐“个化”,直至像东干语一样只剩下一个“个”字,量词最终完全变为“躯壳”。桥氏认识到了音节结构与量词系统的关系。但从汉语发展史来看,量词却正是在汉语复音化过程中产生的,“个化”趋势并非量词的消亡,而是量词发达的标志之一。

此外,李讷、石毓智提出句子中心动词及宾语后谓词性成分的变迁是量词语法化的动因,并解释了汉魏至元“数+量+名”结构的发展[9],但对量词起源的动因问题未涉及。戴庆厦通过对近20种藏缅语言的调查分析,发现数词为单音节的语言中量词较发达,数词为多音节的语言中量词不发达[10],为量词研究开辟了新的途径。石毓智说:“汉语量词的产生和发展的背后也有一个双音化趋势的动因。汉语的个体量词,萌芽于两汉,产生于魏晋,稳步发展于唐宋,牢固建立于宋元之际。”[11]但戴先生未涉及汉语量词发展史,石先生对量词发展史的描述与事实不合。实际情况是,汉语个体量词在先秦即已产生,两汉迅速发展,魏晋南北朝趋于成熟。

系统的汉语量词发展史研究是厘清量词起源动因的基础,而目前这方面远远不够,特别是量词从萌芽到初步发展的先秦两汉断代史研究不够,制约了进一步的研究。先秦两汉量词研究首先受到研究资料的制约,传世文献多思想性、政论性资料,量词使用频率低,而“没有材料,‘游谈无根’,要建立科学的汉语量词发展史那是永远也不会办到的”[12]3。近年来的大量出土文献特别是文书、医书类文献,为量词研究提供了良好的资料条件。通过对甲骨文、金文、简帛文献、碑刻文献的系统整理,结合传世文献量词研究,初步构建汉语量词发展史脉络,同时综合考察量词丰富的汉藏语系、南亚语系诸语言与量词不丰富的印欧语系、阿尔泰语系的量词使用情况,本文认为:量词从萌芽到成熟的漫长而复杂的历时演变中,其表量功能、分类功能、修饰功能、个体标记功能在不同历史阶段、不同方面对量词发展起到了推动作用;但双音化趋势才是诱发量词产生的根本动因,并在量词语法化历程中始终起着推动作用。

二、汉语双音化趋势与量词语法化历程

双音化是汉语史发展的一条重要规律,王力把双音化列为汉语语法史最重要的五个变化之一[13]2。石毓智认为双音化趋势的意义远远超出了构词法范围,对促进整个语法系统的改变起了关键作用[11]。双音化进程早在甲骨文时代便已萌芽,春秋战国至秦获得初步发展,两汉时代加快步伐,魏晋以后得到长足发展,逐渐取得绝对优势地位。上古汉语以单音节为主,随着双音化的发展,双音节音步逐渐成为汉语的标准音步。冯胜利认为由于标准音步具有绝对优先的实现权,汉语中的“标准韵律词”只能是两个音节[14]。现代汉语中双音节词占绝对优势,在《普通话3000常用字表》中,双音词占75%以上。双音词在句法上也更为自由,单音词则受到很多限制[15]。由于数词中使用频率最高的基数词从一至十都是单音节,在双音节音步占据主导地位后,单音节数词构成的“蜕化”音步并不具备优先实现权,要适应双音化趋势,数词必须和其他成分组成双音节韵律词才能自由使用,于是量词开始了由名词等其他词类的语法化历程。考察汉语量词系统的发展历程,可以发现量词发展史与双音化趋势有着相同的历史轨迹,双音化趋势构成了汉语量词系统起源的动因,并在漫长的历时演变中推动了量词系统的建立、发展与成熟。

(一)殷商时期双音化和量词的萌芽

1.双音词的萌芽

上古汉语中单音词占绝对优势,但双音词早在殷代甲骨刻辞中就已存在。郭锡良以徐中舒主编的《甲骨文字典》为依据考察甲骨卜辞的词汇构成发现,在2 857个字头、3 899条义项中,所举复音结构不到100个,仅占总数的2.6%[16]。按殷代复音词的内容,大致可分八类:神祇名称、宗庙和神主名称、宫室名称、方国名称、地名、职官名、人名、时间名称。这八类复音结构大多是专有名词,而且几乎全是偏正结构,可见卜辞时代是双音词的萌芽时代。

2.量词的萌芽

与双音化萌芽相适应,殷代甲骨卜辞中量词也已萌芽,迈出了量词发展史的第一步。对于甲骨文中量词的发展状况,人们进行了较深入的研究,由于对文意理解、量词界定等诸方面的差异,各家统计不尽相同。如果不包括时间量词,各家统计差别并不大,总计10个左右。

萌芽期殷代量词系统有两个特点:(1)数量结构一般位于名词之后,组成“N+Num+CL”结构,如“鬯六卣”(前1.18.4)。在原始语言中,“N+Num+CL”语序最先产生是可以找到理据的,从发生学来看,称数方式都源于记数行为,因此在列举时采用“N+Num”结构;在“Num+N”结构中数词和名词的结合非常紧密,共同充当句子成分,但在“N+Num”结构中当数词单独充当谓语时,数词单音节的不和谐性便突显出来,如现代汉语可以说“三人”,也可以说成“三个人”,但“人三”却不符合语言习惯,必须说成“人三个”。因此,量词首先出现在“N+Num”结构之后构成“N+Num+Cl”结构,这符合汉语双音化的趋势。(2)“拷贝型”量词的产生,如“俘人十又六人”(合137反)、“羌百羌”(合32042)等。对后一个“人”“羌”性质的认识,目前学界还有争议,王力说“‘人’是一般名词,不是特别用来表示天然单位的”[17]234。多数学者认为已具备量词性质,管燮初说“后面一个人字的词性已介乎名词和量词之间”[18],黄载君说“第一个人是名词,而数词后加‘人’就只能属于量词了”[1]。虽然其语法化程度还很低,却显示了量词语法化的趋势,量词正是在这一特定语法结构中开始其语法化进程的。

(二)西周时期双音化和量词的初步发展

1.双音化的初步发展

程湘清考察《尚书·周书》中公认为西周作品的《大诰》等13篇、《诗经》中《周颂》《大雅》的双音词,列出5类132个;西周末期《诗经·小雅》有57个[19]。杨怀源统计西周金文复音词412个,其中双音词385个[20]。从数量上看,西周时期双音词明显增多,双音化得到初步发展。

2.量词的初步发展

与双音化进程相适应,西周金文量词系统也获得了初步发展。从历时角度看,西周时期量词的发展有四个特征:

(1)数量迅速增多。管燮初统计西周金文中共有量词33个[21],潘玉坤[22]、赵鹏[23]的统计都是39个,虽然部分量词还有争议,但量词数量无疑大大增加了。

(2)量词分工进一步发展,使用日趋严格。甲骨文用量词“丙”表示车马之量,是一种综合称量法。西周金文各有专门量词,车用“两”,马用“匹”,分工明确。甲骨文计量“鬯”时,量词可用可不用,西周金文则必须使用容器量词“卣”且无一例外。

(3)数量表示法中“N+Num+Cl”结构大量使用。按赵鹏统计,西周金文中“N+Num+Cl”结构总计已达220例[23],但数词同名词直接结合来表示数量仍占绝对优势。

(4)西周量词系统仍然体现出量词萌芽阶段的诸多特点:第一,拷贝型量词仍较常见,如《小盂鼎》:“俘人万三千八十一人……俘牛三百五十五牛,羊廿八羊。”又:“获聝四千八百□聝,俘人万三千八十一人,俘【马】□□匹,俘车两,俘牛三百五十五牛,羊二八羊。”《舀鼎》:“凡用即舀田七田。”语法化程度很低的拷贝型量词的存在,显示出量词萌芽阶段的特点。第二,典型的“Num+Cl+N”结构仍未出现。值得注意的是《贤簋》“公命吏贿贤百亩粮”中的“百亩粮”,很多学者视为汉语“Num+Cl+N”结构的最早用例,但仅此一例,深入分析则可发现“亩”本是称量土地的面积量词,并不能与中心名词“粮”搭配,所谓“百亩粮”意为“一百亩地出产的粮食”,语义上相当于“百亩地之粮”,因此“Num+Cl”结构和中心名词之间并没有直接语法关系,并非严格意义上的“Num+Cl+N”结构。

(三)春秋战国至秦双音化的发展和量词系统的初步建立

春秋战国时期,新概念大量涌现,一词多义、词义引申的方法已无法满足人们的交际需要,于是,复音词以其灵活的结构和足够的容量迅速适应了人们日益增长的交际需要。随着双音词在汉语中地位的确立,与此相适应的是汉语量词系统在这一时期初步确立。

1.双音词地位的确立

从传世文献看,据程湘清的统计,《论语》总字数15 883个,总词数1 504词,单音词总计1 126个,占74.9%;复音词总计378个(其中多音词3个),占总数的25.1%,而双音词占总数的24.9%;《孟子》总字数35 402个,总词数2 240词,单音词总计1 589个,占71%;复音词总计651个(其中多音词8个),占总数的29%,双音词占总数的28.7%[19]。

从出土文献看,银雀山汉墓出土《孙子兵法》《孙膑兵法》均成书于秦以前,具有更强的文献真实性。《孙子兵法》总词数738个,有单音词565个,复音词173个,其中双音词167个,已占总数的22.63%;《孙膑兵法》总词数900个,单音词668个,复音词232个,其中双音词230个,三音词2个,双音词占总数的25.56%[24]。

表1 春秋战国至秦双音化发展简表

综合考察传世文献和出土文献,春秋战国时期双音词总体已占词汇总量的25%左右。由于书面语在记载时往往趋于简洁,可推测当时口语中汉语双音词所占比例应大大超过这一数量。春秋战国至秦,虽然双音词在整个汉语词汇系统中还没有占据优势,但双音词的地位已稳固确立。

2.量词系统的确立

随着双音词地位的确立,量词系统也在这一时期基本形成,主要体现为:

(1)名量词类系发展完备,量词数量大大增加,特别是在量词系统中处于核心地位的自然量词数量大大增加。按何乐士考察,仅《左传》中就有量词69个,自然量词、借用量词、度量衡量词、军队或地方编制量词等各个小类都已齐备[25]。对这一时期量词系统进行全面统计,名量词总数已达207个之多,其中语法化程度最高的个体量词有46个,集体量词有52个,自然量词总计达到98个;而且这些量词往往具有较强的生命力,其中154个为汉代及后世所沿用,占总数的74.4%。

表2 春秋至秦名量词数量简表

(2)“Num+CL+N”结构的产生与初步发展。在汉语量词发展过程中,“Num+CL+N”结构的产生是一个很重要的转变,可以说是一次飞跃,“因为当数词和单位词放在普通名词后面的时候,它们之间的关系是不够密切的(《左传》:‘马牛各十匹’,‘各’字可以把单位词和名词隔开);后来单位词移到了名词前面,它和名词的关系就密切起来,渐渐成为一种语法范畴”[17]242,所以“Num+CL+N”结构的产生也是量词系统建立的重要标志之一。

典型“Num+CL+N”结构产生的时代对量词发展史研究具有重要意义。王力说:“在上古时代,单位词是放在名词后面的……但同时我们也注意到,就在先秦时代,容量单位词已经可以用于名词前面了。到了汉代,不但度量衡单位词可以放在名词的前面,连天然单位词也可以放在名词的前面。”[13]32郭锡良也认为,在先秦典籍中,“Num+CL+N”这一称数构式只能用于容量单位[26]。从传世文献看,“Num+CL+N”结构在《左传》《论语》《孟子》《国语》《吕氏春秋》5种文献中仅有25例,且基本限于度量衡量词和借用的容器量词,自然量词能够进入这一结构的仅5例,如:

君有楚命,亦不使一个行李告于寡君。(《左传·襄公八年》)

一介嫡女,执箕帚,以晐姓于王宫;一介嫡男,奉盘匜,以随诸御。(《国语·吴语》)

力不能胜一匹雏。(《孟子·告子下》)

尝一脟肉,而知一镬之味,一鼎之调。(《吕氏春秋·察今》)

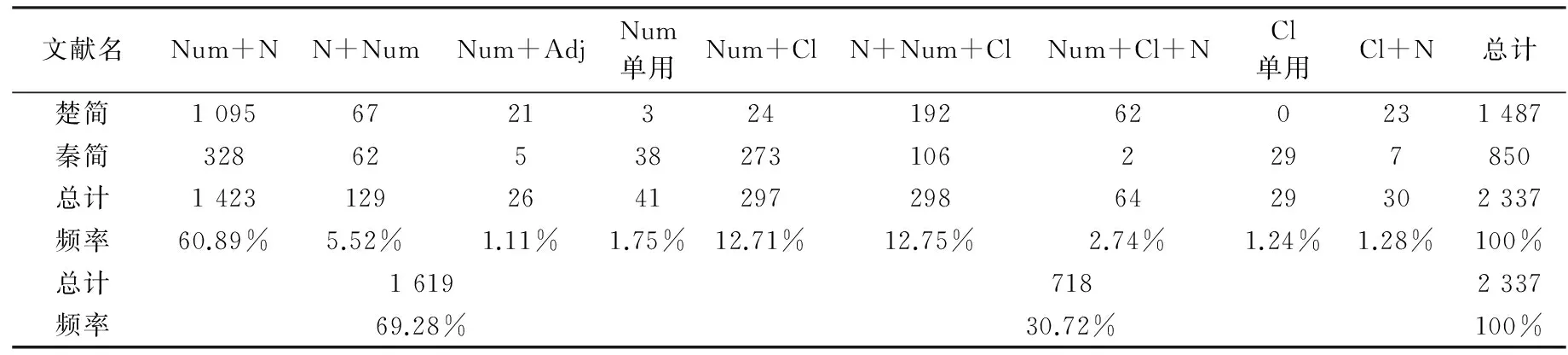

对以上用例的理解,学界多有争议:有人认为“介”和“个”是“单独”之义,是形容词;“匹”,按朱骏声《说文通训定声》当为误字;“脟”,也可能是“肉”的修饰语,“脟肉”指割下来的肉。以上均非量词。出土文献具有传世文献无可比拟的真实性,从出土的简帛文献来看这一时期“Num+CL+N”结构的产生及量词系统的确立,是没有疑问的。考察目前已公布的14批战国楚简和6批秦简,共有物量表示法2 337例,量词85个,其物量称数构式情况如下:

表3 先秦简牍数量表示法简表

秦简中“Num+CL+N”结构仅有2例,楚简中则达到62例之多。秦简2例中,量词一为描绘性量词,一为度量衡量词。楚简62例中,度量衡单位仅1例,容器单位7例,其余54例均为自然量词。如:

三匹驹骝。(《曾侯乙墓简》179)

裘定驭左殿:三真楚甲。(《曾侯乙墓简》127)

旅公三乘路车。(《曾侯乙墓简》119)

一两丝纴屦。(《信阳楚简·遣策》2)

数量结构和名词之间也可以插入助词“之”,如《上博简·容成氏》44:“是乎作为九成之台。”可见,早在战国时期“Num+CL+N”结构就已经产生并获得初步发展,标志着汉语量词系统的初步建立[27]。

(3)名量词使用频率大大增加,但地域发展不平衡。从表5看,先秦简牍文献中使用量词的用例达到718例,占30.72%,量词在数量表示法中的地位已经确立。另一方面,典型的“Num+CL+N”结构率先在楚简中大量出现,体现出楚、秦两地量词发展的不平衡。

(4)动量词系统的萌芽。无论从出土文献还是传世文献看,先秦时期典型的动量词还没有产生,但在秦简中已经开始萌芽,有“步”“课”两个,如:

已龋方:见东陈垣,禹步三步。(《周家台秦简·病方及其他》326)

今课县、都官公服牛各一课。(《睡虎地秦简·秦律十八种·厩苑律》19)

虽然其动词性仍很强,但动量词正是在这样的语法框架中开始其语法化进程的。

(四)两汉双音化的发展和量词系统的初步完备

1.双音化的进一步发展

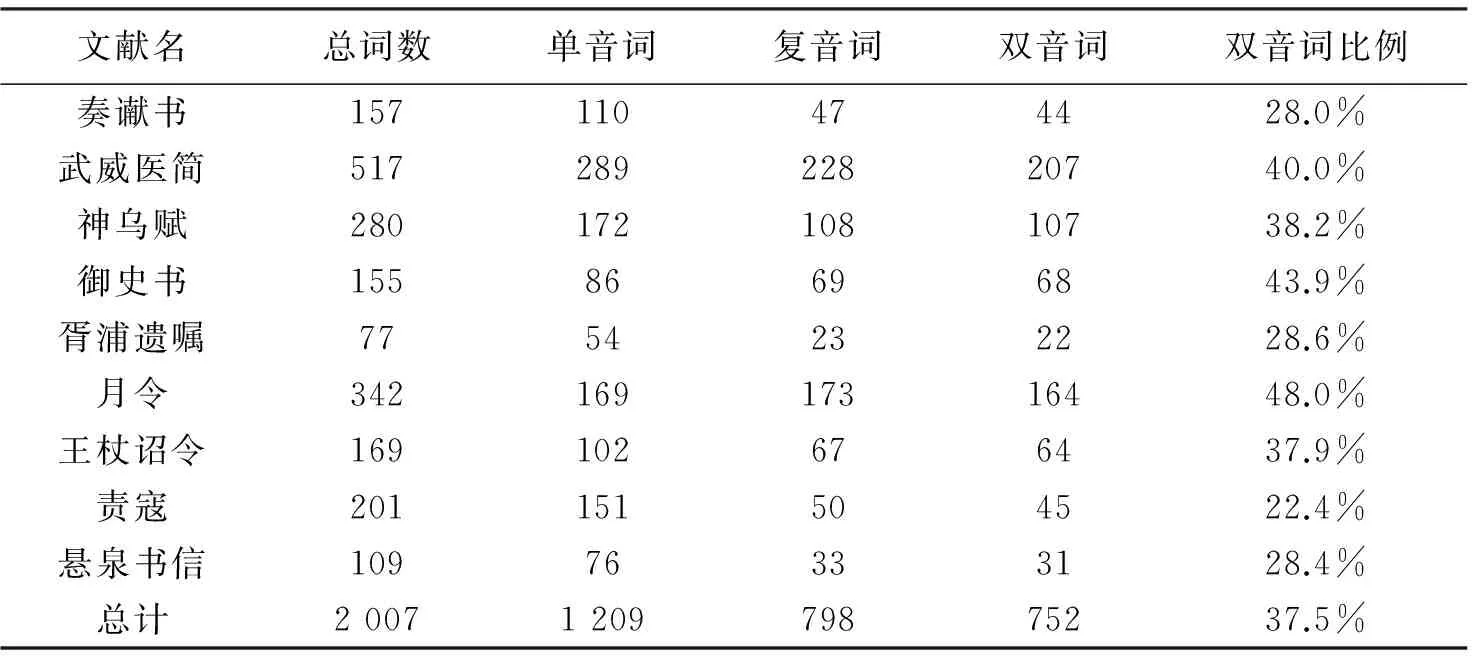

随着两汉时期社会政治文化的迅速发展,两汉时期的双音化趋势加快了步伐,我们对9种汉简构词法统计分析的结果如下[28]:

表4 汉简构词法情况简表

从统计表看,双音词比例大大增加,达到了37.5%,部分文献甚至达到48%。刘志生考察东汉碑刻文献167篇约10万字,发现复音词总数达到5 167个[29]。由于书面语相对于口语总是趋于简洁的,当时口语双音词数量应当已超过单音词数量,在词汇中占据优势地位。

2.量词系统的初步完备

与双音词发展状况相适应,汉语量词系统也获得了巨大发展,主要体现在以下方面:

(1)名量词数量大幅度增加。对两汉出土文献和传世文献中的量词进行全面考察,发现两汉时期名量词迅速涌现,新生量词达到102个,加上沿用自先秦的154个,量词总数达到256个,其中个体量词84个,名量词系统基本稳定。

表5 两汉名量词数量简表

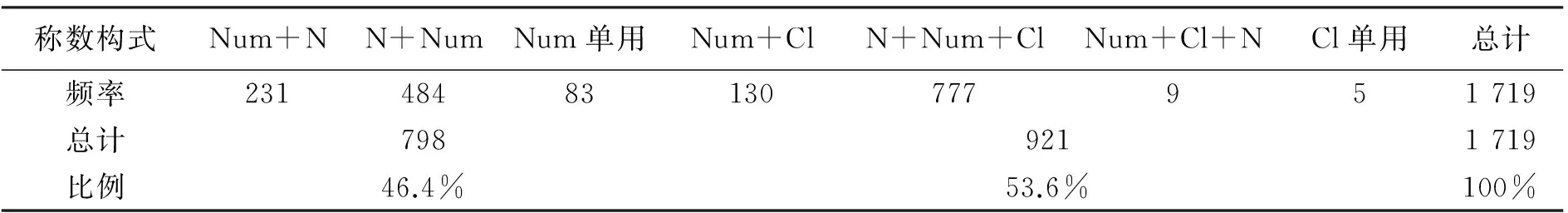

(2)名量词的使用频率迅速增高,使用量词在数量表示法中逐渐占据优势地位。从量词在数量表示法中的使用频率来看,我们对24种汉简中的称数构式进行了全面统计*本文所考察24种汉简为:焦山汉简、萧家草场汉简、未央宫汉简、清水沟汉简、高台汉牍、古人堤汉简、甘谷汉简、邗江汉简、平山汉楬、花果山汉简、海州汉牍、胥浦汉简、东牌楼汉简、罗泊湾汉简、大坟头汉简、孙家寨汉简、孔家坡汉简、凤凰山8号墓汉简、凤凰山9号墓汉简、凤凰山10号墓汉简、凤凰山168号墓汉简、凤凰山167号墓汉简、凤凰山169号墓汉简、马王堆3号墓汉简。:

表6 两汉简帛数量表示法简表

按陈近朱对《居延汉简》中的数量表示法进行的穷尽性统计,不使用量词的情况总计1 534例,而使用量词的情况则达到了2 746例[30]。从上述统计看,在汉代简帛数量表示法中,使用量词的情况已经开始超过不用量词的情况,可见在数量表示法中使用量词在汉代已开始成为一种规范。

(3)动量词系统正式确立。两汉时期动量词系统产生并迅速发展,新产生动量词16个,其中专用动量词13个,加上沿用自先秦的“步”,总计达到17个。魏晋南北朝所见动量词总计18个,其中13个沿用自两汉,占72%;可见两汉时期动量词系统已建立起来并获得初步发展。但是,两汉时期动量词的使用频率还很低,多数只有几例,且多见于医书和汉译佛经等特定文献中。

表7 先秦两汉动量词简表

(五)魏晋以后双音词优势地位的确立和量词系统的完善

1.双音词逐渐占据绝对优势

魏晋六朝以后,双音词在词汇中逐渐占据优势地位,按程湘清统计,《世说新语》中复音词总数达到2 126个,其中双音节词1 913个,占复音词总数的90%[31]。无论数量还是频率,魏晋六朝以后汉语中双音词的优势地位都已得到确立。

2.量词系统的基本完善

与双音化发展相适应,“魏晋南北朝的名量词在数量、种类、分工、使用、词序各方面得到了空前的发展,可以说此时期已进入汉语名量词的成熟阶段”[32]。

从传世文献看,刘世儒对魏晋南北朝量词进行了全面考察:名量词217个,其中语法化程度最高的个体量词达到123个,使用频率也大大增加了;动量词迅猛发展,总计22个,其中专用动量词17个。“汉语名量词发展到这一阶段,基本上已经进入成熟时期了”[12]4,动量词“也得到了迅速而广泛的发展,进入了初步成熟的阶段”[12]7。关键还在于,数量词开始转向以前附于中心名词为原则,数量词前置有几个优点:(A)词序一致,即与汉语“从”前“主”后的原则一致;(B)陪伴形态更为显著;(C)成分更为确定,数量词只能是向心于中心的定语;(D)表达更为清楚[12]45。

从出土文献看,考察旱滩坡晋墓木牍、南昌晋墓木牍、南昌吴高荣墓木牍、走马楼三国吴简、甘肃高台晋牍、鄂城吴墓木刺、南昌火车站晋牍、香港中文大学藏晋牍8种魏晋简牍,称数结构196例均为“N+Num+Cl”结构,可见在称数中使用量词已成为规范。

从隋唐五代到现代汉语,占据统治地位的双音词继续调整完善,汉语量词系统也在既有框架下进一步补充、调整,量词体系和规范逐渐趋于完备。

(六)小结

综上可见,殷商时代是汉语双音化的萌芽时期,也是量词从其他词类开始语法化的萌芽时期;西周随着双音化的发展,量词得到初步发展;春秋战国双音词得到进一步发展,相应的量词系统初步建立;两汉是双音化发展的关键时期,双音词在词汇系统中开始占据优势,量词系统确立,使用量词的称数构式第一次超过了不用量词的构式;魏晋六朝以后,双音词确立了词汇中的绝对优势地位,量词的使用成为一种规范。双音词和量词在汉语中都不是先在的,但词汇的双音化和量词语法化的历程却保持了很强的一致性,这说明二者的发展存在密不可分的关系:双音化趋势是汉语量词系统建立的动因与推动力。

三、汉藏语系和南亚语系量词产生与双音化的关系

汉语量词系统形成的动因在于双音化趋势和基数词单音节间的矛盾,可见双音化趋势和基数词单音节是量词系统得以建立的两个必要条件,缺一不可。从汉藏语系其他语言及南亚语系诸语言来看,在普遍的双音化历程中只有基数词为单音节的语言,才发展出了发达的量词系统。

(一)汉藏语系

从汉藏语系看,“大多数语言是由单音节向多音节发展”[33],基数词的音节数量和量词的发达程度密切相关。戴庆厦对近20种藏缅语量词与基数词音节数量的研究为此提供了有力证据[10],在此基础上,本文同时参考了《中国少数民族语言简志丛书》《新发现民族语言丛书》,进一步对52种汉藏语系语言中基数词的音节数量和量词发展情况进行了系统考察,得到了如下发现:

苗瑶语族的苗语、布努语、巴哼语、炯奈语、畲语、勉语诸语言,侗台语族的壮语、布依语、傣语、侗语、水语、仫佬语、毛难语、佯僙语、拉珈语、黎语、村语、仡佬语、布赓语、木佬语,其基数词都是单音节的,其量词系统均比较发达,特别是个体量词特别发达,量词使用在数量表示法中具有强制性。

藏缅语族情况比较复杂,彝语支的彝语、傈僳语、拉祜语、哈尼语、基诺语、纳西语、毕苏语、卡卓语、柔若语、怒苏语、土家语、白语,缅语支的载瓦语、阿昌语、浪速语、仙岛语,羌语支的羌语、普米语都属于量词发达或准发达的语言,其基数词都是单音节的,量词的使用都有一定的强制性。与之相对应的是,景颇语支的景颇语、格曼语、达让语、苏龙语和藏语支的仓洛门巴语、错那门巴语,以及羌语支的嘉戎语,基数词往往不全是单音节的,其量词系统一般都不发达,即使有部分个体量词,其使用也不具有强制性*景颇语支的独龙语基数词只有3个是单音节的,但量词比较发达,原因可能在于其双音节基数词都是带词头的,而词头有脱落的趋势,如基数词ɑbli(四)在怒江方言中词头ɑ已脱落,数词由双音节变为单音节,这与双音化趋势背道而驰,从而促进了量词的发展。阿侬语的情况也是如此。。藏语支的情况较为复杂,藏语的基数词都是单音节的,量词系统却很不发达,但是白马藏语中的量词则比较发达,反映了藏语量词发展的不同历史层次。

(二)南亚语系

南亚语系很多语言也有丰富的量词系统,如孟高棉语族的德昂语、佤语、京语、徕语、克蔑语、布兴语等。越芒语族的越南语量词都比较丰富,其基数词也都是单音节的*布兴语的基数词都是双音节的,但早已失去了使用功能,仅存在于传说中,实际使用的数词均借自傣语。。与此相对应,孟高棉语族的布朗语基数词只有4、5、6是单音节的,越芒语族的莽语基数词1至6是单音节的,其量词则相对不发达,量词的使用没有强制性。

表8 基数词与量词系统对照表

系属未定的朝鲜语情况比较特殊,数词有固有词与汉字词之分,xana(一)、tul(二)、set(三)、net(四)等是固有词,il(一)、i(二)、sam(三)、sa(四)等则是汉字词。其固有量词是以双音节为主的,而借自汉语的量词基本上都是单音节的。通常情况下,固有量词与固有数词组合,汉字量词与汉字数词组合。其固有数词中,一、五、六、七、八、九等六个都是双音节的,因此本身可以组成双音节标准音步使用,也可以与双音节的量词配合使用,而汉字数词则均为单音节的,则要同单音节的汉字量词结合构成双音节音步配合使用。

最后,印欧语系的英语、德语、法语、西班牙语等,其基数词基本上也是以单音节为主的,但是也不属于量词发达语言,这可能与对音步的认知有关,“印欧语社团以音素为语音感知基础,汉语社团以音节为语音感知基础”[34]。印欧语语言学界的研究也体现了这一点,“在他们的音系理论中竟没有音节这一级语音单位,而是由音段直接构成词音形”[35]。双音节音步并非“标准”音步,因此没有发展量词以构成标准音步的动因。由此也可推测,在以音素为感知单位的语言中,倾向于发展以音素为单位的复数标记;而以音节为感知单位的语言,则更倾向于发展以音节为单位的量词;因此,“从语言类型学的角度考察的结果显示,一种语言不同时兼有复数标记和量词系统”[36]。

四、从拷贝量词和泛指量词的兴替看量词语法化的动因

拷贝量词和泛指量词在量词类系中最为特殊:前者产生于量词发展的初始阶段,语法化程度最弱;后者产生于量词系统初步建立的阶段,并在量词成熟阶段仍然广泛使用,语法化程度最高,源名词的语义特征几乎消失殆尽。二者表量、分类、修饰等功能都很弱,只有同数词补足为双音节的标准音步才是这两类量词的根本语法功能,其发展历程正可以充分证明双音化趋势是量词系统建立的根本动因。

(一)拷贝量词与量词的起源

汉语中的拷贝量词早在甲骨文时代就产生了,“从名词到量词,是一个语法化的过程,拷贝型量词的出现是这一语法化过程的第一步”[37]。缅语支、彝语支和藏缅语族一些语支未定的语言,如独龙语、载瓦语、阿昌语、基诺语、傈僳语、拉祜语、哈尼语、纳西语、怒语等,“已经萌生了发展个体量词的语言需要。为了满足这种语言需要,最方便的方法便是拷贝名词而造出大量的个体量词,从而较快地解决了个体量词缺乏的矛盾”[37]。但这些语言为何萌生了发展个体量词的需要呢?根本动因就在于双音化的趋势。

首先,从汉语来看,基数词都是单音节的,与甲金文时代就开始的双音化趋势是矛盾的,而这种不适宜性构成了变化产生的动机,不适宜的形式有必要做出调整,即用音节进行调剂。改变基数词单音节形式最简单、最直接的方法就是重复前面的名词,组成数名结构共同修饰前面的名词,即“N+(Num+N)”结构,如《小盂鼎》:“俘人万三千八十一人,……俘牛三百五十五牛,羊廿八羊。”在使用中“Num+N”结构被重新分析为前面名词的修饰语,其中的名词与中心语名词在语法功能上也有了差异,成为拷贝量词。

其次,汉藏语量词萌芽阶段普遍出现了拷贝型量词,这与汉藏语普遍的双音化趋势是相适应的。上古汉语名词绝大多数是单音节的,加上方块汉字的不可分割性,“N+Num+Cl”结构中的拷贝量词只能完全重复前面的单音节名词,“Num+Cl”结构组成双音节的标准音步;形式上的一致也导致了学界对拷贝型量词是量词还是名词的争议。但是,从其他语言中的量词来看拷贝型量词,与源名词在功能上就有了明显差异,如当名词是多音节时可以采用“半拷贝”的方式,即复制名词的部分音节,拷贝名词前一音节称为前半拷贝。如:

哈尼语bu31za31(罐)hi31(一)→bu31(bu31za31前一音节)(一个罐)

纳西语khon33lo33(洞)nd33(一)→khon33(khon33lo33前一音节)(一个洞)

但更多的方式是拷贝名词的后一音节,即后半拷贝。如:

阿昌语a55mu55(事情)ta21(一)→mu55(a55mu55后一音节)(一件事情)

基诺语ɑ44vu33(蛋)thi44(一)→vu33(ɑ44vu33后一音节)(一个蛋)

其他如哈尼语、拉祜语等都是如此,单音节的数词和由名词“半拷贝”而来的一个音节,组成了一个和谐的双音节音步。纳西语中甚至还有全拷贝、前半拷贝、后半拷贝、省略拷贝均可的情况:

全拷贝:dv33phi31(翅膀)d33(一)dv33phi31(翅膀)

后半拷贝:dv33phi31(翅膀)d33(一)phi31

前半拷贝:dv33phi31(翅膀)d33(一)dv33

省略拷贝:dv33(翅膀)d33(一)dv33(翅膀)[38]

单纯词中的一个音节一般不能独立充当句子成分,其作用只是与数词组成双音节音步来调剂音节,至于拷贝哪个音节都不会影响这一语法功能。可见“半拷贝”的方式更明确地体现了量词语法化与双音化二者之间的密切关系。

(二)泛指量词的兴替与量词的基本功能

泛指量词几乎没有分类、表量、修饰等功能,这自然突显了其调剂音节的功能。汉语量词史上的泛指量词有“枚”“个”两个,二者的兴替和“个化”的发展体现了调剂音步在量词语法化历程中的重要作用。

两汉时代,随着双音词在词汇中优势地位的初步确立,双音节作为标准音步也基本确立,单音节数词的使用逐渐不再自由,需同量词组成双音节标准音步才能更为自由地充当句子成分。但量词的发展相对滞后,绝大多数名词还没有专属量词,解决这一矛盾有两种方式:一是采用拷贝的方式,但拷贝量词有很大的局限,一个名词使用一种量词很不经济,大量同形同音现象模糊了名、量两类词的界限。另一种方式是采用泛指量词。量词“枚”由于其特殊的语义基础迅速崛起,解决了双音化趋势与个体量词缺乏的矛盾。王力认为“枚”用作量词源自其本义“树干”,虽然“现存的古书中,没有树一棵为一枚的例子”[13]27。张万起举出《汉书》《后汉书》中的4例[39],我们又举出汉简中的3例。但从文帝至景帝时期的凤凰山汉简看,汉初量词“枚”已相当成熟,产生伊始就是泛指的,不存在从专指到泛指的过渡,因此其语源并非“树干”而是“算筹”义[40]。《左传·昭公十二年》“南蒯枚筮之”孔颖达疏:“今人数物云一枚两枚,是筹之名也。”“算筹”是计数的辅助工具而不区分具体事物,具备了泛指量词的语义基础。“枚”补足音步的性质在汉初简牍中体现得很明显,如凤凰山8号与167号汉墓时代均为文帝至武帝之间,前者有简176枚,当用量词的情况96例,其中16例使用了专属量词(“乘”2例、“匹”3例、“艘”1例、“合”9例、“枚”1例);80例不用量词;有趣的是,后者62例:17例使用了专属量词(“人”12例、“乘”1例、“两”1例、“匹”1例、“合”2例),8例不用量词,其他37例均用量词“枚”。同时代同类文献中,有的不用量词,有的则30多种不同物品均用同一个量词“枚”,可见量词“枚”的首要语法功能就是补足音步。

魏晋至唐,量词的使用成为规范,8种魏晋简牍196例称数结构均为“N+Num+Cl”结构,无一例外。但量词产生的速度显然不能满足语言的需要,因此泛指量词“枚”的使用频率在魏晋时期达到了顶峰,如吴高荣墓《遣策》木牍所计量事物几乎全部用“枚”来称量,如:

故练褖一枚;故绢褖一枚;故绢褖一枚;故练褖一枚;故练褖一枚;故练緮裙一枚;故绢緮襙一枚;故练两裆一枚;故练单襙一故。故绢单襙一枚;故半緮缚一枚;故半緮缚一枚;故练緮缚一枚;故练緮缚一枚;故练小缚一枚;故练緮褖二枚;故练緮绔一枚;故緮裳二枚;故緮襙一枚;故早丘单一枚。

该木牍79个称数结构中使用量词“枚”达到了75例之多,占总数的95%。唐至五代,量词系统进一步成熟,多数范畴有了专属量词并被普遍接受。专属量词除补足音步外,还有修饰、分类等功能,于是“枚”完成了其历史使命,应用范围逐渐紧缩。洪艺芳考察敦煌吐鲁番文书认为,“枚”在3世纪中叶到6世纪中叶具有很强的适应性,但以6世纪中叶为分水岭而骤然下降,6世纪中叶至9世纪中叶修饰的中心名词仅有9个;敦煌文书中仅有7例[41]。量词分工日趋细密,使得语言表达更为清晰、形象,但也造成了人们记忆的负担。语言经济原则要求使用具有较大普遍性的语言单位来承担其核心功能——补足音步,语言中仍然存在对泛指量词的需要,于是量词“个”脱颖而出。

个,有“个”“箇”“個”三个来源。个是“介”的讹误字,按王引之《经义述闻·通说》“介”与“个”隶书形体相近,“省丿则为个矣”。《广雅·释诂》:“介,独也。”“单独”义对名词没有太多要求,因此一经产生就是泛指的。箇,《说文·竹部》:“竹枚也。”最早称量“竹”,如张家山汉简《算数书》71:“八寸竹一箇。”個,洪诚认为“是介字从泰部音变以后形旁取介、声旁取箇另造的异体字,继承介字作为计数词”[42]。魏晋以后三者合流。唐以前量词“个”使用频率很低,因为无论“单独”还是“竹枚”义,在语法化过程中较“算筹”义的“枚”源词义更强,对名词的适应性就弱,语义滞留原则决定了在与“枚”的竞争中处于弱势。基于语言经济原则,“枚”的强势满足了语言对泛指量词的需要,也抑制了“个”的发展,因此虽然量词“个”先秦已见,但到魏晋简牍中“枚”达到125例,而“个”竟然未见。隋唐时代,随着量词系统的完善,“枚”的使用范围迅速缩小。量词分工日趋细密造成了人们记忆的负担,经济原则要求使用具有较大普遍性的语言单位来承担其补足音步的基本语法功能。“个”在同旧质的“枚”的竞争中取得了优势,唐代吐鲁番文书中有41例,而中唐到五代的敦煌文书中则达到了206例,成为唯一的泛指量词。宋元以后,使用频率进一步增加,《朱子语类》中竟达到5 000多例。泛指量词的广泛应用,突显出补足音步在量词发展中的重要性。

为适应双音化的发展而补足音步虽然是量词最核心的语法功能,但不是唯一的语法功能,因此泛指量词“枚”由于不具备其他语法功能而逐渐被专属量词所取代;“个”的兴起正在于解决“枚”衰落以后量词繁多给人们带来的记忆负担,但它同样缺乏范畴化和修饰等语法功能,导致表意不够明晰,过度泛用就会打破语言表达明晰性和趋简性之间的平衡,适度原则必然会将其拉回到相对平衡状态。总之,量词丰富多彩同个化之间的“矛盾”是由语言发展明晰性与趋简性的原则所决定的,这也反映了作为量词根本功能的补足音步和其他功能之间的互补性。

五、结 语

徐通锵谈到语言演变的原因时认为“其罪魁祸首往往就是语音”[43],为了适应语音简化带来的一系列问题,汉语走上了双音化的道路,而基数词单音节同双音化趋势的矛盾,促使汉语量词系统的建立成为必然。由于汉语的双音化是一个漫长的渐进历史过程,因此量词的发展也是一个渐进的语法化过程。双音化趋势与基数词单音节的矛盾是促成量词系统建立的动因,二者缺一不可。从汉藏语系、南亚语系诸多语言的量词使用情况来看,随着双音化的发展,只有基数词为单音节的语言发展出了发达的量词系统,而基数词为双音节的语言和不存在双音化趋势的印欧语系诸多语言则没有发展出量词范畴,从而产生了量词语言与非量词语言的对立。从拷贝量词和泛指量词的兴替来看,无论在量词的产生阶段还是在量词的完善时期,与单音节数词组成双音节的数量结构以调剂音步,始终是量词的基本功能,也证明双音化是量词产生的根本动因。但调剂音步并非量词的唯一功能,量词一旦产生并进入句法结构,其语法功能就体现出了多向性,分类、修饰等功能也迅速产生,从而要求量词系统更加丰富、更加细致。语言经济原则始终制约着语言各方面的发展,从而导致了量词语言中专属量词丰富多彩和泛指量词广泛应用的对立统一。

[1]黄载君.从甲文、金文量词的应用考察汉语量词的起源与发展[J].中国语文,1964(6):432-441.

[2]大河内康宪.量词的个体化功能[M]//日本近现代汉语研究论文选.北京:北京语言学院出版社,1993:426-446.

[3]戴浩一.概念结构与非自主性语法:汉语语法概念系统初探[J].当代语言学,2002(1):1-12.

[4]金福芬,陈国华.汉语量词的语法化[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2002(S1):8-14.

[5]张赪.类型学视野的汉语名量词演变史[M].北京:北京大学出版社,2012:55.

[6]ERBAUGH M. Talking stock: the development of Chinese noun classifiers historically and in young children[M]. CRAIG C,ed.Amsterdam:John Benjamins Publishing Company,1986:399-435.

[7]李若晖.殷代量词初探[J].古汉语研究.2000(2):79-84.

[8]桥本万太郎.语言地理类型学[M].余志鸿,译.北京:北京大学出版社,1985:90.

[9]李讷,石毓智.句子中心动词及其宾语之后谓词性成分的变迁与量词语法化的动因[J].语言研究,1998(1):40-54.

[10]戴庆厦.藏缅语族个体量词研究[M]//彝缅语研究.成都:四川民族出版社,1997:355-373.

[11]石毓智.语法化的动因与机制[M].北京:北京大学出版社,2006:196.

[12]刘世儒.魏晋南北朝量词研究[M].北京:中华书局,1965.

[13]王力.汉语语法史[M].北京:商务印书馆,1989.

[14]冯胜利.汉语的韵律、词法和句法[M].北京:北京大学出版社,1997:3.

[15]吕叔湘.现代汉语单双音节问题初探[J].中国语文,1963(1):10-22.

[16]郭锡良.先秦汉语构词法的发展[M]//汉语史论集.北京:商务印书馆,2005:143-165.

[17]王力.汉语史稿[M].北京:中华书局,1980.

[18]管燮初.殷墟甲骨刻辞的语法研究[M].北京:中国科学院,1953:25.

[19]程湘清.先秦双音词研究[M]//先秦汉语研究.济南:山东教育出版社,1992:45-113.

[20]杨怀源.西周金文词汇研究[D].成都:四川大学,2006:59.

[21]管燮初.西周金文语法研究[M].北京:商务印书馆,1981:178.

[22]潘玉坤.西周金文语序研究[M].上海:华东师范大学出版社,2005:168.

[23]赵鹏.西周金文量词析论[J].北方论丛,2006(2):60-62.

[24]苟晓燕,张显成.银雀山汉简《孙子兵法》《孙膑兵法》词汇研究[G]//张显成.简帛语言文字研究:第1辑.成都:巴蜀书社2002:65-143.

[25]何乐士.《左传》的数量词[M]//古汉语语法研究论文集.北京:商务印书馆,2000:318-351.

[26]郭锡良.从单位名词到量词[M]//汉语史论集.北京:商务印书馆,2005:34-38.

[27]李建平,张显成.从简帛文献看汉语量词系统建立的时代[J].古籍整理研究学刊,2011(1):73-77.

[28]张显成,等.秦汉简帛构词法分析十二则[G]//张显成.简帛语言文字研究:第1辑.成都:巴蜀书社,2002:162-190.

[29]刘志生.东汉碑刻复音词研究[D].上海:华东师范大学,2005.

[30]陈近朱.《居延新简》中物量词和称数法探析[D].上海:华东师范大学,2004.

[31]程湘清.《世说新语》复音词研究[M]//魏晋南北朝汉语研究.济南:山东教育出版社,1992:1-85.

[32]洪艺芳.敦煌社会经济文书中之量词研究[M].北京:文津出版社,2004:25.

[33]马学良.汉藏语概论[M].北京:民族出版社.2003:26.

[34]何丹.试论汉语的音节结构与认知模式[G]//中国文字研究:第1辑.郑州:大象出版社,2007:201-206.

[35]王洪君.汉语的特点与语言的普遍性[M]//缀玉二集.北京:北京大学出版社,1994:303-314.

[36]李艳惠,石毓智.汉语量词系统的建立与复数标记“们”的发展[J].当代语言学,2000(1):27-36.

[37]李宇明.拷贝型量词及其在汉藏语系量词发展中的地位[J].中国语文,2000(1):27-34.

[38]木仕华.论纳西语拷贝型量词的语法化[G]//李锦芳.汉藏语系量词研究,北京:中央民族大学出版社.2005:141-165.

[39]张万起.量词“枚”的产生及其历史演变[J].中国语文,1998(3):208-217.

[40]李建平,张显成.泛指性量词“枚/个”的兴替及其动因——以出土文献为新材料[J].古汉语研究,2009(4):64-72.

[41]洪艺芳.敦煌吐鲁番文书中之量词研究[M].北京:文津出版社,2000:183.

[42]洪诚.略论量词“个”的语源及其在唐以前的发展情况[M]//洪诚文集.南京:江苏古籍出版社,2000:139-149.

[43]徐通锵.结构的不平衡性和语言演变的原因[M]//徐通锵自选集.郑州:河南教育出版社,1993:218-243.

责任编辑韩云波

网址:http://xbbjb.swu.edu.cn

10.13718/j.cnki.xdsk.2016.05.019

2016-04-04

李建平,文学博士,山东师范大学文学院,副教授。

国家社会科学基金项目“汉语量词发展史及其语法化研究”(13CYY058),项目负责人:李建平;国家社会科学基金重大项目“简帛医书综合研究”(12&ZD115),项目负责人:张显成。

H131

A

1673-9841(2016)05-0148-12