论西游故事中“白龙马”形象的演化

2016-10-28杜治伟王进驹

杜治伟 王进驹

论西游故事中“白龙马”形象的演化

杜治伟王进驹

白龙马是取经五圣中不可或缺的一员,它在故事中的形象也和其他四圣一样经历了一个逐渐发展并最终定型的动态过程。一方面,它肇始于取经中对马的实际需求,萌芽于胡翁换马、策杖西行的逸闻,嗣后又与“白马驮经”的传说相结合,使得至迟在宋代,白马参与取经便得以固定下来。另一方面,取经故事在发展中又不断融入印度作孽龙、护法龙的传说,龙的出现也成为取经中的常态。随着唐宋以降取经故事本身的不断神化,元代之际又合龙、马二者为一,而以龙属马身的形态出现;最终于明中期经文人的加工而更具艺术魅力,完成了白龙马形象的塑造。探究白龙马形象的演化,有助于理清西游记故事各主要形象的流变及其与整体故事演化的关系,还可以为《西游记》的佚本探测、简繁之辨等版本、成书研究提供侧面观照。

白龙马演化《西游记》版本成书过程

世德堂本《西游记》第一百回回目是“径回东土,五圣成真”。所谓的取经“五圣”,指的便是唐僧、孙悟空、猪八戒、沙和尚和白龙马。而在最后证果西天时,单单要标出“取经五圣”而不是师徒四人,可见,五圣本是一个密不可分的整体。然而相较于其他四圣来说,白龙马在小说中的戏份并不多,以至于一直处于研究的边缘地带。今见的研究中,对于白龙马展开论述的有台湾学者张静二、郑明娳、赵天池以及日本学者中野美代子等先生*文章详见[台]张静二:《西游记人物研究》,台北:学生书局1984年版,第195-228页;[台]郑明娳:《西游记探源》,台北:里仁书局 2003年版,第237-239页;[台]赵天池:《西游记探微》,台北:巨流图书公司1983年版,第102-113页;[日]中野美代子著:《西游记的秘密(外二种)·孙悟空的诞生——猴的民间文学与<西游记>》,王秀文译,北京:中华书局2002年版,第344-345页。,而大陆学者鲜有论及。但赵天池、张静二两先生重心多立足于静态的百回本,分析白龙马沉默负重、温顺坚强的形象;中野美代子、郑明娳诸先生又或语焉不详,或仅枚举一些各阶段与龙马相关的事实,对于白马为何会加入取经队伍,又为何由凡马升级龙马、由火龙变成玉龙,它的演化在取经故事的演变和《西游记》的成书中有无独特之作用等诸问题基本未有涉及。故此问题实有进一步论述之必要。而对白龙马形象演化的探讨,除了应该对它作形态上为马和本质上是龙的区分,也即要关注历史视域下这两种特性的不同呈现外,还应该对其在取经中扮演的角色进行前后勾连。以下便沿着这一思路进行一番梳理。

一、酝酿:取经故事中“马”的参与

在取经故事的史实生成阶段,《大慈恩寺三藏法师传》中即有多处关于马的描写:

在取经出发时即乘马,瓜州时所乘之马死去,不久后又贸易得马一匹;

玉门关外,策杖西行时出现胡翁换马;

路经高昌,高昌王给马三十匹,手力二十五人;

经过屈支,屈支王给手力、驼马;

取经返回时,“时唯七僧并雇人等有二十余,象一头、骡十头、马四匹。”

达于自境,“得鞍乘已,放于阗使人及驼马还。”*慧立、彦悰著,孙毓棠、谢方点校:《大慈恩寺三藏法师传》,北京:中华书局1983年版,第12-13、13-14、21、26、116、124页。

由此可见,在取经的起始和结束阶段,马都是必不可少的工具,可以说马在取经故事生成之初便与之结缘。至于玄奘取经为何马成了必不可少的伴侣,这其实有其特定的历史地理因素在内。

图1:玄奘取经示意图

从上面一张玄奘取经图中可以看出,玄奘主要是陆路西行。从长安经甘肃、新疆转中亚最后南进到印度,沿途沙漠险滩、崇山峻岭接连不断,道路艰辛,在长达五万多里的路程中,全凭步行是很难想象的。在中国古代,及至鸦片战争,近代化以前,马都是陆路出行最主要的代步工具,更不要说在公元七世纪的唐朝,因此,马匹的出现是出于实际环境的需要,是远行求法的必备条件,它实是取经人不可或缺的脚力。值得注意的还有一点,玄奘在取经回国时,带回了大量的经书,而这些经书的搬运便成了问题。单靠玄奘一人是根本无法完成的,故而才会出现“雇人等有二十余,象一头、骡十头、马四匹”浩浩荡荡的返回队伍。因此马的必不可少还在于它的交通运输功能,相比较人力搬运来说,马的驮运无论在数量上还是行动上都方便省事的多,所以,在取得经文之后马也是必不可少。

然而这一阶段中,马是否只是普通的马匹呢?从马不具备后世龙马腾挪变化的特征和能力看,似乎如是,但胡翁换马一段却多多少少说明了此马的不同寻常,虽然并没有神化到升天入海的地步,却可以看作不寻常演化的开始。关于换马的一段,《法师传》中有这样的描述:

胡翁曰:“师必去,可乘我马。此马往返伊吾已有十五度,健而知道。师马少,不堪远涉。”法师乃窃念在长安将发志西方日,有术人何弘达者,诵咒占观,多有所中。法师令占行事,达曰:“师得去。去状似乘一老赤瘦马,漆鞍桥前有铁。”既睹胡人所乘马瘦赤,漆鞍有铁,与何言合,心以为当,遂即换马。*慧立、彦悰著,孙毓棠、谢方点校:《大慈恩寺三藏法师传》,第13-14页。

以上文字有四点值得注意:一是马的颜色为红色;二是马的年岁比较大;三是马的优点是“健而知道”;四是玄奘所换之马与在长安占卜所得一致。此马本是与胡翁交换而得,故而此马可能为胡马;又从马的颜色和优点看,很容易使人想起汉通西域,从西域而得的汗血宝马,这更加强了胡马的可能。关于胡马的优点,杜甫曾在《房兵曹胡马》中写道“胡马大宛名,锋棱瘦骨成。竹批双耳峻,风入四蹄轻。所向无空阔,真堪托死生。骁腾有如此,万里可横行。”*杜甫撰、仇兆鳌注:《杜诗详注》,北京:中华书局2015年版,第16页。诗中点出胡马的两个特点“瘦”和“神骏健悍”,与这里所描述的恰好一致。从历史的角度说,杜甫上距玄奘时代不远,因此这里交换的马匹,本为来自西域的胡马似乎无可置疑了。证明了此马来自异域,也并不牵涉神化,只是突出了它在作为脚力和担当向导方面的有利条件。但是玄奘所以换马并不是真正意识到此马的实用,而是此马与长安问卜时所描述的形貌一致,可见,此时无形中已经开始了取经的神化色彩,而承接这一神化色彩的最早体现者便是这匹胡马。这还可以从以下的这段描述中再次得到一点印证:

至第五夜半,忽有凉风触身,凉快如沐寒水。遂得目明,马亦能起。体既苏息,得少睡眠。即于睡中梦一大神长数丈,执戟麾曰:“何不强行,而更卧也!”法师惊寤进发,行可十里,马忽异路制之不回。经数里,忽见青草数亩,下马恣食。*慧立、彦悰著,孙毓棠、谢方点校:《大慈恩寺三藏法师传》,第17页。

“马忽异路制之不回”,似乎有一种神秘的力量在引导着此马,从而带领玄奘走出沙漠。这种神秘的力量,或许为玄奘的观音信仰,或许是不同于观音系统的执戟大神,但不管怎样,这种影响是通过这匹老马而施加出来的。这亦可见出神化的影子。

此外,还值得一提的是,在甘肃安西(现称瓜州)发现的壁画中,共有 4幅(实际上总有6幅,这里指除去重复者)与取经故事有关,除了榆林第二九窟是描述猴形神将外,其余第二窟、第三窟以及东千佛洞第二窟都是以取经故事为主。在这三幅取经图中,都有马的出现,并且东千佛洞第二窟、榆林窟第三窟中的马都是白马。《法师传》中很少交代沿途马匹的颜色,唯一涉及的却也是“赤”色,但呈现在取经图中的却都以白色为主,究其原因,或许与“白马驮经”的故事不无关系。而关于这一传说,《洛阳伽蓝记》卷四有记载:

白马寺,汉明帝所立也。佛教入中国之始。寺在西阳门外三里御道南。帝梦金神,长丈六,项背日月光明。胡人号曰佛,遣使向西域求之,乃得经像焉。时以白马负经而来,因以为名。*杨炫之著、尚荣译注:《洛阳伽蓝记》,北京:中华书局2012年版,第276-277页。

“以白马负经而来”,这便是对白马驮经最好的诠释。在榆林窟第三窟取经图中,白马身上恰恰有莲花,莲花之上有闪闪发光的经包,可见马由色彩不明到白色的确定,的确是受到了“白马驮经”传说的影响。可以说正是这一代表佛教东传的传说渗入取经故事,取经中的马匹逐渐在颜色上统一于白色成了基本的共识,且在后来的发展中都一直延续。

二、嬗变:取经故事中“龙”的出现

玄奘西行有了识途老马的加入,但此时仅可以看作龙马产生的诱因,并不是龙马产生的原型。龙马的产生,其前提必须是龙的出现而不单纯是马的加入。关于龙的出现,虽然在《大唐西域记》和《法师传》中有多处龙池的描写,但这些龙多是与当地的神话传说附会在一起,并没有直接出现在取经途中。取经中龙的出现,最早是产生在《大唐三藏取经诗话》里。在《取经诗话·入九龙池处第七》中,有关于猴行者和龙斗法的一段文字:

行次前过九龙池。猴行者曰:“我师看此是九条馗头鼍龙,常会作孽,损人性命。我师不用匆匆。”忽见波澜渺渺,白浪茫茫,千里乌江,万里黑浪。只见馗龙哮吼,火鬣毫光,喊动前来。被猴行者隐形貌化作遮天阵,钵盂盛却万里之水,金环锡杖化作一条铁龙。无日无夜,二边相斗。被猴行者骑定馗龙,要抽背脊筋一条,与我法师结条子。九龙咸伏,被抽背脊筋了,更被脊铁棒八百下。“从今日去,善眼相看。若更准前,尽皆除灭!”困龙半死,隐迹藏形。猴行者拘得背筋,结条子与法师系腰。法师才系,行步如飞,跳回有难之处。盖龙脊筋极有神通,变现无穷。三藏后回东土,其条化上天宫。*无名氏:《大唐三藏取经诗话》,上海:中国古典文学出版社1954年版,第15页。

上述文字有几点值得注意:

第一,鼍龙主动出现阻挡取经人;

第二,鼍龙出现时伴随着火鬣毫光;

第三,猴行者拘得龙背筋,结条子与法师系腰后,法师行步如飞;

第四,龙背脊一直伴随三藏取经,直到三藏回到东土,此背脊才飞上天宫。

关于第一点,是与整个《取经诗话》故事相一致的,妖魔鬼怪主动出现阻挡三藏取经,然后师徒用法力或求助护法神将其制服,这是《取经诗话》包括此后的平话、百回本中整个取经故事的基本模式。但有一点值得注意的是,这里描写龙的突然出现,与百回本中鹰愁涧白龙从水中突然出现的情形相似,亡佚的元代平话本中肯定存在龙马的故事且并不一定与杂剧相同,因此存在平话与此处及百回本中收降孽龙同一模式的可能。关于第二点,“鬣”是马颈上的长毛,鼍龙的出现,“火鬣毫光”,或许意在说明,这里的九龙,其外形看起来为火色(赤色、红色),其与“火”的属性也有某种联系。关于第三点,系上龙背脊而后行步如飞,从功能上看,龙背脊恰有代步工具(脚力)的作用,并且这种脚力要远比马等坐骑方便,且效果更显著。系上龙背脊与骑在马背上又十分相似,若认为这里的龙背脊与日后的乘马存在某种联系,或许不是捕风捉影。至于第四点,同样值得注意,龙背脊在此后的取经中一路伴随直到结束才飞升,很容易让人联想到元明取经故事中龙马收降后加入取经队伍一同取经乃至驮经的故事。因此,《取经诗话》中对九龙降服,在某种程度上可以看作是龙加入取经队伍的预演。

中国和印度都有丰富的关于龙的传说,那么这里的九龙到底是来源于印度还是中国呢?关于这点可以从中印对龙的认识中得到一些启发。其一,在对于龙的态度上,中国是存着敬畏之心,将其作为高高在上的神祗加以膜拜,而印度则将其视为畜道,其地位要比人低下;其二,关于龙的住址,中国的龙大多住在天上和河海中,而印度的龙则大多居于池水之中;其三,关于龙的善恶,中国虽然不乏作孽的恶龙,但多数情况下,人们仍相信龙是善良的,其本性善多于恶;而印度则基本上都认为龙起初是作恶的,其本性恶大于善。这里的九龙,其有两个主要特点,一是他们“常会作孽,损人性命”,其本质上是恶的;二是他们居住在龙池之中。又加上这是取经途中在异域遇到的,因此,这里的九龙,其肯定是以印度恶龙的传说为基础似乎无疑了。既然九龙为火龙的塑造提供了某种借鉴,那么似乎可以认为《西游记》杂剧中火龙马的形象有某些印度文化的因子。

三、合流:“龙马”的正式产生

今见龙马的正式出现是在杨景贤的《西游记》杂剧中,其称号曰“火龙马”,本为“南海火龙三太子”。然而,龙与马相结合而终以龙属马形的状态出现,并不是杨景贤的首创,当为取经故事发展到元朝以来的产物。虽然平话中马的属性和形态今不可考,但在福建泉州开元寺西楼,存在着称号为“东海火龙三太子”的雕塑,浮雕虽为南宋所刻,但称号已经专家们认定是元代时期追加的产物。另外元代王振鹏《唐僧取经图册》上4“石磐陀盗马”的故事中,在图片的正上方恰有一飞龙。如是,则至晚在元代,龙已与马合二为一了。而龙与马合二为一,并非没有依据,在《西域记》中便存在这样的记载:

国东境城北天祠前有大龙池。诸龙易形,交合牝马,遂生龙驹,栊戾难驯。龙驹之子,方乃驯驾。所以此国多出善马。(屈支国·大龙池及金花王)*玄奘、辩机原著,季羡林等校注:《大唐西域记校注》,北京:中华书局1985年版,第57页。

龙马交合,生出龙驹,并且龙驹多是以马的形态出现,便是合龙、马为一的早先例证。不过早先是一种文化上、生理上龙马相连,而杂剧中则是合龙、马的功用为一。关于杂剧,还有一点值得注意,便是杂剧中取经过程历时十七年,而诸多关于取经故事的作品中,取经时间其实有着很大的差异:

《西域记》、《法师传》:17年;

《取经诗话》:约6年;*这里的取经时间,指的是往返的时间。《取经诗话·入竺国渡海之处第十五》中有“我师不知,来时方昨日,今已过三年,此时西天竺国也,近鸡足山。”于此可知三藏一行到西天用了三年。而《取经诗话·转至香林寺受心经本第十六》又有“竺国回程,经十个月至盤律国,地名香林市内止宿。” 后又经过约三个月才返回到大唐,由是《取经诗话》中的标准取经总时间应该为四年以上,若以年为单位,把出发当年和回返当年都记为一年,则实际上历时四年多的取经时间便可能演化成六年取经之说。而这一六年取经之说在此后的平话、宝卷中都有所延续,故此笔者认为《取经诗话》中的取经时间约为6年。

《西游记平话》:6年;

《西游记》杂剧:17年;

百回本《西游记》:14年。

取经时间从《取经诗话》开始出现混乱,《西游记平话》进一步袭承,但《西游记》杂剧却又与史实相统一,因此,杂剧的编创者受到《西域记》和《法师传》的影响,似乎该是事实。故而,龙化为马之说,或许来自于异域文化的启示。然而,这种龙马化合是否完全根植于外来文化的传入呢?郑明娳先生在文章中曾对中国《周礼》、郑玄注《礼记·礼运》“河出马图”、汉饶歌、应劭注《汉书·礼乐志》“天马徕龙之媒”等文献资料进行了列举说明,指出中国文化中亦有化马为龙的传统。*[台]郑明娳:《西游记探源》,第238-239页。而取经故事从唐宋到元明,有一个从介绍异国到民族化、本土化的发展过程,*张强:《论<西游记>成书过程中的文化取向和历史局限》,《明清小说研究》2006年第1期。因此,这里也未必不是外来文化在传入过程中与本土文化相互碰撞,而在龙马合一这一点上彼此融合的结果。当然,这只是为龙马的产生找到了历史文化的源头,那么它为何定会产生?这其实又与它在取经中扮演的角色密不可分。那么火龙马又扮演着什么角色呢?概而言之,主要有两种:一是护法的角色,二是驮经的角色。这在第七出《木叉售马》中交代得很清楚:

观音上云:恰才路边,逢火龙三太子,为行雨差池,法当斩罪。老僧直上九天,朝奏玉帝,救得此神,着他化为白马一匹,随唐僧西天驮经,归于东土,然后复归南海为龙。传吾法旨,着木叉行者化作一个卖马的客商,送了龙君与唐僧护经。火龙护法西天去,白马驮经东土来。*杨景贤:《西游记》杂剧,胡胜、赵敏龙校注《西游记戏曲集》,沈阳:辽海出版社2009年版,第98页。

关于护法,杂剧中又明确把火龙和观音、托塔天王、二郎神等一起作为唐僧的十大保人。护法的产生,一方面说明取经故事在不断神化,另一方面火龙等的这种神化也与唐僧的形象成负相关。智勇绝伦的大唐高僧变成了弱不禁风的佛门孺子;人世间的普通僧侣,一跃成了如来驾下的毗卢伽尊者。既然取经人的身份已变,而取经的磨难又由自然灾害为主变成妖魔鬼怪为主,因此增加护法似乎必不可少,这是取经故事发展到这一阶段的必然。然而,纵然添加护法成为必然,又何以明确把火龙列为护法呢?值得注意的是,在取经团队中,火龙是正式的护法,而孙行者、猪八戒、沙和尚则都没有在护法名单之内(尽管一路上除妖多亏孙行者之力),这很耐人寻味?合理的解释是:一者,火龙虽然有过,但它实际上仍是神祗,而孙、猪、沙则更多地以妖魔的形态出现,就地位来说,此时的火龙明显高于孙、猪、沙,这从唐僧屡屡呼其为“龙君”便可以看出;二者,火龙是观音事先安排设计的,而孙、猪、沙则是取经中偶然或意外收降加入(这一点在猪八戒身上体现得最为明显)的。还有一点不该忽视,那就是在《西域记》中虽然多数的龙总是以恶的形象出现,但仍有不少为佛教护法的神龙:

昔如来在世之时,此龙为牧牛之士,供王乳酪,进奉失宜。既获谴责,心怀恚恨,即以金钱买花,供养受记窣堵波,愿为恶龙,破国害王。即趣石壁,投身而死。遂居此窟,为大龙王,便欲出穴,成本恶愿。适起此心,如来已鉴,愍次国人为龙所害,运神通力,自中印度至。龙见如来,毒心遂止,受不杀戒,愿护正法。(那揭罗曷国·小石岭佛影窟)

圣迹垣内,灵异相继。起大窣堵波东南有一龙池,恒护圣迹,既有冥卫,难以轻犯。岁久自坏,人莫能毁。(劫比他国·莲花色尼见佛处及传说)

帝释化池东林中,有目支邻陁龙王池,其水清黑,其味甘美。西岸有小精舍,中作佛像。昔如来初成正觉,于此宴坐,七日入定。时此龙王警卫如来,即以其身绕佛七匝,化出多头,俯垂为盖,故池东岸有其室焉。(摩揭陁国·菩提树垣)*玄奘、辩机原著,季羡林等校注:《大唐西域记校注》,第224-225、422、685页。

由以上的几条记述可以看出,在护持佛陀这一点上,火龙是与其存在共通性的。既然《西游记》杂剧极有可能受到《西域记》的影响,那么火龙护法便不是无中生有了。至于火龙化为白马,这正是对唐宋以来白马参与取经故事这一共识的糅合。既然整个取经故事已经神化,驮经由普通的凡马而跃为待罪立功的龙马也就势在必行了。

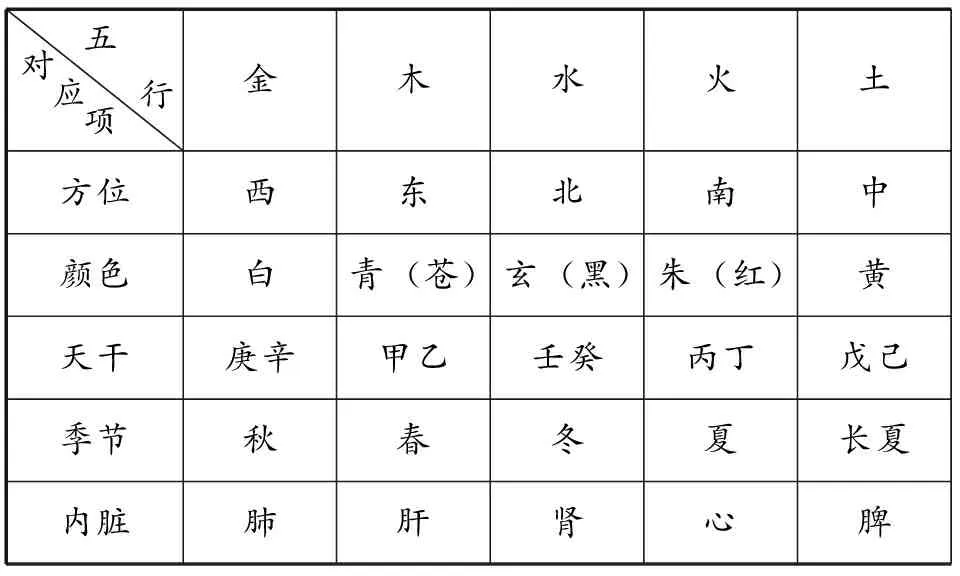

最后,关于火龙马的命名也存在一些值得说道的地方。此一时期,泉州开元寺内的雕塑,其名曰“东海火龙三太子”,杂剧中的称呼则是“南海火龙三太子”,参与取经,火龙化为“白马”。关于火龙的名称,从演化的一般规律来看,如果排除雕刻工人笔误的可能,则该是南海火龙在前,东海火龙在后。火龙与南海相联系,这显然是受到五行思想的影响。关于五行与中国方位、颜色等的对应关系,见下表:

表1:五行与方位、颜色等的对应

从以上的对应中可以看出,南海火龙的称法显然要比东海火龙更为齐整,而根据中野美代子先生的说法,在中国古代,对应一般都是从东方开始,也即把龙与方位对应起来,首先有了东海青龙,进而出现南海火龙,火龙再由南海扩展至其他海域,遂有东海火龙之名。*[日]中野美代子:《西游记的秘密(外二种)·西游记的秘密——道教和炼丹术的象征性》,刘俊民、王秀文译,北京:中华书局2002年版,第24-26页。《法师传》中出现了赤瘦老马,《取经诗话》中出现了火鬣毫光的鼍龙,它们有着共同的特征,也即在外形颜色上都与红(赤)有关,火龙太子既然是合二而一,在借鉴中或多或少对此有些袭用。抛开《西域记》中如来降服火龙的传说,至少龙首次参与取经而以火龙的身份出现,有着演变中的联系。火龙变成白马,这多少有些别扭,远不如火龙变成红马,白龙变成白马更显整饬。这种让人们难以找到本体和化生物之间线索的异化并不是形象的最终定型,白龙马形象的定型和其他四圣一样,也是要到百回本中才得以完成。

四、定型:从“火龙马”到“白龙马”

百回本是在继承祖本的基础上*关于百回本的祖本,众说纷纭,大体有“平话本”说、“杨本”说、“朱本”说等几种说法。详见曹炳建:《<西游记>版本源流考》,北京:人民出版社2012年版,第151-166页。,经文人加工改定的。相较于其他四圣,龙马在故事中的变动并不大,但尽管变动较小,却仍有着化腐朽为神奇的点睛之笔。

首先,在命名上,此时的龙马原为“西海龙王玉龙三太子”。这一名称有两点值得注意:一是,龙的本身属性不再是火龙,而是玉龙。玉龙也即是白龙,龙和马之间因一白色而得到连接,“白龙—白马”的匹对明显比“火龙—白马”更为严谨和合理。二是,龙马原为西海太子,西海取代南海固然是白龙取代火龙而在五行上的对应变化,但另一方面,西海之属又与取经的前进方向统一起来。《法师传》中赤瘦老马的一个功用便是识途,充当着无形的向导,虽然这种向导作用被后来的猴行者取而代之,但这里产生这种对应,或许无形中仍在暗示着白马对路途的熟悉,纵观整个取经过程,唐僧确实始终没有被白马带入歧途,这未尝不是对史上老马“识途”重要性的一次呼应。

其次,龙马在取经中扮演的角色总的来说,应该有三个:一是作为脚力;二是护法西行;三是东回驮经。但是这里不同于杂剧的是,杂剧中护法和驮经的作用最为重要,但是到了百回本中,白龙马的一个最主要的作用却是担当取经人的脚力。护法的功能,早由观音居后谋划,孙、猪、沙三个弟子担任了,白龙在取经中仅仅参与一次战斗,并且那是在孙悟空被赶走,猪八戒、沙和尚自告奋勇去降妖而下落不明,唐僧又被黄袍怪异形为虎锁在笼子里的情况下,为了维护取经的大计,而不得不参与的战斗。除此之外,白龙马再也没有脱离马的形态,它一路上扮演的仅仅是驮载着圣僧西行。至于驮经回东土,由于是师徒一行共同返回的,所以本来由白马单独承担的作用也变成了并立承担,白马的这种主干作用便又摇摇欲下了。作为龙王太子,在取经中仅仅充当脚力,这一方面是对龙马犯错而进行的严酷惩罚,但另一方面这也与唐、孙、猪、沙四圣地位的变化互为表里。唐僧不再是尊者,而是如来驾前二弟子“金蝉长老”;孙悟空虽属妖猴,但挣得“齐天大圣”名号,“玉帝认得我,天王随得我;二十八宿惧我,九曜星官怕我;府县城隍跪我,东岳天齐怖我;十代阎君曾与我为仆从,五路猖神曾与我当后生”*吴承恩:《西游记》,北京:人民文学出版社1980年版,第664页。;猪八戒为“天蓬元帅”临凡;沙悟净本又是凌霄殿上“卷帘大将”。就其四人的地位来说,都明显比白龙马要高,因此白龙马仅作为脚力也就事出有因了。

再次,关于白龙马的罪责,杂剧中的描述是“行雨差池,法当斩罪”。龙王因行雨有误而被斩的案例在我国古代民间流传很多,李复言《续玄怪录》中便记载有李靖代替龙王行雨而导致大雨滂沱,淹没村镇以致龙婆龙子被处罚的故事,可见这种传说在唐宋以来便不乏其例。另外,《永乐大典》中保存的《西游记》片段——“魏征梦斩泾河龙”,也是这种传说的延续。因此,这种罪责不过是宋元时期普遍存在的一种故事形态,未见出更多的文人再创笔墨在内。但百回本中却抛弃了这一模式,一方面可能是这种模式已经被泾河龙的故事所袭承演绎,另一方面白龙故事也像其他四圣一样加入了著者的匠心运作。白龙的罪责是“因纵火烧了殿上明珠,我父王表奏天庭,告了忤逆”。*吴承恩:《西游记》,第88页。因纵火而罹祸,可见白龙马与火龙间仍存在着隐隐的关联,而因“忤逆”受罚,打了三百,不日遭诛,则明显融入了儒家的伦理纲常等思想在内。佛教信徒三藏,身上多出儒士的一面;逍遥自由的悟空也整日高喊“一日为师,终身为父”;在明中期三教合一的背景下,在文人手中,《西游记》整部作品中都显示出一种儒家思想的强力渗透,虽然不乏佛教、道教的文化因素,但就人物的表征来看,此一时期明显以儒家世俗思想为主。这正如张锦池先生所说的那样:百回本《西游记》所呈现出来的文化特征是“以释道文化为肤,江湖文化为肌,儒家文化为骨”。*张锦池:《西游记考论:修订本》,哈尔滨:黑龙江教育出版社2003年版,第253页。最终在这样的时代环境中完成了白龙马形象的塑造,也完成了取经故事的定型。

五、“白龙马”形象演化的生成史意义

白龙马和火龙马的易名及其形象地位的演进,除了具备文本自身的艺术价值,个体自身的演变意义外,还可以为纷纭复杂的《西游记》版本、成书研究提供侧面观照。这种观照主要体现在以下两个方面:

1. 可以结合“西游”宝卷进行《西游记》佚本探测。宋元以来民间宝卷大量产生,据谭琳不完全统计,其中与西游故事有关的大约有25种,又可细分为世本前6种,世本后19种。*数据见谭琳:《同源而异派——“西游”故事宝卷与<西游记>比较研究》(硕士学位论文),湖北大学文学院,2012年,第2-3页。但据笔者统计,明清两代出现的西游故事宝卷当至少在34种以上,其中世本前9种(见正文部分);世本后25种,比谭琳的统计多了《达摩宝卷》《多罗妙法经卷》《混元弘阳临凡飘高经》《弘阳后续天华宝卷》《太阳开天立极亿化诸佛归一宝卷》《西瓜宝卷》《众喜粗言宝卷》等7种。实际上,谭琳的这一统计明显存在疏漏,如果以万历二十年的世本为据,其前还应该包括《五部六册·叹世无为卷》(正德四年)《普静如来钥匙通天宝卷》(万历十四年)《销释科意正宗宝卷》(万历十九年)等。而在世本前的这些宝卷中,《佛门取经道场·科书卷》《佛门西游慈悲宝卷道场》《销释真空宝卷》《叹世无为卷》《魏巍不动太山深根结果宝卷》等5部在叙述取经故事时均称呼龙马为“火龙驹(马)” 或“火龙太子”,这与元代西游故事中的称呼是一致的,这说明,至早在正德时期,类似于世本中的白龙马故事并没有出现,或许也可以认为近似于世本的《西游记》没有出现,此时仍是演绎平话故事的阶段。与上面所述不同的是,在《清源妙道显圣真君一了真人护国佑民忠孝二郎开山宝卷》(简称《二郎宝卷》)*关于《二郎宝卷》,陈洪先生认为它应该出现于万历四十五年之后,有可能是崇祯元年。但陈先生同时又认为尽管它晚于万历二十年出版的百回本《西游记》,但并非是小说《西游记》影响的产物。详见《<二郎宝卷>与小说<西游记>关系考》(《甘肃社会科学》2004年第2期)。不管《二郎宝卷》成书于何时,但既然它未受到百回本《西游记》的影响,则宝卷中所演绎的西游故事便值得注意,它产生于嘉靖末还是万历末,并不影响可以之为参照对佚本进行探测。《普明如来无为了义宝卷》《普静如来钥匙通天宝卷》《销释科意正宗宝卷》等4部宝卷中则改称“白马”“白龙马”。因此,在正德和嘉靖期间西游故事可能有了一番发展。《二郎宝卷·行者翻身品第十四》中也出现一段这样的说唱:

老唐僧,去取经,丹墀领旨拜主公。谢圣主,出朝门,前行来到一山中。收行者,做先行,逢山开路无人阻,遇水叠桥鬼怪惊。老祖一见心欢喜,高叫徒弟孙悟空。望前走,有妖精,师徒俩,各用心,又收八戒猪悟能。两家山,遇白龙,流沙河里收沙僧。望前走,奔雷音,连人带马五众僧。*无名氏:《二郎宝卷》(嘉靖三十四年刊本),马西沙主编《中华珍本宝卷》(第一辑第七册),北京:社会科学文献出版社2012年版,第115-116页。

这段记载有三点值得注意:一是,这里明确了取经中收降徒弟的顺序,唐僧—孙悟空—猪八戒—白龙马—沙僧。这种排序不同于元代(谚解本)“唐僧—孙行者—沙和尚—猪八戒”,明初杂剧本“唐僧—火龙马—孙行者—沙和尚—猪八戒”,也不同于世本“唐僧—孙悟空—白龙马—猪八戒—沙和尚”,而是处于它们之间的过度形态,且更近于世本。二是,这里指出了收降的地方。某一山收行者,流沙河收沙僧,这都与平话、杂剧以及世本相似,但世本中白龙马加入取经队伍的地方是鹰愁涧,宝卷中却说是的两家山。“两家山”倒与“两界山”听起来相似,而世本中的孙悟空便被压在五行山(两界山),因此,宝卷所采用的取经故事当有影响百回本的可能。刘荫柏先生在《〈西游记〉与元明清宝卷》中曾对两者进行比照,认为《西游记》中有些情节(如第六回、第十二至十四回、第六十三回等)是在《二郎宝卷》基础上的演绎和发挥。*刘荫柏:《<西游记>与元明清宝卷》,《文献》1987年第4期。三是,宝卷演说虽然具有随意性特征,但多少仍与时代相表里,大体能反映出故事的发展状况。这从明初宝卷多立足平话演说取经故事,明末尤其是清代以后,诸如《泰山宝卷》《翠莲宝卷》《家堂宝卷》《天仙宝卷》《唐僧宝卷》《达摩宝卷》《多罗妙法经卷》《长生宝卷》《西瓜宝卷》等多是立足百回本而进行演说便可以得知。嘉靖末万历初的这几种宝卷反映的故事形态既不同于平话,也不同于世本(近于世本),再结合其他的一些资料,认为正德末嘉靖初西游故事可能在平话和世本之间有另一种面貌,或许存在一种版本的西游故事,似乎不该是武断之举。

2.可以从龙马名称、属性的转化进行简繁之辨。长期以来,《西游记》版本、成书研究中一直存在一种简繁之争的问题,也即世本和杨致和《西游记传》、朱鼎臣《唐三藏西游释厄传》究竟谁先谁后,谁影响了谁。一个易被人忽略的细节是,在朱本中,关于龙马故事,虽然演绎的内容大体同于世本,但其卷七的回目却标明《孙行者降服火龙》,而与朱本同为简本的杨本则仅在卷二标明《唐三藏收服龙马》,虽然仅有一字之差,却谬之千里。“火龙马”本是平话故事中的称呼,很有可能在正德、嘉靖后便发生了改变,而这里却径称“火龙”,至少可以说明,如果繁本在前,简本在后,那么朱本也基本上不是全袭世本而来,而是应该还有另外的底本作为参考。这样一来,简单地认为朱本是世本删节本的说法便大可商榷,张锦池先生为此曾提出一种“三缀本”说,认为朱本还参照了世本前的一个同源异流本,*张先生认为朱本卷一至卷三和卷五至卷七节自世本、卷四节自永乐大典本本系统的平话本、卷八至卷十录自杨本,是一个“三缀本”。详见张锦池:《西游记考论:修订本》,第357-377页。只是既然作为参照进行了连缀,便不该仅局限于第四卷唐僧出身故事。平话本与世本在某些故事上已经极为相似,处于两者间的某本,或许更该向世本的形态发展,果真如此,则不能排除朱本主要以此本作为参照的可能。此外,蔡铁鹰先生对《西游记》中的取经故事进行过勾勒,认为四十多个单元(三十多个故事和十个左右的重要情节关目)可以分为原来已有故事,结构变化不大;原来已有故事梗概,但吴承恩作了较大的改动;完全由吴承恩的创作这三类,*蔡铁鹰:《<西游记>成书研究》,北京:中国文联出版社2001年版,第92-95页。而这些故事中,最有可能为作者独创的“玉华县除九头狮怪”不见于朱本(亦不见于杨本)。故而,从朱本和世本的多数大同和部分小异进行反观,似乎亦可表明朱本有独立的成书体系,并非完全以世本为据,极有可能主要依据的是世本前的某一流传本,而又参照了他本。

伟大的作品往往需要时间的累积和艺术的独创,而对它的研究也应该将千百年的生成史统一起来进行考察。从生成史的视域着眼,我们发现在900多年的传承中,白龙马的故事和其他四圣一样也有一个逐渐发展并最终定型的动态过程。它肇始于取经中对马的实际需求,萌芽于胡翁换马,策杖西行的逸闻;在发展中又不断融入了印度作孽龙、护法龙的传说;随着取经故事本身的不断神化,又合龙、马二者为一,而以龙属马身的形态出现;最终经文人的加工而更具艺术魅力。对作为取经五圣的一员白龙马形象演变的考察,可以方便我们“窥一斑而知全豹”,增加对这部世代累积型作品的认知;对这一形象演变的梳理,在取经五圣的团体研究中也有其独特的地位和价值;而作为个体的演化研究对《西游记》的成书研究、版本研究也具有重要的参考意义。

[责任编辑]蒋明智

杜治伟(1993-),男,安徽太和人,暨南大学中国古代文学专业硕士研究生;王进驹(1957- ),男,广西容县人,文学博士,暨南大学文学院教授。(广东 广州,510632)

K890

A

1674-0890(2016)05-099-09