心香·飞梦

2016-10-27□陈纬

□陈 纬

心香·飞梦

□陈纬

傅狷夫的艺术世界

FU Juanfu, native of Hangzhou, Zhejiang Province, was a famous artist in the field of painting of Zhengjiang and Jiasu during the 20 century. In 1949, he crossed the Taiwan Straits and become one of the representatives among those artists. He emigrated to the America in his later years. The descendants of Fu has donated his calligraphy works and art literature to Zhejiang Art Museum for four times. As a result, Zhejiang Art Museum holds a special exhibition in the July,2016 to display FU’s art works and contemporary art literature that he collected

傅狷夫(1910-2007年)浙江杭州人,是20世纪江浙画家群中重要的画家之一。1949年离开大陆到台湾,成为“渡海名家”代表人物。1990年移居美国旧金山,2007年逝世于美国。早年斋号“心香室”,晚号“飞梦草堂”。他的后半生身居海外,直到逝世没有回到家乡。在他生前时时怀想家乡,以不能回乡而抱憾。在他的许多作品中常以“杭人狷夫”为名款,以志对故乡的难忘之情。

傅狷夫秉承江浙画家的艺脉,一生勤勉,善于思考,勇于创新,在长期的艺术实践,形成自己独特的绘画风格,取得较高的艺术成就,对台湾水墨画发展具有重大影响和贡献。毕生致力于创作,同时也是一位艺术教育家,是开拓台湾水墨新境的导师之一。

傅狷夫生前有愿望,希望自己的作品归藏故乡杭州。为实现他的遗愿,从2010年以来,其家属先后4次向浙江美术馆捐赠傅狷夫的书画作品、旧藏近现代名家书画作品和大量美术文献资料。分别是2010年5月捐赠的傅狷夫书画遗作192件、印章135件,同年又捐赠陈之佛致傅狷夫信札69通和1件陈之佛作品。2013年旅居美国的傅狷夫长子傅励生来信,表示愿意再次将傅狷夫旧藏清末民国书画名家作品99件捐赠浙江美术馆。这批藏品包括近现代书画大家任熏、于右任、徐悲鸿、黄君璧、丰子恺、赵少昂等精品,弥足珍贵。2015年12月,浙江美术馆馆长斯舜威远赴美国旧金山,与傅狷夫亲属正式签署征集协议书,对作品进行了清点移交。这批藏品的成功回归,在海内外引起极大的反响。今年7月傅氏后人再次向浙江美术馆捐赠傅狷夫珍藏的美术文献70件。前后四次捐赠共计傅狷夫作品、藏品与文献500余件,可谓倾其所有,表达了海外游子对故土的眷恋之情和无私奉献的高尚情怀。

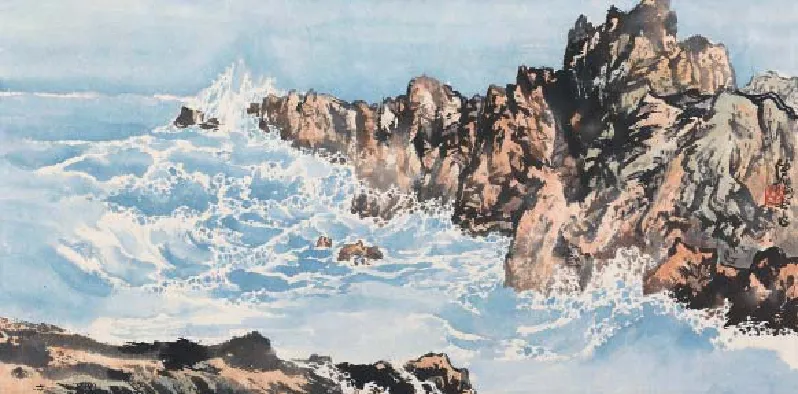

傅狷夫 海滨40×57.6厘米 1998年

为表彰与答谢傅氏后人的慷慨捐赠,全面展现傅狷夫丰富的艺术人生,缅怀这位从杭州启程的游子,弘扬无私奉献的精神,浙江美术馆2016年7月推出“心香・飞梦—傅狷夫的艺术世界特展”,展览从傅狷夫家属捐赠的傅狷夫书画作品、旧藏近现代名家作品和文献中遴选200余件展出。

傅狷夫作品、藏品及艺术文献的海外回归,极大地提升了浙江美术馆的馆藏质量,填补了馆藏结构的空白。这次捐赠也得到了国家文化部的高度重视和评价,“傅狷夫旧藏近现代书画名家作品征集”被文化部评为2016年度“国家美术作品征集和捐赠奖励项目”。“心香・飞梦—傅狷夫艺术世界特展”也纳入文化部2016年度全国美术馆馆藏精品展出季的项目。

展览分三个部分。

一、傅狷夫书画作品

展出傅狷夫艺术生涯各个时期的代表作。

傅狷夫,本名抱青,字觉翁,家住杭州西湖之滨的膺白路,自幼受接受其父傅御的教导,研习书画诗文。17岁时进入西泠书画社,师从王潜楼学画。傅狷夫书画生涯即是从西湖边起步,在西泠书画社学画七年,他大量临摹古代名画,初学四王,又喜李唐、范宽、马远、夏圭,笔意柔和,奠定扎实的传统绘画基础。1922年,因王潜楼病故辍课。翌年,傅狷夫离开杭州到南京谋职,期间参加中国美术会画展,初登画坛。在南京的数年间,公馀之睱勤于书法,于文徵明行书、《书谱》用功甚多。

1937年抗日军兴,傅狷夫随服务单位离开江南,溯江而上,经湖北、湖南,转道广西、贵州到达四川,一路上翻山越岭,感受山壮水秀,成为他创作最好的稿本。避兵入蜀九年,他往返重庆、万县之间,对长江之险,罗于胸臆,眼界大开。这段时间,他的日常画课是面对真山真水的写生,题材、构思、笔墨为之一变,不再局限于前贤矩度与江南烟景。他曾就此向时任国立艺专校长的陈之佛请益,陈先生给予肯定与鼓励,奠定了他一生师造化的发展方向,确立了自己独特的风格面貌。在重庆期间,他虽没有正式拜陈之佛为师,但一直视陈为师,并从陈之佛色彩运用中获得解悟,直接影响他日后色彩丰富的“傅家山水”风格的形成。

1949年赴台后,他开始将笔触转向宝岛风光,目之所接,山水俊秀,云海壮观,创作逐渐进入一个全新的境界。旅台43年中,是傅狷夫开创、独树风格的主要时期。他以台湾山水实景为蓝本,观察太平洋的波澜和海浪击礁的回转激扬。他画大海,或以古法,或以西法,再融以点渍、渲染、染色综合而成自己家法—“点渍法”。同时他从台湾的阿里山、横贯公路的山林风貌观察中,发现山势中的大理石与山崖造型、纹理如裂罅之壮,拥有北宗之刚与南宗之丽,从而体验出先点后勾勒的皴法,而创“裂罅皴”“塔山皴”等创新手法。他又以“洗墨法”画云的变化,以“断墨法”写云的厚重,以“烘托法”画云的灵巧,无不得心应手。他以其独特的手法形象表现台湾的风光,开创台湾山水情境一代新风。

傅狷夫 晨曦46×90.2厘米 年代不详

傅狷夫 海浪30×60.5厘米 年代不详

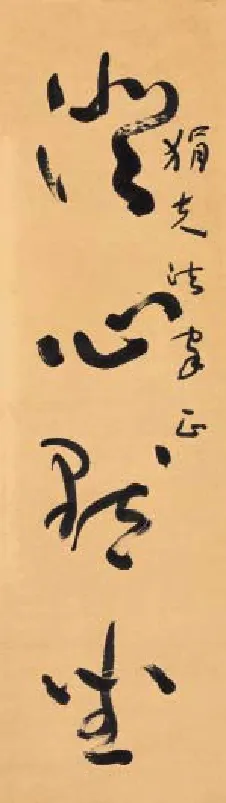

1990年,81岁的傅狷夫移居美国旧金山与长子同住,取斋号“飞梦草堂”。深居简出,在家安静写字作画,偶尔也到美国国家公园等地写生,完成不少写生佳作。傅狷夫同时在书法上取得较高的成就,晚年书法尤以“连绵草”名世。

二、傅狷夫藏近现代名家作品

自上世纪初,傅狷夫弱冠入杭州西泠书画社从王潜楼游始,至本世纪初在美国逝世,他的艺术生涯发端于杭州,中年渡海赴台,晚年定居美国,一生履迹丰富。与近现代书画名家留下了许多书画交流的佳话,这批藏品反映了傅狷夫一生的艺术轨迹和他丰富的艺术世界,也给现当代中国绘画史提供了足资研究的图像资料。

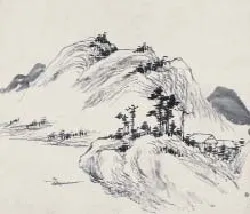

王潜楼 山水册(选页)33.8×39.4厘米×4 年代不详

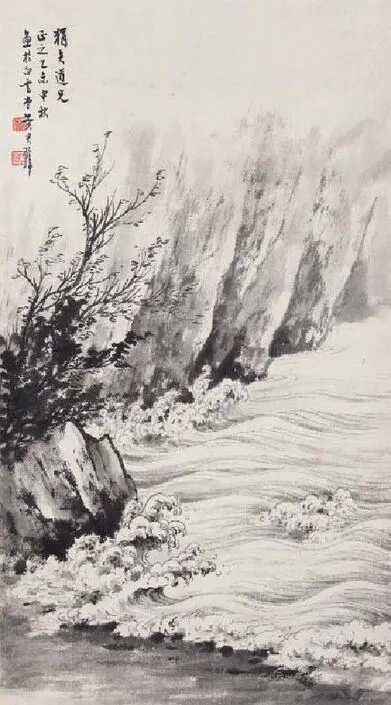

黄君璧 水图58×32厘米 1955年

傅狷夫早年从师王潜楼,入西泠书画社学习书画。在抗日战争前的杭州,西泠书画社是与西泠印社齐名的一个艺术社团,创办于1925年成立,王潜楼任社长,后任导师,初设社址于箭道巷,后迁至水亭址、盔头巷。社员有韩登安、申石伽、汪蔚如、唐云、王小摩、张幼樵、朱龙庵、来楚生等80余人,极一时之盛。傅狷夫和高逸鸿等后来渡海名家当时也在其中。

王潜楼,名仁治,杭州人,生于同治八年(1869年),中年为清廷延为内廷供奉,去北京为慈禧太后作画,赐名“公理”,居凤凰池,故画上有时钤有“风凰池上客”印章。王潜楼擅山水,上师宋元,下及四王,气格苍润华滋,有声于时。辛亥革命后,他回到杭州,创办西泠书画社,以教学、鬻画自给,1932年春患脑溢血去世。1937年抗战爆发,杭州沦陷,西泠书画社社员星散。傅狷夫留下了当年王潜楼的一套山水课徒稿,当年的西泠书画社同仁唐云、高逸鸿、张幼樵、朱龙庵及王潜楼儿子王小楼的书画作品也一直伴随着傅狷夫的身边。此外,在这个时期的傅狷夫藏品中,还有一些当时生活在杭州的文人墨客的书画作品,如蒋仙槎、诸雪琴、徐元白等。王潜楼、西湖书画社及诸多民国杭州的文人书画家,时光荏苒,他们大都已淡出人们的视野,傅狷夫的藏品,重新勾起人们对杭州过去那段文化历史的回忆。

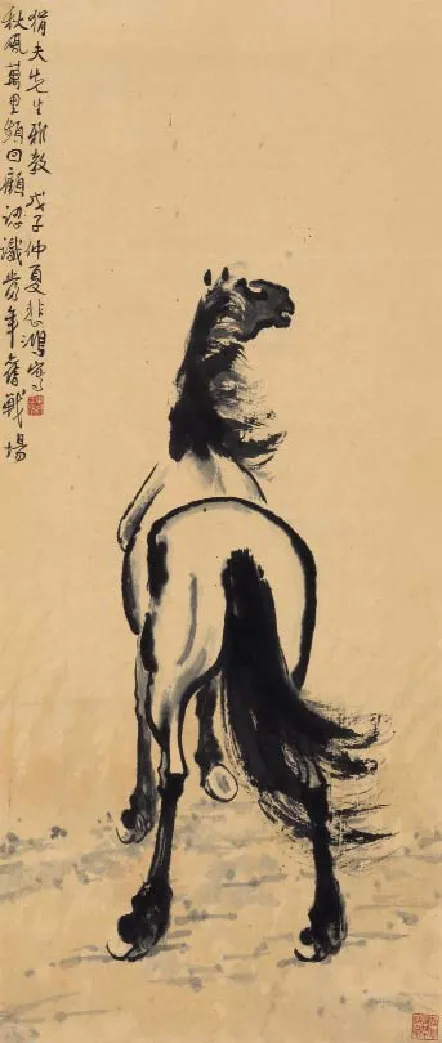

徐悲鸿 立马图108×46厘米 1948年

抗战期间,傅狷夫离开杭州,先后在南京和重庆任职,私淑陈之佛,与当时的书画大家徐悲鸿、张书旂、丰子恺、商衍鎏、邓白、潘伯鹰、潘韵、俞剑华等有过交往,或请益或切磋,书信往还,互赠作品,留下了许多艺坛佳话。

徐悲鸿于1948年为答谢傅狷夫赠送世界名画集,画《立马图》回赠。还应傅狷夫之邀,在傅狷夫的一件山水画上题款:“远处诸山如金字塔,想你花溪贵阳之侧,在三年前我曾一宿,令居北方求之不得。”

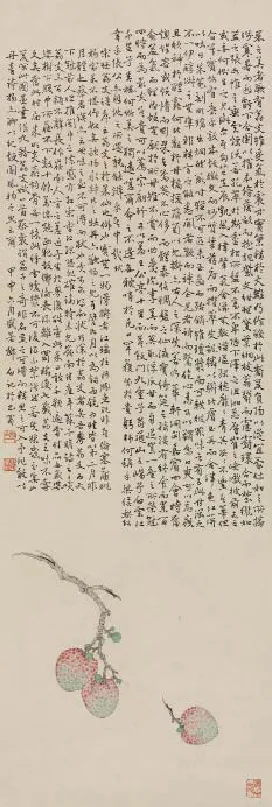

邓白是陈之佛的入室弟子,他与傅狷夫感情深厚。1944年邓白赠傅狷夫作品两件,其中一件《荔枝图》仅画三颗荔枝,却题了长跋,表示邓白对故乡岭南的怀念,堪称邓白的代表作品。同样,画家潘韵也于1946年画赠傅狷夫作品两件,其中一件人物画《孤山遗韵》,于以山水名画的潘韵而言殊为难得。

1949年渡海后,傅狷夫于1962年起执教于台湾艺术大学达十年之久,培育了大量人才。在台时期,他与于右任、黄君璧、溥儒等渡海名家以及政要、名流、文人陈定山、梁寒操、马绍文、王壮为等时有往来,书画互酬。

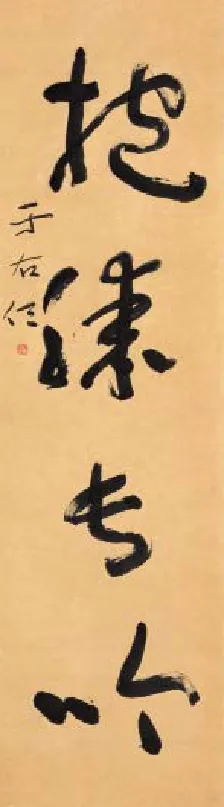

于右任与傅狷夫关系甚为密切,多次为傅狷夫在台湾的画展题字。他又常到傅家作客,留下许多墨宝。其中“澄心默坐,抱膝长吟”一联长年悬挂于傅狷夫的书房,曾有收藏家高价要求转让,俱为傅先生谢绝。

到台湾后,傅狷夫以创新笔法画海水,黄君璧也擅画水,在赠傅狷夫的画作中,有两件以水浪为题材的作品,抑或是他们探讨交流创作体会的物证。

在台湾,傅狷夫先后发起“六俪画会”“十人书会”“八朋画会”“七友画会”“中国画学会”“中国书法学会”等书画创作与展览活动,参与者均为当时活跃于台湾艺坛的名家,包括陈定山、高逸鸿、胡克敏、林玉山、马绍文、郑月波、陈丹诚、王壮为等,他们互相交流,互相探讨,经常举办展览观摩或教学,在台湾的艺术发展历程中起到很大的作用。这些名家作品构成了傅狷夫藏品的重要部分。

于右任 澄心抱膝联140×40厘米×2 年代不详

邓白 荔枝95×32厘米 1944年

三、傅狷夫美术文献

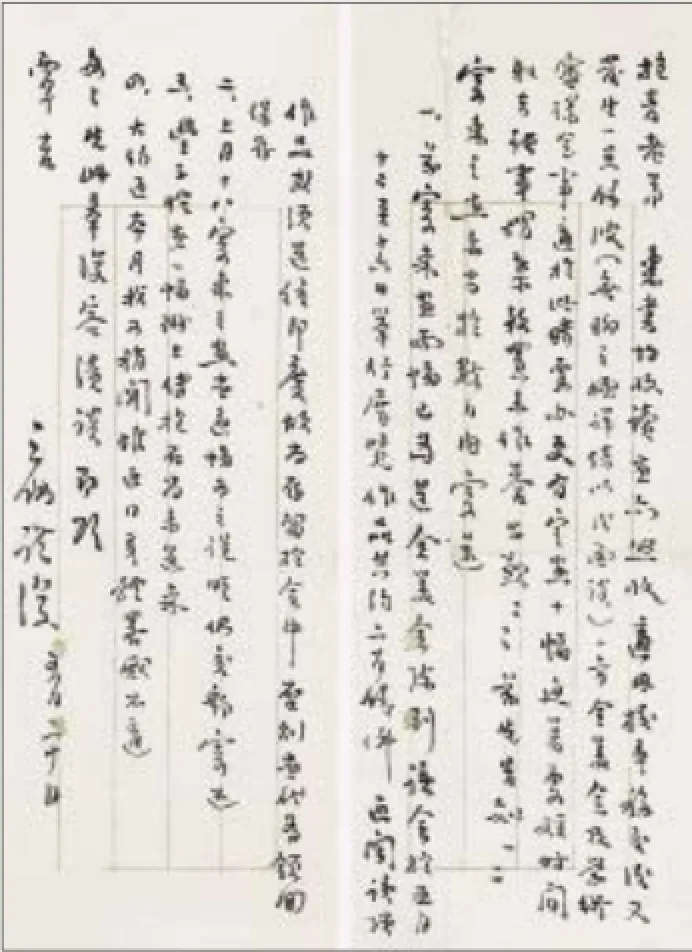

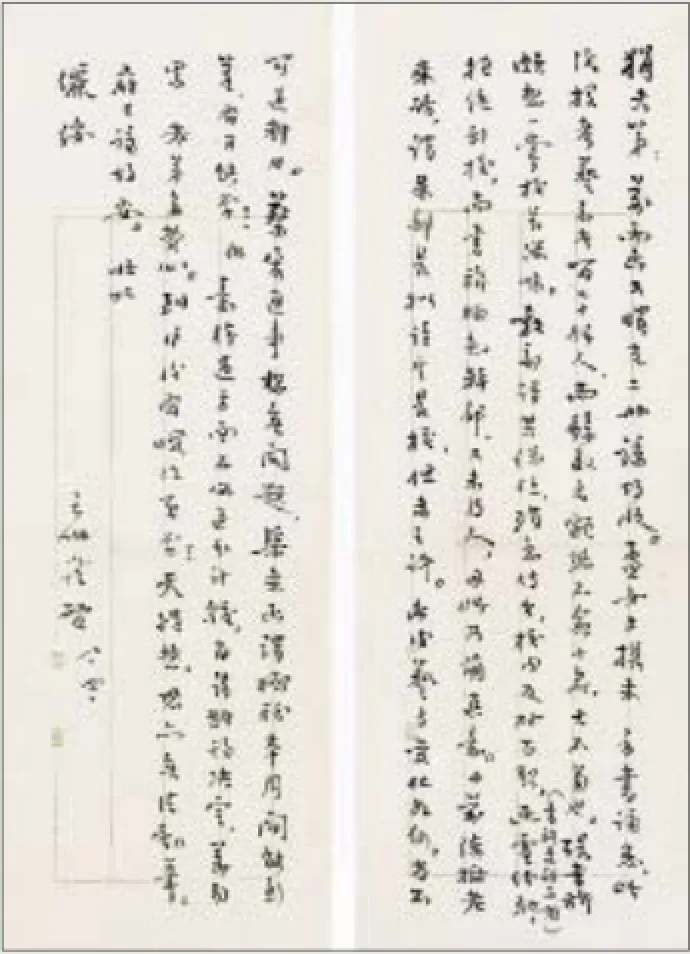

由于两岸长期隔绝,大陆美术界对傅狷夫知之甚少。其实,早在上世纪40年代,傅狷夫在重庆认识陈之佛,在艺术上深受其影响。与同时的徐悲鸿、傅抱石、黄君璧等名家有往来,参与展览活动,是主流美术圈活跃的画家。傅狷夫珍藏的70通陈之佛手札就是见证。这批信札的出现,使封存了半个多世纪的“陈傅之交”以及那个时代艺术圈的往事重新为人所知。

这批手札是时值中年的陈之佛1944年至1949年期间寓居在重庆、上海和南京等地写给傅狷夫的亲笔信,内容反映陈之佛与傅狷夫亲密关系、“抗战”时期画家展览及生活状况的写照以及当时美术界的秘闻逸事,为我们了解民国时期美术家艺术活动、生活状况及艺术市场,提供了难得的第一手资料,其内容具有极高的文献价值。

例如在信中,陈之佛一方面肯定傅抱石的艺术天份及艺术成就,但对其频繁举办画展售画的做法颇不赞同。可见陈之佛对待艺术市场和生活的态度;从另外一个角度看,在民国时期,即使像傅抱石这样优秀的艺术家也不得不为生活奔波忙碌的窘境。

傅抱石与傅狷夫有一段佳话。傅狷夫原名抱青,与傅抱石仅一字之差。客寓重庆时期,傅抱石与傅抱青皆为陈之佛的座上宾,两人当时居无定所,来信常寄陈之佛府上代转。因他们名字相似,有一次傅抱石便误拆了傅抱青的信件。此后,为避免撞名,也表达了自己的艺术追求,傅抱青改名傅狷夫。

同时展出傅狷夫在重庆时期抄录的美术资料《耐烦室杂抄》5册、20世纪20、30年代南京、重庆、上海等地画展的请柬、展讯以及傅狷夫生前珍藏的字帖画册等文献资料。

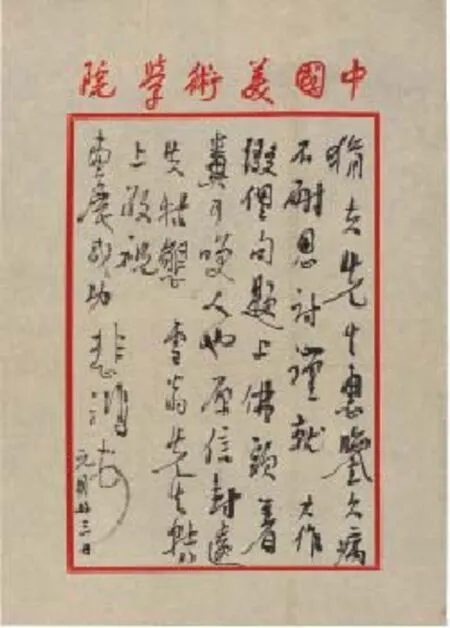

徐悲鸿致傅狷夫信札1948年

陈之佛致傅狷夫手札选一

陈之佛致傅狷夫手札选二

1950年代影像左一:黄景南、左三起:林玉山、曾后西、张大千、傅狷夫、陈丹诚

1950年代影像左起陈丹诚、傅狷夫、季康、于右任、陶寿伯、黄景南、强淑萍(陶太)

1991年影像在美国蒙特娄看海景

这批艺术文献还为我们重新打亮现当代艺术史人物提供了有价值的信息。例如徐悲鸿给傅狷夫的两通信,其中一信的笺纸为徐悲鸿亲书的“中国美术学院”专用笺。这是徐悲鸿在抗战时期于重庆磐溪创办的美术研究所,当时是朱家骅帮忙从中英庚款中拔钱筹建的。再有是一份蒋碧薇藏画展的请柬,信封的笔迹酷似徐悲鸿,请柬有中英文两种文字,详细罗列展出的作品名称。办这个展览目的是什么?与徐、蒋的婚姻有无关联?这些上个世纪遗留下来的一爪半鳞的文献,可能就是我们探寻现当代艺术史真相的“另类”证据之一。

(责任编辑:劳棠)