金玉默守

2016-10-27□倪毅

□倪 毅

金玉默守

□倪毅

湖北蕲春明荆藩王墓珍宝

During the Ming Dynasty, there were 44 Vassal King in Hubei Province and the area of Jinchun lasted for the longest that inherited for ten generations. Daquan Mountain is the central area for the tombs of imperial clad of Jin and 49 tombs have been discovered.Although some tombs have been destroyed for various reasons, a large quantity of cultural relics have been unearthed. Unearthed golden and silver wares not only has a large number but also are famous. This article takes the unearthed golden and silver wares discovered from Vassal King Jin Tomb of the Ming Dynasty as examples to introduce and analyze the styles, techniques and inheritance of wares.

蕲春位于鄂东南,历史悠久,文化遗存丰厚。2015年浙江省博物馆特展“中兴纪胜——南宋风物观止”中展出的蕲春南宋罗州城窖藏金银器让人印象深刻。今年,浙江省博物馆继续与湖北蕲春县博物馆合作,汇集蕲春境内明荆藩王墓出土的百余件珍宝,以专题展览形式在浙博展出。

一、明代分藩与荆藩王

明太祖朱元璋秉承“藩屏王室”,洪武二年(1369年)四月,令中书省编《祖训录》,定封建诸王国邑及官属之制,分封宗室,辅弼中朝,初步建立起明代的诸王分封制度。《明史・诸王传序》载:“明制,皇子封亲王,授金册、金宝,岁禄万石,府置官属。护卫甲士,少者三千人,多者至万九千人,隶籍兵部。冕服、车旗、邸第,下天子一等。公侯大臣伏而拜谒,无敢钧礼。亲王嫡长子,年及十岁,则授金册、金宝,立为王世子,长孙立为世孙,冠服视一品。诸子年十岁,则授涂金银册、银宝,封为郡王。嫡长子为郡王世子,嫡长孙则授长孙,冠服视二品。诸子授镇国将军,孙辅国将军,曾孙奉国将军,四世孙镇国中尉,五世孙辅国中尉,六世孙以下皆奉国中尉。”①洪武一朝,先后三次分封亲王,24个儿子分封各地,在洪武十一年至永乐六年(1378-1408年)之间陆续就藩。此后,分封同姓藩王成为明代定制,历朝不绝。据统计,明朝自太祖至神宗总共有37位皇子开府京外,其中31人皆曾传之子孙,加上袭封诸王,明朝共有藩王266位②,而湖北境内共有藩王44位,先后累计受封藩号12个。

在湖北的藩王里,就藩蕲州的荆藩王是传承世代最久的。首封荆王朱瞻堈,是明仁宗朱高炽庶六子,永乐四年(1406年)出生,永乐二十二年(1424年)封荆王,宣德四年(1429年)八月就藩江西建昌府,府治在今江西南城县。正统十年(1445年),荆王将藩地迁至湖北蕲州。至于迁地的原因,实录的记载是“居址岁久,屋宅阴森”③,“僻处山隅,时有瘴疠”④。《明史》的记载则更有戏剧性“宫中有局设,蜿蜒自梁垂地,或凭王座。瞻堈大惧,请徙”⑤。迁地的真正原因现在似乎已无从考证,但可以看到的史实是,英宗起初并不同意朱瞻堈的迁址请求,“昔皇祖仁宗皇帝择此以为叔之封国,今居十年,亦自安稳,且人之生死,自有定命,岂居河南者皆不”⑥,朱瞻堈多次上书后,英宗答应其将藩地迁往抚州、长沙,朱瞻堈皆不满意,直至提出迁至蕲州,并将军事基地蕲州卫作为王府。“上命迁抚州,已而改命长沙,又以长沙卑湿,改命蕲州,以蕲州卫为王府,谕所司为王治之。”⑦蕲州位于长江中游下段,“左控匡庐,右接洞庭”,“以吴头楚尾、荆扬交会之区称之”。⑧朱元璋灭元后,改“蕲州路”为“蕲州府”;洪武九年(1376年),降府为州。虽然级别下降,但蕲州优越的地理位置应该是吸引荆王迁藩此地的原因之一,而荆王宗室迁至蕲州后传承十代,一直延续到明末。

正统九年(1444年)十月,蕲州荆王府建成,次年,朱瞻堈移藩地至蕲州,“岁禄于湖广布政司支给”⑨。此后,赤东湖河泊所与蕲州税课局也相继归于荆王府⑩。第二代荆王朱祁镐时,英宗又将蕲州附近鸿宿洲十五顷土地赐给荆王府耕种。恩赏的转折发生在第三代荆王朱见时。朱见骄奢淫虐,戕害诸弟,灭绝天理,终被废为庶人,并责令自尽,而荆王府也因此大伤元气,第一代荆王争取来的赤东湖河泊所和蕲州税课局又重新划归蕲州官府管理,这是弘治初年事。朱见被废后,其子女皆被革去封爵,按照伦序,由都昌王世系的都梁王朱祐进封荆王。朱祐之后,其子朱厚烇袭封,是第五代荆王,朱厚烇性格谦和,礼贤下士,在位46年。荆王府在这一时期逐渐摆脱被废荆王的阴影,步入鼎盛。朱厚烇淡泊名利,嘉靖二年(1523年)、嘉靖十四年(1535年)两次上书请求辞去禄饷,为表彰其贤德,嘉靖皇帝诏命蕲州官府于荆王府建青石牌坊两座,曰“忠孝”“贤良”。弘治年间一度紧张的荆王府与朝廷的关系得到了缓和。朱厚烇之后,嘉靖三十四年(1555年),其孙朱翊钜袭封荆王,是为第六代荆王,并追封嘉靖二十九年(1550年)去世的父亲朱载为荆庄王。朱翊钜承祖父的家风,其长子朱常泠,性情残恣,朱翊钜报告朝廷,将其革为庶人。经过朱厚烇和朱翊钜的潜心经营,这一时期的荆王府逐渐兴旺起来。朱翊钜墓曾遭盗挖,2010年追回大量被盗文物,这些器物成为这一时期荆王府富庶的物证。第七代荆王朱常在位时间最短,仅15个月。其弟朱常晋封为第八代荆王,朱常泴为人忠孝贤良,族洲人“载、载()淫恣不法,荆王常奏闻,行巡按御史提问”。第九代荆王朱由樊在位时,万历三十四年(1606年),荆王府遭受火灾,灾后朝廷在朱由樊请求下重新赐给章服圭带、祖宗会典等。万历四十七年(1619年),天启元年(1621年),朱由樊两次捐禄助饷,受到皇帝褒奖。天启六年(1626年),朱由樊子朱慈烟袭封荆王,此时的明廷已飘摇不定,崇祯十五年(1642年)十二月,朱慈烟薨,一个月后,张献忠攻入蕲州城,火烧荆王府,结束了荆藩宗室在蕲州198年的历史。198年里,荆王世袭十代,荆王之下又分封郡王11支,郡王之下又有将军、中尉数十人,可谓枝繁叶茂、繁衍昌盛。然而最终却逃不过灰飞烟灭、支离破碎的命运。

二、蕲春荆藩宗室陵墓的基本情况

正统十年(1445年)荆宪王朱瞻堈将藩地迁至湖北蕲州后,在蕲州世袭十代,荆王之下又封郡王11支,其下又各封将军、中尉,如此构成了庞大的荆藩宗室。

记载荆藩墓葬的文献主要是嘉靖、康熙、乾隆三个时期的蕲州方志,此外还有朱氏后人所编宗谱《荆藩家乘》。明末荆王府被焚毁后,荆藩后裔四处逃散。其中逃散在蕲春大同镇的一支在当地聚族而居,世代相传。乾隆十年(1745年),当地荆藩后人开始创修宗谱,此后,又经嘉庆、道光、光绪及民国时期的多次续修,具有较高的史料价值。

当地考古工作者实地考察发现,大泉山脉是荆王宗室成员墓葬的集中区域。大泉山是蕲春、武穴两地相连最长的山脉,全长约26千米。实地调查已发现的大泉山地区荆藩宗室墓有49座,包括荆王、郡王、将军、中尉各个等级,部分墓葬因历史上的盗掘、开荒、农耕、水利等种种原因遭受毁坏。

这些墓葬中有些因出土墓志,可明确判知墓主身份,如荆恭王朱翊钜墓、荆端王次妃刘氏墓、西河驿镇国将军辅国将军墓。

荆恭王墓位于蕲春县横车镇西驿村汤湾王坟山西南山脚。墓室早年被盗,封土堆高约4米,封土堆下共分三层:第一层是石灰、糯米、黄泥制成的三合土,侧面厚度18-25厘米;第二层为青砖砌成的券顶,青砖规格为每块长36、宽9、厚8厘米,券顶一共三级,每级用两块青砖叠压,自上而下平放加侧立,如此循环三级,青砖一共六层,其间使用三合土黏砌,券顶厚度55厘米;第三层为三合土,三合土下为双椁室,两间椁室之间用三合土隔开,厚度约33厘米。这种砖椁填三合土的墓葬形式与江西南城葬于万历三十一年(1603年)的益宣王墓及葬于崇祯七年(1634年)的益定王墓基本一致。“三合土”即石灰、黄土、糯米浆三种材料按比例调和合成,密封效果好,石灰则可防虫防水。蕲春发现的明墓大部分都是三合土墓,除荆王外,还有郡王、将军墓也选择三合土。不同时期三合土的质量略有差别,质量最好的是嘉靖时期的墓葬,包括荆恭王墓以及两个郡王墓,这一时期三合土土质白,硬度和韧性都很强。而万历时期的荆康王墓,其三合土色泽泛黄,硬度和韧性都较差,至天启年间的荆定王墓,三合土呈黄褐色,土中夹杂民窑生产的粗瓷碗。这种差别应与王府各时期的经济状况有关。

图1 荆恭王墓金镶宝石凤穿花顶簪

图2 荆恭王墓金镶宝蜂蝶赶菊挑心

2007年,荆恭王墓追回大量被盗文物,2010年,蕲春县博物馆对墓葬内外进行清理时又清整出少量文物,并发现地契碑一块。解读碑文后可确知墓主人是荆恭王朱翊钜及妃胡氏。天顺二年(1458年)奏准“王或妃有先故者,并造其圹,后葬者止令所在官司起倩夫匠开圹安葬”。荆恭王墓就是遵循这一条例的葬制,胡氏薨于嘉靖四十三年(1564年),次年,子朱常泠为母立碑,隆庆四年(1570年),朱翊钜薨,与妃胡氏合葬。荆恭王墓文物中颇具特色的是众多金银首饰,如金镶宝石凤穿花顶簪(图1)、金镶宝蜂蝶赶菊挑心(图2)、金镶宝龙凤分心(图3)等,这些首饰制作精细,选材以花卉、龙凤等富贵题材为主,镶嵌宝石与珍珠,极尽繁华。

荆端王次妃刘氏墓位于蕲州镇黄土岭地区刘娘井村,过去常称“刘娘井明墓”。1955年,当地兴修水利时发现墓葬,1956年墓葬进行清理。根据出土墓志,明确墓主人为荆端王朱厚烇次妃刘氏。刘氏,弘治九年(1496年)生,嘉靖三十八年(1559年)奉敕封为荆端王次妃,嘉靖三十九年(1560年)薨。墓冢呈不规则椭圆形,封土厚约60-110厘米。封土下铺一层厚约40-120厘米的白石灰和碎石片。墓坐东朝西,呈长方形,东西长5.1、南北宽2.8、通高2.35米。墓室全部用三合土夯筑,壁厚45厘米。墓顶两边用青砖斜铺,中间用瓦堆成墓脊,但无墓门和墓道。棺室位于墓中央,四壁纵横各铺石板两层。室内棺材保存完好,通长230、高70-80厘米。棺东头置一块方形地契碑,文字已全部脱落,仅余朱色残迹。随葬品完全置于棺内,多为金银首饰,甚为精美。

西河驿将军墓位于蕲春县西河驿石粉厂,1986年石粉厂在扩建过程中发现墓葬,文物工作者随即进行抢救性发掘。墓葬由三合土夯筑,三室,每室内置木棺一具,三室之间用沙土墙相隔。一室棺中为女性,二、三室棺中为男性。墓葬中出土墓志三方,分别置于三棺头部外侧。其中一室墓志素面,另两室墓志有刻铭,明确记载了墓主姓名、身份。根据墓志,二室男棺墓是樊山王朱见之子、樊山王府镇国将军朱怡仙,生于成化二十二年(1486年),卒于嘉靖五年(1526年);三室男棺墓主则是朱怡仙之子、辅国将军朱东滨,生于正德十年(1515年),卒于嘉靖十五年(1536年);一室墓虽无铭文,但根据棺椁位置推断,墓主应是镇国将军之夫人李氏。

有些墓葬根据所在位置并结合史料记载,可推断出墓主人身份。如都昌王朱载塎墓、永新王墓、都昌王朱祁妃袁氏墓。这三座墓葬都属于郡王级别。

图4 都昌王朱载墓出土金镶宝摩利支天挑心

图3 荆恭王墓龙凤分心

都昌王朱载塎墓,位于蕲春县蕲州镇雨湖村。1972年墓葬外层被挖开,发现墓室上层是一层青砖,青砖以下是三合土。青砖被取走后,墓室上方铺修了晒谷场。2009年当地村委发现墓葬被盗掘,文物部门紧急进行抢救性发掘。发掘发现墓室最外层残存青砖两层,单砖长36、宽18、厚9厘米。墓葬自西北向东南分别由供台、石门、内甬道和三合土双椁室组成,总长670厘米。双椁室并排排列,大小一致,净空高110-130、宽120、长276厘米。双椁室中间有隔墙,隔墙中部有一方形孔洞使两室相通。男室居左、女室居右。男棺长248、宽74、高35厘米,为金丝楠木。女棺保存较差。两棺内底铺设5厘米厚木炭,上铺“七星”木板。所有器物都在棺内,棺外墓室未发现陪葬器物。墓中出土地契碑一块,字迹模糊不清,可见“薨于嘉”三个字,判断墓主人卒于嘉靖时期。当地文物工作者根据男棺中出土银器,推断该墓葬属于某郡王墓,又结合文献记载的嘉靖时期各郡王的墓葬地点,推断墓主人为都昌王朱载塎及妃。该墓葬中,男棺出土物以银质器皿为主,女棺出土物中多为金银首饰,其中宗教题材的首饰颇引人注意,金镶宝石摩利支天挑心(图4)以密教中摩利支天像为簪首图案。摩利支天信仰崇拜在唐宋时期主要流行于皇室,尤其在宋皇室南渡时期,摩利支天因其消灾解难避兵祸的法力成为皇室成员的保护神。明代,摩利支天信仰因护国护法的政治色彩而继续受到皇室推崇,而作为首饰的装饰纹样,更多的则是取其消灾祈福的意义。

永新王墓,位于蕲春县蕲州镇王要村刘家咀。1974年该墓葬被炸开,墓葬是三合土双穴墓,村民目睹棺盖上有五个金资“册封永新王”,并发现墓碑一块,村民回忆,碑上有“永新”字样,现碑已不存,无法证实。但从墓中出土的玉带可基本推断墓主人的皇室身份。

此外,还有一些墓葬,无法确定墓主人身份,但从随葬品规格来看,墓主应当属于皇室成员,因此这些墓葬也可认定为荆藩宗室墓。如三角山荆藩墓、姚湾荆藩墓、黄土岭荆藩墓。

三角山荆藩墓,位于蕲春县株林镇。封土呈椭圆形,墓室前部暴露在外,青砖券顶,双室,净空宽5.8、长5.2、高3.17米。墓室早年被盗,券顶部分,墓室中间隔墙、局部墙砖被拆除。墓体内壁上涂朱砂红,但剥落严重。出土珐华五彩瓷坛一件(图7),青花梅瓶一对(图8)。从砖石墓结构判断,墓葬时期较早。

姚湾荆藩墓和黄土岭荆藩墓都是上世纪70年代发现,均为三合土墓葬。两座墓葬出土遗物有很多相似之处,如均出土戏曲故事图金簪(图9),分别是金分心和金掩鬓,题材选择明代宫廷杂剧中的常见剧目,制作工艺基本一致。此外都出土帽顶一件(图10),虽然材质和做工不同,但帽顶的基本结构一致。帽顶和戏曲故事纹金簪在蕲春地区其他明墓中尚未发现。

图6 都昌王朱祁妃袁氏墓出土金花头簪

图5 都昌王朱祁妃袁氏墓出土金花树

图7 三角山荆藩墓出土珐华瓷坛

对已发掘的蕲春荆藩墓葬做简单的总结,可以发现,墓葬大部分集中在嘉靖(1522-1566年)、隆庆(1567-1572年)时期,略早的是都昌王朱祁堈妃袁氏墓,大约在成化(1564-1487年)、弘治(1488-1505年)年间。更早的则是采用砖石结构的三角山荆藩宗室墓。墓主人身份涵盖了从藩王到郡王再到将军三个等级,但大部分墓葬由于受到不同程度的破坏,墓室及出土遗物因此而不完整。虽然三合土墓葬规模都有限,但藩王、郡王与将军的墓葬,在墓室面积,棺椁尺寸上都存在差别,随葬品的丰富及精美程度也有不同。排除出土遗物不完整的因素来看,已发掘的蕲春荆藩墓随葬品以金银器为主,其中金银首饰占大宗,荆恭王墓、荆宪王妃刘氏墓、都昌王朱载塎墓中都有代表身份的金凤簪出土。出土瓷器较少,三角山荆藩墓与荆恭王墓出土瓷器较精,黄土岭荆藩宗室墓、西河驿镇国将军、辅国将军墓出土瓷碗、瓷杯相对简朴。

三、蕲春荆藩墓葬出土珍宝概览

1.金镶宝石摩利支天挑心

高11.7、宽8.8、厚2厘米,重129.9克。蕲春县蕲州镇雨湖村都昌王朱载塎墓,蕲春县博物馆藏。

明代首饰中非常重要的一项即䯼髻。䯼髻是女子戴在发髻上面的发罩。䯼髻大多用金丝或银丝编就,将发髻撑起后,环绕䯼髻插戴各种簪钗,便可组成一副华丽的发饰。插戴在䯼髻不同位置的簪钗,其名称各有不同。挑心,是插戴在䯼髻正面位置的簪钗。

这件挑心,图案为密教中摩利支天像,三面八臂。头戴佛像冠,耳垂肩,颈饰璎珞。八手分别持象征日、月的红蓝宝石、弓、金刚铃、金刚橛、宝剑、箭、矛等物,背负金刚圈,双腿盘坐于双层宝莲座上。乘坐九猪驾驭的方形车舆,车下有五瓣莲座相托,红蓝宝石间隔镶嵌于莲瓣上。两车轮外侧各有一护法,一手持金刚轮,一手持宝剑,足踏祥云。簪身扁平,安于车舆背面,以方槽固定。

图8 三角山荆藩墓出土青花凤纹瓶

图10-1 姚湾荆藩墓出土铜鎏金帽顶

摩利支,梵文MARICI,意为“光明”,“阳炎”,是古代婆罗门教所崇拜的光明女神瓦拉希(VARAHI),印度那烂陀寺犹存摩利支天像。摩利支天大约在南北朝时期传入中土。作为密教经咒的摩利支天经,南朝梁译的《摩利支天经》是最早的汉译本。此后,又有唐菩提流支、不空及宋天息灾等各种译本。根据各译本的相关记述,摩利支天的形象可分为三类:天女像、三尊像、三面多臂像。这件摩利支天挑心即为三面八臂像,经文中的图像描述大约源自宋天息灾译《佛说大摩里支菩萨经》“令彼行人先作观想,想彼摩里支菩萨坐金色猪身之上身,着白衣顶带宝塔。左手执无忧树枝,复有群猪围绕,作此观已”。“作忿怒像,面有三目,一作猪面,利牙外出”。“臂有其八,右手执金刚杵金刚钩,做事持无忧树枝绢索,顶戴宝塔,立于转内”。唐宋时期,摩利支天信仰崇拜主要流行于皇室,尤其在宋皇室南渡时期,摩利支天因其消灾解难避兵祸的法力成为皇室成员的保护神。明代,摩利支天信仰因护国护法的政治色彩而继续受到皇室推崇。而作为首饰的装饰纹样,更多的则是取其消灾祈福的意义。

图9-1 姚湾荆藩墓出土戏曲故事图金分心

图9-2 姚湾荆藩墓出土戏曲故事图金掩鬓

图10-2 黄土岭荆藩墓出土金帽顶

图9-3 黄土岭荆藩墓出土戏曲故事图金分心

图9-4 黄土岭荆藩墓出土戏曲故事图金掩鬓

雨湖村都昌王墓为双穴墓,这件挑心出自女棺。结合史料推断,墓主人应为郡王世系中嘉靖时期袭封的都昌王朱载塎及其妃。(图4)

2.金镶宝三英战吕布图分心

分心长14、高6、重48.7克。蕲春县蕲州镇姚湾荆藩墓,蕲春县博物馆藏。

挑心之下,䯼髻之前插戴的簪钗称为分心,通常为山字形。纹样选择上挑心、分心常常与其他簪钗一起组成一套完整的主题。这件分心,图案系从背面打造而成浅浮雕效果。题材为三国故事中的“三英战吕布”。正面上方一排城楼,城下四武将身披战袍,骑马酣战。一脸髯须者应为张飞,握蛇矛枪直刺吕布,吕布反身横戟。张飞马后,长须飘逸者为关羽,关羽手举偃月刀直追吕布。关羽身后,戴冠正襟的刘备提雌雄双剑,飞马杀出,三人激战吕布。

“三英战吕布”是明代宫廷杂剧的常见曲目,首饰纹样选择戏曲故事既是风尚,也多少代表着所有者的喜好。(图9-1)

3.金镶宝花头簪

长4.5、花径3.2厘米,重13.1克。蕲春县横车镇荆恭王墓,明藩王博物馆藏。

花头簪,宋元时即已流行,明代亦普遍使用。簪顶一朵金花,如梅、菊、牡丹、莲花。下与尖锥形簪脚垂直相连,簪脚多为银制。《金瓶梅词话》第八回、第十二回“金头银簪子”、“金裹头簪子”即此类。虽属于小簪子之类,但却因玲珑俏丽之美常常成为点睛之笔。蕲春的荆藩墓葬中几乎都有花头簪,有些镶嵌宝石,有些錾刻花纹,精致玲珑,灵气十足。(图11)

4.金累丝镶玉蝶赶梅耳坠

明代耳饰分为两类,即耳环与耳坠。区别在于,耳环插戴的细弯钩与前端的装饰部分直接相连,而耳坠的装饰部分以悬坠方式与细弯钩相连。(图12)

这件耳坠装饰部分上部是一个金五爪提系,五爪之端是五个云钩。提系下焊接一顶金累丝花叶伞盖,其下缘用金丝条做出披垂的沥水。伞盖下缀一金累丝镶玉的装饰物,将白玉制成蝶赶花的薄玉片,嵌在两枚金累丝的花蝶之间。这与浙江临海明王士琦墓出土的金镶玉蝶赶梅耳环(图13)形制几乎一致。而上端的伞盖则与兰州上西园明肃藩郡王墓出土的金累丝镶玉灯笼耳坠一致,结合兰州出土实物及明人肖像画中所绘耳坠可判断,这件耳坠的提系云钩上原也应悬挂事件或珠串以为装饰。

图11 荆恭王墓花头簪

图12 都昌王朱祁妃袁氏墓出土金镶玉蜂蝶赶菊耳环

图13 浙江临海王士琦墓出土金镶玉蜂蝶赶菊耳环残件

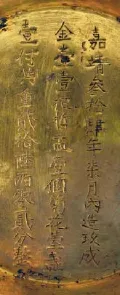

5.明嘉靖三十四年铭杏叶金壶

高32.6、宽21、厚10厘米,重717.6克。蕲春县横车镇荆恭王墓,蕲春县博物馆藏。

杏叶执壶,是明代常见的斟酒器。《天水冰山录》中的记录有“金素杏叶壶一十一把”,“金飞鱼杏叶壶二把”,“金麒麟杏叶壶二把”。飞鱼、麒麟当指纹样,杏叶则是其形制。定陵出土锡明器中有自名“锡杏叶茶壶”,即在壶的腹部贴饰杏叶状图案。明人绘画中与明代版画中也常出现杏叶执壶。

这件杏叶金壶。盘口,细颈,椭圆垂腹,圈足。狮钮盖,盖顶一只金狮戏球,狮钮与壶鋬之间一条金链相连。鋬扁平,凸脊,两端做成龙首形分别焊接于壶颈及腹部。壶腹做出杏叶形开光。流管方形,末端龙首形焊接于壶腹。外底阴刻楷书竖行三列“嘉靖叁拾肆年柒月内造玖成/金壶壹把哲盂壹菊花台盏/壹付共重贰拾陆两零贰分整”。嘉靖三十四年,1555年。(图14)

6.金穿心盒

直径3、高1.6厘米、重14.3克。蕲春县横车镇荆恭王墓,明藩王博物馆藏。

穿心盒,通常为圆环式,上下可开启,中间圆孔用以穿丝帕,结在丝帕一角,随身携带。明以前的实例可见黑龙江阿城金齐国王墓中出土的两件穿心盒。两件穿心盒分别归属于墓中男女主人,男主人的穿心盒用丝绦系结在汗巾巾角上,盒子中残留白色粉末。女主人的穿心盒置于腰间,丝绦一端系盒,盒内盛装白色粉末,一端为圆形黑色物质,考古人员推断这是女性用于妆容的“粉黛”。出土的情形很好的解释了穿心盒的使用方法。(图15)

扬之水考证穿心盒中盛放之物根据个人喜好各有不同。但依着其随身携带的特点,应是方便拿取的日常用物,如香末、花红灯。明人使用穿心盒时喜在盒中盛放香茶。《金瓶梅》第五十九回,曰“西门庆向袖中取出白绫双栏子汗巾儿,上一头拴着三事挑牙儿,一头束着金穿心盒,郑爱月只道是香茶,便要打开”,殊不知西门大官人原是用合子盛放秘药。可见民间使用穿心盒又常与情事相关。

蕲春荆藩墓葬中共出土3件穿心盒,这件荆恭王墓所出做工考究,盒盖及盒身上均浅刻云龙纹。

英宗正统十年(1445),荆王朱瞻堈北徙蕲州,世袭十代,富贵荣昌。崇祯十六年(1643),张献忠农民军破城毁府,长江之畔繁衍生息两个世纪的荆藩宗系,灰飞烟灭。《老子》云“金玉满堂,莫之能守”。曾经的五光十色在历史舞台上渐渐褪色。然而三个世纪后,当墓室重开,那些默默守护主人数百年的金银珠玉为我们拂去了历史的尘埃,那些已成灰白的人物与故事,重又有了色彩。

山河泪,满眼韶华,金玉莫守。

星斗移,百转千回,金玉默守。

注释:

①(清)张廷玉等《明史》卷一一六,列传第四,诸王传序,中华书局1974年。

② 刘毅《明代帝王陵墓制度研究》,人民出版社2006年,第170页。

③《明英宗实录》卷四十六,正统三年九月丁亥条,(台湾)中央研究院历史语言研究所校印本。

④《明英宗实录》卷一○一,正统八年二月庚戍条,(台湾)中央研究院历史语言研究所校印本。

⑤(清)张廷玉等《明史》卷一一九,列传第七,诸王四,中华书局1974年。

⑥《明英宗实录》卷一○一,正统八年二月庚戍条,(台湾)中央研究院历史语言研究所校印本。

⑦《明英宗实录》卷一○一,正统八年二月庚戍条,(台湾)中央研究院历史语言研究所校印本。

⑧《嘉靖蕲州志》卷之一,形胜,《天一阁藏明代方志选刊》1962年影印本。

图14-2 荆恭王墓杏叶金壶铭文

图15-1 荆恭王墓金穿心盒

图15-2 荆恭王墓金穿心盒

图14 -1 荆恭王墓嘉靖三十四年铭杏叶金壶

⑨《明英宗实录》卷一二九,正统十年五月庚辰条,(台湾)中央研究院历史语言研究所校印本。

⑩《明英宗实录》卷一二九,正统十年五月壬辰条,(台湾)中央研究院历史语言研究所校印本。

附表一:明代湖北藩王情况表

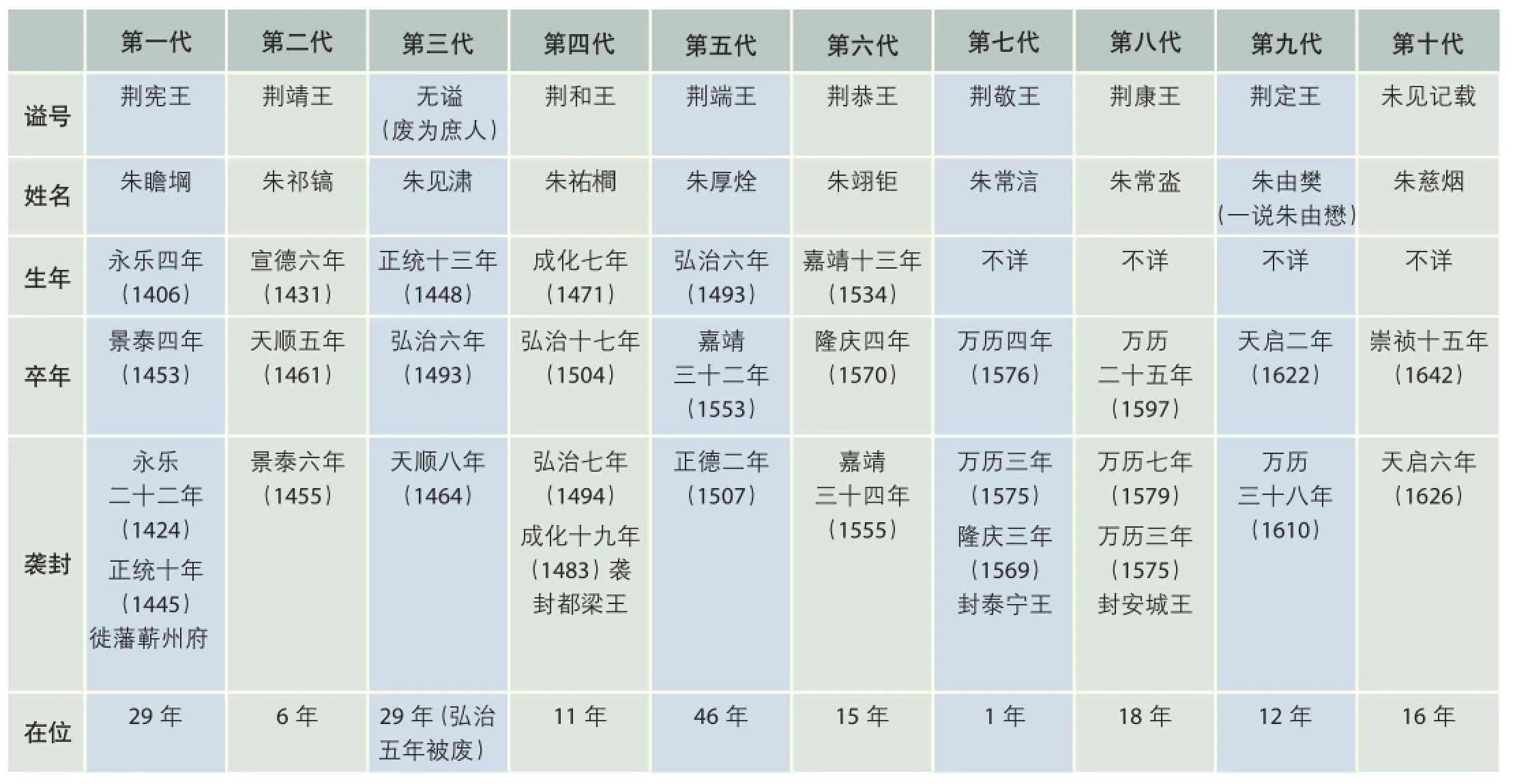

附表二:荆王世系情况表

(责任编辑:劳棠)