毛泽东致章士钊信札

2016-10-26于继增魏新政

□ 于继增 魏新政

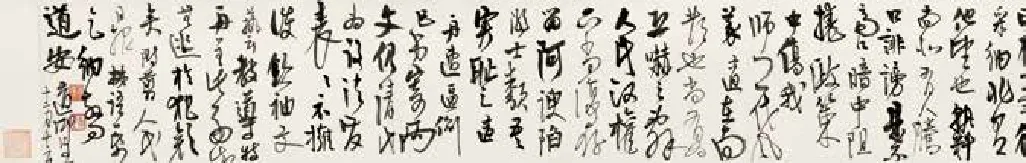

毛泽东致章士钊信札

□ 于继增 魏新政

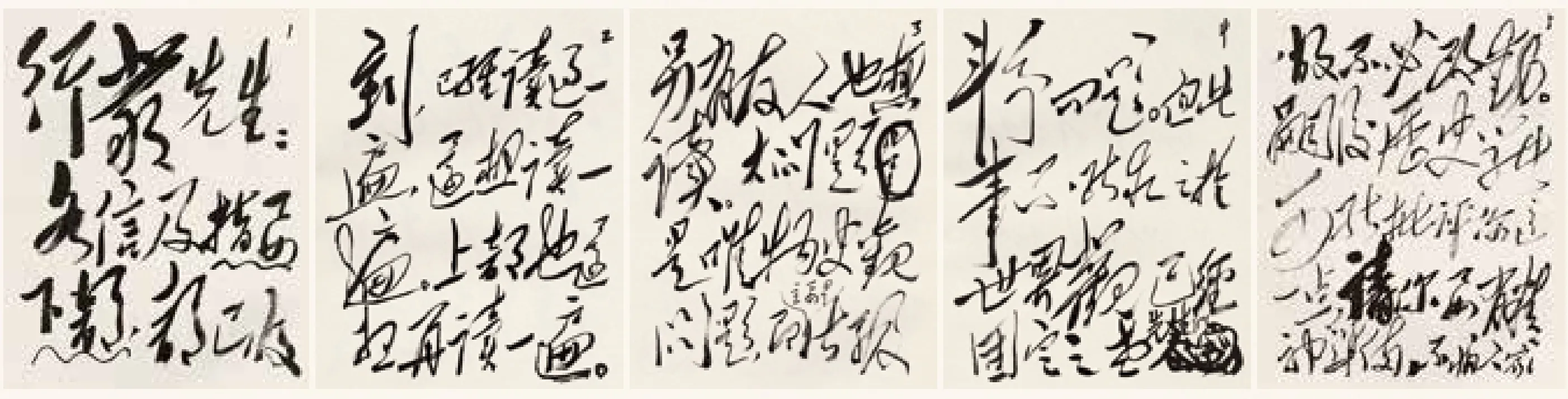

1965年,毛泽东致章士钊信札之一

倾注晚年心血的学术巨著

章士钊,字行严,号孤桐,1881年生于湖南善化(今长沙)。曾任北洋政府司法总长、教育总长、秘书长,北京农业大学校长,北京大学文学院院长,建国后任中央文史研究馆馆长。毛泽东早年就闻知章士钊的大名,也曾读过他主编的《甲寅》杂志。1918年,毛泽东从湖南到北京,在杨昌济介绍下在北京大学图书馆当了图书管理员,期间他曾经听过章士钊的课。当杨昌济考虑是否将爱女杨开慧嫁与毛泽东时,征询好友章士钊的意见,章热情地促成了此事。1920年,毛泽东筹措湖南建党和一部分同志赴欧洲勤工俭学的经费,曾经求助于章士钊,章设法给他筹措到2万块银元。毛泽东十分敬重他这位同乡爱国老人的品行和学识,1956年曾专门委托章士钊去香港斡旋“国共和谈”事宜。

章士钊从1960年开始,曾在中国人民大学古汉语教师进修班讲授《柳宗元文选》,后来在讲义基础上整理撰写成《柳文指要》。何谓“指要”?按章士钊的解释是:指要为文家常语,好比向秀对《庄子》之解义,不同于旧注。《柳文指要》从义理、考据、辞章等方面,对唐代文学家柳宗元的文集进行深入探讨,其中不乏“借今释古”“古为今用”的现实思考,表达了作者的社会理想和人文追求,是章士钊长期研究柳宗元的重要学术成果。与章士钊有着密切交往的毛泽东,发现了这部著作的史料价值和学术价值,他说他也爱柳文,要章士钊将书稿送给他先读,并主动提出要替他审稿。

章士钊虽然比毛泽东年长12岁,但他非常敬重毛泽东,平时他们多有接触和书信来往。这次他遵照毛泽东的要求,先后将100万字的《柳文指要》(上、下卷)初稿送给了他。毛泽东收到后便开始了阅读,并于1965年6月26日派人给章士钊送去桃、杏各5斤,他在信中说:“大作收到,义正词严,敬服之至……”这是他对这部书稿的初步印象。他一丝不苟地审阅、批改,提出若干修改意见,写下大段大段的文字。考虑到章士钊还要使用初稿,所以他读一部分退还一部分。毛泽东在当时日理万机的情况下,为一部个人著作如此用心绝无仅有。他同意出版这部书,但觉得有些问题还需要再说明一下,便又写了一封信:行严先生:

各信及指要下部,都已收到,已经读过一遍,还想再读一遍,上部也还想再读一遍,另有友人也想读。大问题是唯物史观问题,即主要是阶级斗争问题。但此事不能求之于世界观已经固定之老先生们,故不必改动。嗣后历史学者可能批评你这一点,请你要有精神准备,不怕人家批评。……柳文上部,盼即寄来。敬颂康吉!

毛泽东

一九六五年七月十八日

信中提到的“另有友人”指的是康生,毛泽东要康生也看看这本书,不仅仅是因为他负责意识形态工作和主管学术批判,更考虑到康生对这部书的态度—他曾明确反对过出版该书。早在1963年3月,章士钊就写出本书40多万字的初稿,曾交给中华书局征求意见,总编辑不敢做主,就打报告请示文化部和中宣部,中宣部又请示康生,康生批示说:“我认为中华书局不应该给章出此书。如同意,请告中华书局。”又说:“如章问,可直接告他,书中有许多错误观点,并企图为他过去的丑恶翻案,进而宣传自己。我们的纸张不够,为什么给他出这样一部四十余万言的书?即使没有或删去那些反动论点,也不必出。因为:⑴如果从哲学史、思想史角度上研究柳文,没有马列主义观点是不会得出正确结论的;⑵如当作材料来出,专家会去看原文。”中华书局总编辑接到这个批件后,就通知文学组退稿。这一过程毛泽东是知道的,所以事隔两年后,当他想帮助老朋友再次出书时,不能不顾及到康生的意见,就送书稿给他看,还写了一封信与他沟通:

康生同志:

章士钊先生所著《柳文指要》上、下两部,二十二本,约百万言,无事时可续续看去,颇有新义引人入胜之处。大抵扬柳抑韩,翻二王、八司马之冤案,这是不错的。又批桐城而颂阳湖,讥帖括而尊古义,亦有可取之处。惟作者不懂唯物史观,于文、史、哲诸方面仍止于以作者观点解柳(此书可谓《解柳全书》),他日可能引起历史学家用唯物史观对此书作批判。如有此举,亦是好事。

此点我已告章先生,要他预作精神准备,也不要求八十五龄之老先生改变他的世界观。

毛泽东

一九六五年八月五日

康生见毛泽东给自己送来书稿并写信磋商,说此书“颇有新意引人入胜”,便来了个“急转弯”。12月5日,他读完书稿后给毛泽东复信说:“……八十五岁的老先生,尚有精力做此百万巨著,真非易事。我读完之后,觉得主席八月五日信中对此书的评价,是十分中肯完全正确的。此书翻永贞政变之案,申二王八司马之冤,扬柳子厚‘以民为主’的思想,斥韩退之‘以民为仇’的谬论,确有新义引人入胜之处。当然,正如主席信中所说,此书也有缺点,如著者不能用辩证唯物主义的观点去解释柳文,对柳宗元这个历史人物缺乏阶级分析,对社会进化,以为‘承新仍返诸旧’,‘新旧如环,因成进化必然之理’等等,但这些对于一个没有研究马列主义的人,是可以理解的。”

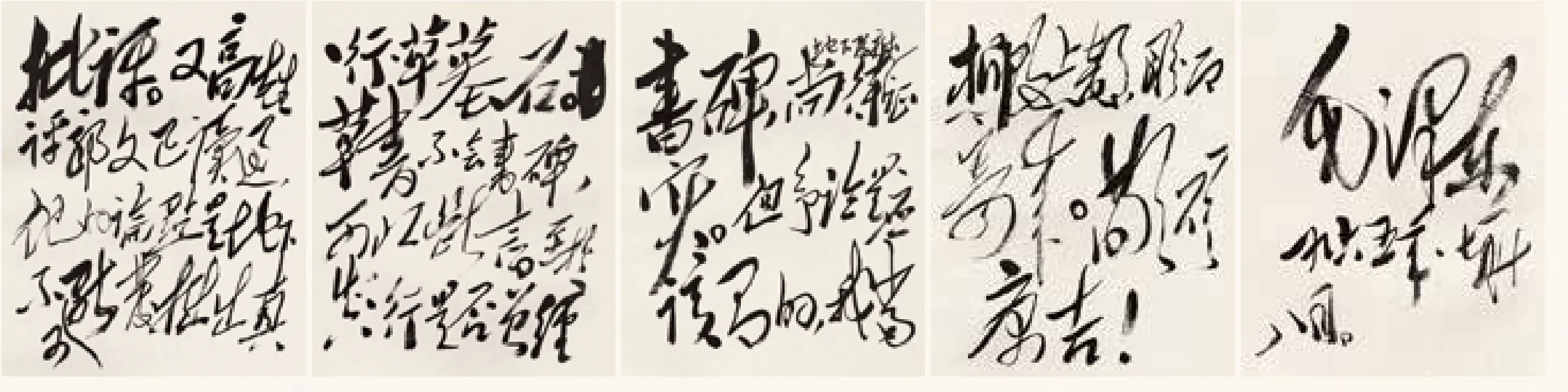

这就是康生的“聪明”之处,他不谈自己的真实想法,而是迎合“主席所说”,甚至对“缺点”也抱有相当的宽容和理解。但不管怎么样,康生的回信使毛泽东很高兴,于是便把康生给他的信连同信封转给了章士钊。1966年1月12日毛泽东在给章的信中说:“大著《柳文指要》康生同志已读完交来,兹送上。有若干字句方面的意见,是否妥当,请酌定。”并附注说:“附件两纸,另康生同志来信一件,均附上。又及。”

夹缝中插入的“兰亭论辩”

就在章士钊紧锣密鼓地准备《柳文指要》出版的时候,高二适给他寄来一篇文稿,请他向毛泽东推荐准予发表此文。

起因是,1965年6月间,郭沫若写了一篇两万字长文《由王谢墓志的出土论到〈兰亭序〉的真伪》,在《文物》杂志发表,《光明日报》连载,提出被称为“天下第一行书”的《兰亭序》有假,并不是王羲之所写。此论一出,立即在全国学术界引起轰动。

毛泽东与章士钊

“王谢”是指王兴之(王羲之堂弟)和谢鲲(谢安伯父),“朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”说的就是东晋时期住在南京乌衣巷的这两姓望族。1964年至1965年间在南京出土了《谢鲲墓志》和《王兴之夫妇墓志》,碑文都是用隶书写成,这与同代的王羲之写的《兰亭序》笔迹大有不同。郭沫若据此认为“天下的晋书都必然是隶书”,而行书《兰亭序》“既不是王羲之的原文,更不是王羲之笔迹”。他进一步推论,《兰亭序》的文章和墨迹均是王氏第七代孙—智永“所写的稿本”。

高二适首先对郭论提出质疑,写了一篇《〈兰亭序〉的真伪驳议》,称郭沫若的文章“不啻在帖学上作了一个大翻身”,真乃“惊心动魄之论”。高文引证大量文献和法帖资料,驳斥和推翻了郭沫若的“未见说”和“依托说”。他认为,“兰亭”笔意与“王谢墓石”书体迥异,正表现了魏晋时多种书体并存的历史事实,在两晋已变隶入正行字体变革时代,不可要求羲之作“兰亭”重新字字做隶书,但《兰亭序》部分字迹仍未脱离隶书之笔意,“郭先生拟《神龙》于智永,不识另有何种秘义?”高二适针锋相对地提出:“《兰亭序》为王羲之所作是不可更易的铁案。”

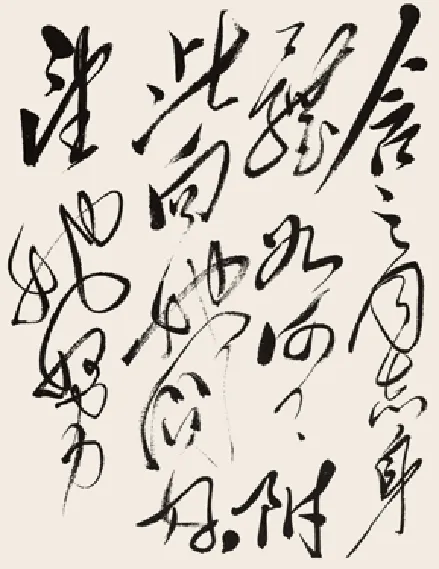

高二适原名锡璜,江苏东台人,1931年北平研究院国学研究生毕业,曾任国民政府立法院秘书,其书法被院长于右任称赞为“天下一高”。高二适在二十世纪二三十年代即为章世钊主办的《甲寅》投稿,成为至交。高二适先将这篇指名道姓的“驳议”文章寄给《光明日报》,结果“以退稿处之”。他意识到发表的难处,于是想到了章士钊与毛泽东的关系。

1965年7月14日,高二适将文稿寄给章士钊,希望通过老友得到毛泽东的出面支持:“鄙稿倘邀我主席毛公评鉴,得以公表,亦当今至要之图也(个人报国之忱在此)……适恃不会遭到敌阵,可为书林中人伸一口气。”章世钊很理解他这个“小友”心情,于是将高二适的文章手稿转呈毛泽东,并写了一封信:

润公主席座右:

兹有读者江南高生二适,巍然一硕书也(按硕书字出《柳集》)。专攻章草,颇有发明,自作草亦见功力,兴酣时并窥得我公笔意,想公将自浏览而喜。此钊三十年前论文小友,入此岁来已白发盈颠、年逾甲子矣。然犹笃志不渝,可望大就。乃者郭沫若同志主帖学革命,该生翼翼著文驳之。钊两度细核,觉论据都有来历,非同随言涂抹。郭公扛此大旗,想乐得天下劲敌而周旋之(此论学也,百花齐放,知者皆应有言,郭公雅怀,定会体会国家政策)。文中亦涉及康生同志,惺惺相惜,此于章草内为同道。该生来书,欲得我公评鉴,得以公表,自承报国之具在此,其望虽奢,求却非妄。鄙意此人民政权文治昌明之效,钊乃敢冒严威,遽行推荐。我公弘奖为怀,惟酌量赐予处理,感逾身受。

专此籍叩政绥。

章士钊谨状

七月十六日

该生致钊书附呈,不须赐还。

毛泽东一生喜欢《兰亭序》,并时常背诵和临摹。他曾对保健医生韩桂馨说:“《兰亭序》是王氏的传家宝,唐太宗十分喜爱,除令人临摹外,真品已被唐太宗带到昭陵的地下去看喽!”—看来毛泽东也觉得世传《兰亭序》并非王羲之真迹,但他喜欢这个绝世珍品与它是不是“真品”似乎无关。两天后他给章士钊回复一信:

行严先生:

……又高先生评郭文已读过,他的论点是地下不可能发掘出真、行、草墓石。草书不会书碑,可以断言。至于真、行是否曾经书碑,尚待地下发掘证实。但争论是应该有的,我当劝说郭老、康生、伯达诸同志赞成高二适一文公诸于世。柳文上部,盼即寄来。敬颂康吉!

毛泽东

一九六五年七月十八日

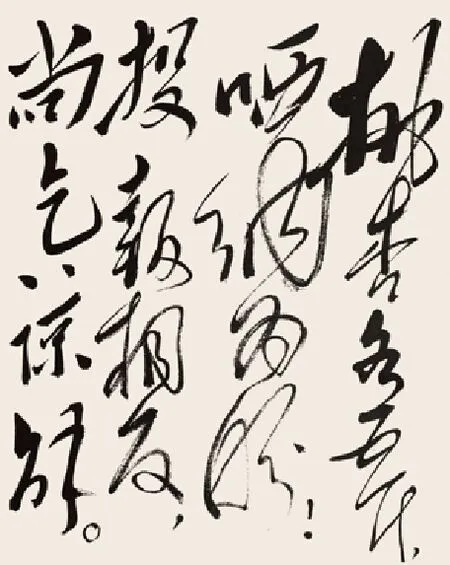

毛泽东希望展开争论,但这场“笔墨官司”毕竟有些特殊,就同时给郭沫若写了封信:“章行严先生一信,高二适先生一文均寄上,请研究酌处。我复章行严先生信亦先寄你一阅。笔墨官司,有比无好。”

郭沫若收到毛泽东的信后,当天就约见《光明日报》总编辑,说毛主席接受了章士钊的建议,可以发表高二适的文章,可以在报纸上组织讨论。章士钊也对记者发表谈话,说毛主席十分重视学术研究,《兰亭序》真伪是一个大问题,会引起大家关注的。当时临时代管文化工作的《红旗》杂志总编辑陈伯达得知毛泽东的意见后立即做出安排。这样,高二适的《〈兰亭序〉的真伪驳议》于1965年7月23日在《光明日报》冠以“兰亭论辩”栏目见报,几千字的影印手稿也在第7期《文物》杂志上发表了。于是,在中央文化革命五人小组专事学术批判的夹缝中,开始了一场有声有色的“兰亭论辩”。直到这年底姚文元的《评新编历史剧〈海瑞罢官〉》的发表,持续半年多的兰亭论辩才告一段落。这场论辩虽然受到康生对不同观点的压制(康亲自组织撰写支持郭沫若观点的文章),但还是发表各种文章几十篇,出现了那时学术界少有的活跃气氛。这不能不说由于毛泽东支持章士钊的建议,推动学术探讨起了关键作用。

1965年,毛泽东致章士钊信札之二

章士钊痛加自贬《柳文指要》

1966年3月8日,章士钊写完《柳文指要跋》后,将书稿又交到中华书局。中华书局通过章的秘书隐约知道这部书稿“大有来头”,并“作为急件处理”,但并不了解具体情况,更不清楚毛泽东给章信的内容。但康生几年前曾经否定这部书稿的批示,编辑们的印象犹深;况且此时全国已开始了对吴晗新编历史剧《海瑞罢官》的批判,所以出版社格外谨慎。为“分清责任”,避免“秋后算账”,发稿编辑在“审稿意见”上首先指出了作者“封建主义的立场、观点”“竭力美化柳宗元”“借古讽今”等问题,并注明:“我们认为这部书是封建复古主义逆流的一个标本,可以提供学术界讨论批判,以提高我们的认识。”为慎重起见,发稿前又向文化部打报告请示,5月6日石西民副部长批示:“据所知《柳文指要》系主席嘱咐予以出版。康生同志也已看过,拟同意中华书局出版计划。”这样,中华书局才放心地抓紧排校工作,5月31日打出全部校样,就要开印了。可是,6月2日广播了北京大学聂元梓“第一张马列主义大字报”,“文革”风暴席卷全国,《柳文指要》出版的事自然就“泡汤”了。章含之在一篇文章里说:“父亲十分伤心,他花费了近10年的时间在年近九十的时候完成这一巨著,最后不得不把书稿闲置起来。”

其实在这之前,报纸上已经开始了对《燕山夜话》《早春二月》《李慧娘》等所谓“黑书”“黑电影”“黑戏”的批判,大批作家、艺术家人心惶惶。1966年5月10日,章士钊给毛泽东写信,也对《柳文指要》痛加自贬,“我的思想受到绝大的震动。而将自己的笔墨工作仔细检讨,觉得最近提交中华书局准备出版的《柳文指要》,应当撤回重新检查”,“我的所谓指要纯乎按照柳子厚观点,对本宣科,显然为一个封建社会的文艺僵尸涂脂抹粉”。章士钊甚至将自己这部倾注了晚年全部心血的巨著斥为“大众向上的绊脚石。换而言之,即不啻此次文化大革命的对象”。毛泽东对他看重的学术著作和党外人士还是持冷静的关怀态度的,他在章请求对自己“痛加批判”的检讨信上批道:“此语说得过分”,“要痛加批判的是那些挂共产主义羊头,卖反共狗肉的坏人,而不是并不反共的作者。批判可能是有的,但料想不是重点,不是‘痛加’。”

毛泽东一方面号召批判“四旧”,一方面甚至允许有学术价值的《柳文指要》出版。他5月17日在章士钊的信件上批示:

刘、周、邓阅。送康生同志,与章先生一商。一是照原计划出版;二是照章先生所提,假以一、二、三年时间,加以修改,然后印行。二者择一可也。

无论是康生还是章士钊,选择的结果自然是“暂缓出版”。

1966年8月28日夜,一群红卫兵闯入章士钊寓所,勒令这位风烛老人在院子里罚站,以粗野的语言辱骂和嘲讽,并抄走许多文稿、书信和典籍。章士钊满腔怒火,毅然上书毛泽东。毛泽东亲笔写了回信:“来信收到,甚为系念。已请总理予以布置,勿念为盼!”周恩来接到毛泽东批转的章士钊信件,立即责令北大红卫兵送回被抄物品,并布置解放军301医院接收章士钊、宋庆龄、李宗仁等一批民主人士,实施“住院”保护。

要说章士钊与毛泽东的通信还真有点传奇性。尽管章往往提出一些尖锐、敏感的问题,但毛泽东对他这个老熟人总是另眼相看。所以章士钊在毛泽东的心目中地位很不一般。

1957年,章士钊也在全国政协发表了一大堆意见,招致围攻。于是他写信给毛泽东,陈述他给党提意见对他“批判不公”,毛泽东阅信后批示:“章士钊虽然在座谈会上用了一些过激言辞,然用意是好的,不要批判他了。”

章士钊之所以没惹来麻烦甚至祸患,全在于毛泽东施以保护,他们之间的亲密关系由此可见一斑。

微笑远行的老先生

章士钊毕竟是个锲而不舍的人,他在关注国内外形势的同时,也时刻关心着自己学术成果的命运。1970年,章士钊又重新提出了《柳文指要》的出版问题。本来毛泽东几年前已批准出版,中华书局也已排定,然而在开机印刷时,康生却节外生枝,专断地提出:“章士钊必须改变观点,将全书用马列主义、毛泽东思想重新修改一遍后才能出版。”这无异给这个有着固有观点的章士钊出了一道难题。章士钊得知康生意见后极为愤怒,马上给毛泽东并康生写了一封辞激烈的长信,断然拒绝按康生的意见修改,他在信中说:

根据康生的意见,看来原作不加改动断不可,即为社会必须扫除的秽浊物,哪里还谈得上出版。夫唯物主义无他,只不过求则得之不求则不得之高贵读物。我未信人类有不可变更的观点,亦未闻天下有走不通的道路。为此请求主席恕我违抗指挥之罪(章注:指不改变原稿),开赐我三年期限补习必不可不读的马列著作以及全部毛选,如果天假之年能达九十六阙比时,谅已通将《指要》残本重新订正,准即要求版行公之大众,不望无瑕,庶乎少过。我之此一请求出于十分真诚。临纸无任惶恐。待命之至,未肃顺致崇祺。康生副委员长均此未另。

高二适致章士钊信札

1965年,毛泽东致郭沫若信札

字里行间的惶惑和激愤之情溢于言表。难道他真的愿意去党校学习三年马列?他心里清楚,毛泽东早在十几年前就曾表示:“大问题是唯物史观问题,即主要是阶级斗争问题。但此事不能求之于世界观已经固定之老先生们,故不必改动。”所以章对康生的求全责备并不以为然。他敢于再度上书,想来也是因为有毛泽东的明白无误的表态吧。

奇迹就是在这个时候出现的。

章士钊的这封发泄了很大不满的“犯忌”的信,不仅没有招来祸患,反而事情出现了戏剧性的转机:毛泽东接信后批给康生“研究处理”;康生知道他与章士钊之间的关系,就硬着头皮“同意办”—这种幸运和奇迹也只能在章士钊的身上发生。1971年3月15日,周恩来在召开的出版工作会议上,就《二十四史》和《柳文指要》的出版作了具体安排。章士钊向周恩来提出,将社会科学院下放到河南干校的一位姓卞的学者召回,协助他进行了校勘。9月《柳文指要》一书由中华书局正式出版了,章士钊几十年的心血和研究成果终于变为现实!

那天拿到新书他十分高兴,“父亲激动得手都发颤了,他捧着新书来回抚摸着,还拉着妞妞的手叫她也摸着书的封面,对她说:这是爷爷写的……”(章含之《〈柳文指要〉出版的前前后后》)。章士钊又花钱买了上百册,亲笔题字送给毛泽东、周恩来和朋友们。1972年美国总统尼克松访华时,周恩来将《柳文指要》作为礼品送给了他。为感谢他的辛勤劳动,在当时不实行稿费制的情况下,周恩来送给他1万元。章士钊嘱咐去联合国开会的女儿,要将这笔钱换成美元给毛主席和周总理买点营养品,但当时不能办,他很是遗憾。

然而一时成为焦点的学术争辩并没有停止。

1972年8月,郭沫若又在第2期《文物》上发表了《新疆新出土的晋人写本〈三国志〉残卷》,以大半篇幅批驳章士钊刚出版的《柳文指要·柳子厚之于兰亭》。针对章士钊提出的“兰亭也,不遭右军,则清湍修竹芜没于空山矣”“拘执新出土二石为职志,以一定万,以偶冒常”等“非伪说”,郭沫若宣称:1965年期间曾热烈辩论过的《兰亭序》真伪问题“在我看来是已经解决了”。章士钊对此做出反应,撰写了《“兰亭序帖”非伪,“兰亭序文”为真》,并请南京的高二适也写了反驳郭沫若的文章《〈兰亭序〉真伪之再驳议》。高二适于1973年元旦作了一首诗《寄孤桐(章士钊)老,告予代作兰亭论文》,谈到“论文楚语兔千豪,新解推离始命骚”。

1973年7月1日,92岁的章士钊先生在香港病逝。毛泽东闻听十分沉痛,派了专机去广州迎接他的骨灰。党和国家领导人周恩来、邓颖超、朱德、叶剑英、邓小平、李先念等参加了追悼会。毛泽东送了花圈。郭沫若在悼词中说:“章士钊先生热爱中国人民的伟大领袖毛主席,拥护中国共产党,关心社会主义建设和国内外形势,晚年又以高龄孜孜不倦地从事祖国文化遗产的整理和著述,这种精神是值得钦佩的。”周恩来对章士钊的亲属说:“行老一生做了许多好事,他是中国共产党的一位好朋友。毛主席知道行老去世是很难过的,要我转达慰问。”

在章士钊去世一个月之后,毛泽东写了他一生最后一首近体诗《读〈封建论〉呈郭老》,批评郭沫若的《十批判书》“百代都行秦政法,十批不是好文章”,激赏柳宗元的《封建论》“熟读唐人封建论,莫从子厚返文王”。郭沫若诚惶诚恐地表态:“十批大错明如火,柳论高瞻灿若珠。”

章士钊九泉有知,才会更加明白毛泽东何以看重《柳文指要》。毛泽东倾心相助的这位老人走了,他是带着满足的微笑远行的。他和领袖的书信传奇给世人留下了一段佳话。

责任编辑:韩少玄