新媒体时代科学文化传播机制研究

2016-10-24陈敬宇

陈敬宇,王 明

(1.合肥师范学院,安徽 合肥 230026;2.湖南科技大学,湖南 湘潭 411201 )

新媒体时代科学文化传播机制研究

陈敬宇1,王明2

(1.合肥师范学院,安徽合肥230026;2.湖南科技大学,湖南湘潭411201 )

文化的本质是对于一种价值观、制度以及行为的理解、接受和尊崇。当今,新媒体技术和社交媒介的发展为科学文化的传播提出了更高的要求,也提供了更多的创新空间。建设中国特色的科学文化的关键是如何在新媒体语境下的创新科学文化传播机制,重构科学文化的传播系统。

科学文化传播;新媒体;传播机制

关于“科学文化”,学界存在多种理解:一是将其理解为科学共同体的科学精神和科技哲学;二是从亚文化视角将其看成科技领域所创造的一种独特的文化形态; 第三种也是本文所持有的观点,即科学文化是支持和规范科学的制度环境和社会氛围。在我国,虽然科学知识得到重视,但同属科学文化范畴的科学方法、科学思想、科学精神等远未得到公众理解,对科学文化的认识还比较肤浅[1](P8)。近年来,已有越来越多的人士认识到传统的“科普”概念过于狭窄,主张以“科学传播”或“科学文化”取而代之[1]。在当今“大众创业,万众创新”的时代背景下,认识科学、理解科学并参与科学的社会需求已经不能为“科普”所满足,建构全新的科学文化传播系统十分必要。同时,飞速发展的信息通信技术和新媒体技术也为科学文化传播模式的重构提供了必要条件。本文将探讨在新媒体语境下,科学文化传播模式的变革、面临的困境以及如何应对。

一、基于新媒体的科学文化传播模式变革

所谓的“新媒体”,是指继电视、电影、广播、报纸、期刊等传统媒体之后利用数字技术和网络技术,通过网络和卫星等传播渠道,以电脑手机及其他数字接收设备为终端进行信息传播的新媒体形态。作为传播技术进步的产物,网络媒体以其巨大的信息负载能力数字化技术、超时空传播等卓越的优势成为媒介发展史上新的里程碑[2](P136)。除了新媒体之外,最近几年来,又陆续出现了“自媒体”“融媒体”“全媒体”等衍生名词,用以表征这个时代在传播媒介以及传播模式上的新变化,但无论如何,它们所强调的一个核心要义是:这种新型信息传播模式正在对人们的生产生活以及社会交往方式进行重新定义并产生深远影响,以至于人们认知和学习诸多文化的路径不如往昔,更加趋向自主化、智能化和多元化的综合路径,科学文化亦不例外。

(一)传播主体的分众化

(二)传播渠道的智能化

随着信息技术的发展,信息的感知与识别、信息传递、处理和再生变得更加智能化、数字化和网络化。科学文化传播者与受众更加互动,而且这种互动不仅存在于线上的虚拟空间或渠道平台,还存在线上与线下的互动与联合。例如,针对某一公共危机事件,科学家不仅能够在线回答公众的质疑和问题,实现虚拟互动,还可以借助线上互动,预约和商定线下面对面互动活动。

(三)传播形式的立体化

在传统传播时代,科学文化的传播形态表现为文字、图片、声音、影像或简单组合,故传播内容表现抽象、枯燥且信息量不足,受众体验度和接受度较低。而新媒体实现了多媒体呈现方式,表现为文字、图像、音视频、动画、超链接等多元形式的兼容,甚至通过3D或4D的立体模拟或参与,使科学文化更通俗易懂、深入浅出,富有生动性。

(四)传播机制的协同化

在传统媒体时代,传播机制更加单一,科学共同体是科学文化的主要创造者,而传统媒体更多是传播中介,向社会公众从事“科普”宣传,二者更多是一种制播合作机制。在新媒体时代,由于自媒体平台的发展,为了更好地表达科学文化,文化创造者可能需要借助多媒体技术和信息技术,重现再现科学文化的虚拟形态,同时需要同新媒体的运营商、通信供应商等多方合作,才能完成科学文化的传播,这是有别于以往的协同化传播新机制。

二、新媒体语境下科学文化传播面临的困境

(一)话语权分散引致传播内容的真实性考量

早在2000年,英国在其官方公布的《科学与社会》的报告中指出,当代科学面临强烈的信任危机,虽然人们爱好大众科学,但矛盾的是,爱好总是伴随着日益增长的怀疑态度[3](P21)。不信任科学家关于所有类型的科学相关政策问题的声明。当前,一个更为严峻的现实是,随着社交媒介的快速发展,原先权威的“科学家”的话语权正在被网络社会而分散,出现了很多似是而非的“科学信息”在网络流传,尤其一些标榜“意见领袖”伪科学家的肆意言论以及部分科技人员的不负责任的言论,往往给社会公众一些错觉,经过互联网传播的科学知识真假难分,其真实性和权威性受到严重质疑。此外,在某些利益驱动下,一些社会组织和新媒体蓄意联合,制造谣言以混淆视听,严重挫伤了科学家的话语权威。这是当前新媒体,尤其是自媒体语境下,如何促进科学文化传播的困境之一。

(二)传统物态传播与新媒体传播整合的限度

固然新媒体的发展为科学文化的传播提供了更多选择,然而并不意味着新媒体语境下科学文化的传播可以摒弃传统传统。事实上,传统以科技馆等为实体物态的传播模式并不应该被低估,应该积极需求如何新媒体传播进行合作,实现科学文化产品的“整合传播”。那么,关于新媒体传播应该处于什么位置,哪些更适合新媒体传播,新媒体如何传播的问题都需要认真思考与探索,此外,国内也有不少学者积极鼓励将利用新媒体,以美术、音乐、文学作品等形式替代枯燥晦涩的符号表达方式,去传播科学内容,会更有利于公众更好地理解科学,有助于科学文化的传播,但如何实现传统的物质形态的科普知识作品转向公众喜闻乐见的娱乐形式也同样存在技术限度的困境。

(三)新媒体传播科学文化存在的技术复杂性

由于科学文化本身的专业性,深奥晦涩的科学文化很难被社会公众清晰感知和理解,这就需要思考如何将科学文化变得更加符合社会公众可接受的形式,而新媒体借助于虚拟动画、多维立体、声像并茂的技术手段,理论上可以实现科学文化传播的趣味性和生动性,但是这需要更多的技术介入,而且,并不是所有的科学知识都可以借助新媒体技术实现“简单化”,也就是技术的复杂性是思考新媒体语境下更好地传播科学文化难以避免的问题。正如中国科学院大学李大光教授所言,科学文化是在多维文化体系中存在的一种以科学技术的信息为主要传播内容的一种文化。其存在的形式与影响随着科学技术的发展与传播而日益变得多元化。而多元化形式随着大数据时代变得愈加复杂。这种复杂性已经远远超过在传统研究阶段那种仅仅依靠一种指标和监测维度就能够得到清晰的解释,得出基本规律,同时做出预测。

(四)社会公众对新媒体传播科学文化的接受性

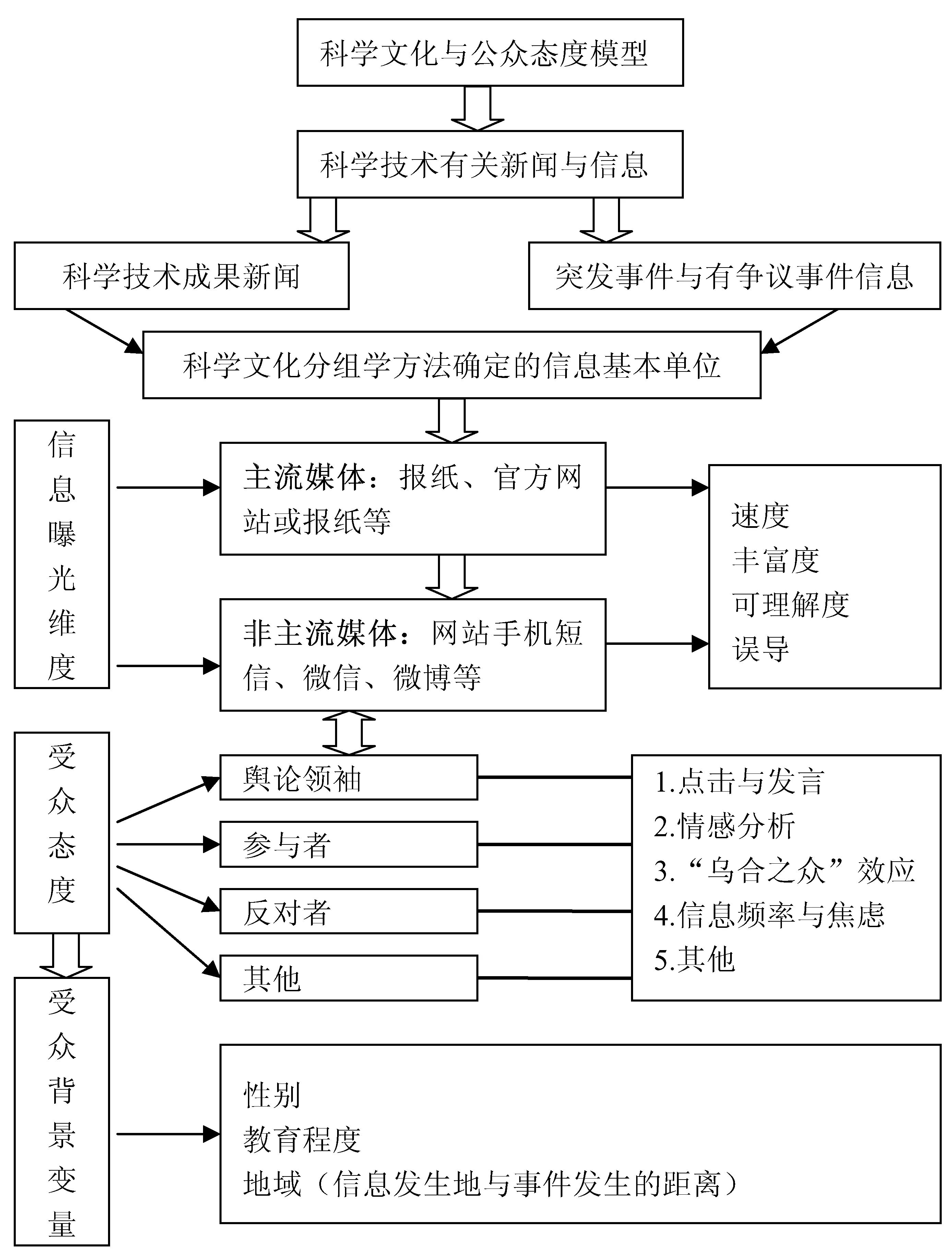

由于新媒体传播的自主性,导致信息真实性与科学性审查与监管不足,社会公众难以从海量的信息中甄别真伪,使新媒体的公信力受到质疑是一个不争的事实,这严重影响了新媒体作为新兴载体传播科学文化的效果。此外,由于社会公众本身所拥有的科学知识水平有高低之分,也不能排除部分社会群体存在新媒体利用技术的难度,这可能会导致此类群体对新媒体传播科学文化失去热情,深入理解科学文化以及参与科学活动难免会受之影响,致使传播效果大打折扣。技术应用对环境、能源、伦理、道德以及科学家行为和利益的冲突,通过发达的电子媒介的迅速播,公众文化和科学文化之间的矛盾也会导致公众舆论对科学技术发展的影响。总体而言,正如大数据科学文化与公众态度研究模型(见图1)所描述的,在新媒体语境下,公众对科学文化的接受效果会受到系统多因素的影响[4](P26)。

图1 大数据科学文化与公众态度研究模型

三、新媒体语境下科学文化传播系统的建设路径

(一)健全科学文化传播政策体系

中国科学院韩启德院士曾说,科学文化是一种集体创造,是围绕科学活动所形成的一套价值体系、思维方式、制度约束、行为准则和社会规范。尽管我国政府已经在《科学技术普及法》等法律法规中确立了科学文化传播的方向原则,但缺乏具体的操作政策和举措,在当前依法治国的背景下,健全科学文化传播政策体系重点在于:一是完善有关科学传播的法律法规,明确新媒体的科学文化传播的各参与方的权利和义务;二是全面推行实名传播制度,科学家作为科学文化的引领者和实践者,需要规范传播问责追责制度;三是出台科学造谣传谣的惩戒政策,严厉打击故意编造、曲解、歪曲科学事实或传播谣言行为;四是加强新媒体科学信息的巡查制度,构建新媒体信息传播的“把关人”机制,实现传播与制作责任共担,减少新媒体运营商的风险规避行为,实现传播源头和传播内容的双重控制。

(二)建立分众化的科学文化传播体系

20世纪90年代以来,美国、英国、日本、丹麦等科技发达国家的科学传播体系已经从“缺失模型”逐步转向多元化、分众化的“民主模型”或“对话型模型”,通过民意测验、公民陪审团、共识会议、利益相关者对话、互联网对话等多种举措,营造对等的信息互动机制,形成分众化的科学文化传播体系。就我国现实而言,互联网赋予每一个组织或个人在网络空间平等地拥有信息传播的权利,基于互联网所产生的新媒体已经成为社会公众信息传播的重要平台,为了应对这种形势的变化,科学文化传播体系必然需要做出必要的调整与完成,建立多元化、分众化的传播体系。在这个体系中,要形成既有官方主导的科学文化传播系统,也要鼓励社会非政府组织以及公民为辅的科学文化传播系统。一是围绕国内科研院所所构成的科学共同体仍然是科技知识的主要创作者,建立官方的科学文化传播系统,同时积极鼓励社会领域的非政府组织以及个人积极参与科学文化的传播,形成多元化的科学文化传播系统;二是继续支持传统期刊、书籍等科普类文化产品的传播系统的发展,同时鼓励和引导科学文化创作组织和个人联合新媒体技术制作商、新媒体运营商开发和传播新型电子类科学文化产品;三是鼓励政府、科技共同体(尤其是科学家)与社会公众积极利用新媒体,构建新的虚拟互动,满足社会民众参与科学问题讨论的需求,提升电子民主。

(三)分领域组建科学文化传播的人才智库

一个国家需要在科学问题上拥有权威的声音,尤其在科技类公共危机事件中,理性的科学知识传播更有利于安抚民心,维护社会稳定和忧虑。为此,国家需要在科技相关的不同领域建立科技人才库,并进行动态遴选和规范化管理。这些不同领域的人才既是国家科技共同体的成员,也是科技信息传播的首要“把关人”和“发言人”。一方面,在政府专项资金支持下,有计划地对涉及本领域的科学文化传播产品提出建议,并组织开展科学知识进行整理、分类和日常传播;另一方面,在涉及科技的公共危机事件中,利用传统媒体与新媒体及时代表政府开展多方政社、政民沟通,构建科学共同体(尤其是科学家)、传统媒体、新媒体和政府的多方合作机制,实现科普服务的全方位传播。清晰传递与危机有关的科技质疑,纠正不实报道和虚假谣言,从信息传播上促进危机好转。

(四)提升社会公众科学素养,增强科学文化感知力

在科学文化传播领域,尽管公众科学素养的高低直接影响科学文化传播的广度和深度,但是,我们多年来不是将科学神圣化, 就是将科学实用化。神圣化 , 令科学远在云端, 高不可攀,深不可测, 公众只能向科学顶礼膜拜;实用化,则将科学混同技术,急用先学, 立竿见影, 领导只想要科学产出效益。除此“二化”之外 , 如果说我们曾经“开发”过科学的另外什么功能的话,那大约就是“教化”功能——许多科学家的传记,被写成千篇一律的教化读物或励志读物[5]。在新媒体技术的影响下,我国科学文化传播不能固守传统的传播模式,应随着新媒体技术的发展而发生变革,社会公众需要什么科学文化需求以及以怎样的形式呈现,都给我国政府提出了新的问题。第一,需要政府基于互联网开展需求调查,并可能预想到不同阶层存在的数字鸿沟问题并给予技术支持,加强传播效果的反馈并及时调整传播策略。第二,推行科普日常化,诸如高校、科技博物馆、农村科技服务站等各类科学文化实体应该在科学传播中积极作为,鼓励这些组织定期开展相关科普展示或科学实验活动,并向民众开放,走出校园和馆所,主动走进社区、走进农村,拉近科学与民众之间的距离,让普通民众在参与中感受科学、学习科学,提升素养。第三,既要支持科技博物馆、科技日活动等传统物态传播模式,也要借助新媒体技术丰富传统媒体的传播手段和渠道,探讨网上科技日、虚拟博物馆等新媒体传播平台建设。通过扶持“果壳网”“科学松鼠会”等科普品牌。第四,挖掘和培育科学可视化产品,并积极利用虚拟现实等新技术,尽可能开发大家更容易接受和理解的科学文化产品,增强科学文化感知力。

[1]段惠军.科技工作者的道德修养与科学文化建设刍议[J].经济与管理,2015(2).

[2]王明.网络新媒体人才的供给与培养机制创新[J].中国集体经济,2009(4).

[3]英国上议院科学技术特别委员会.科学与社会[M].张卜天,张东林,译.北京:北京理工大学出版社,2004.

[4]李大光.“Sci-Culturomics”与科学文化研究[J].科普研究,2015(4).

[5]江晓原.“科学文化”正在取代“科普”——由科学文化获奖图书看科学文化的发展变化[N].文汇报,2004-01-09.

[责任编辑薄刚]

Research on the of Scientific Culture Communication Mechanism in New Media Age

CHEN Jing-yu1,WANGMing2

(1.Hefei Normal College, Hefei 230026,China; 2.Hunan University of Science and Technology, Xiangtan 411201,China)

The essence of culture is to understand, accept and respect a kind of value, institution and behavior.Nowadays, the development of intelligent science and technology, new media technology and new social communication media has raised higher requirements as well as provided more innovative conditions for the dissemination of scientific culture.The key issue of constructing Chinese scientific culture in the new media age is how to change the scientific culture communication mechanism, and to reconstruct the scientific culture communication system.

scientific culture communication; new media; communication mechanism

2015-10-16

陈敬宇,合肥师范学院文学院讲师,中国科技大学博士研究生,研究方向:传播学,文化哲学与新媒体;王明,湖南科技大学讲师,中国科技大学传媒管理博士,研究方向:城市指标评估、传媒管理。

G20

A

2095-0292(2016)01-0150-04