福建省人口城镇化与基本公共服务协调发展评价

2016-10-24苏也夫

苏也夫

(福建师范大学 经济学院,福建 福州 350108)

福建省人口城镇化与基本公共服务协调发展评价

苏也夫

(福建师范大学 经济学院,福建 福州 350108)

通过构建人口城镇化与基本公共服务综合评价指标体系,运用协调发展度模型,定量分析了2014年福建省各地级市人口城镇化与基本公共服务的协调发展状况。研究显示:福建省人口城镇化发展呈现双板块等级结构,板块间异质性明显,非农人口规模是造成板块间差异的主要因素;基本公共服务发展呈现出弱纺锤型的布局特征,劳动就业服务和文化体育服务是导致市际差异的重要推手;福建省人口城镇化与基本公共服务协调发展水平总体偏低,空间分布上从闽东南向闽西北递减,人口城镇化与市政设施服务的协调发展度最高,与文化体育服务协调发展的空间差异最大。

人口城镇化; 基本公共服务; 协调发展; 福建省

0 引 言

作为社会生产力发展到一定时期而出现的全球化现象,城镇化是一国现代化进程中必需面对的基本命题,其涉及到经济、社会、环境和文化等各个层面。随着我国进入经济社会发展的历史新阶段,新型城镇化逐渐取代传统城镇化,它不仅在内涵本质、基本特征、目标任务和实现方式上进行了全面升级,而且成为经济持续健康发展的新源泉。党的十八大报告中明确指出,要把推进以人口城镇化为核心的新型城镇化作为经济社会发展转型的重大战略举措。人口城镇化是农村人口向城镇的转移集聚并实现市民化的过程,目的在于让其共享城镇文明发展成果,提高其生活质量,促进其全面发展。基本公共服务是在经济社会发展所处阶段和整体水平的框架下,保护个人最基本的生存权和发展权而提供的基本服务,目的在于实现社会正义和增强凝聚力。在新型城镇化发展要求下,人口城镇化要完成传统规模扩张到质量提升的跨越,离不开基本公共服务发展的有力支撑,并成为其关键推手和突破点。因此,人口城镇化与基本公共服务的发展是否协调,势必制约和影响新型城镇化建设目标的实现。

通过文献检索,发现现有文献已围绕人口城镇化或基本公共服务问题做出了积极探索,但其大多注重独立分析,如研究人口城镇化问题,其内容涉及内涵特征[1]82-105、动力机制[2]100-104、发展模式[3]385-389、时空演变[4]50-61等方面,或研究基本公共服务问题,主要涉及概念本质[5]3-12、基本类型[6]40-45和均等化[7]66-71,[8]7-12等问题;而对于人口城镇化与基本公共服务的关系研究,则仅停留于理论分析层面[9],[10]101-106,[11]70-80,相应的实证研究基本处于空白,同时研究单元也集中在全国、经济发达或一体化水平较高的省区[12]29-35,[13]74-78,针对沿海欠发达地区的研究并不充分,对此笔者认为需要进一步的完善和探讨。鉴于以上认知,本文以福建省9个地级单元为例,构建人口城镇化与基本公共服务协调发展指标体系,引入综合指数评价模型和协调发展度模型,利用2014年截面数据定量分析人口城镇化与基本公共服务的协调发展关系,最后提炼出相应政策启示。

1 研究区域概况

福建省地处中国东南沿海,与台湾隔海相望,经济发展处于全国中等水平,是21世纪海上丝绸之路核心区。根据《福建省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,福建省新型城镇化积极稳妥推进,处于持续较快发展阶段,2014年常住人口城镇化率达62.7%,城乡区域发展动力不断增强[14]。《福建省新型城镇规划》指出,福建省建制镇数量迅速增加,城镇综合服务功能不断增强,城镇常住人口基本医疗保险覆盖率为96%,在户籍制度改革、农业转移人口市民化及其成本分担机制创新方面取得了较大突破。然而,在城镇化推进的过程中,仍然存在城镇化质量良莠不齐、增速下降、城镇规划建设管理粗放、资金保障能力不足等深层次矛盾和问题:户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距较大,城乡利益失衡格局固化,城镇居民养老保险实际参保率仅为66.9%,农业转移人口及其随迁家属享受基本公共服务不均衡,这些问题严重制约了探索新型城镇化的实现路径[15]。因此,在这一背景下,研究和论证福建省人口城镇化和基本公共服务的协调发展关系及其变化特征具有重要意义。

2 指标体系与研究方法

2.1指标体系构建

在充分认识人口城镇化和基本公共服务的内涵本质的基础上,依据指标体系设计应遵循的系统性、完备性、有效性与可操作性原则,参考现有文献的常用指标[16]63-68,[17]25-29,通过经验性优化、数理性鉴别和筛选,最终确立了表征人口城镇化与基本公共服务水平的指标体系,详见表1。其中,人口城镇化水平从非农人口规模、非农人口比重、非农产业劳动者比重、建成区人口密度4个维度予以内涵界定;基本公共服务水平从基础教育、医疗卫生、社会保障、劳动就业、文化体育和市政设施6个方面予以特征细化。本文所涉及的指标数据均来自于统计部门发布的《福建省统计年鉴》、《中国城市统计年鉴》和各地区国民经济和社会发展统计公报。

表1 人口城镇化与基本公共服务综合评价指标体系

2.2研究方法

2.2.1综合指数评价模型

利用极差法消除上述指标不同量纲的影响,然后对其进行加权平均求和法集成[18]25-29,可较方便地得到人口城镇化指数和基本公共服务指数,计算公式为:

(1)

(2)

(3)

2.2.2协调发展度模型

借鉴物理学中的容量耦合原理,采用容量耦合系数来表示人口城镇化与基本公共服务之间的协调状况[19]45-47,于是有:

(4)

式中:C为人口城镇化与基本公共服务的协调度;通过偏导数的求解,不难发现0≤C≤1,而且C的取值与两者的协调程度成正相关。

由于协调度只能说明关联作用程度的强弱,不能表达出综合发展程度,同时不利于不同区域间横向比对,因此引入协调发展度,以便更好地评判人口城镇化与基本公共服务的协调发展程度,其计算公式为:

T=(α·UP+β·PS)

(5)

(6)

式中:D表示协调发展度,其取值方向为正;T表示反映人口城镇化与基本公共服务的整体协同效应或综合发展水平的发展度,定义为人口城镇化指数与基本公共服务指数的线性加权值;而α、β为权数,考虑到人口城镇化与基本公共服务的同等重要性,这里取值0.5。

按照协调发展度D的大小(0≤D≤1),并综合现有文献结论[20]171-177,[21]892-896,利用均匀分布函数法设定人口城镇化与土地城镇化协调发展体系及判别标准,即:D∈[0.9,1.00]为优质协调发展(Ⅰ);D∈[0.8,0.89]为良好协调发展(Ⅱ);D∈[0.7,0.79]为中级协调发展(Ⅲ);D∈[0.6,0.69]为初级协调发展(Ⅳ);D∈[0.5,0.59]为勉强协调发展(Ⅴ);D∈[0.4,0.49]为濒临失调衰退(Ⅵ);D∈[0,0.39]为失调衰退(Ⅶ)。

3 实证结果分析

3.1综合指数评价分析

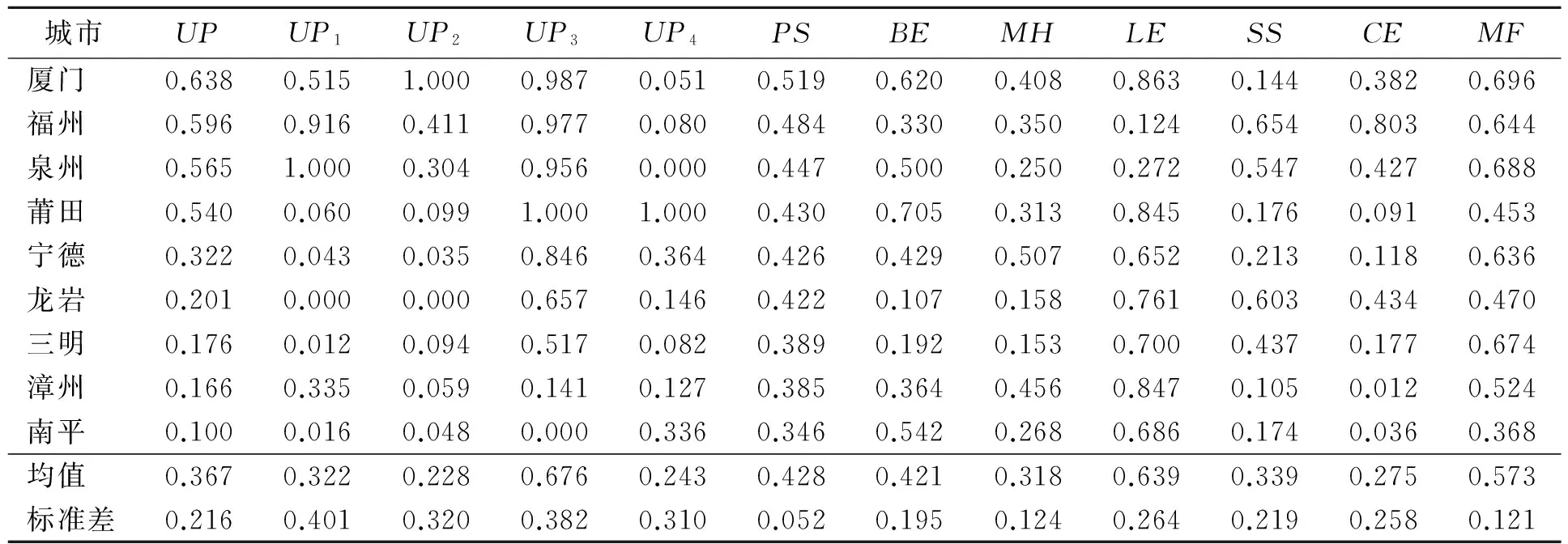

通过公式(l)~(4),计算得到2014年福建省各地级市人口城镇化指数与基本公共服务指数,结果见表2。

3.1.1人口城镇化指数评价分析

从综合指数来看,福建省各地级市的人口城镇化指数水平(UP)呈现出闽东南地区和闽西北地区双板块等级结构,板块间的差距较为分明,几乎不存在微弱优势领先或落后的情形。以厦门市、福州市、泉州市、莆田市为代表的闽东南地区,是传统的快速发展地区,其人口城镇化指数值处于较高水平板块等级,市际之间的差异不大,最大差距(厦门市与莆田市)控制在0.100内;而以宁德市、龙岩市、三明市、漳州市和南平市为主的闽西北地区,人口城镇化指数水平较低,处于较低水平板块等级,市际之间相对而言指数较为接近,但与闽东南地区地级市差距较大,均值只有闽东南地区的三分之一。整体而言,福建省各地级市人口城镇化指数最高值为0.638(厦门市),最低值为0.100(南平市),绝对差距较大,超过6倍;均值为0.367,闽西北地区各地级市均没达到平均水平,同时,标准差稍低于均值,这是由板块内指数较均衡、板块间指数差距较大所造成的。

表2 2014年福建省各地级市人口城镇化指数与基本公共服务指数

数据来源:2015年《福建省统计年鉴》、《中国城市统计年鉴》和各地区国民经济和社会发展统计公报。

从分项指数来看,非农人口规模指标(UP1)的标准差最大,为0.401,表明各地级市在这个指标上的差异是导致各地级市人口城镇化指数差异的最主要因素,此外标准差超过了均值,各地级市非农人口规模的极化现象显著;非农产业劳动者比重指标(UP3)的标准差也较大,为0.382,这是导致各地级市人口城镇化水平差异的重要原因,其均值在分项指标中最高,而且其余指标与之差距较大,主要因为高值在这里较为集中;而非农人口比重指标(UP2)和建成区人口密度指标(UP4)的标准差相对来说比较小,其中建成区人口密度指标的标准差最小,为0.310,表明建成区人口密度对各地级市人口城镇化水平差异影响最小,同时它们的均值大体排在较末位置,说明指数值分布不够均匀。

3.1.2基本公共服务指数评价分析

从综合指数来看,福建省各地级市的基本公共服务指数水平(PS)不同于人口城镇化指数的双板块结构特征,而是呈现出弱纺锤型格局特征,即两极化不显著,处于中间水平的地区较多。具体来看,三明市的指数水平最高,基本公共服务发展状况最佳,是唯一超过0.5的地区;福州市、厦门市、龙岩市、南平市和泉州的指数值处于0.4~0.5之间,基本公共服务发展状况次之;最后是漳州市、莆田市、宁德市,其指数值均在0.4以下,基本公共服务发展水平最差。此外,虽然基本公共服务指数最高值是最低值的1.5倍,但较小的标准差(0.052)说明各地级市的指数水平地域差别较小。

从分项指数来看,劳动就业服务指标(LE)和文化体育服务指标(CE)的标准差最大,分别为0.264和0.258,表明各地级市在这两个指标上的差异是导致各地级市基本公共服务指数差异的最主要推手,其中劳动就业服务指标均值在分项指标中最高,为0.639,原因在于除福州市和厦门市的其他地区,劳动就业服务发展状况均较好,指标指数也相应较高,而文化体育服务指标均值最低,为0.275,主要源于福州市在该方面表现最突出,其余地级市水平普遍较低,各地域分异明显;社会保障服务指标(SS)和基础教育服务指标(BE)的标准差也较大,分别为0.219和0.195,这是导致各地级市基本公共服务水平差异的重要因素,同时它们的均值大体排在中间位置,说明指数分布还算匀称;医疗卫生服务指标(UP2)和市政设施服务指标(UP4)的标准差相对来说比较小,其中市政设施服务指标的标准差最小,为0.121,表明市政设施服务对各地级市基本公共服务水平差异影响最小,医疗卫生服务指标次之为0.124,这表明各地级市在医疗卫生服务和市政设施服务的地域差异不大,此外,其均值较其他指标来说属于中上水平,说明各地级市的相应公共服务水平普遍较高。

3.2协调发展度分析

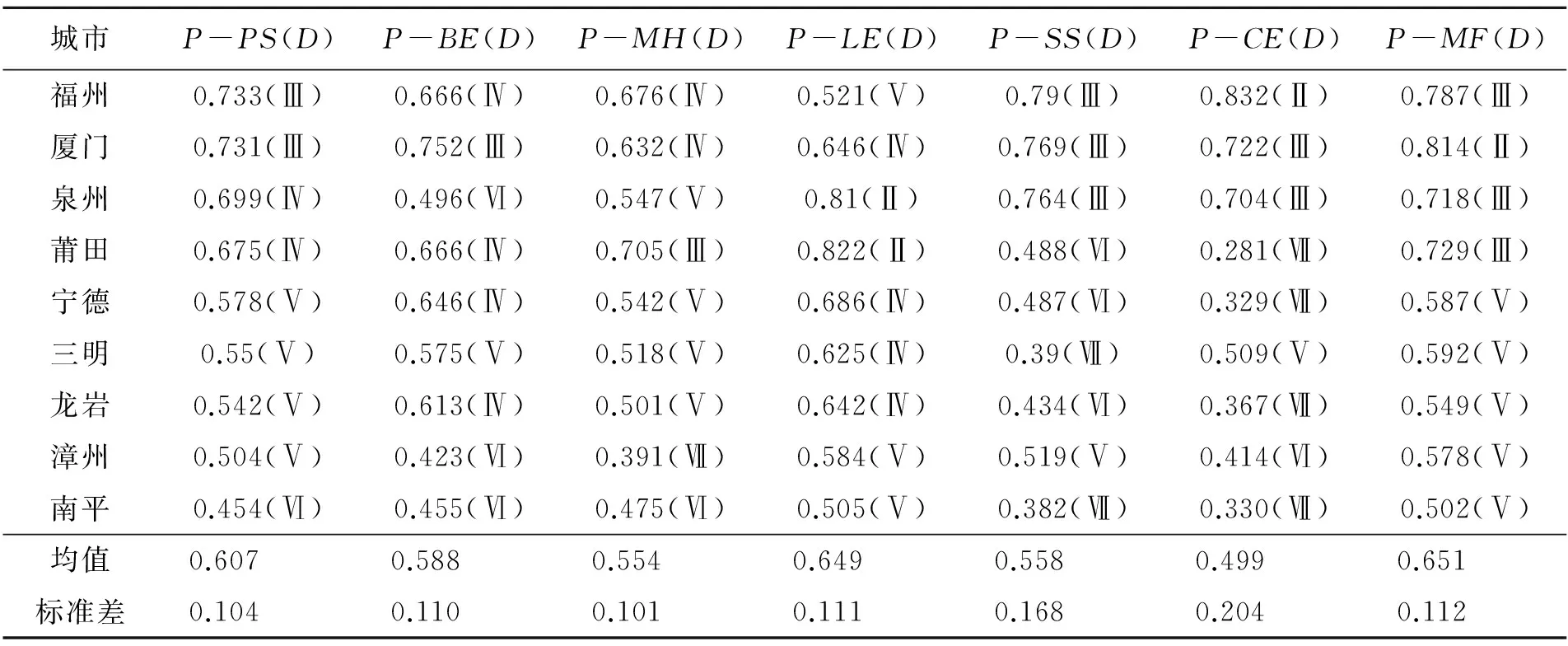

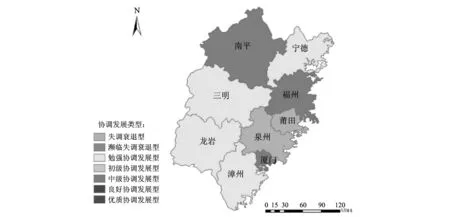

利用公式(5)~(7),计算得到2014年福建省各地级市人口城镇化与基本公共服务及其各分项指标的协调发展度,并根据其大小划分具体协调发展类型,结果详见表3。此外,为了更清晰观察和分析各地级市协调发展度的空间格局特征,基于表3的数据结果,并借助ArcView GIS软件,将协调发展度的类型划分予以可视化表达(见图1)*这里仅考虑人口城镇化与基本公共服务协调发展度空间格局的可视化,不涉及分项指标。。

表3 2014年福建省各地级市人口城镇化与基本公共服务的协调发展度及类型*P-PS(D)、P-BE(D)、P-MH(D)、P-LE(D)、P-SS(D)、P-CE(D)、P-MF(D)分别为人口城镇化与基本公共服务、基础教育服务、医疗卫生服务、劳动就业服务、社会保障服务、文化体育服务和市政设施服务的协调发展度。

图1 2014年福建省人口城镇化与基本公共服务协调发展的空间格局

从P-PS(D)来看,福建省各地级市人口城镇化与基本公共服务协调发展的空间格局表现为如下特征:

(1)整体状况不理想,空间分异不明显。P-PS(D)大多数集中在0.50~0.70 之间,均值为0.607,但未超过均值的地级市达到56%;标准差仅0.102,P-PS(D)较大和较小的空间单元比例较小,说明各地级市P-PS(D)的空间差异相对较小。不可忽视的是,协调发展水平最高的福州市,其P-PS(D)达到0.733,而南平市的P-PS(D)仅0.454,两者之间的差距将近0.3。另外包括宁德市、三明市、龙岩市和漳州市在内的4个地级市,P-PS(D)均未超过0.6,与福州市也存在一定的差距。

(2)等级规模呈现“月牙形”,形成两大空间组团。9个地级市行政单位中,达到基本协调发展门槛要求的地级市有4个,优质协调发展类和良好协调发展类全部缺失,而中级协调发展类仅有2个,即省会福州市和经济特区厦门市,初级协调发展类也有2个,包括劳动密集型产业和流动人口集中的泉州市与莆田市;其余5个地级市则未达到基本协调发展门槛要求,其中宁德市、三明市、龙岩市和漳州市处于勉强协调发展的调和状态,而南平市则处于失调衰退状态。通过观察图1,可以发现属于协调发展大类的福州市、厦门市、泉州市与莆田市皆位于闽东南地区,空间分布相对集中,而处于调和或是失调状态的其余五个地级市皆位于闽西北地区,与人口城镇化指数相似,形成了相对连片的空间板块,呈现“月牙形”结构。

就福建省各地级市人口城镇化与基本公共服务各分项指标的协调发展水平来说,人口城镇化与市政设施服务、劳动就业服务的协调发展度P-MF(D)、P-LE(D)最高,均值分别为0.651、0.649,与基础教育服务、社会保障服务和医疗卫生服务的协调发展度P-BE(D)、P-SS(D)、P-MH(D)次之,均值分别为0.588、0.558和0.554,与文化体育服务的协调发展度P-CE(D)较低,均值为0.499。就人口城镇化与基本公共服务各分项指标协调发展的均衡程度而言,P-CE(D)、P-SS(D)的标准差最高,分别为0.204、0.168,说明各地级市在人口城镇化与文化体育服务、社会保障服务协调发展方面的空间差异较大,而P-BE(D)、P-MH(D)、P-LE(D)、P-MF(D)的标准差均在0.1左右,表明各地级市在人口城镇化与基础教育服务、医疗卫生服务、劳动就业服务、市政设施服务协调发展方面的空间分布较为均衡。

从P-BE(D)看,厦门市协调发展度最高,属中级协调发展型,福州市、莆田市、宁德市和龙岩市紧随其后,属初级协调发展型,三明市为勉强协调发展型,泉州市、南平市和漳州市的情况最差,属濒临失调衰退型;从P-MH(D)看,莆田市协调发展度最高,属中级协调发展类型,福州市和厦门市次之,属初级协调发展型,泉州市、宁德市、三明市和龙岩市处于过渡状态,属勉强协调发展型,而南平市和漳州市的状况最差,分别为濒临失调衰退型和失调衰退型;从P-LE(D)看,总体情况较好,超过半数地级市进入协调发展大类,其中泉州市和莆田市得分均超过0.8,属良好协调发展型,宁德市、厦门市、龙岩市和三明市属初级协调发展型,其余三市属勉强协调发展型;从P-SS(D)看,协调发展水平总体偏低,只有三市达到基本协调发展门槛,其余均处于过渡或失调状态,福州市、厦门市和泉州市属中级协调发展型,漳州市属勉强协调发展型,莆田市、宁德市和龙岩市属濒临失调衰退型,三明市和南平市属失调衰退型;从P-CE(D)看,除优质协调发展型缺失,其他类型均存在,但综合情况严重欠佳,只有福州市、泉州市、厦门市进入协调发展大类,属于失调衰退型或濒临失调衰退型的地级市超过半数,在所有分项指标中最多;从P-MF(D)看,未出现失调衰退型或濒临失调衰退型的地级市,其余地级市呈现两大空间组团,一是协调发展水平较高的闽东南地区,其中厦门市属良好协调发展型,福州市、泉州市和莆田市属中级协调发展型,二是协调发展水平较低的闽西北地区,宁德市、三明市、龙岩市、漳州市和南平市均属于勉强协调发展型。

4 结论与启示

本文主要结论如下:

(1)福建省人口城镇化发展在空间上呈现双板块等级结构,即高水平的闽东南板块和低水平的闽西北板块,同时板块间异质性明显,而非农人口规模则是造成板块间差异的最主要因素。

(2)福建省基本公共服务发展呈现出弱纺锤型的布局特征,即两极分化不显著,处于中间水平的地区较多,而劳动就业服务和文化体育服务是造成市际差异的最主要推手。

(3)福建省人口城镇化与基本公共服务协调发展水平总体偏低,形成两大空间组团格局,呈现闽东南向闽西北递减的分布特征;福建省人口城镇化与基本公共服务各分项指标的协调发展度依次为P-MF(D)>P-LE(D)>P-BE(D)>P-SS(D)>P-MH(D)>P-CE(D),并与文化体育服务、社会保障服务协调发展的空间差异较大。

鉴于前文分析和结论,提出以下建议:

(1)优化城镇规模等级体系,平衡和协调各级城市与建制镇的功能布局,提高对农村人口的吸纳聚集能力,夯实非农产业就业承载基础,缩小非农产业结构偏差,实现人口城镇化与非农业化同步发展,扫清人口城乡迁徙的制度障碍,创新社会保障配套改革,引导农民就近市民化,提升各地人口城镇化质量。

(2)匡正基本公共服务口径,完善基本公共服务供给体系,逐渐改变与户籍挂钩的基本公共服务准入规则,加大义务教育和职业教育财政支持力度,有序推进教育均衡发展,打造以居民健康为中心的公共医疗卫生服务提供体系,建立低成本、灵活的就业保障制度,有计划、有步骤地扩大社会保障覆盖面,健全公共文化体育服务多元供给机制,提高市政设施服务的现代化水平,加强多政策协同形成合力,实现人口城镇化与基本公共服务协调发展的目标。

[1]牛文元.中国新型城市化报告2012[M].北京:科学出版社,2012.

[2]柳思维,徐志耀,唐红涛.基于空间计量方法的城镇化动力实证研究:以环洞庭湖区域为例[J].财经理论和实践,2012(3).

[3]杨仪青.新型城镇化发展的国外经验和模式及中国的路径选择[J].农业现代化研究,2013(4).

[4]蓝庆新,郑学党,韩雨来.我国人口城镇化质量发展的空间差异研究[J].社会科学,2013(9).

[5]安体富,任强.政府间财政转移支付与基本公共服务均等化[J].经济研究参考,2010(47).

[6]王伟同.城市化进程与城乡基本公共服务均等化[J].财贸经济,2009(2).

[7]常修泽.中国现阶段基本公共服务均等化研究[J].中共天津市委党校学报,2007(2).

[8]国家发展改革委宏观经济研究院课题组.促进我国的基本公共服务均等化[J].宏观经济研究,2008(5).

[9]任胜利.新型城镇化背景下海南基本公共服务均等化问题研究[D].海口:海南大学,2014.

[10] 余佶,余佳.城镇化进程中的城乡基本公共服务均等化[J].华东师范大学学报:哲学社会科学版,2014(1).

[11] 李海海.级差地租分配、公共服务供给与人口城镇化研究[J].马克思主义研究,2015(1).

[12] 胡畔.任重道远:从基本公共服务供给看新型城镇化[J].城市发展研究,2012(7).

[13] 侯祥鹏.新型城镇化背景下推进基本公共服务探析:以江苏为例[J].现代经济探讨,2014(11).

[14] 福建省人民政府.关于印发福建省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的通知[R].[2016-03-09].http://www.fujian.gov.cn/zc/zwgk/zxwj/szfwj/201603/t20160310_1152929.htm.

[15] 福建省发展和改革委员会.福建省新型城镇化规划(2014—2020年)[R].[2014-06-17].http://www.fjdpc.gov.cn/show.aspx?ctlgid=128121&id=87010.

[16] 潘爱民,刘友金.湘江流域人口城镇化与土地城镇化失调程度及特征研究[J].经济地理,2014(4).

[17] 刘成奎,王朝才.城乡基本公共服务均等化指标体系研究[J].财政研究,2011(8).

[18] 李崇明,丁烈云.小城镇资源环境与社会经济协调发展评价模型及应用研究[J].系统工程理论与实践,2004(11).

[19] 贾蕊,梁银河,朱新民,等.山西省农业资源环境与经济协调发展评价与对策研究[J].国土与自然资源研究,2007(4).

[20] 廖重斌,曹景珍.环境与经济协调发展的定量评判及其分类体系:以珠江三角洲城市群为例[J].热带地理,1999(2).

[21] 刘定惠,杨永春.区域经济-旅游-生态环境耦合协调度研究:以安徽省为例[J].长江流域资源与环境,2011(7).

(责任编辑邬静)

Evaluation on Coordinated Development between Population Urbanization and Basic Public Service of Fujian Province

SU Yefu

(School of Economics,Fujian Normal University,Fuzhou,Fujian,350108,China )

By constructing the comprehensive evaluation index system of the coordinated development between population urbanization and basic public service,and by using the coordinated development model,the article quantitatively analyzed the situation of the coordinated development between population urbanization and basic public service at each regional level city in Fujian Province in 2014.Results shows that development of population urbanization mainly manifested the hierarchical structure of the double plates which show significant heterogeneity,while non-agricultural population size is the most important factor resulting in differences between the plates;The development of basic public service was mainly characterized by weak spindle layout,while employment services and cultural sport services are responsible for interurban differences;The level of coordinated development between population urbanization and basic public services is generally low,and gradually decreases from southeast to northwest in Fujian Province in space distribution,while the coordinated development degree between population urbanization and municipal facilities services is the highest,but spatial difference of the coordinated development between population urbanization and cultural sports services is the maximum.

population urbanization;basic public service;coordinated development;Fujian Province

2016-04-03

苏也夫,男,湖南岳阳人,福建师范大学经济学院硕士研究生,研究方向:环境经济与管理。

国家社会科学基金青年项目(14CKS013);教育部人文社会科学研究青年基金项目(13YJC790089);福建省社科研究基地重大项目(2014JDZ012)。

F299.21

A

1008-5645(2016)04-0024-08