连史纸百年不褪色的“纸中丝绸”

2016-10-24黄水林李绍炜

黄水林 李绍炜

连史纸百年不褪色的“纸中丝绸”

黄水林李绍炜

1_邓金坤是美玉堂的第十一代传承人

“咚、咚、咚……”木桩撞击着料槽发出沉闷的响声,仿佛时光深处的回响。水槽里盛满调好的纸浆,连城县姑田镇连史纸古法造纸作坊美玉堂中,连史纸技艺传承人邓金坤双手抓住廉床,熟练地在水槽里上下各“抄”几次,廉网上便形成厚薄均匀的一层纸,随后他把纸捞起扣放在纸托上,待烘干后,一张连史纸便诞生了。

400年前,连城姑田一带遍布造纸厂,产出的连史纸更是全国五大宣纸之一。清嘉庆年间,连史纸不仅在国内受到热捧,还销往马来西亚、菲律宾、泰国等南洋国家,成为海上“丝绸之路”的重要大宗出口商品,姑田人因此获益颇丰,在当地素有“金姑田”之称。

400年后,连城造纸业走向没落,纸厂相继关闭。邓金坤成了这个传统工艺为数不多的守望者,传了十一代的美玉堂,成了连史纸制作的“独苗”。2008年,“连城连史纸制作工艺”成为省级非物质文化遗产。

“纸中丝绸”:百年不褪色,千年不变黄

在美玉堂,邓金坤向我们“炫耀”他的传家宝:一张产于清嘉庆年间的连史纸,它虽历经近200年,却还是洁白如新,且质感柔滑,薄韧整洁。

邓金坤说,“连史纸”的叫法,在清乾隆十六年(1751年)编纂的《连城县志》中就有记载,这是我国最早记载“连史”纸法名称的史料。“连史纸自从问世后,就名重艺林,为世人所珍爱,乾隆皇帝曾以连史纸赐予大臣,大臣们都舍不得用。连史纸因其独特的品质,被誉为‘纸中丝绸’,不少贵重书籍、契文、档案、史料等多用连史纸制作,就连朝廷奏本纸、科举考试用纸、官府榜文用纸,都采用连史纸。”

为了考究证明连史纸的品质,邓金坤还将连史纸送往权威机构检测。检测结果证实,连史纸白度变化值为2.8%,大大优于国家宣纸变化值5%的标准。

连史纸作为修复古籍及档案、印刷经本、拓印印谱的珍贵纸料一时名声大噪,吸引了有“天下第一名社”之称的杭州西泠印社前来与美玉堂合作建立连史纸产业合作基地。这是西泠印社在国内建立的首个文化产业合作基地。

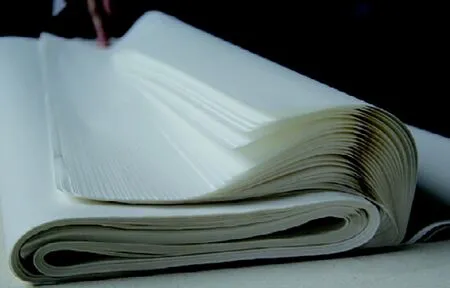

连史纸为何品质如此好?邓金坤说,这与连城精湛的造纸技术有关。别看薄薄一张纸,工艺却很复杂。“片纸非容易,措手七十二”,说的就是连史纸需72道工艺制造而成,这样产出的宣纸质地好,让它享有了“百年不褪色,千年不变黄”的美誉。

邓金坤说,连史纸制作技艺是竹丝天然漂白工艺和连城捞纸法的结合,主要工艺流程分为备料和制纸两大部分,总耗时8个月。备料主要在山上,先是上山砍嫩竹,将嫩竹下竹塘,费时两个月沤烂,然后洗成竹丝,坯吹,先在石灰水里浸渍,洗净进行炊料蒸煮,后用纯碱浸渍,再次进行炊料蒸煮。竹丝洗净后上竹竿晒干做成竹丝饼,在山上漂白3个月,最后送到碓料房进行碓料。至此,造纸的原料方才备好。

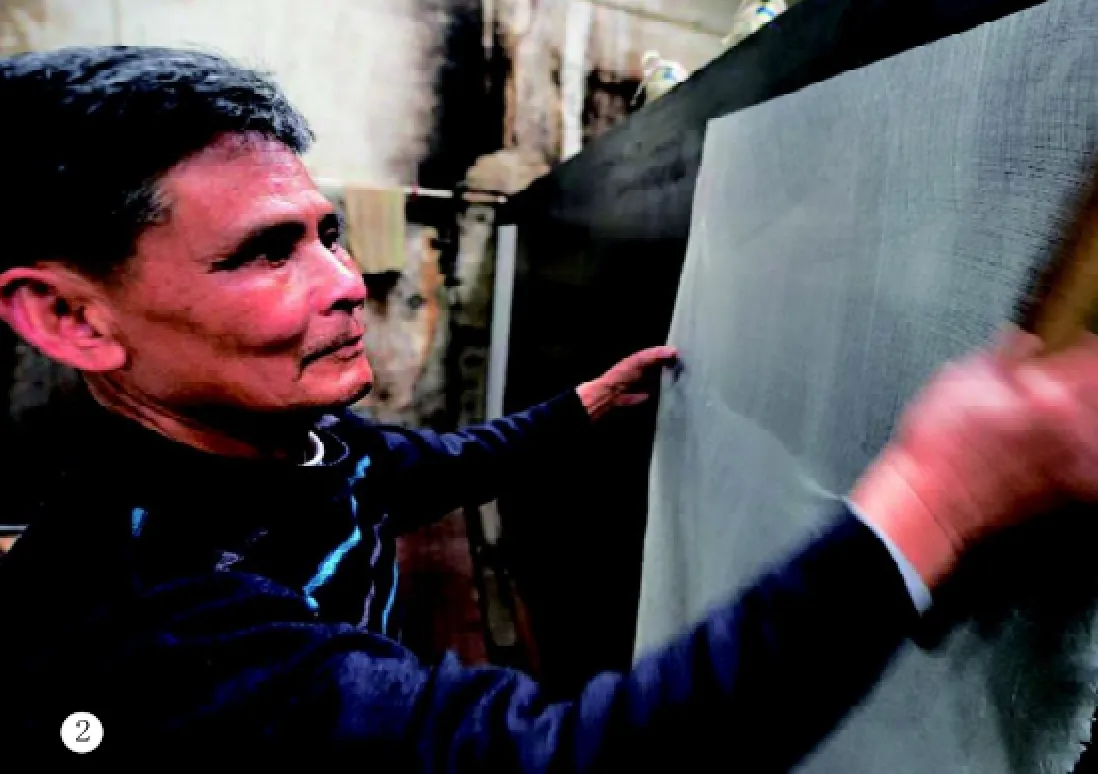

制纸首先是在纸寮(造纸场所)进行手工捞纸。捞到约300张、15厘米厚的湿纸层后,将其水分榨干,送至焙纸房进行焙干,焙干后再经过老师傅精心整纸、选纸,将不合要求的纸张剔除。最后,用60厘米长的裁纸弯刀按规格进行切纸,包装好后就可以销售了。

明清时期,连史纸代表着中国竹纸生产技术的最高水平,被称作“民间国宝”。2010年,它还亮相上海世博会。

2_连史纸制作师傅在铁板架上焙纸

3_连史纸采用嫩竹做原料,碱法蒸煮,漂白制浆,手工竹帘抄造,有72道工艺,道道精湛

4_古老的造纸设备

5_80岁的华立生在捞浆,他16岁就开始学造纸

6_工人将湿纸帖服于50~60℃的“纸焙”斜壁上

“连城纸贵”

若说“洛阳纸贵”,那么在明清时期,当时连城纸业发达,也曾上演过“连城纸贵”。

“400 多年前,连城遍地是造纸厂,一派生机勃勃景象,家家争当纸老板,连城宣纸订单很多。”邓金坤说,鼎盛时期当地有1000余户手工纸号,工人1万多人,年产纸6万多担。

清顺治年间,连史纸已饮誉京华,后转销台湾。台湾府志中的《范志》、康熙时期的《佩文韵府》、乾隆时期的《帝王纪要》、四库全书的经部《月解令》、连城四堡书坊印刷的《幼学琼林》《西厢记》及清代皇室刊印的《膳房清册》等,均采用连史纸印制,无不是图书中的精品。

民国时期,上海商务印书馆和中华书局都在书籍第一页印上“上等连史纸印制”,以此吸引顾客,足见连史纸在江南地区印书业中的地位和地方品牌效应。

前些年,邓金坤等人在姑田镇上堡村牛栏桥碾米厂水渠上,无意中发现了一块巨型花岗岩石碑。石碑高2.1米、宽0.8米、厚0.16米、重约600公斤。他们用铲车将石碑翻转,发现石碑朝下的一面刻满了字,仔细看完竟是一篇清咸丰十一年的 《福峰纸纲》碑文,字迹清晰可辨,保存十分完好。碑上所刻内容大意是统一连史纸生产和销售条约,参议者有广东客商10人,当地业界人士50人和纸号24家,规定凡福建、江西和广东客商一律遵守条约。

据碑文记载,原立石碑之处是姑田镇公王庙。邓金坤说,纸纲石碑的发现,说明当年的连史纸,深受商贾喜欢,是个热门行业,全国各地商贾汇集连城,抢做连史纸生意。

连史纸的辉煌持续了几百年,直到民国初期,连史纸业还有纸庄商号50多家。

“连史纸的没落,主要是现在市场需求减少,加上书画篆刻及古籍修复是小众需求,销量十分有限。”邓金坤说

“百年老字号”执著坚守

但如今,连史纸已今非昔比,当地只剩下一些荒弃的古厂房。

“连史纸的没落,主要是现在市场需求减少,加上书画篆刻及古籍修复是小众需求,销量十分有限。”邓金坤说。

“这个有着400年历史的传统工艺,如果在自己手上消失,感觉非常对不起老祖宗。”80岁的黄大爷从事造纸64年,依然坚守着,每天还能捞300多张纸。说起连史纸的现状,他和老人们一阵唏嘘。

姑田镇目前只剩美玉堂一家老字号还在生产连史纸。邓金坤说,祖上经营的百年纸号美玉堂始于1897年,传到其父时已历经十代,其间,祖业差一点就在他手上“沦陷”。

原来,1997年,亚洲金融风暴来袭,镇上的纸厂受到波及,邓金坤的父亲也决定关闭美玉堂。一位老客户雪中送炭,不但送来订单,还借给他5万元。凭着这5万元,美玉堂重新开张。然而,那时年轻的邓金坤对连史纸造纸技术一窍不通,只能跟着一些老师傅,从点滴学起。

“刚开始,我也跟其他年轻人一样,很向往走出大山,去山外头发展,但是心里就是舍不得放下祖传的工艺,就算亏损,也要把它坚持下去。”在邓金坤经营下,近年来,百年老字号美玉堂渐有起色。

为了让连史纸再次进入大众的视野,他为连史纸申请了国家专利,还利用微博、淘宝等网络营销模式进行销售,纸厂的效益大幅好转。

更令人欣喜的是,连史纸作为连城“乡愁文化”的重要组成符号,受到了连城县委、县政府的重视,有关部门将支持邓金坤投资600万元建设“连史纸文化博览园”,打造集生产、文化展示、技术研究为一体的体验式文化旅游基地,让更多人领略传承400年的原始造纸技艺的独特魅力,使这一非遗项目得到更好的传承。

尽管如此,邓金坤还是有自己的担忧:目前美玉堂的造纸工人,多数是一些老阿伯,年纪最大的80岁。由于造纸工艺复杂、时间长、技术要求高,一个学徒要成为一名合格的制纸师傅,没有经过3年的苦练,难以出师。年轻人多不愿意苦练基本功,从事繁复的造纸工作,这让邓金坤为连史纸后继无人的前景感到担忧。

他说,当务之急,是尽快把“连城连史纸制作技艺”申报为国家级非物质文化遗产,还要在保留其工艺精髓的基础上,进行研发创新,改进原有工艺中一些较为繁琐的工序,减轻劳动强度,让学习者能更快地掌握生产工艺,提高生产质量、效率和效益,让更多年轻人乐意加入保护和传承传统手工造纸技艺的队伍中。

(摘自《福建日报》)