杨源村比丽江更有“老味道”

2016-10-24本刊

杨源村比丽江更有“老味道”

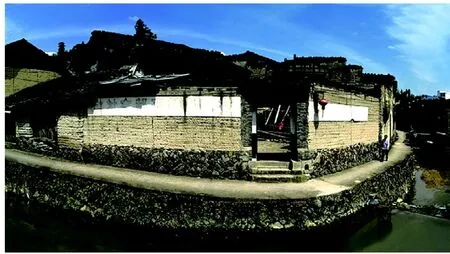

左图_杨源村肇始于唐末,张谨在15公里外的铁山镇九战丘战死后,他的3个儿子将他在附近安葬,并就近择地定居(冰雪地带/摄)

位于南平政和县杨源乡的杨源村,始建于公元889年,旧时村中有一片柳树林,因而又称“柳州”。

2013年,乡里投入近千万元用于古村修缮改造,这个古朴的村庄,在散发“老味道”的同时,焕发出了新生。走进如今的杨源村,古色古香的老街、清澈的溪流、见证沧桑的石拱桥,让人恍惚间以为到了云南丽江。

村里147栋古民居,一栋挨一栋,是村民们居住的地方。这些保存完整的老房子,多建于明末清初,黑瓦土墙,具有浓郁的闽东北特色。为了保持原汁原味,村子的改造遵循“修旧如旧”原则。修补古民居的夯土墙时,多使用本地的木头、竹子、石头等材料,最大限度地保留乡土特色。

据村里的老人说,他们的祖先名叫张谨,人称“张八公”。唐朝末年,张谨受命为福建招讨使,到政和镇压黄巢起义军。他率领数万兵马在铁山与敌方鏖战九场,终因粮断援绝而全军覆没。村东北有一座英节庙,就是为了纪念他而建。

英节庙始建于北宋崇宁年间,现存建筑是清康熙元年(1662年)重建的。庙里有一个戏台,面阔三间,进深四间,抬梁穿斗式木构架。戏台照壁上的戏神壁画至今保存完好,被载入《中国戏曲志》。

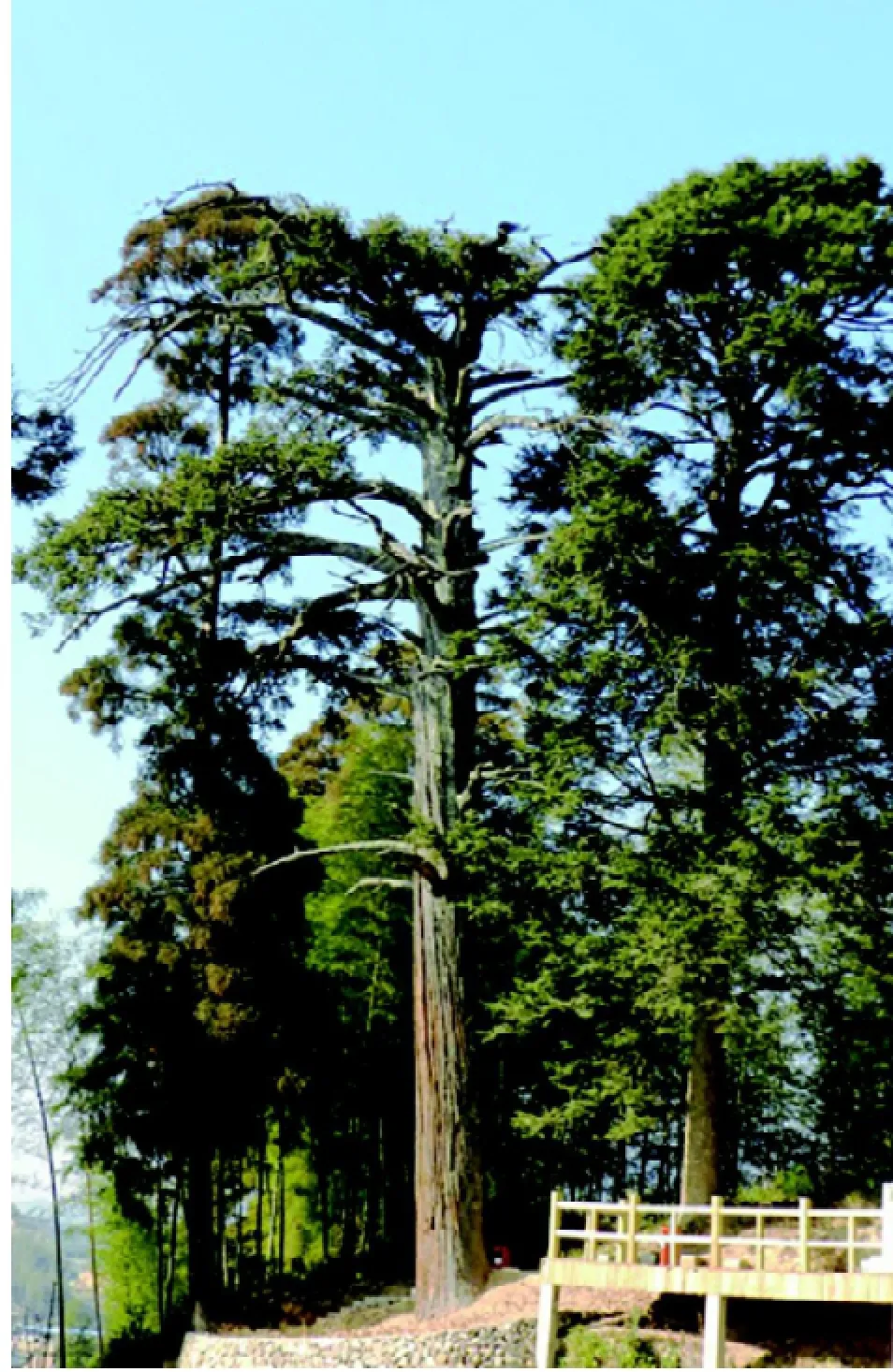

一条鲤鱼溪由南向北从村中穿过。传说张谨下葬后的第二年,他的儿子张世豪扫墓途径杨源村,发现这里山峦迭起、水清土沃,便随手拔了一颗杉树倒栽进土里,又抓了几尾鲤鱼投入溪中。一年后,树成活,鱼成群。到现在,溪中游弋的大小鲤鱼已多达七八千尾,最大的有30多斤。

鲤鱼,在当地寓意着吉祥、富裕。自张世豪定居于此,杨源村就立下了护鱼禁约,不允许任何人侵犯这些鱼儿。村民们说:“这规矩世代相传,再穷再饿也不能捕食溪里的鲤鱼。” 溪中鲤鱼若亡,他们会将鱼儿捞起并举行祈祷仪式,之后将其埋葬在山上的“鲤鱼冢”里。

每年农历八月初六,是杨源村一年中的盛大节日——祭祖庙会。

这天一大早,一阵阵锣鼓声、鞭炮声、土铳声,打破了杨源村往常的宁静,慕名而来的各地游客、摄影爱好者、画家、记者络绎不绝。中午,一场充满乡土风味的流水宴席调动着每一个人的食欲,人们争相品尝免费的佳肴,生怕错过了任何一道美味。晚上,被誉为“中国戏剧活化石”的四平戏如期而至,演员们的精彩表演,赢得台下阵阵掌声。好戏和宴席一样,将持续三天三夜。

月落梢头,古老英节庙戏台,曲终人散。铿锵的锣鼓声和戏子们古韵十足的唱和,依然回荡在耳边,咏诵着那悠远的岁月……

(本刊综合整理)

1_古老的建筑密集分布在圆形的村落中,人走在村里,仿佛行走在一个巨大的八卦阵中

2_这株柳杉栽于杨源村东后山,已1000多岁,高达30多米,胸径需3个成年人才能合抱。它的树干笔直,大部分枝丫常年光秃秃无叶,枝条略微下垂,看上去整株树仿佛倒栽在地,树梢反而像它的根系,被视为奇观

3_每年农历五月初四,村里所有从上年端午到本年端午新娶媳妇的人家,都要置办丰盛的“新娘茶”招待乡亲

4_杉木做成的梁枋、门楣、窗棂上,刻满了鸟兽花草。老人们坐在天井中打牌,惬意地享受着午后的闲暇(冰雪地带/摄)

5_杨源村平均海拔860多米,年平均气温14.7℃(冰雪地带/摄)

6_英节庙始建于北宋崇宁年间,现存建筑是清康熙元年(1662年)重建的

7_矮殿桥又名水尾桥,始建于北宋崇宁年间,重建于民国十八年,桥长19.5米、宽6.5米,不施一钉一铆