针刺背俞穴为主治疗更年期综合征30例*

2016-10-24邵素菊

邵素菊,王 冰

(河南中医学院针灸推拿学院,河南 郑州 450046)

·针灸经络·

针刺背俞穴为主治疗更年期综合征30例*

邵素菊,王冰

(河南中医学院针灸推拿学院,河南 郑州 450046)

目的:观察针刺背俞穴为主治疗更年期综合征的临床疗效。方法:将60例更年期综合征患者随机分为两组,对照组给予常规针刺治疗(气海、肝俞、肾俞、神门、三阴交、太溪等),治疗组给予背俞穴针刺治疗(肝俞、肾俞、脾俞、心俞等)。两组均1 d 1次,10 d为1个疗程,每个疗程间隔3 d,治疗2个疗程(20次)后判定疗效。结果:治疗组显效13例,有效15例,无效2例,有效率为93.33%;对照组显效5例,有效19例,无效6例,有效率为80.00%。两组对比,差别有统计学意义(P<0.05)。结论:针刺背俞穴为主治疗更年期综合征疗效确切。

针刺;背俞穴;更年期综合征/治疗;临床观察

更年期综合征又称绝经综合征,是指妇女绝经前后出现性激素波动或减少所致的一系列躯体及精神心理症状,具体表现为月经紊乱或绝止、潮热、出汗、乏力、失眠、心悸、头昏、耳鸣、情绪障碍等症状。有关资料显示:有75%~80%的女性会在绝经前后出现各种不同的更年期症状,严重影响了女性的生活质量[1]。2011年1月—2014年5月,笔者采用针刺背俞穴为主治疗更年期综合征30例,总结报道如下。

1 一般资料

选择河南中医学院第三附属医院针灸科门诊收治的更年期综合征患者60例,按1∶1的比例随机分为治疗组和对照组。治疗组30例,年龄平均(49.13±2.50)岁;病程平均(22.47±8.13)个月。对照组30例,年龄平均(49.90±2.54)岁;病程平均(24.57±11.13)个月。两组一般资料对比,差别无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

2 诊断标准

按照《中药新药临床研究指导原则》[2]中关于女性更年期综合征的诊断标准。除月经失调外,烘热汗出是典型的特异性症状,可伴有烦躁易怒、心悸失眠、胸闷头痛、情志异常、记忆力减退、血压波动、腰腿酸痛等。

3 试验病例标准

3.1纳入病例标准

①符合以上诊断标准。②年龄在45~55岁。③无针刺禁忌症,针灸治疗期间未接受其他任何治疗。

3.2排除病例标准

符合以下任何1条:①原发性高血压、原发性低血压及慢性贫血者。②卵巢肿瘤、双侧卵巢切除和卵巢功能早衰者。③年龄在45岁以下或55岁以上。④合并心脑血管、肝、肾和造血系统等严重原发性疾病、精神病患者。⑤不符合纳入标准, 未按规定治疗,无法判断疗效,或资料不全以及中途服用对本研究疗效有影响的药物的患者。

4 治疗方法

治疗组给予针刺治疗,主穴:肝俞、肾俞、脾俞、心俞、关元、三阴交。配穴:肾阴虚,配太溪;肾阳亏虚,配命门;肾阴阳两虚,配太溪、命门;头痛、头晕,配大椎、风池;多梦、健忘,配大椎、百会;失眠、心悸,配神门、内关;其他随症加减。操作:患者采取侧卧位(或先侧卧位,后仰卧位),常规消毒后,背俞穴采用长度为25 mm的毫针直刺13~20 mm。因背俞穴内应肺脏,针刺时一定要掌握好深度,以免刺伤肺脏,形成气胸。针刺风池穴时应严格把握针刺角度和深度,向鼻尖方向针刺,以免伤及延髓。其他穴位常规针刺。每次留针30 min,每隔10 min行针1次,采用平补平泻法,1 d 1次。对照组给予常规针刺[3]治疗,主穴:气海、肝俞、肾俞、神门、三阴交、太溪。配穴及操作同治疗组。两组均治疗10 d为1个疗程,每个疗程间隔3 d,治疗2个疗程(20次)后判定疗效。

5 疗效判定标准

按照《中华妇产科学》[4]中改良的Kupperman指数(MI)评分法,对症状的严重程度进行量化评定。将更年期综合征的主要症状潮热出汗、感觉障碍、失眠、易激动、抑郁疑心、眩晕、头痛、心悸、疲乏、骨关节痛、皮肤蚁走感、性生活减少和泌尿系感染等,按其病情严重程度划分为无、轻、中、重4个等级,即程度因子依次为0,1,2,3分。以上每种症状对应的指数与其程度因子的乘积即为该症状的症状评分,所有症状的症状评分之和即Kupperman指数。测定治疗前后的MI,得出MI比。MI比=治疗后的MI/治疗前的MI。根据MI比将疗效划分为3个类别。显效:MI 比<25%。有效:25%≤MI比≤80%。无效:MI比>80%。MI值越高表明症状越严重。

6 统计学方法

7 结 果

7.1两组疗效对比

见表1。两组对比,经Ridit分析,u=2.43,P<0.05,差别有统计学意义。

表1两组疗效对比

组 别例数显效有效无效有效率/%治疗组301315293.33对照组30519680.00

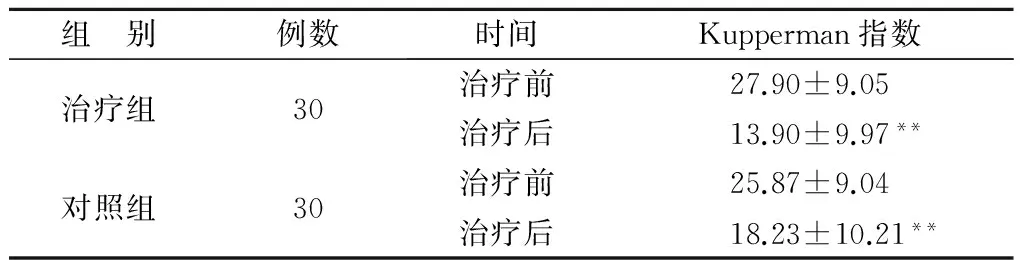

7.2两组治疗前后Kupperman指数对比

见表2。

组 别例数时间Kupperman指数治疗组30治疗前27.90±9.05治疗后13.90±9.97**对照组30治疗前25.87±9.04治疗后18.23±10.21**

注:与同组治疗前对比,**P<0.01。

8 病案举例

患者,女,50岁,2011年6月8日初诊。主诉:烦躁易怒,伴烘热汗出3个月,加重1周。现症见:面色红,烦躁易怒,烘热汗出,偶有胸闷心悸,纳差,入睡困难,易早醒,月经先后不定期,量少、色暗,大便1 d 1次,小便稍黄,舌尖红,边有齿痕,苔薄白少,脉弦细稍数。西医诊断:更年期综合征。中医诊断:绝经前后诸症,证属肾阴虚证。治宜滋阴潜阳。给予针刺治疗,取双侧肝俞、肾俞、脾俞、胃俞、心俞、关元、神门、内关、太冲、风池、三阴交。先侧卧针刺背俞穴、风池,再采取仰卧位刺其他穴位,1 d 1次。连续治疗1个疗程后,烘热汗出症状减轻,情绪较前稳定。休息3 d,只取主穴继续治疗1个疗程,诸症基本消失。嘱其调畅情志,适当锻炼,清淡饮食。随访3个月,病无复发。

9 讨 论

更年期综合征中医学称之为绝经前后诸症,归属于“郁证”“脏躁”“百合病”等范畴。《素问·上古天真论》记载:“女子七岁,肾气盛,齿更发长;二七而天癸至,任脉通,太冲脉盛,月事以时下,故有子……七七,任脉虚,太冲脉衰少,天癸竭,地道不通,故形坏而无子也。”这是古人对女性正常生理变化规律的认识。妇女至绝经前后,肾气衰减,全身脏腑功能减退,精血津液等物质生成不足。若复因平日饮食不当,劳神过度,阴血耗伤;或情志不调,气血运行不畅;或先天禀赋不足,后天劳欲太过等,众多因素都会导致更年期妇女阴阳失衡,气血不调,脏腑功能紊乱,冲任亏虚而发生本病。

肾为“先天之本”,肾阴肾阳为五脏阴阳之本,“五脏之阳气,非此不能发;五脏之阴气,非此不能滋”。若肾阳不足,火不暖土,脾失健运,则出现便溏、腹胀等症状;若脾肾阳虚,失于温养,则出现腰膝冷痛、恶寒等症状;若肾阴亏虚,水不涵木,虚阳上越,则出现头晕、耳鸣等症状;若肾阴不足,心肾不交,心火扰神,则出现心悸、情志异常等症状。由此可知,肾中阴阳亏虚是更年期综合征的基本病机,同时与心、肝、脾3脏关系密切。

现代医学认为更年期综合征主要是由于卵巢功能衰退,雌激素分泌减少,使下丘脑-垂体-卵巢轴功能亢进,以致促性腺激素分泌过多所致。治疗时多采取对症处理或激素疗法;但激素对人体的副作用大,对其使用还有很多的禁忌症。

笔者在长期的临床工作中,采用针刺背俞穴为主治疗本病。背俞穴是脏腑之气输注于背腰部的特定穴,《素问·长刺节论》曰:“迫藏刺背,背俞也。”张介宾谓:“五脏居于腹中,其脉气俱出于足太阳经,是为五脏之俞。”背俞穴对脏腑功能有着特殊的调理作用和重要的治疗作用。现代研究认为:背俞穴的分布规律与脊神经节段性分布特点大致吻合,内脏疾病的体表反应区常是相应穴位所在[5]。对体表的各种良性刺激不仅缓解了肌肉的疲劳、痉挛,改善了局部组织代谢,减轻了神经血管的受压,消除或减轻了躯体因素对内脏神经的影响,同时治疗的良性刺激作用于躯体感觉神经末梢及交感神经末梢,通过神经的轴突反射、节段反射途径作用于脊髓相应节段的植物神经中枢,调整了内脏功能。良性的刺激可激发高级神经中枢的整合、调整功能,产生一系列神经体液的调节,调动自身潜在的抗病能力,协同达到恢复生理平衡、消除病理过程、抵御疾病的目的[6]。关元是任脉与足三阴经之交会穴,可益肾固本,调理冲任;三阴交为脾经穴,是肝、脾、肾3经之交会穴,足三阴之脉起于足,交会于三阴交,复从三阴交分别循行,入毛中,过阴器,交任脉,三阴交既可调脾胃,理肝肾,又可调冲任,理胞宫。诸穴相配,以收补肾固本、疏肝健脾、养心安神、调理冲任之效。本研究表明:针刺背俞穴为主治疗女性更年期综合征疗效优于常规针刺组(P<0.05),其机制可能是针刺背俞穴为主的治法对患者起到了整体的调节,通过改善脏腑功能,使卵巢功能增强,促进雌激素分泌,使下丘脑-垂体-性腺轴得到良性调节,从而保持内环境的稳定,最终达到治疗妇女更年期综合征的目的。

在采用针灸治疗更年期综合征的同时,应对患者加强卫生宣传教育,使其了解围绝经期正常的生理过程,消除其顾虑和精神负担,避免忧郁、焦虑、急躁情绪,保持乐观豁达心态,注意劳逸结合,生活规律,加强体育锻炼,增强体质,防止早衰。

10 参考文献

[1]MacLennan AH.Evidence-based review of therapiesat the menopause[J].International Journal of Evidence-Based Healthcare,2009,7(2):112-123.

[2]郑筱萸.中药新药临床研究指导原则[M].北京:中国医药科技出版社,2002:322-324.

[3]石学敏.针灸学 [M].北京:中国中医药出版社,2007:264-265.

[4]曹泽毅.中华妇产科学[M].北京:人民卫生出版社,2005:2573.

[5]崔承斌,王京京.从背俞穴与夹脊穴的关系论背俞功能带[J].中国针灸,2005,25(7):483.

[6]张维.针刺背俞穴治疗慢性疲劳综合征系统评价及临床研究[D].北京:中国中医科学院,2010.

(编辑田晨辉)

1001-6910(2016)02-0051-04

R271.11+6

B

10.3969/j.issn.1001-6910.2016.02.26

邵素菊(1959-),女(汉族),河南郑州人,大学学历,河南中医学院针灸推拿学院教授,主要从事中医针灸临床、教学与科研工作。

国家中医药管理局首批中医学术流派传承工作室建设项目(国中医药人教函〔2012〕228号)

2015-09-16;

2015-10-22