汉代“温室效应”问题试探

——以林业薪炭耗费为中心

2016-10-24李欣

李 欣

(北京大学光华管理学院)

汉代“温室效应”问题试探

——以林业薪炭耗费为中心

李 欣

(北京大学光华管理学院)

近期《自然》杂志有关汉代“温室效应”的揭示,可以尝试从社会林业的薪炭耗费视角予以量化推定和论证。作为森林资源面对的常规性压力,薪炭耗费涵盖普通民众、宫室官寺、冶铁铸铜、制陶煮盐、陵墓用炭等多个领域。在现有研究成果及相关考古资料的基础上,通过对此常规性耗费规模进行可能的数量估算,不仅可以印证史籍关于部分区域林木资源缺乏的历史记录,对于两汉之际由暖而寒的气候变迁及频繁的自然灾害也获得更为全面的认识。

森林资源;薪炭消耗;温室效应;生态变迁

近期《自然》杂志刊发的一项基础研究引起学者极大关注,它揭示出西汉中后期碳排放已经达到极为惊人的地步。科学家们通过格陵兰岛冰芯所含气体的资料分析,确认大气中的甲烷含量在大约2 000年前明显上升,并在较高数值上持续了约200余年[1]。这项基础研究丰富了学界在竺可桢等学者[2]基础上对于古代生态环境史的相关认识,也提示我们2 000年前人类社会通过对森林的破坏施加于环境的影响,已经达到改变局域气候的程度,而非《联合国气候变化框架公约》早期认为的人为因素对气候环境的改变,始于工业革命对矿物燃料的大量使用。

通过汉代史籍记录与考古资料的印证,学术界已经确信中国2 000年前的生态环境曾发生过剧烈的变化。以两汉交替的气候变迁为例,就曾有过由暖而寒的历史趋势。秦汉时期植被生境与部分野生动物分布地域远比历史后期要广,当时竹类生长区的北界已经达到北河(今天内蒙古准格尔旗沙漠区域)的边缘[3],长江流域和珠江流域的广大地区都有犀牛和大象分布。史念海早年经过实地考察证明,西汉时期在鄂尔多斯高原设置过的县级行政单位多达20多个,有1处县城遗址已然处于今天的沙漠之中,有7处县城遗址也非常靠近沙漠。他指出:“西汉初在这里设县时,还没有库布齐沙漠。至于毛乌素沙漠,暂置其南部不论,其北部若乌审旗和伊金霍旗在当时也应该是没有沙漠的。”[4]

汉代社会森林资源破坏的主要压力来自于薪炭消耗与木材利用,涉及碳排放则集中于社会经常性的薪炭消耗,以及“焚林而田”“焚林而猎”“燎祭”等习俗性社会活动。本文将在人口基数、森林蓄积等基础上,借鉴量化史学的方法,对社会经常性薪炭耗费尝试进行部分量化推定,并根据考古冶铁遗址测算当时冶铸业的薪炭耗费规模。社会习俗中的临时性烧林活动,则主要进行社会史的相关考察。

一、汉代林业薪炭耗费的量化研究

前工业社会,燃料是人民生活和生产的必备条件。秦汉时期主要以薪柴和木炭作为燃料选择[5],广泛地使用于城乡日常生活,以及社会经济生产如冶铁、炼铜、铸陶、煮盐等多个方面。当时中央官署中有明确的人员负责执掌薪炭供应[6],社会上有专门“艾薪樵”“卖以给食”[7]作为谋生手段的人,薪炭的采伐烧制和运输也是民众力役的一项重要内容。以京畿地区为例,宫室、官寺的薪炭供应为常制,一般情况下,甚至包括离宫别馆在内都需做好薪炭日常储备工作[8]。地方州县官府有供应薪炭的情形,大多时候则由官员自己负担购买,东汉人崔寔论及县令月俸之薄,曰:“一月之禄,得粟二十斛,钱二千……客庸一月千,芻膏肉五百,薪炭盐菜又五百。”[9]平民社会的日常生活和宫室官寺的薪柴木炭供应,是林木资源消耗最主要的领域。对此我们可以尝试借鉴已有研究成果,做一点粗略的量化推定。首先,我们可以估算两个参数:一个是每人或每户的年平均薪炭消耗量;另一个是森林的年平均木材蓄积量。史籍中有明确数字记录宫室耗薪柴量的,目前只有明代可供参考——明末宫廷每年耗薪柴量达2 600多万斤,红螺炭1 200多万斤,当时明宫人数约9 000人[10]。龚胜生先生曾依此人均配额量,对唐代长安城的薪炭供应进行考察,计算结果显示“唐长安城人口约80万,年耗薪柴40万吨,其中宫中年耗3万吨,百官年耗7万吨,市民年耗30万吨”[11]。赵冈先生则认为从唐中期出现的薪柴荒来看,龚胜生研究中所采用的配额数字可能只是最低消耗,他取长安城人口53万,得年耗柴总量为53万m3(约32万t)[12],每人每年耗薪柴1 100市斤(即每天3市斤)。近年又有学者调查滇南九县居民的木材消耗量[13],以石屏县为例,年耗薪柴约35万至40万m3,其中25万m3是被烧掉的,该地居民24.6万人,平均每人每年烧1 m3的木柴。按照1m3= 0.6 t计[14],每人每天烧薪柴3.3市斤,与唐长安城人均日耗量相近。大体在长期的历史进程中,处于自然经济状态下人们生活消耗薪柴量基本是一致的。我们便取较小的估算数字:每人每天3市斤(即每人每年0.55 t),或每人每年1m3。

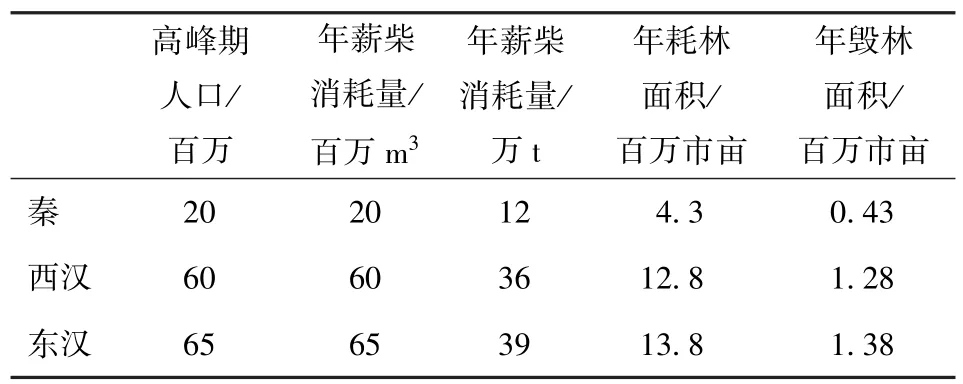

接下来,我们再根据每年的消耗量来估算每年的森林破坏面积。据1982年全国林业统计[15],每亩森林的木材年蓄积量为4.7m3,近年又曾调查秦岭地区森林的每亩木材年蓄积量为4.8 m3[16]。我们就取4.7m3来计算,那么秦、西汉、东汉人口高峰期薪柴的年消耗量、年毁林面积如表1所示。

表1 秦汉时期薪柴耗费森林状况[17]

如果被伐林区可实现自然更新的比例为90%,10%的林区变为童山,那么由秦至汉每年因薪柴消耗而彻底消失的森林面积,从0.43百万市亩增加到1.38百万市亩。这是一个大略的估算数字,不过实际上可能还是偏低的。首先,我们所取的每人每年1m3的耗薪柴量相对于秦汉社会一定是偏低的。秦汉时代民众生活中普遍使用陶器为主要炊具,陶制炊具导热性能远差于后世的铁制炊具,相比较而言所耗薪柴量自然会更高。其次,我们所用的每亩木材4.7m3的年蓄积量是以秦岭林区来计算的,秦岭巨木较一般森林为多,根据《中国农业百科全书·林业卷(下)》载,近代人工栽植的专用薪炭林每亩森林的年蓄积量是很低的,一般阔叶矮林仅为0.67~1.3m3[18]。加之,考虑到这其间木炭的大量使用(木炭的出炭率约为每3斤木柴得1斤炭),秦汉社会因薪柴利用而带来的实际年毁林面积可能更高。

薪柴之外,秦汉社会冶铁、铸钱、制陶、煮盐等手工业产品的生产又大量使用木炭。煮盐、制陶对于火焰温度要求相对不高,所以应该主要是以木柴为燃料,木炭为辅助。目前发掘的大量汉代制陶遗址,火膛堆积以柴灰为多,也有一些遗址发现炭灰。汉长安城一号窑“火膛底部堆满炭灰”[19]。广西梧州富民坊汉代印纹陶窑址发掘,在火膛底发现大量木炭堆积层[20]。贵州沿河洪渡汉代窑址,在火膛和窑床遗址也曾发掘出木炭、草灰相混[21]。可以推想,随着汉代制陶业的发展,彩绘陶、釉陶等质地较硬,相对要求的烧制火温也较高,东汉后期又出现了复杂的青瓷烧制技术,那么对于火温的准确掌握是至关重要的,相对于木柴而言,木炭恰恰可以成为理想的燃料选择。

历来盐冶作坊多靠近山林,以便于就近取材[22]。汉代冶金业的规模发展迅速,仅《汉书·地理志》提及武帝元狩年间组织官府盐铁官营,在全国范围内布置铁官40余处,而从已有考古发掘的统计来看,全国铁作坊遗址数目已达80多处[23],说明一个铁官下又往往辖有多个铁作坊。根据这些铁官遗址的考古揭示,汉代冶铁业的作坊规模和官府的系统化管理,都达到极高水准,北京钢铁学院曾对古荥镇冶铁遗址做出分析:“依据当地所出的木炭和石灰石的成分,列出铁、碳、氧化钙、二氧化硅、渣量、煤气量和煤气中含碳气体量等七个平衡方程。根据方程计算,一号高炉每生产一吨生铁,约需铁矿石二吨,石灰石一百三十公斤,木炭七吨左右,渣量六百公斤多,日产约五百公斤。”[24]若此处高炉作业整年,每年就需消耗木炭1 267.5 t(每日产生铁半吨计算),相当于6 318m3的木材量(以木材0.6 t/m3、出炭率33%计算)。再以每亩森林取木材4.7 m3计算,一号高炉一年将消耗1 344亩左右的森林[24]。假定被砍伐的森林有八成左右可以在多年后自我更新、恢复和再生,其中两成左右变成童山,那么古荥镇冶铁遗址从西汉中后期持续至东汉的两百多年间,由于此地冶铁活动而彻底消失的林区,将达近5万~6万市亩。汉代学者描述当时的冶铸情形时曰“上掩天光,下畛地材”[25],貌似一副末日景象,事实上对部分区域的生境而言可能并非夸张之词。贡禹也曾就冶铸业严重破坏森林提出激烈的批评:“鋻地数百丈,销阴气之精,地藏空虚,不能含气出云,斩伐林木亡有时禁,水旱之灾未必不由此也。”[26]

《自然》杂志刊布科学家们通过格陵兰岛冰芯所含气体的资料分析,确认大气中的甲烷含量在大约2 000年前明显上升,并在较高水平上保持了大约200年。进一步分析认为,最终此次碳排放趋势在公元200年开始下降,应该跟汉帝国、罗马帝国灭亡后人口锐减有关。

众所周知,以单体分子的温室效应来看,CH4约为CO2的25倍。在排除了火山集中爆发、沼泽分布面积大范围扩张等地质事件后,发生在2 000年前的这场“温室效应”,应当从当时东西方世界(汉帝国和罗马帝国)大规模毁林和使用薪炭作燃料中寻找解释。在上述冶铸等手工业领域大量使用薪、炭作为主要燃料以外,汉代社会农业生产过程中还有“伐木而树谷,燔莱而播谷,火耕而水褥”“焚林而田”的传统;上层社会狩猎有“焚林而猎”的习俗;民间祭祀盛行“燎祭”之风。汉武帝元光河决,动员数万之众塞瓠子决口,却因“东郡烧草,以故薪柴少”,只能“下淇园之竹”[27],这里“烧草”即与烧山无异,出于垦殖的需求向山林要土地,并将地表树木等植被焚烧后当作肥料使用。随着农业人口不断增加,农耕区域持续扩展,长江以南地区逐渐被开发,“九真俗烧草种田”[28],农耕活动当中“伐木焚之以益其肥”的情形在这些区域较为普遍。当时上层社会狩猎成风,“焚林而狩”也是常见的情形,王粲《羽猎赋》形容其景象尤为真切:“旌旗云桡,锋刃林错。扬晖吐火,曜野蔽泽。山川于是摇荡,草木为之摧拨。”[29]秦汉时期燎祭的对象也相当广泛,裴松之注引《献帝传》曰:“燎祭天地、五岳、四渎。”时俗季秋“收秩薪柴”,以供“百祀之薪燎”。《史记·封禅书》载,汉武帝封泰山,“礼毕,燎堂下”,幸甘泉太一,“已祠,胙余皆燎之”。从现代生态学的角度考察,汉代社会“焚林而狩”的原始娱乐形式、“焚林而田”的农业传统、“燎祭天地、五岳、四渎”的祭祀传统,以及前述冶铸业大量耗费薪炭,必然会造成大量的碳排放。

近年关于秦汉时期气候变迁研究取得丰硕成果,学界基本达成这样的共识——两汉时期的气候环境经历了由温暖湿润向干燥寒冷的转变。汉初较为温暖,两汉之际开始逐渐变干变冷[30]。其中,竺可桢先生曾根据历代物候记录描绘古代气温变迁图表,并将极地冰川研究有关挪威雪线变化曲线与5 000年来中国气温变迁相对照,发现二者升降大体上一致(见图1)。同时,他参照早期极地研究关于格陵兰岛冰芯的放射性同位素研究成果[31],截取公元300年至1900年这一时段,比较近1 700年来格陵兰气温升降与他采用物候资料所测得的同时期中国气温表,表A表示公元300年至1900年中国气温的波动曲线,B表示同时期用δ(18O)同位素测定的格陵兰岛温度变迁记录,结论是“两条线基本可以说是平行”(见图2)。古代格陵兰岛气候变迁与古代中国气候变迁基本呈现出一致的特征,证实当时的气候波动是全球性的。

竺可桢先生的这项研究对中国古代环境研究领域影响深远,其后的研究正是沿着这一思路不断深化和补充史料,为学界认识古代环境问题提供了更多角度。不过,我们发现在绘制这样的气候变迁曲线时,大多数学者相信作为全球性的气候变迁属于自然趋势,其中人为推动环境变化的因素究竟达到什么程度是无法衡量的。在前文量化推论的基础上,我们希望能进一步推进古代环境变迁研究中有关人为因素的认识,结合近期极地研究有关汉帝国及罗马帝国时期“温室效应”的揭示,提供更多或然性的思考供学界参考。

人类社会对自然环境的影响度,取决于耗费资源的多少以及排放污染的多少。通过对汉代社会所耗薪炭的初步数量估算,我们推测,当时人为施加于环境的影响已经达到相当规模,除了两汉气候波动不应当忽视人为因素的影响之外,两汉之际区域性林木缺乏的记录也值得环境研究者的重视。

伴随汉代冶铸业对木炭需求的急剧扩大,致使许多地方的林木资源开始出现短缺的情况,这方面史料记载不少。首先京畿地区森林资源告紧迫,窦广国早年的经历说明,西汉初洛阳附近已无烧炭材木,还要远到宜阳县的山中去砍伐烧炭。两汉之际,在“斩伐林木亡有时禁”的情形下,中原地区“百姓苦乏材木”的情形日益突出。东汉灵帝时,为修建洛阳宫室,“发太原、河东、狄道诸郡材木”[32]。王莽修建九庙时,甚至不得不拆毁旧有宫观建筑,取其材瓦[33]。

终南山为秦汉时期著名的林业资源区,《汉书·地理志》曰:“鄠、杜竹林,南山檀柘,号称陆海,为九州膏腴。”[34]而到东汉后期似乎终南山的林木资源也告紧迫,《后汉书·杨震列传》记录了董卓意欲迁都长安与臣下的一番对话:“关中肥饶,故秦得并吞六国。且陇右材木自出,致之甚易。又杜陵南山下有武帝故瓦陶灶数千所,并功营之,可使一朝而辨。”[35]这里,董卓欲迁都长安的时候,以“陇右之材自出,致之甚易”坚持己见,仿佛也透视东汉末终南山已没什么可用材木了,因为发动陇右之材木与采伐南山相比较,明显是舍近求远的做法,如果终南山仍然可以供应宫室官府所需,董卓也不会如此安排。虽然当时京畿地区有不少皇家苑囿,但真实的历史情形恐如余华清先生所讲:“苑囿并非全是林区,且其地域毕竟限于一定范围,因而所产木材的数量是有限的。皇室和各级政府所需的大量木材,主要依靠大规模采伐天然森林获得。”[36]

具体来讲,除了长安、洛阳两京畿区,秦汉时期平原地区的天然森林资源已趋枯竭,有关大面积林区的记录很少见,尤其在一些农业成熟区,木材短缺已经非常明显。《史记·货殖列传》曰:邹、鲁之地“无林泽之饶”,梁、宋之地“无山川之饶”[37]。《盐铁论·通有》又提到曹、卫、梁、宋等地(即黄河中下游地区)缺乏木材的记载,“今吴、越之竹,隋、唐之材,不可胜用,而曹、卫、梁、宋采棺转尸”[22],只有江南等尚未全面开发的地区竹木资源还算丰饶,黄河中下游平原的广阔区域,人们甚至只能以劣质的柞木制棺或弃而不葬了。根据考古发掘的情境来看,东汉时期的墓葬盛行以砖石为墓室,木椁室较西汉已极为少见,木材供应的不足,有可能是墓葬形式改变的原因之一。

二、“温室效应”与汉代社会的水旱灾害

生态环境是人类生产和发展的重要条件,生产力越是低下,生态条件对社会的制约作用越明显;而社会生产的高度发展,则往往会打破原有森林生态条件的自然平衡。在短期内对区域林木资源进行过度采伐,又不能通过有效的途径及时进行补充,那么势必会造成严重的生态破坏。当时的冶铸业用今天的标准来看,不见得规模有多大,但由于技术、设备落后原始,开采效率低,采伐量必然很大,造成原始植被和表土的破坏,水土流失相当严重,所谓“鋻地数百丈,销阴气之精,地藏空虚”。

根据现代生态学常识,森林具有涵养水源、调节气候和保持水土的功能。100 000亩森林所涵养的水量,可以相当于一个库容量为200万m3的水库,因此森林又有“天然水库”之美誉。山林川泽被视为取之不尽的资源,无节制的采伐必然会导致森林蓄水能力的下降,进而引发水土流失、淤积河道,大大降低河流调节洪水和防洪的能力,引发洪涝、干旱等自然灾害。清人梅曾亮《书棚民事》曾对棚民破坏山林造成严重水土流失有过一段很贴切的描述:“今以斤斧童其山,而以锄犁疏其土,一雨未毕,沙石随下,奔流注壑,涧中兼填汙不可貯,水毕至窪田中乃止。及漥田竭而山田之水无继者。是为开不毛之土,而病有谷之田,利无税之慵,而瘠有税之户也。”[38]山区丘陵的森林覆盖可以承接雨水,涵养水源。据现代水文学测定,森林降雨中林冠所截留的雨水能占到降雨量的15%~40%,5%~10%的雨量可被枯枝落叶层吸收,有20%左右渗入土壤蓄贮,还有一部分形成地下径流汇入江河,只有很小一部分成为地表径流。因此,在森林过度砍伐的情形下,地表径流量剧增,对土壤形成较大冲击侵蚀,“沙石随下”,土壤也因为蓄贮水量过少、蒸发过快,降雨过后很快便又干旱。例如,根据对祁连山水源林的观测,在高出地面2 000 m的山上,雨后69.5天,雨水才能从山上流到山下[39]。

如果森林植被受到严重破坏,自然会看到从“滴沥成泉”转而“奔流注壑”,降雨无法被有效地吸收驻存,顺流而下不断冲刷地表,水土流失就会成为严重的生态灾难。一方面冲刷而下的沙土,逐渐在下游河道、水库沉积,形成淤塞区,会进一步阻碍上游洪水的泄流。另一方面,被冲刷过的地表土对雨水的渗透能力下降,降雨后很快就形成地面径流,降水迅速流失而难以驻存在当地。这就使上下游河湖蓄水能力失衡,成为水旱灾害频繁的诱因。

秦汉时期自然灾害频繁发生,以水旱之灾对社会经济发展影响最大,水旱灾害发生的频率与森林覆盖率的下降有直接关联。从数据统计看,随着时代推移,水旱灾害呈现逐渐上升趋势,而两汉京师以及黄河流域这样的人口活动较为集中的区域更为明显,东汉以后有关长江流域自然灾害的记录也多了起来。汉代自然灾害的发生,武帝时期、西汉后期的元、成、哀、平帝时期以及东汉安帝到汉献帝时期是3个高峰期。例如,西汉时期出现了全国性旱灾8次、水灾13次,地方性的灾害又以西部地区居多,在公元前2世纪至公元前1世纪的西汉时期,仅陕北黄土丘陵沟壑地区旱灾就多达27次[25]。

史料记录和图表相互对照,两汉之际水旱灾害频次较高的3个高峰时期,大体上对应了图1公元元年前后的一个完整波段,也刚好处于全球CH4浓度较高的200年左右时段。在综合考虑战争对社会秩序的破坏、气候变迁影响海平面上升等不可抗力因素的同时,我们推测当时迅猛发展的冶铸业等社会需求对林木资源过度采伐,由此造成生态环境的恶化也是很值得重视的一个原因,而相关地区生态环境恶化,既表现为黄河流域水土流失加重,也表现在社会薪炭耗费牵动的社会“温室效应”方面。

[1] SAPART C J.Natural and anthropogenic variations in methane sources during the past twomillennia[J].Nature,2012(490): 85-88.

[2] 竺可桢.中国近五千年来气候变迁的初步研究[J].考古学报,1972(1):15-38.

[3] 王子今.秦汉生态环境研究[M].北京:北京大学出版社,2007:21.

[4] 史念海.两千三百年来鄂尔多斯高原和河套平原农林牧地区的分布及其变迁[M]∥史念海.河山集.北京:人民出版社,1988:99-103.

[5] 李欣.秦汉社会“炭”的生产与消费[J].史学集刊,2012(5):110-117.

[6] 周天游.汉官六种[M].北京:中华书局,2008:135.

[7] 班固.汉书·朱买臣传[M].北京:中华书局,1962:2791.

[8] 班固.汉书·食货志[M].北京:中华书局,1962:1182.

[9] 孙启治.政论校注[M].北京:中华书局,2012:149.

[10] 王庆云.石渠余记[M].台北:文海出版社,1992:42.

[11] 龚胜生.唐长安城薪炭供销的初步研究[J].中国历史地理论丛,1991(3):137-153.

[12] 赵冈.中国历史上的木材消耗[J].汉学研究,1994,12(2): 121-136.

[13] 严正元.从人口与燃料关系探讨滇南重点林区的建设[J].人口与经济,1985(3):16-18.

[14] 许惠民.南宋时期煤炭的开发利用:兼对两宋煤炭开采的总结[J].云南社会科学,1994(6):68-76.

[15] 农业统计[M].北京:中国统计出版社,1985:241.

[16] 周云庵.秦岭森林的历史变迁及其反思[J].中国历史地理论丛,1993(1):56.

[17] 葛剑雄.中国人口史(第1卷)[M].上海:复旦大学出版社,2002.

[18] 中国农业百科全书·林业卷[M].北京:中国农业出版社,1989:694.

[19] 杨灵山,古方.汉长安城一号窑址发掘简报[J].考古,1991(1):5.

[20] 文物出版社编辑委员会.中国古代窑址调查发掘报告集[M].北京:文物出版社,1984:175.

[21] 贵州省博物馆考古队.贵州沿河洪渡汉代窑址试掘[J].考古,1993(9):805-808.

[22] 王利器.盐铁论校注[M].北京:中华书局,2006:68.

[23] 李京华.冶金考古[M].北京:文物出版社,2007:51.

[24] 中国冶金史编写组.河南汉代冶铁技术初探[J].考古学报,1978(1):9.

[25] 陈业新.灾害与两汉社会研究[M].上海:上海人民出版社,2004:8.

[26] 班固.汉书·贡禹传[M].北京:中华书局,1962:3075.

[27] 司马迁.史记·河渠书[M].北京:中华书局,1959:1413.

[28] 范晔.后汉书·循吏列传[M].北京:中华书局,1965:2462.

[29] 费正刚.全汉赋[M].北京:北京大学出版社,1997:666.

[30] 王子今.秦汉时期气候变迁的历史学考察[J].历史研究,1995(2):3-19.

[31] JOHNSEN S J,DANSGAARD W.Climatic oscillations 1200-2000AD[J].Nature,1970(227):482-483.

[32] 范晔.后汉书·宦者列传[M].北京:中华书局,1965:2535.

[33] 班固.汉书·王莽传[M].北京:中华书局,1962:4162.

[34] 班固.汉书·地理志[M].北京:中华书局,1962:1642.

[35] 范晔.后汉书·杨震传[M].北京:中华书局,1965:1787.

[36] 余华清.秦汉林业初探[J].西北大学学报,1983(4):92-99.[37] 司马迁.史记·货殖列传[M].北京:中华书局,1959:3266.

[38] 王先谦.续古文辞类纂[M].清光绪虚受堂刻本,光绪八年(1882):323.

[39] 丁建民,徐廷弼.中国的森林[M].北京:商务印书馆,1996: 6.

(责任编辑 何晓琦)

A Probe into“Greenhouse Effect”During Han Dynasty:Oriented by the Consum ption of Firewood and Charcoal from Forest

LIXin

(Guanghua School of Management,Peking University,Beijing,100871,P.R.China)

Latest research on the“greenhouse effect”during Han Dynasty in journal Nature revealed that it can be quantitatively inferred and verified in a consumption perspective of firewood and charcoal from social forests.During Han Dynasty,as conventional pressures faced in forest resources,multiple fields such as ordinary people,people in palace and offices,metallurgical industry,ceramics and salt industry,tombs system and charcoal industry consumed the firewood and charcoal.Based on the current research achievements and relevant archaeological data as well as quantitatively estimating the possible scale of conventional consumption,we not only verified the historic records about the shortages of forest resources in some regions,but also more completely understood the climate changes from warm to cold and the frequent natural disasters in the transient period between West Han Dynasty and East Han Dynasty.

forest resources;consumption of firewood and charcoal;global warming;ecological change

K332

A

1671-6116(2016)-03-0001-06

10.13931/j.cnki.bjfuss.2015135

2015-10-20

国家社科基金重大项目“秦统一及其历史意义再研究”(14ZDB028)。

李 欣,博士。主要研究方向:中国古代经济史、环境史。Email:lx919@pku.edu.cn 地址:100871北京大学光华管理学院。