沼液不同施用量在番茄大棚栽培上的肥效试验

2016-10-21欧文泽

欧文泽

番茄大棚栽培是我县近年来发展的主要蔬菜。为了摸索施用不同数量沼肥对番茄的长势、性状及产量所产生的影响,从中找出番茄栽培过程中的最佳施用量和施用方法,以便准确有效地指导和推广沼肥在番茄大面积生产上的应用,特进行本试验。

一、实施时间和地点

1.时间:2014年11月20日—2015年7月30日。

2.试验地点:台江县台拱镇南省村,海拔630米,年均气温l5.7。C,年均降雨量1100毫米,无霜期286天,年积温4745℃,试验地土壤为沙壤土,肥力中等,前作白菜。

二、材料与方法

1.试验设计

参试番茄品种:红宝石2号,头年11月20日播种,2月25日移栽,苗期97天。

采取随机区组设计,设A、B、C、D、E共5个处理,3次重复共l5个小区,其中处理A为施用农家肥的对照;小区面积为45m2,按l.5米开厢,厢宽85厘米,边沟宽0.45米,大棚内3个工作行沟宽0.56m2,厢上栽2行,株行距为0.4m× 0.5m。

2.施肥方法

对照移栽时,667m2施腐熟农家肥1400公斤,复合肥50公斤,移栽后23天667m2施尿素5公斤,复合肥25公斤,初果期667m2施清粪水1000公斤,复合肥25公斤,钾肥10公斤,B、C、D、E等4个处理移栽时每667m2分别施沼渣900公斤、1100公斤、1300公斤、1500公斤,追施复合肥50公斤,移栽后23天,667m2追施尿素5公斤,复合肥25公斤,初果期667m2分别施沼液700公斤、900公斤、1100公斤、1300公斤,追施复合肥25公斤,钾肥10公斤,各处理其他管理措施相同。

三、结果与分析

1.施用沼肥对番茄成活率的影响。移栽后8天,番茄成活率情况进行调查,结果施用沼液肥的 B、C、D、E等4个处理成活率分别为94%、96%、98%、98%,比对照处理A分别为3个、4个、5个、5个百分点。

2.施用沼肥对番茄移栽后生长的影响。据观察,施用沼液肥的所有处理长势长相明显优于对照。开花前,B、C、D、E等4个处理的苗高分别比对照A增加l.7cm、3.6cm、3.8cm、3.9cm。叶色均较对照A浓绿,开花后B、C、D、E等4个处理的第一花穗节位叶片数分别比对照A增加1.1片、2片、2.4片、2.4片。此外,B、C、D、E等4个处理的总叶片数分别比对照A增加2.2叶、4叶、4.4叶、4.6叶全生育期也分别比对照A增加4天、7天、7天、8天。

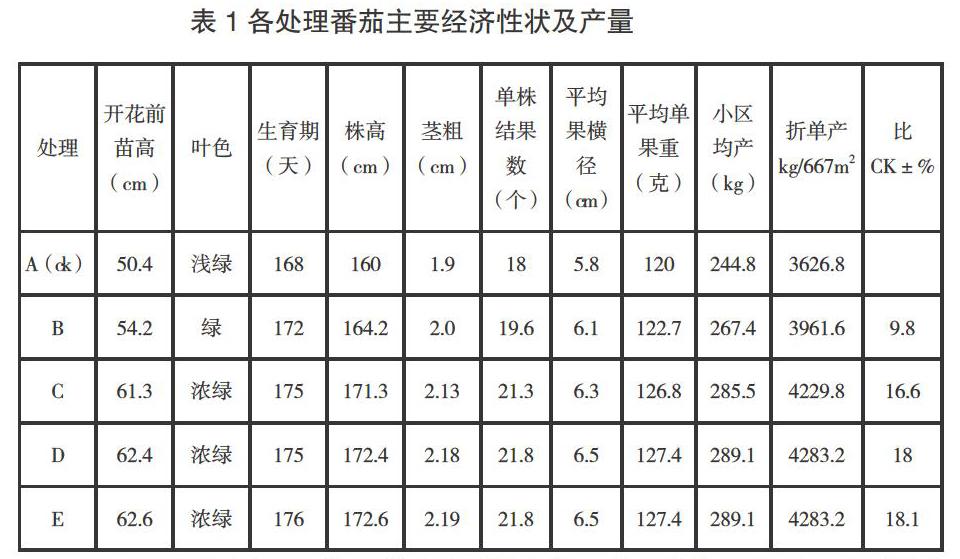

3.施沼液肥对番茄植株性状和产量构成因素的影响,番茄施用沼液肥后,因长势旺盛,植株高度和茎粗,增加单株结果数和果横径增大,单果重提高。8、C、D、E等4个沼液处理与对照A相比,株高分别增加4.2cm、11.3cm、12.4cm、12.6cm,茎粗分别增加0.3cm、0.23cm、0.28cm、0.29cm,单株结果数分别增加l.6个、3.3个、3.8个、3.8个,平均果横径分别增加0.3、0.5、0.7、0.7,平均单果重分别增加2.7克、6.8克、7.4克、7.4克。

4.施用沼液肥对番茄产量的影响。施用沼液肥后,极大影响了番茄产量构成要素,从而影响番茄产量,施沼液的B、C、D、.E等4个处理,每667m2的实测产量分别为3961.6kg、4229.8kg、4283.2kg、4283.2kg,比对照A分别增产334.8kg、603kg、656.4kg、656.4kg。增产率分别为9.2%、16.6%、18%、18%,增产效果极为明显,同时对小区产量进行方差分析,重复间产量差异不明显,通过对各产量进行重复比较,所有施用沼肥的处理,比对照均达极显著水平,而施用沼肥的4个处理以处理B的产量最低与CDE比较,减产达极显著水平,而CDE处理间产量差异不明显,说明沼液肥施用量达到2400kg/667m2,即可获得最佳效果,超过该施用量增产不明显。

四、结语

番茄施用沼肥与施用农家肥相比,增产效果十分明显,值得大力推广,但施用沼肥应掌握好用量2400kg/667m2即可实现理想效果。

大力发展农村沼气,不仅解决农村能源供应,改善农民的生产生活條件,有效治理农村“五乱”现象,改善农村环境卫生,而且提供大量的优质有机肥,有利于加快农产品无公害化生产过程,改善土壤结构,促进农业生态良好循环。