一个传统哈尼村寨的开发历史反思

2016-10-21徐敬瑶毛志睿

徐敬瑶 毛志睿

摘要:传统村落的保护与发展一直是近年理论研究和实践探索的热点,但是随着乡村工作的不断深入,我们不得不通过评价以往规划的效果来反思传统村落建设中存在的问题。本文通过对云南元阳县箐口传统村落15年保护发展历程进行回顾整理以及对村落现状的具体调查,反思规划失效的原因,对以后的传统村落规划工作提出建议。

Abstract: In recent years, the protection and development of traditional villages has been the theoretical study and practical exploration focus. When rural planning goes more and more thoroughly, we have to reflect the problem of traditional villages' construction through evaluating implementation effect. In this article, in order to find the reasons of planning failure, we collected and organized the development history sources of Qingkou, investigated Qingkou to reflect the problem. Propose directions for future traditional villages planning are put forward.

关键词:传统村落;规划失效;箐口村;哈尼族村寨

Key words: traditional village;planning failure;Qingkou village;Hani village

中图分类号:TU982.29 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2016)09-0198-04

0 引言

2012年,传统村落保护工作启动以后,我国完成了史上规模最大的传统村落摸底调查,国家层面开始全面重视传统村落保护。我国不仅掌握了近2万个传统村落的基本信息,第一批646个,第二批915个,第三批994,共计2555个传统村落将被保护,其中327个村落列入2014年第一批中央财政支持范围,每个将获得300万元的中央财政支持。

箐口村2015年入选第三批国家级传统村落,对村寨进行新一轮规划。上世纪90年代箐口村就由于其丰富的民族文化资源而倍受注目,政府开始“打造”拥有丰富民族文化资源的少数民族村寨,以“哈尼民俗文化陈列馆”为代表的政府投入新建工程使得村寨的基础设施和景观都得到了很大提升。但是政府部门为主导的乡村“风貌运动”,并没有都像预期那样推动村寨经济的快速发展,村民的生活水平也没有获得显著提高。随着传统村落工作的深入,过去村落建设存在各种弊端,急需寻求可持续、可实施的规划方法应对传统村落的特殊问题。因此本文从箐口15年来的开发历史中反思以往规划的得与失,针对规划制定和实际实施提出相应的建议。

1 箐口村发展历程2000年-2015年

1.1 箐口村概况

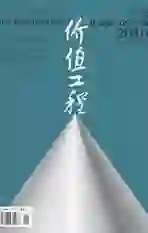

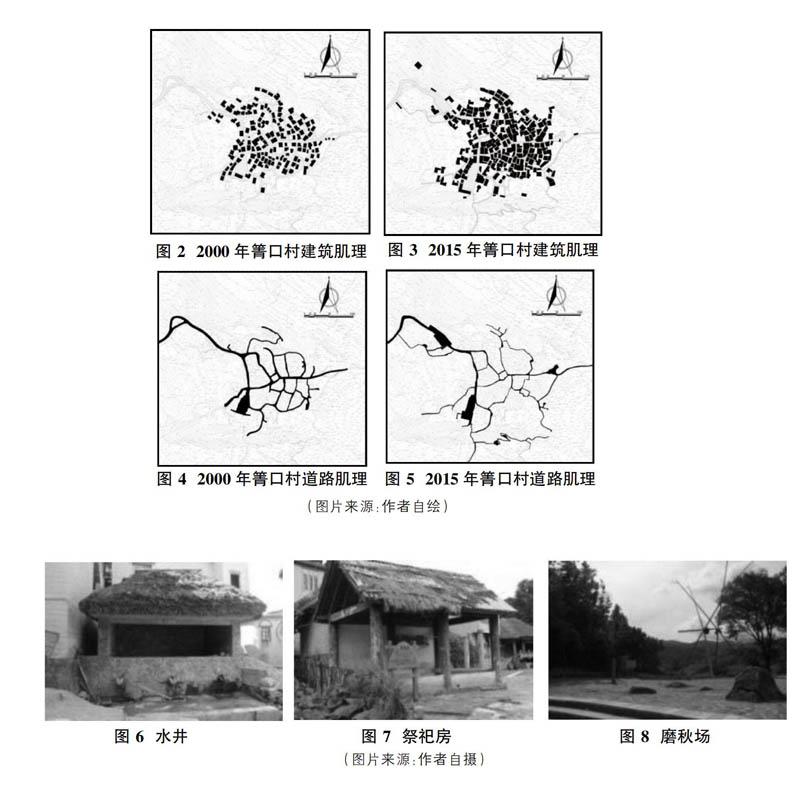

箐口位于哈尼梯田核心保护区,离游客集散地元阳老县城新街镇只有7公里,是进入梯田景区的必经之地。箐口保留了较为完整的哈尼传统文化空间,例如寨神林、磨秋场、祭祀房、水碓房、水磨房、水碾房、水井、水渠、分水木刻等,同时展现“四素同构”为核心的生活方式和景观体系,是体现哈尼梯田的文化遗产价值的典型村寨。(图1)

2000年元阳政府响应国家政策,大力发展旅游重点开发箐口、大鱼塘、普高老寨作为首批示范村,自此对箐口的关注就一直持续。2001年箐口被列为民俗文化村;2004年箐口村被国家旅游局命名为“全国农业旅游示范点”;2008年被云南省旅游局列为首批“旅游特色村”;2014年箐口村与阿者科、垭口三个哈尼村寨被列入第三批国家级传统村落。

1.2 箐口历年建设概况

箐口的开发分为两个个阶段,第一阶段是2000年至2008年,是元阳县政府在箐口投入大量资金建设和发展旅游阶段;第二阶段是2008年,云南省世博集团有限公司和元阳县旅游局共同出资组建“云南世博元阳哈尼梯田旅游开发有限责任公司”,世博集团开始对箐口实行了大范围改造。

2000年,元阳县政府制定《元阳县箐口哈尼族民俗文化生态旅游村详细规划》,2001年6月规划实施投入400多万元的资金建设和改造箐口村的道路和传统蘑菇房,新建停车场、观景台、寨门、哈尼民俗文化陈列馆、广场等旅游设施以及对原有活动场地进行了整治。在这版规划当中朱良文教授就提出规划指导思想“以人为本”重视当地居民利益和“可持续发展”保护和发展并重。规划实施以后,箐口从2001年10月开始接待游客收取门票,2003年门票收入72580元,其中30%分给农户,平均每户144元(包括门票分红94元和每家卫生维护费50元),对于当年600元的人均收入来说算是不小的收益。至2005年时游客量约7万人次,门票收入从2001年的数万元到年收入数十万元的飞速增长,此后一直稳定维持,但却没有一直持续下去。[1]

2008年是发展的另一个转折点,云南省世博集团有限公司和元阳县旅游局签订了50年的旅游开发协议,政府出资33.7%,世博公司出资66.3%,组建“云南世博元阳哈尼梯田旅游开发发有限责任公司”。开发协议签订之后,箐口村的旅游开发经营权转向公司经营,世博集团开始对箐口实行了大范围地改造。经营权交接以后最大的变化就是把箐口纳入整个景区游览路线中取消箐口村独立收取门票的资格。

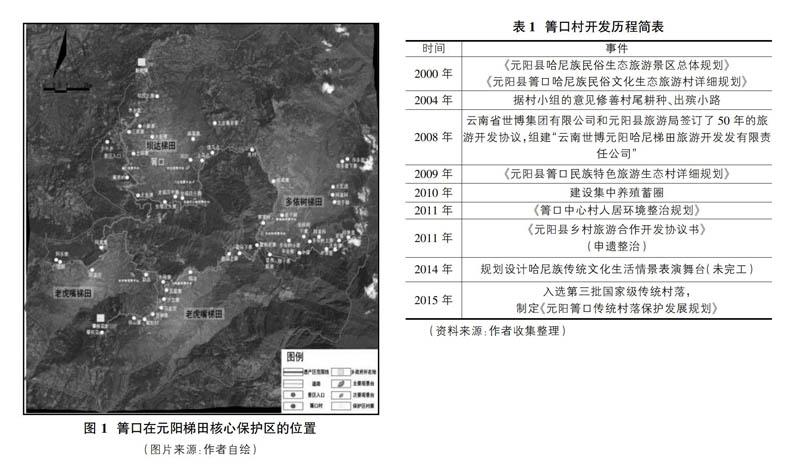

2009年经营权交接过程中制定实施了发展旅游为主导思想的《元阳县箐口民族特色旅游生态村详细规划》,一些规划实施项目引发了村民反抗的事件,比如“堵路事件”,村民认为游客给村子带来“不干净的东西”于是把新建的通往梯田和寨神林的路用砖混水泥堵起来。后来经过政府部门协调打开了通往梯田的路而通往寨神林的路依旧封闭。2009年规划村内箐沟的河道景观,购置了400多吨石头布置河道,但是由于村民不主动维护,现在这条被装饰的河流基本看不出其效果,河流旁边甚至堆满了垃圾。[2]部分“规划”实施后村民产生了“被骗了”不信任感,致使2015年課题组编制《元阳箐口传统村落保护发展规划》时实地调研走访时中遇到部分村民的“抵触”情绪。(表1)

2 箐口村现状

箐口村作为元阳哈尼梯田遗产区保留完整的传统村落,其独特的民居形态、住屋文化以及民风民俗是哈尼文化传统的“载体”,而能够将这些文化、风俗传承保留下来的是居住于此的居民。但从箐口村保护、发展历程来看,对保护主体“人”的保护有所忽略,最终造成村落空心化、旅游同质化等规划失效的现象。

2.1 村内社会经济概况

根据2015年现场调查,全村有农户222户,人口1000人,全部为哈尼族,劳动力620人,长期或短期外出务工人数为78人;其中从事第一产业人数490人,第三产业人数130人。2014年全村经济总收入676万元,其中种植业收入占43.2%,畜牧业占33.2%,林业占4.5%,渔业2.5%。经济依靠仍是传统梯田种植业经济,无第二产业,第三产业占16.6%。全村外出务工收入85.1万元,占经济总收入的13%。箐口村农民人均纯收入4654元,属于土锅寨村委会(包括箐口、黄草岭、大鱼塘、土锅寨、小水井)人均纯收入平均水平。作为一个从2000年前开始旅游开发的村寨,收入结构依然以第一产业为主,农民收入没有获得显著提高。

2.2 村内旅游经营状况

箐口是景区入口的第一个景点,经过的游客一般会进入箐口参观,但是普通游客步行参观村寨和拍摄梯田一般不会超过2个小时停留,也不会有旅游消费行为。所以导致箐口村现在每天都有有客来(少的时候10多人,多的时候上百人),但是村民就是赚不到钱。起初有5户大理鹤庆人来箐口经商,主要销售旅游手工艺品。他们与当地政府签订了长期合同(长达10-15年),有的采取与村民合建方式在村中修起简易的房屋作为店铺,有的直接租用村民的房屋,每年向屋主交纳租金。箐口目前有3家客栈,无餐饮接待;现有的客栈配置较差,服务意识也落后;还有两家来自大理鹤庆经营旅游手工艺品的商店依旧营业,但是生意较差。来自鹤庆的经营者表现出对箐口的旅游发展不太乐观,打算另找其他出路。

2.3 村寨传统建筑以及空间格局

箐口村目前保存较好的传统民居约12栋,占5%,而2000年传统蘑菇房比例高达约60%,15年来蘑菇房的减少主要由于年久失修、村民自行拆除重建等。箐口村的空间肌理,相比15年前密集了近两倍,2000年分散的民居布局、零星的院落空间、特色巷道已经所剩无几,目前呈聚合密集型且街巷空间被建筑占用。(图2-图5)

一方面由于村寨人口增长以及保护规定不得占用梯田的原因;另一方面是由于上位规划没有充分考虑人口增长,导致用地局限密集发展。规划的制定要考虑村落人口的发展预测以及环境的承载力,传统村落肌理的保护不能只考虑保护不考虑发展。对于传统民居的保护,早在2000年版的规划就提出把现有民居分三类:风貌较好的茅草顶蘑菇房保存、瓦顶房和砖混房改造。但是问题出在规划实施,村民都希望住舒适性较好的砖混新房,单靠一套“保护性”的图纸是不可能阻止村民拆除新建,需要制定一系列切合实际的可实施政策。

2.4 非物质文化遗产保存良好

自2000年当地政府出于对哈尼族民俗文化资源的重视,箐口村不仅保留了较为完整的哈尼传统文化空间,例如寨神林、磨秋场、祭祀房、水碓房、水磨房、水碾房、水井、水渠、分水木刻等。当地人也逐步树立起保护民族文化的意识,还新建了哈尼民俗文化陈列馆和哈尼哈巴传承中心,对于哈尼文化的传承、宣传起到一定的作用。(图6-图8)

3 箐口规划实施结果分析

3.1 规划制定需体现村民利益

笔者就箐口发展问题采访了职能部门管理者,他表示政府一直很重视箐口的工作,历年来总计投资了4000多万元,但是箐口村民他们发展旅游的积极性不高,就连村内卫生都要政府出钱村民才愿意打扫。村民不积极配合工作、不提升旅游服务质量,他分析这种现象的原因是村子这些年来受到多项政策照顾,村民习惯“等”政府福利。对村民的采访表示箐口历年来做了许多规划,但是“好处”没有落到村民头上。造成的现象是,比如村里的茅草顶是世博公司申遗的时候加的,但是只有三家人还保留茅草顶。新建的茅草顶没有以前的好用,漏雨、老鼠破坏,村民一般不会主动维护,因为这是政府要他们加的,是政府的事情。

箐口村政府主导或外来投资的产业发展方式本身不存在问题,问题在于村民能否获益得利。村民作为传统村落保护发展的主体,若他们的利益在规划中得不到体现,规划本身就不被实施主体的承认,最后只能成为挂在墙壁上的图纸。在箐口村进行居民调查的过程中,发现村民最支持的是2001年实施的《元阳县箐口哈尼族民俗文化生态旅游村详细规划》,因为这一版本规划的实施确实提高了村民的收入。

3.2 尊重当地传统文化习俗

箐口有以农耕礼俗为代表的传统节庆活动,祭水、祭田和神林的传统祭祀活动,以及分水制度、宗教传承制度为代表的传统制度,以摩批、咪咕为代表的民族宗教领袖等传统文化习俗。村寨全民信仰以万物有灵为基础的原始宗教,在多个节日都有祭神、祭祖的活动。与此相关的祭祀场所为寨神林、水井、磨秋场、祭祀房、寨门、家中的神龛等。

2009年《元阳县箐口民族特色旅游生态村详细规划》贸然修建游路进入箐口“寨神林”造成的“堵路事件”,是规划不尊重哈尼的文化风俗的后果。寨神林除了昂玛突(祭龙树节日)外一般不允许村民进入,更不要说外来游客,所以无法实施。传统村落通常具有丰富的文化资源,规划制定必须顺应当地的文化习俗,保护修缮历史文化空间,尊重当地的民俗习惯和宗教礼仪。顺应风俗习惯的规划,一方面能得到村民的支持和认同,另一方面也能使得历史文化空间得到保护。

3.3 规划实施管理——落实到管理政策

2001年实施的《元阳县箐口哈尼族民俗文化生态旅游村详细规划》,箐口村由政府和村民共同组成旅游管理委员会,管理运营箐口的旅游发展,使得箐口旅游有过一段时间的发展。而此后的规划都没有成立合作小组,从而忽略了规划实施管理的重要性,导致规划“不了了之”。

规划从图纸到落实建设是最重要也是以往规划忽视的环节,保障规划实施需要政府管理投入以及政策制定。首先是实施小组需要制定实施管理政策,实施小组的成员组成应该包括村民、政府人员以及外来投资者等利益相关者,成员需相互协作,受相应法规约束,其次是规划可实施政策的制定,具体可以包括村落建设开发过程中的利益分配、开发模式,还可以包括村规民约,规划实施中对于村民的奖励落实等具体政策。

4 结论

大量类似于箐口村这样,拥有丰富民族文化资源的传统村落在保护发展规划中还采用以往的规划模式。随着传统村落工作的深入,过去村落建设存在各种弊端,急需寻求可持续、可实施的规划方法应对传统村落的特殊问题。针对箐口15年开发历史的回顾暴露出的具体问题,建议传统村落保护发展工作应注重以下三点:①规划制定需体现村民利益;②规划制定应顺应当地文化风俗;③规划实施应该制定契合本乡本土的实施政策。

参考文献:

[1]朱良文.从箐口村旅游开发谈传统村落的发展与保护[J].新建筑,2006(04):4-8.

[2]罗德胤,孙娜,霍晓卫.一个哈尼族村寨的建成史——以云南省元阳县全福庄中寨的形成和发展为例[J].住区,2011(03)70-77.

[3]朱晓明.试论古村落的评价标准[J].古建园林技术,2001(4):53-55.

[4]唐雪琼,车震宇.哈尼村寨旅游开发的社会文化影响的初步研究———以元阳县箐口村为例[J].红河学院学报,2006(06):79-82.

[5]刘馨秋,王思明,中国传统村落保护的困境与出路[J].中国农史,2015(04):99-110.

[6]巴丹,元阳县箐口村旅游开发利益博弈的人类学分析[D].云南大學,2013:6.

[7]黄璐,社区营造视角下的梅州客家古村落保护与更新策略研究[D].华南理工大学,2012:6.