元阳梯田遗产核心区村落空间景观形态演变浅析

2016-10-21李丽娟毛志睿

李丽娟 毛志睿

摘要: 哈尼梯田作为世界文化遗产,每年吸引着众多国内外游客,旅游的发展在促进了村落产业的发展和人们生活水平提高的同时,也对遗产核心区内的村落产生了巨大的变化。梯田核心区内的箐口村是国家文物保护单位,且从2000年至今经历了数次规划,其村落空间景观变化过程具有典型性。笔者从哈尼聚落的整体空间、街巷空间、建筑空间三方面来分析箐口村从2000年至今的景观形态演变过程,探索其演变存在的共性、差异性和影响因素,并尝试为元阳传统村落的传承保护与发展提出建设性意见。

Abstract: Hani terrace as a world cultural heritage,attracts many domestic and foreign tourists every year, development of tourism in promoting the village industry development and people's living standards improved at the same time, villages in the heritage core zone produced tremendous changes. The terrace in the core of Qingkou village is the national cultural relics protection units, and since 2000 it has experienced several planning, the village space landscape change process is typical. The author based on the three aspects of overall space, street space, architectural space in the Hani village to analyze the form of the landscape of Qingkou village from 2000 to the present, to explore the evolution of the similarities, diferences and influencing factors, then try to put forward constructive suggestions for the inheritance protection and development of traditional villages.

關键词: 传统村落;空间;景观形态;演变;箐口村

Key words: traditional village;space;landscape form;evolution;Qingkou village

中图分类号:P901 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2016)09-0026-04

0 引言

传统村落是农耕文明留下的最大遗产。作为人类长期聚居的生产生活场所,民族地区的传统村落不仅体现了地域文化和民族特色,凝聚着民族的社会文化多样性;而且在历史的演进中形成不同的聚落形态,具有显著的历史、文化和科学研究价值。然而目前我国对传统村落保护的现状并不乐观,所以研究传统村落的发展演变对于如何进行科学、合理、可持续性的保护是非常必要的。

红河哈尼梯田在2013年6月成功申请世界文化遗产,传统村落在整个遗产中也有不可忽视的地位。随着申遗的成功,各界对于元阳传统村落的重视度也逐渐增加,尤其箐口村作为国家级文物保护单位,保护和恢复其传统的村落景观则更为迫切。

箐口传统村落在2000年前之所以得到保留是因为旅游尚未开发,没有任何的旅游服务设施,游客数量非常少,并且缺乏经济发展动力,导致村落建设停滞所致。如今旅游设施逐渐得到完善,极大的带动了经济的发展,促进了村寨与外部环境的联系,但发展的同时也带来一系列风貌、环境的破坏,村落的吸引力也在逐渐削弱。笔者将箐口2000年前村庄现状和2015年村庄现状进行对比,分析其景观空间演变过程,并尝试就其保护与发展的目的提出建议。

1 箐口村概况与研究方法

1.1 地理位置

箐口村(图1)位于红河哈尼梯田文化景观世界遗产核心区内,始建于1014年,至今已有1000多年的历史,隶属新街镇土锅寨村委会;距离新街镇7公里,距离元阳县城南沙镇37公里;北连土锅寨,南到大鱼塘;坐落于半山腰,占地约5公顷,平均海拔1660米;年平均气温16℃,最高气温33℃,最低气温-1℃;属典型的亚热带气候。村民收入以种植业为主,手工业为辅。

1.2 历史背景与村落特点

箐口村集中体现哈尼梯田文化的共性即“森林——梯田——村寨——水系”四素同构的空间格局(图2),这是一个活的系统,是哈尼人民改造自然,变自然生态为农业生态的独特创造,是人类活动与自然生态完美结合的范例。村落汇集人文与自然景观的聚落布局,整体空间形态呈聚合密集型,村内地形高低错落,形成了较为丰富的村落景观;并且保留了哈尼蘑菇房、寨神林、水渠、分水木刻、水碾房、水磨房、水碓房等生产生活设施,以及哈尼族的民族服饰、梨、耙、锄头和织布机等生产生活用具,村寨树林茂密,鸟啼蝉鸣,充满了浓郁的原始乡土气息,且从2000年以来箐口村经历过多次的规划改造,对其保护与发展产生了影响。

1.3 研究方法

2014年7月至2015年8月期间,笔者进行了六次现场实地调研,主要研究方法是通过对村落总体布局踏勘、前后对比分析2000-2015年的村落整体形态,以及对有代表性的传统民居进行测绘,与居民访谈听取建议和意见等方法,通过对上述收集的资料进行整理、梳理、整合,深入研究箐口村的空间景观形态,从而分析其演变过程,本文以2015年元阳箐口村保护与发展规划范围为准,主要研究规划范围内空间景观要素。

2 村落空间景观形态演变过程与分析

在箐口村发展过程中,整体景观空间格局构成和主要街巷从建村开始基本没有太大的变化,而建筑形式和部分景观节点则发生了局部的变化。本文主要从村落整体空间、街巷空间、建筑空间三方面,来分析其景观形态演变过程。

2.1 整体空间

村落整体空间形态不仅指村落本身,还包括周边的自然山水格局、附属建设等。箐口村四周围绕森林梯田,靠西以寨神林①为界,临东以磨秋场②为边,遵循哈尼村寨选址在磨秋场和寨神林之内建造就能得到村寨神灵的保护的说法。森林和梯田是传统村落的规模和发展赖以生存的基本条件,也是村民极力保护的景观要素,因此在15年左右的时间段内森林和梯田空间除了自然的生长外没有太多破坏,只有保护好生存的先决条件,才能不断完善其他村落形态。

村寨没有寨墙形式的边界线,发展上限以寨神林、磨秋场之间为界,自2000年以来村寨规模不断增大,由150户增加到222户,村寨的扩张以寨神林、磨秋场之间以南北增长。但由于用地限制,在近15年的规模增长中呈现出密集发展的态势,部分街巷空间被压缩、院落空间被挤占(图3)。

2.2 街巷空间

街巷空间是传统村落内部形态中最具导向性和功能性的因素,生活方式的变化和需求也不断影响着街巷空间的布局。笔者分别从交通空间、水系空间、节点空间三方面进行对比分析。从这些空间的变化,反映出村落的空间景观形态的演变。

2.2.1 交通空间

箐口村街巷道路系统(图4)的形成是个逐步完善的过程,建筑组团的布局、尺度、朝向等都直接顺应道路系统的布置。

由图可见,由于箐口建于山区丘陵地带,因此其道路系统是沿山体地形而建的树枝型道路体系,一条路主要贯穿于森林、民居、水系之间;但也是由于地形限制,道路系统扩大发展较为困难,基本处于不变的情况,主街较短,宅间小路较多。部分变化主要是村内主要道路变宽、硬化;建筑与建筑之间、院落与院落之间的村内支路变得十分狭窄,基本只满足“穿行”的功能。

2.2.2 水系空间

箐口村水系发达,常年水资源充沛,南部自建村以来就有一条河流自西向东流过,至今经流不断,且村内有许多水塘用來养鱼,由于建房等问题,水塘的数量逐渐减少,由原有十几块处变为现在的八块,且面积均有缩小。

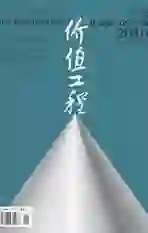

村内现有主要道路经过《2010年箐口中心村人居环境整治规划》改造排水系统,既做到雨污分流,有一定的水系景观的效果,又符合哈尼梯田的灌溉肥料要求③,基本保持沟渠沿街建的形态布局方式,加之散落在村内各处的水井由原有的5口增至现如今的7口,在2015的传统村落保护发展规划,根据人口增长、水井服务半径和用水量预测等要求,规划新增3口井(如图5)。

2.2.3 节点空间

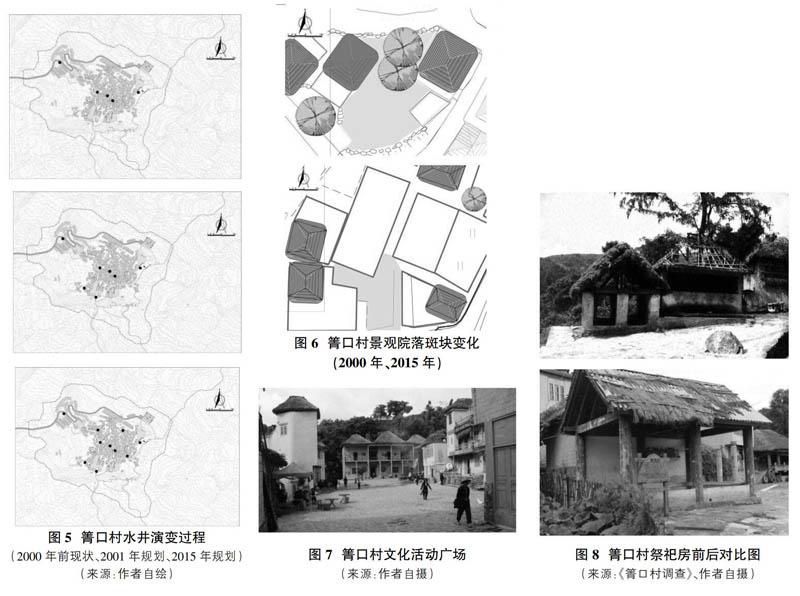

①院落空间。箐口村原有传统民居基本保证“一户一院”的空间形态,以石块砌围墙划定各家的范围,院落以本土植物点缀,具有浓厚的乡村院落空间景观特质。2015年经过现场调研可得现有可利用院落空间有35处,呈不规则形态,空间混乱且非常拥挤(图6)。

②广场。广场是村落的中心交往区域,功能性强2000年箐口村没有活动广场,2001年规划为了满足箐口村村寨环境需要,结合村中心的活动广场,在村头、村中、村尾修建了3个文化活动广场(图7),基本位于村落比较突出的位置,且空间尺度较大,具有一定的集聚展示和疏散功能,因此箐口村的广场具有一定的文化性质,有很大的展示功能;同时也极大地改善了村寨环境,使得箐口村内部功能更新。

③磨秋场和祭祀房。磨秋场和祭祀房④是具有明确祭祀功能,根据哈尼族的风俗习惯,祭祀房自建村就有,以茅草为顶,木头为柱,依附磨秋场而建,是箐口村落重要的交往区域,也是昂玛突节庆的祭祀场所,人文影响较重,是继承和传播哈尼民族的重要场所,2012年修整了磨秋场,并修缮祭祀房(图8)。

2.3 建筑空间

2.3.1 传统民居——蘑菇房

元阳哈尼村落处于山区丘陵地带,人口稀少梯田耕地多,但由于保护梯田的政策以及村庄发展范围的限制,因此随着人口的增长,发展用地很有限,早期房屋街道排布,简单却又秩序,现如今用地紧张,房屋基本建在有空地的地方,杂乱又拥挤。

箐口村民居以蘑菇房为主,蘑菇房是哈尼族传统的住房形式,属土木结构的茅草顶兼土掌房类型;传统蘑菇房大多单体简单、体量方正,用石块垫基,夯土为墙,木头为柱,茅草为顶,层数多为2-3层。

2000年传统蘑菇房还有96栋,随着城镇化推进以及旅游业带动经济文化的发展,村落受到新的、非传统建筑形式的侵蚀,现村寨中传统蘑菇房已经非常稀少,目前只有12栋,基本为70年代所建。但已经不能适应现代生活的需要,所以村民急切想进行建造和重建。(如图9)

2.3.2 “一户一院”中的景观小品

哈尼民居的建筑小品都极为朴素,均是采用本土材料造就的与生产生活相关的产品。火塘是传统民居中必不可少的建筑景观要素,不仅用作家庭聚会,取暖等功能,还能利用火烟保证民居中的木材不被虫蛀。竹编屏障也是利用本土材料制作用于遮挡或隔离的屏障。丰收的玉米、辣椒挂晒在屋顶上,不仅起到了晾晒的作用,也有一定的美观效果。农耕用房中的水碾、水磨、水碓逐渐被铁器和碾米机器等高效率的现代化器具代替,目前只是保留作观赏的功能。

由于现代民居采用的是红砖、平顶的形式,生活也是采用现代方式,没有了原有建筑景观元素,缺乏本土韵味的同时,也丧失哈尼民俗文化,或是在不了解建筑文化的背景下随意引入自己觉得“好看”的建筑元素。

3 村落空间景观形态演变影响因素

箐口村多数青壮年外出务工、梯田景区旅游业的发展吸引了部分外来人口,加上村落人口自然增长等变化因素,都影响着村落空间布局的发展和演变。

3.1 “自上而下”的发展因素

箐口哈尼村落的选址具有空间局限性,村落無论怎么发展都必须位于寨神林和磨秋场之间,但人口增长的比例和发展用地并没有同时增长,因此,由于没有更多地空间发展用地,导致村民只能占用自家院落或者部分道路来加建房屋,造成现状村落房屋密度过大,内部空间拥挤。

3.2 外部因素

在政治、经济上,随着元阳哈尼梯田申遗成功,同时箐口村也被划定为国家级文物保护单位,当地政府非常重视,并且制定了一系列相关的政策,支持箐口村传统村落的保护和发展。青壮年外出务工人数增加,原住村民收入增加,居住条件也得到改善。但是新建房屋破坏了村落原有的景观空间和传统风貌,这一点不容忽视。

在旅游交通上,为了满足元阳哈尼梯田观光的需求,梯田旅游环线已经修通,而箐口村位于环线的第一个旅游点,其重要性不言而喻。乡村旅游的发展势必会给村落带来一系列的影响。不仅如此,进村以及村内道路的修缮也在影响着整个村落的景观空间。

在文化上,不可避免的外来文化入侵,丰富的民族文化体验,深入的城乡文化交流,建筑技术和生活方式的进步等,这些因素都在改变村落的景观空间。

4 结论

从演变过程及结果来看:

①传统村落是人们居住、生活和进行各种交流活动的场所,景观空间演变的过程也是人们对于各种美好的生活意境的向往但无论人们追求城市化、现代化的梦想有多急切,仍然保留传统哈尼村落空间格局和农耕文化,这充分说明箐口村与自然环境相适应的结果。箐口村落的景观空间发展不仅受到自然环境因素的影响,还有一系列内部外部环境的因素,各因素在村落景观空间形态变化中占有不同的比重。从客观来看,村落的整体形态以自然为依托,在定居之初,注重以“四素同构”的人居环境、民俗信仰等为依据,对地形地势进行选择,并在之后做进一步完善。

②在发展的后期过程中,由于受到地形地貌以及民族习俗的限制。村落肌理虽应以自然发展形态为主,但仍需控制其发展规模和密度,以满足民居生活便利性、舒适性的前提,保证村落景观的完整性。

③随着经济发展、旅游业的介入,民族文化之间的交流碰撞为村寨提供发展机会的同时,也埋藏着文化流失的危机,民族传统文化在村寨各个空间结构中扮演的作用都是需要保留和继承的,因此,保留地域性文化对于形态的保留具有重要作用。

④科学规划传统村落的发展策略和调控其资源的利用程度。适时调整乡村产业结构可以让乡村功能提升,实现本地村民对美好生活的向往。同时对乡村资源利用率的合理调控,可持续发展的潜力就越大。对于传统村落的保护与发展的重要策略是如何将传统文化中蕴含的资源优势转化为发展需求的产业优势,以此为根本,传统村落、少数民族特色村落的形态方能保持可持续的稳定发展,传统文化亦能换发出新的活力。

注释:

①寨神林位于哈尼村寨的上方,是哈尼民族举行昂玛突节庆的场所,以龙树林作为中心标志。

②磨秋场位于哈尼寨子的下方,是哈尼民族举行苦扎扎节庆的场所,有祭祀房、磨秋和一片平坦的地块。

③村民在村内布渠,把村内的肥料通过沟渠顺应地形排入山下的梯田。

④寨神林位于哈尼村寨的上方,是哈尼民族举行昂玛突节庆的场所,以龙树林作为中心标志。

参考文献:

[1]朱良文.从箐口村旅游开发谈传统村落的发展与保护[J]. 新建筑,2006,04:4-8.

[2]朱良文.深化认识传统 明确保护真谛——在制定《世界文化遗产丽江古城传统民居保护维修技术手册》中的思考[J].新建筑,2006,01:12-14.

[3]邹统钎,等.乡村旅游:理论·案例[M].天津.南开大学出版社,2008,1.

[4]段进,揭明浩.世界文化遗产宏村古村落空间解析[M].南京:东南大学出版社,2009,3.

[5]搜狐文化.古村落消亡速度惊人加大开发力度就是加大破坏力度[EB/OL].http://cul.sohu.com /s2012/diyixianchang 54/2012.06.08.).

[6]田莹.自然环境因素影响下的传统聚落形态演变探析[D].北京林业大学,2007.

[7]冯彦明.箐口村调查[M].北京.中国经济出版社,2010,3.