晚明书画家陈继儒之交游考略

2016-10-21郝锦绣广州艺术博物院

◆郝锦绣(广州艺术博物院)

晚明书画家陈继儒之交游考略

◆郝锦绣(广州艺术博物院)

陈继儒是典型的文人画家,绘画作品题材丰富,山水、花鸟皆精。由于他的书画艺术被其文学成就所掩,因此前人在对其书画的研究方面,也显得尤为欠缺。陈继儒的绘画成就和董其昌、莫是龙等明末大家同为一流。他为人正直,不慕虚荣,结交朋友不分等级,交好的文人甚多,本文笔者将从三个部分来考析陈继儒之交游。

晚明 文人 陈继儒 董其昌 交游

陈继儒,字仲醇,号眉公,又号糜公,自称“清懒居士”。明世宗嘉靖三十七年(1558)十一月初七生于松江华亭县(今上海市),崇祯十二年己卯(639)九月二十三日,于家中祥逝,终年八十二岁。

陈继儒一生交友甚广,特别是他二十九岁弃儒之后,由于他的博学好客,各地造访者络绎不绝。附近餐馆茶肆甚至也悬起他的画像以招揽顾客。一些达官也因爱才而乐于与他深交,其交好的文人甚多。

一、陈继儒与董其昌、莫是龙

董其昌是陈继儒一生至友,两人自幼一同读书,所谓:“少而执手,长而随肩,涵盖相合,磁石相连,八十余载,毫无间言”①。董其昌贵为礼部尚书,故称“钟鼎”,陈继儒则自称“山林”,是他们两人的精简概括。陈继儒隐居那年,董其昌为其作《山居图》,并题:“郗超每闻高士有隐居之兴,便为捐百万赀办买山具,予于仲醇以此赠之。”后又题:“余尝欲画一丘一壑,可置身其间者。往岁平湖作数十小帧,题之曰‘意中象’,时捡之,欲弃去一景俱不可,乃知方内名胜,其不能尽释,又不能尽得,自非分作千百身,竟为造物所限耳。仲醇方有五岳之志,亦不妨余此小景,境界无别也”②。董其昌自谦,为表达对眉公隐逸之志的推崇,自认此幅作品还不足以抒怀,但还是希望此作能给予陈继儒隐逸上的精神支持。

董其昌是把艺术追求纳入事业之中的人,倾尽全力为之奋斗一生。同时,董其昌政治上的地位也为其艺术事业的发展提供了许多便利条件。首先是有条件观看但大量历代名作,无论是在京城还是在家乡都能享受到特别礼待,也因他在书画鉴赏上的权威性,许多鉴藏家都乐于慷慨接待他。甚至病榻中都有冯梦祯给其送王维《霁雪卷》《瑞应图》和米友仁《山水图》供他病中赏玩。其次是他的画名传播,使得其成为“华亭派”重要的领军人物,在画论及文学上的成就也为其奠定了中心位置,使得当时的文人都愿意与其交往。

陈继儒与董其昌两人志趣相投、形影相随,常一起游山观水,吟诗作赋,品评字画,深入自然,成为他们的一大乐趣,年谱中有载:

万历二十年壬辰九月,董其昌与陈继儒过嘉禾,所见褚摹《兰亭》、徐继海《少林诗》、颜鲁公《祭濠州伯父文稿》、赵孟頫《道德经》……③

万历二十七年已亥(1599),董其昌离京回老家赋闲,为了排遣郁闷心情,七月,他与陈继儒泛游春申之浦,《湘管斋寓赏编》卷六《董思白山水卷》款云:

已亥子月,泛舟春申之浦,随风东西,与云朝暮,集不请之友,乘不系之舟。惟吾仲醇,壶殇对引,手著翰墨,固以胸吞具区,目瞠云汉矣。既悟炊梁之晚,可虚秉烛之游,为作此卷。兹余两人,敦此夙好耳!其昌题。

两人一起游览之状,董多次游后作画,一是记录两人游历的美景,另一个应是为了见证他们的友情。他们在写文、作画后相互观评、切搓,如下记载:

万历二十四年丙申年,润秋,董其昌诗题陈继儒小昆山读书图。④

万历二十五年丁酉年,长至日,陈继儒携作品过画禅室设色,适得李成青绿《烟峦萧寺图》及郭熙《溪山秋霁卷》,于是与董互相欣赏。⑤

万历三十年壬寅年,董其昌作水墨《葑溪图轴》,陈继儒为题。⑥

由上文可知,董、陈在题跋上是相互的,这种相互在作品上题跋的现象,不但反映了二人的莫逆之交,也反映出他们艺术兴趣的同一。无论在京城与华亭,他们都不间断谈艺,陈继儒在《妮古录》中曾记:“玄宰从长安买得团扇上者,米襄阳细楷极精,寄书报予云:为此汇装涩矣,但不知何本也,余别见仇英所摹,后有文休承题跋者。”

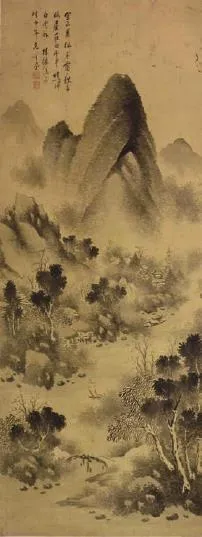

陈继儒 山水 绢本墨笔 152cmx61.5cm 广州艺术博物院藏

董其昌在当时位高权重,为翰林院编修,后为小皇子讲官,但他却花大量的时间研习书画,并时常与陈继儒切磋画艺,可见无望政治对他来讲已不再那么重要,倒不如“全身而退”。董其昌在艺术事业上的付出与后人的对他的至高评价是成正比的,直至今日褒扬声仍不绝于耳。《松江府志》卷四十二《名宦董其昌》中评其曰:

自元末以迄国初,画家秀气已略尽,至成弘嘉靖间,复钟于吾郡,名流辈出,竟成一都会矣。至万历末而复衰。幸董宗伯(其昌)起于云间,才名道艺,光岳毓灵,诚开山祖也。⑦

《佩文斋书画谱》载康熙评董其昌的书法说:

华亭董其昌书法,天姿迥异,其高秀圆润之处,流行于树墨间,非诸家所能及也。每于芳不经意处,丰神独抱,如微云卷舒、清风飘拂,尤得天然之趣。⑧

时人敬重董其昌,更多看重他的生活方式。官场上可进可退,功名利禄尽揽,身前身后名俱收,在当时,是很多人特别是下层文人极度艳羡的。陈继儒在《妮古录》记:“陆以宁谓董玄宰云,今日生前画靠官,他日身后官靠画 ”⑨。董其昌的朋友李日华,也希望自己的儿子将来能像董一样,不只是精于鉴赏、能书善画,更重要的是能有成功的官宦生涯作根基。

晚年的董其昌与陈继儒往来频繁,常一起请苍雪大师讲《楞伽》于白龙潭,弘扬佛法。据项元淇《少岳诗集》记载,项元汴雅集用的“双树楼”当时主要用于项氏与僧侣的聚会,同时还有专用于与文人间交流的“花萼亭”,规模甚大,当时董、陈与项交往密切,也经常来此交流。董卒年八十二岁与陈继儒卒年一样,他们正如两个孪生兄弟一般,同志同行,形影相随,虽然一个为官,一个隐逸,但对艺术上的贡献却是殊途同归。

陈继儒与莫是龙的交往也缘于董其昌,董其昌年轻时在莫是龙家中的私塾读书,并得到顾正谊的指导,并有幸出入当时的绘画收藏大家项元汴(1520-1590)家中观摩临习,开始对绘画倾注感情。陈继儒与董其昌自幼为好友,与莫是龙也在此时相结识,书画方面的启蒙基本也是同时的,他们相互学习共同切磋直至终老。

莫是龙(1537-1587),字云卿,又字廷韩。他与陈继儒同为松江画派的代表,是陈继儒和董其昌的前辈(比董大16岁),董和陈能得以接触绘画并产生兴趣,最早也应是在莫是龙家读私塾时。当时莫是龙与顾正谊是松江地区有名的收藏家,兼善绘事,高居翰在《山外山》中提到,为华亭派绘画立下根基的,顾正谊与莫是龙当属先驱者。当时莫是龙在书画领域是占有一席之地的,而董其昌当时尚且年轻,正当考取进士之时,之前并无太多精力投入绘画,是二十岁以后才加入他们的行列开始了自己的艺术生涯,并最终为华亭派竖起了大旗。

陈继儒与莫是龙两人同乡,交往较频繁,常在一起切磋画艺。在陈继儒的《太平清话》中就有多处提及与莫是龙的书画讨探。他在《崇兰馆帖跋》中盛赞莫是龙称:“神明焕然,真莫氏之山阴羲献也”⑩。在莫是龙1581年的山水画作上,陈继儒题写到:“莫廷韩书画实为吾郡中兴,即董玄宰亦步武者也。”可见陈继儒对莫是龙书画地位的肯定。

莫是龙、董其昌、陈继儒三人可称晚明书画史上的关键人物。在“南北宗”论的问题上,莫是龙的《画说》,董其昌的《容台别集·画旨》,陈继儒的《偃曝余谈》中都有论述,且观点上并无一二,因此观点的相似性致使我们在讨论“南北宗”的归属问题上产生了许多异议,到底是谁最早提出来的,有人认为是莫是龙,有人说陈继儒的观点更加彻底,而大多数人最终还是将功劳归于董其昌名下。这一争论的焦点是“南北宗”论的归属问题,但总之一点,他们观点的提出是异曲同工的,而华亭派当时必须需要一个有权威的引领者站稳脚跟,需要一个理论体系支撑来区分与其他派系的不同,于是,历史选择了董其昌。而他们共同将理论躬身于实践,将文人画推向了中国绘画的高峰,因此他们的付出都值得我们后人铭记。

二、陈继儒与项氏家族

近人在研究晚明嘉兴书画世界的时候,把项元汴放在至关重要的位置,因为他确实维系了当时来自各地的名流,不仅有商人、收藏家、还有鉴赏家、书画家。由于他的巨大收藏,引来无数访客,并为整个嘉兴带来了商机,一时成了嘉兴地区书画艺术的核心。项元汴本人也是画家,其子项德新也善绘事,而在项氏一门中,绘事成就最高且最为认真严肃者,并非项元汴或项德新,而是德新之子项圣谟(1597-1658)。

陈继儒与项元汴、其子项德新、其孙项圣谟都有往来,他在《妮古录》中记到:

颜书朱巨川诰真迹有两卷……藏项子京家。

小米云山卷藏项希宪家,后有素心道人及沂阳董复二跋,云林只题四字云:倪瓒曾览。

余于项玄度家见官窑人面杯、哥窑一枝饼,哥窑八角把杯,又哥窑乳炉,又白玉莲花胭脂盒……皆奇物也,是日为乙未八月二十有五日。又黄鹤山樵花溪渔隐一轴,天真道人图一轴,又倪云林一轴……皆生平未见之翰墨也,诸迹中宜以东坡手柬六纸为辅,而以怀素苦笱贴后有米芾文跋者冠之。

此时陈继儒三十八岁,有幸在项家观览如此“奇物”和近二十幅的大师级作品,他压抑不住兴奋,记下每一作品的名字,从这段记述中也可看出项氏家族私下对他的关照。项圣谟也在《尚友图》中,将平生好友陈继儒、董其昌、李日华、释智舷、鲁得之等五人与自己同时画入其中,可见这几人在他心目中的位置。

陈继儒认识项元汴,首先应该是闻其收藏之名,其次通过董其昌认识得以观书画、法帖真迹,也正是由于这样的机缘,使得他艺术眼界至高,这也为他后来的品评赏鉴之功作了铺垫。而关于他学习绘画,大量的真迹便是起初的粉本,于是取法高。他能与项氏家族三代交往不衰,我认为很大原因是由于他对艺术的无限热情和不断追求。

事实也证明,陈继儒与董其昌是当时江南地区享有盛誉的鉴赏家,各地画家皆争相请之作跋、写传,可见能得到他们的评点也是异常光荣的事情。很多人都将他们俩相提并论,特别在书画鉴赏方面,这与他们有共同的绘画启蒙环境、共同的志趣和文化修养层次有关。他们在艺术方面喜欢互相探讨,因此董其昌的许多观点的树立,无不有陈继儒的背后补充和支持。

三、 陈继儒与其他文人

同陈继儒交往的文人有很多,一部分是同乡,另一部分是在文学和绘画上有所建树的人,以下主要了解他与王世贞、王衡、徐霞客等人的往来。

王世贞(1526-1590),明代文学家,太仓(今属江苏)人。嘉靖二十六年进士。他官至刑部尚书,一生为官正直,不附权贵。王世贞的文学思想在当时文坛影响极大,居于领袖地位,与李攀龙、谢棒、宗臣、梁有誉、吴国伦、徐中行等相唱和,史称“后七子”。

前文提到:“王世贞亦雅重继儒,三吴名下士争欲得为师友。”(《明史·隐逸传·陈继儒》)王世贞听说陈继儒少有才名,曾于万历十三年乙酉(1585)专门招之饮于弇园,陈继儒《晚香堂小品》卷二十四《重阳缥缈楼》云:

往乙酉闰九月,招余饮弃园缥缈楼。酒间,座客有以乐坡者推先生者,先生曰吾尝叙《东坡外记》,谓公之文虽不能为我用,而时为我用,意尝不肯下之。余时微醉,笑曰先生有不及东坡者一事。先生曰何事?余曰东坡生平不喜作墓志铭,而先生所撰志,不下四五百篇。较似输老苏一着,先生大笑。

因王世贞的名气,时人争相请之撰志之类。陈继儒在其他诗文中也有多处提及王世贞,可见陈继儒对王世贞的敬仰。

王世贞与王锡爵的关系甚好,因此陈继儒与王衡(王锡爵之子)皆曾跟王世贞学习。《陈眉公先生全集·弃州史料序》:“余尝少从王竞州先生,游居恒谈笑谐谑,无所不委蛇”。由此可知陈继儒的文学素养颇多受王世贞的熏陶。王世贞在绘画上也是见解独到,王弇州跋赵承旨卷云:“苏长公喜画枯木小石,山谷爱画禅伯句,秦少游爱书山鬼句,古人风流奇谲,若合一辙,可想见也”。而他的一些观点主要表现在《艺苑卮言论画》中。

陈继儒与王衡交往时在二十六岁,当时王衡“读书于支硎山”,两人年龄相仿,于是结下了深厚的友谊。王衡(1561-1609),字辰玉,号缑山,江苏太仓人。其父王锡爵为万历年间的大学士首辅(为董其昌的老师),其子王时敏乃清代画家。王衡在明代影响颇大,《明史》有对他的事迹记载,《中国文学大辞典》里有他的条目,在明清戏剧史上,也被列为一代大家。好友陈继儒非常推崇王衡的杂剧,在《太平清话》中将他与徐渭并举:“近代杂剧,惟天池徐渭、辰玉王衡”。

他又在《太史缑山王公传》进一步讲到:“游戏而为乐府,多开拓元人三昧”。认为王衡的杂剧可以与元代杂剧企及。

王衡的仕途颇为不顺,二十四岁时与陈继儒去南京应试,结果不第。二十七岁再试时,却因有作弊嫌疑而引起朝廷争端,直到万历二十九年,考中进士,继而又中榜眼,随后被授为翰林院编修。后倍感无法施展才能,辞官归故里,直到病逝,未再出仕。王衡一生最大的安慰便是认识了好友陈继儒,陈继儒早年在他家坐馆六年,与之同学、同游,王衡虽比陈小三岁,但志趣相投。《缑山先生集》卷一记载:“九月,与陈继儒游杭州西湖”。卷五记:“秋日,董邀王衡,陈饮舟中,并游畸墅”,可见交往之频,感情甚笃。

王衡曾在《祭徐长孺》一文中提及“衡生平多怜寡合,年二十而交兄,又一年交仲醇,始知天下有朋友。”可见王衡生性“多怜寡合”,朋友不多,而自从认识了陈继儒,才觉世间能遇一知己。从王衡所写《仲醇病起》、《怀仲醇》、《秋声同陈仲醇》、写给陈继儒父母的《赠陈镰石先生歌》及《祭陈仲醇母文》等多篇文章中可以看出王衡与陈继儒感情至深。陈继儒在《寄王辰玉》中写道“念子令人远,劳心及夜阑。平生不识路,何以梦长安。”王衡去世后,陈继儒为他写了祭文,写道:“呜呼!弟之与兄别也,乃在正月二十五日,风雨之夕,谁知此夕竟永诀耶。早知不五日,而兄去我何不少留,须臾一视兄含检耶,痛矣!恨矣!无复何言……”,后一连用了十个“不当死”来深切怀念好友王衡。王衡出身显贵,最终不了而终,而他的官途之路也让陈继儒更加看透官场,与之比较,隐逸不失为最好的选择。

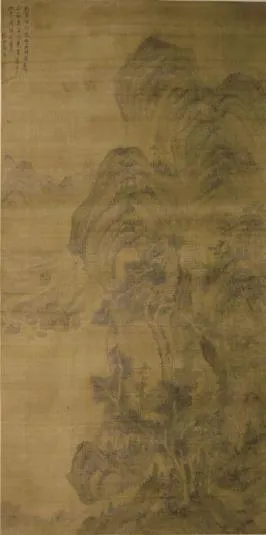

陈继儒 松柏绕山居 绢本设色 117cmx96cm 广州艺术博物院藏

徐霞客与陈继儒相识较晚,“天启四年,因闽人王琦海介绍,见陈继儒(眉公)乞寿文,于是始识眉公”。两人一见如故,也许是陈继儒的隐逸之志找到了寄托,他十分欣赏徐霞客的探求精神,崇祯九年(1636)秋,徐霞客西南之游前,一路乘舟来到佘山,向陈继儒拜别。陈继儒也多次写信给西南旧友让他们帮助徐霞客渡过难关,令徐霞客非常感动,在游记中提及“始知眉公用情周挚,非世谊所及矣”。

在晚明,人们的价值观己有所改变。作为一名文士,不但要会诗书文章,更要会“玩”。这其中就包含“游”,对待画家来说,游记是日常必须之事,这也是最早的“写生”状态,通过身临其境,目视心记,后有感而作,陈继儒也有如徐霞客的那种愿望。他的一些小品文如《过虎丘》《游林屋洞》《游小昆山》《游澄鉴寺》《泛舟》都是他游历的生动写照,画作很多也是这样产生的。

据记载来看,陈继儒一生未出钱塘江,但他在有限的地域内频繁出游,华亭的九峰三泖自不必说,吴中、金陵、嘉禾、武林一带也常常留下他的足迹。陈继儒内心对大自然的追求与对“行”万里路观点的践行,使得他将书画创作与“出游”很好地联系了起来。考证和了解其交游的状态,更有助于帮我们了解其独特的艺术风格和理论观点。

注释

①陈继儒:《白石憔真稿卷八·祭董宗伯文》,四库禁毁书丛刊本集部第66册影印,北京大学图书馆藏明崇祯刻本,2000年。

②(清)缪曰藻:《寓意录·卷四》。

③陈继儒:《妮古录·卷之三》,中华书局,1985年,第30页。

④董其昌:《容台诗集·卷一》,明崇祯刻本。

⑤董其昌:《画禅室随笔·卷二》,山东画报出版社,2007年。

⑥陈继儒:《陈眉公先生全集·年谱卷》,明崇祯间吴震元刻本。

⑦(清)郭廷弼修,周建鼎等:《松江府志》,清康熙二年刻本。

⑧刘墨:《禅学与艺境(上册)》,河北教育出版社,2002年,第311页。

⑨陈继儒:《妮古录·卷之二》,中华书局,1985年,第22页。

⑩陈继儒:《白石樵真稿·卷十七》,杂志公司,1935年。

(11)(美)高居翰:《山外山》,上海书画出版社,2003年,第115页。

(12)(13)(14)陈继儒:《妮古录·卷之一》,中华书局,1985年,第8页。

(15)陈继儒:《晚香堂小品·卷二十四》,杂志公司,1936年。

(16)陈继儒:《陈眉公先生全集·卷四》,明崇祯吴震元刻本。

(17)陈继儒:《太平清话·卷三》,山东齐鲁书社,1997年。

(18)陈继儒:《太平清话·卷一》,丛书集成初编本,商务印书馆,1936年,第9页。

(19)陈继儒:《陈眉公先生全集·卷三十九》,明崇祯吴震元刻本。

(20)王衡:《缑山先生集·卷一》,明刻本。

(21)陈继儒:《陈眉公先生全集·卷三十》,明崇祯吴震元刻本。

(22)徐弘祖:《徐霞客游记·年谱卷》,商务印书馆,1928年。

(23)徐弘祖:《徐霞客游记·滇游记》日记四,商务印书馆,1986年。