浅论地质灾害评价方法

2016-10-20广东省核工业地质调查院广东广州510800

(广东省核工业地质调查院 广东广州510800)

(广东省核工业地质调查院 广东广州510800)

根据连南县地质灾害考察和综合实践研究,作者对连南县区域地质灾害“地质灾害历史”、“地质灾害特征”、“地质灾害诱发因素”和“地质灾害危害程度”等四个方面进行系统的评价,提出四个影响因子,分别为“历史因子”“基础因子”“诱发因子”“损害因子”,并给出计算数学模型,总结出全面有层次的区域地质灾害评价方法,为其他地区的地质灾害评价提供参考。

地质灾害区域地质灾害评价影响因子

1 基本问题

为了系统的进行区域地质灾害评价,首先从以下四个基本问题着手:

问题1地质灾害历史

评价区域地质灾害发育历史与现状,明确一个地区地质灾害发生的背景,如种类、数量、灾害体面积和体积的分布比例等,用历史因子表示。

问题2地质灾害特征

调查区域地质灾害发生的内在原因,评价地质环境要素,包括地形地貌特征、地质体成分和结构、区域地壳动力背景、地质构造活动性、植被类型与覆盖度等因素,用基础因子表示。

问题3地质灾害诱发因素

分析诱发大规模地质灾害的影响因素,如大气降雨、地震和人类活动等,用诱发因子表示。

问题4地质灾害危害程度

预测地质灾害发生后,对人类、财产、工程设施和生存环境等的危害程度,用损害因子表示。

总之,回答上述问题是一个调查研究现状—探索内因—分析外因—确定结果(危害性)的渐进式提出防灾对策的过程。

2 研究流程

(1)开展区域地质灾害综合调查,获取第一手资料。

(2)根据调查结果,编制集成基于GIS的区域地质灾害信息系统。

(3)全面统计分析区域地质灾害的分布特征,分别建立特征指标历史因子、基础因子、诱发因子和损害因子等作为计算因子实现因子表达。

(4)创建四阶段判定模型和数学模型。

(5)分别计算区域地质灾害四因子分布。

(6)编制研究区的四因子区划图,并分区评价。

3 地质灾害历史

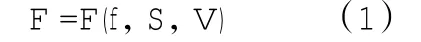

“地质灾害历史”(F)是代表区域灾害频率(f)、面积(S)和体积(V)等特征的函数,表示为:

3.1 地质灾害频率比

设第i单元内灾害频率为fi,单元面积为Si,单元内灾害的频率密度为ρfi;整个研究区面积为S,灾害总数为f,总频率密度为ρf,则第i单元灾害频数比为:Rfi=ρfi/ρf,式中:ρfi=fi/Si;ρf=f/S。

3.2 地质灾害面积模数比

设第i单元内灾害体分布面积为si,单元面积为Si,i单元内灾害的面积模数ρsi;整个研究区面积为S,灾害点总面积为s,总面积模数为ρs,则第i单元面积模数比为:Rsi=ρsi/ρs,式中:ρsi=si/Si;ρs=s/S。

3.3 地质灾害体积模数比

设第i单元内灾害点总体积为vi,单元体积为Vi,i单元内灾害的体积模数ρvi;整个研究区总体积为V,灾害点总体积为v,总体积模数ρv,则第i单元体积模数比Rvi为:

Rvi=ρvi/ρv,式中:ρvi=vi/Si;ρv=v/S。

式中Rfi、Rsi和Rvi统称“历史因子”。

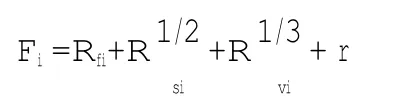

结合大量的实践和连南县地质灾害综合研究,可以建立如下一般公式:

i=1,2,…,m;j=1,2,…,n

式中:Qi—第i单元的“地质灾害特征”指数;j—评价因子;

ai—第j评价因子在第i评价单元的赋值;

bj—第j个评价因子的权重;

m—评价单元数;n—评价因子数。

此时,地质环境要素组合为基础因子,根据地质灾害因子分析,选取基础因子(地形地貌、植被、岩组、构造)等,根据需要和资料详细程度可提取出二级因子(表1)。

式中:Fi—第i单元的“地质灾害历史”指数

Rfi—第i单元的灾害频数比;

Rsi—第i单元的灾害面积模数比;

Rvi—第i单元的灾害体积模数比;

r—修正指数,一般取1.5~2.0。

4 地质灾害特征

式中:q1,q2,q3,…,qn反映地质灾害特征的因素值。

表1 区域地质灾害评价基础因子

判别因子一般分为5级。各指标量值的赋值主要以调查资料的统计分析为基础,综合分析地质灾害与基础因子的关系后,对其进行分级。根据本区各因子与灾害分布的关系程度研究和专家经验确定各因子权重,最终形成“地质灾害特征”判别因子指标量值及权重表。

5 地质灾害诱发因素

“地质灾害诱发因素”是指一定时间内某空间区域在某种诱发因素作用下发生地质灾害的可能性,是在“地质灾害特征”分析基础上迭加诱发因子进行的,同样采用综合指数模型,则:

i=1,2,…,m;j=1,2,…,p

式中:Wi—第i单元的“地质灾害诱发”指数;j—评价因子;

ai—第j评价因子在第i评价单元的赋值;

bj—第j个评价因子的权重;m—评价单元数;p—评价因子数。

“地质灾害诱发”判别因子选取原则是,从地质环境的角度出发,既要充分考虑地质灾害发生形成的内在基本因素(地形地貌、岩组、地质构造、植被),又要兼顾诱发其发生的外部因素,通常指降雨、人类工程活动、地震烈度等。

根据连南县内地质灾害调查的实际资料及已有的工作经验,“地质灾害诱发因素”计算需要的判别因子分为三大类:基础因子、响应因子和诱发因子(表2)。

表2 地质灾害诱发因素表

诱发因子的赋值依据是,根据研究区的地质灾害发生历史,特别是统计分析不同地段、不同诱发因素的临界值范围。赋值范围也分为5级,最大值为5,最小值取1。如遇多个诱发因子参与计算,权值根据诱发因素的相对重要性确定。当得到一个地区的诱发因子预报数值时,计算出的“地质灾害诱发”可以作为预警指标使用。

6 地质灾害危害程度

“地质灾害危害程度”指地质灾害发生后对其影响区内各类承灾体的伤害或财产破坏损失程度,它是地质灾害社会属性的表现形式。

重点考虑地质灾害的强度与受灾区人类生命财产的损害性,并用量化指标表示,表达为:

式中:r1,r2,r3,…,rn—反映地质灾害各项危害的因素值。

区域“地质灾害诱发因素”与“地质灾害危害程度”、承灾体的损害性密切相关。研究表明,承灾体损害性是一个难以确定的变量,它不仅与承灾体类型、结构功能等有关,而且与其所处的空间位置(离灾害体远近、灾害体的不同部位)有很大关系。

总体上,地质灾害对社会造成的破坏表现为人员伤亡、经济损失以及无法用货币衡量的环境破坏效应。

式中:Ri—单元危害;

Wi—单元危险;

Vi—单元承灾体损害性指数。

Vi=ω1V1I+ω2V2I+ω3V3I+…+ωnVnI

式中:V1I,V2I,V3I,…,VnI—各类承灾体(共n类)的易损性指标;ω1,ω2,ω3,…,ωn—各类承灾体(共n类)的损害性指标所对应的权重。

本项研究选取的损害因子为人口密度、财产、工程设施和生态环境(表3)。

表3

承灾体损害因子选取比较困难:

(1)承灾体自身分类复杂,目前没有统一的分类标准,灾害评价中承灾体的性质难以确定;

(2)承灾体损害性不仅与承灾体自身结构、功能有关,而且与地质灾害的种类、强度和空间位置密切相关;

(3)承灾体价值的普查是困难的,很难制定统一的承灾体易损性评价分级标准。

实际计算“地质灾害危害”时常常很困难,主要是很难得到比较准确的数据。连南县“地质灾害危害”的研究就仅考虑人口密度,没有进行权重的运算,而是根据人口密度的判别指标量值,从小到大,分别乘以赋值的1/10。

7 结语

本文从地质灾害直接相关的四个基本问题出发,提出“历史因子”,“基础因子”,“诱发因子”,“损害因子”四个评价因子,并分别给出评价因子的量化数学模型,系统分析总结了如何全面并且有层次性的对一个地区进行“区域地质灾害评价”,为其他地区进行“区域地质灾害评价”提供参考方法。

浅论地质灾害评价方法

■龙滔

P694[文献码]C

1000-405X(2016)-10-382-2