浅谈国企反腐体制机制建设

2016-10-19叶娟

叶娟

摘 要:在国家由计划经济向市场经济转型的过程中,在打造企业制度以及应对全球经济一体化方面,国有企业获得了良好的发展,然而,部分国企在体制机制方面仍存在产权不清、责任不明等问题,加上相关部门的监管力度不够,造成国企腐败频发,系统性腐败窝案也是屡禁不止。本文分析了国企腐败产生的原因及特点,并提出了一些列建议,旨在提高国企在群众心中的公信力,促进国企更好的发展。

关键词:国企;反腐体制机制;建设

胡锦涛总书记在党的十七大报告中提出“更加注重治本,更加注重预防,更加注重制度建设”,强调要以建立健全惩治和预防腐败体系各项制度为重点,逐步建成内容科学、程序严密、配套完备、有效管用的反腐倡廉制度体系。国有企业作为工业和国民经济的中坚力量和重要支柱,必须把反腐倡廉制度建设放在更加突出的位置,使其融入到企业决策、管理和生产经营活动的全过程。深化改革和制度创新,从源头上扎实抓好防治腐败工作,对于推进新形势下国有企业党风建设和反腐倡廉工作,为企业提供坚强的政治和纪律保证,促进企业科学发展具有重要意义。

一、反腐倡廉体制机制简述

(一)概念

反腐倡廉体制机制的概念是指为了防止和遏制腐败行为,实现廉洁政治,在社会生活的各个方面和各个领域,运用多种方式和手段,调动社会各方面的因素,促使各个权力主体、其他社会利益群体和个体,形成相互制约、相互调节的协调关系,共同遵循廉洁从政的法律制度规范的作用过程和作用原理。

(二)内涵

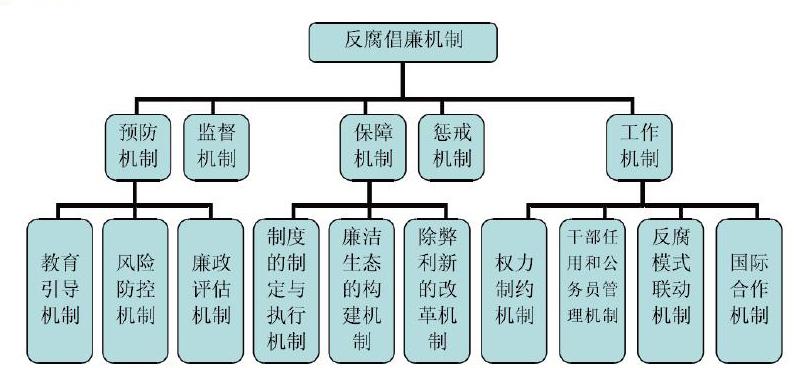

反腐倡廉机制是反腐倡廉工作有效开展的重要保障,近几年来,我国坚持“注重教育,防范为主,突出重点,关口前移”的原则,以制度创新为重点,以强化监督为保障,逐步建立起了一套行之有效的反腐倡廉机制。反腐倡廉机制是个多角度、多层次的概念,其内涵如下图所示:

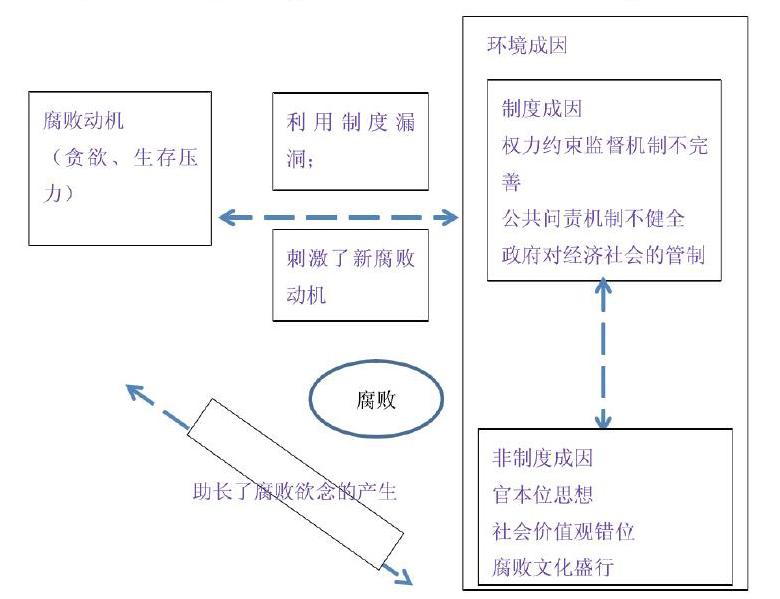

二、腐败成因分析

与腐败相关的成因可分为两大类,一类是行为人主观动机;一类是环境成因。这些因素的相互作用机理是:①腐败行为的发生需要主观上的动机和腐败机会的共同作用。腐败动机产生以后,并不必然会产生腐败行为。行为人会根据现有的制度条件和非制度条件做出风险决策,如果没有腐败机会也不会发生腐败这一行为;同理,没有腐败动机,即使存在腐败机会也同样不会产生腐败行为。②腐败的环境成因可分为制度性成因和非制度性成因。其中制度性的缺失或不合理对腐败的发生所起的作用更具有影响性。③腐败动机产生以后行为人会积极主动去寻找并创造机会去腐败,这也就是所说的“设计的腐败”,这往往会使腐败行为制度化和合法化。而制度上的缺陷,腐败机会的增多也会刺激腐败动机的增加。而非制度环境对于腐败的容忍也会激励腐败的盛行。下图形象的说明了腐败产生的全过程。

三、国有企业腐败特点

(一)腐败行为具有普遍性和多样性

一些国有企业领导者或内部员工利用职务之便,在企业日常生产经营过程中,采取各种手段获取额外收益,腐蚀国有资产。有的故意错误估算国有资产,或低价售出、转让国企产权;有的不追回、不移交、外租外借或外欠資产,随意报废、核销和任意挪用;有的蓄意通过账外资金流循环,侵吞国有资产,造成部分或严重流失;有的内外勾结,转移国有资产。日常经营、财务运作、物资采购等过程通常是案发的主要环节,产品生产和贸易环节的案发也是国有企业涉及较多的部分。

(二)违纪手段的复合性

近年来反腐力度逐渐加大,但仍不能避免一些企业员工通过权钱交易、权色交易等不正当手段恶意竞争的现象存在:有些本可以通过正常渠道完成的工作流程难以走通,而通过非市场经济本质要求的不正当手段与渠道,却顺利完成,这就给不少企业人员造成了“走后门”、“托关系”才能将事办成的误导。其手段由以往的单一走向多元,行为也由过去的隐蔽走向公开,很多人已经习以为常、见怪不怪。

(三)腐败案件多以窝串案形式发生

在我国目前体制中,国企高管一般具有多重身份,身兼数职的情况比比皆然。他们既是企业的董事长、总经理,又有党内职务或行政级别,有的还挂有人大代表、政协委员等头衔,这使国有企业管理者与党政机关之间有着千丝万缕的联系,这种联系使国企一把手面对诱惑的同时,官员利用制度漏洞给国企高管提供便利的现象更为普遍;另一方面,相当多的国有企业从事的都是垄断型行业,市场准入的壁垒,又给了国企滋生腐败的空间。有的经营管理者工作中拉帮结派,勾结串通,形成了一张互相依附的关系网;在经济上结成利益共同体,互相粘连,相互利用。在具有关键意义的招投标、物资采购、仓储保管等过程中,由于牵扯到的工作环节及人员较多,易产生惯性集体腐败现象,多呈串案窝案形式,受贿人数也出现了集群化效应。

(四)涉案金额小案件跨度时间长

与较多腐败形式不同的是,习惯性腐败不是一次性地收受大额贿赂,而是在日常生活中不间断地收取如会员卡、代金券、购物卡等非现金形式的小额礼品或现金红包。一旦累积数额和时间达到了一定的限度便不免暴露,相当一部分国有企业员工的腐败行为就是在这种频繁的不起眼的引诱中败露的。从查办案件情况来看,大部分的国有企业中的习惯性腐败行为,其时间跨度大部分在五年左右甚至更长。在此期问,腐败分子一而再、再而三的收受恩惠,令企业蒙受了重大损失,给企业形象抹黑,造成极为恶劣的影响。

四、加大国企反腐倡廉工作力度的重要意义

(一)关系着国有经济的巩固与发展

国有企业属于社会主义公有制主体,是国家财政收入的主要来源。国企腐败严重影响国民经济,同时还造成国企资产被不法分子侵吞,动摇国有经济的物质基础。只有解决好国企中存在的腐败行为,才能巩固和促进国有经济的健康发展。

(二)关系着国企改革的成功与失败

国企中存在的腐败现象,严重阻碍了国企改革的顺利进行,同时也动摇了国企职工对改革的信心。因此,国企反腐倡廉直接关系着国企改革的成败,要想取得国企改革的成功,就必须对严惩国企腐败行为。

(三)关系着民心向背和企业稳定

能否开展好国企反腐倡廉工作,是保护好、发挥好企业职工群众的积极性、创造性的关键,是协调好党群、干群关系,保证企业的稳定发展的关键。只有顺应民心,抓好国企的反腐倡廉工作,取信于民,增强企业的凝聚力、向心力,从而确保企业稳定发展。

五、当前国有企业反腐体制机制建设存在的问题

(一)部分领导干部严重缺乏自律意识

在国有企业中,有些领导干部在拥有了权力之后,面对各种诱惑丧失了基本的自律意识:权钱交易、中饱私囊;专制作风,盲目决策;贪污公款、侵吞国资等,这些将自己的利益凌驾于企业和国家的利益之上的行为,不但造成企业财富被侵吞,企业内部经营管理混乱,同时也严重损害了国家的利益和党的形象。近年来越来越多的企业高管被曝光和查办,都是因为自律意识差,抵挡不住诱惑,最后走上不归路。

(二)党风廉政建设主体责任制落实不力

有些国企“两个责任”缺位,党组对纪检监察部门查案不够重视、责任不落实,部分纪检监察部门监督责任严重缺失,对企业典型违纪违法案件没有及时进行通报和警示教育,处罚偏轻且追究不力,用党政纪处分替代刑事处罚等。党的十八大以来,国企“四风”问题得到了有效遏制,但仍存在屡禁不止、顶风违纪等问题。

(三)国企对选人用人制度执行不严

国企用人方面表现为沟通酝酿不充分、民主推荐比例不高,干部任免透明度低,某些领导违反干部选用回避制度,违规越级提拔亲属,未经考察、临时动议提拔,离任前突击提拔,“带病提拔”,“带病上岗”,部分到龄领导延时退休,干部交流轮岗力度欠缺,领导监督失之于宽、失之于软等。

(四)企业内部权力过于集中,缺少有效制约

大多数国有企业的董事长与总经理由一人兼得,资产所有者的身份和资产经营者的身份合二为一,这就造成权力过于集中和“一人说了算”的局面,成为反腐倡廉建设监督的重点和难点。权力集中直接导致决策一言堂,权力一把抓,在重大事项决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用等方面有着“一锤定音”的权力。一些规章制度对企业负责人来说形同虚设,没有任何约束力。在这种状况下,体制上会形成个人决定一切的结果,没出现问题时,一荣俱荣,出现问题时,一损俱损。

六、完善国企反腐体制机制建设的策略

(一)创新制度体系,形成反腐的保障机制

在中央纪委第五次会议上,习近平强调:“着力完善国有企业监管制度,加强党对国有企业的领导,加强对国企领导班子的监督,搞好对国企的巡视,加大审计监督力度。”这就要求我们集中力量严厉打击国企腐败案件,一经发现,严惩不贷。像“2014猎户行动”以及“2015天网行动”这样的行动要持之以恒的进行,令腐败分子寝食难安。此外,还需要完善权力制约机制,加强财务制度改革,截断腐败财源。对各个国企,规范其收支行为,针对国企内部各种“灰色”收入,严加整顿,坚决制止乱收费、私收费行为。同时,也要积极推进财务审计制度,卡断国企领导乱开支的路子。

2010年以来,中国石化销售有限公司广西石油分公司增强对地市公司党委领导班子的专项审计和离任审计,邀请第三方对油库和加油站基础设施建设项目、成品油和非油品业务进行专项审计,并将审计结果在公司内部公示,增强财务审计的制度监督约束。

(二)抓好监督和专项巡视,形成反腐的约束机制

从2014年的两轮专项巡视试点看,成果显著,震慑力大,严肃查处了中国华粮物流集团大连北良有限公司原总经理宫明程,一汽原副总经理安德武、李武等人。国企专项巡视指向明确,针对性强,监督效果佳。要通过创新巡视方式,出其不意攻其不备,让心存侥幸者感到震慑常在。另外,充分发挥纪委监督作用,形成整体合力。进一步完善党务、企务、业务等公开制度,使职工群众的监督做到经常化、制度化。要适度分解领导干部的权力,通过合理调整权力结构,實现有效的权力制约,防止权力过于集中。要确保领导干部廉洁从业有关制度的落实。通过领导干部的带头作用,形成落实制度的强大推动力。

2011年以来,中国石化建立网上巡视监察机制,把各省区公司、地市公司涉及基础设施建设、大宗设备采购、资产招投标、成品油直分销及非油品业务等上传到中国石化监察网,接受中国石化集团监察系统及地市公司以上党委成员的共同监督,使“三重一大”得到更加阳光化的监督。

(三)完善国有企业腐败问题刑事法律制度建设

从目前我国刑法规定的条文来看,刑事法律制度中针对国有企业腐败问题的条文不可谓不多,涉及的方面不可谓不广。但这些条文的规定往往过于笼统,且分割在刑法的各个条款之中,松紧不一,缺乏可操作性,而且只重视惩罚不重视预防。由此导致的问题,一方面如果执法力度放松,很多已经存在的企业腐败问题往往不能得到及时制止;另一方面,由于规范笼统,轻易的启动刑事司法程序会导致司法干预公司的正常经营秩序,同时也会导致国有企业经营中相应负责人畏首畏尾,不敢作为。因此,结合国际经验,针对我国国有企业领导干部的培养特点,我国应当针对国有企业贿赂问题进行统一的立法,而不是分割在贪污罪和非国家工作人员受贿罪,以及为亲友非法牟利罪中进行惩罚。同时,考虑到国有企业在国民经济中的龙头和垄断地位,创立良好的市场经济秩序,预防国有企业腐败问题也应当成为刑事法律建设的关注点。

参考文献:

[1]孙伟.以“国企反腐”为契机推进“制度反腐”长效机制建设[J].辽宁行政学院学报,2015,(3):11-14.

[2]李志杰.浅谈对加强国企反腐倡廉建设的认识[J].办公室业务,2015,(18):19.

[3]李汶倩.当前国企反腐倡廉工作存在的突出问题与对策[J].商丘职业技术学院学报,2015,(4):10-12.