基于学科分布的安徽高校产学研合作研究

2016-10-19吴彩丽

吴彩丽

(合肥学院 科技处,合肥 230601)

基于学科分布的安徽高校产学研合作研究

吴彩丽

(合肥学院 科技处,合肥230601)

基于公开发表的论文研究了安徽产学研合作的学科分布模式,包括安徽产学研合作的文章数量按年份分析、安徽产学研合作文章数量大于10的学科分析、安徽产学研合作的学科分布模式、安徽产学研合作的学科集中度模式。以期发挥区域各高校在产学研合作中的学科优势,促进区域产学研合作中各主体要素的科研创新和成果转化水平。

区域产学研合作;学科分布模式;学科集中度;论文

Abstracts:Based on the theses,the paper studies the subject distribution pattern of Anhui industry-university-research cooperation,including the number of theses in Anhui industry-university-research cooperation by the year,the subject analysis of the number of theses,which is more than 10,subject distribution pattern,and subject concentration pattern.The subject advantage of universities in Anhui industry-university-research cooperation will promote the level of scientific research innovation and result transformation of the main elements in Anhui industry-university-research cooperation.

区域产学研合作包括高校、企业、科研院所三个要素,这三个要素之间存在着明显的技术距离,技术距离显著影响着各主体之间的技术溢出扩散。Jaffe1986年首次提出技术距离的概念[1],国内外学者目前对技术距离的相关问题研究,侧重技术距离如何影响技术溢出扩散的机制。研究结论包括两派,一派主张技术距离对技术溢出扩散有促进作用[2];另一派主张技术距离对技术溢出扩散存在抑制作用[3]。事实表明,技术距离过大或者过小都不利于技术溢出。[4-5]

为了全面探讨主体间技术距离的差异对其在区域产学研合作中的影响,本文创新性地从区域产学研合作论文的学科分布视角入手,以深入研究区域产学研合作中各主体间的学科分布模式,以期促进区域产学研科技合作创新和科技成果转化水平的提升。

1 数据采集与处理

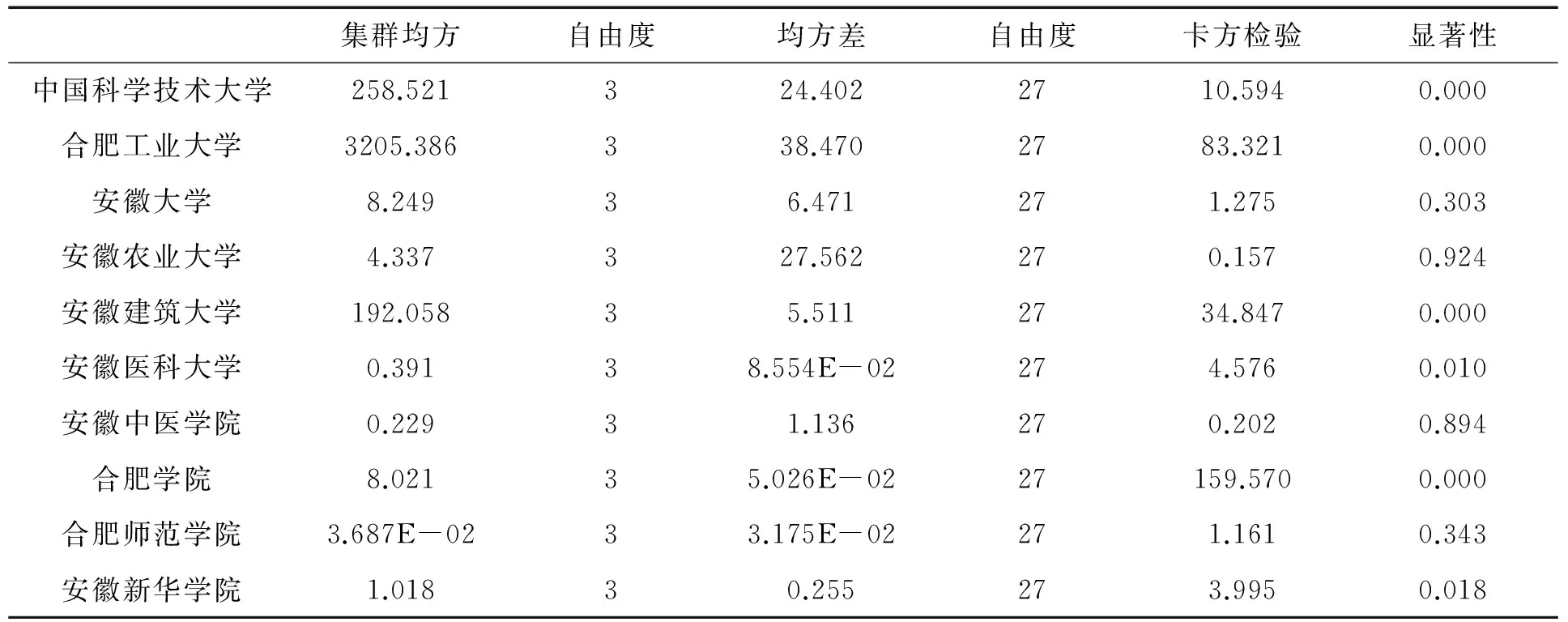

本文通过中国知网期刊全文数据库,收集安徽地区10所高校参与的产学研合作论文数据,10所高校分别是中国科学技术大学、合肥工业大学、安徽建筑大学、安徽农业大学、安徽大学、安徽中医学院、安徽新华学院、合肥师范学院、合肥学院、安徽医科大学,以这10所高校的单位名称为关键词进行检索,检索表达式为“单位=××大学(学院)and公司”,例如要检索中国科学技术大学的产学研合作论文,检索表达式为“单位=中国科学技术大学and公司”,以保证检索结果是是区域某高校与公司之间产学研合作的成果,共计835篇文章,进而对检索结果进行去噪处理,以确保进行下一步分析的都是真正产学研合作发表的学术论文,得到797篇文章。为了科学表征产学研合作的学科模式,如果一篇文章是两个学科交叉的,在本文中把每个学科的数值取为0.5,10个单位的学科聚类分析详见下表1。

表1 安徽高校产学研合作的聚类分析

注:以上数据在p=0.01水平上显著。

整理以上797篇论文相关的学科数据指标。共包括31个学科,从聚类分析可见,合肥工业大学、中国科学技术大学、安徽建筑大学在建筑学学科方面的产学合作具有相似性;合肥工业大学和中国科学技术大学在电子、经济和天文学学科方面的产学合作方面具有相似性;合肥工业大学在电子学学科方面的产学合作具有相似性;安徽农业大学在轻工业学科反面的产学合作具有优势性。

2 安徽产学研合作的学科分布模式

2.1安徽产学研合作的论文数量按年份分析

为促进区域科技成果转化,安徽也加快了创新驱动发展的创新性省份建设步伐,但高校的创新作用并没有充分发挥出来,为了探究安徽产学研合作具有怎样的学科模式,下面将进一步研究。

对安徽产学研合作的论文数量按照年份分析,得表2。

由表2可见,从1994年到2014年的21年间,安徽地区参与产学研合作呈整体上升趋势,从1994年的发表7篇研究论文到2013年的发表91篇,增长了12倍。虽然2014年发表论文数量为33篇,有所下降,但整体呈上升趋势。

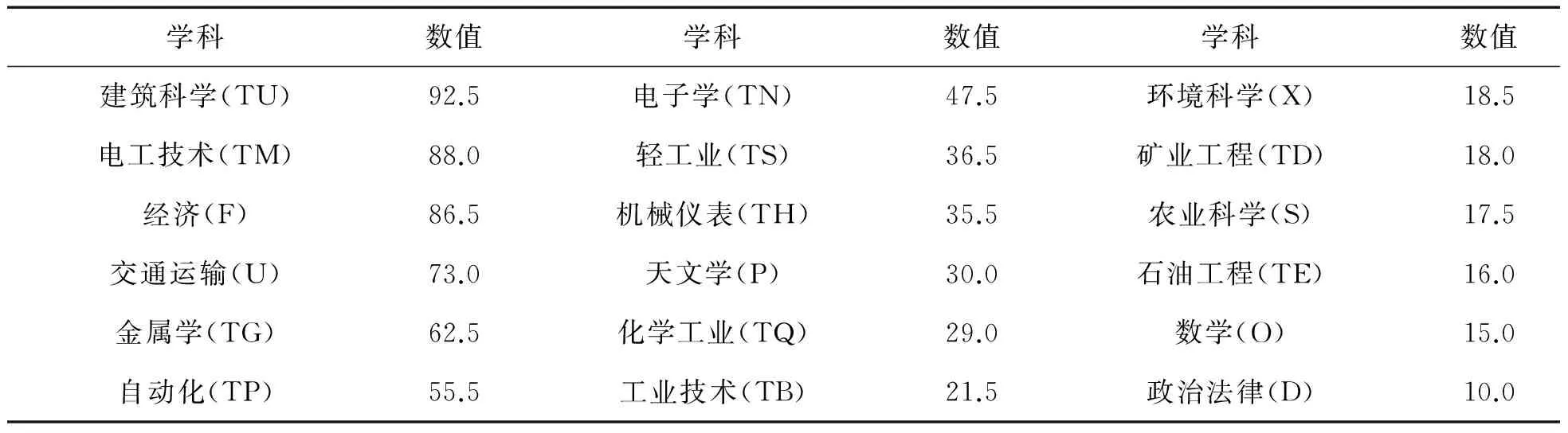

2.2区域产学研合作论文数大于10的学科分析

下面进一步分析论文数量大于等于10的学科(见表3)。从表3可见,共涉及18个学科,分别是:建筑科学(TU)、电工技术(TM)、经济(F)、交通运输(U)、金属学(TG)、自动化(TP)、电子学(TN)、轻工业(TS)、机械仪表(TH)、天文学(P)、化学工业(TQ)、工业技术(TB)、环境科学(X)、矿业工程(TD)、农业科学(S)、石油工程(TE)、数学(O)、政治法律(D)。其中建筑科学(TU)的论文数量最多,为92.5篇;其次是电工技术(TM),88篇,第三位是经济(F),为86.5篇,第四位是交通运输(U)为73篇,第五位是金属学(TG)为62.5篇。

表2 安徽高校产学研合作的论文数量按年份分布

表3 安徽高校产学研合作文章数量大于10的学科分析

2.3区域产学研合作的学科分布模式

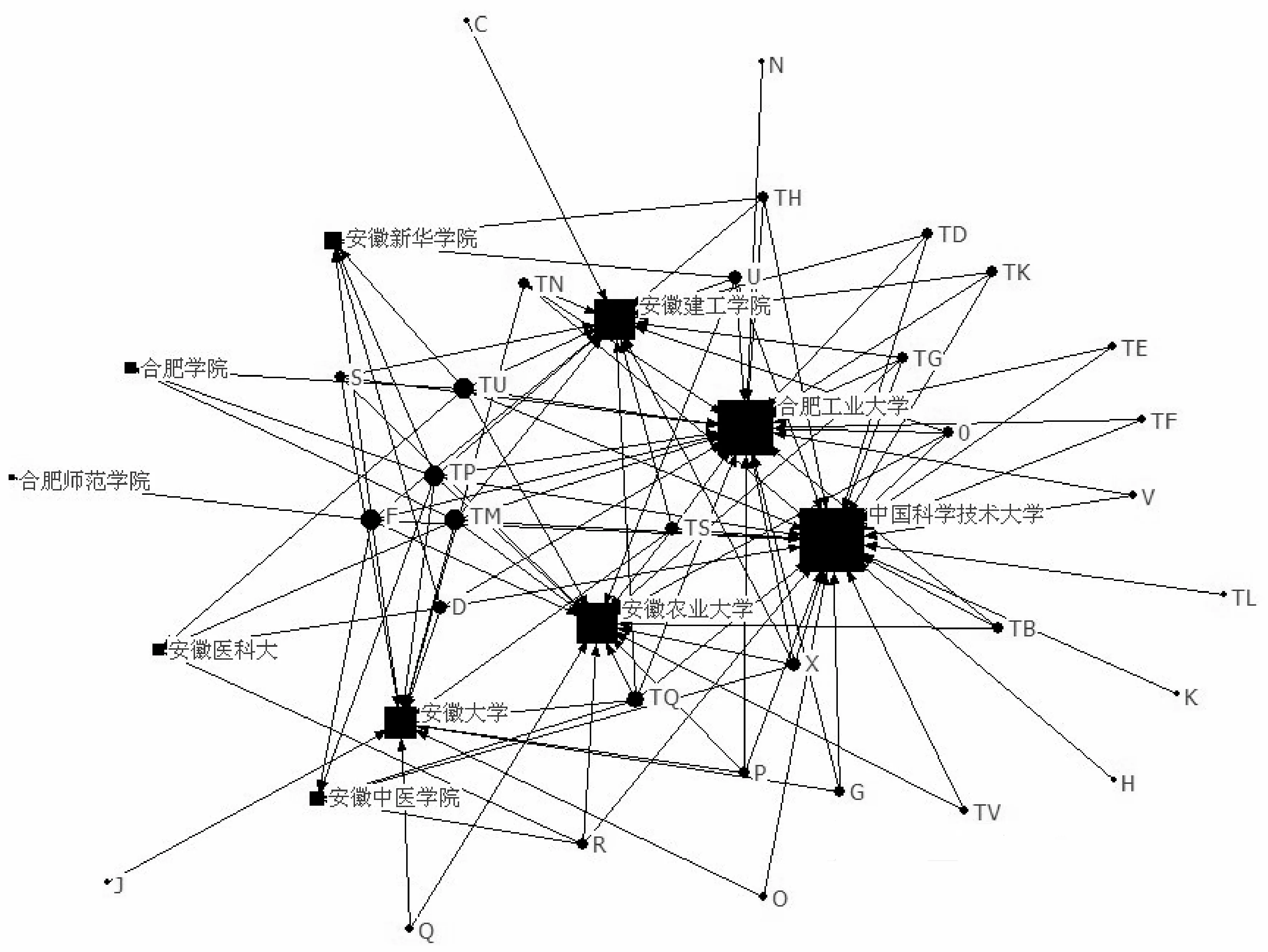

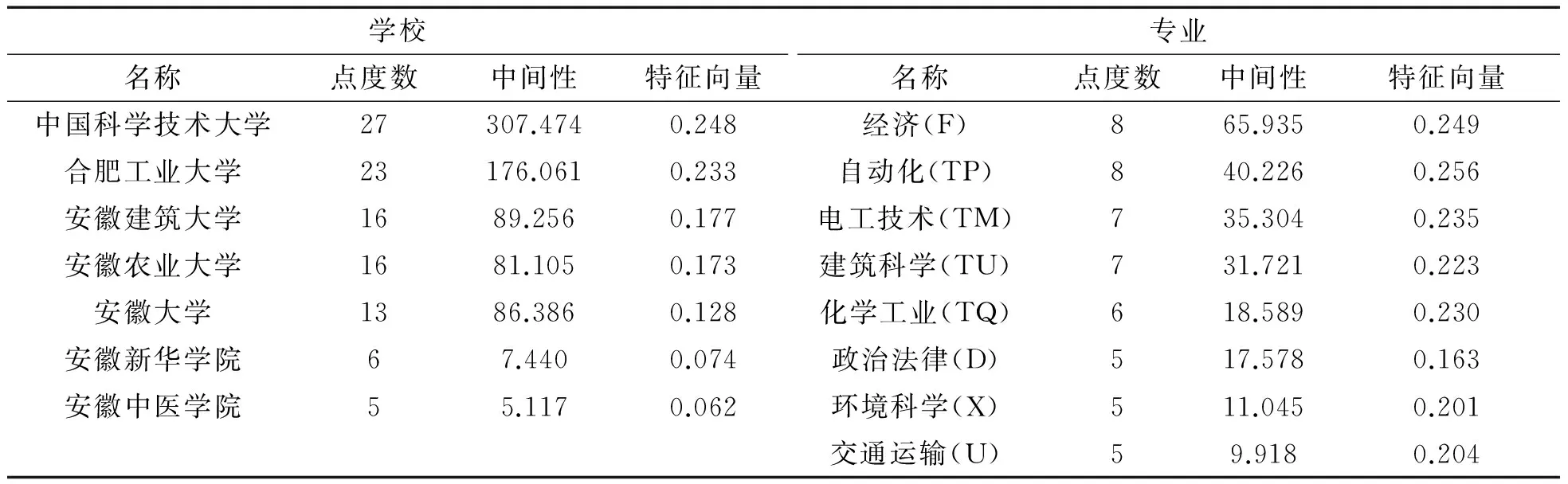

对安徽地区高校产学研合作的学科分布进行社会网络分析,得出学科分布图1,其中图1中代表性数据节点的指标见表4。在对高校学科分布的社会网络分析中,显著节点的点度数从大到小排序依次是中国科学技术大学、合肥工业大学、安徽建筑大学、安徽农业大学、安徽大学、安徽新华学院、安徽中医学院;而安徽大学中间性的数据指标为86.386,大于安徽农业大学的数据指标81.105。代表性的学科点度数及中间中心性的数据指标从大到小依次是经济(F)、自动化(TP)、电工技术(TM)、建筑科学(TU)、化学工业(TQ)、政治法律(D)、环境科学(X)、交通运输(U),而特征向量的数值,则是自动化(TP)最显著,为0.256,化学工业(TQ)为0.230,大于建筑科学(TU)的0.223;环境科学(X)和交通运输(U)的特征向量的数值指标分别为0.201、0.204,大于政治法律(D)的数值0.163。

从上文分析可见,安徽高校产学研合作的学科分布模式存在较明显差异,政府应该根据高校的学科模式差异因地制宜制定产学研合作创新政策。

2.4安徽产学研合作的学科集中度模式

CRn的值越大,集中度越高,越趋于垄断;CRn的值越小,集中度越低,越趋于完全竞争。

美国学者贝恩和日本学者植草益分别将30%和40%作为CR4和CR8区分竞争型和寡占型的标准,高于标准的是寡占型,低于标准的为竞争型。[7]

从表5可知区域产学研合作的学科分布集中度属于寡占型。日本学者植草益又将寡占型细分为极高寡占型 (CR8≥70%) 和中高寡占型(40%≤CR8<70%) 。从表5可知,安徽高校产学研学科集中度属于极高寡占型。

图1 安徽高校产学研合作的学科分布

学校名称点度数中间性特征向量专业名称点度数中间性特征向量中国科学技术大学27307.4740.248经济(F)865.9350.249合肥工业大学23176.0610.233自动化(TP)840.2260.256安徽建筑大学1689.2560.177电工技术(TM)735.3040.235安徽农业大学1681.1050.173建筑科学(TU)731.7210.223安徽大学1386.3860.128化学工业(TQ)618.5890.230安徽新华学院67.4400.074政治法律(D)517.5780.163安徽中医学院55.1170.062环境科学(X)511.0450.201交通运输(U)59.9180.204

表5 安徽高校产学研合作的学科集中度

3 结 论

3.1区域产学研合作学科数量丰富

从以上研究可见,区域产学研合作具有丰富的学科数量,共涉及32个学科,文章数量大于10的学科也有18个:分别为TU、TM、F、U、TG、TP、TN、TS、TH、P、TQ、TB、X、TD、S、TE、D、O。可见,合肥地区高校的很多学科都参与到了区域产学研合作中,从学科点度数及中间中心性的数值从大到小依次是F(经济)、TP(自动化和计算机技术)、TM(电工技术)、TU(建筑科学)、TQ(化学工业)、D(政治、法律)、X(环境、安全科学)、U(交通运输),可见产学研合作对经济的促进作用是学界关注的热点,同时自动化和计算机技术也在产学研合作中被充分重视。同时,电子技术、建筑科学和化学工业等研究是产学研合作的重点领域,而且环境和安全科学等社会问题也成为产学研合作关注的重点领域。

3.2区域产学研合作学科集中度高

区域产学研合作具有较高的学科集中度,而且是属于寡占型的学科集中度。

可见在区域产学研合作中,由于各高校学科差异、高校的科研政策导向等差异,直接影响着各高校参与产学研合作的学科模式差异,同时由于高校的学科基础差异,导致各高校参与产学研合作的学科较为集中,使得各高校在产学研合作中具有较高的学科集中度。

总之,在区域产学研合作中,不仅具有丰富的学科模式,而且具有较高的学科集中度。同时,区域产学研合作非常重视对社会普遍关注热点问题的研究,展现了区域产学研合作对社会经济发展具有重要的意义。鉴于各高校的学科研究基础、科研政策导向、科研外部环境等的影响,使得各高校参与产学研合作的学科存在显著差异,为了充分发挥各高校参与产学研合作的积极性,需要政府发挥对各主体要素之间的调节作用,以期发挥各高校在产学研合作中的学科优势,促进区域产学研合作中各主体要素的科研创新和成果转化水平。

[1]Jaffe A.Technological Opportunity and Spillovers of R&D:Evidence from Firm’s Patents,Profits,and Market Value[J].American Economic Review,1986,76(5):984-1001.

[2]Narula R,Marine A.FDI Spillovers,Absorptive Capacities and Human Capital Development:Evidence from Argentina[C]//MERIT Research Memorandum,2003:016.

[3]Haddad M,Harrison A.Are There Positive Spillovers from Direct Foreign Investment? Evidence from Panel Data for Morocco[J].Journal of Development Economics,1993,42(1):51-74.

[4]周华,韩伯棠.基于技术距离的知识溢出模型应用研究[J].科学学与科学技术管理,2009(7):111-116.

[5]刘志迎,单洁含.技术距离、地理距离与大学-企业协同创新效应——基于联合专利数据的研究[J].科学学研究,2013,31(9):1331-1337.

[6]孙玉涛,刘凤朝,徐茜.中国高技术产业空间分布效应演变实证研究[J].科研管理,2011,32(11):37-44.

[7]陈明.植草益的经济规制理论评价[J]经济学情报,1994(1):64-66.

[责任编辑:张永军]

On the Subject Distribution Pattern of Regional Industry-University-Research Cooperation Based on Theses

WU Cai-li

(Science and Technology Department,Hefei University,Hefei230601,China)

Anhui industry-university-research cooperation; subject distribution pattern; subject concentration; thesis

2016-03-10

2016-05-22

2016年度合肥学院科研发展基金人文社科项目(16RW07ZDA)、安徽省哲学社会科学一般项目(AHSKY2014D23)、合肥学院省人文社科重点研究基地项目(14JD03RW)资助。

吴彩丽(1976—),女,辽宁开原人,合肥学院科技处副研究馆员,博士;研究方向:科技政策与管理、科学计量学。

C93

A

2096-2371(2016)03-0120-04