开放还是“熵”?

2016-10-18詹湛

詹湛

音乐与人文学科间的渊源由来已久,内容上的互相引证自不待言,结构上的两相参鉴也不在少数。单说我们所熟悉的“变奏曲”吧,昆德拉的《笑忘录》、福克纳的《喧哗与骚动》都从“变奏曲”形式里汲取过营养,社会学家列维·施特劳斯的大作《一座幽灵城市的拓扑学结构》也采用了“从表面上看”极其标准的变奏曲结构。

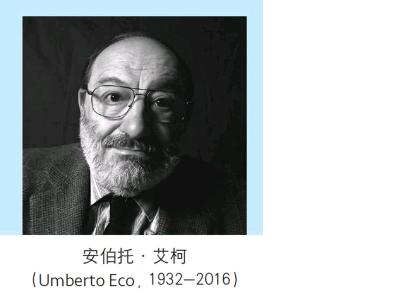

而距离我们最近的,将音乐和文学紧密联系的人物,就是二○一六年初去世的意大利作家、学者安伯托·艾柯了。艾柯先生三十多岁就写出了相当不错的文艺理论著作《开放的作品》,可是直到四十八岁才开始正式写小说,之后一发不可收拾,从还称不上小说的、更像反讽与挑衅语录的《带着鲑鱼去旅行》,到夹杂了诸多学科的《玫瑰之名》,无不有“理论家来搞文学”的寰宇胸怀。然而,本来专研理论的他为何转向小说呢?他的回答倒很幽默:“经验告诉我,学者的作品要想流传后世是很困难的,因为理论会变化……许多的小说却不断被再版,作家留名后世的几率比学者大很多。”

兴许是对理论太熟稔了,艾柯一手搞出了名为“百科体”的小说。不过,若往前看个几十年,我觉得那像是对意大利同行卡尔维诺的一种回应。卡尔维诺曾声称自己是个“结晶派”,此话怎讲?结晶体的排列组合对应小说的结构;结晶体无限生成对应小说的开放生成;结晶体有多个琢面对应小说的多重主题等等。而艾柯则更进一步,认为艺术作品“不是已经完成的作品,不是要求在一定方向之内使之再现并加以理解的作品,而是一种彻底‘开放的作品,是演奏者在进行美学欣赏的同时去演绎完成的作品”。换句话说,将主动权交到了品赏者手中。他的意思是,一件艺术作品,其形式虽然是完成了的、封闭的,但完全能以千百种不同的方式来看待与解释。

他在《开放的作品》的第一章启首处就引证了施托克豪森《钢琴曲第十一》:作曲家将全曲十几段全写在一大张纸上,而且就这么一页,演奏者可以先演这段,也可以先演那段,也可以自由组合……继而是贝里奥的《长笛独奏变奏曲》:音符组合安排固定,但时值长短不定,由演奏者而非作曲家决定。艾柯赞赏这些作品的理由是,在新音乐的世界里,听者不受一个绝对的中心的局限,利用音响的某种特性构筑自己的听觉体系。艾柯认为那接近于爱因斯坦的时-空理解,因为此刻每个点都具有相同的价值,也都有各自的机会,不是吗?

艾柯说到做到。他自个儿的小说,就是这一音乐思路的具体实践。它们常常蕴含庞杂的知识,神学、哲学、美学、科学,有人形容为“一座海量知识山”,实在是非常之恰当。很多时候,你可能转眼就忘记了三页之前他所提到的人名或地名,而真正把握一本《傅科摆》的精髓?拜托,那还是留给书评家们吧。

从某种角度说,艾柯的小说似乎在刻意效仿新音乐,想取得打破“中心音的概率模式”后所产生的一种混乱;从另一角度看,那也是他最不混乱的秩序所在—以哲学术语形容之,思想的不一贯性和非二元价值逻辑,正是艾柯一场展示平衡能力的、背着包裹走钢丝般的表演,让人想到了卡夫卡“饥饿艺术家”的反面。当他自己开始说,“音乐结构不再必然取决于音符先后顺序”而产生的定理危机,在当代文学中也能有清晰体现的时候,我们知道了他的确是与时俱进的、音乐家式的小说家,可是从另一个层面上讲,同样是一次很大的冒险。

他的小说里,素材取借得过于芜杂繁复,让我不得不想到“热寂”这一概念。在这种百科式的写法下,所希冀的“开放性之美”的确是有了,却又容易成为纯然干巴的艺术符号学。与艾柯观念可以两相参鉴的,我想,正是另一位大作家品钦的“熵意识”,他著名的《万有引力之虹》,或者《拍卖第四十九批》里,都呼应着对热力学第二定律“熵”的暗指,即人类社会的种种秩序和机制,将最终趋向于“热寂”,为什么呢?与物理学中近似,一个系统越有序,严密的组织必然导致繁复和累赘的信息与意义,它走向“热寂”的倾向力就越大。这么看来,愈高度文明化的事物愈易混乱,像是不可避免的走向。作为一个普通(而非专家级)读者,当艾柯小说里的信息增量到一定程度时,特别如《波多里诺》和《傅科摆》,你会清晰地察觉到“熵”的危机,就是也如桑塔格所言的:“那些历史负担—不同流派、时期、文化的产物之过量供应,会引发一种疲软,因为有太多的榜样,太多的刺激,最后只有走入‘戏仿模式加以处理或逃避。”通俗一些说,作者自己也会累。难免,到了《开放的作品》谈话的最后,百事通的艾柯毕竟也走向了更直截了当的禅宗公案、道教和约翰·凯奇。

所以艾柯是勇敢的,但也是危险的。英国批评家赫伯特.里德有一句话是对症的:“概念艺术处于一个很危险的状况,它容易使艺术变成哲学和科学的附庸。”何况就文字事实看,他的“庞杂体”小说中所动用的奇经八脉确然及不上作家品钦或卡尔维诺那般的老道,“概念小说家”的成分在艾柯身上是大于“内容小说家”的。

不出意料,西方文学评论界对艾柯日益“清单化”的趋向也不乏批评之声,不是认为好的艺术家善于从内部对旧形式进行革新,而不应该将所有的一切都抛弃,就是说“他危险地将音乐同形象艺术、文学相类比”等等。简而言之吧,是说艾柯的“开放”过了头,便成了有摧毁力的解构工作,以传统美学论,那是打坏旧格局的撒旦来了,怎可不防一手?

回过头来观察,即便在自由度高于文学的当代作曲领域,太“开放”的声响也有一个很大的弊端:没法形成期待与解决的传统关系,听者的快感往往会变成面对太多选择可能性时所产生的茫然无力。钢琴家古尔德向来口无遮拦,坚持认为那“期待、解决”的快感只是历史、社会环境给我们教育后得出的设想形式,或者说那是一种“后天人为”的秩序井然。话虽不假,但艾柯自己也意识到了:“一千种脱离调性体系的音符安置方式,比一支小夜曲告诉我的东西少得多。”

艾柯一人所遭遇的犹疑,其实正反映了现代社会人们整体的处境和心态:胆大心多,理之还乱。

接着我们不禁会问,身为作家的艾柯为何会如此热衷音乐?

大学毕业后不久,艾先生就进入了新闻传媒界,与一批前卫作家、音乐家和画家交往。特别是在电台工作期间,艾柯结识了布列兹和施托克豪森,而贝里奥更对艾柯的写作产生了极大影响。闲暇时分,艾柯会津津有味地为单簧管乐手朋友撰写唱片小册子,喜欢吹奏竖笛什么的,尤其钟爱范·艾科(Jacob van Eyck),这位十七世纪曾在乌得勒支的大教堂任弗莱芒长笛手兼作曲家。有一次,艾柯甚至把他加工成了自己小说里的人物;该小说中的两艘船被命名为“达芙妮”和“阿玛瑞利”—其实都是那位的作品名。

一九九五年,艾科受访于BBC4台的广播节目《荒岛唱片》。我们知道,一般而言,“荒岛唱片”指的是受邀嘉宾会说一说他们愿意带上荒岛聆听的少数几张唱片。而当时艾柯的选择与他的写作风格一样,芜杂得很,让人捧腹。第一说的居然是美国电影《北非谍影》主题曲《时光流逝》,理由是:“我是少数几个看着《北非谍影》电影,就能背诵出下面每一行台词的人。”接着,肖邦《第二钢琴奏鸣曲》首乐章让他忆起童年往昔—“大概是我听的第一首古典作品。到了战后,收音机是我进入古典音乐宇宙的一扇门。”

接着节目播放了贝多芬《第七交响曲》的第二乐章。艾柯说:“我之所以特别喜欢它,是因为记得年轻时有一晚在都灵音乐学院,我一个座位都找不到。所以我不得不站在一级台阶上从头听到尾,甚至连乐队的影子都没见到。我是那么的孤单—也许非常适合缪斯的降临。当音乐进行到了第二乐章时,不知怎么的我就哭了。所以每每播放起它,都会勾起那段深深的回忆。”然后他们聊到了莫扎特《唐璜》的咏叹调,“最后一幕的旋律线实在太难了,你哪怕听上个好几年,也没法自己学会唱,除非你是专业的。因为那咏叹调堪称‘可怕,是一种来自不期而至的地狱的力量,超出了人类的理解力,每一次听它,都会让我颤栗……”出人意料,艾柯将写过《三分钱歌剧》的库尔特·魏尔(Kurt Weil)定义为他眼中最伟大的当代作曲家,而不是他的小伙伴贝里奥或施托克豪森。

最终,名单里自然少不了巴赫的名字,他的《哥德堡变奏曲》“是将音乐的复杂性与为观众准备的、最完整的亲和力的完美合成体”,因为听者完全抛弃了自我的存在,将心神贯注其中。当主持人返回主题,问艾柯愿意带上“荒岛”共度时光的那唯一一张唱片是哪一个时,他思忖片刻,还是选择了《哥德堡变奏曲》,理由是“那可以无限地延续下去”。

你瞧,列一份“荒岛清单”都这么七上八下、互相不搭的,不愧是发散思维“过度”的艾柯大师。他曾说,自己的出生地是一座意大利小城,那儿气氛冷静而平淡,他判断自己内在的怀疑主义禀赋很可能正源于此。写出《无限的清单》之后,艾柯又一次用冷幽默来解释数十年来对“清单”的喜好:“人皆有限,一个让人沮丧、让人羞耻的局限是:死亡。这就是为什么我们喜欢所有那些‘我们假设没有限制,也因此而没有终结的事物的原因。这是一种逃避关于死亡想法的想法。我们喜欢清单,因为我们不想死。”既严肃、诚实,又滑稽、淡然,他喜欢清单,但最终仍选择了“可以无限延续”的哥德堡。

当艾柯被问及,他写作时听不听音乐,他说:“看情况,有时拿音乐作背景还行,有时则不需要。”