《对玻恩及其学派的系列研究》连载⑦——朗德及其与玻恩的关系

2016-10-15厚宇德

厚宇德

(河北大学 宋史研究中心,河北 保定 071002)

《对玻恩及其学派的系列研究》连载⑦

——朗德及其与玻恩的关系

厚宇德

(河北大学 宋史研究中心,河北 保定071002)

朗德是20世纪很有作为的一位理论物理学家.在他的科学生涯中多次蒙玻恩欣赏、关照与提携.在玻恩因纳粹迫害失业时期,朗德曾竭力设法要帮助玻恩.玻恩对朗德的关照是他惜才爱才的一个特例.朗德学有所成则证明玻恩是有眼力的伯乐.玻恩与朗德都谦逊做人而醉心于研究事业.发生在二人之间的感人故事说明,一流的物理学家也是有血有肉的人.无论做人做事,玻恩与朗德都堪称物理界的楷模.

朗德;玻恩;朗德因子

作为一位理论物理学家,随着朗德因子、玻恩-朗德方程、朗德间隔定则、朗德劈裂因子等术语写入物理学词典和相关领域的著述,阿尔弗莱德·朗德(Alfred Landé,1888-1975)的科学地位是不言自明的.在Wolfgang Yourgrau撰写的朗德讣告中,对于朗德如此盖棺论定:“朗德是一位杰出的演讲者,是当代物理学领域以及科学的哲学领域的巨人.”[1]这一评价是恰当的.在朗德的早期科学生涯中,多次得到玻恩的赏识、关键性的举荐与大力帮助.

1 朗德科学生涯的几个主要阶段

朗德1888年12月出生于德国的埃尔伯费尔德(现为伍珀塔尔市的一部分).朗德中小学在何处受教育?关于他的文章,以及对于他的访谈中,都没曾提及.根据他对库恩所说,知道他在中学时数学、物理成绩优异,而且很早就有了投身物理学研究的志向.现有的涉及朗德大学教育的文章,都说朗德在慕尼黑大学与哥廷根大学学习.他自己也曾说:“我从慕尼黑来到哥廷根,再回慕尼黑,然后再来哥廷根.”[2]1962年3月接受库恩采访时朗德说,自己的大学生涯开始于马堡大学(the University of Marburg).朗德说自己迈进大学门槛时,以为已经做好了充分的准备.因为在中学时,他是学习数学和物理最好的学生.到了大学后朗德发现,坐在自己周围的同学也都是数学与物理学得很好的人.在马堡大学朗德学习不到4个月,之后他即去慕尼黑大学.在慕尼黑学习1年半之后,朗德还没有接触到索末菲教授,于是他第一次去了哥廷根.朗德说:在哥廷根,托普利茨的微分方程和复杂函数等数学课程给他留下了深刻印象.1909年玻恩作为讲师,在哥廷根大学开设第一门课,或1910年开设第二门课的时候,朗德是听课者之一:“在哥廷根我真正进入到了对于物理学更加细节的学习与研究阶段.……在物理学方面我选了新教师马克斯·玻恩的课,我对他的课很感兴趣.”[2]后来众所周知玻恩成为了一位著名的善于教学的教授,但是朗德说当时玻恩上课还很不在行.听玻恩的课,除了学到知识,朗德还与玻恩建立了友谊:“那是他的第一门课或第二门课.显然他对我在课堂上提出的一些问题感兴趣,因为他后来还记得我,并做了对我而言是人生决定性的最关键的一件事:推荐我做希尔伯特的助手.”[2]这件事发生在1913年.朗德解释说,成为希尔伯特的助手对于他而言至关重要,因为“作为希尔伯特的助手,我就当然地在科学界获得了一个‘官方的’地位,而成为年轻数学家与物理学家团体中的一员.”[2]朗德认为成为希尔伯特的助手,是他个人科学生涯的开始.1962年3月5日朗德与库恩等人共进午餐时,朗德再次说如果没有玻恩的举荐而成为希尔伯特的助手,他后来只能从事高中教师之类的职业.朗德认为在当时慕尼黑索末菲的小组中他自己太小,因此没有什么发展的空间与机会.哥廷根给了他所需要的自信[3].因此在还没有获得博士学位之前,他已经在哥廷根大学有了一席之地.在1914年第一次世界大战爆发前两周,朗德在慕尼黑大学索末菲那里获得博士学位.

第一次世界大战期间,朗德先是加入红十字会并在那里服务两年.当时的玻恩对于第一次世界大战没做是非与正义与否的思考.在哥廷根大学做讲师期间,他相信德国是为了高尚的理由去战斗的.他没有参加军队,但是带领朗德等学生到乡村去帮助收割农作物,以此支援前线.在柏林大学做副教授时,玻恩征得普朗克的同意,主动去为国家效力,参加了物理学家维恩主持的由物理学家和技术人员组成的部队,研制飞机上的无线电.其后因老朋友拉登伯格邀请,玻恩参加了陆军“火炮试验委员会”.这一工作相对而言比较安全.玻恩从别的部队要一些他认识和了解的学习数学和物理的优秀大学生过来,他希望以这种方式保护科学人才.在哥廷根大学做讲师时有位玻恩认识的学习数学的天才学生,在战争中丧失了生命.玻恩确信德国因此失去了一位一流的数学天才(玻恩为这位学生写了讣告并在柏林自然科学学报发表,这对于玻恩以及这家期刊而言都是异乎寻常的).这位学生的去世促使玻恩尽其所能保护年轻科学人才.他第一个保护的对象就是朗德.在火炮测试委员会,玻恩与朗德(后来还有马德隆)等人研究通过炮声测定火炮位置的方法,私下还开始卓有成效的对于晶体的研究,极大地推进了晶体研究以及化学计算.如1918年他们得到了计算晶格能量的玻恩-朗德方程(The Born-Landé equation):

式中的NA是阿伏伽德罗常数;M是马德隆常数;z+是阳离子电荷;z-是阴离子电荷;e=1.6022×10-19C,即一个电子电荷数;ε0是真空电容率;r0是相邻离子之间的距离;n是玻恩指数(一般在5~12之间),由实验测量固体的压缩率来确定或由理论推导得出.对于这一时期与玻恩的交往与合作,朗德在接受库恩采访时说:是玻恩克服很大困难把他安排在身边,“那一时期我接受了(科研工作的职业)训练.然后开始了玻恩与我之间的密切合作.”[3]

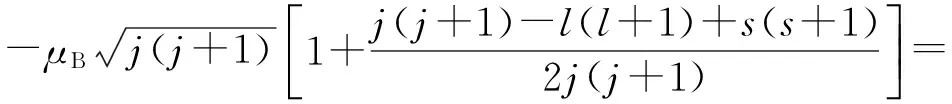

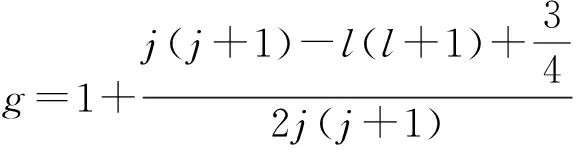

1919年玻恩开始到法兰克福大学做教授,他邀请朗德来法兰克福大学从事研究工作.朗德到来后,除了每周在大学做一次讲座,还到中学去上数学和音乐课.但是他主要的精力还是用于科学研究.这时朗德开始转向对光谱学的研究.他主要关注多电子原子的光谱.在法兰克福大学从事研究工作期间,朗德做出了他最著名的发现:朗德因子(Landé g-factor).置于磁场中的原子所携带电子的总磁矩μ,在总角动量J方向的分量为

1968年朗德80大寿,美国物理界要为其出版一本纪念文集.组织者请已经86岁高龄的玻恩为之撰文.此时玻恩已经不能撰写学术论文,但是他寄来了一封回忆与朗德交往经历的公开信.提到法兰克福大学朗德发现朗德因子那段时间发生的事,玻恩说:“我在法兰克福做教授期间,你出现在那里,并用一些时间在我宁静的系部去完成你令人吃惊的研究,那是关于复杂谱线和塞曼效应的.如果我记得不错的话,一段时间里你就坐在我的对面,我们共用一个书桌.你深深沉浸在你的计算中,而在另一个房间,斯特恩与盖拉赫正在做着他们著名的实验.”[4]

1921年玻恩离开法兰克福大学去母校哥廷根大学做教授,朗德其后也在图宾根大学获得了副教授职位.在图宾根大学工作期间,朗德继续取得新的成果,如提出朗德间隔定则(Landé interval rule)和朗德劈裂因子(Landé splitting factor)等等,其中前者指出在同一多重谱项中,相邻两个能级的间距正比于这间距所包括的一对能级中较大的总角动量量子数j.

1929年朗德应邀到美国哥伦布市的俄亥俄州立大学做系列学术讲座.1931年朗德在俄亥俄州立大学获得教授职位,在这里他工作直到1960年退休.在图宾根和俄亥俄期间,朗德提出一些关于热力学公理的新奇概念,也发表了一些量子力学方面的论文.自20世纪50年代后,朗德一直极力反对量子力学的所谓哥本哈根解释.与薛定谔等人放弃粒子说而只坚持波动说.相反,朗德尝试只基于粒子说来阐释量子力学的基本原理.他曾希望得到玻恩对于他这一想法的支持.但是玻恩坚持粒子说,也认可波动说,即在玻恩看来微观客体具有波粒二象性,因此玻恩没有声援朗德.

1962年朗德对库恩说,在一件事上他愧对玻恩:“我的数学知识很零散,只是这学点那学点,我从来没能成为这方面的专家.我对于玻恩有深深的歉意,他一直责怪我缺乏坚实的数学基础.”[2]可见此时的朗德对于玻恩仍以师视之.

朗德1975年11月在俄亥俄逝世.

2 朗德对于玻恩和海森伯的评价

如果说1921年之前朗德多受玻恩的影响和关照的话,那么在其后的几年里朗德与海森伯的合作则明显增多.朗德和海森伯都是在索末菲那里拿的博士学位,又都先后听过玻恩的课并深得玻恩赏识,因此这种双重“师兄弟”关系使二人相交甚密自然而然.朗德在法兰克福的研究成果是海森伯研究塞曼效应的基础.[5]1921年9月在德国物理学会会议上,海森伯第一次见到了他这位“大师兄”,其后一段时间里,两人几乎每天都要通信.[5]1924年1月海森伯曾到朗德任职的图宾根大学与朗德紧张地用几天时间合作撰写一篇论文.[5]朗德与玻恩、与海森伯都有过合作的经历,对他们都十分了解.因此朗德对于海森伯与玻恩的对比评价尤其值得重视.比较两人,朗德说:“海森伯(的思想)有些模糊含混,玻恩能把一切搞清楚.”朗德认为“玻恩的思想远在海森伯之上.”[3]

朗德的这种评价显然是那些认为在20世纪物理学史上列于爱因斯坦、玻尔之后,海森伯稳坐第三把交椅的人们难以理解和接受的.但是朗德对于玻恩与海森伯都了解至深,其观点应该比较可信.与其他科技明星不同,对于玻恩评价极高的,多是与他非常熟识的专业人士.在玻恩带领弟子们建立矩阵力学、自己提出波函数统计诠释之前的1920年,爱因斯坦就曾这样评价玻恩:“任何地方只要有你,那里的理论物理就会兴盛起来,在今天的德国,找不到第二个玻恩了.”[6]控制论创始人维纳与玻恩有过合作的经历,维纳曾说:“在我看来,有一点是非常清楚的,即海森伯教授是在与玻恩教授有长期联系,因而受玻恩富有成效的思想的影响之下,表述出他的杰出工作的.人们很容易在评价一个杰出年轻人的成果时,全部忽略他可能从他的导师那里得到的伟大启示,特别是从如此富有思想而又如此慷慨大方的玻恩的身上.我确信当所有量子理论的历史搞清楚、写出来之后,人们会看到,玻恩教授实际所起到的作用要远远超过现在一般人所认识到的.我是在充分欣赏、肯定海森伯教授的(甚至超越其所作所为)的前提下,这样讲的.”[7]

玻恩1970年元月去世,他的弟子、诺贝尔物理奖获得者玛利亚·戈佩特在纪念文章中说过这样的话:“玻恩的去世标志着一个时代的结束;他是发展了原子结构理论、致力于最早的量子理论研究,并最后看到它发展成我们时代的量子力学的那一代人中的最后一个成员.”[8]理解玛利亚这段评价还要注意到一个事实,即此时长期以来一直被高调誉为量子力学创立者的海森伯尚健在.玛利亚是较早清晰表述在建立矩阵力学过程中玻恩、海森伯以及约当几个人关系的人,即主导者是玻恩,而海森伯和约当只是助手或合作者,海森伯不是引路人:“物理学最激动人心的时代之一开始了.玻恩与海森伯以及约当合作,发现应用玻尔-索末菲量子论解决问题时,存在力学上难以解释的困惑和无法克服的困难.玻恩-海森伯-约当的矩阵表述与薛定谔的波动力学具有不同的形式,但是很快(物理学家)指出了二者的等价性.相比而言现在通常认为两种理论中,玻恩-海森伯-约当所选择的途径更加具有基本性.”[8]

科学史家萨顿曾说:历史学家“必须尽一切可能来确定他所考察的事实是真的,而且已经从包围着它们的谬误和废物中把它们清理出来.”[9]在研究工作中,竭力追求去伪存真,接近史实并揭示史实,这应该是史学工作者最基本的职业道德,史学研究的意义即建筑于这一追求之上.

3 朗德1933年曾竭力设法帮助玻恩

1933年玻恩被迫离开德国,进入失业状态.之后他收到过一些邀请函,而第一封邀请函就来自在美国俄亥俄大学做教授的朗德.对此玻恩在他的回忆录[10]以及为朗德纪念文集撰写的公开信中都曾提到.

本文作者2014年7至9月在剑桥大学丘吉尔学院档案中心收藏的玻恩档案资料中,见到了几封玻恩提到的当年朗德写给玻恩的信函.但是信函为手书,实在难以辨识.好在与这些信函在一起的还有一封1933年5月12日俄亥俄州立大学物理系负责人Alpheus W.Smith致玻恩的一封打字的正式邀请函.该信中提到:“我想你知道朗德教授还有托马斯教授在这里,我们想在这里努力开展理论物理研究工作.”但是俄亥俄大学这几位同仁只能为玻恩争取到1933-34年度一个学期的访问教授的资格,而不是长期的教职.而且这个访问教授的收入(约2000至2500美元),还不是由官方支付,而是这几位教授从他们的个人经费中凑出来的.这位负责人说的很清楚,这是因为当时美国的经济情况相当不好.当时玻恩的好朋友爱因斯坦、弗兰克等人都已在美国,爱因斯坦没有好的办法帮助玻恩,弗兰克只能邮寄一些美元接济玻恩.可见当时要在美国得到教授长期教职何等困难.也可以想见朗德当时已经尽到了最大努力说服自己的同事们,可谓患难见真情.朗德当时的想法是玻恩先来美国,然后再寻找其他机会.

在1968年为朗德纪念文集撰写的公开信中玻恩回忆说,在困苦的时候,收到了朗德的信函后,他与家人十分激动:“我难以描写它给我们带来了多大的快乐和安慰,它使我们感到我们没有被遗忘.随后其他的邀请也先后到来,最后我选择了去剑桥大学.因为我有在那里学习的经历,我熟悉英国人的生活方式.另外,那时在卢瑟福领导下的剑桥卡文迪什实验室是物理学的一个中心.我希望你没有因为我的决定而责怪我.无论如何,你的邀请是最早的,因而也是最让我感到温暖的.”[4]

4 结语

萨顿曾说:“伟大的科学成就是罕见的,伟大的科学家更为罕见.当它(他)出现的时候,叙述它(他)的伟大是重要的,从而形成高尚的榜样……生动地描述那些伟大的先驱和把他们树立为人们所铭记、所崇敬的榜样,是科学史家的职责所在.”[9]萨顿的这一思想应该永远是科学史家的座右铭.朗德讣告的撰写者说朗德是一位“不引人注意的、谦逊的、从不招摇卖弄的人”.[1]作为玻恩研究者,笔者认为这样的修饰语也很贴切地完全适用于描写玻恩.人以类聚,这也许就是二人之间亦师亦友,朗德一生敬重并高度评价玻恩,玻恩赏识并多次帮助朗德的原因.这两位谦逊而伟大的物理学家对于科学研究的专心痴迷,相互交往中的彼此关心与善意,彼此之间的感恩与感激、欣赏与敬重,都着实感人而堪称楷模!

[1]Wolfgang Yourgrau.Alfred Landé[J].Physics Today,1976(5):82-83.

[2]Thomas S Kuhn, John L Heilbron, Paul Forman, et al.Archives for the History of Quantum Physics. Philadelphia: The American Philosophical Society Independence Square, 1967. E1 Reel 3.

[3]Thomas S Kuhn, John L Heilbron, Paul Forman,et al.Archives for the History of Quantum Physics. Philadelphia: The American Philosophical Society Independence Square, 1967. E1 Reel 7.

[4]Wolfgang Yourgrau edited. Perspectives in Quantum Theory——Essays in Honor of Alfred Landé[M]. Massachusetts: The MIT Press,1971:2-3.

[5]大卫·C. 卡西第. 海森堡传(上册)[M].戈革,译.北京:商务印书馆. 2002:157.

[6]Max Born.The Born-Einstein Letters[M]. London:The Macmillan Press Ltd,1971:25.

[7]厚宇德,韩小菊,张德望.维纳的哥廷根情缘及其与玻恩的彼此评价[J].大学物理,2015(3):36-40.

[8]厚宇德,张卓,赵诗华. 玻恩与玛利亚·戈佩特的师生情谊[J].大学物理,2014(11):38-43.

[9]乔治·萨顿.科学的历史研究[M].陈恒六、刘兵、仲维光,编译.上海:上海交通大学出版社,2007:49.

[10]Max Born. My Life[M]. London : Taylor & Francis Ltd,1978:256.

注:文献[2]、[3]为20世纪60年代托马斯·库恩等人根据搜集的资料以及采访近百位物理学家的录音制作的微型胶卷,共19套分藏于世界各地,本文作者2009年曾在英国伦敦自然博物馆图书馆研读该文献.

Alfred Landé and the relations between Max Born and Alfred Landé

HOU Yu-de

(The Center for Studies of Song History, Hebei University, Baoding, Hebei 071002, China)

Alfred Landé was a good achiever as a theory physicists in 20thcentury. In his scientific career, many times he was appreciated, helped and nurtured by Max Born. When Born was persecuted by the Nazis and lost his job, Landé did his best to help Born. What Born did to Landé was a special example of the things which Born did for scientific talents. That Landé learned something and did some excellent research works proved Born was a good developer. Born and Landé were modest men, and all wrapped up in their research works. The moving stories between them shown they were full of flesh and blood. Whether being a good man or doing things, they were the great example in the world of physics.

Alfred Landé;Max Born;Landé g-factor

2015-10-22;

2015-11-13

国家自然科学基金面上项目(11375050)资助

厚宇德(1963—),黑龙江明水人,科学技术史博士,河北大学科学技术史教授、博导,中国科学技术史学会理事、中国工程史学会理事,主要研究方向为物理学史与物理文化.

《对玻恩及其学派的系列研究》连载

O 4-09

A

1000- 0712(2016)03- 0056- 05