交通标志牌的图像转喻解析

2016-10-15黄元龙冯小玮

黄元龙,冯小玮

(肇庆医学高等专科学校,广东 肇庆 526020)

交通标志牌的图像转喻解析

黄元龙,冯小玮

(肇庆医学高等专科学校,广东 肇庆 526020)

交通标志牌是一种常见而又简洁的图像转喻,尽管其色彩、形状、线条、图案等各方面的设计简单粗犷,却可以表达充足的意义,传递其交际意图,这与人的转喻认知是密不可分的。通过对交通标志牌的转喻分析可知,图像转喻和语言转喻的认知操作方式是一致的,这充分说明了转喻认知的普遍性。此外,转喻认知具有经济省力的优势,可用于指导交通标志牌的设计。

交通标志牌;转喻认知;图像转喻;认知优势

交通标志牌是用文字或符号引导、限制、警告或指示信息的道路设施。交通标志牌一般设置得非常醒目、清晰、明亮,以便实施交通管理和保证交通安全顺畅。交通标志牌在保证交通安全、促进经济发展等方面发挥着越来越重要的作用,也引起了研究人员的广泛关注。由中国知网检索的数据发现,目前,关于“交通标志”这一主题的期刊论文已超过1050篇,硕士、博士学位论文也多达252篇。但是从语言学的角度考察交通标志牌的研究为数甚少。张德禄和王群运用了多模态语篇分析中的视觉语法理论探讨了交通标志牌的构图意义。[1]王群从系统功能语言学和社会符号学的角度探究交通标志牌这种多模态语篇以及它们在建构元功能时的符际互补机制,丰富了多模态语篇分析理论,并从语言学的角度为城市交通标志牌的规范设立提出了建议。[2]但是,人们如何从交通标志中基本的形状、少数的线条、概括的图案、单调的颜色等元素中理解其传递的意义和交际意图?人们在设计和理解交通标志牌时运用了什么样的思维方式?概言之,交通标志牌的产生和理解体现了人类的那种认知机制?此外,近年来语言学界对转喻的探讨已经拓展到语言模态以外的其他模态。我们认为,既然语言学界对语言模态的转喻的探究已足够深入,关注非语模态的转喻现象更能揭示人类转喻认知的普遍性。鉴于此,本文将运用图像转喻理论分析交通标志牌的认知机制。

一 转喻认知和图像转喻

(一)作为认知方式的转喻

在传统修辞学中,转喻被看作是一种修辞格,一种纯粹的语言现象。认知语言学认为,转喻和隐喻一样,也是一种认知和思维方式。Lakoff和Johnson指出,转喻具有普遍性和系统性原则,是一种以经验为基础的认知现象和认知方式,常用语指导人的思维和行动。[3]35-40转喻从本质上说是两个不同事体(event)之间的替代关系,即用一个事体替代另一个与之相邻的事体。Lakoff指出转喻认知中的两个事体处于同一个理想化的认知模型(ICM)之中,转喻属于ICM的内部的认知操作。[4]78而在Langacker把转喻看成是一种参照点现象,[5]其实质是以参照点的方式用一个概念实体去理解和掌握另一个概念实体心理过程。Radden & K. Vecses对转喻的定义进一步完善,他们认为转喻是在同一ICM中,一个概念实体(本体)为另一概念实体(喻体)提供心理通道的认知过程。[6]

Radden & K. Vecses认为有ICM的地方就会有转喻产生,人类认知中的ICM不计其数,因此转喻也无穷无尽。必须指出的是,表达意义的形式是多样的,语言只是其中最为常用的形式之一。除了语言这种形式之外,人们还可以使用别的形式表达意义,例如,达·芬奇可以用绘画来体现寓意,聂耳可以用乐曲抒发情感,舞蹈家杨丽萍用优美的舞姿表达对生活的热爱,米开朗基罗用大卫的塑像表达对英雄的崇敬和爱戴,等等。总之,在表达和理解意义的地方就有ICM的存在,有ICM就有转喻认知,只是体现的形式不尽相同罢了。转喻作为一种基本的认知机制,语言和其他交际形式是这种认知机制的不同体现形式。人类的思维方式和认知方式不只可以以语言形式实现,还可以以图像、建筑、音乐、声响等其他形式实现,如此以来,转喻自然可以体现在图像、建筑、音乐、声响等多种形式,形成各种模态的转喻。

(二)关于图像转喻

当转喻以图像模态实现时便产生了图像转喻。对图像转喻的研究比较少见,直到近几年才开始有学者关注。例如,Moes在研究有关“愤怒”和“恶心”的图像隐喻时,发现了可以表达这两种情感的转喻符号。[7]Forceville在研究漫画时发现了“愤怒”的情感转喻:“情感的胜利特征指代情感”,[8]例如,当漫画中的人物脸色通红、双唇紧闭、双目圆睁、拳头紧握时,说明他(她)非常生气或愤怒了。蓝纯和刘娟考察了中国漫画《梦里人》中的关于“愤怒”的图像转喻,得到了与Forceville类似的发现。[8]钟书能和李丹婷以多模态语篇《成长故事》为例子,将转喻扩展出五大类共九种转喻形式。[9]此外,张辉和展伟伟、赵秀凤和苏会艳等也从多模态语篇分析的角度对视觉隐喻和视觉转喻进行了分析。[10-11]

虽然研究的数量极为有限,但足以说明两点:一是转喻认知机制确实不仅可以体现在语言中,也可以体现在其它的交际手段(模态)中,图像转喻便是有力的证据之一;二是图像转喻的研究仍旧很匮乏,这一现象仍有很大的空间值得探讨。本文以图像转喻为视角探讨交通标志,其意义之一就在于拓展图像转喻的应用领域,证实转喻认知的多样性和普遍性。

二 交通标志牌中的图像转喻类型

和语言一样,图像也是一种概念符号,同样表达意义。教师在讲授知识时通常借助图片和动画使所授的知识变得通俗易懂,建筑工人根据工程设计图可以完成巍峨雄伟的建筑,这说明在很多情况下,图像比语言更能直观生动地表达意义,更容易为人理解。交通标志牌的图像极为简单,标志牌并非一幅幅写实情景照片,也非表现丰满细腻的画作,而只是呈现粗略的线条或人和事物的大致轮廓,却能够表达充足的意义。我们认为这是因为人类具备转喻的认知方式,通过转喻认知操作,人们把交通标志中简略的线条、轮廓等信息跟其他与之相关的信息联系起来,使得其内容丰富、意义完备。通过对交通标志的观察分析,我们发现其图像转喻符合Radden & Kövecses[6]所述的语言转喻的类型,具体包括以下几种:

(一)“符号—概念”转喻

符号ICM将形式和概念联系在一起,用语言符号表达语言概念,这种基本的转喻揭示了语言的本质,充分说明语言的实质是基于转喻的。此外,某些特定的符号形式便规约性地代指某一个或多个概念,如符号¥可以指“人民币”、“金钱”、“货币”等概念,而符号MYM则通常代指“dollar”这一概念。Lakoff & Turner将转喻描述为“代替概念的词语”。他们一针见血地指出,除了使用形式之外我们没有别的方式可以表达和交流概念,语言和其他交际系统必须是转喻性的。也正因为如此,语言的这种转喻特征难以引人注意。[12]108和语言一样,交通标志也是一种符号,是表达概念的一种形式,其中相当多的符号已经深入人们的认知框架或背景知识中。如,有箭头的线段表示行车的方向,曲线和折线表示弯道,红色表示禁止而黄色表示警告等等,这些背景知识包含在符号ICM中,帮助人们迅速识解交通标志的意义。这些例子说明,在“符号—概念”转喻中,图像转喻和语言转喻在操作方式上是相同的。

(二)“部分—整体”转喻

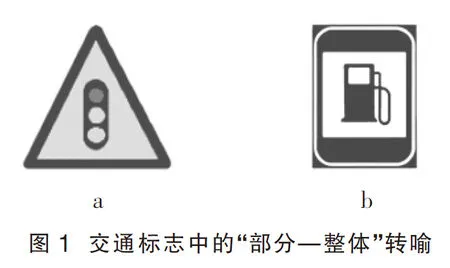

“部分—整体”的关系转喻是一种极为常见的转喻方式。语言转喻中常用face代指person(如:There are some newfacesin our office.),用“手”代指“人”(如:帮手、新手、扒手),这些都是“部分代指整体”的转喻,它们的转喻效果分别是突显(salience)了face在人物识别时的作用和“手”的工作特征。在交通标志牌中亦不乏此类转喻(见图1)。

以上两例中,图1a中用交通灯三盏不同颜色的灯代指整个交通灯塔或灯柱。交通灯总是矗立在十字路口或丁字路口,除了红、黄、绿三种颜色的灯之外,通常还需要支架、支柱、计时灯等部件,但是,道路行驶中,行人和司机通常关注的是灯的颜色,而忽略了其他部件,因而灯得以突显出来。图1b则用加油站的组成部分加油台和加油管代指整个加油站。很显然,一个“加油站ICM”除了有加油机主体、输油管之外,还应有加油枪、计量表、油泵、停车场、工作人员、员工休息室、办公室、厕所、甚至商店等设施。但通常司机最关心的是有一个蓄满机动车油的装置和一根油管,就可以把车加满油。正因如此,这两个部件得以突显,而其他设施却被忽略了。这两个例子告诉我们,交通标志牌也可以使用事物突显的部分代替整个事物,这和语言中的“部分—整体”转喻具有一致性。

(三)“范畴成员—范畴”的转喻

在人们的认知经验中,如果范畴中某个成员比较典型或者最为人们所熟悉,那该成员就在整个范畴中得以突显,从而该成员就可用来转喻整个范畴。

在道路行驶中,当驶近多牲畜地区时,需要提醒驾驶人员注意牲畜突然横过道路,但“牲畜”这个范畴较为宽泛和抽象,不可能把所有牲畜的轮廓都呈现在画面狭窄的交通标识牌上,因此选取该范畴中的成员“牛”代指整个“牲畜”范畴。牛是最常见、也是人们最熟悉的家畜,所以在“牲畜”这个范畴中得以凸显,成为该范畴的典型成员(见图2a)。在“机动车”这个范畴中,人们最熟悉最常见的就是小汽车,因此范畴成员“小汽车”在“机动车”这范畴特别突显,也就可以用来转喻整个“机动车”范畴(见图2b)。

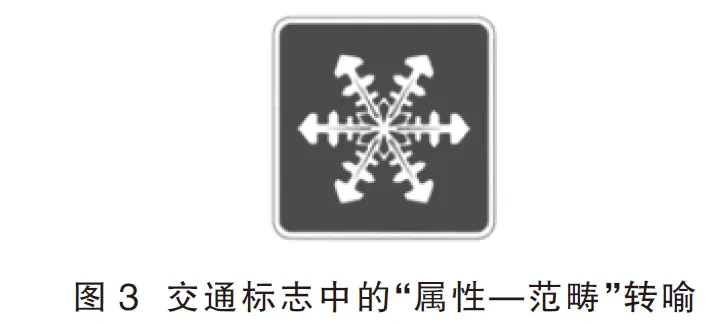

(四)“属性—范畴”转喻

在同一个ICM中,本体和喻体之间的映射是构成转喻的基础。在范畴ICM中,范畴的各种属性共同组成范畴的整体概念,当范畴的某种属性突显并指代范畴整体或同一范畴内的其他属性时,便构成了“属性—范畴”转喻。交通标志的简略图案不可能丰富细腻地描绘出某一概念范畴的各种属性,相反,它只能概括地勾勒出概念的某些属性,并使之代表整个范畴概念。图2两个标志中的图形仅是实物“牛”和“小汽车”的大致轮廓,也仅代表实际物体的很小一部分的属性,却让观察者联想到“牛”和“小汽车”的整体概念,并进一步转喻为更大的范畴“牲畜”和“机动车”。在“冬季旅游区”这一概念范畴里包含有“冬天”、“游览”、“处所”等属性,而“冬天”典型次范畴里则常常具有“寒冷”、“雪花”等属性,因而图3交通标志中的雪花图案可转喻为“冬季旅游区”这一范畴概念。

(五)“行为/事件—场所”转喻

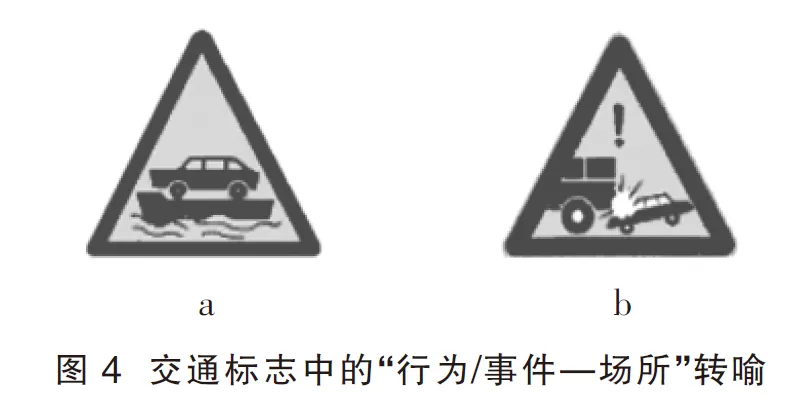

“行为ICM”(Action ICM)通常涉及施事(agent),行为(action),工具(instrument),客体(object),原因(cause),结果(result),时间(time),场所(place)等成分。Radden & K.vecses[5]列举了多种转喻关系,其中包括:施事—行为,工具—行为,客体—行为,结果—行为,方式—行为,时间—行为,目的地—运动,工具—施事,等等。但是他们未提及“行为/事件—场所”之间的转喻关系,交通标志则为这种转喻关系提供了证据(见图4):

从画面图形来看,图4a显示的是一辆小汽车在渡船上渡江的行为,实际代指渡口这一场所;图4b描述的也是一个事件,即一辆小车撞上了另一辆车的尾部,造成交通事故,实际含义是代指前方是事故多发地段,从而提醒驾驶员谨慎驾车。

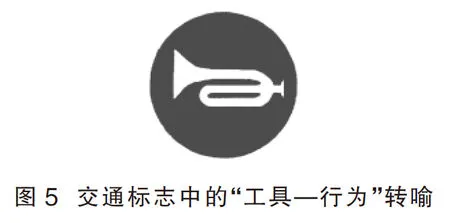

(六)“工具—行为”转喻

以工具代指行为,也是人们常见的认知方式之一,语言中的名动互转现象就是充分的例证。如,hammer(锤子)本为表示工具的名词,to hammer(用锤子锤)则表示用hammer这种工具实施某种行为。交通标志中同样存在这种转喻现象。如图5所画的是一种工具(喇叭),实际代指的是“鸣喇叭”的行为。这是因为“喇叭”和“声音”之间具有邻近性(contiguity),人们一看到喇叭就会联想到它发出的声音。

通过以上讨论可见,从交通标志牌提供的实例来看,图像转喻和语言转喻在类型上是相同的,在实质上它们的认知操作是一致的。不论是语言转喻还是图像转喻,它们都是产生于转喻思维过程,反映了人们认知世界的方式。图像转喻现象从另一个侧面证明了转喻认知的普遍性,换言之,转喻首先是认知的和思维的,然后具体体现在语言与行为中,体现在人们生活各个方面。

三 经济省力:转喻认知的优势

转喻认知的基础是“邻近”或“突显”。这两个特性使得两个不同的概念(或事体)之间具有常规关系,以至于当其中一个概念(或事体)被提起时,人们就会立刻联想到与之具有这种关系的另一概念(或实体),从而达到认知上的经济和省力。

转喻认知的经济省力性体现在概念表征和符号形式两个方面。在概念表征方面,转喻能使人用简单明了的表述代替比较复杂的事体或概念。例如,老师教学生“树”这个词时,只需要用一幅简笔画或指着教室窗外的树枝就能传递“树”的概念,而不必挖一整棵大树搬进教室。一幅简笔画可以勾勒出树的最突显的特征,而树枝是树最为突显的部分(因为经常被看见),通过人们的转喻认知,便可得到“树”的概念。当人们走进饭馆用餐时,总是能听到餐馆的服务生“9号,酸辣猪肠一个,米饭一个”之类的吆喝。其中“9号”代指“在9号桌点餐的顾客”,因为,顾客和桌号之间具备了邻近性,使得两者形成了常规关系。在紧张忙碌的工作状态中,服务生要记住每位顾客的名字是非常费力和困难的,但通过餐桌号来替代顾客自然容易许多,这使得服务生能够比较经济、省力地记住每位顾客需求。在符号形式方面,转喻使人能够用简洁的语言形式替代复杂繁琐的符号形式,最明显的例子就是缩略语。黄元龙[13]指出,汉语缩略语的生成理据是省力原则,即缩略语使人们在语言交际中更为经济省力,如用“肇庆医专”替代“肇庆医学高等专科学校”属于“部分代指整体”的语言形式转喻,也是一个通过缩略来使语言经济省力的例子。

交通标志牌的设计和识解就是通过转喻认知的方式实现的。简略的图形,粗陋的线条,单调的颜色却能表达足够的交际意义,这是因为转喻认知使人能够根据自身经验将已提供的不完整信息补充完整,从而得到一个概念的完型(gestalt),理解标志牌的画面意义并推导出其交际意义。例如,一辆汽车在交通标志牌上只有简笔画似的大体轮廓(外形),汽车的细节部分(如车灯、车轮,车内饰等)则由观察者根据自身经验加以补充,以便完全理解“汽车”这一概念。这种设计充分利用了转喻认知的优势,即经济省力。这种设计需要遵循经济省力的原则,主要有两方面的原因:一方面,由于交通标志牌的版面非常有限,不可能描绘太多的内容,只能将事物或概念中最突显的部分或特征交代出来,让驾驶员通过转喻认知推断出被省略的部分或特征,从而取得比较经济的表达效果。即便是一个简单的交通灯,也包括红灯、绿灯、黄灯、灯杆、灯柱、时间提示、箭头指示等,这些部件中最突显的是红灯、绿灯和黄灯,因此提醒“交通灯”的标志牌上至画了这三个不同颜色的交通灯(见图1a),通过省略次要的、不突显的部件,这个交通标志牌的内容表达更为经济省力。另一方面,在道路交通中,驾驶员行车速度比普通步行者快很多,在匆忙的一瞥中不可能感知太多的概念信息,也不可能花很多时间和精力对感知到的信息精细加工,这样容易分散驾驶员的注意力并有可能导致事故的发生。因此,交通标志牌的图案、线条、颜色等内容需要设计的非常简练,尽可能用简洁的内容传递复杂的交际信息,使驾驶员能够一目了然地理解其含义并做出相应的反应。例如,在交通标志牌中表达一个地方或场所实非易事,因为很难把该地方或场所描绘得准确而且细致;在“渡口”的交通标志牌(见图4a)中,设计者用“事件转喻场所”的认知方式,把发生渡口的最突显的事件(摆渡)通过一条船载着一辆车渡河的简略图案表达出来,使驾驶员对该场所的用途能够即刻心领神会,在理解上省时省力。

总之,转喻认知的优势在于能够使概念的表达和理解更为经济和省力,交通标志牌的设计和识解离不开人们普遍存在的转喻认知。转喻认知使人能够用部分代替事物的整体,用事物的属性代替该事物,用范畴的某个成员代替整个范畴,用符号代替概念……其实质就是用一个事物代替与之相邻的另一事物,这的确是一种经济省力的认知操作。交通标志牌作为一种图像转喻,其设计和理解在认知手段和认知方式上与语言转喻的表达和理解并无二致。

四 结语和建议

转喻是人类最基本的认知方式,不但体现在语言中,而且体现在人类的思维和行动中。近年来语言转喻的研究已成燎原之势,成果不菲,但对于其他模态的转喻的研究却寥寥无几。既然转喻是一种认知方式,且普遍存在于人们的日常行为和思维中,那么仅仅通过研究语言转喻来证明转喻认知的渗透性未免有些证据不足。我们以交通标志牌为例,分析其转喻类型,发现这种图像转喻符合认知语言学家们所提出的转喻类型,符合转喻认知的识解方式。这为转喻认知的普遍性提供了更为宽泛的证据。

交通标志牌的设计和识解均基于人的转喻认知,也是基于道路交通的安全需要。驾驶员需要在很短的时间内读懂和领会交通标志牌的交际意义,就需要将交通标志牌设计得经济省力。基于这一原则,我们对交通标志牌的设计提出两点建议:(1)交通标志牌的画面应力求简练,简单明了即可,避免复杂的内容,这样可以减轻驾驶员的信息处理的负担;(2)交通标志牌中符号、线条、图形、色彩等要素应该表达规约性的意义,因为规约性的意义都是基于常规关系,即当驾驶员看到某种符号、线条、图形、色彩等就能立刻联想到它表达的意义,从而缩短大脑信息加工的时间。

[1]张德禄,王群. 交通标志牌的图文关系与解读过程[J]. 外语教学,2011(4):27-35.

[2]王群. 交通标志牌的多模态语篇分析[D]. 中国海洋大学硕士学位论文,2012.

[3]Lakoff G,Johnson M.Metaphors We Live By[M].Chicago/London:University of Chicago Press,1980.

[4]Lakoff G.Women, Fire and Dangerous Things:What Categories Reveal about the Mind [M].Chicago: University of Chicago Press,1987:78.

[5]Langacker R W.Reference-point constructions [J]. Cognitive Linguistics,1993(4):1-38.

[6]Radden G,Kovecses Z. Towards a theory of metonymy [A]. In Panther, Klaus-Uwe & Radden, G. (eds.) Metonymy in Language and Thought [C].Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1999: 17-59.

[7]Moes J.Metaphors of Anger and Disgust:Visual Representations of the Idealized Cognitive Models of the Emotions Anger and Disgust in the Complete Calvin and Hobbes [D]. MA thesis. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2010.

[8]蓝纯,刘娟. 漫画《梦里人》中的“愤怒”图像转喻和隐喻 [J]. 外国语文(双月刊),2014(1):61-66.

[9]钟书能,李丹婷. 网络视频广告多模态隐喻与转喻的认知构建 [J]. 山东外语教学,2014(4):35-40.

[10]张辉,展伟伟. 广告语篇中多模态转喻与隐喻的动态构建 [J]. 外语研究,2011(1):16-23.

[11]赵秀凤,苏会艳. 多模态隐喻性语篇意义的认知构建——多模态转喻和隐喻互动下的整合 [J]. 北京科技大学学报(社会科学版),2010(4):18-24,30.

[12]Lakoff G,Mark Turner.More Than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor[M].Chicago: The University of Chicago Press,1989:108.

[13]黄元龙.汉语缩略语的转喻阐释[D]. 湘潭大学外国语学院硕士论文,2009.

A Pictorial Metonymy Approach to Traffic Signs

HUANG Yuanlong, FENG Xiaowei

(Zhaoqing Medical College, Zhaoqing 526020,China)

Despite their simple colors, concise lines, course shape and patterns in design, traffic signs are quite able to convey sufficient meaning to make their communicative purposes well understood. The reason is that human beings can understand them by means of metonymic cognition. Metonymic analysis of traffic signs indicates that pictorial metonyny shares the same cognitive operation with liguitic metonymy, which proves the pervasiveness of metonymy. Since metonymic cognition has the advantages of economy and least effort, it should been taken as guidance for designing traffic signs.

traffic signs; metonymic cognition; pictorial metonymy; cognitive advantage

2015-11-16

黄元龙(1976-),男,湖南邵阳人,硕士,讲师,研究方向:认知语言学、语言心理学。

H030

A

1671-1181(2016)01-0037-05