警务行动学论纲

2016-10-15倪强

倪强

(福建警察学院 警察战术系,福建 福州350007)

警务行动学论纲

倪强

(福建警察学院 警察战术系,福建 福州350007)

警察行动类学科称谓目前暂定为警务指挥与战术学,其在公安学科体系中如何定位值得商榷。基于对本学科应用乏力、视域散乱和研究对象狭窄之检视,学科有必要拓展为警务行动学。警务行动学应是研究警察执法执勤行动决策组织、策略战法和技能动作的学问。学科应凝练为行动指挥、行动战术和行动技能三个基本学术方向,再辅以强制措施手段法律适用、执法执勤操作规程、应急指挥预案与方案研制、教学训练法等共同构建一个学问系统。警务行动指挥根据案事件性质规模可分为联合、警队和警组行动指挥三个理论层面,着重研究各指挥层次的运行机制、研判决策和组织调控;警务行动战术则应依据处置案事件与执法执勤的目标及要求进行警种战术研究,可分为警队战术、警组战术两个方法层面,要针对违法犯罪的规律特点和抗法手段研究出各类型样式的典型战法;任何警务行动都要依靠通信联络、强制手段或化装伪装等技能达成目的,警务行动技能可分层为单警行动技能和协同动作两个技法层面,要追求简单、实效及适度。警务行动总体上可区分为公开、秘密两种类型,技战术则可区分为共同科目和专业科目。

警务行动学;学科特性;研究对象;研究范畴;研究内容

2001年福建公安高等专科学校警察战术训练部在申报专科专业时,原本申报名称为警察战术专业,出于对警察战术的研究必然要向指挥层次发展之憧憬,最终申报名称确定为警察指挥与战术专业,但彼时的“指挥”研究也是局限在战术指挥的执行层面上。2011年国务院学位委员会和教育部批准在法学门类下增列公安学为一级学科,由中国人民公安大学警务指挥与战术系申报的警务指挥与战术学暂列入公安学下设的二级学科,但是该名称只是将“警察”二字改为“警务”,不但学科定位不明确,①本学科的定位是指在公安学科体系中的意义和位置,它确定了学科知识体系、理论和实践领域、学科研究规范等。而且学科自身研究对象的独特性还是未得到准确揭示,外延也有跨界其他公安学科之嫌。②如本学科的“警务指挥”就不能贸然将侦查学中的专案侦查等指挥活动囊括进来,但鉴于侦查学将破案方法作为研究重心,对侦查中的行动研究与训练一直较为式微,故而将贩毒、绑架等部分“由人到案”类型案件中的侦查行动,以及采取侦查措施手段中的行动内容纳入本学科的研究范围倒是可取的。另外,该称谓对警察行动起基础性支撑作用的强制措施手段法律适用、行动技能等学问又未能给予指向性概括,导致因内涵过小而不甚准确。这也是造成当下“警务实战”教学训练资源分散,派别纷争,且自说自话的根源之一。很多新兴学科在发展之初的此类“盲人摸象”现象十分常见,主要是囿于专业师资的学缘结构存在着很大的差异性且视角有别,然只有偏执与短视才是可能造成学科发展瓶颈的致命因素。就像三十年前的刑事“侦查”与“侦察”之辩,即使用查案的“查”还是使用军事侦察的“察”?雷同的剧情是否会在本学科的舞台上再次上演呢?

诚然,争鸣在所难免,但学科地位的初步确立却具有里程碑式的重大意义。这是我国警察战术师资近十五年来共同努力的结晶,从此,全国同仁拥有了自己的学术“信仰”。专业槽既然形成,就不能尸位素餐,基于对学科现有诸多成果的学习和领悟,并结合历年来亲身开展的各指挥职级、各警种行动指挥及技战术教学训练工作的体会,就本学科的学术称谓、学术特性、研究对象、研究范畴、研究路径及基本内容等问题提出一些个人倡议,进而对学科定位等问题予以概括性的前瞻。

一、回顾及忧虑

本学科从一门课程发展至今成绩斐然。恩格斯有句名言:“社会一旦有了需求,就比十所大学的推动力还要强。”用这句话来诠释警务指挥与战术学是我国公安工作需求驱动的产物也十分贴切。自1998年部级规划教材《查缉战术》问世以来,警务指挥与战术学科的理论研究、专业课程建设和民警培训等工作可谓如火如荼,目前全国34所公安院校已经普遍开设技战术课程,其中十所公安本科院校开办了警务指挥与战术类专业。尤其值得注意的是,技战术课程初始阶段得到了基层民警的热情响应,全国近四百余所地市级警察训练基地已将技战术课程作为基层民警轮训的主要内容,但学科研究裹足不前及伴生的成果应用性不良等迹象也逐渐凸显。

其一,本学科基层培训教育跃进式发展的现状令人喜忧参半。从2004年至今,部级实战训练基地从基层民警中培训出近八万余名警务实战教官,有些甚至被冠以“中、高级指挥教官”。这貌似是值得首肯的好事,但这种跃进式发展所导致的不良后效应已然显现,各地“警务实战”训练工作已经陷入诸如警察指挥培训层次混乱、对公开与秘密的技战术类型不加区分、战术训练内容与警种专业行动的要求不符、以技能或协同动作代替战术以及过度强化武器使用训练等诸多纷乱之中,且逐渐茫然,已明显进入发展瓶颈期,也暴露出本学科在基础理论、应用理论研究上的薄弱和不足。正如不顾自然发展规律,人为地使用外物催熟青果,不管外表看起来是多么地鲜艳喜人,其实果味却乏善可陈,而且通常也难以经受风雨的考验,随时有飘零的危险。科学计量家佩里茨(B.C.peritz)有个见解:“就我所知,任何一门渴望得到学术界承认的新生学科,都必须或迟或早地建立起本学科的学术教学基地。没有教学,没有研究生,没有师生之间卓有成效的学术交流和切磋,任何新生学科都是注定要失败的。”[1]因此,新兴学科发展的一般规律是要在巩固本科教育的基础上,尽快推动研究生层次的教育。鉴于本学科的实战应用性强的特点,理论建设可以参照军事学科建设之路,宜通过在基层警察指挥员中招收警务行动参谋和警务行动训练两个主要方向的研究生来强化之,进而也可籍此充实基层实战教官队伍,再用以推动实战训练工作应是条可行之路。

其二,学科理论建设中勇于大干快上的激情和研究视角的单一可能使之毁于半途。本学科的理论体系从2001年申报专科专业开始起步建设,用了不到三年时间就编完十余部专业教材和辅助教材,同时也在很短的时间内编写完数部各层次的培训教材,但使用至今未作大的修订。在研究进程中,虽然各自为阵,却均局限于“执法战斗”“警务实战”“公安反恐”和“临战应急行动”等较为狭窄的研究领域,使得学科研究的深度、广度及交叉综合度减弱,以至于研究及应用前景较为黯淡。当然,学科分化虽各有局限性,但却深化了我们对于警察行动的认识,因而必然会走向汇合贯通,即所谓“分则深、深则通、通则合”。当然,本学科目前陷于各种发展困境的根本原因,主要还是在于学科的母概念等基础理论尚处于论证阶段,学科的研究对象和范畴还未彻底界定清楚,大量实战应用操作层面的对策、方法理论和技法动作还有待于进一步的提炼与验证。①例如香港警方的“战术三宝”“武力加一”等理念,通常是在针对暴力疑犯盘查等公开执法行动中较为适用,若用以指导所有的执法执勤行动就显得有些无厘头了。对各层次在职民警的培训实质上属于理论指导实践的高级应用阶段,没有学科理论成果的支撑,企图在短时期内达到全面提升公安机关执法效能和民警行动能力的培训目标,显然不现实。警察体育等公安学科因基础理论不牢、应用性不强而导致的凋零就是前车之鉴。

二、警察行动类学科的学术特性

强调警察行动类学科的学术特性,旨在探讨本学科研究应当专注于何种研究视域,确定何种研究规范,进而应当采取何种务实的研究方法。这是关系到学科能否健康发展的根本问题。目前本学科的研究视域较为散乱,出现了所谓的“军事派”“临战派”“实战派”“反恐派”“动作派”以及“香港派”“欧美派”等等,不一而足,而真正基于对本土警察行动经验教训总结的研究成果少之又少,②1999年公安部组织编写了《盘查术》《车辆查控术》《缉捕术》《人质解救术》及配套的战例集析等辅助教材,虽因研究路径问题导致针对性有些欠缺,但研究方法及应用性还是值得充分肯定的,可惜未能坚守此种实证研究方式,而后期的研究大都采取了借鉴、嫁接等取巧做法。大多热衷于用“碎片式”的技战法推进高层次或全方位的大培训,③2008年公安部组织编写的《警务实战指挥教程》,共有六个版本,其研究定位至少是区县局副职领导以上的指挥层次,而随即开展的中级指挥教官培训没能坚持几期就无疾而终了,主要原因是目前“中级”指挥教官的理论素养与实践水平根本达不到要求。再如各实战训练基地开展的数十期教官培训,其训练层次大都止步于公开型执法行动的战术动作协同,而有些则只是原警体技能的翻版或改进。不但弊端丛生,难以为继,而且执法后效应也甚是堪忧,目前各地颇有争议的警察开枪事件频频发生就是警示。因此,作为警察战术师资要十分注意本学科的学术特性,方能找准研究视角和路径。本学科的学术特性概括起来可以这样描述:它应当具有保证理论品质的实战应用性;促进执法执勤行动合法、适度的审慎性;立足本土,鼓励争鸣,并推动与国际先进执法行动理念、方法接轨研究的开放性。

其一,实战性是由推动本学科产生和发展的警察行动需求所决定的,也是学科的生命力所在。我国公安机关多年的警察行动经验正是本学科研究之源头活水,但凡学科的基础理论研究均可以适度借鉴、超前,但是应用理论研究主要还是要扎根于对警察行动经验教训的总结与提炼,然后才有可能能动性地指导警察行动实践。本学科同样须遵循其他公安学科发展的一般规律,即要伴随法治的推进、警务体制改革的步伐和公安科技情报信息手段的发展呈螺旋式上升,要追随实战的需求不断完善、前行。④近年来信息化侦查战法的研究风起云涌,若不注意学习掌握,如何保证警察行动中警情研判和战术方案设计的可靠性?当下公安部正在推动基础信息化、警务实战化、执法规范化和队伍正规化的“四化”建设,其中,警察行动学科研究如何推动警务实战化和执法规范化建设就是一个全新的课题。因此,那种脱离实际去搞“安乐椅”式的推理演绎,无视警务行动经验方法的系统性存在,企图通过对军事理论改头换面的模仿,来指导一线民警“削足适履”地套用,其理论注定要遭到遗弃;而那些罔顾国情和法治环境,脱离我国公安执法行动实践,盲目地“照猫画虎”,或照抄照搬国外执法行动模式的所谓理论嫁接,其引进的理论方法一经实践往往就会四处碰壁。因此,为了达到学科研究的实战性要求,本学科的研究方法就必须坚持走实证研究之路,应当多采用案例分析法、个案实地考察法等。

其二,审慎性是由警察行动自身的复杂性、危险性所要求的。业内人有这样的通俗说法:“战术出问题是要死人的。”用偏颇的理念和方法施训,不但不会减少伤亡,而且还会人为地增加暴力抗法,激化社会冲突,恶化法治环境。因此,对于警察行动中案事件性质的多样性、执法对象的复杂性和抗法动机手段的转化性等要有足够的认识;对于警察行动指挥、战术、技能等基本概念的定义要十分慎重;对于各层次、各类型警察指挥活动现象和规律的研究,要经过反复论证才能予以理论固化;对于各警种战术策略方法的归纳提炼必须予以充分的比较验证,在无充分把握的情况下,不要因追求理论研究的系统性而勉强写入教材,更不能将模棱两可的战法随意对学员加以训练指导,而应将典型战例的经典或失败战法写进教材;对各种武力使用技能的训练,至少要考虑判明为何种案情对象,使用何种武力等级,何种技法及力度,是否需要武力升降级。任何武力使用技能的研究及训练脱离上述四个判断,均有可能是不客观的,实战中甚至会酿成重大伤亡责任事故。因此,在学科理论建设中要始终如一地秉持如履薄冰、如临深渊的研究心态,对每个观点、判断、技战法都要小心求证。通过典型案例研讨法和对抗训练实验法去验证理论方法的有效性,才是科学的研究方式。

其三,开放性是所有新兴学科健康发展的固有特性。本学科在公安学中最为“年轻”,从一门课程初创至今只有十几年,暂时给予学科“身份”也才三年多,因而要有开放包容的胸襟,允许争鸣,鼓励论战,热烈的学术争议十分健康,不正常的反而是一片盲从或噤声。所以,在研究警察行动理论时要充分汲取各种学术营养。一方面,从学问需要提炼、交叉和借鉴的研究途径来看,我国警察行动实践经验和较为成熟的侦查学、治安学、犯罪学、军事学、行政管理学、应用心理学等优秀学问应当包括在内;另一方面,从比较研究的需要来看,国外及一些地区维护国家安全和社会公共安全的警察行动先进做法及理论成果也应纳入本学科的研究视野。以美国①美国在“9.11”事件后深刻检讨,将应急突发事件的整体指挥权限聚拢在重新整合的国土安全局属下,实施了分类别、分层次的多级响应机制。2013年波士顿马拉松赛场爆炸案后,该指挥系统立即启动,实战中是两套应急指挥机制同时高效运作:一套是由联邦调查局马萨诸塞州分部主导的以追查疑犯为目标的应急查缉机制;一套是由联邦应急管理署(FEMA)马萨诸塞州分部主导的以救援受伤人员为目标的应急救援机制。“专业应急”的理念先进,成效显著。、德国、法国和我国的港台地区②2014年10月,我国香港警方对“占中”事件的处置过程中,在政策制定、人群管控理念、指挥及战术协同等方面的表现卓越,受到全球警察乃至部分香港媒体、民众的赞许,日常专业化的训练效果令人称羡。为代表,在警察行动指挥与技战术方面的研究范式及其训练成效有目共睹。因此,我们应当注意拓展警察行动理论与教学交流的纵深度,③近年来香港警方与内地交流分享中,只限于香港警察学校和机动部队的部分教学训练内容,对指挥中心的应急指挥和特别任务连飞虎队”、刑事部、禁毒处等专业行动指挥与技战术内容,则以保密为由基本未作交流,而国内有些教官却将从香港警方学来的街面公开型执法行动的技战术在全警推广,不分警种和指挥层次,还美其名曰“补课”,实在是张冠李戴,严重脱离各层次类别执法行动的实际。通过比较研究的方法推动学科建设,但是要警惕以偏概全、不经改造验证的简单拿来主义,这是因为彼此的法制体系和法治环境存有较大的差异性。④例如法国刑法典针对抗拒或阻扰警察执法的罪名就有恐吓罪、侮警罪、扰警罪、袭警罪和教唆不忠罪等五条,惩处十分严厉。我国在2015年8月的十二届全国人大常委会第十六次会议上审议通过的刑法修正案(九),刑法第二百七十七条中增加了第五款:“暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,依照第一款的规定从重处罚。”仍然将警察视同一般公务员,只是将暴力袭警确定为本罪的从重情节,但是暴力袭警行为及罪名究竟如何认定,还有待司法机关的审判实践予以确认。

三、警察行动类学科的研究对象

目前,警察行动类学科以警务指挥与战术学作为名称列入公安学的二级学科,而在商榷到底冠以何种学术称谓较为准确合理时,对本学科研究对象的探讨就显得尤为必要。现在对本学科研究对象的界说主要有三种:即“执法战斗说”“警务实战说”和“应急警务说”,各学术观点都有呕心沥血的著作铺陈,不便妄加评议。但显然,虽各执一词,却都指向执法执勤行动或突发重大暴力案事件应急行动中较为激烈的“武装冲突”或“武力搏斗”,而对警察行动中纷繁复杂、易突变的各种抗法特性的认识还是显得局促。⑤比如在研制针对大宗毒品交易的缉毒战术方案时,至少先对毒贩可能采取的小量或假毒品试探交易、人毒分离交易等反侦查伎俩有足够的预判,对实施楼宇高空抛洒或冲洗毒品等销毁罪证的手段有一定的防范措施,但倘若仅考虑涉毒通常也涉枪的暴力性,就会将此类行动视作单纯的“执法战斗”,而非追求破案目标、策略性强的执法行动,此二种视角所研制的“战术”效能如何就不言而喻了。因之,研究对象倘若宽窄失度,研究方向和目标就会不明所以;研究对象如果不具有独特性或不可替代性,建立的学科专业平台就是空中楼阁;研究对象若不明确,训练理念与方法就会走偏,为课程教学服务的训练设施建设往往就显得不实用,甚至会造成极大的浪费,更遑论服务实战。

因此,首先就要从种属关系上分析,在2010年公安部向教育主管部门呈交的《公安学一级学科调整建议书》中,公安学被表述为:“研究维护国家安全与社会公共安全的公安警务活动及其规律的科学,是具有多学科交叉融合特点的新兴学科。”该定义明确了公安学研究的行为主体是公安机关和公安人员,学科的客体是公安警务活动,主要是从事治安管理和犯罪防控的研究,研究重点主要是当代我国的公安实践活动。[2]种学科的内涵外延通常要严格限定在属学科的内涵外延以内,警务指挥与战术学作为公安学下设的二级学科,对其研究对象的内涵外延界定也不能例外。但有些学者不将本学科视为公安专业性学科,而看作是公安边缘或支撑学科,甚至人为地将其划入军事、管理或体育学科下的研究范畴显然大有问题。所以,还是有必要进一步从母概念的辞源和实践应用两个方面予以审视。

(一)母概念训诂意义上的词义辨析

首先,要厘清“警务”的含义。①现代警务创始人罗伯特·比尔先生在1829年提出“现代警务九条原则”,揭示了“警务”概念。“警务”概念起源于国外并有多种定义,而各种出版的汉语词典均没有收录“警务”一词,所以只能根据网络词库及相关词汇的解释来理解中国“警务”之涵义。第一种是“警察事务说”。网络词典《汉典》中对警务的一种表述是“指有关警察方面的事务”,②网络词典《汉典》:“警务”,http://www.zdic.net/c/6/f7/259437.htm,2015年10月3日访问。此种意义上的警务在英文中被称为policing,即维持治安的意思。③网络词典《有道》:“policing”,http://dict.youdao.com/search?q=policing&keyfrom=hao360,2015年10月3日访问。这与上述公安学主要研究对象为治安管理和犯罪防控活动的涵义基本相对应,因此“警察事务说”应该是对警务活动的概说。第二种是“警察勤务说”。《汉典》中表述“勤务”为公家分派的公共事务或指军队中专门担任杂务工作的人,④网络词典《汉典》:“勤务”,http://www.zdic.net/c/4/111/299570.ht m,2015年10月3日访问。而在英文语境中警察勤务则直接被称为“police operation”,⑤网络词典《有道》:“police operation”,http://dict.youdao.com/search?le=eng&q=police%20operation&keyfrom=dict.top,2015年10月3日访问。即警察操作性工作或警察行动,如巡逻、抓捕、社区警务、日常警力布置、后勤保障、警务评价、警务合作、刑事侦查、人员培训等等,故而“警察勤务说”可以理解为对警察具体工作或行动的细说。警务的上述两种涵义并无本质上的差别,前者通常指向广义性的警务活动,后者则指向狭义性的警察具体工作或行动,在实务层面可以理解为因指挥管理活动以及执行的工作层面有别而各有所指。显然,警务指挥与战术学科中的“警务”是指向后一种狭义性的词义,若是指向前一种词义,则会过度跨界公安学其他二级学科。

其次,要解读“指挥”与“战术”在“警务”词义下的寓意。指挥起源于军事术语,《辞海》中解释指挥为指挥员及其指挥机关对所属部队作战行动的组织领导活动。[3]关于“战术”一词,《辞海》中解释为进行战斗的方法。[4]《汉典》则解释战术是指战时运用军队达到战略目标的手段,包括作战具体部署和克敌制胜的谋略,原意是指作战的策略、方法,引申义是比喻在斗争和社会工作中使用的方法。⑥网络词典《汉典》:“战术”,http://www.zdic.net/c/8/107/281475.ht m,2015年10月3日访问。就像很多科技创新首先满足于军事需求进而转为民用一样,很多军事术语延伸到其他社会学科领域中的情况也比比皆是。⑦例如在时限性、命令性强的政府应急救援活动现场,使用动态的、带有强制指令的“指挥”来代替相对静态的、协调色彩更浓的“领导”或“管理”就更为贴切;在很多团体竞技体育项目中也广泛使用“战术”等术语,如教练员在比赛规则规制下研制的各种“篮球战术”“足球战术”等,更能凸现出竞技的对抗性、策略性和趣味性。同理,沿用至由法律予以指引、规范的警察行动领域也顺理成章。

其三,若将警察行动战术界定为“执法战斗”之术,则较为牵强。因为,在我国警察各种行动中发生武装冲突的典型战斗情形十分罕见,如果是预见到可能发生战斗,通常都会采取各种策略和巧妙方法进行处置,尽量避免发生战斗。⑧如对某涉黑犯罪团伙中叫嚣警察的持枪主犯,通常会用计策将其诱至便于抓捕的地方,把握其人枪分离的时机予以缉捕。若已经突发或形成暴力对峙,也会想方设法减缓和消除对抗。⑨如劝降无效,也会采取使用瓦斯弹、震荡弹先导攻击的方法消除其拘捕意志和能力,再进行攻坚的突击战术等等。另外,对于难以避免的应急类执法战斗性质的技战术训练则是典型的高危险、高强度、高难度的训练科目,作为特警专业战术科目或普通民警应急处突专题课目进行训练是十分必要的。⑩如当下全国公安特警队正在开展的反暴恐袭击的“四反”训练(即反砍杀、反车撞、反爆炸、反燃烧)。但若是将警察行动战术仅框定为执法战斗的方法,抑或用军事原生态术语的“战斗”理念来指导形态各异的警察行动,后果是可以想象的。国外如美国历年来发生多起警察动辄射杀有色人种疑犯的事件,常引发大规模城市骚乱,导致社会族群的割裂与对立。国内也已经发生击毙诸如“扰乱车站秩序”“打架斗殴”“妨碍行政强拆”⑪“扰乱车站秩序”如黑龙江庆安县的民警李乐斌枪击事件,“打架斗殴”如贵州安顺的民警张磊枪击事件,“妨碍行政强拆”如辽宁盘锦的民警张岩枪击事件。虽然各现场都转化出不同程度的暴力抗法或袭警行为,民警被处理的结局也各不相同,但是值得反思的是,如果对执法执勤行动准备充分,技战术运用得当,是否会减缓、消除激烈的抗法或致命性的暴力袭警行为,进而是否会减少被动开枪之可能?并暴力抗法的一般违法嫌疑人的焦点事件,引发网络舆情汹汹,一定程度上损害了党和政府的形象,恶化了警民关系。至于个别学者公开宣称应将本学科纳入军事学科的“帐下”,不但唐突,而且在本学科专业的建设方向和目标上更是显得南辕北辙。

综上,把警务作为定冠词放在指挥与战术前面,实际上是表明警务指挥与战术学是研究公安学研究对象“警务活动”中的警察行动,从而将本学科的全称界定为“警务行动指挥与战术”应当成立。但是警务行动技能通常又是达成行动目标的基础,如警察行动中最为常见的警组行动,基本上是依靠单警技能和协同动作来完成,战术“含量”极少,甚至有些行动的成败只取决于个别单警过硬的实战技能,如狙杀劫持人质的暴力案犯,因而不可贸然忽视行动技能这类基础学问系统。因此,使用上位概念将其界定为“警务行动学”应更加适宜,即警察操作性工作中关乎行动的学问。理由一,该概念内涵与国内外对警务这个词源涵义的表述并无明显相悖之处;理由二,从该概念外延与公安学属学科研究对象的包含关系来看也是准确的,而且在公安部各种规范性文件中,就通常将外勤工作中的行动表述为“执法执勤行动”,这不仅与业界将公安实务工作大致划分为办案、行动、服务(或管理)”三大职能相吻合,同时也能与其他公安学科划出较为明确的研究界限,凸显其不可替代性;理由三,警察被定性为具有武装性质的行政司法力量,警察行动具有随时可能引发当事人暴力抗拒或阻碍的特性,而军事学是研究战争这种最极端对抗的学科,故而将军事对抗中的指挥、战术、实战技能动作等概念加以沿用也甚是合理,也使得之前的研究成果具有奠基性;理由四,来源于各专业领域的技战术师资可以各安其位,扬长避短,围绕各种警察行动能力目标耕耘好自己的“责任田”,而不至于产生观念上的严重隔阂甚至对立,就像“侦查”与“侦察”之争,因《刑事诉讼法》确定了“侦查”法律术语而归于平息后,而初始的刑事侦查学业已发展成现在的侦查学,并拥有了专业博士点。至此,我们可以对警务行动学科给出三个基本命题:第一,“警务行动指挥”是指警察指挥员及其指挥机关对所属警员执法执勤行动的组织领导活动。第二,“警务行动战术”是指实施执法执勤行动的策略、方法。第三,警务行动技能”是指民警在法律规制及指令下完成行动任务的单警技能和协同动作。进而,我们就可以描述出“警务行动学”的初步定义:即指导警察执法执勤行动决策组织、策略战法及技能动作的学问。

(二)母概念实务层面上的实证考量

在公安工作中,警务活动经常被常识性地分解为外勤和内勤两类工作。外勤工作通常是指带有办案、接处警及其他执法执勤性质的行为,内勤工作通常是指公安机关的政治思想工作、组织人事、装财保障、办证服务等对内对外管理或服务性质的行为。无独有偶,香港警务处在体制架构上就简洁地分为行动处与管理处。这与内地公安机关在职能架构上大致划分为领导机关和一线科所队颇为相似,也表明对警务的这种分解是一种通识。

在外勤工作中,公安机关的实践活动主要表现为接处警,办理行政、治安、交通、刑事类案件,担负日常巡逻盘查、交通纠查或各种临时性的安保、警卫等勤务,并在各种突发性应急事件发生时根据预案承担相应的处置任务。在这四大类外勤工作中,一般都需要实施具体的行动,即接处警行动、执勤行动、办案行动和应急行动。一旦行动就需要按照警察行动法律规程予以规范操作,同时,也就需要警察行动的指挥理论予以决策指引,需要战术的策略方法予以具体指导,需要使用行动技能和协同动作去完成。进一步分析,在警察行动中若未产生抗拒、阻碍或脱序的情形,则应按照接处警、办案措施手段和执勤的工作程序按部就班地实施。①如福建省公安厅根据相关法律法规及执法规范化的要求,于2014年研制了《接处警标准操作规程》《派出所执法执勤手册》和《侦查犯罪规范手册》等三部地方公安机关规范性文件。必要时则行使各种行政、刑事强制措施权,使用强制手段来完成工作任务。可见,警察行动指挥、战术和技能是在执法执勤行动中预见或正在遭到抗拒、妨碍或脱序等情况下才会运用。通常抗拒主要体现为当事人行为,包括反侦查、逃跑、自伤自残自杀、销赃灭证、阻碍执法、暴力抗拒、袭警等;妨碍主要体现为与当事人有关联的第三者行为,包括纠缠取闹、干扰执法、制造混乱、阻滞交通、扰乱公共秩序、暴力袭警等;脱序主要体现为大型安保、警卫和群体性事件等处置现场的人群行为,包括人群管控中发生人为的或意外的群体暴力围攻、冲越警戒线、拥挤踩踏、打砸抢烧等行为。因此,通过实务层面的考量,我们就可以更为客观地表述“警务行动学”:“指导警察执法执勤行动中避免、减缓、消除抗拒、妨碍或脱序的决策组织、策略战法和技能动作的学问”,研究的重点是当代我国公安机关执法执勤行动实践,主要用于提升公开类行动中安全、规范、文明的战术应对及处置指挥水平,提升秘密类行动中隐秘、诡诈和突然的战法技巧及破案指挥水平,其目的是为了提高现场制止违法犯罪、破结案及其他执法执勤等警察行动的效能,减少执法冲突与伤亡事件的发生。故而,只将暴力抗拒所产生的“武装处突”或“武力搏斗”作为学科研究的全部内容,进而将评判警察行动技战术是否成功的标准确定为“打赢”或“制止”,则显见片面。

四、警务行动学的研究范畴

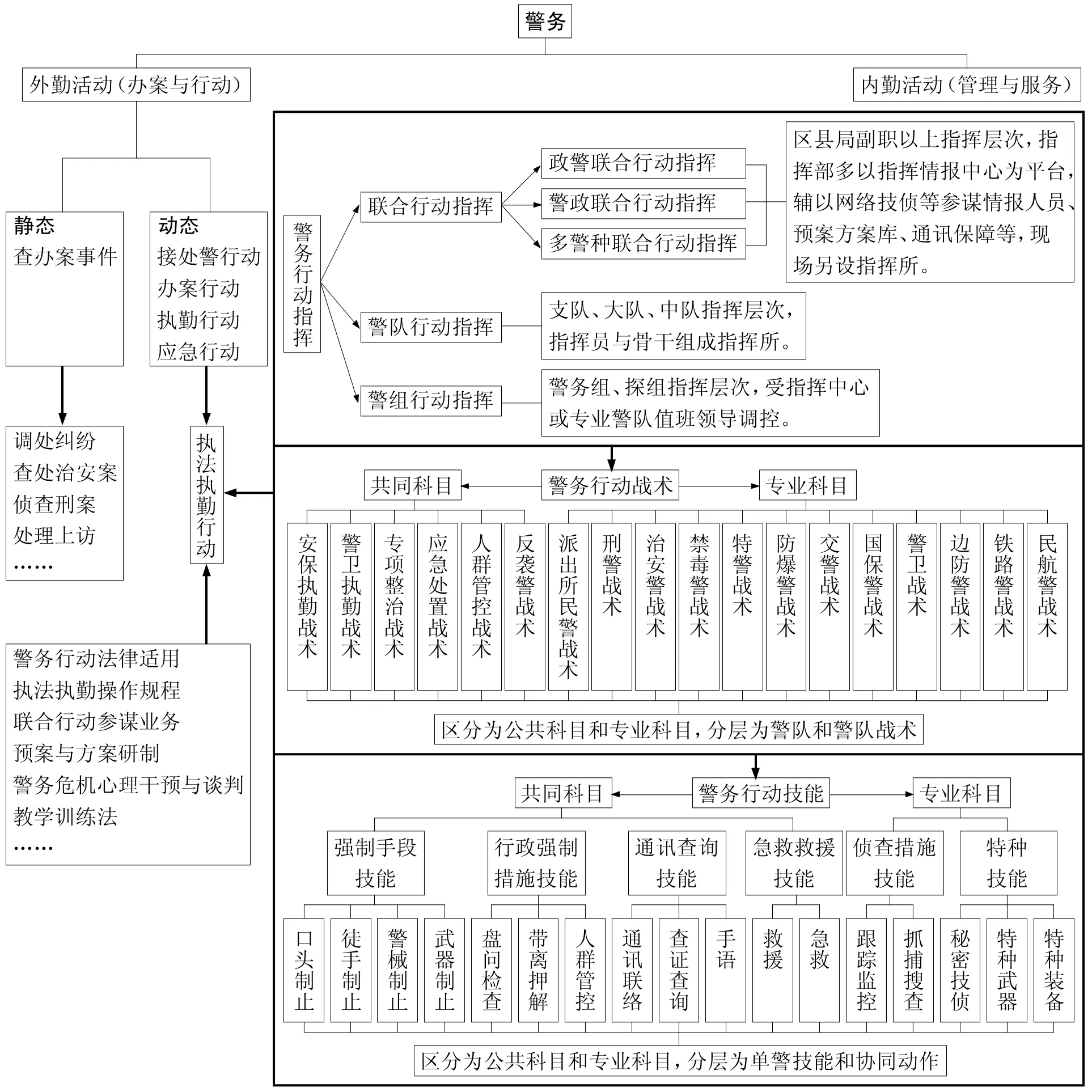

由于警察执法执勤行动对象的性质、规模以及各警种业务要求的不同,本学科相应地也要分类型、分层次、分警种地予以研究。基于前面对学科研究对象的界说,根据警务行动实务及研究需要,在重构本学科的研究范畴时有必要搭建一个简要分析框架,便于进一步梳理学科重建的主要研究内容,以及相关内容之间的逻辑关系(图1)。

图1 警务行动学研究范畴重构框架图

该重构框架主要有三个维度,每个维度又从各自的学术层面进行分类描述。即警务行动学应区分为警务行动指挥、警务行动战术和警务行动技能三类核心学问系统。警务指挥可分层为联合行动指挥、警队行动指挥和警组行动指挥等三个研究层面,研究的归宿点是提高研判决策水平和指挥效能。警务行动战术以各警种职能划分为主,区分为共同科目和专业科目,共同科目主要针对各警种均要参与的战术行动,专业科目则根据专业警种的案事件管辖,针对行动对象特点和破案目标所形成的策略和战法,可分层为警队战术和警组战术两个研究层面,研究的目标是在警务行动中如何避免、减缓、消除各种抗拒、妨碍或脱序情形。警务行动技能体现为执行层面的技巧或能力,根据战术意图可区分为共同科目和专业科目。共同科目主要有强制手段技能、行政强制措施技能、通信查询技能和急救救援技能等四类;专业科目主要是指办案专业警种的侦查措施技能,特警突击队和防暴队的特种武器装备使用技能等。研究中务求简单和实效,可分层为单警技能和协同动作。在此基础上,还要研究法律层面的警务行动法律法规适用、执法执勤操作规程,对联合行动指挥活动起支持作用的警务行动参谋业务、预案与方案研制、警务危机心理干预与谈判以及警务行动教学训练法等。限于篇幅,下文着重就三类学问系统的基本研究路径及内容进行描述,以期抛砖引玉。

五、警务行动指挥的研究路径及基本内容

(一)警务行动指挥研究的路径

根据警务行动应对的案事件性质规模及决策职级,可以将警务行动指挥分为联合行动指挥、警队行动指挥和警组行动指挥三个研究层次。其中,联合行动指挥必然包含警队组行动指挥,而警队行动指挥自然也下含警组行动指挥。但这里需要注意的是,联合行动指挥主要是针对大型勤务活动和应对突发事件的决策性指挥活动,由于涉及面广,难度大,属于公安工作中的重心,对其指挥机制、预案方案研制与决策调控等内容需要着重研究,故而警务行动指挥研究宜以联合行动指挥为重点内容。联合行动中的警队组指挥大都应在各类型的联合行动指挥理论中进行关联性研究,如群体性事件现场的警戒、封控、清场等现地协同行动指挥。但基于“专业”应对的理念,联合行动中某些专业特性强的战术指挥及战法则应归入警种战术研究内容,如反劫持人质武力解救的战术指挥及战法就应归入特警突击队战术中研究。同样的理念,专业警队、警组层面单独行动的指挥活动通常决策难度不大,方案设计简单,组织实施也较快捷,一般均由实战经验丰富的警种指挥员和部分骨干担负,不需要参谋类民警辅助指挥,因而作为战术性指挥内容可纳入各警种行动战术研究领域内。为防止在学问归类上出现逻辑错乱,这里还是按照联合行动、警队行动和警组行动指挥三个层次依次进行梳理。

(二)警务行动指挥研究的基本内容

1.联合行动指挥

所谓“联合行动”是指在不同现场或较大范围现场的不同区域,多个具有相对独立行动能力的警队组和社会联动单位等处置力量,按照统一的行动要求,以平等的关系自成模块,共同实施的一种自主性较强的协同行动。①“联合行动”概念起源于美军最新的“联合战斗”理论。参见张羽《论联合战斗》,国防大学出版社2003年版。联合行动指挥主要应用于公共突发事件,我国《突发事件应对法》将突发公共事件主要分为以下四类:自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件。应对这四类事件的指挥主体为一级党委政府,其中前三类事件的责任单位是政府及其相关部门,而第四类事件的责任单位则是公安机关,主要包括较大规模的群体性事件、重特大现行刑事案件、恐怖袭击事件、经济安全事件和涉外突发事件等。从公安机关的职责权限来分析,对于公共突发事件的处置指挥可以分为三种:

第一种,在党委政府统一指挥下的其他责任部门为主导,公安机关配合的联合行动指挥,可以简称为“政警联合行动指挥”,大都应用于上述公共突发事件的前三大类事件。根据就近应急的原则,公安机关基层民警往往承担先期处置和事中指定的相关应急任务,指挥平台为各级政府应急指挥中心。②如2010年广东在省政府单独成立省级应急指挥中心。目前大部分省份将政府应急指挥平台并入各级公安情报指挥中心。

第二种,在党委政府统一指挥下的以公安机关为主导,其他政府责任部门及联动单位配合的联合行动指挥,可以简称为“警政联合行动指挥”,主要应用于规模较大的群体性事件、对重大恶性现行案犯或在押服刑脱逃犯的地域性搜捕、涉外突发事件处置和反恐怖袭击等社会安全事件,指挥平台多为各级公安情报指挥中心。③其中北京、上海等发达城市已建成为公安应急指挥中心平台,专门设有党政领导指挥席位。

第三种,在上级或本级公安机关领导统一指挥下的“多警种联合行动指挥”,主要分两个类别:一类是安全保卫、等级警卫等大型勤务活动;第二类是专项斗争、打击涉黑涉恶等刑事专案的收网、打击重特大经济犯罪团伙或集团专案的收网、反绑架、反劫持人质等专项或专案指挥行动,多以公安情报指挥中心为基地平台,④由于对技侦、网侦和视频监控等技术支持的依赖性愈来愈强,近年来各种专案指挥部在收网阶段一般都设置在公安情报指挥中心,如何优化此类联合行动指挥决策机制是一个崭新的课题。注重现地指挥,指挥所通常前移至现场附近或设在主现场,公开类大型警务活动通常还使用现场指挥车。

政警和警政联合行动的指挥决策主体通常是党政领导,多警种联合行动的指挥决策主体通常是公安机关领导,而党政领导则多承担后台指导和联动协调工作。指挥对象均是现场指挥所及按区域、职能划分的各行动警队组与联动力量。指挥机制一般呈三级架构,即联合指挥部、现场指挥所和队组现地指挥。这三层指挥活动的主要内容分别是计划决策、现场调控和组织协同动作,主要指挥手段依次是使用公安情报指挥中心平台、现场指挥车、手势信号或明语指挥。

用“联合行动”指挥取代现有的各行动单位简单合成的社会联动指挥概念,是基于三点认识:

一是联合行动的行动力量通常要预建。即将行动力量由一种功能单一、链状的耦合状态,改造成多功能、具有独立行动能力、积木式的聚合状态。[5]比如安保现场,各民警警戒分队和联动的医疗救护人员要形成区域性的联合,才能在不幸发生踩踏等意外事故后,做到疏导与救护同步实施,最好在平时预案研制及演练中就要预置,否则临场各自为阵注定会出现很多问题。

二是联合行动要加强参谋联合机制的研究。由于联合行动的决策层次高,专业化的指挥程序及内容复杂,现场态势复杂多变,以及参与处置的力量众多等因素,单靠几个指挥员往往难以做到指挥顺畅并保证其效能,故而要加强由行业专家参谋、指挥技能参谋、法制参谋、通信参谋和情报信息参谋等构成的联合参谋机构建设,着重应加强预案方案研制及专家决策系统的研究。当下各地公安机关习惯性地将各种应急指挥活动简单理解为启动应急预案,殊不知预案只是框架性内容,而实战中要面对的应急事件千面百相,所以真正的应急指挥应该是基于预案,根据当下陆续接受或搜寻的信息情报,并依赖专家参谋群的经验与智能,及时地研制、优化出针对性的应急方案,才有可能产生效能。①如德国警方应急指挥平台的专家参谋就是由原警方领导人担任,而这些资深警官宝贵的经验中所蕴含的智能就是应急指挥参谋业务理论研究的重点。

三是随着可视化、实时化、科学化应急指挥的需求,联合行动指挥必须建设以指挥自动化系统为平台的新型应急指挥中心。指挥是指挥主体对指挥对象,通过指挥中介系统(即指挥工具)发生相互作用的过程。联合行动指挥要想比以往合同行动指挥发挥更大的指挥效能,关键就在于指挥中介系统要发生根本性的变化。因此,要在现有三台合一、各社会单位联动的公安情报指挥中心平台基础上建设公安应急指挥中心,建成综合一体化的公安C3MI系统,即指挥、通信、计算机、信息、情报(监控、技侦、网侦),也即警务应急指挥自动化系统。其基本构成大致包括以下三个部分:信息采集与分发子系统、政策法律分析与智能决策子系统、现场实时监控与侦查情报传输子系统。[6]

那么,警务行动学科究竟如何划定联合行动层面的研究范围呢?目前,前三大类公共突发事件主要属于应急救援管理及其他相关学科的研究范畴,业已成为管理学、防灾减灾学、消防学、预防医学等诸多学科的热点课题,但由于涉及面广,专业性理论研究层次较高,学科综合交叉的特性很强,以至于目前各学科“单打独斗”的现象也导致了研究视角狭窄、实践应用性偏弱的现状,这一点从近几年我国各级政府部门实施应急救援活动的真实水平上可见端倪。但是,随着我国各级应急处置设施、预案及相关法规的完善,在公安情报指挥中心及社会联动指挥模式基础上必然要建立健全应急指挥中心。因此,可以从具有侦查学、治安学、管理学、防灾减灾学等本科学位并已经有一定工作经验的警察中招收警务行动学科的研究生,在此培养层次上进行专门研究。当然,当务之急是要重点强化公安机关作为责任单位的社会安全事件的联合行动指挥研究,即警政联合行动指挥和多警种联合行动指挥的研究。实现途径也是同理,没有本学科硕士点的院校应尽快采取挂靠侦查、治安学科的办法加强研究生教育,若不接纳基层警察指挥员参与研究,或要等本学科摸索成熟后才申办,可能为时晚矣。

2.警队行动指挥

警队行动指挥分为联合行动指挥框架下的第三级分队现地指挥和单独执行任务的专业警队行动指挥两种,前者大都在各类型的联合行动指挥理论中进行关联性研究,无需赘言。此处所指的警队行动指挥是后者,即指各警种业务领导对现场的不同位置、多个具有相对独立职能的警组或警员等行动力量,按照统一的行动目标和方案实施协同行动的组织领导活动。通常是由于专业行动的规模和难度较大,而需要分组实施的行动,是属于专业执法执勤行动的指挥活动。指挥主体是各级警种单位的业务领导,指挥对象是参与行动的直属专业警队和部分配属的其他警种警员,指挥机制一般呈二级架构,即行动整体指挥和警组指挥。行动整体指挥的指挥程序和内容一般包括二大部分,即组织阶段的警情研判及“三定”(即定决策、定战法、定方案),实施阶段对行动次序、动作协同和应变措施的现地调控。指挥工具目前主要是对讲机和手机等比较简单的器材。下设的警组指挥主要是对警组内警员之间动作协同的指挥,一般使用手势、信记号或明语进行指挥。

3.警组行动指挥

警组行动指挥可区分联合行动指挥框架下第三级警组指挥,警队行动指挥框架下的二级警组指挥,以及独立执行任务的专业警组指挥等三种形式。前两者大都要在各自的指挥框架下进行关联性研究。此处所指是第三种,即指专业警组指挥员对所属警员或辅警等行动力量,按照执法执勤目标和程序规范进行的现地组织活动。专业警组行动是公安机关各警种日常业务行动的主要形式,现地指挥的关键是加强组内警员之间的动作协同。警组指挥的主体一般是派出所的警务队长或各专业警队的中队长、探长等,而一般警员特别是农村警务工作中的民警也通常是指挥主体,指挥对象是参与行动的其他警员或辅警(包括巡防、联防、保安队员和治保员等),指挥程序和内容一般包括行动前简要的警情研判、分工站位、注意问题和实施阶段对警员之间协同动作的指令等二个部分,一般使用手势、信号或明语进行指挥。

六、警务行动战术的研究路径及基本内容

(一)警务行动战术研究的路径

目前各地对警察战术的研究路径选择各异,着眼点与落脚点均有所不同,以至于针对性、适用性都较为欠缺。合理的研究路径是实现目标的保证,根据本人对十余个专业警种战术组训的体察,认为有必要从警察行动的基本形态和实质内容着手考虑。

1.警务行动战术的基本形态

前文将警务行动区分为接处警行动、执勤行动、办案行动和应急行动等四类,而从基本形式上则表现为执法行动或执勤行动。执法行动对象通常较为明确,执勤行动对象通常不明确,而实践中还存在行动对象的抗法性质发生转化的现象,即行动对象由一般性违法嫌疑或轻微的妨碍行为升级为暴力抗法,甚至转瞬间演变为惊天大案。①如2010年7月,广东揭阳高速公路两名交警在休息区例行盘查一辆无牌车辆时,突遭驾车杀人潜逃犯枪杀的案件。因此,战术在各层次类别的警务行动中实际上呈现三种基本形态。

第一种是执法行动的战术。执法行动大都为秘密型行动,通常是在查处行政、治安、刑事等案件,以及各种突发性应急事件处置中,需要对执法对象采取各种行政、刑事强制措施的执法活动。执法行动对象往往具有显在明确性,基本案情也较为清楚。鉴于违法犯罪嫌疑人逃避法律制裁的本能是导致抗法的内在因素,因此执法行动通常都有预案,其战术普遍带有典型的隐秘性、诡诈性和突然性等特点,战术的核心目标是避免、减缓或消除对抗与妨碍,战术成功的标准是现场能否有效制止违法犯罪和顺利破结案,能否履行好各种案件诉讼程序中的举证职责,以完成案件调处、查处或侦查的职能任务。对于持械、持枪、持爆炸物等实施抢劫、贩毒、凶杀、绑架、劫持、涉黑涉恶、暴恐等重特大暴力犯罪嫌疑人或团伙的抓捕及现场处置行动,大都属于多警种联合应急行动,在处置中公安情报指挥中心通常会启动应急预案或成立专案组。此类行动应当纳入执法战斗层面的战术予以重点研究,这也是我国警察战术得以兴起和发展的重要原由,应重点加强指挥层面的决策、战法研究和在特警突击队、防暴队、刑侦重案队、禁毒队中强化专业化的技战术训练,但当下各地警务实战教官将此种典型意义上的警务行动技战术作为技战术的全部内容在全警推广,不仅会造成有限的训练资源严重浪费,而且也会因武力使用训练失度导致警察在一般的执法行动中产生过度暴力执法的概率陡增。

第二种是执勤行动的战术,大都为公开型行动。执勤行动通常表现为公安机关的接处警、巡逻盘查、交通纠查、安保活动、警卫工作和群体性事件现场的人群管控等活动,其行动对象的行为性质经常是潜在的,初始警情往往也不十分明确,对象的真实身份、涉嫌程度、抗法动机和性质通常需要现场临时判明,而且对象对抗、妨碍执勤的行为具有复杂性和嬗变性。据公安部有关统计数据,全国每年伤残民警约3000人次(轻微伤以上),其中约有50%以上是在日常执勤和群体性事件现场处置中受到的侵害,同时对执勤对象的违法嫌疑人或群体也造成了一定的伤害,以至警民矛盾不断加深。这就彻底违背了研究和运用警察战术的初衷。之所以将学科研究对象由“执法战斗”“警务实战”或“应急警务”等扩大至“警务行动”也是基于此种考虑。因此,执勤行动的战术通常具有文明公正性、程序规范性和强制适度性等特点,战术的基本目标主要是避免、减少、消除勤务中的对抗、妨碍或脱序情形,避免暴力升级和现场失控,并能够迅速有效地平息事态。

第三种是常态勤务中的反袭警战术。一线民警在日常的警务工作中不可能始终保持战术戒备心理和姿态,这既无可能,也无必要,因为在普通执勤行动中动辄摆出战术动作,往往只会加剧冲突。但是,在常态勤务中出现意外的暴力袭警情况也比较常见,特别是派出所等所队着装民警,在采取调查访问、传唤、留置等措施时以及在其他社区警务等工作中经常遭遇致命性袭击。①有数据显示,全国公安机关每年在与犯罪分子搏斗中牺牲的民警约20人。2013年6月26日,在新疆吐鲁番地区鄯善县鲁克沁镇发生的一起严重暴力恐怖袭击派出所事件中,一次就造成9名民警和辅警牺牲;再以北京为例,2006年在暴力袭警事件中,执法权益受到侵害的民警中派出所民警占556人,交警81人,巡警22人,治安警18人,刑警6人,其他警种5人,派出所民警比例高达80.8%。因此,很有必要对基层民警的戒备、防卫与反袭击等技战术方法予以专门研究,重点是加强单警战术素养的研究,在暴恐形势严峻的省市应加强反暴恐袭击警队驻地的研究。

2.警务行动战术的实质

对警务行动战术基本形态的区分,只是基于对警务行动现象及其规律进行简单梳理所得出的基本判断,主要是防止在进一步的归类研究中出现重复和逻辑混淆。从战术服务于实战的视角去分析,则必须根据警务行动的性质和警种业务归口来研究战术。因为,警务行动一类为联合行动。各警种均要参与其中,有时职能划分也不是十分明确,则体现为共同战术科目,而有些联合行动,现场的分队在预案中通常都是由预设的专业警力单位承担,则体现为专业战术科目;②如解救人质现场处置中,武力处置通常由特警突击队承担,劫匪背景及案由调查通常由刑警队承担,外围警戒通常由辖区派出所承担等等,因此,人质危机中的武力解救战术就应该属于特警突击队的专业研训课目。另一类警务行动就是接处警、日常执勤和办案中的行动,均体现为单一警种的专业职能行动。故而主要从警种战术入手研究才是科学的技术路线,如此,警务行动战术理论系统才能与上位概念的各专项指挥业务和下位的专业行动技能研究等形成专业化和体系化,进而在本学科各专业方向上才能真正培养出适用各警种岗位群,同时在参谋业务、战术或行动技能等方面具有特殊专长的人才,而不是学到毕业还是懵懵懂懂。况且,实践中并无脱离警种业务和职能外的战术类型和样式,应急行动中的分队设置通常也要发挥警种职能优势,即便是反袭警技战术内容也应主要是针对基层所队民警和初任民警的共同科目,企图让目的各异、各具特色的警种行动套用某种设计好的战术显然是不切实际的。③如车辆查控战术,就包括针对重特大暴力现行案犯围追堵截的全城设卡车控战术,高速公路省际卡点的身份识别车控战术,城市或高速公路交警的纠查车控战术,刑警等专业警队对驾车疑犯的秘密车控战术等等,由于各警种的车控任务和目标不同,车控战术的策略方法自然也是迥异。目前训练中较为流行的车控战术是巡逻盘查中针对持枪类暴力疑犯的公开车控战术,若用来应对上述所列的不同车控情形,实用性显然存疑。所以,无论是从服务实战角度还是从实现学科专业培养目标来看,警务行动战术都应按照共同科目和警种专业战术科目来分类研究。其中,共同战术科目大都要在联合行动指挥框架下作关联性研究。下面着重讨论警种专业战术科目的研究内容。

(二)警种行动战术研究的基本内容

根据警务行动的性质规模和实务情况,我们可以将警种行动战术分为警队战术、警组战术和单警战术素养三个层次。与前文所述的各指挥层次结构相雷同的是,各警种的警队战术均由警组战术和单警战术素养予以支撑,警组战术则由单警战术素养和协同意识予以保证,而反袭警战术往往主要取决于单警战术素养的高低。单警战术素养主要是由现场法律运用能力和行动技能等构成。所以从严格的学问界限上区分,单警战术素养基本上属于警务行动技能所要研究的内容,在后文将予以分析。此处是笔者依据多次组训情况,对主要警种战术的研究内容所进行的初步归纳。

1.刑警战术

刑警战术可以依据案件侦查中行动对象的涉嫌程度和阶段性的侦查目的分解为六种战术类型:一是现行刑事案件接处警后的战术应对。二是侦查初期接触涉案人员的战术戒备。三是打击街面多发性案件现行犯的守候战术。如街面反扒、反诈骗以及对两抢、两盗案件多发区域的守候伏击等。四是侦查中后期跟踪、密捕、蹲守犯罪团伙成员的战术,通常是专案侦查中针对犯罪团伙或集团采取侦查手段的行动。五是侦查敲诈勒索、绑架等典型“由人到案”类型案件的行动战术。六是破结案阶段抓捕案犯或在逃犯的战术,往往是在采取拘传、拘留或逮捕等刑事强制措施中适用;对在逃犯通常是通过网上信息战法或专案特情发现其落脚点后所采取的抓捕行动,而针对团伙或经营性专案一般表现为专案收网行动,往往在多个现场依次或同步实施行动。前四种形式常表现为探组战术,主要是研究查缉控制方法及探组成员之间的战术动作协同。后两种通常表现为秘密的警队战术,主要研究警队行动的各种抓捕战法,警组与警组的协同,以及攻击抓捕组警员之间的动作协同等。上述六种类型的刑警队组战术要根据案件性质、特点、对象情况以及地形环境再做梳理。①如典型的警队组抓捕环境就包括宾馆、单元房、街面、高速公路出口、公共娱乐消费场所、城郊结合部出租房、农村独立房等。研究中主要应该以近期的经典案例为蓝本,侧重点在于研究每种战术类型样式的策略、战法要诀和协同方法。

2.禁毒警战术

禁毒警战术类型的区分主要应考虑毒品案件对证据要求高的特点,往往在行动中掌握什么证据才能以何种罪名结案,所以应当根据毒品案件性质进行区分。主要是贩毒案件中对大宗毒品交易现场的缉捕或诱惑侦查行动战术,控制下交付的追踪伏击战术,打击贩毒团伙的收网行动战术,打击零售毒贩的守候伏击或诱捕战术;走私运输毒品犯罪的交通工具查控或设卡堵截战术;打击制毒场所的清剿战术,针对隐藏加工毒品场所的搜证战术;对吸毒场所、窝点的清查战术等等。要根据各种毒品犯罪行为的组织结构、特点、侦查阶段性目标,以及地形环境的差异性区分出不同的战术样式,同样要以典型案例研究为主。

3.治安警战术

治安警战术类型可以根据常见治安案件性质进行分解,主要包括抓赌战术、查处卖淫嫖娼战术、黄赌毒重点场所的清查战术以及配合其他行政执法部门的行动战术,如打击制造、销售伪劣假冒食品案件的清剿战术等。这类战术看似简单,但犯罪组织者通常十分狡猾,②如涉嫌组织赌博罪的案犯往往采取坚固人口、预置暗道的方法逃避冲击抓赌行动。行动前若没有摸清其活动规律和反侦查伎俩,没把握好行动战机,往往会功败垂成。

4.派出所民警战术

派出所民警办案工作较少,在其他专业办案警队行动时通常起配属作用,其战术类型应根据执法执勤类型加以区分,主要包括辖区巡逻盘查战术、辖区专项交通纠查战术、处警现场制止治安类违法行为战术、处警现场制止刑事类犯罪行为战术、反袭警战术、小规模群体性事件的处置以及较大规模群体性事件的先期处置战术等等。派出所的警务工作十分沉重、繁杂,所应对的疑犯也最为复杂,在所有的警务行动中所占数量比也是最多的。派出所民警行动战术的研究主要应在接处警操作规范的规制下,对其战术类型与样式作细致研究。

5.城市或高速公路交警战术

城市或高速公路交警战术类型可以按照典型执法执勤类型分解,主要包括对涉嫌酒驾、毒驾车辆的查控战术,对涉嫌遮盖车牌、挂单牌车辆的查控战术,对超限载客货车的查控战术,对涉嫌报废、未年检或保险车辆的查控战术,对无牌涉嫌盗抢机动车的查控战术,遭遇阻碍和妨碍执法的处置战术,以及车控中的反袭警战术等。每年全国交警在查控车辆中遭遇拖带、冲撞及袭击的现象时有发生,交警在各警种民警牺牲中的比例也高居前列。因此,应在《交通警察道路执勤执法规范》的规制下进行研究。

6.特警突击队战术

目前特警突击队和防暴队共承担九项职能任务,但是没有独立的执法权,主要是作为突击或防暴机动力量在警务联合行动中使用。③目前省会和计划单列城市将特警突击队、防暴队职能区分,但合并在一起称为公安特警队,普通的设区市建有巡特警支队,通常对突击与防暴的主要职能未作区分。另外,2014年公安部要求在区县级公安机关成立公安应急队(由治安大队民警和辅警组成),主要是担负巡逻、防暴处突和应急救援等任务。特警突击队战术类型可以根据常见的突击任务进行分解,主导性的战术类型主要包括围搜捕重特大案件现行犯的突前围搜、突击战术,解救被公开劫持人质的突击战术等;配属性的战术类型包括在群体性事件处置过程中配属防暴警的护卫战术及对违法犯罪骨干的缉捕战术,配属刑警抓捕严重暴力犯罪嫌疑人和解救被秘密绑架人质的跟踪、伏击和突击等战术,配属禁毒警的缉毒战术,配属警卫工作的外围警卫战术,以及在各种专案收网阶段对犯罪团伙成员的多现场抓捕战术等。但应该注意,在配属性战术训练中要围绕主导行动的其他专业警种的要求施训,否则一旦破坏行动企图,很容易“吃夹生饭”,甚至导致案件无法结案。

7.防暴警战术

防暴警(含区县级的公安应急队)战术类型可以按照受领的常规或机动任务类型分解,主要包括针对各种群体性事件现场的处置战术,安保、警卫活动现场突发事件的处置战术,公开的武装巡逻盘查战术,便衣打击街面规律性、多发性罪案的守候伏击战术,对现行严重罪案的增援处警战术等。在执行配属性机动任务时,其内容和要求与特警突击队类似。

综上,根据警务行动战术的基本形态、实质以及对各警种战术的描述,在研究路径选择和组训中,应当将警务行动战术分为共同科目和专业科目两类。共同科目包括基础性应急处突和反袭警等战术科目,专业科目是各警种战术科目。

七、警务行动技能的研究路径与基本内容

(一)警务行动技能研究的路径

警务行动技能主要是指民警在法律规制和指令下完成行动任务的单警技能和警队组协同动作,体现为技巧或能力。警务行动技能根据其功能作用可区分为强制手段技能、行政强制措施技能、侦查措施技能、通信查询技能和急救救援技能等。同时,因各警种行动的公开或秘密与否,在行动技能要求方面区别明显。①其中着装民警的行动技能主要包括:通信查询技能,现场运用法律的语言控制技能,制止违法犯罪各等级武力使用技能与动作协同,以及盘问、检查、搜查及短途押带等技能;而便衣民警的行动技能主要包括:化装伪装技能,秘密通信联络技能,抓捕中警械武器使用技能,主、辅抓捕手与第三支援等徒手协同抓捕动作,武器控制下的协同抓捕动作,以及跟踪、监控、密搜密取密录、搜查、长途押解等技能。警务行动技能的研究内容十分庞杂,也是基层实战训练的重心,其中强制手段中的武力使用技能最为关键。因篇幅有限,其他类行动技能就不在此赘述。下面着重以现场制止违法犯罪强制手段使用技能的研究内容为例进行剖析。

(二)强制手段使用技能研究的基本内容

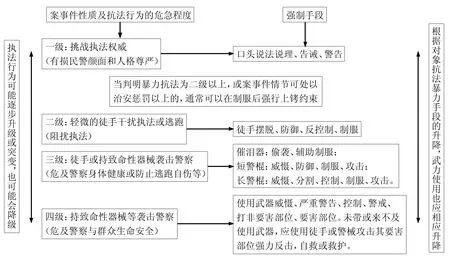

1.强制手段使用的等级模式

美国社会学家帕森斯根据有限度使用武力的司法理念,总结了美国警察控制打击违法犯罪武力使用的六个等级模式,即说服、控制、约束、压服、阻止和制止。2009年公安部出台《人民警察现场制止违法犯罪操作规程》,规定了口头制止、徒手制止、警械制止和武器制止四种强制手段。根据我国的警务行动特点和该规范性文件的立法精神,也可建立相应的强制手段使用等级模式。强制手段使用等级模式图如下(参见图2)。

图2 现场制止违法犯罪强制手段使用的等级模式图

2.武力强制手段研究的基本内容

民警现场使用武力强制手段是对应于暴力抗法而产生的,通常暴力抗法或袭警的常见类型包括:在治安类案事件处警现场遭到违法嫌疑人或亲友或围观人群的暴力抗法,在巡逻盘查和交通纠查等例行执法执勤现场遭遇当事人的暴力抗法,在妨碍其他公务人员行政执法增援处置中遭遇当事人的暴力抗法,在群体性事件现场处置中遭到群体的暴力抗法,在刑事类案件处警现场遭遇犯罪嫌疑人的拒捕,在强制传唤、抓捕、押解等过程中遭遇的暴力抗法,针对特定或不特定民警的报复性袭击等等。可见,一线所队民警面对暴力抗法情形时,案事件性质不同,产生抗法的原由和动机各异,对象的抗法手段五花八门,凶暴程度不一。因此,在各种武力使用技能的研究与训练中,要考虑判明何种对象,再决定使用何种等级、何种技法及力度,是否需要升降级。任何武力使用技能的训练脱离上述四种判断,均有可能不实用。同时,应尽量追求技能动作的简单、实效和适度。但在实训中,很多教官习惯性地将竞技体育中“更快、更高、更强”的理念作用于武力技能施训,实战中极容易产生过度暴力执法乱象。鉴于案事件性质和对象抗法手段动机的不同,导致各种武力使用技能所要达到的目的也不同,所以,现场制止违法犯罪武力使用技能应在熟悉人体要害与关键部位等知识的基础上,再围绕摆脱阻滞、防御救援、制服控制、反击攻击等目的分类予以研究。

(1)人体要害与关键部位知识简介

武力使用技能是主要针对执法对象身体的控制或攻击,不了解人体要害与关键部位通常会出现两类主要问题:一是容易失度造成不必要的重大伤亡事件发生;二是在技法使用中实效性减弱。根据武力使用的目的性,我们可以将人体相关部位区分为三类:第一类是关节部位。包括四肢关节、颈椎等。主要是在控制、制服或抓捕中适用,均为反关节技法,通常要集全力攻其一处,手法上表现为掰折加适度的旋转。第二类是敏感回护部位。包括眼框、鼻梁、鼻孔、下颌神经丛、喉结、锁窝、下肋、裆部、胫骨、踝骨和上臂、大腿外侧神经丛、内侧经络区等。主要是在摆脱阻滞、防御救援、消除反抗或主动攻击时适用,体现在徒手或使用警械的各种技法中,使用中应该注意选择部位及力度的适度性,尤其是容易致残的喉结、眼球和睾丸等部位一般不能使用重手法。第三是致残致死部位。致残部位主要包括眼球和裆部,致死部位主要包括颈椎、脑枕部、太阳穴和剑突,而使用武器时,任何人体重要脏器和主动脉血管均是致死部位。对于致残致死部位只有在致命性袭警、现场实施凶杀等危急情况下适用。①《人民警察现场制止违法犯罪操作规程》第二十条和第二十五条对此也有特别规定:“除非必要,应当避免直接击打违法犯罪行为人的头部、裆部等致命部位。”

(2)单警武力使用技法概述

第一类是徒手制止的基本技法。一般分为防护,摆脱、反控制、制服、带离、反击等动作类型,使用中要区分人体的三类关键部位。防护与摆脱纠缠通常针对敏感回护部位;反控制、制服与强制带离一般针对关节部位,其中制服需要多人协同;反致命性暴力袭警通常针对要害部位,反击技法上要遵循就近选位、力度适度和连续动作等要诀。

第二类是常规携带八件套中警械制止的基本技法。以伸缩警棍为例,一般要区分四类动作:警告类,在对象有暴力抗法预兆,情绪失控等不正常精神状态下适用,主要是持棍戒备动作;防御类,在对象有逼近威胁动作时适用,主要是快速出棍拒止动作,以保持安全距离,或武力升级为武器使用作准备;制服类,对象已经有徒手暴力攻击行为,主要是打击四肢的关节和神经丛部位;攻击类,对象手中持有器械威胁或攻击,主要是打击其持凶器的手或臂,必要时可攻击其头部等要害部位。

第三类是使用防暴类警械制止的基本技法。鉴于当前极端个人暴力分子或暴恐团伙街面砍杀案件的频频发生,基层民警普遍配发了应急长警棍等防暴类警械,既弥补八件套中的警械在处置此类现场制服能力的不足,又遵循了尽量少动用武器处置暴力现场的法治理念,同时也落实了《人民警察使用警械武器条例》中所规定的保障公民权利和择轻使用原则。以应急长警棍为例,使用技法可根据制止的目的分为威慑、分割、控制、制服、攻击等五类动作。②2015年5月2日,黑龙江庆安火车站铁路民警李乐斌枪击徐纯合事件,该案已有定论,不便多加评议。仅就武力使用技能而言,李乐斌使用长警棍的技法就是典型的攻击动作,而非制服性动作,显得有些失度,再从李乐斌后面快速弃棍拔枪的武力升级动作来看,显然是受过专业性的训练,但我们这些教官应当扪心自问,不管对象法律情形,只教技法动作,训练成效会有多不堪?由于攻击性较强,动作力度及相应的技法较为复杂,因此在使用应急性防暴器械处置暴力疑犯时,一般要注意四个事项:处警要有准备,增援要及时;技法务求简单、实用、有效;加强协同动作,避免单独蛮干;一旦对象降服或失去抗拒能力,应立即停止使用。

第四类是使用武器制止技法。基层民警在现场制止违法犯罪中,通常只有遇到暴力分子现场实施凶杀,暴恐团伙街面实施砍杀、车撞、投掷爆炸物、燃烧物以及《人民警察使用警械武器条例》规定的其他严重暴力犯罪正在发生时,才能使用武器制止这种最高等级的武力强制手段。虽然《人民警察使用警械武器条例释义》中指出“使用武器”就是对人的身体或所乘车辆实施射击,但实战中情况要复杂得多。因此,在研究中要根据使用武器的目的性,可以将武器使用技法分为威慑、警告、控制、警戒、打击非要害部位、打击要害部位等技能动作。

(3)武力使用动作协同分类

现场制止违法犯罪通常都是由警组以上警力共同实施完成,因此要恪守“勇者不得独进,怯者不得独退”的原则。上述单警技能仅仅是基础,没有警员间默契的协同动作配合,现场武力制止违法犯罪的实效就会大打折扣,甚至是一线民警伤亡的重要原因之一,有时使用武器时还会误伤无辜群众。在实训中,有些教官容易将协同动作当成战术。其实,公开型执法行动战术中主要包含研判决策、分工站位、动作协同和控制警戒等内容,动作协同根据行动大小,又分为警组之间的动作协同和攻击警组内警员之间的动作协同,动作协同只是战术的核心内容,但仅仅依靠协同动作也未必能实现战术目标。通常根据现场所要制止违法犯罪的性质和暴力性不同,警组武力使用动作协同可分为徒手协同、徒手与警械使用协同、防暴性器械使用协同、警械与武器使用协同和武器使用协同等五类。

因此,在研究路径选择和组训中,首先,要将警务行动技能分为公开型和秘密型二类;其次,要将强制手段使用、行政强制措施使用、刑事强制措施使用、通信查询、急救救援和特种武器装备使用等单警技能区分为公共科目和专业科目进行研究;再次,要研制出各种常用的、关联的或典型的动作协同技法。

八、学科定位与前瞻

综上所述,对学科的定位、目标、研究方法、实训方式、专业平台、培养目标、课程建设及教育培训等方面提几条基本建议。

第一,本学科应定位为公安专业性学科,名称宜改为“警务行动学”。

第二,学科建设目标。学科理论应系统性重建,以达成“传道”;指挥理论及技战术方法系统应尽可能通过实训转化为民警的行动执行力,以达成“授业”;在教研中完善改进,能够解决实战中不断出现的难题,以达成“解惑”。

第三,基于对警务行动实践总结提炼的实证研究应当成为本学科的主要研究方法。

第四,本学科理论方法只有通过训练才能转化为行动执行力。技能动作宜采取简单的情形模拟对抗训练法,至多利用简易板房就能实现,为提高训练密度和效果,可以加强武力等级选择等训练模拟器的研制;警队组战术应多采用实景模拟对抗训练法,可利用校园、训练基地各种场所,或在专门的模拟实训场馆施训;应急类联合行动指挥与战法研讨宜通过研制仿真实训系统施训,从人工组训起步,通过逐步积累形成数据库,再向半人工模拟和计算机仿真训练方向发展。

第五,在专业平台搭建上,应尽量整合师资力量和训练资源,在将警察体能训练单列后可成立警务行动训练部,有专业举办能力的公安院校可成立警务行动系。

第六,在专业培养目标方面,应以基层技战术教官为主,技能训练资源丰富的院系宜以培养特警突击队员为主,理论师资力量雄厚的院系宜以培养联合行动指挥中的参谋人员为主,进而以此为基础发展研究生教育。

第七,在学历教育的专业课程建设方面,建议开设《警务行动学概论》《警务联合行动指挥教程》《警务行动战术教程》《警务行动技能训练教程》《警务行动法律适用》《警务联合行动参谋业务》①含预案方案研制、参谋技能和行动保障等。《警务行动教学训练法》等主干专业课程,并辅以《警务危机心理干预与谈判》②现场执法语言控制规范,群体性事件对话技巧和反自杀、反绑架、反劫持谈判等。《特警突击技战术训练教程》《警务行动理论与实践比较研究》等专业选修课。对其他公安专业开设的必修课《查缉战术》也应予以适度修订。要以提高派出所、刑警队等一线民警的警务行动能力为教学目标,重点对单警行动技能、动作协同和警组共同战术科目等进行实训。

第八,在培训教育的科目、课目建设方面,对于晋职培训的区县局以上领导应以辖区警务联合行动指挥及相应战法的研讨科目为主;对于晋职培训的各专业、各层次警种指挥员应以警队组行动指挥及相应战法的研训科目为主;对各警种在职基层民警的专业培训应以结合各警种行动要求的单警技能、动作协同及警组战术的实训为主;对晋衔培训的民警至少应区分为公开和秘密二个战术实训分队,以与警衔相对应职级的行动指挥和战法研训科目为主,其中,晋监培训应与上述第一种类似,应以辖区警务联合行动指挥及相应战法的研讨科目为主;对初任民警的培训可以参照修订后《查缉战术》的训练科目。同时,应注意加强各职级、各警种行动指挥、战法和技能动作的系列精品课目建设。

[1]冯之浚.软科学断想[M].北京:中共中央党校出版社,1999:18-20.

[2]王利宾.公安学下设二级学科体系建构问题研究新局面[J].河南警察学院学报,2012(1).

[3]夏征农.辞海[M].上海:上海辞书出版社,1999:2195.

[4]夏征农.辞海[M].上海:上海辞书出版社,1999:2139.

[5]倪强.群体性事件处理的多维视角[M].北京:中国人民公安大学出版社,2011:203.

[6]倪强.处置群体性事件联合行动指挥体系[J].山东警察学院学报, 2011(6).

【责任编校:边 草】

Compendium on Science of Police Operation

Ni Qiang

(Fujian Police College,Fuzhou 350007,China.)

Up to day, Science of Police Operation is referred to as Science of Police Command and Tactics, which still causes controversy to orientate its role in Science of Public Security. Owing to its poor performance in application, confused field of vision and limited study objects, it is advised to develop it into Science of Police Operation, which is to focus on the study of the command for police enforcement of law and duty, strategic operation methods and movement techniques. The subject falls into three preliminary academic orientations, namely, operation command, operation tactics and movement techniques, supplemented by legal implication of compulsory measures, operation specification of enforcement of law and duty, development of pre-planning and solution to emergency command, teaching and training methods, etc., which all together constitute one knowledge system. Police operation commands, based on case property and scale, have three theoretical tiers - the unified, team and group commands, stressing on the operating mechanism, analyses & decision-making, and organizing regulation of every command tier; police command tactics may focus on the tactics study of different police classification according to the goals of case handled and enforcement of law and duty, and the tactics of different police classification may be divided into two methodological tiers - police team and group tactics, and various typical operation methods need to be ruled out according to disciplinary traits of crimes and their means of illegality. All the police operations can not obtain their objectives without the help of liaison, compulsory measures or disguised approaches, and police operational techniques may be tiered to two levels - movement techniques of individual police officer and coordinated action, which ought to be simple, efficient and moderate. In general, police operation could be overt or covert, while technique and tactics can be a common subject or a major.

Tcience of Police Operation; Disciplinary Traits; Object of Study; Category of Study; Contents of Study

D631

A

1673―2391(2016)03―0065―15

2015-12-23

倪强(1968—),男,安徽无为人,福建警察学院警察战术系警务指挥教研室主任,教授,研究方向为警务指挥与战术。