生态脆弱区铁路工程建设对生态环境的影响研究

——以红柳河至淖毛湖铁路为例

2016-10-15刘毅宽

刘毅宽

(中铁第一勘察设计院集团有限公司,西安 710043)

生态脆弱区铁路工程建设对生态环境的影响研究

——以红柳河至淖毛湖铁路为例

刘毅宽

(中铁第一勘察设计院集团有限公司,西安710043)

对位于新疆生态脆弱区的红柳河至淖毛湖铁路工程建设过程中可能的生态环境影响进行分析,重点研究铁路建设过程中对所经区域的自然植被、水土保持等的影响途径、影响程度及相应环保措施。指出现行环评体制下,铁路建设项目环评存在的不足并提出相应建议。

铁路;建设项目;环境影响评价;生态环境;生态脆弱区

1 概述

我国自20世纪80年代开始进行铁路建设项目的环境影响评价。在铁路环境影响评价工作不断走向规范化的同时,铁路建设项目环境影响评价的广度和深度也在不断得到发展[1]。开展环评的项目也从最初的重点项目扩展到各类铁路建设项目,包括各类新建项目和改、扩建铁路项目。目前,我国开展的铁路建设项目环评,在评价因子、标准、方法、深度和评价范围等方面已形成了一套比较完善的评价体系[2-4]。

随着西部大开发及“一带一路”建设的不断深入,我国西北地区的铁路建设将逐步增多。我国西北大部分地区生态环境脆弱,基本建设与生态保护存在一定的矛盾,为了在铁路建设运营的同时保护好工程所在地的自然生态环境,实现铁路建设与周边生态环境的可持续发展[4-6],加强西北地区铁路建设对生态脆弱区的生态环境影响研究十分必要。然而,目前针对生态脆弱区铁路生态环境影响评价研究较少,针对具体工程案例的研究更少[7]。以位于新疆哈密地区建设中的红柳河至淖毛湖铁路及其区域生态环境为研究对象,通过对该工程项目所在地自然植被与水土保持现状,影响途径与程度的研究[8],提出了相应的生态保护与水土保持措施。结合其他铁路建设项目指出了目前的铁路环境影响评价机制存在的一些不足并提出了相应的建议。

2 铁路工程及沿线生态环境概况

2.1铁路工程概况

本研究以正在设计中的红柳河至淖毛湖铁路及其周边区域的生态环境为研究范围,其纵向范围包括铁路的工程设计长度,横向范围为铁路中心线两侧各300 m区域,各站场所用地外100 m以内的区域;另外,还包括取弃土场、各类料场、临时场地等占地外延100 m以内以及施工便道中心线两侧30 m以内的区域。

2.2沿线生态环境概况

该拟建铁路沿线区域地处温带荒漠草原区,区内植物种类贫乏,且以盐生、旱生植物为主,多为灌木、草甸、草原植物,乔木种类较少,组成单一。与之相对应的是区内动物种类数量较少,且可能出现多种国家Ⅰ级重点保护野生动物。该铁路线路所经区域水土流失较为严重,戈壁和盐碱地占总面积的50%以上,该区域属于典型的生态脆弱区。本次评价的目标和控制目标主要是以保护珍稀野生动植物资源及防水土流失为目标[9]。该铁路建设项目与周边生态功能保护区位置关系见图1。

图1 新建红柳河至淖毛湖矿区铁路与哈密东天山生态功能保护区位置关系

3 铁路建设对周边生态环境影响分析

3.1分析方法

此次评价的方法主要为在实地调查和资料收集的基础之上,利用遥感和地理信息系统等手段对铁路沿线植被类型、土地利用现状、荒漠化现状、土壤侵蚀现状以及线路与敏感区位置关系等进行深入分析[10-11]。

3.2工程对植被资源的影响分析3.2.1区域植被类型现状

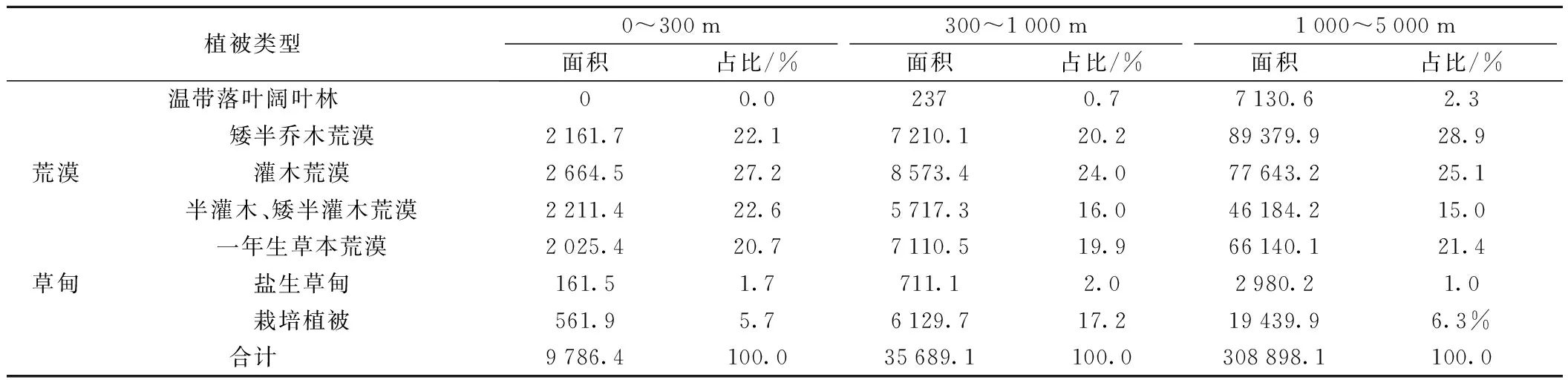

植被资源调查采用样方调查、资料查询并结合遥感影像数据的方式进行[12]。将铁路工程和沿线的植被类型图相叠加,计算铁路建设破坏的植被类型和面积以及所造成的生产力减少和生物量损失。铁路沿线两侧植被类型面积如表1所示。

表1 线路两侧植被类型面积统计 hm2

根据邢文渊等(2007)[13]的研究,该铁路沿线地区生态环境较为脆弱,且荒漠化程度有进一步加剧的趋势。因此该区植被承担着防止荒漠化、防止沙漠入侵、固沙的重要生态功能。故需对该区植被做重点的研究分析。

由表1可见,铁路沿线植被类型以荒漠类为主,占评价范围总面积的90.4%,盐生草甸植被占1.0%,栽培植被占6.3%,而温带落叶阔叶林的面积所占比例很少,表明该评价范围内植被多样性较差。根据现场调查结果,拟建铁路沿线荒漠植被的分布面积较广,但其植被覆盖度较低,生产力低下,主要原因在于该区域降水量少且分布不均。

3.2.2工程建设对植被的影响分析

拟建铁路工程对评价区植被的影响主要是工程施工过程中造成的植被破坏而导致的生物量减少以及植被覆盖率降低等方面。该铁路沿线植被类型主要为荒漠植被,均为戈壁荒漠地区常见的植被类型,群落结构较为简单,物种组成较为单一,植被覆盖度较低。

造成植被损失的主要工程行为包括路基施工、取弃土、施工临时占地等,这些行为将破坏施工区域内全部植被,并对周边施工作业区植被产生一定程度的破坏。

由于铁路建设具有条带状特点,且植被损失面积占沿线同一植被类型面积的比例极小,因此工程占地对沿线植被资源数量影响不大,对区域生态完整性的破坏影响很小。本次工程全线永久占用林地面积14.4 hm2,多为厂区、矿区周边人工林木和灌木林。工程将占用少量林地和砍伐树木,不会对当地农、林业生态系统造成大的影响。

对铁路所经区域来说,临时用地仅造成生物生产力暂时性损失,施工结束后在一定的生产条件下生产力能够得到恢复,而永久占地的生物生产力损失则是永久性不可逆的。本项目对当地植被造成的生产力、生物量损失估算见表2。

表2 生物量损失估算

根据表2,永久占地生物量损失约4 895.3 t/年,生产力损失为97.7 t/年;而临时占地在植被未恢复以前造成的生物量损失约2 116.7 t/年。

3.3工程建设造成的水土流失评价

3.3.1工程沿线水土流失现状

本次分析利用卫星影像数据,同时参考相关图件,得出工程沿线土壤侵蚀现状。分析结果表明:铁路沿线区域属中温带干旱大陆性气候区,降雨少,蒸发量大,降雨主要集中在6~9月份。线路所经地区水土流失类型由风力侵蚀向风水混合侵蚀过度,侵蚀强度以中强度为主,部分地区达到了剧烈程度。

3.3.2影响途径及水土流失量预测

(1)水土流失影响途径

工程所在区域,降水稀少,除小部分绿洲区外植被覆盖率极低,沿线地表主要是相对稳定的砾幕和沙结皮,其对风蚀的抑制效应非常明显。在工程建设过程中主体工程临时工程施工会剥去或碾压表层的植物、砾幕和结皮,对表土造成强烈扰动,破坏地表植被和地表稳定物质结构,使结皮下的松散沙粒裸露,同时工程施工时路基站场填筑后的表层和土方的临时堆放,会形成疏松的表层,在风力和水力的作用下极易流失,加剧当地的土壤侵蚀,使沿线水土流失更为恶化。

(2)预测方法

本段工程铁路沿线土壤侵蚀以风力侵蚀为主,局部地区兼有水利侵蚀。根据本段工程的施工特点及沿线土壤、植被、降水等自然环境特征,项目建设过程中造成的新增水土流失量采用经验公式法和类比法相结合的方法进行预测。

(3)水土流失量预测

经计算,预测时段内产生的水土流失总量为141.16万t,新增水土流失量91.53万t。其中主体工程新增水土流失量为41.99万t,占新增总量的45.9%;取土场新增水土流失量为44.2万t,占新增水土流失总量的48.3%;施工便道和施工生产、生活区新增水土流失量为5.3万t,占新增水土流失总量的5.8%。

经分析,造成水土流失危害的主要原因如下:路基、站场等主体工程施工过程中取土、填筑路基,桥梁工程施工过程中基础挖方与回填等工程活动将造成表层松散土壤流失,加剧水土流失。

4 减轻铁路建设对脆弱生态环境影响措施

4.1植物保护措施

该工程已尽量绕避了区域内的甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区,且工程设计未在保护区设置任何临时工程。但在工程施工过程中,仍应对施工方进行严格管理,使施工活动尽量远离保护区,同时对施工人员宣传动植物保护法规,禁止进入保护区。

施工过程中应严格控制工程占地,对砍伐林木和占用草地应严格按照相关规定进行补偿。采用围栏等措施限定工程占用与扰动范围,临时用地在工程结束后要采取平整、撒草籽等措施进行恢复。永久占用林地部分的表层土应予以收集保存,在其他土壤贫瘠处铺设用于绿化,为植被恢复提供良好的土壤。

临时工程设施位置尽量选择在无植被覆盖的裸露地表;对损失的植被进行青苗补偿和资源补偿,将工程造成的生物量损失降到最低。另外,对有灌溉水源的区间路基两侧可绿化地段、部分风沙路基段采用种植灌木的绿化措施;站区内采用乔、灌木结合的布设原则进行绿化设计。铁路施工过程中应加大对施工人员的宣传力度,且需加强管理。

4.2水土流失防治措施

该铁路工程建设期水土流失主要发生在工程建设期与自然恢复期,表现为工程建设破坏地貌、土壤、植被而导致土壤抗蚀性能降低,土壤流失量增加。水土流失防治措施如下所述。

(1)路基工程防护措施:对于沙类土、粉土等细颗粒填料填筑的路堤段及边坡高度大于8 m的路堤和路堑两侧铺设土工格栅,并采取方格式骨架护坡进行挡护。路基两侧设置侧沟,路堑坡顶设置截水沟,形成完善的排水系统。另外,需对路基两侧种植植物以减轻铁路工程带来的水土流失。

(2)取土场区防护措施:全线取土场主要为路基和站场取土,需坚持集中取土原则,严禁随意扩大开挖面积,严禁扒皮取土,取土完后,需清理平整场地,采用砾石压盖或者洒水结皮措施。当取土场地为草地时,还需恢复植被。措施实施后,应关闭场地,停止对场地的扰动。

5 讨论与结论

5.1讨论

由于铁路工程为线形工程,损失的植被面积占沿线地区同一植被类型面积的比例极小,故工程占地对沿线植被资源的影响不大。对损失的生物量通过植被恢复等措施加以缓解,可有效补偿因工程建设造成的植被生物量损失。

该工程所处区域为生态环境脆弱区,该工程造成的水土流失主要发生在工程建设期和自然恢复期,表现为工程建设破坏地貌、土壤、植被而导致土壤抗蚀性能降低,土壤流失量增加。施工期及工程竣工后若不采取有效的防治措施,不仅会引起施工区土地荒漠化程度的加剧,而且流沙会侵蚀施工区以外的区域,造成荒漠化土地的扩大与蔓延。通过采取工程、植被及临时防治措施后,可有效减少由于工程建设而新增的水土流失量以及原地貌的部分水土流失量。

5.2结论

虽然目前铁路的环境影响评价已经深入到铁路建设的全程之中,但通过本研究可以看到,当前,铁路环境影响评价仍有问题未得到解决。当这些问题表现在生态脆弱区的铁路建设时,由此带来的不良后果相较其它地区更为明显。

(1)解决铁路环评滞后问题:由于工程在可研阶段的工作深度难以满足环评要求,导致铁路工程环评工作滞后,进而造成铁路环评无法准确评价其对周围自然生态环境造成的影响。实际上,随着多年铁路环评工作积累的资料,目前铁路工程对环境影响的基本规律已较为全面,因此可通过建立环境影响评价决策支持系统,以解决铁路项目可行性研究阶段进行环境影响评价时遇到的困难,即部分解决了铁路环评的滞后问题。

(2)铁路环评应进行综合定量化评估:目前铁路环评中基本不做综合定量评价,评价结论是各要素评价结果陈列,而缺少工程对环境总体影响的综合评估,这也是需要在今后的评估中进行研究并应用于工程之中。

(3)体现清洁生产的全过程控制:铁路工程环评作为环境可行性论证的依据,应充分体现清洁生产工艺和全过程控制的思想,应促使铁路工程在设计、施工、运营中充分采用新技术,杜绝施工期对环境的破坏和减轻运营期生产辅修设施对环境的影响。

[1]沈维,丁巍.环境影响评价在铁路建设项目前期工作中的作用和思考[J].上海铁道科技,2012(1):12-13,25.

[2]周以毅.铁路行业规划环境影响评价之初探[J].铁道劳动安全卫生与环保,2006,33(1):39-41.

[3]郑宏波.铁路“十二五”发展规划环评探究[J].铁道工程学报,2012(1):100-103.

[4]吴军年.铁路工程环境影响评价综述[J].甘肃环境研究与检测,1997,10(4):27-31.

[5]吕冬梅,白晓军.铁路环境影响评价的发展与现阶段存在问题的探讨[J].铁道劳动安全卫生与环保,2009,36(5):255-257.

[6]汪达.铁路建设项目对生态环境影响评价体系探析[J].民营科技,2012(3):147.

[7]邵琳,林柏梁.基于模糊综合评价的沙漠铁路环境影响评价[J].铁道学报,2009,31(5):84-89.

[8]陈佐.铁路建设项目环境影响评价要素的筛选[J].铁道劳动安全卫生与环保,1994,21(1):67-70.

[9]黄盾.铁路线位进入自然保护区环保可行性问题研究[J].铁道标准设计,2011(7):101-104.

[10]陈曦,陈峰.铁路建设项目环境影响评价专家系统建立方法[J].铁道运输与经济,2004(9):60-63.

[11]谢海.加强铁路建设的环境保护与影响评价[J].铁道运输与经济,2006(2):4-5.

[12]王凌.RS和GIS在铁路施工期水土流失预测中的应用研究[J].铁道标准设计,2015,59(6):169-173.

[13]邢文渊,肖继东,师庆东,等.哈密地区绿洲植被遥感监测及其变化原因分析[J].草业科学,2007,24(9):34-37.

The Impact Analysis of Peripheral Ecological Environment of Railway Construction in Ecological Fragile Region

LIU Yi-kuan

(China Railway First Survey & Design Institute Group Ltd.,Xi’an 710043,China)

This paper analyzes the impact of railway construction on peripheral ecological environment with reference to the new Hongliulin to Naomaohu railway in Xinjiang,addresses the way and degree of the influences on the natural vegetation,the soil and water conservation of the peripheral areas and the environmental protection measures.The insufficiencies in railway environmental impact assessment are pointed out and recommendations are offered.

Railway; Construction project; Environmental impact assessment; Ecological environment; Ecological fragile region

2016-03-18;

2016-04-01

刘毅宽(1983—),男,工程师,工学硕士,主要从事铁路环境保护与环境影响评价工作。E-mail:370005843@qq.com。

1004-2954(2016)10-0141-04

X820.3

A

10.13238/j.issn.1004-2954.2016.10.031