永明声律审美的继古与新变*

——兼及谢灵运文学史地位之失落

2016-10-14李晓红

李 晓 红

永明声律审美的继古与新变*

——兼及谢灵运文学史地位之失落

李 晓 红

《宋书·谢灵运传论》总结自生民以来文学情声、情辞审美的演进,在期待融通情、辞、声三维审美之新范式视野的基础上提出声律审美主张。永明体诗人以四声制韵,既是为实现诗的“易读诵”,也蕴含着对复现生民内心音感的追求,是“丝不如竹、竹不如肉”的士族审美观在诗歌审美上的体现。这种审美自觉,既有着传统诵诗的审美积淀,也有此期佛教经声的影响;其所依托之声韵学知识,既有经学音训之启示,又有其时南北不同语音交流及佛教审音学的催化,具有新旧文化兼容的品格,能够整合魏晋以来旧族与南朝新兴士族的审美需求与知识积累。他们共同推出富有生命力的永明体,在入唐后发展成势压古诗的近体审美典范,导致谢灵运文学史地位之失落。

声律审美; 《谢灵运传论》; 沈约; 王融; 谢灵运

声律审美是促成汉语诗歌从自然协韵之古诗发展至讲究平仄粘对之近体诗的基本动力,一直备受关注。既有研究侧重探讨从永明体到律体的文学史演进,较少探讨从古诗协韵到永明声律审美的这段前史*管见所及仅戴燕《六朝诗歌声律说的形成问题》(《文学遗产》1989年第6期)和钱志熙《略说近体诗与古诗的渊源关系》(《古典文学知识》1998年第2期)关注永明体前史,都指出永明声律审美与此前诗歌艺术成就存在渊源关系。。此研究格局盖与永明声律审美提倡者多强调自身的“新变”面相有关*姚思廉:《梁书》卷49《文学传上·庾于陵附弟肩吾传》,第3册,北京:中华书局,1973年,第690页。李延寿:《南史》卷50《庾易传附子肩吾传》,第4册,北京:中华书局,1975年,第1247页。。但事实上当时存在一场关于声律审美是继古还是新变的论争。本文拟从新变论者与继古论者之异议入手,探讨其中所隐含的新旧传统纠缠及审美范式嬗变。

一、声律审美发现时代与创首者之争

考诸文献,声律审美堪称南朝文坛的热门话题,围绕声律审美是时人新发现还是古人曾先觉的问题,当时存在两种观点:

一视声律审美为当代新发现,以沈约(441—513)为代表。范晔(398—445)《狱中与诸甥侄书以自序》明言自己了解文辞声调轻重之美,且认为后辈中谢庄(421—466)最有声律审美的天分*沈约:《宋书》卷69《范晔传》,第6册,北京:中华书局,1974年,第1830页。。但沈约未以为意*钱锺书说:“约《宋书·范晔传》言其‘性精微有思致,触类多善’,传末全载此《书》,则晔之了会文韵,约不应不知,而《论》中俨以‘知音’‘先觉’自居,不道晔名,岂以晔徒知而不能行耶?晔自言宫商清浊真能‘全了’,而又自言‘才少思难’,操笔成篇‘殆无全称’;则‘言之有实证’者,未尝行之为‘实证’,仍属‘空谈’,故约不以拥篲清道许之欤。‘手笔不拘韵’,尚是皮相之谈。散文虽不押韵脚,亦自有宫商清浊。”见《管锥编》(四),北京:三联书店,2007年,第2004页。,其《宋书·谢灵运传论》称前人对诗歌声律美“曾无先觉”。他与同道王融(467—493)、谢朓(464—499)的创作,“文皆用宫商,以平上去入为四声,以此制韵,不可增减,世呼为‘永明体’”*萧子显:《南齐书》卷52《文学传·陆厥传》,第3册,北京:中华书局,1972年,第898,898—899页。,自觉地运用四声制韵,“以为新变”*姚思廉:《梁书》卷49,第3册,第690页;李延寿:《南史》卷50,第4册,第1247页。。

一视声律审美为古人曾先觉,以陆厥(472—499)与钟嵘(约468—518)为代表。陆厥《与沈约书》认为曹丕、刘桢等人已识文章音声,只是未如沈约那样展开细论*萧子显:《南齐书》卷52《文学传·陆厥传》,第3册,北京:中华书局,1972年,第898,898—899页。。钟嵘《诗品下序》认为曹植等人的作品皆合乐而歌,重视文辞音韵,只是与永明体诗人“宫商之辨、四声之论”的“务为精密、擗积细微”不同*钟嵘著,曹旭笺注:《诗品笺注》,北京:人民文学出版社,2009年,第201—208,207,206—207页。。他们都承认永明体声律比古诗更精密细微,却并非前无古人。

在此基础上,关于声律审美的创首者,钟嵘与沈约也有不同看法。沈约认为“自骚人以来”,“此秘未睹”*沈约:《宋书》卷67《谢灵运传论》,第6册,第1779页。,以声律审美为独得新见。钟嵘则认为是“王元长创其首,谢朓、沈约扬其波”*钟嵘著,曹旭笺注:《诗品笺注》,北京:人民文学出版社,2009年,第201—208,207,206—207页。,以王融为创首者,沈约为追随者。

不过《诗品下序》称王融“常欲造《知音论》,未就而卒”*钟嵘著,曹旭笺注:《诗品笺注》,北京:人民文学出版社,2009年,第201—208,207,206—207页。。有学者提出“《知音论》既未就,则沈约自然可以说是‘独得胸衿’了”*罗根泽:《中国文学批评史》,上海:上海书店出版社,2003年,第174页。。萧子显《南齐书·陆厥传》、李延寿《南史·陆厥传》*李延寿:《南史》卷48,第4册,第1195页。、封演《封氏闻见记·声韵》*赵贞信校注:《封氏闻见记校注》,北京:中华书局,2005年,第13页。均以沈约为四声制韵的代表*姚思廉《梁书·庾于陵附弟肩吾传》载:“齐永明中,文士王融、谢朓、沈约文章始用四声,以为新变,至是转拘声韵,弥尚丽靡,复逾于往时。”(卷49,第3册,第690页)李延寿《南史》同列王融、谢朓在沈约前,盖因王融、谢朓先卒于齐代,非以二人为前导。。刘善经《四声指归》载:“宋末以来,始有四声之目。沈氏乃著其谱论,云起自周颙。”*[日]遍照金刚撰,卢盛江校考:《文镜秘府论汇校汇考》“天卷·四声论”,第1册,北京:中华书局,2006年,第214页。但周颙未见有诗,既往学界基本认同“四声之名或自周颙发之,而四声之谱为歌诀,应用为文学上之韵律,实沈约之功”*詹锳:《四声与五音及其应用》,见《语言文学与心理学论集》,济南:齐鲁书社,1989年,第41页。罗根泽说:“四声和音律虽是周(颙)沈(约)诸人的共同发明,但周所致力的偏于文字上的四声,沈所致力偏于文学上的音律……沈约以外,要推王融。”《中国文学批评史》,第173—174页。,因此“‘永明体’的领袖自当首推沈约”*郭绍虞:《中国文学批评史》,天津:百花文艺出版社,1999年,第129页。。

近年来以王融为永明声律审美创首者的看法再被重提,赵静认为王融在永明体创立过程中起到首倡作用*赵静:《试论王融与永明体创立之关系》,《山东师范大学学报》2010年第1期。,林晓光认为“王融作为永明时代的青年文化领袖,对永明体运动不仅仅有着理论开创之功。我们更应当关注他在永明声律论发生现实影响过程中所起的首要作用”*林晓光:《〈诗品〉“贵公子孙”解——兼论王融在永明体运动中的定位》,《文学遗产》2011年第5期。。

对于沈约、王融孰为永明声律审美创首者,至今仍存争议。这是耐人寻味的现象。综观争议双方的说法,有一个值得注意的区别,即声律审美的基础——音韵学知识。按钟嵘等所述,音韵学知识是从王融、谢庄、范晔乃至更前的魏晋诗人先行涉猎的*刘善经《四声指归》曰:“嵘又称:‘昔齐有王元长者,尝谓余曰:宫商与二仪俱生,往古诗人,不知用之。唯范晔、谢公颇识之耳。’今读范侯赞论,谢公赋表,辞气流靡,罕有挂碍,斯盖独悟于一时,为知声之创首也。”(《文镜秘府论汇校汇考》“天卷·四声论”,第1册,第273页)以范晔、谢庄为知声之创首者。;按萧子显等所述,则是周颙、沈约等南朝新兴士族之新识。换言之,前者认为声律审美是旧族子弟继承发展魏晋音韵学的结晶;后者认为声律审美属于新兴士族的文化创造。这就与诗歌声律审美究竟是古人曾先觉还是当代新发现的争论指向同一问题:永明声律审美是继古还是新变。争议是否意味着永明声律审美包含继古与新变双重品格呢?这对永明声律的发展有何影响?下文试作探讨。

二、永明声律审美与生民歌咏

首先,欲辨永明声律审美的文化品格,需了解永明体诗人关于声律审美的理论主张。相关说法散见于《宋书》、《南齐书》、《文镜秘府论》等文献。其中主张最鲜明、表述最系统的,属沈约《宋书·谢灵运传论》,为便讨论,兹不避繁冗全引如次:

史臣曰:民禀天地之灵,含五常之德,刚柔迭用,喜愠分情。夫志动于中,则歌咏外发。六义所因,四始攸系,升降讴谣,纷披风什。虽虞夏以前,遗文不睹,禀气怀灵,理无或异。然则歌咏所兴,宜自生民始也。周室既衰,风流弥著,屈平、宋玉,导清源于前,贾谊、相如,振芳尘于后,英辞润金石,高义薄云天。自兹以降,情志愈广。王褒、刘向、扬、班、崔、蔡之徒,异轨同奔,递相师祖。虽清辞丽曲,时发乎篇,而芜音累气,固亦多矣。若夫平子艳发,文以情变,绝唱高踪,久无嗣响。至于建安,曹氏基命,二祖陈王,咸蓄盛藻,甫乃以情纬文,以文被质。自汉至魏,四百余年,辞人才子,文体三变。相如巧为形似之言,班固长于情理之说,子建、仲宣以气质为体,并标能擅美,独映当时。是以一世之士,各相慕习,原其飙流所始,莫不同祖风、骚。徒以赏好异情,故意制相诡。降及元康,潘、陆特秀,律异班、贾,体变曹、王,缛旨星稠,繁文绮合。缀平台之逸响,采南皮之高韵,遗风余烈,事极江右。有晋中兴,玄风独振,为学穷于柱下,博物止乎七篇,驰骋文辞,义殚乎此。自建武暨乎义熙,历载将百,虽缀响联辞,波属云委,莫不寄言上德,托意玄珠,遒丽之辞,无闻焉尔。仲文始革孙、许之风,叔源大变太元之气。爰逮宋氏,颜、谢腾声。灵运之兴会标举,延年之体裁明密,并方轨前秀,垂范后昆。若夫敷衽论心,商榷前藻,工拙之数,如有可言。夫五色相宣,八音协畅,由乎玄黄律吕,各适物宜。欲使宫羽相变,低昂互节,若前有浮声,则后须切响。一简之内,音韵尽殊;两句之中,轻重悉异。妙达此旨,始可言文。至于先士茂制,讽高历赏,子建函京之作,仲宣霸岸之篇,子荆零雨之章,正长朔风之句,并直举胸情,非傍诗史,正以音律调韵,取高前式。自骚人以来,多历年代,虽文体稍精,而此秘未睹。至于高言妙句,音韵天成,皆闇与理合,匪由思至。张、蔡、曹、王,曾无先觉,潘、陆、谢、颜,去之弥远。世之知音者,有以得之,知此言之非谬。如曰不然,请待来哲。*沈约:《宋书》卷67,第6册,第1779页。这是写在《谢灵运传》后之史论,自“若夫敷衽论心”至篇末约三分之一的篇幅,提出诗歌声律审美主张,认为此乃既有创作中未曾“先觉”而将来应重点关注的问题。其前大半篇幅,是关于上古以来文学发生与发展的特征分析。戴燕认为史论前部分“的确呈现了一个文学史的概观”,但“最值得注意的是在结束以上文学史的叙说之后”“有关诗歌声律的理论阐释”:“可以看到,沈约理想中的诗歌,首先是一种听觉的文学……这种听觉文学的最基本素材,便是文字的声韵调……在从前的诗人那里,不是‘曾无先觉’,就是‘去之弥远’,而要实现这样一个诗歌理想,只有‘请待来哲’……分明又是一篇有关新诗的时代宣言。”*戴燕:《论“永明体”的实践》,见《田余庆先生九十华诞颂寿论文集》,北京:中华书局,2014年,第334—335页。以对“文字的声韵调”之感知为视角,观察“从前的诗人”与“来哲”,提示沈约关于“文学史的叙说”目的在于引出“新诗的时代宣言”,诚为卓识。不过从其史料运用来看,仍是将此史论分为两部分*学界常将此篇史论分为两部分来看,郭绍虞、王文生认为这篇谈了文学的情文关系和声律两个方面的问题,其中情文关系是齐梁文论家共同的话题,而声律问题沈约自视为独得之见,是此文最重要的部分(郭绍虞、王文生:《中国历代文论选》第1册,上海:上海古籍出版,2001年)。穆克宏认为此文涉及两个内容:一是文学史论,一是声律论(穆克宏主编:《魏晋南北朝文论全编》,上海:上海远东出版社,2012年)。文学批评史多只在声律论部分介绍此文,且基本只引述“若夫敷衽论心”以下内容,如罗根泽《中国文学批评史》,王运熙、杨明《魏晋南北朝文学批评史》(上海:上海古籍出版社,1989年)等。,关于“新诗的时代宣言”与前一部分关于“文学史的叙说”的关系,似未展开。作为一篇“事出于沉思,义归乎翰藻”*萧统:《文选序》,见萧统编,李善注:《文选》,上海:上海古籍出版社,1986年,第3页。的史论名篇*《谢灵运传论》获编入《文选》。见萧统编,李善注:《文选》卷50《史论下·沈休文宋书谢灵运传论》,第2217—2221页。,沈约的全篇整体思考何在?有必要再作申说。

笔者以为,沈约的文学史叙说并非仅仅着眼在前人“文字的声韵调”之感知不足上,此史论表现出宽广的审美视角,从情、声、辞三个层面考察自生民以迄谢灵运(385—433)的文学史演进,在凸显理想的文学审美维度的基础上提出今后创作发展的重心。史论开篇提出,原始的诗歌,即生民歌咏,是人类自身禀赋的情感与发声能力相结合之产物。此乃人体五常之德因应自然界变化而发出的一种声音,具有自然的声律美,可称为“情声审美体式”。接着历数诗乐合一时代之典范,屈原、宋玉、贾谊、司马相如等,主要是用文辞配合金石乐器表达情志,是一种“英辞润金石”的体式。由于文辞能更专注、准确地表达诗人的情志,倚赖文辞抒情的文学体式超越倚赖人声抒情的歌咏,成为文学发展的主流。从曹植到陆机、潘岳,至谢灵运、颜延之,诗人表现的重心在于文辞,发展的趋势是辞藻“繁缛”化。在诗乐逐渐分离之后,文学欣赏的重心落在情、辞上,可称为“情辞审美体式”。追求辞藻繁缛的创作,使诗离人类禀赋的自然音感越来越远。史论开篇回顾生民歌咏,彰显了史家对生民禀赋的情声审美之召唤;篇末提出辞藻之“玄黄”与字声之“律吕”“各适物宜”的作品才是完美的,表明通篇是综合生民歌咏与屈宋已降文学审美而提出新时代诗歌声律审美追求的*按“志动于中则歌咏外发”显然是继承《毛诗序》“诗者,志之所之也,在心为志,发言为诗。情动于中而形于言……情发于声,声成文谓之音”说。但人类为何能够感应物象变化并产生情绪波动发出声音?这里沈约引入阴阳五行学说,《白虎通义·情性》曰:“人禀阴阳气而生,故内怀五性六情。情者,静也。性者,生也。此人所禀六气以生者也。”《列子》卷7载杨朱曰:“人肖天地之类,怀五常之性。有生之最灵者人也。”晋张湛注:“肖,似也。类同阴阳,性禀五行也。”此皆说明人与天地万物同禀阴阳五行之气,人为最灵者,故能敏锐地感觉物象变化进而动情歌咏。沈约的论说比《毛诗序》更具严密系统性。。

这一因应诗乐分离背景而提出的诗声审美,沈约《答陆厥书》概括为“以文章之音韵,同弦管之声曲”*萧子显:《南齐书》卷52《文学传·陆厥传》,第3册,第900页。。将此主张置于《谢灵运传》后,透露出在史家乃至时人眼中,诗歌“英辞”、“情志”二维之美感表现,至谢灵运已登峰造极;未来发展空间,在于失落已久的“情声”审美。这是史论开篇回顾生民歌咏的用心所在,也与《宋书·乐志》著录历代歌诗的表现相呼应。沈约突破前代史志不录讴谣的体例,不仅记录魏晋至刘宋的雅乐歌辞,还用很大的篇幅记载了关于音乐的起源、发展以及民间歌曲由独唱、伴唱、配乐和诗人倚声造歌、乐人按调裁曲的过程,并存录了汉代讴谣和晋、宋“吴歌”的不少篇目*苏晋仁、萧炼子校注:《宋书乐志校注》序言,济南:齐鲁书社,1982年,第2—3页。。这种对自生民以来听觉审美资源的挖掘与整理,折射出沈约在面对“博览群书,文章之美,江左莫逮”*沈约:《宋书》卷67《谢灵运传》,第6册,第1743页。的谢灵运时的焦虑。《谢灵运传论》所呈现的文学前景,是统合生民歌咏之情声与谢灵运之情辞美感特质的审美范式,一个融合情、辞、声三维审美之新范式。

这一新文学范式,提出在“灵运之兴会标举,延年之体裁明密,并方轨前秀,垂范后昆”之际,最亟待发展也最具新意的,无疑是那“去之弥远”的“音律调韵”之美。既往的诗文是“得者闇与理合,失者莫识所由,唯知龃龉难安,未悟安之有术”*刘滔言,参见[日]遍照金刚撰,卢盛江校考:《文镜秘府论汇校汇考》“天卷·四声论”引,第1册,第214页。,沈约则“已悟安之有术”。学者将此命名为“人工声律”*罗宗强:《魏晋南北朝文学思想史》,北京:中华书局,2006年,第173页。。永明体诗人的目标,在于运用语言文字固有的声韵调,创作出具有生民歌咏般“音律调韵”、“各适物宜”的诗篇。

三、“音韵尽殊”与“易读诵”中的自然旨趣

永明体诗人所提倡的声律审美,并非简单地回归生民歌咏之声,而是经过诗乐合一传统积淀后的声律美。他们“寻声律而定墨”*刘勰著,詹锳义证:《文心雕龙义证·神思》,上海:上海古籍出版社,1989年,第980页。所成之篇,与此前古诗在体式规范方面要求甚为不同。对此目前学界已有深入研究*代表性论著有何伟棠《永明体到近体》(广州:广东高等教育出版社,1994年初版,2005年再版)、刘跃进《门阀士族与永明文学》(北京:三联书店,1996年)、杜晓勤《齐梁诗歌向盛唐诗歌的嬗变》(北京:北京大学出版社,2009年)等。王俊英《永明诗体研究》(陕西师范大学2010年博士学位论文)和郑红艳《“永明体”理论探索——以沈约为例》(江南大学2011年硕士学位论文)是新近以永明诗体为研究对象的研究生学位论文,对国内既有研究有较系统综述。国外关于永明体的研究成果详参刘跃进《别求新声于异邦——介绍近年永明声病理论研究的重要进展》(《文学遗产》1999年第4期)和蔡丹君书评《吴妙慧:〈声与色:永明时期的诗学与宫廷文化〉》(刘东编:《中国学术》总第31辑,北京:商务印书馆,2012年)等文。。此处想探究永明体诗人声律审美追求的理想境界何在?这是现代学者俞敏在《永明运动的表里》一文中提出的问题*俞敏:《永明运动的表里》,原刊《中国语文学论文选》,东京:光生馆,1984年。本文引据《俞敏语言学论文集》,北京:商务印书馆,1999年,第287、289页。,可为考察永明声律审美文化品格的又一切入点。

俞敏通过逐字分析永明体代表作及沈约所举“闇与理合”之章,发现它们运用喉牙舌齿唇五音及平上去入四声协调方面极端错综,由是提出永明运动“理想境界是极端的错综美”*俞敏:《俞敏语言学论文集》,第291—298页。。陈庆元论证“浮声”、“切响”之说,也指出了永明体诗四声颠倒相配之精微复杂*陈庆元:《“浮声”“切响”管见——永明声律说的一个问题》,《南京师大学报》1987年第2期。。俞敏认为正是这种极端的错综招来钟嵘的反对,《诗品下序》云:“余谓文制,本须讽读,不可蹇碍。但令清浊通流,口吻调利,斯为足矣。”认为声律审美是“贵公子孙”“务为精密,擗积细微,专相凌架”的行为*钟嵘著,曹旭笺注:《诗品笺注》,第208页。,给人一种不顾讽诵流利的印象。

但无论是以永明体的最高理想境界为“极端的错综美”,还是以其不顾“清浊通流,口吻调利”,实皆流于表象的认识。诚如张国星所言:“声律之倡固然是永明新变体的突出特点,却也仍不过是其全部形式追求的一个有机侧面而已。”不过张先生认为:“永明体作者‘新变’中的审美宗尚”,“大略可笼统分为情感形象创造的艺术联想、语言表现形式两个方面。而后一方面又可分为语言风格和声韵构造两部分。”*张国星:《永明体‘新变’说》,《文学评论》1998年第5期。似仍着眼在“情感形象创造的艺术联想、语言表现形式”上。朱志荣认为“他(沈约)的声律论说到底也是他对诗文语言审美追求的体现”*朱志荣:《沈约和他的〈宋书·谢灵运传论〉》,见《中国古代文论与文学经典阐释》,上海:上海古籍出版社,2012年,第37页。,但亦未说明此“审美追求”的理想境界。按《颜氏家训·文章篇》载:“沈隐侯(约)曰:‘文章当从三易,易见事,一也;易识字,二也;易读诵,三也。’邢子才常曰:‘沈侯文章用事不使人觉,若胸臆语也。’”*颜之推撰,王利器集解:《颜氏家训集解》(增补本),北京:中华书局,1993年,第272页。此中“易读诵”无疑是强调讽诵流利,“用事不使人觉,若胸臆语”,也是不“蹇碍”的表现。换言之,沈约与钟嵘对诗歌声律的要求并无根本矛盾。当然,与钟嵘从接受者的角度出发不同,沈约等永明体诗人还关注如何在创作上实现诗的讽诵流利。此为钟嵘所未及*钱锺书说:“苟可‘讽诵’而‘不蹇碍”’,则于‘平、上、去、入’,已‘闇与理合’(implicit),曰:‘病未能’,乃尚未‘思至’(explicit)。”见《管锥编》(四),第2250页。。钟嵘与永明体诗人在声律审美新变上的争议,本质上是比较纯粹的批评家与诗人兼批评家在问题意识上的差异。作为批评家的钟嵘*钟嵘除《诗品》外,无诗歌作品传世。皎然《诗式》第二曰:“钟生既非诗人,安可辄议,徒欲聋瞽后来耳。”直言钟嵘非诗人。详见李壮鹰:《诗式校注》,北京:人民文学出版社,2003年,第153—155页。,只需对诗的艺术品质作出评判,提出审美要求;而作为诗人兼批评家的沈约,则更多地从诗人的立场思考如何实现审美要求,其问题意识比钟嵘复杂。

在永明之前,人们已注意到文字声韵不协调会造成言语不便。李延寿载羊戎说话好为双声,对宗王刘义恭与自己的父亲羊玄保说话都刻意使用双声,颇招人嫌*李延寿:《南史》卷36《羊玄保传附子戎传》,第3册,第934页。;又以善双声叠韵表现谢庄之“口辩”,映衬王玄谟那样的武人对文字声韵之无知*李延寿:《南史》卷20《谢弘微传附子庄传》,第2册,第554页。,表明字声之辨是南朝前期少数旧族子弟所专擅。逯钦立曾指出谢灵运诗如“石浅水潺湲,日落山照耀”、“芰荷迭映蔚,蒲稗相因依”诸篇“叠韵字连篇”、“双声字累牍”*逯钦立:《四声考》,见《逯钦立文存》,北京:中华书局,2010年,第498,498,499页。。这是否谢灵运有意实验,不得而知。但熟知永明声律审美的刘勰与萧子显都曾批评过这种句法,《文心雕龙·声律》曰:“双声隔字而每舛,叠韵杂句而必睽。”指出双声、叠韵之字一般只允许连用;若是一句之中有非连续的双声叠韵字,会造成“文家之吃”*刘勰著,詹锳义证:《文心雕龙义证·声律》,第1218页。。《南齐书·文学传论》称谢灵运体“疏慢阐缓,膏肓之病”,盖是指“双叠字多,则一音拗口,以至辗转不断”之弱点*逯钦立:《四声考》,见《逯钦立文存》,北京:中华书局,2010年,第498,498,499页。。永明体诗人提倡“一简之内,音韵尽殊,两句之中,轻重悉异”,即是言“两句以内不得有同韵同声之字”*逯钦立:《四声考》,见《逯钦立文存》,北京:中华书局,2010年,第498,498,499页。。史载:“(沈约)制郊居赋,构思积时,犹未都毕,乃要筠示其草,筠读至‘雌霓五激反(nie,入声)连蜷’,约抚掌欣抃曰:‘仆尝恐人呼为霓五鸡反(ni,平声)。’”*姚思廉:《梁书》卷33《王筠传》,第2册,第485页。此中若读为霓五鸡反,则与蜷同为平声,“雌霓(ni)连蜷”一连四个平声字,诵读者需要长时间保持在高平调,易于疲劳,亦失却前有浮声、后有切响的轻重之美。故而可以说,要求诗句文字声、韵、调之前后殊异,实乃永明体诗人实现“易读诵”的途径。永明体诗人认为“易读诵”与声律美相辅相成。钟嵘认为“今既不被管弦,亦何取于声律”,合于讽诵就足够了;永明体诗人则要“以文章之音韵,同弦管之声曲”,在讽诵文章中实现口吻与听觉之美,将诗乐合一时倚赖器乐实现的美感,通过人类独有语言文字实现*郭绍虞《文镜秘府论·前言》也提出“古代诗乐相合,诗的节奏是以乐为主,随乐调为抑扬的。后来诗不歌而颂,逐渐注意到诵读的音节”。见[日]遍照金刚:《文镜秘府论》,北京:人民文学出版社,1980年,第5页。,更显出对诗乐分离时代审美趋势的自觉回应*李延寿《南史·褚裕之传》载褚渊善弹琴:“尝聚袁粲舍,初秋凉夕,风月甚美,彦回援琴奏别鹄之曲,宫商既调,风神谐畅。王彧、谢庄并在粲坐,抚节而叹曰:‘以无累之神,合有道之器,宫商暂离,不可得已。’”戴燕《论六朝诗歌声律说的美感效应》据此指出:“宫商错综而谐调的声调正是与天道、人心一起搏动的‘天籁’……语言虽非音乐,但发声的语言同音乐有相像之处。当人们诵读一首诗,这首诗的诵读过程中便是一个声音的系列,这个声音系列也同样作用于人的感觉。和音乐之所以引起美感一样,要使得这个系列的声音和谐优美,那么,他也必须拥有一个合乎自然生成法则和人类情感规律的‘内在结构’,必须是各种不同音调的语言交错配合。”《文艺研究》1990年第1期。。

正因为是建立在读诵基础上的声音美,永明体诗人对“文章之音韵”,怀有自觉地与“金竹”之“律吕音调”相别的审美追求。《诗品下序》载王融言:“宫商与二仪俱生,自古词人不知之。唯颜宪子论文,乃云律吕音调,而其实大谬。唯见范晔、谢庄,颇识之耳。”按颜延之所谓“律吕”,即钟嵘所言“金竹”器乐之声。而谢庄、谢朓则是尝试通过调配诗句文字以体现声律者*谢庄是诗歌律化的先行者,详参徐明英、熊红菊:《谢庄诗歌律化初探》,《长春师范学院学报》2004年第1期。谢朓则是创作了最能充分体现永明声律诗作的代表诗人,详参刘跃进:《门阀士族与永明文学》,第116页。。可见王融强调的,非金竹器乐之音声,乃诗歌文字之音声,与沈约观点一致,都是要“在音乐之外建立起立足文字本身声音特质的声韵之美的规范”*陈引驰:《“文”学的声音 古代文章与文章学中声音问题略说》,《文艺理论研究》2012年第5期。。

王融强调诗歌声律与“金竹”“律吕音调”之区别,追求语言文字自身所固有的声律美,其审美旨趣在于这种声律美是与“二仪俱生”的。用沈约之言,即是“歌咏所兴,宜自生民始也”。对此刘勰有更清晰的表述:“夫音律所始,本于人声者也。声含宫商,肇自血气,先王因之,以制乐歌。”*刘勰著,詹锳义证:《文心雕龙义证·声律》,第1209,1215,1224页。《世说新语·识鉴第七》刘孝标注引《孟嘉别传》载桓温问:“听伎,丝不如竹,竹不如肉,何也?”孟嘉答曰:“渐近自然。”*余嘉锡笺疏:《世说新语笺疏》卷中之上,北京:中华书局,2007年,第474页。永明体诗人通过语言文字的安排,使人在读诵诗篇时所感受到的声律美,也是比金竹之声乐“渐近自然”的肉声之美。

由于声律是人声所固有,即使未谙此秘的曹植、王粲等,也可能因“天机启则律吕自调”。但在支持永明声律审美者看来,周秦以来“英辞润金石”的体式,已使专注制辞的文学家渐渐远离所禀赋之音感。刘勰说:“今操琴不调,必知改张,摘文乖张,而不识所调。响在彼弦,乃得克谐,声萌我心,更失和律。其故何哉?良由外听易为巧,而内听难为聪也。故外听之易,弦以手定;内听之难,声与心纷;可以数求,难以辞逐。”*刘勰著,詹锳义证:《文心雕龙义证·声律》,第1209,1215,1224页。指出在诗乐合一时,诗人根据器乐调整歌辞甚易;今不用器乐,要凭人内心的音感去调诗句文字,反而困难*戴燕《论“永明体”的实践》认为沈约编撰《四声谱》“主要还是满足当时人快速写诗的要求”(《田余庆先生九十华诞颂寿论文集》,第340页),可参。。北齐李节《音韵决疑》序云:“平上去入,出行闾里。沈约取以和声之,律吕相合。”*[日]遍照金刚撰,卢盛江校考:《文镜秘府论汇校汇考》“天卷·四声论”,第1册,第317页。说明沈约是取语音固有的平上去入“以和声之”。从中可见永明声律审美蕴含了复现生民“内听”音感*刘善经言:“经数闻江表人士说:梁王萧衍不知四声……以萧主之博洽通识,而竟不能辨之。时人咸美朱异之能言,叹萧主之不悟。故知心有通塞,不可以一概论也。今寻公文咏,辞理可观;但每触笼网,不知回避,方验所说非凭虚矣。”(《文镜秘府论汇校汇考》“天卷·四声论”,第1册,第298页)刘永济校释《文心雕龙·声律》曰:“舍人‘内听’之说最精。盖言为心声,言之疾徐高下,一准乎心。文以代言,文之抑扬顿挫,一依乎情。然而心纷者言失其条,情浮者文乖其节。此中机杼至微,消息至密,而理未易明。故论者往往归之天籁之自然,不知临文之际,苟作者襟怀澄澈,神定气宁,则情发肺腑,声流唇吻,自如符节之相合……作者用得其宜,则声与情符,情以声显。文章感物之力,亦因而更大。然其本要在乎澄神养气,不可外求,故曰‘内听’。”(刘永济:《文心雕龙校释》,北京:中华书局,2007年,第112—113页)的尝试:辨别字声,调至“理合”,令诗篇“声转于吻,玲玲如振玉;辞靡于耳,累累如贯珠”*刘勰著,詹锳义证:《文心雕龙义证·声律》,第1209,1215,1224页。。这是“丝不如竹,竹不如肉”的名士审美观在诗歌审美上的延伸。

无论是沈约的“文章三易”,还是谢朓的“好诗圆美流转如弹丸”,皆表明其追求非“务为精密;擗积细微,专相凌架”,更非欲“文多拘忌,伤其真美”。正因此,连批判梁代文风浮艳的颜之推,也对声律审美深表赞同,认为“今世音律谐靡,章句偶对,违避精详,贤于往者多矣”*颜之推撰,王利器集解:《颜氏家训集解》(增补本),第268页。。隋刘善经谓:“(钟)嵘徒见口吻之为工,不知调和之有术,譬如刻木为鸢,搏风远扬,见其抑扬天路,骞翥烟霞,咸疑羽翮之自然,焉知王尔之巧思也。四声之体调和,此其效乎。除四声已外,别求此道,其犹之荆者而北鲁、燕,虽遇牧马童子,何以解钟生之迷。”*[日]遍照金刚撰,卢盛江校考:《文镜秘府论汇校汇考》“天卷·回声论”,第1册,第273页。指出钟嵘对永明声律审美看法之偏颇,亦揭示了永明体诗人的旨趣在于通过自觉的字声调和来实现诗篇“自然”之声律美。

当然,由于“宫商之声有五,文字之别累万,以累万之繁,配五声之约,高下低昂,非思力所举。又非止若斯而已也。十字之文,颠倒相配,字不过十,巧历已不能尽”*沈约:《答陆厥书》,见萧子显:《南齐书》卷52《文学传·陆厥传》引,第3册,第899页。,实现声律美的过程不免有一番“声韵的极端错综”,但理想境界却是易读诵与自然*此是经人工锤炼而得的六朝式自然。参见吴承学:《释“自然”——兼论文学批评概念的历史性》,《广东社会科学》1991年第4期。。谢朓的“大江流日夜,客心悲未央”(《暂使下都夜发新林至京邑赠西府同僚》)、“天际识归舟,云中辨江树”(《之宣城出新林浦向板桥》),正是这种平易自然的典范*曹道衡:《南朝文学与北朝文学研究》,南京:江苏古籍出版社,1999年,第178—179页。。入唐之后,“王、皎、崔、元之前,盛谈四声,争吐病犯,黄卷溢箧,缃帙满车”*[日]遍照金刚撰,卢盛江校考:《文镜秘府论汇校汇考》“天卷·序”,第1册,第14页。,最终形成“祖尚清巧,以切语对为工,以绝声病为能”*顾陶:《唐诗类选序》,见《文苑英华》卷714,第5册,北京:中华书局,1965年,第3686页。的律诗。当声律审美在唐代登峰造极时,诗作所呈现的也正是最妙造自然的体貌*叶嘉莹:《论杜甫七律之演进及其承先启后之成就》,收入《多面折射的光影 叶嘉莹自选集》,天津:南开大学出版社,2013年。。

四、通融旧传统与新学风之文化品格

永明声律审美在对立争议中获得长足发展,与其深厚的文化渊源及自觉的运用创新能力有直接关系。从《宋书·谢灵运传论》对生民歌咏的回顾与王融所谓“宫商与二仪俱生”,到极端精微复杂的辨音入诗创作,最后形成妙造自然的律诗风貌,整个过程贯穿新兴士族与旧高门子弟共同的复古与创新精神,下文想对此稍作阐明。

古人认为诗歌声音和谐,能实现神人和谐效果。在很长的历史时期中,诗皆弦歌之*顾颉刚、刘起釪:《尚书教释译论》,北京:中华书局,2005年,第192页。司马迁:《史记》卷47《孔子世家》,第6册,北京:中华书局,2013年修订本,第2333页。。如屈原《九歌·东君》所示:“縆瑟兮交鼓,萧钟兮瑶簴。鸣篪兮吹竽,思灵保兮贤姱。翾飞兮翠曾,展诗兮会舞。应律兮合节,灵之来兮敝日。”*洪兴祖补注:《楚辞补注》,北京:中华书局,1983年,第74,1页。这塑造了古人对诗文听觉审美的需求,并推动声韵学的展开。洪兴祖言:“汉宣帝时九江被公能为楚词,隋有僧道骞者善读之,能为楚声,音韵清切,至唐传楚辞者,皆祖骞公之音。”*洪兴祖补注:《楚辞补注》,北京:中华书局,1983年,第74,1页。说明隋僧道骞善读楚词,能传递楚声之美,他人欲传此声,需学道骞之音调。据此上推,汉朝诵读《楚辞》也应有文辞声韵之学习*班固:《汉书》卷64下《王褒传》,第9册,北京:中华书局,1962年,第2821页。。东汉以来,经学研究内容也扩展至“显声读之是非”*颜之推撰,王利器集解:《颜氏家训集解(增补本)》,第529页。。魏晋以来声韵、音义类著作迭出*张世禄:《中国音韵学史》,《中国文化史丛书》第2辑,上海:上海书店,1984年,第167页。。晋室南渡之后,士流不满“楚言”而推重“洛下书生咏”。此“洛生咏”“殆即东晋以前洛阳之太学生诵读经典之雅音(此‘音’指语音而言,非谓音乐也),讽咏诗什之谓也”*陈寅恪:《从史实论切韵》,见《金明馆丛稿初编》,上海:上海古籍出版社,1980年,第345页。《世说新语·雅量》载谢安咏嵇康《兄秀才公穆入军赠诗十九首》“浩浩洪流”;《豪爽》载王处仲咏曹操《短歌行》“老骥伏枥”,可见“洛生咏”主要表现于诵诗。。如此由门阀士族所塑造的洛阳语音地位,激发了南方文士学习洛阳语音的需要。北来士子亦多接触吴语。在不同语言的学习中,更易注意到语音差异,促成辨音能力*戴伟华:《四声与南北音》(《学术研究》2013年第10期)有专论。按《文镜秘府论·四声论》载北齐阳休之《韵略》云:“(阳休之)乃以音有楚夏,韵有讹切,辞人代用,今古不同,遂辨其尤相涉者五十六韵,科以四声,名曰《韵略》。”说明方音差异的确促进审音之学。。擅长洛生咏的谢安,其后辈子弟中便涌现出颇识声律的谢灵运、谢庄、谢朓等*谢庄继承谢安的文化遗产,详参李晓红:《南朝雅乐歌辞文体新变论析》,《文学遗产》2014年第5期。,足可揭示诗歌声律审美与传统诵诗风尚的相关性。

与此同时的另一重要背景,是汉末以来佛教在中土日益流行,佛教徒转读经典,重视经声之美的启示。佛教审音学在东晋以来首先得到高门甲族的接受。逯钦立指出:“四声不起于汉魏而起于刘宋者,谢氏《十四音训叙》实有起之。”*逯钦立:《四声考》,见《逯钦立文存》,第472—476页。王邦维指出谢灵运将其汉语音韵学的知识(如反语、反切)运用到梵文字声的辨析中,又从梵文音学中体验到口腔发音部位(喉、腭、顶、齿、唇)与字声的关系*王邦维:《谢灵运〈十四音训叙〉辑考》,见傅杰编:《20世纪中国文史考据文录》下册,昆明:云南人民出版社,2001年,第1973页。。此后文士与僧人的交往更为密切。《高僧传》载彼时僧人颇有以善经声而为世所称者*释慧皎:《高僧传》卷13“经师”,北京:中华书局,1992年,第497—509页。陈寅恪《四声三问》有引述,《金明馆丛稿初编》,第330—332页。,文士生活环境中南北语音差异的背景,也使其对异域之音保持敏感的听觉。高僧讲经时对音声美感的追求,一方面引发文士探研梵语、中国语声韵,以便实现翻译、转读佛经的音声之美*详参王小盾、金溪:《经呗新声与永明时期的诗歌变革》,《文学遗产》2007年第6期。;一方面也推动文士在讽诵本土诗书方面追求“音辞辩丽”、“音韵清辩”。汉语文字声韵学因之得到进一步发展,涌现四声专著*详参陈寅恪:《四声三问》;饶宗颐:《印度波儞尼仙之围陀三声论略——四声外来说评议》、《〈文心雕龙·声律篇〉与鸠摩罗什〈通韵〉——论四声说与悉昙之关系兼谈王斌、刘善经、沈约有关诸问题》、《僧旻之四声指归》,收入《梵学集》,上海:上海古籍出版社,1993年。。

五音四声辨明之后,如何将其导入实践,确立诗篇声病规则?这是从知识到运用的一大关键。谢灵运诗作中双声叠韵频出,与谢庄诗作善避双声叠韵,堪称从消极与积极两方面启发了对诗句字声韵调与诵读关系的思考。永明体诗人更进一步吸收本土歌诗经验。学者曾指出谢朓所称“好诗圆美流转如弹丸”恐怕是从南方民歌中受到启发的*详参曹道衡:《南朝文学与北朝文学研究》,第178—179页。;此期诗人借鉴歌者“以字行腔”的经验,提出平头、上尾诸病也许是归纳吴声西曲歌辞特点得出的*详参吴相洲:《乐府诗歌论集》,北京:商务印书馆,2013年,第171—208页。。而《宋书·乐志》对历代歌诗的著录,更直接表明生民歌诗实践为永明声律审美所取鉴。

要之,永明声律审美的发展,既有传统诵诗之渊源,也有当时甚为盛行的佛教经声审美影响;其所依托之音韵学知识,既有传统经学音训之启示,又有永嘉南渡后南北不同语音区域文士相处所需的语音学习及佛教审音之学的催化。因此诗歌声律审美究竟是古人先觉还是当代新发现,时人亦难有统一的认识。虽然永明声律审美所追求的“曲折声韵之巧,无当于训义,非圣哲立言之所急也”,但其中却蕴含着既传统又鲜活的文化内涵,是旧高门甲族文士与新兴士族诗人双方能够呼应共鸣的知识与审美结合体。这是永明声律审美在兴起后能日益发展至邃密臻善的原因所在。

五、声律审美对诗体的影响

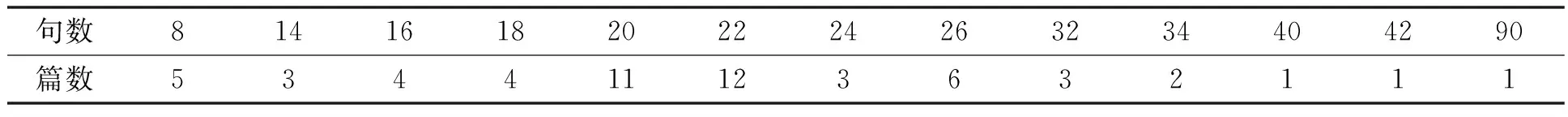

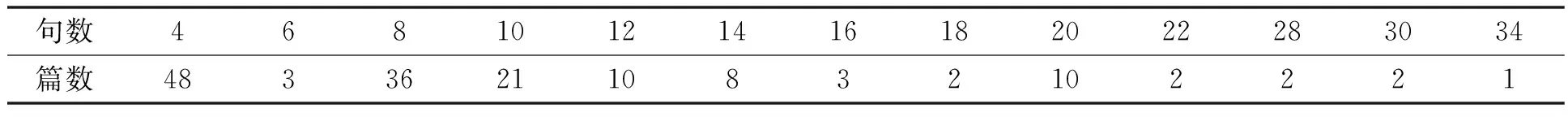

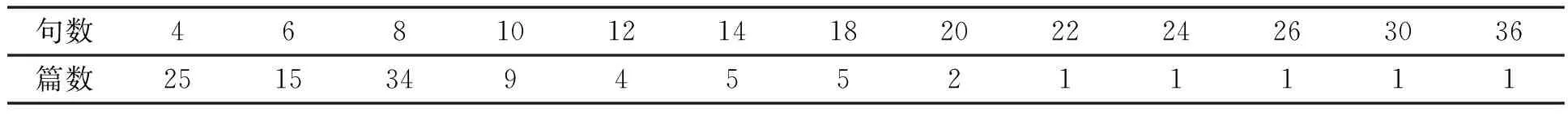

永明时代新旧士族文人对声律审美的共识与探研,极大地影响了此后的诗歌发展,促成律诗的定型及古近体诗的双水分流。曹道衡、刘跃进曾指出:“古体向近体的演变,除了声韵方面的讲求外,最重要的莫过于句式的定型了。”*曹道衡、刘跃进:《先秦两汉文学史料学》,北京:中华书局,2005年,第495页。而无论是声韵的讲求还是句式的定型,其初衷皆起于声律审美。沈约所谓“十字之文,颠倒相配”,即指五言诗二句之间的字音相配。此后萧绎《诗评》提出:“作诗不对,本是吼文,不名为诗。”*[日]遍照金刚撰,卢盛江校考:《文镜秘府论汇校汇考》“南卷·论文意”引,第1378页。正是这种偶句篇对的声韵讲求,塑造了近体诗的篇章格局。笔者曾以《文选》及《玉台新咏》收录主要作家的五言诗篇制为例稍作统计,得到如下数据:

表1 《文选》所录建安中王粲、曹植五言诗共32篇

表2 晋代陆机、潘岳五言诗共50篇

表3 刘宋时谢灵运、颜延之五言诗共56首*后三表统计数据,依据刘跃进《门阀士族与永明文学·永明诗体的句式辨释》,第107—108页。

表4 齐梁竟陵八友的五言诗,《文选》与《玉台新咏》共收有149首

表5 梁代萧纲、萧绎的五言诗,《玉台新咏》共收104首

可见建安时代五言诗篇制,最集中为十六句体,占18.8%,其次为十二句体,占15.6%。晋代集中为二十句体,占30.0%,其次为十六句体,占12.0%。刘宋时集中为二十二句体,占21.4%;其次为二十句体,占19.6%。齐梁之际最集中为四句体,占32.2%,其次为八句体,占24.2%。到梁代萧纲、萧绎时,最集中为八句体,占32.6%,其次为四句体,占24.0%。虽然不能排除作品之存佚与操选政者的取向等非创作主体因素,但从所得数据之悬殊可以断言:从建安至刘宋,辞藻的“繁缛”化追求带来诗的长篇化,而永明声律审美兴起后出现了诗的短篇化。

尤其值得指出的是,永明体诗人集中之“竟陵八友”,其诗作以篇制最小的五言四句体最多。对此现象何诗海曾从永明年间文学集团的集体赋诗活动加以解释*何诗海:《文学集团与永明新体诗篇制的确立》,《文艺理论研究》2005年第3期。。这里想补充的是,此期文学集团赋诗趋于选择短篇,与实现声律审美的过程要经“声韵的极端错综”不无关联。欲“一简之内,音韵尽殊;两句之中,轻重悉异”,则创作时须“知五音之异”与“其中参差变动”。由是而“务为精密;擗积细微”,自然不免“使文多拘忌”,造成长篇之难。明王世贞曾言:“七言排律创自老杜,然亦不得佳。盖七字为句,束以声偶,气力已尽矣,又欲衍之使长,调高则难续而伤篇,调卑则易冗而伤句,合璧犹可,贯珠益艰。”*王世贞:《艺苑卮言》卷4,《历代诗话续编》,北京:中华书局,1983年,第1009页。相较之下,短篇之便利甚为明显,明朱升曾曰:“乡先生曹公教人下笔之初,以字少语直为事,其言曰:直说则意易见,字少则病不多。仆编小诗以直致之体先之实本乎此。夫泉之始达直流而已,其出渐远,众流合焉,矶而激风而波盛大流行而千态万状,非泉之固欲如是也,始学者识之。”*朱升:《类选五言小诗序》,黄宗羲编《明文海》卷210,北京:中华书局,1987年,第2094页。确是经验之谈。故此,在四声用于诗文的永明体发展初期,篇制最短小的五言四句诗迅速兴起,成了声律审美之试验田*详参李晓红:《绝句文体批评考论》,《学术研究》2011年第6期。。

在辨声入诗技巧日益纯熟之后,声律对于诗篇的限制则逐渐缩小。萧绎、萧纲作品中五言八句渐多。至唐代已臻于运用自由之境。元稹向令狐楚献诗,称其自御史府谪官后十余年间所作诗歌“写古体歌诗一百首,百韵至两韵律诗一百首”*刘昫等:《旧唐书》卷166《元稹传》,第13册,北京:中华书局,1975年,第4333页。,可见诗中律诗已占据一半的地位,且随物赋形,二韵至百韵皆可。唐人将严格讲究字声协调的诗体类型总称为“近体”,与未有四声、协乐歌唱的汉魏古诗相对*详见王运熙:《唐人的诗体分类》,《中国文化》第12期,1995年12月。,并成为后世眼中最能代表唐诗成就之文体样式*周弼编《三体唐诗》,专选七绝、七律和五律诗体,皆属近体。。有意突破声律审美规范的诗人,在追求复汉魏之古时,也不可避免地受到律诗规范的影响,形成了两种自觉的创作:一是自觉遵守近体声律规范的近体诗,一种是自觉避开近体声律规范的古体诗。诚如北宋李之仪所言:“近体见于唐初,赋平声为韵,而平侧协其律,亦曰律诗。由有近体,遂分往体。就以赋侧声为韵,从而别之亦曰古诗。”*李之仪:《谢人寄诗并问诗中格目小纸》,见《丛书集成》本《姑溪居士全集》(二),北京:商务印书馆,1935年,第129页。要之,声律审美不仅促成永明体新诗,使之发展成近体律诗;而且促成古、近体诗不同的审美类型。清代焦循言:“论唐人诗,以七律、五律为先,七古、七绝次之。诗之境至是尽矣。”*焦循:《易余钥录》卷15,《丛书集成续编》第91册,上海:上海书店,1995年,第463页。这一来自古代诗史晚期的评论,有力地证明了声律审美的历史影响。

六、谢灵运文学史地位之失落

揭举于《谢灵运传》后的声律审美宣言,联动着中国文学史上的一场审美范式嬗变。黄侃言:“案孙许玄言,其势易尽,故殷谢振以景物,渊明杂以风华,浸欲夐规洛京,上继邺下。康乐以奇才博学,大变诗体,一篇既出,都邑竞传,所以弁冕当时,扢扬雅道。于时俊彦,尚有颜鲍二谢之伦,要皆取法中朝,力辞轻浅,虽偶伤刻饰,亦矫枉之理也。”*黄侃:《文心雕龙札记·明诗第六》转录《诗品讲疏》之语,上海:上海古籍出版社,2000年,第31页。指出谢灵运以深思、博学,大变东晋以来玄言诗风,重续了“中朝”“潘、陆……缛旨星稠,繁文绮合”之传统,诗篇“弁冕当时”。黄节言:“康乐之诗,合《诗》、《易》、聃、周、《骚》、《辩》、仙、释以成之,其所寄怀,每寓本事,说山水则苞名理。康乐诗不易识也,徒赏其富艳。唐宋以后,浅涉其樊者知之,近世若汪师韩,不解谢诗,所著《诗学纂闻》,至以妙辞目为累句,世士惑焉。由此观之,康乐诗之散亡,亦坐不为人识。”*黄节:《谢康乐诗注》“序”,北京:中华书局,2008年,第3页。则在肯定灵运之诗博学、不易识的同时,深慨康乐诗唐宋以后“不为人识”。二位前贤之言,揭示了谢灵运地位从晋宋之际的“弁冕当时”到唐宋以后的“不为人识”之失落。从文学审美的角度看,堪称是其所代表的情、辞审美范式被情、辞、声三维审美之近体审美范式取代的表征。

如前所述,正是成长于刘宋、熟知谢灵运文学地位的沈约开启了“徒赏其富艳”的谢灵运文学批评。在肯定其“文章之美,江左莫逮”后,更以声律审美的标准“商榷前藻”,使后人注意其十字之文“双声隔字”、“叠韵杂句”,造成讽诵上的“文家之吃”以及听觉效果上的“疏慢阐缓”。事实上,生民之歌咏与周秦以来诗乐之传统,早已将诗声之美积淀为文士审美需求。在诗乐渐分之时,陆机已提出要“音声之迭代,若五色之相宣”了。撰有《十四音训叙》的谢灵运当不至于对“音律调韵”“曾无先觉”。其与生民固有声律美“去之弥远”,原因应在其继族叔谢混,以革玄言诗“恬淡之词”*钟嵘著,曹旭笺注:《诗品笺注》,第239页。为急。谢灵运致力于“巧绮”之辞,所达到的“文章之美”,实激发了后人的审美转向。从稍后范晔之宣称识别字声清浊,谢庄之诗篇声律的尝试;到王融讥评颜延之,沈约选择《谢灵运传》后发表声律审美主张,无不透露出颜、谢所代表之情辞审美典范“影响的焦虑”。

永明声律审美初被提出时,“谢灵运体”仍颇流行*时人颇学“谢灵运体”,详参童岭:《南齐时代的文学与思想》,北京:中华书局,2013年,第73页。。钟嵘《诗品》以曹植、陆机与谢灵运为上品,以王融、沈约、谢朓为中下,并讥议声律论,与此背景殆有关联。但声律审美新、旧兼融的文化品格,能整合调动旧族子弟与新兴文人的审美需求与知识储备,终成时代主流。入梁以来以声律圆美著称的谢朓,声誉日益盖过谢灵运*汪春泓:《论山水诗与陈郡谢氏之关系》,《文学遗产》2015年第6期。;谢灵运体被目为“疏慢阐缓”。至隋刘善经更推而言之:

曹植、王粲、孔璋、公幹之流,潘岳、左思、士龙、景阳之辈,自《诗》、《骚》之后,晋、宋已前,杞梓相望,良亦多矣。莫不扬藻敷萼,文美名香,飏彩与锦肆争华,发响共珠林合韵。然其声调高下,未会当今,唇吻之间,何其滞欤!*[日]遍照金刚撰,卢盛江校考:《文镜秘府论汇校汇考》天卷《四声论》,第202页。

将谢灵运所取法的曹植、陆机诗亦评为“何其滞欤”。入唐之后,声律审美登峰造极,殷璠《河岳英灵集》叙曰:“至如曹、刘诗多直语,少切对,或五字并侧,或十字俱平,而逸驾终存……开元十五年后,声律风骨始备矣。”论云:“昔伶伦造律,盖为文章之本也。是以气因律而生,节假律而明,才得律而清焉。宁预于词场,不可不知音律焉……璠今所集,颇异诸家,既闲新声,复晓古体,文质半取,风骚两挟,言气骨则建安为俦,论宫商则太康不逮。”*傅璇琮点校:《唐人选唐诗新编》,北京:中华书局,2014年,第156、157页。王运熙《释〈河岳英灵集序〉论盛唐诗歌》曰:“盛唐诗歌一方面风骨力追建安,所以能与之为俦;另一方面继承了六朝以至初唐时代长期形成起来的严密的声律,所以‘论宫商则太康不逮’。”见《王运熙文集》2《汉魏六朝唐代文学论丛》,上海:上海古籍出版社,第100页。可见字声音律是唐诗形式审美之主要着眼点。唐人对永明范式的超越,寄托在一度被辞采、声律审美所遮蔽的建安气骨上,接续太康文风的谢灵运,再度滑出审美主流,其诗篇日益“不为人识”,“以至散亡”,亦势之所然。

【责任编辑:张慕华;责任校对:张慕华,李青果】

2016—03—23

国家社会科学基金后期资助项目(15FZW003);高校基本科研业务费中山大学青年教师培育项目(14wkpy30);中国博士后科学基金特别资助项目(2013T60816)

李晓红,中山大学中文系(广州 510275)。

10.13471/j.cnki.jsysusse.2016.05.002