诡异幻象和自我镜像

2016-10-13海杰

海杰

他精湛的暗房技术,我们就会从他的作品中看到与南宋马远的残山剩水之间产生的某种联系。他将后现代语境中作为消费空间的山水进行抽离,以自己最为擅长的方式与这个人人皆能到达的地方保持距离,提炼出属于自己的美学样式和生命体验。

成长于福建漳州的艺术家卢彦鹏,他的创作实践带有强烈的个人精神气质。他喜欢阅读诗歌,并且自己也写过大量灰暗而鬼魅的诗句,在这些诗歌里,他常常与黑夜、月亮等意象进行串联,建立私密的对话,甚至在他的画作里也有绿色的月亮被一些晦涩的有如水母或青蛙一样的来路不明且奇异怪诞的形象牵扯着,闪烁在黑夜的中央。也甚至在这月亮的陪伴下,他裸露身体,倚靠墙壁,透过斑驳的月光,与一只鹅相遇,这难以勾连的形象之间,却让他的创作显示出一种恰到好处的生命图像。

而他阅读的诗歌里,也携带着这种复杂的心理图层,比如他最喜欢的法国诗人洛特雷阿蒙的名篇《马尔多罗之歌》,在这部名作里,洛特雷阿蒙表现出的语言谵妄症吸引了太多的读者,其中就包括卢彦鹏这样在还算优越的环境中所闲来无事的臆想者,比如这位患“严重偏头痛”诗人的著名诗句:“他美得像猛禽爪子的收缩,还像后颈部软组织伤口中隐隐约约的肌肉运动,更像那总是由被捉的动物重新张开、可以独自不停的夹住啮齿动物、甚至藏在麦秸里也能运转的永恒捕鼠器,尤其像一台缝纫机和一把雨伞在解剖台上相遇!”“猛禽”在卢彦鹏这里是否就是一只黑夜中的鹅,这些尖利而眼花缭乱的行为中是否也与卢彦鹏的精神有某种共振?总而言之,洛特雷阿蒙诗歌中的超现实主义句群,似乎在卢彦鹏这里,有着传承般的视觉延展。

这些诗歌经由卢彦鹏的阅读、吸收,与他自我的成长体验结合,进而生产出一种迥异于别人的视觉经验。比如在他的作品《石头的记忆》里,他跟作为画家的爱人凌华合作,凌华负责绘画,卢彦鹏负责摄影,然后他通过暗房技术把两者结合在一起,就制造出寓言般的图像奇观。比如其中的一幅作品,摄影的部分是仰拍的山,而画面中心是绘画,一个石头形状的轮廓里是一个小孩的形象,附近牵连的线条似乎是脐带的隐喻,而一束光自上而下,垂直投射在这个轮廓之上。在这里,我们也可以将他与另一擅长制造此种奇异图像联想的艺术家罗杰·拜伦进行类比,但罗杰·拜伦将作品情境安置在日常现实和超现实的临界点之上,而卢彦鹏似乎完全跳出现实的具象框定,进入神游之境。

早期的实践表明,卢彦鹏的创作一直以来都是作为自传性的解决方案出现,他很难面向世界打开自己,而作品是他为数不多的渠道之一。甚至,我们宁可认为他是通过创作来与自我建立对话关系,他更加向内潜入,而不是向外释放。

在卢彦鹏的日常生活中,有两样东西能让他放松,并获得他较为持久的信赖,一是纵酒,二是创作。酒作为卢彦鹏天马行空、诡异幻象的搅拌物,以及自我镜像的持有者,助推他进入另一个奇异安全的世界,而纵酒这一行为更加重了这一信任的烈度。同样,离开纵酒的日常性,返回现实生活中的卢彦鹏是手足无措的,甚至会感受到某种强烈的焦虑,然而这种焦虑在他进入作品时被他果断地屏蔽掉,就像一只壁虎果断地断掉自己被他人挟持的尾巴,以获得进入安全之地的良机。或许可以这样说,当他纵酒之时,便是他创作之时,他需要与这个世界尽量疏远,以形成自我的空间,并将这些由于成长经验、阅读经验以及幻想经验构成的图像具体化,最终通过他游历过程中所遇到的景象进行对接。

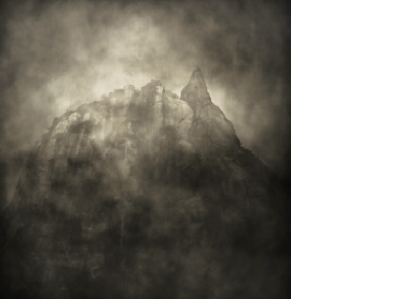

他后来在各种游历中,有目的的选择走访名山大川和寺庙古刹,拍摄了一些模糊(这模糊也源于他只使用一台性能不好的相机)的山水风景,比如他的作品《山-雾》和《空-气》,经过他精湛的暗房技术,我们就会从他的作品中看到与南宋马远的残山剩水之间产生的某种联系。他将后现代语境中作为消费空间的山水进行抽离,以自己最为擅长的方式与这个人人皆能到达的地方保持距离,提炼出属于自己的美学样式和生命体验。他不期望作品好看,或者具有经典性,他运用的是一种很即兴的却又蓄谋已久的拍摄视角,在他那里,每件作品都成立,他不大在选择作品上花更多的时间,他更重视作品的呈现形式与他的心理对应的准确性。比如在平遥展出的《空-气》,被他打印在玻璃镜面上,放置在平遥县衙的园林中,作品中的古建筑与展场中的古建筑形成了微妙的对话。从这个创作脉络来看,拥有早期“猛禽”般精神险境的卢彦鹏似乎在与之前的自我进行和解。这种和解似乎也是这种自传性解决方案的有效性的体现。

在机械复制甚至是众筹成为王道的当下,卢彦鹏依然倚重于暗房,将其作为自我心理镜像投射的剧场,在这里面,他既是手术师,又是诗人,他既承认病症的存在,试图治疗,又放任和滋生病症,以获得意象的狂欢。他的图像里既借用了西方的文学经验,也运用了中国山水情境的视觉语言。他的作品没有直接的批评,而是选择不合作,一种与当下山水关系不大的退场。

如果说在早期的作品《石头的记忆》中,卢彦鹏展示了他孩子般丰富而奇异的想象世界,这时候他的作品中的山水还只是背景,他的作品材料完全是结合了影像和绘画的一种媒介。那么,《山-雾》则是他漫游的开始,甚至可以说是神游,这种神游更切合他的思想状态和精神境况,一种借用现实的写意空间构造行为,山是现实中的山,而雾将其隔离,这雾既是自然之雾,又是暗房剧场里的手工之雾,将醒未醒时的迷雾,纷乱现实的抵抗者。

而在《空-气》里,这种写意空间被卢彦鹏更新为一种具有自己某种“怪癖”的文化地理,他选择的呈现对象有庙宇、古刹、老井、雕龙、金顶、许愿池等空间,但他没有给予这些空间畅快表达的机会,而是扬手撷取残片,将自我从一个文化传承者的衣钵里解脱出来。画面倾斜不规整、甚至擦肩而过,这不经意间透露出的“业余性”,似乎使卢彦鹏看上去更像一个打望历史残留物的游手好闲者,他没有重负,更重视个体体验和精神状态。他还是那个在现实里访古,在现实里纵酒的“偏头痛”的遗腹子。

甚至,在《空-气》里,我们再一次的发现了鹤、火烈鸟,这些“猛禽”般的现代性的闪现。