基于城乡商品流通的商贸流通体系发展战略研究

2016-10-11李兴国江西科技学院管理学院南昌330098

■ 李兴国(江西科技学院管理学院 南昌 330098)

基于城乡商品流通的商贸流通体系发展战略研究

■ 李兴国(江西科技学院管理学院南昌330098)

本文基于城乡商品流通的商贸流通现状,分析了城乡商品流通下商贸流通体系所存在的影响因素,并提出了相应的改进策略。主要观点包括从信用机制及相关立法入手健全城乡商贸流通市场监管、优化农村金融机制、丰富农村商贸流通主体,同时从企业自身入手改变企业商贸流通观念、提升企业商贸流通创新意识、提高城乡商贸流通人才综合素质,以从根本上促进规模经济的形成、提高城乡商品流通效率、构建城乡商贸流通一体化,进而实现城乡统筹发展。

城乡商品流通商贸流通体系流通观念改进策略

引言

城乡商贸流通体系在提升商品流通效率、降低商品流通成本、促进城市与农村之间沟通交流、实现城乡统筹及优势互补、扩大社会消费品需求量、推动城乡经济水平的提升等方面都有着重要意义。现阶段由于各方面的原因,导致城乡商贸流通体系自身模式存在缺陷、辐射范围有限、难以从根本上提升城乡商品流通效率;因而在本文中着重分析现阶段城乡商贸流通的影响因素,以完善现有的商贸流通体系及促进城乡商品流通效率,进而促进城乡经济发展,更好地实现城乡统筹发展。

城乡商贸流通发展现状

城乡商贸流通是介于城乡之间的商贸活动,是指商品或服务从城市到农村转换的双向互动的流通关系。一般在学术界中绝大多数学者认为“城乡商贸流通”是包括商品或服务的商流、物流、资金流、信息流等由生产领域向消费领域流经的环节;所涉及的行业也包括零售批发业、餐饮住宿业等。

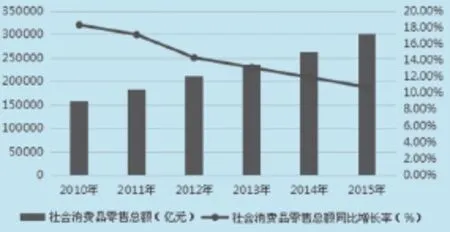

(一)城市与农村社会消费品零售总额逐年上升

图1所示的是“2010-2015年社会消费品零售示意图”,从中可知在2010-2015年期间,社会消费品零售总额由156998亿元上升至300931亿元,增加了1.92倍,年均增幅为13.90%;而在这期间,社会消费品零售总额同比增长率却不断下降,由2010年的18.30%同比增长率下降至2015年的10.70%,年均增速降幅为10.17%。

出现社会消费品零售总额逐年上升与同比增长率逐年下降两个相反的结论是由多方面因素导致的,并不意味着现阶段居民购买力及消费能力的降低,反而从社会消费品零售总额的稳步增长中可得出我国现今居民生活水平有着较大的提升、零售市场活跃度升高。

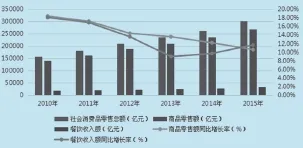

(二)城市与农村社会消费品零售总额存在较大差异

从图2中可知,城镇社会消费品零售总额由2010年的136123亿元上升至2015年的258999亿元,年均增幅为13.73%;而农村社会消费品在此期间由20875亿元上升至41932亿元,年均增幅为14.97%。由此可知,2010-2015年期间城镇与农村社会消费品零售总额增长趋势都很明显。

从图2中还得知,2010-2015年期间,城乡社会消费品零售总额与社会消费品总额一致,其同比增长率都不断下降;其中城镇社会消费品零售总额同比增长率由2010年的18.70%下降到2015年的10.50%,年均增速降幅为10.90%;农村社会消费品零售总额则由16.20%下降到11.80%,年均增速降幅为6.14%。

虽然农村社会消费品零售总额在不断提升、社会消费品零售总额年均增速降幅低于城镇及社会总额,但是其与城镇社会消费品零售总额差距较大。2010-2015年期间,农村社会消费品零售总额占城镇消费品零售总额的比例分别为15.34%、15.50%、15.29%、15.75%、15.92%、16.19%,平均比例为15.67%;在这期间农村社会消费品零售总额占社会消费品零售总额分别为13.30%、13.42%、13.26%、13.62%、13.73%、13.93%,平均比例为13.54%。虽然随着经济的发展,农村社会消费品零售总额规模不断扩大,但是其与城镇差距也较为明显;产生这种现象的原因除了农村经济发展水平较为滞后外,还包括城乡商贸流通基础设施不健全导致城乡商贸流通体系尚未完全建立,使得城乡发展差距越来越大。

(三)城市与农村商品零售业占据社会消费品零售总额主导地位

如图3中所示, 2010-2015年期间,商品零售额由139350亿元上升至268621亿元,年均增幅为14.03%;在此期间餐饮收入则从17648亿元上升至32310亿元,年均增幅为12.86%。由此可知,2010-2015年期间,社会消费品零售总额的两个重要组成部分“商品零售额”及“餐饮收入”都呈现大幅度的上升趋势。

2010-2015年期间,商品零售额的同比增长率由18.40%逐步下降至10.60%;餐饮收入额的同比增长率则由18.10%下降至11.70%,其中仅在2013年及2014年同比增长率下降至10%以下。同比增长率下跌仅能说明在此期间商品零售业及餐饮服务业收入总额增幅放缓,而并不能说明此两种产业市场活跃度不高。

2010-2015年期间,餐饮服务业所占社会消费品零售总额的比例远不及商品零售业;其中餐饮服务业所占社会消费品零售总额的比例在2010-2015年期间分别为11.24%、11.34%、11.15%、10.83%、10.62%,平均比例为10.74%;商品零售业所占社会消费品零售总额的比例在2010-2015年期间分别为88.76%、88.66%、88.85%、89.17%、89.38%、89.26%,平均比例为89.01%。

从中可知,现阶段无论城乡,商品零售业占社会消费品零售总额规模庞大;其所产生的原因主要在于商品零售业已经成为国民经济发展的重要支柱型产业,其中涉及的行业十分广泛,包括石油工业品、汽车、建筑材料、家具、家电用品、药品、化妆品、服饰针织品、珠宝类、日用品、娱乐用品、文化体育用品、农产品等多种类别。

在经济不甚发达的农村地区,餐饮服务业由于受制于基础设施及其服务水平的限制,其发展情况远不如城镇地区;因而在农村地区来说,商品服务业依然是主要的支柱型产业。现阶段由于城乡统筹尚未完全形成、农村地区基础设施有限、相关政策法规不到位等原因,都在一定程度上影响着城乡之间的商贸流通效率,进而拉大了城乡间经济发展水平差距,影响社会共同富裕。因此,建立完善的城乡商贸流通体系、改善城乡间商贸流通效率迫在眉睫。

基于城乡商品流通的商贸流通体系影响因素

(一)政府相关政策因素

1.城乡商品流通下的商贸流通体系市场监管不充分。现阶段商贸流通业的相关的监管类政策法规之中具备较强影响力的还是比较少,且仅有的几部商贸流通业监管类法律法规也存在着诸多不健全之处,比如商贸流通行政管理部门行政处罚法律法规以及《关于扶持商贸流通业发展的若干规定》、《商贸流通业公平交易管理办法》等政策法规,虽然在一定程度上促进了商贸流通业竞争公平性、提升了商贸流通业发展速度,但是由于这些法律法规的不完善之处,导致商贸流通业市场法制化程度不高、管理体制不健全、监管效果不乐观、行业协会所发挥的作用有限,因而完善相应政策法规、提升商贸流通业市场监管有效性是当下工作的重中之重。

2.城乡商品流通下的商贸流通农村金融机制不健全。由于城乡间经济发展水平的差异,导致位于城市及农村的商贸流通企业在企业经营业绩及核心竞争力上普遍存在着较大差异,从而使得城市与农村商贸流通企业在向金融机构申请贷款时难易不一。农村商贸流通企业在向银行等金融机构申请贷款时,存在着贷款门槛高、审核时间长、贷款发放慢、贷款利息高以及优惠政策不明显等特点,而城市金融机构则不然。由于金融机制不健全,使农村金融机构贷款余额逐年下降、存款余额增幅不高,进而导致农村金融市场规模日渐缩小及其功能日渐萎缩。在这种情况下直接导致农村地区商贸流通业基础设施不健全,即便城市拥有强大的商贸流通基础设施,但也难以提升城乡之间双向商贸流通的效率,影响城乡间农产品及工业消费品的运输效率,并对企业运营也造成了不利影响。

3.城乡商品流通下的商贸流通规模经济有失平衡。迄今为止,在城乡商品流通中,农村地区主要负责向城市地区输送农产品,而城市地区则向农村地区输送工业消费品,由于农产品销售形态较为单一和工业消费品销售形态极为丰富,再加上农村地区人口流动性大及人口密度低,这就在一定程度上降低了农村流通业市场集中度,影响了农村规模经济的形成,拉大了农村地区与城市地区规模经济发展水平的差异,使得农村社会消费品零售总额远低于城市。同时规模经济发展水平之间的差异又作用于城乡商贸流通基础设施健全性及商贸流通体系完善性上,使城乡商贸流通存在着极大的差异性,难以实现城乡商贸流通一体化,降低了城乡间商贸流通效率,增加了商贸流通成本,影响了建设现代化农村的步伐及商贸流通服务的优质程度。

(二)商贸流通业因素

1.城乡商品流通下的商贸流通观念亟待优化。由于工业消费品其所创造的经济效益远高于农产品,这就导致在现今实现城乡双向商贸流通的过程中城市与农村依然存在着极大的不平衡,政府所颁布的商贸流通政策普遍倾向城市,“重城市、轻农村”观念较为突出。除了国家商贸流通政策向城市倾斜之外,农村商贸流通企业普遍认为只需将农产品销售出去即可,这些企业却忽视市场经济运行规则及商贸流通认识,缺乏对多元化流通主体的培育,无视品牌影响力的塑造,使营销观念与手段较为落后,同时商贸流通基础设施投入不足以及不重视企业之间战略协作等弊端,再加上农产品自身不具备贮藏流通的特性及农村商贸流通本身存在着市场信息不对称的特点,进而影响农民收入及降低农村商贸流通企业经营效益。

2.城乡商品流通下的商贸流通创新层面存在分割。现阶段城乡商品流通下的商贸流通创新层面存在一定的分割,其中最明显的就是管理创新、服务创新及技术创新。第一,城乡商贸流通业在管理创新上存在分割。城市方面由于享有较为先进的资源优势,使得城市商贸流通企业普遍采用JIT(无库存生产方式)进行商贸流通,从而满足市场所需又避免库存积压;同时伴随着商贸流通业的发展,城市拥有更多具备创新性的流通组织,如第三方物流、第四方物流、逆向物流等,这些物流流通组织的出现在一定程度上提升了商贸流通业管理水平,促进了流通体系的发展,改善了商贸流通效率。但是在农村地区由于观念、资本及技术的限制,导致其不具备城市所拥有的商贸流通业先进管理创新体系。第二,城乡商贸流通业在服务创新上存在分割。在城市地区,商贸流通企业在硬件设施及软件设施上具有较大的优势,如商贸流通组织之内设立休息处、行李寄放处、儿童托管站、大型显示屏等人性化场所及设施,同时也由于其工作人员因为具备良好的业务素养因而能给予客户贴心的服务以解决客户在商贸流通上所遇到的问题。而农村商贸流通与城市相较,则存在多种因素的缺陷,从而导致其服务水准不高。第三,城乡商贸流通业在技术创新上存在分割。在城市商贸流通企业,各种先进的流通技术,如信息技术、数据库技术、集装箱技术、GPS技术、GIS技术、RFID技术、自动控制技术等,这些技术都在一定程度上增强了商贸流通自动化,提升了商贸流通效率;虽然农村地区引进一部分先进的技术及设备,但农村商贸流通组织技术集中度远不如城市,因而影响城乡间商贸流通效率也是在所难免。

3.城乡商品流通下的商贸流通业人才储备匮乏。对于商贸流通业来说,其所需要的人才主要为管理人才及技术人才。在管理上,商贸流通业需要具备较强管理能力的高端管理人才,如营销人才、宣传人才等;在技术上,商贸流通业则需要专门从事电子商务的技术类人才,如具备计算机信息维护及数据库升级人才、商贸流通相关技术开发人才等。但是在现今城市与农村商贸流通企业中,这两类人才则十分匮乏,人才的匮乏必然影响城乡商贸流通业一体化进程。

基于城乡商品流通的商贸流通体系改进策略

(一)从政府入手完善城乡商贸流通相关政策

1.从信用机制及相关立法入手,健全城乡商贸流通市场监管。商品流通业所涉及的市场极其庞大,是国家重要的支柱性产业之一,因而为保障商品流通业市场的稳定性及发展性,构建完善的、系统的和与经济发展相适应的商品流通业市场监管机制极其重要。这就需要从以下几个方面做起:

第一,完善商业信用机制,为市场经济的良好发展奠定基础。为完善商业信用机制,就需要政府加快市场经济信用立法,尤其是完善信用风险救济制度、失信惩戒机制及守信奖励机制等;同时政府还需承担信用数据收集、信用信息披露等职责,以提升政府信用管理能力及加强信用立法对市场经济的影响力。此外,政府还需在全社会范围内加强公民诚信教育,提升公民诚信意识,以便营造良好的市场经济环境。与政府不同,商贸流通企业作为商业信用机制践行主体就需要在企业内部建立起完善且规范的信用评价管理体系,而需要保证的是信用管理部门需要独立于企业考核部门、财务部门及销售部门,使企业信用管理能够起到一定的风险制约作用,有效规避不恰当经营行为的发生。

图1 2010-2015年社会消费品零售总额示意图

图2 2010-2015年社会消费品零售总额示意图(以经营单位所在地分类为例)

图3 2010-2015年社会消费品零售总额示意图(以消费形态分类为例)

第二,完善商贸流通监管立法,创造公平的市场环境。这就需要从以下几个方面做起,即完善商贸流通业相关监管法律法规,促进商贸流通市场规范发展,如完善已有的公平交易法、完善反垄断制度、加大对不正当竞争经营行为的惩处力度等,以创造更为公平合理的市场交易环境;还需要改善商贸流通业管理机制,使政府在商贸流通业上发挥应有的职能,如规划及管理商贸流通业市场、建立商贸流通重要商品储备制度、构建合理的价格监测预警机制、完善现有的市场监控应急机制等;此外还需要积极发挥行业协会在政府与企业之间所起到的协调及监管作用,从而促进政府与企业之间的沟通交流,监管及杜绝企业不正当经营行为。

2.优化农村金融机制,构建城乡商贸流通一体化。在金融机制上,城市与农村之间也存在着极为明显的不平衡现象,进而导致用于农村发展商贸流通的资金严重不足,使得城乡之间在商贸流通上存在着较大的差异,无法形成一体化,影响城乡间完善的商贸流通体系的构建。为提高城乡商贸流通效率,应大力支持农村金融改革、优化农村金融机制、扩大农村金融市场规模,以达到解决农村商贸流通业所面临的融资困难问题,从根本上加快农村商贸流通业发展进程,促进城乡商贸流通一体化的实现。这就需要从以下方面着手做起:

第一,放宽融资门槛,促进农村商贸流通企业发展。这就需要政府颁布一些利于农村商贸流通业发展的相关金融优惠政策,如农村金融机构适当降低融资门槛、缩短融资材料审核时间、降低农村商贸流通业融资利息等;同时政府还应颁布政策逐步发展农村小额贷款,扶持小额贷款机构的发展,培养优质的民间金融机构,促进农村金融体系的完善发展。

第二,完善保险制度,建立功能齐全的农村金融保险机构。这就需要政府与农村金融机构相结合,建立农村金融保险机构,分担农村金融机构贷款风险;完善农村商贸流通业保险制度,就需要由政府部门为保险公司制定运作规则及方向、规划好数量、完善制度框架、规定权责关系、给予财政支持等,以促进农村保险公司的完善建立,维护农产品生产者及投资者的相关利益,解除金融机构在为农村商贸流通企业提供融资的后顾之忧。

第三,深化金融改革,构建更为完善的农村金融体系。这就需要继续深化农业银行、农业发展银行、农村信用社及邮政储蓄机构的金融改革,使农业银行及农业发展银行在农村金融体系之中发挥更为重要的支柱作用,使农村信用社产权更为清晰、法人结构更为合理、所提供的金融服务更有实际意义,使农村邮储机构自身资金流动趋于良性,从而构建完善的农村金融体系,解决农村商贸流通企业融资困难的问题。

3.丰富农村商贸流通主体,促进农村规模经济的形成。城乡之间商贸流通之所以呈现两个截然不同的形态,归根结底还是因为城市与农村属于两种不同的经济体,进而导致城乡间经济发展水平不一。长久以来,我国农村一直致力于发展提供生产资料的第一产业即农林牧副渔,城市地区则着重发展第二产业及第三产业,虽然近年来城乡统筹措施不断推进,农村地区也涉足于发展第二产业及第三产业,但其第二产业及第三产业发展规模远不如城市地区。因而这就导致农村地区商贸流通主体较为单一,从而不利于城乡商贸流通一体化建设。

这就需要政府出台相关政策,鼓励城市商贸流通企业与农村商贸流通企业形成战略合作关系,或兼并、收购农村商贸企业,以带动农村商贸流通企业的发展;鼓励农村商贸流通企业运用电子商务、加盟连锁企业等方式提升市场占有率并提高其经营效益;同时鼓励农村商贸流通企业充分利用龙头企业、农村经纪人、农村合作组织、农产品批发部等中介组织提升农产品销售额;国家颁布相关政策扶持各地区经营效益好、经营规模大、发展潜力大、影响力大的农产品销售大户带动区域农产品发展。运用以上多种方法以促进农村规模经济的形成,促进城乡商贸流通业的发展。

(二)从企业入手完善城乡商贸流通相关软硬件设施

1.改善企业商贸流通观念,促进城乡商品流通效率的增长。虽然农村地区是我国城乡商贸最先开放的区域,随着第二产业及第三产业日益成为国家经济发展支柱型产业,这就导致政府所颁布的商贸流通政策普遍倾向城市,这就在一定程度上提升了农村商贸流通业的消极心态。企业在商贸流通上的落后观念,不仅影响农村商贸流通产业链上企业的经营效益,降低了城乡商贸流通效率,更阻碍了城乡统筹发展的进程。

现今国家针对农村商贸流通的相关政策环境正在日益改善,因而作为农村商贸流通企业更应在有利的环境下改变自身商贸流通的落后观念、提升商贸流通基础建设及技术水平,提升农产品商贸流通效率。因而农村商贸流通业应制定具有长远性的战略目标、提升企业管理水平、增进企业经营效益。这就需要农村商贸流通业企业增强对商贸流通重要性的认识、熟知市场运行规则、了解市场竞争残酷性,进而创造品牌并提升品牌影响力、培育多元化的商贸流通主体、优化现有的营销观念及手段、积极招聘高端流通领域人才、改善企业现有的绩效考核机制、注重企业之间的战略合作等,从根本上提升企业管理水平及核心竞争力。同时农村商贸流通企业还需改善现有基础设施,如购置高端的农产品装卸搬运设备、运输设备、储藏设备等,还需不断开发或引进新的流通技术,从根本上提升农产品流通效率,从而提升实现城乡商贸流通一体化的速度。

2.提升商贸流通创新意识,以实现城乡商贸流通一体化。由于城乡间经济发展水平及商贸流通观念不一等原因,这就造成了城市与农村在商贸流通创新层面上存在着严重的分割,其中最为明显的体现在商贸流通管理创新、服务创新及技术创新上。因而在现阶段农村商贸流通企业应着力提升其创新意识,以实现农村商贸流通与城市商贸流通的无缝对接,而这就需要从农村商贸流通业管理、服务及技术上加以创新。

第一,从管理创新上促进城乡商贸流通业的融合。农村商贸流通企业应在生产方式、流通组织、企业内部管理上全面提升自身管理水平;在生产方式及企业内部管理上,应多派遣员工进行交流学习,以熟悉及掌握先进的管理方式、以引进较为高端的生产方式,从而提升农村商贸流通企业内部管理水平及提高企业经营效益;在流通组织方面,除了政府出台相关政策建立农产品流通中介组织之外,农村商贸流通业也需要利用自身所具备的优势,如运用龙头企业、农村经纪人、农村合作组织、农产品集货市场或批发中心等农产品中介组织的作用,全面提升农产品流通效率,推动城乡商贸一体化发展。

第二,从服务创新上促进城乡商贸流通业的融合。由于受制于观念、技术及资本,导致农村地区商贸流通组织在服务设施、服务环境及服务质量上要弱于城市地区,因而服务上的分割也是影响城乡商贸流通业一体化进程的一个因素。因此,农村商贸流通企业应加大对流通基础设施的资金投资,使农村商贸流通基础设施具备一定的便利性;同时还需要招聘职业素养较高的商贸流通人才,并对已有的商贸流通人才加以培训,以提升农村商贸流通企业员工的服务水准;此外还需时常与城市商贸流通企业进行沟通交流,以提升农村商贸流通企业服务创新意识,消融城市与农村在服务上的分割。

第三,从技术创新上促进城乡商贸流通业的融合。技术创新在城乡商贸流通上最为明显,这也是对城乡商贸流通效率产生较大影响的一个因素。因而对于农村商贸流通企业,应逐步提升自身的信息化管理水平,改进流通设备的信息化及自动化程度,改善农村商贸流通技术集中度,从根本上增强农村商贸流通业的流通效率。比如可以将城市较为先进的流通技术向农村输送,推动农村地区网络建设及信息化普及,协助农村商贸流通业改善其流通方式及提升其流通效率,以促进城乡商贸流通一体化的进程,继而实现城乡统筹。

3.注重人才引进和培养,提升城乡商贸流通人才综合素质。目前城市与农村都面临者商贸流通人才短缺的情况,这就需要从以下两个方面加以改善,以增加商贸流通人才储备量,为实现城乡商贸一体化奠定基础。第一,通过校企合作,定向培养人才。城乡商贸流通企业与高校展开人才定向输送计划,并针对商贸流通所存在的问题有针对性的培养企业所需要的人才,着重定向培养管理人才及技术型人才,以达到培养企业所需要人才的目的。第二,注重人才引进及培养,丰富人才储备。目前我国商贸流通业并不成熟,因而企业可以通过引进的方式来招聘其所需要的人才,以达到增加人才储备量的目的;同时企业还需要完善已有的培训机制,对企业在职的工作人员定期进行培训,以提升商贸流通企业员工的专业技能及综合素质。

结论

随着经济的发展,城乡社会消费品零售总额逐年上升,且以“商品零售业”此种商业形态为主,但是由于城乡经济发展水平及城乡居民消费理念的不同,导致城市与农村在商贸流通物流基础设施的配置及分布上存在较大差异,城乡间商贸流通体系不完善及难以实现一体化。因而本文分析了影响城乡商贸流通一体化的相关因素并提出改善建议,希望本文的一些观点可以在一定程度上促进城乡商贸流通一体化的实现。

1.任保平.建立城乡双向流通商贸流通体系的必要性及战略分析[J].商业经济与管理,2011(10)

2.冯英歌.城乡商贸流通发展现状及影响因素[J].价格月刊,2014(10)

3.贺翔.新常态下我国城乡商贸流通发展研究[J].商业经济研究,2015(3)

4.张智.论城乡商贸统筹中商贸流通[J].重庆电子工程职业学院学报,2009(1)

江西科技学院汽车协同创新课题“家庭购车行为影响因素研究”(课题编号xtcx201322); 江西省科技厅专项课题“知识产权对接中小企业模式研究”(课题编号20143BBM26157)

F713

A

李兴国(1984-),男,汉族,湖北荆州人,硕士,江西科技学院讲师,主要研究方向为企业管理。