综合护理干预模式对脑卒中患者

2016-10-11汤志萍汤嘉敏骆谏英

汤志萍+汤嘉敏+骆谏英

[摘要]目的探讨采用综合护理干预模式在临床中对脑卒中患者康复期生活质量取得的效果。方法选取2014年7月~2015年6月入治本院神经内科的脑卒中患者83例作为研究对象,征得患者同意将其分为观察组44例和对照组39例。对照组患者实施常规护理模式;观察组进一步采取综合护理干预模式。评估、比较两组在实施护理干预前及护理干预半年后生活质量各项指标变化。结果实施护理干预后,两组SF-36量表中生理机能(PF)、情感职能(RE)、社会职能(SF)、生理职能(RP)、一般健康状况(GH)、精力(VT)、精神健康(MH)七项指标评分较干预前明显增高,显示生活质量有显著提高;而躯体疼痛(BP)得分降低,显示患者疼痛感减轻。干预前,两组SF-36各项指标评分差异不明显(P>0.05);干预后,两组SF-36各项指标评分差异明显(P<0.05)。此外,实施综合护理后,患者满意度及依从性评价均比常规护理的对照组更具优势。结论综合护理干预模式明显改善和提高脑卒中患者康复期生活质量。

[关键词]脑卒中;综合护理干预模式;康复;生活质量

脑卒中这类疾病主要表现为脑部出血或缺血,通常其发病原理在于因脑血管破裂溢血或形成血栓而引发。目前,该病在临床中的发病率、致亡率及致残率都较高,给患者及其家庭带来诸多不良影响。有报道显示,影响脑卒中患者康复期生活质量的因素除肢体残疾外,还包括患者心理状况、经济条件、生活环境、人际关系等。所以,临床医学界关于脑卒中患者护理模式的研究越来越备受关注。本研究通过在脑卒中幸存患者康复期实施合理有效的综合护理干预模式,效果良好,对其生活质量产生了积极的影响,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料

选取2014年7月~2015年6月入治本院神经内科的脑卒中患者83例作为研究对象。纳入标准:(1)符合1995年第四届全国脑血管病学术会议制定的诊断标准;(2)均第一次发病,通过颅脑CT或MRI予以确诊;(3)经改良Rankin量表(mRS)对其残疾程度予以评估为1~3级;(4)排除明显智障者及其他严重并发症者。本研究分组已经过医院伦理委员会的通过并征得患者意愿进行分组,所选患者均已签署知情同意书。观察组44例,其中男23例,女21例;年龄46~69岁,平均(55.6±1_3)岁;mRS评分1级13例,2级15例,3级16例。对照组39例,其中男21例,女18例;年龄45~67岁,平均(56.1±1.2)岁;mRS评分1级10例,2级14例,3级15例。

1.2方法

对照组患者实施常规护理模式,包括病情评估、生活护理等基本护理干预。

观察组进一步采取综合护理干预模式,具体方法如下。

1.2.1病情评估经检测和问询等方式了解患者的一般情况、病发诱因、临床病征、心理状况等内容,充分评估患者日常生活能力、肢体运动及神经功能等基本病情,以制定合理的治疗、护理方案。

1.2.2综合护理干预措施

1.2.2.1患者舒适性护理(1)生理舒适。以基础护理为出发点,如保持安静整洁的病房环境,调控适宜的室温,嘱咐患者养成良好的卫生习惯、保持正确合理的体位等;(2)心理舒适。医护人员通过“认知治疗理论”,耐心对患者进行相关病情及治疗方法的讲解,消除其不良情绪,鼓励其保持乐观心态,建立战胜疾病的信心。通过对患者采取合理的病理认知教育及行为干预,提升其“健商”;(3)社会功能方面舒适。建立、完善社会支持体系,如嘱托家属陪护,告知患者单位及亲朋前来探视,以从物质和精神各方面为患者提供帮助;采取诸如神经内科、急救、中医中药、专科护理等多专业医学工作者协同配合共同施治的多学科护理干预;尊重患者知情权,及时给予患者治疗方法、预后措施等信息,以让其感受到来自社会各界的尊重、理解和关心帮助。

1.2.2.2预见性护理(1)饮食干预。为患者提供的饮食要求尽量清淡易消化,富含维生素、蛋白质、纤维素,适量饮水,控制盐类摄入,以防出现便秘;(2)予以经常性的腹部按摩,促进胃肠功能,以保证其排便畅通;(3)根据病症的不同节点及时制定适宜、有效的康复训练计划;(4)重视病情监测,防止出现并发症。在急性期要进行严密的生命体征监测,备置完整的抢救物品,一旦有异常,即时实施有效的抢救措施。住院期间要嘱咐患者多翻身,以防压疮等并发症的发生。此外还须重视医源性感染、损伤的监控、预防及消除,以及注意避免同侧肢体或体位进行长时间侧压等。

1.2.2.3自我管理辅导教给患者正确的疾病预防、治疗方法等相关知识要领。包括饮食控制、适宜运动、用药常识、并发症防治、合理调控心理、医嘱注意事项等,通过患者积极的自身管理,促进身体、身心的良好康复。

1.2.2.4康复训练护理干预中,需遵照循序渐进原则,在不同的时段根据患者的具体病况,制定合理、行之有效的、具备个性化康复训练方案。(1)早期康复训练:重点实施体位、患肢的正确摆放和健肢等主动运动;(2)中期康复训练:重点实施坐位、站立及行走平衡等方面的训练;(3)后期康复训练:重点进行日常生活能力(ADL)训练。具体包括抓握、书写等精细动作训练,洗脸、穿衣、捡拾等肢体协调训练。

1.3观察指标

观察、记录并评估患者实施护理干预前及护理干预半年后生活质量各项指标。具体评估通过国际普适生活质量量表(SF-36)进行。该量表主要涵盖生理机能(PF)、情感职能(RE)、社会职能(SF)、生理职能(RP)、一般健康状况(GH)、躯体疼痛(BP)、精力(VT)、精神健康(MH)8个项目,各项评分相加作为生活质量总评分(满分100分)。总评分越高,显示生活质量越好(BP得分降低,表明患者疼痛感减轻;其余指标得分越高,表明生活质量提高)。

1.4统计学方法

本实验通过SPSS18.0统计学软件处理各项数据,计量资料表示成(x±s),行t检验,计数资料行x2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

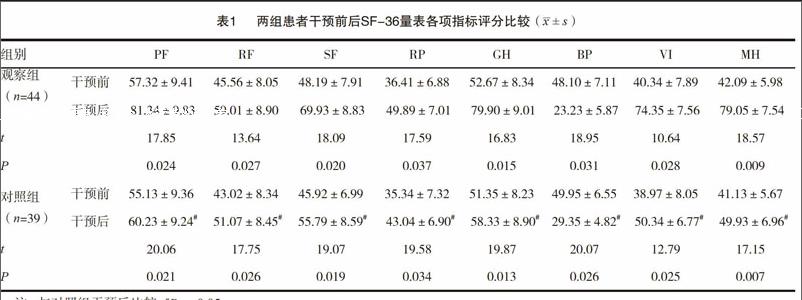

2.1两组患者的SF-36指标评分结果比较

实施护理干预后,两组SF-36各项指标评分较干预前均有明显改善(BP得分降低,表明患者疼痛感减轻;其余指标得分明显增高,表明生活质量提高)。干预前,两组SF-36各项指标评分差异无统计学意义(P>0.05);干预后,两组SF-36各项指标评分差异有统计学意义(P<0.05),表明综合护理干预措施对患者生活质量的改善更具优势。见表1。

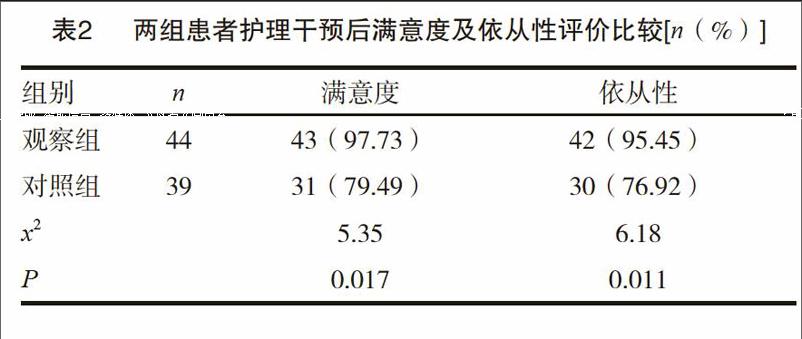

2.2两组患者满意度及依从性评价结果比较

实施护理干预后,观察组患者的护理满意度(97.73%)显著高于对照组(79.49%),其依从性(95.45%)也明显高于对照组(76.92%)。两组患者满意度及依从性评价对比差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

3讨论

伴随经济社会的发展,人们越来越重视健康水平,也将生活质量得以提高作为评价临床疗效良好的重要标准。脑卒中因其发病急,致亡率、致残率均较高等特性,给患者及家庭、社会带来诸多不利。患者能够迅速康复,生活质量得以全面改善,对患者身心健康,家庭、社会和谐,及医院的各方效益,具有举足轻重的作用。所以,对脑卒中患者能否实施合理、有效的护理干预,非常关键。

在脑卒中患者临床治疗中,患者出现日常生活能力下降已经成为重要问题,对于脑卒中患者来讲,临床康复治疗越早越好。在国内外临床研究中发现,如果患者的生命体征平稳,则对患者早期实施临床护理,对患者的肢体功能恢复及预防残疾有显著改善作用。现代医学表明,采用综合护理干预模式,对脑卒中患者康复期生活质量的提高具有积极的影响。通过舒适护理,不仅让患者生理得到良好的恢复,而且从心理、社会功能等各方获得安慰感、幸福感,从而树立信心,保持积极、乐观的心态,更好的配合医护人员的治疗和护理,以保障疾病的良好康复。采取预见性护理措施,旨在排除患者治疗、护理时的诸多不良因素,防患于未然,控制各类并发症的发生率,保障疗效。通过自我管理辅导,患者增强防病、治病常识,自觉监控和管理身体各项病征,并坚持积极的治疗。而康复训练的采用,有效的保证了患者肢体功能的良好恢复,也为患者日常生活能力的提升起到了积极作用。综合护理过程中需要及时了解患者的康复需求,并且将其康复内容贯彻在整个住院过程中,这样不但有助于确保护理内容不会出现遗漏,同时还能够有效保障患者得到连续性康复护理,提高患者的生活质量改善效果。此外,临床护理中也需要注重和患者及其家属的交流,引导患者及其家属主动参与到护理工作中,并积极引导患者及其家属掌握相应的训练技巧,认识到康复训练的重要作用,从而为患者临床康复提供有效基础。本研究结果显示,实施护理干预后,两组SF-36各项指标评分较干预前均有明显改善(BP得分降低,表明患者疼痛感减轻;其余指标评分明显增高,表明生活质量较之有大幅提高)。干预前两组SF-36各项指标评分差异不明显(P>0.05);而干预后,两组SF-36各项指标评分差异明显(P<0.05)。此外,患者满意度及依从性均较对照组更具优势。

综上所述,实施综合护理干预模式对脑卒中患者康复期生活质量具有积极的影响,能够积极改善预后,值得临床推广应用。