《妻子与女儿》中的童话叙事与女性主义

2016-10-10徐明莺

曹 旭 徐明莺

(大连理工大学,辽宁大连)

《妻子与女儿》中的童话叙事与女性主义

曹 旭 徐明莺

(大连理工大学,辽宁大连)

《妻子与女儿》是盖斯凯尔夫人的最后一部作品,这部作品具有浓厚的童话叙事色彩。在表层叙事结构中,《妻子与女儿》与童话故事“灰姑娘”具有相同的叙事功能项,女性表现为被男性解救的角色。然而在深层叙事结构分析中,故事的基本矛盾却指向了“婚姻”与“血缘”,这也有助于发现盖斯凯尔在童话叙事之下掩盖的女性主义立场。

《妻子与女儿》;童话,结构主义;女性主义

1. 引言

英国维多利亚时期作家盖斯凯尔夫人以描写工业革命时期风起云涌的工人运动和劳资矛盾见长,因而被称为现实主义作家。Starr(2002: 385)指出,她的作品摧枯拉朽,为维多利亚后期的现实主义小说拓清了道路;Hughes(2007: 91)认为,盖斯凯尔夫人对工业变革的描写强烈地影响了乔治·艾略特和哈代的作品。但评论界也认为盖斯凯尔夫人的作品虽然充满了忠实、精确的描写,叙事声音却过于单一,缺乏原型和浪漫的元素(Billington, 2002: 80)。近年来国外又掀起盖斯凯尔夫人的研究热潮。英国于2007年推出了共达10卷、含5000多页的《伊利莎白·盖斯凯尔文集》,将她的长篇小说、传记作品、日记、诗歌和曾发表的文章、评论都收入在内。Fair(2009:218)认为,盖斯凯尔夫人作品中的女性虽然看似保守,却能够以一种“温和的疯狂”(welltempered madness)与当时的社会和文化桎梏进行对抗;Weiss(1984: 274)指出,盖斯凯尔夫人作品中的“私奔”主题就是对女性角色的焦虑和含混性的解决方法。

《妻子与女儿》的副标题为“一个每日发生的故事”(An everyday story),是其临终前最后一部未完成作品;这部作品无论从叙事结构还是人物原型上都超过了对现实的忠实摹写,具有强烈的童话特征。荣格(2011: 173)认为,童话像神话一样,是集体无意识的一种表达方式,充满了隐喻和象征,“一如在梦中,在神话与童话中精神讲述其自身的故事,原型的交互作用显示在其自然情势之中,作为‘形成、转换/永恒精神而永恒创造’”。如果将《妻子与女儿》从童话原型的角度进行解读,则不难发现盖斯凯尔夫人隐含于作品之中的女性主义观点。

2. 人物的童话原型

观其结构,“童话通常是从一个困难的情境开始,然后展示人物如何与困境周旋,描述克服问题所必要的过程。”(卡斯特,2010: 6)普罗普通过研究一百则民间故事,对神话和民间故事的固定成分和可变成分进行分析整理,总结出31个功能项。童话中的人物,如老巫婆或继母等形象之所以鲜明,是因为她们身上往往具有标志性的功能项元素。我们以继母为例,就会发现继母往往是在主人公母亲缺失的情况下被引入故事的。“老汉的再娶将继母以加害者的身份引入故事,再婚后生的女儿们也会成为加害者或假冒主人公”(普罗普,2006:80)。因此继母的身份往往与“禁止”、“设圈套”和“加害”等功能项紧密联系。同理,仙女的形象则往往与“考验”、“赠予宝物”等功能项相联系。

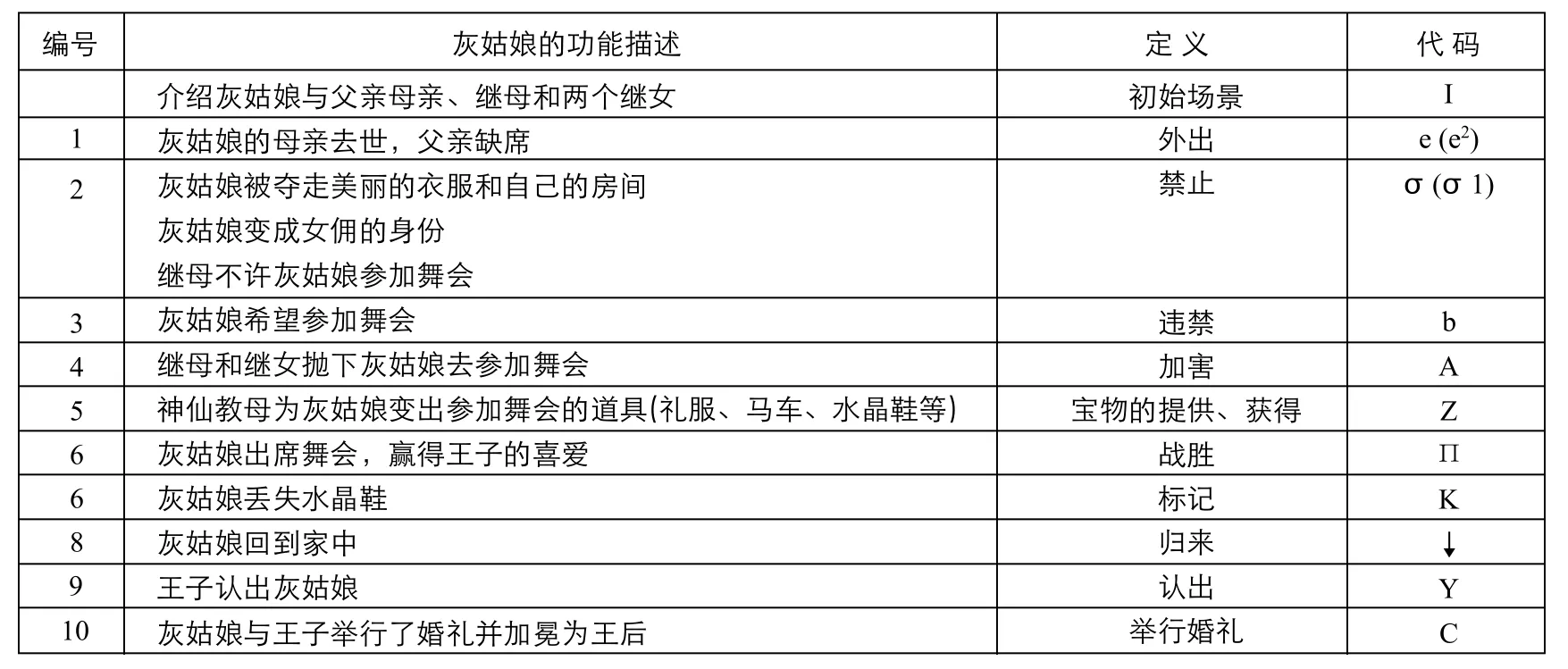

普罗普(2006: 17)提出“故事中的人物是可变的,但他们在故事中的功能是固定的、有限的”,因此他将神话和民间故事作为研究对象,划分了这些故事的组成成分,对故事中的固定成分和可变成分进行分析整理。故事中的人物名字及其所属物可以变化,但是他们的行动与功能没有变。民间故事的形式看似千变万化,背后却存在着一个稳定的功能结构,也就是人物功能的组合排列。如果我们将灰姑娘的故事用普罗普的功能项来分析,则可以得出如下排列组合:

表1

盖斯凯尔在前期的《玛丽·巴顿》和《北方与南方》等作品中主要描写了工业革命对传统生活方式的冲击,笔下的女主人公都被赋予力量,能够改变自己的生存环境。《妻子与女儿》也集中地体现了现代化所带来的种种现象,如农业生产方式改革、城市日益蚕食农村、知识结构的改变等种种社会变化与两性关系的发展,小说中女主人公与具有达尔文精神的科学家的结合预示着新女性形象的诞生。然而通过将《妻子与女儿》和“灰姑娘”的故事进行功能项比较,却能发现二者之间存在着基本类似的叙事结构,见下表:

表2

根据普罗普对人物功能项的划分,《妻子与女儿》显示出了明显的童话特征。“童话故事的初始情景以异常幸福和谐的画面开始,这是为了给接踵而来的灾难提供鲜明对照的背景”(普罗普,2006: 66),这在《妻子与女儿》中屡屡可见:例如继母克莱尔进门前莫莉与父亲的幸福生活,哈姆利家长子奥斯本归来前全家对他的交口称赞,和异母姐妹辛西娅初登场时的完美形象等等。然而这种美好的情景终究被随之而来的“缺失”或“加害”等功能项打破,使角色陷入困境——莫莉受到来自克莱尔和辛西娅的压迫,奥斯本受到父亲的驱逐,辛西娅的光环逐渐破灭。这也正符合普罗普对童话的定义——“在美好的初始情景后,童话中的人物会经历加害行为或缺失,只有经过中间的一些功能项如考验、赠予、交锋以及战胜之后,才能最终以婚姻或其他功能项作为结局”(普罗普,2006: 87)。除了莫莉(灰姑娘)、克莱尔(继母)、辛西娅(异母姐妹)、奥斯本(王子)这些童话特征鲜明的角色外,卡姆那家庭的哈列特小姐的行为更是集合了“考验”(与莫莉的交谈)、“赠予”(帮助莫莉澄清恋爱丑闻)、“转移”(将莫莉带回庄园与罗杰见面)等功能项,是童话中不折不扣的神仙教母形象。

莫莉丧母(外出)、父亲再娶(违禁)、受到继母的迫害(设圈套)、帮助辛西娅(协同)、得到哈列特小姐的帮助(赠予)以及最后未完成的与罗杰终成眷属(结婚)的情节都与童话故事“灰姑娘”有着极大的相似性。从《灰姑娘》和《妻子与女儿》功能项的比较中不难看出二者的共同点。虽然莫莉是有知识的新一代女性,最终与科学家罗杰相爱结合,但在行为功能上却与灰姑娘惊人地相似。

3. 叙事结构的童话特征

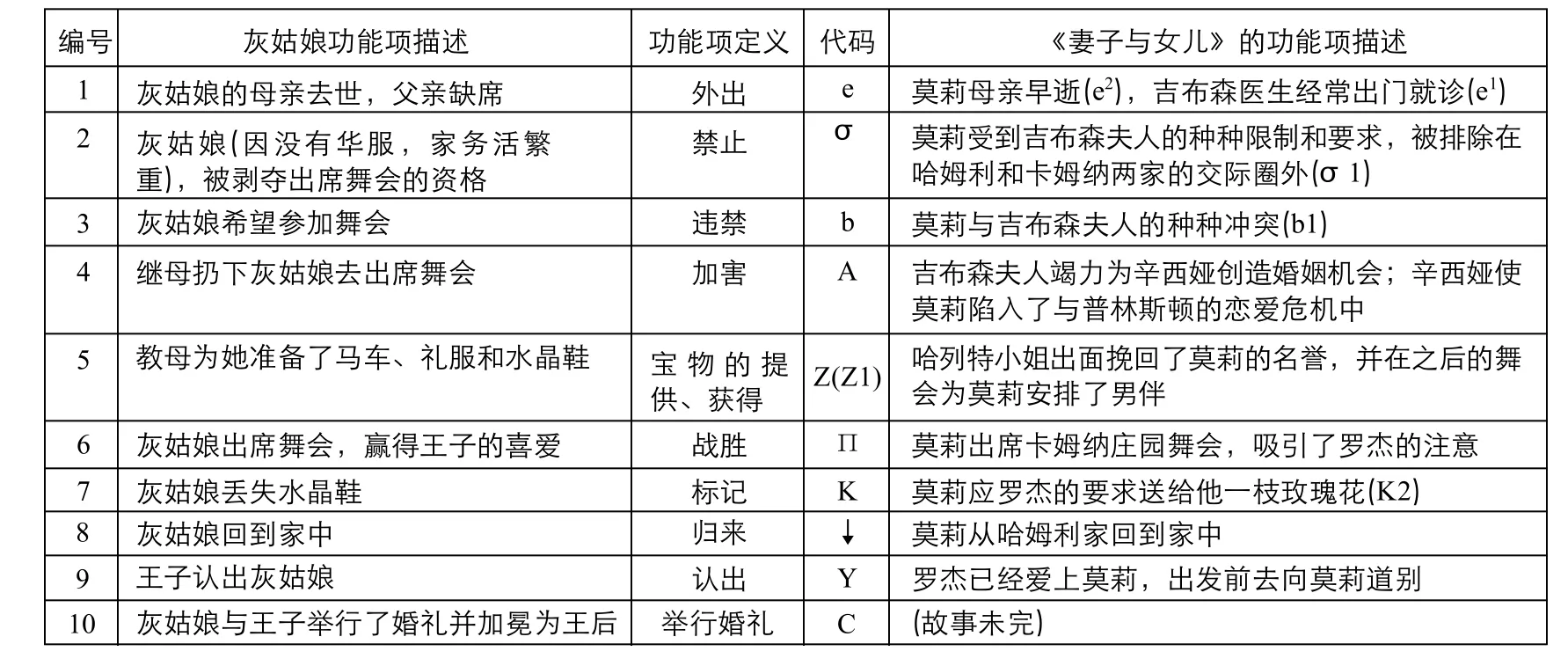

普罗普在《故事形态学》中提出的另一个重要的概念是功能圈的划分。他把童话人物的行为功能项从逻辑上划分到七个不同“功能圈”中。功能圈的意义在于忽略故事中人物的情感和意图,只根据情节过程意义来界定行为本身。因此,人物是怀有敌意(如《灰姑娘》中的继母),或亲切友善(如帮助灰姑娘的教母),都不会对行动过程产生影响。吉布森医生与女儿莫莉感情深厚,但他遣走莫莉、迅速再娶的行为使莫莉落入了一个充满压抑的家庭环境,应被划入加害者的行动圈。同理,克莱尔与辛西娅都没有明显的加害莫莉的意图,但是她们的行为造成莫莉陷入困境的结果,同属于加害者的功能圈。以《妻子与女儿》中莫莉作为主人公,不难发现故事中分布的行动圈(见表3)为:

表3

行动圈的核心在于加害者行动圈和主人公行动圈,每一次遭受新的加害或缺失都创造出一个新的回合,而回合的结尾功能项为困境的消解。《妻子与女儿》中的吉布森医生、继母克莱尔和异母姐妹辛西娅分别代表加害者对莫莉进行了三次加害行为:第一回合中吉布森医生遣走莫莉,迅速再婚。罗杰起到了赠予者的作用,他的安慰帮助莫莉摆脱痛苦的情绪;第二回合中克莱尔作为家里的新女主人,从生活细节和社交安排上处处为难莫莉,哈列特小姐作为赠予者将莫莉带回庄园,给予莫莉一个自由展现自己的环境;第三回合中假冒主人公辛西娅恳求莫莉与普雷斯顿传递信件,结果使莫莉陷入名誉危机,哈列特小姐再次以赠予者的身份出面用自己的贵族身份消除了谣言。

《妻子与女儿》在叙事结构上展现出以吉布森医生、克莱尔和辛西娅对莫莉的三次加害,赠予者罗杰、哈列特小姐对莫莉的三次相助,使困境得以消除的三回合结构。其中三次加害行为以时间顺序先后发生,而三个回合的结束却因赠予者相助的顺序略有颠倒,以第二回合中的困境消除最晚。这种三回合的故事结构使主人公莫莉始终处于大大小小的危机之中,在每一个危机中都有一个对立的角色对她进行迫害,也又有一个助者帮助她脱离困境。这样的叙事结构不但容易使读者对莫莉抱有同情,对加害者产生愤恨,更让莫莉的成长过程显得一波三折,凸显出未婚少女莫莉在重重困难中不断成长的主题。

《妻子与女儿》虽在表层文本中异常清晰地显露出童话原型的特点,但它缺乏童话人物所具有的那种鲜明的、重复性的标志,这使得本应具有原型特征的小说人物显示出种种令人困惑的特征。比如继母克莱尔由新的婚姻大大提高了自身社会地位,虽然她处处限制莫莉,却既没有决心也没有能力去陷害莫莉;本应丑陋、恶毒的异母姐妹辛西娅不仅依靠自己的美貌和人格魅力,轻松地就战胜了莫莉,夺得了罗杰的心,还随即将他抛在脑后。莫莉或许在某些地方与灰姑娘有相似的地方,可她从未真正受到虐待,还拥有较多的自由可以读书学习。未出场的奥斯本俨然在父母口中就是传统中的王子形象,然而他一旦出现,就急转直下,不但个人才能受到质疑,更因为下娶了另一位“灰姑娘”而被父亲赶出家门。莫莉真正的王子罗杰既没有童话中的贵族权力,也没有富可敌国的财产。《妻子与女儿》的表层文本虽具有童话范式,细看却似是而非。它跳出了童话的思维定势,使人们从刻板印象中跳脱出来,重新对故事的主题进行观察和反思。

4. 童话范式下的意义方阵

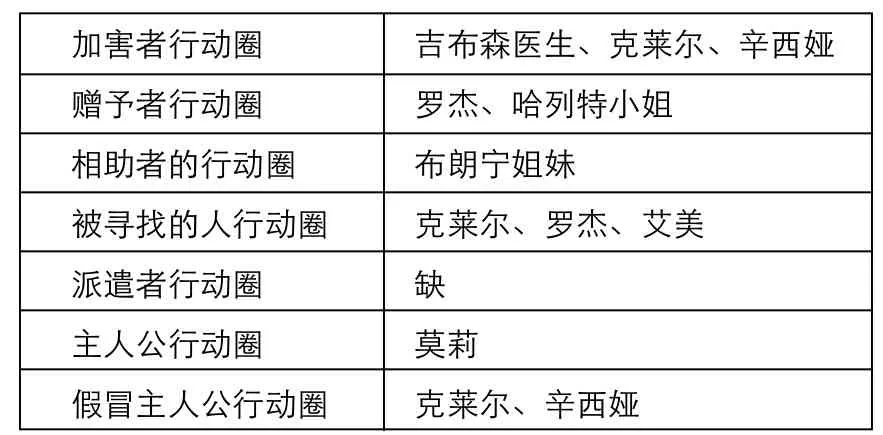

结构主义理论家格雷马斯(2001: 284)不满足于对普罗普对故事功能项的排列组合和功能圈的划分,认为普罗普只是描述了叙事的表层结构,没能阐释叙事中产生的各种变化。他重新整合了普罗普的“行动圈”,将它们简化成6个互相对应的行动位:即主体/客体、发送者/接受者、反对者/帮助者(见图4)。由此民间故事结构便可表述为:主体缺失了客体;发送者发出指令要求找回客体;主体在助者帮助下打败反对者,找回客体。整个故事的核心简化为主体和客体的冲突,关键在于确定主体和客体的身份。

图4

在《妻子与女儿》的三个回合中,吉布森医生将莫莉逐出家门,以防止莫莉与学徒考克斯产生恋情;继母克莱尔用欺瞒手段使莫莉无法进行正常的社交行为;异母姐妹辛西娅将自己的名誉丑闻加在莫莉身上——其深层原因都在于婚姻的缺失。第一回合中吉布森医生因莫莉的未婚少女身份将她送到当时文化认为适合年轻未婚女性的环境。可见在加害的第一回合中,发送者为吉布森医生,主体与接受者都是未婚者(莫莉),客体为婚姻身份,助者是同一社会群体中的已婚者,反对者为自由恋爱,主体和接受者合一。

在第二回合中,克莱尔对于莫莉的加害也来自于对婚姻机会的争夺。克莱尔为亲生女儿辛西娅争夺机会,一直试图将莫莉排除在汉姆利家庭、哈列特小姐的交际圈外。这一回合的发送者为克莱尔,主体和接受者都为莫莉,帮助者为哈列特小姐,客体为区分莫莉、辛西娅与克莱尔之间的血缘关系。

第三回合中对于莫莉的加害仍然来自于婚姻。辛西娅由于早年的秘密订婚使得她具有隐秘的婚姻身份,然而这样隐秘身份却阻碍了她的个体身份的自我表达。辛西娅请求莫莉帮她取回情书的行为即是作为发送者的行为。可见辛西娅作为发送者,莫莉同样是主体与接受者,帮助者为哈列特小姐,客体则是适合婚姻的未婚身份。

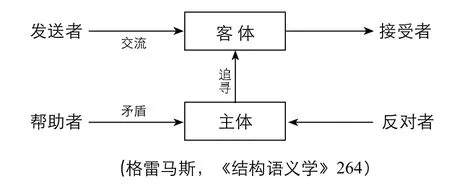

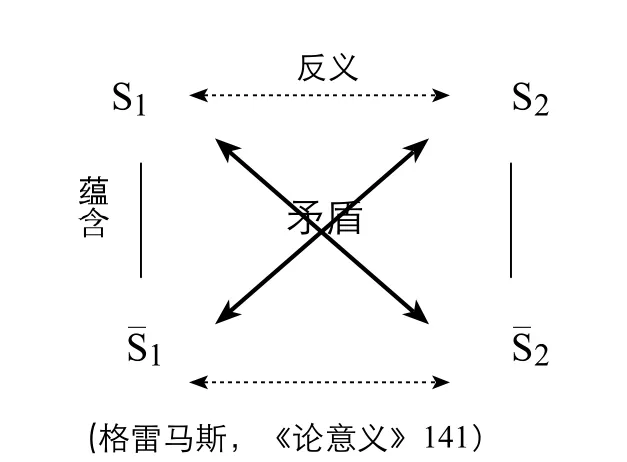

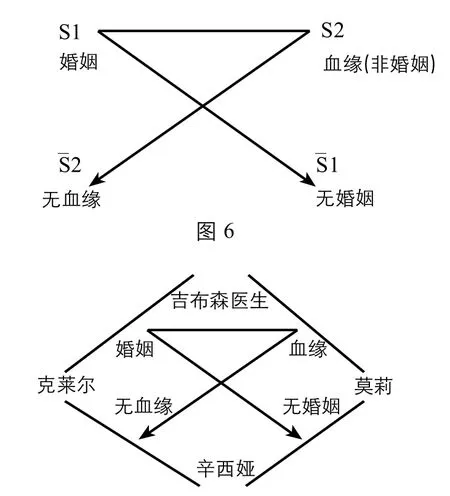

格雷马斯(2005: 141)进一步研究了意义符号之间的关系,提出了具有普遍意义的符号矩阵模型(见图5),将反义关系、矛盾关系与蕴含关系融为一体。于是故事被简化为S1与S2的矛盾,S1与S2为相反的义素,叙事过程中又引入新的因素,于是出现了非S1与非S2的矛盾,当这些因素完全展开,故事也就得以完成。要找到文本中的基本矛盾冲突,首先要确定文本中的最基本要素,也就是S1。在研究《妻子与女儿》的叙事结构过程中,我们发现“婚姻”是三回合中所寻找的重要元素,共出现过两次,而另一个重要元素“血缘”出现了一次。既然“婚姻”是小说中的基本要素,而“血缘”与“婚姻”矛盾却并不对立,因此,我们可以把“婚姻”作为S1,“血缘”作为S2,从而建立起《妻子与女儿》中的意义方阵。见图6和图7:

图5

图7

将莫莉作为小说的主人公和观察者并整合方阵各项后,婚姻与血缘的结合体现为吉布森医生,婚姻与无血缘的结合是克莱尔,血缘与无婚姻的结合为莫莉,而无血缘和无婚姻的结合是辛西娅。整合之后,吉布森医生与辛西娅、克莱尔与莫莉同处于对立地位,对应了小说表层文本中的矛盾。由此可见,表层文本中对立和矛盾与深层文本中的对立因素是相对应的。《妻子与女儿》中的冲突核心在于婚姻与血缘。在婚姻(或适合婚姻的未婚身份)空缺的时候,社会即对主体产生压迫,促使主体寻找婚姻(或适应婚姻的未婚身份);同样,在血缘关系空缺的时候,社会也会对主体产生压迫,促使主体主动的寻找帮助自己确立个人身份的血缘(或类血缘)关系。

19世纪时,英国社会认为女性应该被排除在科学之外,因为对于科学和职业的投入将会导致家庭的牺牲和自我职责的疏忽。当时人们心中的理想女性形象是纯洁、美丽的“家庭天使”,而非“个性独立的女性”(郭俊 梅雪芹,2003:26),女性的自我救赎最终还是要借助男性带来的婚姻力量。莫莉与充满达尔文精神的科学家的最终结合虽符合盖斯凯尔夫人对于未来的理想,但由于女性长期处于“第二性”的地位,她只能借助潜文本发出呼喊,指出血缘与婚姻对于女性社区的种种压迫。

5. 结语

童话能够穿越时空,为不同时间与地域的读者提供同样的积极意义。在盖斯凯尔所在的十九世纪,资产阶级教育者非常喜欢用童话幻想故事来教育儿童,用童话的行为模式为儿童提供行为范本(Wasinger,2008: 269)。盖斯凯尔运用童话范式并非只是为小说增加民间故事风味,或为莫莉·吉布森一家所生活的霍林福德镇提供风土人情的文化背景。她的童话范式更像是一个社会化的工具,把原本单纯的人物形象逐渐融合到复杂的成人世界中来。《妻子与女儿》在表层文本中提供了一个深具童话风格的文本,通过赋予人物不同的社会符号标记,文本中的人物获得了人们所熟知的童话形象的典型特征。这对当时乃至现在的读者进行阅读时都不免产生误导,容易让读者得出盖斯凯尔即当时社会道德的维护者和倡导者的结论。但她又赋予人物似是而非的童话特点,这使得她的作品表现出既类似童话,又有别于童话的强烈特征。

盖斯凯尔是维多利亚时代为数不多的兼具妻子和母亲两种身份的女作家,形象上最符合“贤妻良母”形象。她的表层文本采用的童话范式更像是深层潜文本的掩体,好让婚姻和血缘两项社会因素对单身女性的压迫这个主题看起来不过分明显。盖斯凯尔并非一心迎合维多利亚社会的道德准则而塑造“纯而又纯”的少女形象,她看似具有浓重的童话色彩的小说隐藏着一种温和的疯狂,这种疯狂与她当时身为一个妻子和母亲的身份是相符的。在童话表层文本中,作为一个资本主义家庭女性教育的完美范本,莫莉一如纯洁善良的家庭天使,一定会在积极的等待中迎来以婚姻为结局的美好命运。而在潜文本中,盖斯凯尔却为我们营造了一个意义方阵,其中婚姻和血缘是维系十九世纪维多利亚时代社会道德规范的两大支柱,缺失任何一项都有可能遭致来自父权社会的迫害。

[1] Billington, J. 2002. Faithful Realism: Elizabeth Gaskell and Leo Tolstoy: A Comparative Study [M]. Lewisburg: Bucknell University Press.

[2] Fair. T. 2009. Elizabeth Gaskell: A well-tempered madness[A]. In A. Federico (ed.). Gilbert & Gubar’s The Madwoman in the Attic After Thirty Years [C]. Columbia: University of Missouri Press.

[3] Hughes, L. 2007. Cousin Phillis, Wives and Daughters, and modernity [A]. In J. Matus (ed.). The Cambridge Companion to Elizabeth Gaskell[C]. Cambridge: Cambridge University Press.

[4] Starr, E. 2002.“A Great Engine for Good”: The industry of fiction in Elizabeth Gaskell’s Mary Barton and North and South [J]. Studies in the Novel, (4): 385-402.

[5] Weiss, B. 1984. The telling of Feminine tales [J]. Studies in the Novel, (3): 274-287.

[6] Wasinger, C. 2008. That“Old Rigmarole of Childhood”:Fairytales and socialization in Elizabeth Gaskell’s Wives and Daughters [J]. Studies in the Novel, (3): 268-284.

[7] 格雷马斯.2001.蒋梓骅译.结构语义学[M].天津:百花文艺出版社.

[8] 格雷马斯.2005.吴泓渺 冯学俊译.论意义[M].天津:百花文艺出版社.

[9] 郭俊 梅雪芹.2003.维多利亚时代中期英国中产阶级中上层的家庭意识探究[J].世界历史,(1):23-30.

[10] 卡斯特.2010.林敏雅译.童话的心理分析[M].北京:三联书店.

[11] 普罗普.2006.贾放译.故事形态学[M].北京:中华书局.

[12] 荣格.2011.徐德林译.原型与集体无意识[M].北京:国际文化出版公司.

The Fairytale Narrative and Feminism in Wives and Daughters

Wives and Daughters is the last novel of Mrs. Gaskell and shows strong fairytale narrative features. On the surface of its narrative structure, Wives and Daughters seems to share the same functions of fairytale Cinderella, implying women’s fate of being rescued by men. But with the analysis of its narrative structure in depth, the novel shows its real conflicts in marriage and blood kinship, which helps to reveal the underlying feminist attitude of Mrs. Gaskell.

Wives and Daughters, fairytale, Structuralism,Feminism

I06

A

2095-4891(2016)03-0073-05

本文系辽宁省社会科学规划基金项目“二十世纪英国女性小说的文学伦理学研究”(项目编号:L14DWW013)的阶段性研究成果。

曹旭,讲师,硕士;研究方向:美国文学、语言哲学。徐明莺,副教授,博士;研究方向:英美文学、西方文论

通讯地址:116024 辽宁省大连市大连理工大学外国语学院