条件句、语境与论证有效性*

2016-10-09苏庆辉

苏庆辉

山东大学哲学与社会发展学院

pcs0929@gmail.com

条件句、语境与论证有效性*

苏庆辉

山东大学哲学与社会发展学院

pcs0929@gmail.com

近年有些学者主张假言三段论不是一个有效的推论规则,其背后的理由可区分为:语意的、语用的,以及涉及论证有效性的理由。语意理由针对条件句的语意论作探讨;语用理由讨论语境对条件句语意的贡献;涉及论证有效性的理由则是对有效性定义做一般性的考虑。基本上,上述理由在适当的修改后,也能用来支持假言三段论,但代价不小,所以放弃假言三段论似乎成为主流。本文希望透过梳理近几年学者在此议题上的讨论,来揭露这个议题所涉及的广大层面。

条件句、语境、论证有效性、假言三段论

1 导论

根据一些逻辑教科书,涉及条件句的推论规则有下列几个:

1.离断律(Modus Ponens,之后简称MP)

2.否定后件律(Modus Tollens,之后简称MT)

3.假言三段论(Hypothetical Syllogism,之后简称HS)

4.异质位换律(Contraposition,之后简称Contra)

5.加强前件律(Strengthening the Antecedent,之后简称SA)

一般而言,除了少数几位哲学家,大多数人会同意MP与MT是没问题的推论规则。1亚尔钦(S.Yalcin)反对MT([26]),麦吉(V.McGee)反对MP([15])。克洛德尼(N. Kolodny)与麦克法兰(J.MacFarlane)也反对MP。([10])近几年,随着对语境概念的重视与语境主义的发展,许多哲学家开始争论HS(以及Contra与SA)是否有效。2本文无意作历史上的考察,故仅以赖特(C.Wright)的文章“Keeping track of Nozick”([24])作此议题的起点,其他的文章请见[4,12-14,16,17,22-25]。针对这个议题,本文将着重在HS上,因为类似的说法可以套用到Contra与SA上,故之后不再论及Contra 与SA。

对于各种支持与反对的论证,我们可以粗略区分成三类:语意的、语用的与涉及论证有效性的。基于语意理由的论证,着重讨论条件句的语意论;基于语用理由的论证,则讨论语境对条件句语意值的贡献;基于论证有效性的论证,则将议题导向对有效性定义的一般考虑上。本文将梳理各方说法,并找出各方说法的分歧点,试图对该议题提供一个概略的介绍。

最后,本文将论证两个论点:一、就文献中的所有HS反例来说,我们可以归纳出两种制造反例的方式,亦即语意方式与语用方式;二、语意方式涉及到独立条件句(independent conditionals),故制造出来的反例效果不大,而语用方式造出的反例确实指出两个可能的发展方向,亦即发展一个条件句的语境论,或是发展一个带有语境色彩的有效性概念。

总之,第二节将先说明问题,并引出文献中的反例;第三节试图梳理文献中的各个论证,并将它们分类;第四节提出两种制造反例的方式,并指出其特征;第五节包含两个部分,第一部分引用市川(Jonathan Ichikawa)的条件句理论来解决HS反例的问题;第二部分则引用斯托内克(Robert Stalnaker)的合理性(reasonableness)概念来发展一个带有语境色彩的有效性概念。3本文初稿的第五节,仅介绍市川的语境论,而第六节是讨论斯托内克的合理性概念;但是,为了提供更紧密且适当的结构,本文修改了章节的安排,此项修改需要感谢匿名审查人的建议。

2 HS是有效的推论规则吗?

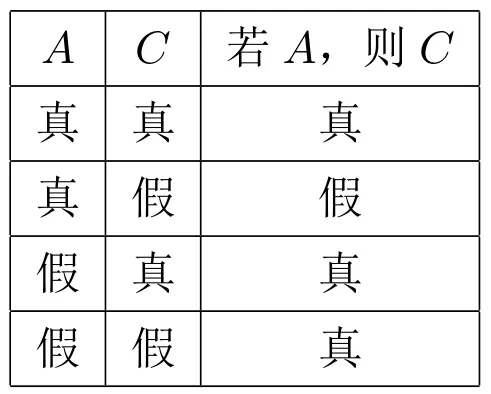

根据经典逻辑,条件句“若A,则C”被视为具有下列真值条件的式子:

A C 若A,则C真真真真假假假真真假假真

习惯上使用“A⊃C”实质条件句(material conditionals)来表示自然语言中的条件句“若A,则C”。根据经典逻辑对条件句的解释,我们很容易证明MP、MT、HS、Contra与SA是有效的推论规则,亦即当前提皆真,透过上述五个推抡规则而推导出的结论,必定为真。

对于大多数人不加质疑的MP与MT,少数哲学家仍有疑虑,例如,麦吉提出下列的反例来驳斥MP:假设我们远远看到渔夫的网中,似乎有一条大鱼在挣扎,并且说下面的话:

(MP1)若那个挣扎的生物是条鱼,则若它有肺,则它是一条肺鱼。

(MP2)那个挣扎的生物是条鱼。

(MP3)若那条鱼有肺,则它是一条肺鱼。

基于肺鱼是很罕见的,所以可能前提真,但结论假,故(MP1)-(MP3)构成MP的反例。4麦吉提供了三个反例,但本文重点不在MP,故省略。([15])另外,亚尔钦提供下列的反例来拒绝MT:假设有一个装有100颗弹珠的瓮,其中的弹珠,大的有40颗,小的有60颗,而大弹珠中,颜色为红色的有30颗,蓝色的有10颗,小弹珠中,颜色为红色的有10颗,蓝色的有50颗。请考虑下列的推论:

(MT1)若被抽出来的弹珠是大的,则它很可能是红色的。

(MT2)被抽出的弹珠可能不是红色的。

(MT3)被抽出的弹珠不是大的。

根据先前的假设,我们有理由去相信(MT1),因为(MT1)为真的概率是0.75;而且我们也有理由去相信(MT2),因为蓝色弹珠比红色的多;但是这不代表(MT3)能随之推导出,所以(MT1)-(MT3)构成MT的反例。([26],第1001-1002页)

尽管有上述的反例,大多数学者仍坚持MP与MT的有效性,因为上述反例究竟算不算是“反例”,仍有待商榷。无论如何,现在让我们转向HS上,并检视HS的几个反例。

在正式进入HS的议题之前,让我们先区分两种条件句,亦即,指示条件句(indicative conditionals)与虚拟条件句(subjunctive conditionals)(或反事实条件句(counterfactuals))。据此区分,我们可以区分两种推论规则,亦即指示条件句的HS与虚拟条件句的HS。根据使用的条件句,其所构成的反例可能只适用于某一种HS,而不足以构成另一种HS的反例,所以这样的区分是很重要的。简单的说,指示条件句与虚拟条件句的区别可透过下列两个文法特征来辨别5有学者主张有第三个特征能区分指示条件句与虚拟条件句,亦即“前件被说话者假设为假”。但是埃金顿(D.Edgington)曾举过一些例子来反驳这个特征,故在此忽略。([6]),6有学者主张有第三个特征能区分指示条件句与虚拟条件句,亦即“前件被说话者假设为假”。但是埃金顿(D.Edgington)曾举过一些例子来反驳这个特征,故在此忽略。([6]):

(C1)动词时态退化(back-shifting of the verbs);

(C2)后件包含助动词。

所谓的“动词时态退化”是指英文动词在时态上的变化;在一般情况下(指示语态),被描述的事件会根据发生的时间来选择动词的时态,譬如,现在发生的事件,其动词会使用现代式,过去发生的事件会使用过去式,未来发生的事件会使用未来式,如下:

•现在式:it is sunny today;It doesn’t rain today.

•过去式:it was sunny yesterday;it didn’t rain yesterday.

•未来式:it will be sunny tomorrow;it won’t rain tomorrow.

在虚拟语态下,动词的时态会退化,亦即,现在式会变成过去式,而过去式会变成过去完成式,如下:

•现在式:if I were you,I would be happier.

•过去式:if Oswald hadn’t killed Kennedy,someone else would have.

另外,虚拟条件句的后件,通常会包含助动词,如下:

•If you were to go to college,you should study harder.

•If I won a lottery,I might run a business.

根据这两个文法特征,我们可以判断一个条件句是何种条件句7刘易斯(D.Lewis),建议将指示条件句与虚拟条件式视为下列两个不同的连接词:“if…,then…”与“if it were the case that…,then it would be the case that…”。([11],第1-4页)但是在中文里,动词没有时态上的设置,所以为方便起见,本文使用“若”来表示指示条件句,而使用“假如”来表达虚拟条件句8请见注释6。;所以,我们可以据此区分两个不同的HS:指示条件句的HS与虚拟条件句的HS。值得注意的是,当有反例出现时,我们必须检视该反例是哪个HS的反例,以免混淆。

在发展自己的条件句语意论时,斯托内克提供了下列的反例9请注意:斯托内克的条件句理论不区分指示条件句与虚拟条件句,因为斯托内克主张,这两种条件句的区分是语用上的,而非语意上的,所以他的语意论适用到两者。([20],第48页):

(HS1)假如胡佛今天是共产党员,他会是个叛徒。

(HS2)假如胡佛出生在俄罗斯,他今天会是共产党员。

(HS3)假如胡佛出生在俄罗斯,他会是个叛徒。10请注意:(HS1)-(HS3)都是虚拟条件句。

根据斯托内克,尽管我们可以合理的接受(HS1)与(HS2)为真,但是却无法合理的接受(HS3)为真。所以这显示经典逻辑对条件句的处理是有问题的,而斯托内克发展出来的可能世界语意论,采用挑选最相似实际世界的选择函数,来解释上述的反例(文后会有细部的说明)。

此外,赖特提供了下列的反例([24],第137页):

(HS4)假如昨天村子有下雪,我会去滑雪。

(HS5)假如(昨天)发生雪崩,昨天村子有下雪。

(HS6)假如(昨天)发生雪崩,我会去滑雪。11请注意:(HS4)-(HS6)都是虚拟条件句。

根据赖特,我们可以合理的接受(HS4)与(HS5)为真,但是不会相信(HS6)为真。所以(HS4)-(HS6)构成了HS的反例。请注意:上述两个反例皆是针对虚拟条件句的HS。以下是针对指示条件句HS的反例:

(HS7)若我在波士顿(Boston)(在t时刻),我在一个以字母“B”开头的城市(在t时刻)。

(HS8)若我在一个以字母“B”开头的城市(在t时刻),我可能(might)在巴尔的摩(Baltimore)(在t时刻)。

(HS9)若我在波士顿(Boston)(在t时刻),我可能在巴尔的摩(Baltimore)(在t时刻)。

米兹拉希(Moti Mizrahi)主张,一个个体不可能在物理上位在两个不同的空间(波士顿与巴尔的摩),所以(HS9)为假,故(HS7)-(HS9)构成一个指示条件句HS的反例。([16])

由上述几个HS的反例可知,无论条件句是否在语意上可区分为指示条件句与虚拟条件句,一般而言,HS不是一个有效的推论规则。

3 语意、语用与论证有效性

本节将先仔细分析反例,然后区分出三个反对或支持HS的动机,并据此来检视文献中的论证。另外,为了论述方便,以下仍使用“⊃”来表示经典逻辑中的实质条件句,并将使用“→”来表达指示条件句,而用“>”表达虚拟条件句。

电视新闻节目形式也要进行创新,在我国涌现出大量新媒体的形势下,电视新闻节目形式可以引入新技术,从而顺应时代发展,提高新闻节目的黏性。如中央电视台的《中国舆论场》,则引入了新型技术,为电视机前的观众呈现“在线观众席”,观众可以利用手机实现与新闻节目的互连,在抢占虚拟观众座位的同时可以在电视上看到自己的头像。新闻节目主持人、在场嘉宾、大量网民、电视机观众实现了即时交流,结合各种新媒体的应用,观众可以及时表达自己的建议,倾听嘉宾的讲解。这种节目形式与传统形式明显不同,其强调新闻节目与观众的互动,具有较强的吸引力,因此一经播出就得到了大量观众的认同。

3.1分析反例

3.1.1指示条件句

让我们先从(HS7)-(HS9)开始。初步来看,(HS7)-(HS9)具有下列的论证形式:

(I1)ϕ→ψ

(I2)ψ→φ

(I3)ϕ→φ

(I1’)ϕ→ψ

(I2’)ψ→♢φ

(I3’)ϕ→♢φ

乍看之下,(I1’)-(I3’)仍是HS的论证形式,然而,当条件句涉及到模态词时,事情将变得复杂许多。例如,多尔(CianDorr)与霍索恩(JohnHawthorne)主张,我们应该将条件句中的模态词解读为限定模态词(constrained modals)([5]),所以(HS7)-(HS9)应该有着下列的论证形式:

(I1”)ϕ→ψ

(I2”)ψ→♢ψφ

(I3”)ϕ→♢ϕφ

因为(I2”)与(I3”)的后件是不同的命题12现在的重点是:我们可以对(HS7)-(HS9)持有两种解读,其中一种不涉及HS的论证形式;若不涉及HS的解读是可信的,“(HS7)-(HS9)构成一个真正的HS反例”可被质疑。文后将会仔细说明。,所以这个论证形式并非HS,因此,(HS7)-(HS9)其实不构成HS一个反例。13沃特斯(L.Walters)据此主张(HS7)-(HS9)不构成真正的反例。([23])在此,问题会转变成,(HS7)-(HS9)应该被理解为何种论证形式?

先不论该如何理解(HS7)-(HS9),让我们暂时思索一下,是否还有其他原因使得(HS7)-(HS9)看起来像是构成HS的一个反例。

基本上,米兹拉希利用模态词使得(HS9)为假,并制造出HS的反例,但是我们是否能够在不使用模态词的情况下让(HS9)为假呢?亦即,将这个问题跟模态词的使用分开,并将(HS7)-(HS9)解读为下列的论证形式:

(I1”’)ϕ→ψ

(I2”’)ψ→~φ

(I3”’)ϕ→~φ

若将条件句理解为实质条件句,(I3”’)不会是一个矛盾的句式,所以它的个例也不会是一个矛盾句14“ϕ→~ϕ”等价于“~ϕ”,所以不是一个矛盾句(ϕ→~ϕ.≡.~ϕ∨~ϕ.≡.~ϕ)。;但是,它的某些个例听起来会是一个矛盾句,如下:

若地球是圆的,则地球不会是圆的。

或许有人会认为(HS9)明显不像是(I3”’)的个例,因此不应该将(HS7)-(HS9)理解为上述的论证形式,但是我们似乎可以将上述论证形式弱化如下(其中ϕ 与φ∗不能同时为真)15一个简单的例子是:“1+1=2”与“1+1=3”。:

(I1*)ϕ→ψ

(I2*)ψ→φ∗

(I3*)ϕ→φ∗

正如(HS9)中模态词的作用一样,“可能”的使用让(HS9)为假,所以(HS7)-(HS9)也能被解读为上述的论证形式,其中不涉及模态词。若这样的解读是可信的,我们就能避开涉及模态词的歧义性(亦即该解读为(I1”)-(I3”)还是(I1”’)-(I3”’)),将问题聚焦到条件句上。文后将分别讨论,并细究其优劣。以下让我们转到(HS1)-(HS6)上。

3.1.2虚拟条件句

基本上,(HS1)-(HS3)与(HS4)-(HS6)有着类似的论证形式:

(S1)ϕ>ψ

(S2)ψ>φ

(S3)ϕ>φ

根据斯托内克,假如身为美国联邦调查局局长的胡佛(任务是分化左翼分子)是共产党员,他将是个叛徒,因为身为共产党员的胡佛可能暗地里援助左翼分子,而非分化他们;假如胡佛出生在俄罗斯,他会成为共产党员,因为大多数出生在俄罗斯且有意从事公职的人都会加入共产党;但是,假如胡佛出生在俄罗斯,他不一定会是个叛徒,因为身为共产党的他,很可能会效忠俄罗斯。所以,尽管我们有理由相信(HS1)与(HS2)为真,但却不会相信(HS3)为真,因此(HS1)-(HS3)构成虚拟条件句HS的一个反例。类似的说法也适用到(HS4)-(HS6)上:假如昨天村子下雪,使得雪量够多,赖特会去划雪;假如昨天发生雪崩,昨天一定下过量的雪,使得山顶上的雪过重而导致雪崩;但是,假如昨天发生雪崩,赖特不一定会去滑雪,除非他喜欢追求刺激。所以,尽管我们有理由相信(HS4)与(HS5)为真,但却不会相信(HS6)为真,因此(HS4)-(HS6)构成虚拟条件句HS的一个反例。

在此,值得注意的是,决定(HS1)-(HS6)(包含(HS7)-(HS9))真假值的方式不同于经典逻辑,所以,让我们简略说明斯托内克的条件句语意论,以了解(HS1)-(HS6)真假值的决定方式。

有别于实质条件句,斯托内克提议将条件句视为一个涉及可能世界与实际世界关系的命题([20]):

(S)条件句“若A,则C”在可能世界w中为真,当且仅当,C在s(A,w)中为真。

请注意:因为斯托内克的理论同时适用到指示条件句与虚拟条件句,所以在说明上,虽然只提及指示条件句“若A,则C”,但(S)也同样适用到虚拟条件句“假如A,则C”上。另外,(S)中的挑选函数s,用意是在输入前件与基准世界后,挑选出一个最相似基准世界的可能世界。挑选函数s必须满足下列四个语意限制:

(a)对任何ϕ与w,ϕ会在s(ϕ,w)里为真。

(b)对任何ϕ、φ与w,如果ϕ不会在任何一个可能世界里为真,则φ在w里为真。

(c)对任何ϕ与w,如果ϕ在w里为真,则s(ϕ,w)=w。

(d)对任何ϕ、ϕ′与w,如果ϕ在s(ϕ′,w)里为真且ϕ′在s(ϕ,w)里为真,则s(ϕ,w)=s(ϕ′,w)。

(a)保证挑选函数s挑出来的可能世界一定是前件为真的世界;(b)是在考虑前件是矛盾句的情况,根据斯托内克,在这样的情况下,每件事都是真的;16斯托内克在文章里,当前件是矛盾句时,函数s会挑出,意指荒谬世界,在里面每件事情都是真的。在此,为了方便起见,省略引进,因为本文中的(b)也可以表达他的想法。([20],第46-47页)如果前件在w中为真,(c)意指最相似w的可能世界就是w自己;相对于w,(d)确保每个可能世界会以线性的方式排序跟w的相似程度,换言之,挑选函数s在输入前件与基准世界之后,只会挑出一个最相似w且前件在其中为真的可能世界。

尽管如此,对任一条件句,满足上述四个语意限制的挑选函数可能不只一个,所以,一个可能的问题是:哪一个挑选函数才能决定(HS1)(或任何一个条件句)的真假值呢?挑选函数的变化可能会影响到(HS1)(或任何一个条件句)真假值的决定。针对这个问题,斯托内克允许“语境”在某个程度上帮助决定条件句的真假值,因为“相似性”概念是依赖语境的。([20],第47页)请考虑下列的语句:

(V1)假如袋鼠没有尾巴,它会跌倒。

(V2)假如袋鼠没有尾巴,它不会跌倒。

在动物园里,试想有两个人在讨论袋鼠优越的弹跳力,其中一人断言了(V1),因为他认为袋鼠必须倚靠尾巴来保持平衡,假如没有尾巴,一定会跌倒;不过让我们换个场景,试想在讲授演化论的课堂上,两个人在讨论袋鼠的演化,其中一人断言了(V2),因为他认为在演化的过程中,假如袋鼠没有演化出尾巴,它势必有其他的生理结构来维持平衡,否则不会生存迄今,所以不会跌倒。请注意:(V1)与(V2)的前件是一样的,而且都是以实际世界为基准世界,换句话说,(V1)与(V2)的挑选函数有一样的输入值,如果决定(V1)与(V2)的挑选函数是同一个,因为输入值相同,所以会挑出同一个可能世界作为最相似实际世界的世界,使得(V1)与(V2)不可能同时为真。但是,根据之前对(V1) 与(V2)断言语境的叙述,(V1)与(V2)是可能在各自的语境中为真。在此,正如斯托内克所说,满足(a)-(d)四个语意限制的挑选函数可能不只一个,而语境扮演了决定哪一个挑选函数能挑出“最相似实际世界的可能世界”的角色。因此,我们可以修改(S)为下列的式子:

(S’)在语k中,条件句“若A,则C”在可能世界w中为真,当且仅当,C在sk(A,w)中为真。

值得注意的是,斯托内克也考虑了语境中的适当性条件(appropriateness condition)。17虽然他考虑的是析取句,但是同样的论点也适用在条件句上。([21],第201-202页)跟随格莱斯(H.P.Grice),斯托内克也同意,语句具有“在语境中断言的适当性条件”。根据格莱斯的对话含蕴理论(theory of conversational implicature),说话者与听众之间的对话语境,会遵循对话合作原则,而他列出四类合作原则:质(quality)、量(quantity)、相干(relation)、样态(manner)。([7])其中的量原则要说话者尽量提供信息,不过多也不过少。以析取句为例,若说话者断言了一个析取句“A或B”,这代表说话者不确定A为真,也不确定B为真,但是确定A与B之中至少有一个是真的;若说话者确定A(或B)为真,却用了“A或B”,则会误导听众。这样的原则可以被视为析取句的适当性条件(在语境中适当地断言析取句的条件)。

回到(S1)-(S3)的论证形式,因为在斯托内克的语意论中,很容易构作出一个模型使得(S1)与(S2)为真,但(S3)为假,所以该论证形式有可能前提皆真但结论为假,因此虚拟条件句的HS不是一个有效的论证形式。

3.2反例背后的理据

3.2.1语意理由

经典逻辑将条件句视为实质条件句,最为人诟病的问题是“实质蕴含悖论”(paradoxes of material implication),亦即“当前件为假(或后件为真),整个条件句自动为真”会有许多反例,如下:

(P1)假如1+1=1,则1+1=2。

(P2)假如太阳现在消失,则地球上的生态不会有任何改变。

针对(P1),我们不会因为“1+1=2”为真,而同意(P1)为真;至于(P2),我们也不会因为“太阳现在消失”为假,而同意(P2)为真。但是,根据实质条件句的真值条件,(P1)与(P2)都是真的,尽管直觉上不是真的。这样的反例可以轻易地造出来,使得有些学者质疑经典逻辑处理条件句的方式,18亚当斯(E.Adams)也据此反对经典逻辑处理条件句的方式,不过他提议的新语意论是概率语意论,在此忽略。([1])斯托内克就是其中的一位,而发展出来的条件句理论就是之前提及的(S)。

除了实质蕴含悖论,HS(以及Contra与SA)也对实质条件句的解读造成困难,因为若将条件句视为实质条件句,HS(以及Contra与SA)都是有效的推论规则,但是(HS1)-(HS3)、(HS4)-(HS6)与(HS7)-(HS9)都构成了HS的反例,所以这也构成了一个理由来反对实质条件句的解读。另一方面,一个较佳的条件句语意论最好能解释为什么HS是无效的推论规则,而这也是斯托内克的理论能够说明的。因此,一个理解HS反例的方式是:经典逻辑将条件句解读为实质条件句是有问题的,而一个正确的条件句语意论必须能够说明HS的无效性。我们可以说,有一种提出HS反例的理由是“语意理由”,意指“反例构成一个语意理由来反对(或支持)特定条件句语意论”。

3.2.2语用理由

就HS的反例(亦即(HS1)-(HS3)、(HS4)-(HS6)与(HS7)-(HS9)等)来说,它们本身只显示:有一个待解释的语言现象是任何条件句语意论需要处理的。换言之,HS反例不必然会构成一个支持或反对特定条件句语意论的理由。有别于斯托内克,博嘉(B.Brogaard)与萨勒诺(J.Salerno)将HS的反例视为一个反对斯托内克条件句理论的理由,因为那些反例犯了语境谬误(the contextual fallacy)。([4])

让我们用(HS1)-(HS3)为例,根据斯托内克的条件句理论,(S)会给予(HS1)-(HS3)各自的真值条件;就(HS1)来说,最相似实际世界且“胡佛今天是共产党员”在其中为真的可能世界,会是一个胡佛是个叛徒的世界,因为胡佛是美国的情报头子,专门打击左翼分子,所以,假如他是共产党员,他会是个叛徒;就(HS2)来说,最相似实际世界且“胡佛出生在俄罗斯”在其中为真的可能世界,会是一个胡佛是个共产党员的世界,因为乐衷政事的俄罗斯人都会加入共产党,所以,假如他出生在俄罗斯,他会是共产党员;就(HS3)来说,最相似实际世界且“胡佛出生在俄罗斯”在其中为真的可能世界,会是一个胡佛不是个叛徒的世界,因为胡佛是如此的忠贞爱国,所以,假如他出生在俄罗斯,他也会同样爱国。类似的说法也适用到(HS4)-(HS6)上,在此忽略。19赖特指出我们应该考虑语境,博嘉与萨勒诺的说法算是发展与延伸赖特的想法。([24])

博嘉与萨勒诺主张,当我们评断一个论证是否有效时,语境应该维持不变。换句话说,当使用(S’)来考察(HS1)-(HS3),我们会发现,不会有一个语境是那三个语句可以适当被断言为真的;如果我们固定住使得(HS1)为真的语境,该语境会让(HS2)会为假(如果固定住使得(HS2)为真的语境,该语境会让(HS1)为假)。所以,当我们要求评断论证有效性时,语境必须被固定,(HS1)-(HS3)将不会构成一个前提真且结论假的论证,所以仍是一个有效论证——HS仍是一个有效的推论规则。

请注意:博嘉与萨勒诺并非为实质条件句的解读做辩护。所以,对于博嘉与萨勒诺的论点,我们可以做出两种解读(或提供两种不同的响应方式):一、条件句本身是语境敏感的,所以条件句语意论应该将语境的语意贡献考虑进去;二、传统的论证有效性定义是有问题的,而HS的反例正显示出这一点,所以我们需要一个带有语境概念的有效性概念(下一小节会仔细说明)。也就是说,针对博嘉与萨勒诺论证HS的反例不是真正的反例(因为犯了语境谬误),他们提供的语用理由可以有两个理论结果:一、我们需要一个条件句的语境论;二、我们需要一个包含语境概念的有效性定义。针对第一个结果,本文将在第五节中的第一部分讨论,而第二个结果将在第五节中的第二部分讨论。

3.2.3涉及论证有效性的理由

根据博嘉与萨勒诺,如果我们在考虑论证的有效性时,不将语境固定住,MP也会是无效的推论规则20以下两例翻译自博嘉与萨勒诺的文章,并修改部分的用词,但原意不变。([4],第41页):

(MP1)若张三会加薪,我(I)会加薪。

张三会加薪。

所以,我会加薪。

(MP2)若下雨,这片街道(the streets)会湿。

下雨。

所以,这片街道会湿。

当考虑的论证涉及到语境敏感的语词时21比较典型的语境敏感语词有索引词(indexicals)、关系代名词(demonstratives)与量化词等,不过有些学者主张模态词与含混词(vague terms)也是。,传统的论证有效性定义将不足以判断直觉上有效的论证(例如(MP1)与(MP2))。假设(MP1)的前提是博嘉断言的,但是结论却是萨勒诺断言的,则(MP1)会表达下列的命题:

(MP1*)若张三会加薪,博嘉会加薪。

张三会加薪。

所以,萨勒诺会加薪。

很明显的,(MP1*)不会是个有效论证,因为有可能前提真但结论假。类似的论点也适用(MP2)上。因此,博嘉与萨勒诺结论:当考虑到论证是否有效时,语境必须固定不变。

不过,让我们仔细检视上述的论证。乍看之下,(MP1)的论证形式似乎是MP,实则不然,因为(MP1*)明显不是一个MP的论证,而是下列形式的论证:

(MP1**)ϕ→φ

ϕ

∴ψ

很明显,条件句的后件根本不是结论,所以假如(MP1)真的表达了(MP1*),它不会是一个MP的反例(无论语境是否被固定)。无论如何,因为博嘉与萨勒诺提及的例子涉及到索引词的语意论,跟本文想聚焦的条件句无关,故在此忽略。回到HS的反例上,HS的反例显示出:保持语境不变,似乎是个合理的要求,而传统对有效论证的要求,不足以响应HS的要求,所以我们需要一个新的(涵盖语境概念的)有效性定义。

4 两种制造反例的方式

在分析HS反例时,我们发现制造这些反例似乎有规则可循,亦即按一定的步骤,我们可以制造出许多反例,所以正如米兹拉希所说,“HS的反例一点都不罕见”。([16],第43页)以下我们将说明这些步骤,并论证何种制造方式才能制造出真正的反例。首先,让我们从(HS7)-(HS9)开始。

4.1语意的反例制造法及其困难

在分析(HS7)-(HS9)时,表面上看起来很简单的论证((I1)-(I3)),却可能有几种不同的解读:

很明显的,米兹拉希将(HS7)-(HS9)解读为(I1’)-(I3’),否则(HS7)-(HS9)不会构成指示条件句HS的反例。但是,正如沃特斯(L.Walters)指出的,米兹拉希没有提供论证来支持他的解读,相反的,根据多尔与霍索恩,(I1”)-(I3”)似乎才是正确的解读。所以,沃特斯论证(HS7)-(HS9)不是HS的反例。以下让我们看看沃特斯的论证。22以下的模态词都被解读为“认知的”(epistemic)。([23],第92页)

假设张三知道李四在工作或是公园,但是张三不确定李四在哪个地方,所以李四可能在工作,或可能在公园。从这些假设,我们可以推论出:

(I4)若李四不在工作,则他一定在公园。

假设刚好李四不在工作,所以根据MP与(I4),我们可以推论出李四一定在公园。不过,这个结论跟我们一开始的假设(李四可能在工作)冲突。23在此假设“一定”(□)等价于“不可能不”(~♢~)。为了指出这里的冲突点,让我们仔细检视这个例子。

根据假设,我们知道张三的认知状态是:“李四在工作”与“李四在公园”在认知上都是可能的。据此,我们可以推论出(I4)为真。现在,假设“李四在工作”(偶然)为假,若我们将(I4)解读为“A→□C”这个形式的条件句,亦即“李四不在工作”与“李四一定在公园”是藉由“若…,则…”这个条件句连接词连接的两个独立语句,我们可以使用MP而推论出“李四一定在公园”。换句话说,“李四在工作”是认知上不可能的——跟我们一开始的假设冲突。沃特斯论证,(I4)会跟下列两个论点不一致24实际上,沃特斯在文中使用(A)、(B)(本文中的(W2))与(C)(本文中的(W3))三个假设来论证米兹拉希没有提出HS的反例,但是因为(A)可以跟(C)合并,故在此省略。([23],第92页):

(W1)MP对指示条件句是有效的推论规则;

(W2)在条件句中出现的□C,其意义跟它从条件句中抽离一样(换言之,□C的真值条件跟A没有关系)。

因为米兹拉希不怀疑(W1),所以他必须论证(W2)成立,否则无法解释上述的冲突。但是这明显跟我们的直觉不符;正如上例所示,(I4)的意思应该是“给定李四不在工作,他一定在公园”。换句话说,包含模态词的条件句,其真值条件为:

(I5)“若A,则C是可能的”为真,当且仅当,对某个/些认知上的可能世界来说,A与C在其中都为真;

(I6)“若A,则C是必然的(一定的)”为真,当且仅当,在所有认知上且A为真的可能世界中,C为真。

实际上,这样的说法可以用斯托内克理论中的(S)来说明。无论条件句的后件是否包含模态词,后件跟前件的真值条件是相关的,因为挑选函数会挑出前件为真的可能世界(语意限制(a)),然后才检视后件是否也在其中为真,进而决定整个条件句的真假值。模态词的角色在于,决定一开始考虑的可能世界集合是哪一种:认知的、形而上学的、逻辑的、或道义的…等等。所以,涉及模态词的条件句(例如,(HS7)-(HS9)),应该采取多尔与霍索恩的建议,而将条件句中的模态词解读为限定模态词。因此,(HS7)-(HS9)应该表达了(I1”)-(I3”)的论证形式,并未构成一个HS的反例。

在此,正如沃特斯指出的,我们可以透过反对MP来替米兹拉希辩护(尽管米兹拉希自己不这么做)。不过,让我们更一般性的思考米兹拉希的反例:我们可以问“是什么使得(HS7)-(HS9)成为HS的反例呢?”或是换个角度想,米兹拉希使用模态词的目的是什么?我们知道,成为HS反例的一个要素是:结论为假,甚至必然为假(正如米兹拉希使用模态词来制造一个物理上不可能的命题)。除非前提为假,否则以一个必然为假的命题为结论的论证,必定是一个无效论证(给定论证有效性的定义是:当前提皆真,结论必定也为真)。所以,帮米兹拉希辩护的另一个方式是:将(HS7)-(HS9)解读为(I1*)-(I3*)的论证形式,而不需涉及模态词的使用,使得沃特斯指出的困难得以消解。但是,这样的辩护方式是否可信呢?

无论米兹拉希实际上怎么想,本文想论证这样的辩护方式是可信的,尽管可能遭遇其他的困难。以下让我们先提出一个制造反例的方式,并论证米兹拉希的反例正好是这种方式的一个个例,不过因为这种方式不必然涉及到模态词,所以不会遇到沃特斯提出的问题,因此,在某个意义下,(HS7)-(HS9)仍构成了一个HS的反例。

如同之前所说,构造一个反例,无论该论证形式为何,我们首先需要的是一个假结论,而且最好是一个必然为假的结论。其次,我们需要将组成结论的命题,依论证形式的需要,制造出相对应的真前提。让我们以HS为例。很明显的,(HS7)-(HS9)就是这样的个例;米兹拉希透过模态词的使用,制造出一个必然假的结论,然后分别用结论的前件与后件,各自制造出真前提,使得一个前提真但结论假的论证成为HS的反例。但是,我们可以在不使用模态词的情况下,制造出一个必然为假的结论,给定斯托内克的条件句理论。请考虑下列的条件句25在经典逻辑下,(I7)等价于“赖特没去滑雪”;请见注释18。另外,若有学者怀疑(I7)(以及之后的(I8)与(I9))是否是指示条件句,我们可以将(I7)(以及之后的(I8)与(I9))改成未来式的语句。:

(I7)若赖特去滑雪,则赖特没去滑雪。

基于前件与后件之间的语意关系,(I7)会表达假命题,而这也符合直觉上的判断。接下来,让我们针对各个前件与后件,构造出可能为真的前提(以条件句的句式),如下:

(I8)若赖特去滑学,则张三去滑雪。

(I9)若张三去滑学,则赖特没去滑雪。

针对(I7)-(I9),根据斯托内克的条件句语意论,我们可能分别有三个不同的挑选函数来判断其真假值,除非(I8)与(I9)是必然为假的,我们很容易找到一个解释模型,使得(I8)与(I9)为真,但是因为(I7)必然为假,所以(I7)-(I9)构成一个指示条件句HS的反例。

请注意:结论之所以必然为假,纯粹是因为前件与后件之间的语意关系使然,所以只要找到两个在语意上冲突的语句(分别作为前件与后件),原则上就能构造出反例。26简单的说,语句之间有许多种关系,例如:蕴含(entailment)、预设、对话含蕴(conversational implicature)等,并且各自有其判别方式,请见[8]。(I7)与(I11)涉及到的语意关系是蕴含关系。以下让我们总结这个制造反例的步骤:

(G1)根据语句的语意关系,制造一个必然假的条件句,并以之为结论27请注意:(G1)不局限在蕴含关系上。例如:“假如法国现任国王是秃子,则不存在法国现任国王”这个条件句的前件预设了后件的否定,所以在二值逻辑中,该条件句会被判定为必然假。尽管在某些语境中,预设被认为是一种语用现象,但是上例中的“法国现任国王”是一种摹状词的句式,亦即“the present king of France”;根据罗素(B.Russell)的理论,其中的“the”蕴含了存在一个独一无二的法国现在国王,所以上例仍符合(G1)。([18]);(G1’)分别取结论的前件与后件,构造各自的真条件句。

因为这个制造反例的方式是基于语句的语意关系,让我们称之为“语意的反例制造法”。

不过,也许有人会指出,我们可以在不使用(G1)的情况下,构造出指示条件句的HS反例,如下(假设某次选举中,有三位候选人,而且最后只会有一位候选人当选;在选举结果公布前,有人如此断言)28感谢台湾大学哲学系彭孟尧教授提出这类型的例子。:

(P1)若张三当选,则李四不当选。

(P2)若李四不当选,王五当选。

(P3)若张三当选,王五当选。

根据假设,选举结果只会有一位候选人当选,所以(P3)为假,不过“张三当选”与“王五当选”之间的互斥关系,还需要其他的假设,亦即“选举结果只会有一位候选人当选”。因此,(G1)是不必要的。但是,针对这个例子,我们可以有两方面的质疑:一、(P1)-(P3)真的是指示条件句吗?二、(P3)似乎涉及语境。

如同先前提过,指示条件句与虚拟条件句的区分可以透过动词时态的倒退来判断,所以,对于未来发生的事件,采取现在式的动词来描述,似乎是一种倒退,所以(P1)-(P3)究竟算不算指示条件句,还有待商榷。特别是,当我们在(P1)-(P3)的后件中,加入助动词“会”(或“可能”),似乎也符合直觉。另一方面,(P3)是根据假设而为假,而假设似乎描绘了一个对话语境,所以可能会犯了语境谬误(实际上,(I7)-(I9)可能也有类似的问题)。为了避免离题,让我们忽略(P1)-(P3)或类似的反例。

目前看来,我们似乎替米兹拉希的反例做了辩护,因为语意的反例制造法并不一定会涉及模态词,尽管模态词的使用会使得反例更容易产生;不过,即使沃特斯的批评是正确的,我们仍能造出不涉及模态词的反例,所以指示条件句的HS仍有反例。不过,以下让我们检视一下语意的反例制造法是否有问题。

除了先前区分的指示条件句与虚拟条件句之外,我们还能区分依赖条件句(dependent conditionals)与独立条件句(independent conditionals)。前者的真假值是透过前件、后件,以及未明说的事实所决定;后者的真假值则仅需前件、后件,以及涉及到的律则即可决定。([2],第16-18页,第92-93页,第147-148页)举例来说:

(I10)若降雨持续半个月,则水库将会泄洪。

(I11)若降雨持续半个月,则降雨至少持续了十天。

基本上,(I10)会被归类为依赖条件句,而(I11)则是独立条件句;因为(I10)的真假值还依赖在水库的水位高低,但是(I11)的真假值仅需要简单的数学即可判断。更确切的说,前者需要一个或一些偶然事实来决定其真假值,而后者不需要。

基于独立条件句的特性,贝内特(J.Bennett)提供了一个语用理由来论证一个条件句理论可以合理地排除独立条件句(作为解释的对象)。他认为,一个有用或值得关注的条件句必须是偶然为真的,因为这样说话者或听众才能获得有用的信息。以(I11)为例,我们能从中获得什么有用的信息呢?相反的,(I10)的真假会带来相当有用的信息,因为若为真,可能会让人们前去观看泄洪的壮观场景,或是让下游的游客注意河水可能变得湍急或上涨。简言之,有别于依赖条件句,独立条件句若为真(假),则必然为真(假),我们对其真假是无能为力的。

另一方面,对任一个条件句理论来说,涉及独立条件句的语言现象不具任何决定性的效果,因为独立条件句的真假值(意义)的判定(解释)是独立于条件句理论的。我们只需援引前件与后件之间的关系,就能解释其真假(意义),几乎可以忽略条件句理论。因此,独立条件句可以被合理的排除在外,而且涉及独立条件句的反例制造法也不应该构成一个威胁。29针对透过(G1)与(G1’)步骤而形成的反例,一个简单的解释方式是:透过前件与后件之间的关系,来说明论证的有效性(或无效性),而不需涉及条件句理论。

针对上述的困难,或许我们可以修改(弱化)语意的反例制造法,使得独立条件句不涉入其中,就像(HS1)-(HS3)与(HS4)-(HS6)展示的。以下让我们考虑这样的可能性。

4.2语用的反例制造法及其困难

如先前所述,让我们分别修改(G1)与(G1’)如下:

(G2)根据语境k,制造一个在其中为假的条件句“p>q”,并以它作为论证的结论;

(G2’)挑选一个适当的命题r,使得r会在sk(p,@)中为真,并构作出论证的一个前提“p>r”;制造另一个语境k′,使得r与q在sk′(r,@)为真,并形成另一个前提“r>q”。

也许有人已经注意到,在语意的反例制造法中,(G1’)会涉及到两个语境;以(I7)-(I9)为例,透过(G1’)构作的(I8)与(I9),若要使这个论证有意义,我们必须设想一个语境,在其中张三希望赖特教他滑雪,所以(I8)为真;同时,我们必须设想另一个语境,在其中张三与赖特吵架,使得(I9)为真。不过,正如(G1)强调的,使得反例得以产出的要素是(构成结论的)前件与后件之间的关系;不过,上节也提到沃特斯的批评,以及独立条件句的问题,所以为了避免使用到独立条件句,我们将焦点放到语境的变换上,亦即(G2’)。值得注意的是,这样的反例制造法似乎就是斯托内克与赖特援引的,尽管没有明确表达。由于(G2)与(G2’)涉及到语境的变换,让我们称之为“语用的反例制造法”。

不过,如先前所言,博嘉与萨勒诺质疑(G2’)的合理性,因为在审视一个论证的有效性时,语境应该保持不变;特别是,语境对于条件句真假值的决定,扮演了举足轻重的地位。让我们重回(S’):

(S’)在语境k中,条件句“若A,则C”在可能世界w中为真,当且仅当,C在sk(A,w)中为真。

对斯托内克来说,尽管(S)已经提供了条件句完整的真值条件(意义),但是在挑选“最相似的可能世界”时,其中的“相似性”概念是一个语用概念,所以需要透过语境概念来处理,使得我们可以决定条件句的真假值。因此,语境的改变的确会在实质上影响到条件句的真假值,不过,这样似乎不足以驳倒(G2’),因为根据传统对论证有效性的定义,“一个论证是有效的,当且仅当,当前提皆真,结论不可能为假”,当使用(S’)来决定(HS1)-(HS3)(或(HS4)-(HS6))的真假值时,我们仍会得到一个前提真且结论假的论证。因此,博嘉与萨勒诺的论点(语境没有固定不变)不足以论证(HS1)-(HS3)与(HS4)-(HS6)不构成HS的反例。

先前提过,我们可以对博嘉与萨勒诺的论点做出两种解读:一、条件句本身是语境敏感的,所以条件句语意论应该将语境的语意贡献考虑进去;二、传统的论证有效性定义是有问题的,而HS的反例正显示出这一点,所以我们需要一个带有语境概念的有效性概念。

根据第一种解读,语境对决定条件句真假值的贡献是语意的,所以当语境改变了,条件句的意义也随之改变,所以(HS1)-(HS3)(以及(HS4)-(HS6))的论证形式应该是:

(S1’)ϕ>kψ

(S2’)ψ>k′φ

(S3’)ϕ>kφ

HS的运用只能在语境保持不变的情况下,所以(S1’)-(S3’)的论证形式根本不是HS,而它的个例((HS1)-(HS3)与(HS4)-(HS6))当然也不是HS的个例。因此,(HS1)-(HS3)与(HS4)-(HS6)不构成HS的反例。

根据第二种解读,传统的论证有效性定义忽略了语境对论证整体的影响,亦即,构成论证的前提与结论势必在同一个语境下断说,否则我们将会有非常荒谬的结果,例如:

(I10)若降雨持续半个月,则水库将会泄洪;

(I10’)若降雨持续半个月,则水库将不会泄洪;

(I10”)降雨持续半个月;

(I10”’)水库将会泄洪,而且水库将不会泄洪。

假设(I10)是在语境k(水库水位很高的时候)断说的,而(I10’)是在语境k′(水库水位很低的时候)断说的,当我们忽略语境的一致性,透过(I10”)与MP,我们可以推论出一个矛盾句(I10”’)。因此,当我们考虑一个论证时,我们是在某语境下考虑该论证的。所以,论证有效性的定义应该修改如下:

一个论证在语境k是有效的,当且仅当,当前提在语境k中皆真,结论不可能在语境k中为假。

根据这样的定义,我们会发现(HS1)-(HS3)与(HS4)-(HS6)是有效论证,因为(HS1)与(HS2)((HS4)与(HS5))不可能在同一个语境中为真。因此,(HS1)-(HS3)与(HS4)-(HS6)根本不构成HS的反例。

针对第一种解读,下节的第一部分将援引市川(Jonathan Ichikawa)的理论来支持。([9])至于第二种解读,则在第五节中的第二部分,透过介绍斯托内克的推论合理性(reasonableness)概念来提供理据。([21])

5 语境与合理推论

5.1市川的虚拟条件句语境论

市川在《量化词,知识与反事实条件句》([9])一文里,先讨论了一个关于知识的怀疑论悖论,并说明语境论如何解决;接着他提出一个关于虚拟条件句的难题,并主张我们可以透过语境的概念来解决该难题。据此,他认为知识归属与虚拟条件句之间有平行的关系,因而试图发展一个关于虚拟条件句的语境论,并进一步论证敏感性(sensitivity)与安全性(safety)是知识的要件。

以下让我们修改(S),使得市川的想法得以呈现。首先,市川也同意语境对决定虚拟条件句真假值的实质贡献,所以(S’)会是一个比较贴近市川想法的论点;其次,市川不接受“唯一性假设”(the uniqueness assumption),亦即加诸在挑选函数s上的语意限制(d),所以他允许挑选函数s能够挑出不只一个最相似实际世界的可能世界;30关于这个议题,刘易斯与斯托内克之间有许多辩论,限于篇幅,在此忽略。([11,19])最后,市川认为挑选函数s不仅能帮助我们决定条件句的真假值,还能捕捉到信息的动态变化,换句话说,s对语境的变化是敏感的。([9],第308页)因此,让我们将(S’)修改如下:

(S*)在语境k中,条件句“若A,则C”在可能世界w中为真,当且仅当,C在s∗k(A,w)中为真。另外,若有语句P在断言条件句之前被断言,则P会在s∗k(A,w)中为真(除非语境改变);若有语句Q在断言条件句之后被断言,则Q会在s∗k(A,w)中为真(除非语境改变)。

请注意:(S*)中的挑选函数s∗,只满足先前提及的(a)-(c)语意限制。(S*)的前半部类似(S’),加入了语境概念,但是允许挑选出的最相似世界多于一个;(S*)的后半部是用来保证对话语境维持不变。以(HS1)-(HS3)与(HS4)-(HS6)为例,因为这两个论证都涉及到语境的改变,所以(S*)的后半部没有被满足,因此,(HS1)-(HS3)与(HS4)-(HS6)不构成HS的反例。

值得注意的是,市川的虚拟条件句理论是否适用指示条件句?

根据斯多内克的条件句理论,指示条件句与虚拟条件句之间的差异是语用的,亦即指示条件句的挑选函数基本上只会挑出实际世界,因为指示条件句的前件通常被假定为(在实际世界中)真。但是,市川的虚拟条件句理论若套用到指示条件句的个例上,亦即使用(S*)来评断指示条件句构成的论证,似乎原则上可行。即使不可行,正如先前论述的,米兹拉希的指示条件句HS反例根本不成功,所以我们可以保守地说:指示条件句的HS仍是有效的推论规则。另外,根据市川的虚拟条件句理论,虚拟条件句的HS也是有效的推论规则。

目前看来,问题的焦点转向虚拟条件句的语境论是否真的掌握虚拟条件句的语意。如果斯托内克的条件句理论是正确的,虚拟条件句的HS是无效的;如果市川的虚拟条件句语境论是正确的,虚拟条件句的HS是有效的。更确切的问,语境对条件句的语意贡献究竟有多大?

基本上,对于斯托内克与市川之间的差异,可用两个问题的响应来表示:一、就决定条件句的真假值来说,语境扮演的角色是语意的,还是语用的?二、就涉及条件句的论证来说,从语意上来说,条件句的使用是否要求维持语境不变?

对斯托内克来说,问题一的答案是:语用的;问题二的答案是:没有。相反的,市川对问题一的答案是:语意的;问题二的答案是:有。无论如何,针对两方的立场,本文在此无意做任何评断,仅只针对“HS的反例是否成立”做讨论,有兴趣的学者可接续讨论。

5.2斯托内克论合理推论

尽管斯托内克认为条件句本身不会要求维持语境不变(在进行论证时),但是他在讨论直接论证(direct argument)时31“直接论证”是指从“A或C”推论到“若非A,则C”的推论形式。因为在斯托内克的条件句理论中,这个直觉上可信的推论形式是无效的,为了解释直接论证的可信性,斯托内克诉诸语用概念来说明,亦即,直接论证是无效的,但却是合理的。([21]),提到有两类不同的概念影响着我们对一个推论的评断:命题(语句个例或言语行为的内容)之间的蕴含关系(entailment),以及语句个例或言语行为之间的合理推论关系(reasonableinference)。这里的蕴含关系就是初阶逻辑中的有效性概念,亦即“一组命题(前提)Γ蕴含一个命题(结论)ϕ,当且仅当,不可能Γ真而ϕ假”。这个概念是一个语意概念,因为它诉诸真假的概念来判定一个论证是否有效。至于合理推论概念则是指“一系列的断言或假设(前提)Γ到一个断言或假设(结论)ϕ是合理的,当且仅当,在每一个Γ可以被适当断言或假设的语境中,对任何人而言,不可能在接受Γ的情况下,不接受ϕ”。对斯托内克,这是一个语用概念,因为它诉诸语境中的可接受性来判断一个推论是否合理。前者的组成成分是命题,而后者是言谈(utterance)或语句个例;前者仅涉及真假(保真),而后者会涉及到语境。不过,值得注意的是,尽管各自有其定义,但是最后仍以蕴含关系的成立与否来判断一个推论是否是合理的。([21],第208-210页)换句话说,一个推论是否合理,仍要在转译成命题后,根据前提与结论之间是否有蕴含关系来判定。无论如何,先前提及的,修改后的论证有效性定义,似乎跟斯托内克的合理推论概念类似,因为它们都诉诸语境。另外,我们也能证明,在这样的论证有效性定义下,(HS1)-(HS3)与(HS4)-(HS6)不会是反例,因为不会有一个语境能够同时适当的断言或假设(HS1)与(HS2)(或(HS4)与(HS5)),所以它们是(在修改后的论证有效性定义下)“有效的”。

基本上,大多数学者会同意仅用保真来判断一个论证是否有效,似乎略显简略([3]),但是增加语境概念到论证有效性的定义,会比较好吗?直觉上,保真过于薄弱,但是发展迄今的形式系统能够提供清楚且严谨的说明;加入语境概念后,相对应的形式系统也能保有这样的特征吗?甚至保有经典逻辑具备的元性质吗?尽管本文同意,传统的论证有效性定义过于简略,使得我们可能在判断论证时出错,但是在强化论证有效性定义的同时,问题也随之产生。举例来说,许多学者会认为论证有效性的定义应该包含相干性(relevance),使得“若今天下雨,则1+1=2;今天下雨;所以1+1=2”这样的推论是无效的。但是我们该如何刻划相干性呢?“语境”概念是许多人的首选,但是语境概念是模糊不清的,尽管我们能够掌握语境如何与命题互动,但是语境是涉及语句内容的,“对语境进行形式刻划”似乎是个不可能的任务。一个关键的问题是,除了保真,许多学者也认为论证有效性是定义在论证形式上,跟语句内容无关的;纯粹根据论证所展现的论证形式,加上论证有效性的定义,就足以判定论证是否有效。因此,诉诸强化后的论证有效性定义来解决HS反例的问题,代价似乎也不小。

6 结论

针对HS(无论是指示条件句或虚拟条件句)是不是一个有效的推论规则,本文讨论了(一)斯托内克反对的语意理由(所以,日常语言中的条件句不是实质条件句);(二)米兹拉希提出的反例(尽管沃特斯提出质疑,而且可能涉及到独立条件句);(三)赖特、博嘉与萨勒诺支持的语用理由(尽管我们可能需要一个虚拟条件句的语境论,或是一个要求更严格的论证有效性定义)。对于(一),焦点在于哪个条件句理论能够适当的解释涉及HS的语言现象;对于(二),重点在于我们是否能按照一定的步骤来制造有意义且不会遭受合理怀疑的反例;至于(三),主要论点有两个方面:一、语境在决定条件句真假值的贡献是语意上的,还是语用上的;二、一般而言,一个好论证是否只须满足保真的性质。本文相信,最值得我们深思的议题是(三),亦即语境在推论中扮演何种角色?(语意角色或语用角色)逻辑后承(logical consequence)的关系究竟为何?

很明显的,语境会影响到语词的意义,特别是那些语境敏感的语词,例如索引词、关系代名词、量化词等,比较有趣的是,“若…,则…”或“假如…,则…”这样的语句连接词是否也会受到“语意上的影响”?正如文中所述,斯托内克也同意语境会影响条件句真假值的判断,但是语境扮演的是语用角色,而非语意角色;但是,有别于斯托内克,赖特、博嘉与萨勒诺以及市川,意图论证语境是在“语意上”决定条件句的真假值。本文相信,要厘清或解决这个议题的之前,需要先解决一个更大的问题:语意与语用之间的界线何在。这显示出上述议题所涉及到的范围并非仅局限在条件句理论上,而是涉及到更一般性的议题。不过,让我们暂时先将焦点局限在条件句上,上述议题会变成:“若…,则…”或“假如…,则…”这样的语句连接词是否对语境敏感?

基于本体论越小越好的原则,本文倾向主张“若…,则…”或“假如…,则…”这样的语句连接词并非语境敏感的,尽管可能受到市川、博嘉与萨勒诺等人的批评。一个简单的想法是:条件句可能涉及其他语境敏感的语词,例如“会”、“应该”、“可能”等模态词(或是索引词),若我们能够仅假设模态词是语境敏感的(加上一个条件句的语意论),就能够解释语言现象,那么我们不需要(似乎也不应该)去假设“若…,则…”或“假如…,则…”这样的语句连接词是语境敏感的。无论如何,这个议题仍是开放且充满争议的,宥于篇幅有限,无法在此展开。

另一方面,虽然我们同意一个好论证不仅是有效(或健全(sound))的论证,还需要满足其他的条件,但是这样的说法是否仍能与“逻辑研究的是论证形式”这样的说法兼容,还不清楚。而这个议题所涉及到的层面也不是局限在条件句上,而是一个更广的逻辑后承议题。

无论如何,尽管HS的反例仅关涉条件句,但是我们还需从更广、更一般的角度来省思这个议题,否则我们只是在皮毛上浅谈,无法真正看到问题核心。32虽然本文论证HS的议题实际上关连到语境与逻辑后承的议题,而非仅涉及到条件句理论,但在文中却未提供实质且足够的论述在回答涉及语境与逻辑后承的议题上。此乃基于两个理由:一、宥于篇幅有限,难以展开;二、这两个议题涉及极广且深,应以另一篇专文来详述。

[1] E.Adams,1965,“A logic of conditionals”,Inquiry,8:166-197.

[2] J.Bennett,2003,APhilosophicalGuidetoConditionals,NewYork:OxfordUniversity Press.

[3] P.A.Blanchette,2001,“Logical consequence”,in L.Goble(ed.),The Blackwell Guide to Philosophical Logic,pp.115-135,Oxford:Blackwell.

[4] B.Brogaard and J.Salerno,2008,“Counterfactuals and context”,Analysis,68:39-46.

[5] C.DorrandJ.Hawthorne,2013,“Embeddingepistemicmodals”,Mind,488:867-914.

[6] D.Edgington,1995,“On conditionals”,Mind,84:235-329.

[7] H.Grice,1989,“Logic and conversation”,The Way of Words,pp.22-40,MA:Harvard University Press.

[8] I.Heim and A.Kratzer,1998,Semantics in Generative Grammar,Oxford:Blackwell.

[9] J.Ichikawa,2011,“Quantifiers,knowledge,andcounterfactuals”,PhilosophyandPhenomenological Research,LXXXII(2):287-313.

[10] N.Kolodny and J.MacFarlane,2010,“Ifs and oughts”,Journal of Philosophy,107:115-143.

[11] D.Lewis,1973,Counterfactuals,Oxford:Basil Blackwell.

[12] E.J.Lowe,1984,“Wright versus Lewis on the transitivity of counterfactuals”,Analysis,44:180-183.

[13] E.J.Lowe,1985,“Reply to Wright on conditionals and transitivity”,Analysis,45:200-202.

[14] E.J.Lowe,1990,“Conditionals,context,and sensitivity”,Analysis,50:80-87.

[15] V.McGee,1985,“A counterexample to Modus Ponens”,Journal of Philosophy,41:462-471.

[16] M.Mizrahi,2013,“Why hypothetical syllogism is invalid for indicative conditionals”,Thought,2:40-43.

[17] M.Morreau,2009,“The hypothetical syllogism”,Journal of Philosophical Logic,38:447-464.

[18] B.Russell,2005,“On denoting”,Mind,114:873-887.

[19] R.Stalnaker,1981,“A defense of conditional excluded middle”,in R.S.W.L.Harper andG.Pearce(eds.),Ifs:Conditionals,Belief,Decision,ChanceandTime,pp.87-104.

[20] R.Stalnaker,1981,“A theory of conditionals”,in R.S.W.L.Harper and G.Pearce (eds.),Ifs:Conditionals,Belief,Decision,Chance and Time,pp.41-55.

[21] R.Stalnaker,1981,“Indicative conditionals”,in R.S.W.L.Harper and G.Pearce (eds.),Ifs:Conditionals,Belief,Decision,Chance and Time,pp.193-210.

[22] L.Walters,2014,“Against hypothetical syllogism”,Journal of Philosophical Logic,43(5):1-19.

[23] L.Walters,2014,“Conditionals,modals,and hypothetical syllogism”,Thought,3:90-97.

[24] C.Wright,1983,“Keeping track of Nozick”,Analysis,43:134-140.

[25] C.Wright,1984,“Comment on Lowe”,Analysis,44:183-185.

[26] S.Yalcin,2012,“AcounterexampletoModusTollens”,JournalofPhilosophicalLogic,41:1001-1024.

[27] 刘吉宴,“亚当斯论题与指示条件句的三值语意论”,政治大学哲学学报(台湾),2014年第32卷,第3-4页。

(责任编辑:崔建英)

Abstract

Recently,many people argue for the invalidity of Hypothetical Syllogism for three kindsofreasons:semantic,pragmatic,andvalidity-involving.Semanticreasonconcerns whether certain semantics of conditionals can appropriately explain phenomena involving hypothetical syllogism;pragmatic reason is based on,in determining the truth value of conditionals,whether the contribution of context is semantic;validity-involving reason is about whether a truth-preserving argument is enough to be called‘good.’In general,these reasons are neutral in the sense that they can be used as a reason for or against certain theory of conditionals.However,most people stand against the validity of hypothetical syllogism.In spite of that,I attempt to argue that the issue concerning hypothetical syllogism is far beyond issues of conditionals.

Conditionals,Context,and Validity

Chinghui Su

School of Philosophy and Social Development,Shandong University

pcs0929@gmail.com

B81

A

2015-03-02

*致谢:本文的完成需要感谢台湾阳明大学心智哲学研究所王文方教授、台湾大学哲学系彭孟尧教授,以及台湾中正大学哲学系侯维之教授等人对本文初稿所提出的评论与建议,另外也感谢我的同事与两位匿名审查人的宝贵意见,使得本文更为精炼。