孙机:研究文物最终是要复原历史

2016-09-30

孙若茜

“现今尊之为‘文物者,在古代,多数曾经是日常生活用品,以其功能在当时的社会生活中有着自己的位置。若干重器和宝器,只不过是将这种属性加以强化和神话。从探讨文物固有的社会功能的观点出发,它们如同架设在时间隧道一端之大大小小的透镜,从中可以窥测到活的古史。倘使角度合宜,调焦得当,还能看见某些重大事件的细节、特殊技艺的妙谛,和不因岁月流逝而消褪的美的闪光。”——孙机

不久前,三联书店出版了《从历史中醒来——孙机谈中国古文物》一书,以扬之水在书后的跋中写下的这段话作为认识全书的钥匙,恐怕再合适不过:“这里的多数篇章都不是新作,但依然开卷如新,不仅研究方法没有过时,讨论的问题又何曾过时,比如写于20年前的《中国茶文化与日本茶道》一文,对于今天热衷把‘茶道一词强加于中国茶文化的人们来说,实在要认真读几遍才好。《玉具剑与璏式佩剑法》《刺鹅锥》《水禽衔鱼釭灯》都早已成为经典,广为学界采用。《中国梵钟》则是同类题目的奠基之作,至今显示着它厚重的分量。《固原北魏漆棺画》最是‘读图的范本,于是我们知道,文献与图像的互证,最终揭明的不仅仅是一事一物的性质与名称,而是它的背后吾人所力求把握的历史事件。”

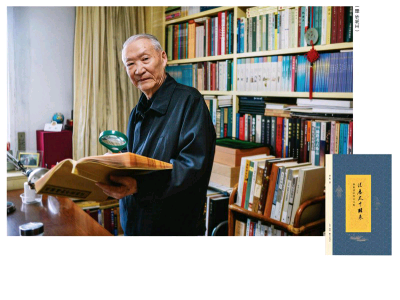

中国国家博物馆研究馆员、文物学家孙机与他的著作《从历史中醒来——孙机谈中国古文物》

与孙机的其他著作不同,这部书所收篇章并非是在事先预设的某一框架下进行的创作,而是将作者过去曾发表在各种专业期刊上的文章集结成册。和其他著作相同的是,作者依然是通过文物解析中国古代生活,包括与华夏文明共生的动物世界、古代先民的饮食生活、武备军事、科技工具,以及中外艺术交流等等在内的方方面面,乃至包括一些难以用目录归类的题目,比如《诸葛亮拿的是“羽扇”吗?》《中国早期的眼镜》等。文章写作时间从20世纪80年代一直跨越到2014年,共50篇。

虽然写作时间跨度很长,有些篇章已时隔久远,但阅读中却往往让人惊讶于文章所提出、解决的问题,常常直指当下一些流行而不当的说法。比如第一篇《鸷鸟、神面与少昊》,作者以天津博物馆所藏徐世章先生捐赠的一件玉雕为对象,从其图案的徽识性意义说起,通过种种资料论证,对将鸷鸟与神面的图案认定为少昊族的图腾提出了质疑,认为那件玉鸷只能被看作备受尊崇的具象化的始祖神,而不宜与图腾制度相牵附。进而,对“研究者或以此作为我国古代存在图腾制的证据”进行了反驳,指出尚未获得坚实可靠之证明图腾制在我国存在的根据。又比如《中国茶文化与日本茶道》一文中,从中国饮茶兴起于西汉开始,讲述茶文化在中国历史上的形成、发展与变化,中日两国茶文化的区别,以及中国古文献中虽出现过“茶道”一词,但实则并没有日本那种茶道,及个中原因。

“图腾”“茶道”都是当下的热门词,被铺天盖地地滥用,而作者这两篇文章早在20世纪90年代就已经公开发表,与为追逐热点而写的吸睛之作不同,静置20年,现在读来却再合适不过——这或许也是将旧文结集出版的意义之一,类似的例子还有很多。

其实,作为文物研究的权威者,别说追逐热点,就算有意回避,也会有人找上门来。听说,曾有暴发户托人找他给家中的几十个佣人设计古代服装,想请他帮忙淘买文物的就更是大有人在,但都被他一口回绝。他说:“我只做学问,不做买卖。”

“研究文物最终是要复原历史。”这是孙机常说的话,也是他的文章始终指向的核心。1990年,他的第一部著作《汉代物质文化资料图说》出版时,就已经明确了这一点。全书113个题目涉及两汉社会及日常生活的各个方面,几乎将所有有关汉代的考古发现和相关文献全部囊括。扬之水曾写:“它虽以‘资料名,然而却并不是丛脞纷纭的一部资料汇编,书中固多综合各家之研究的部分,但更有自家的发明与创获。其中用力最著者,是以实物与文献相结合的办法为各种古器物定名,并且在此过程中揭出人与物的关系,进而见出两汉社会的种种历史风貌。”

“书的图版草样先生后来送给了我,原是100多页的米格纸用穿钉钉起来一个厚厚的本子,每一页安排一个小题的图版,或用笔钩摹,或粘贴剪下来的各种图样,而一一排列得整齐有序。”扬之水在这里所提到的图样,即我们如今在书中可见的,几乎每篇文章都配有的器物图,清晰、细致,全部由孙机亲手摹绘,数量之多、绘制之精美让人有些惊叹。他说这不过是考古专业必备的技能。“其实做考古的都有这个本事,就看下不下工夫了。”孙机说,“有时候吃过晚饭开始画,一幅图画完已经天亮。”他解释说,这些图费时,但也不能用照片完全替代:有时照片模糊不清,或者照片虽然清晰,却不能表现研究者想要选取的角度、细节。再者,一本书全部手绘线图,也有利于统一风格,不显得杂乱。于是,这就成了延续在他每一部著作中的特点之一,《从历史中醒来》也不例外。

孙机从20世纪70年代着手起草《汉代物质文化资料图说》,贯穿于他研究始终的“以实物与文献相结合”的方法,也是从那时起就呈现在书中的。这一研究方法是从王国维提出的以出土文献与传世文献相印证而得以考据的二重证据法延展而来,它非但没有过时,还是整个研究界盛行的趋势。孙机告诉我,过去的考古和历史研究走的是两条路,例如新中国成立前的北大历史系,完全根据文献史料进行研究。而现在,不管是传世文献还是新出土的书信、契约乃至物件,只要和研究题目相关,都会被取用。很多时候,研究的突破往往就发生在很小的物件、细节上。“虽然不是所有文物都起到了很伟大的作用,但文物铁证如山,文献或许还有被篡改的时候。”

孙机举了“头会箕敛”的例子,这四个字,语出《史记·张耳、陈余列传》:“百姓罢敝,头会箕敛,以供军费。”依照注文,被解释为按照人头征税,用簸箕收缴税钱,而用于形容秦始皇的横征暴敛。“但这是说不通的。收税是政府行为,不会像强盗一样有多少拿多少,即便是剥削残暴,也还是要有个制度。至少会规定按什么比例收税,比如说收1%,那么政策宽松,收80%,政策残暴,但无论如何都得有据可查,拿簸箕敛钱这个说法,只要稍微想一想就知道是不通的。”顺着这样的质疑,孙机通过字义训诂,判断“箕”应指一种量器,而不是日常范畴里的簸箕。追溯到新石器时代,中国最早使用的就是箕形量器,向下发展直至商鞅升出现,一路虽略有改变但都有所继承。

后来,看到了山东博物馆馆藏的“秦代箕量”,这件文物上刻有秦始皇统一度量衡的诏书,充分证明是量器无疑。结合秦代的钱币面值大等等因素判断,这个适合用来盛装粮食谷物的量器,不可能用来敛钱。“推行征钱的口赋,而且要落到全国每个成年人头上,历史尚未给秦的统治者提供这种可能。所以像有的研究者说的,‘头会箕敛之际,‘大夫带着不少装钱的畚箕,奔走于四乡之间,文字虽然很生动,却不能不被看作只是一幅虚拟的画面。”

“把这一件小小的文物研究透了,就可以把对于秦朝税制的认识翻新。汉朝人反秦起家,所以书写历史的时候会存有一种先天的反感心理,说他们的坏话。但文物可以证明,并不是秦始皇之后的社会就完全变成了强盗社会。”孙机又说,文物的意义还在于:“有时问题就摆在眼前,但缺少材料,只有等待。还拿这件量器来说,如果没有发现它,我就无法下最终的定论。”

孙机常说自己所谈所写的都只是常识,难免让人有一种此常识非彼常识的感叹。农业与膳食,酒、茶、糖、烟,纺织与服装,建筑与家具,交通工具,冶金,玉器、漆器、瓷器,文具、印刷、乐器,武备,科学技术……一个人如何能揽获这些?关于这一点,扬之水曾几次提到过一部孙机始终未出版的书稿“物原”,或许能做一解答,其副标题是“中国科学技术及其他文化事物的发明与起源”。扬之水写道:“它也写作于20世纪70年代,用的是当年流行的一种红色塑料皮作包封的笔记本,三册合为一编,装在一个自制的函套里,总题为‘第一部分。‘物原共设词条500多,每条字数或数百或千余,并且多有陆续增补之什,末附引用文献约数百种,类如经过整理归类的读书札记,性质则同于一部中国古代科技小百科。‘物原中的不少条目后来都发展为很有分量的专论,那么可以说这是由常识而成就的真知灼见,而这一部手稿也正使我看到了‘常识之积累的奥秘。”

在一篇文章中读到,十几年前孙机曾被邀约为某部通史的舆服志写作,可他最终辞掉了——他虽然始终在通过文物复原历史,但似乎不愿书写常规意义上的历史书。问及这件事,孙机比喻说,那就像是在已经垒好的墙上添砖加瓦,没什么意思。他解释说,如果写一本中国古代史,每一个皇帝都要涉及,很多事情已难有新看法,多是照本宣科,而他更愿意去写一些自己发现的问题。他的每一篇文章也确实都是在解决问题。

很多时候,他还将问题指向古代物质文化之方方面面究竟哪些出自中国的创造?创造过程中又有哪些是本土因子,哪些是外来因子?中外融合的契机是怎样的?英国近代生物化学家和科学技术史专家李约瑟所著《中国的科学与文明》,曾写到近70种影响世界的中国发明,证明在现代科学技术登场前10多个世纪,中国在科技和知识方面的积累远胜于西方。目前,中国科学院的自然科学史研究所将这个数字增加到了100种以上。

“有很多很平常的东西,我们耳熟能详,却没有留意它们其实都是中国发明的。古代没有知识产权的问题,在文化交流里,一个积累多年的经验会直接送人。中国长期作为庞大的文明古国,在工业革命以前,中国的GDP占全世界的29%,英国才占不到2%。”孙机说,“当然,我们不是要强调民族主义,在发展的过程中,中国也吸收了很多别人的经验。我们要提供的是正视历史的实际,让中国人知道我们在历史上的长项,免去一些盲目的对外崇拜,对于工业革命以来的西方在科技上的暂时领先,我们可以赶上,甚至超越。”