《救亡日报》在广西的产业化经营及其启示

2016-09-29彭白桦

【摘要】《救亡日报》在广西的产业化经营措施包括拓展广告业务,增加报纸经费来源;设立“建国印刷厂”,把报纸经营融入印刷业;开展义卖义演等活动,借助慈善业提高报纸的品位;采用代售书报、出版杂志书籍、办理副刊等方式,改善报纸经营。上述措施既改善了报社的经济状况,也推动了抗日事业的发展,更为后人办报提供了重要的启示。

【关键词】《救亡日报》;桂林;产业化

【作者单位】彭白桦,成都师范学院。

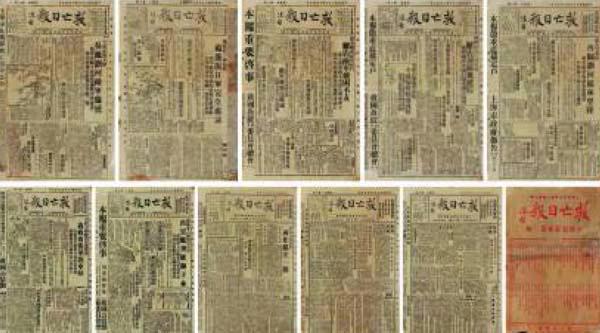

《救亡日报》是抗日战争时期上海文化界救亡协会的机关报,是文化界统一战线性质的报纸。1937年8月,它在上海创刊,郭沫若任社长,夏衍任总编辑。1938年初,《救亡日报》迁广州,一年后再迁至桂林,1941年2月,国民政府下令停刊。《救亡日报》在桂林获得长足的发展,全盛时期的日发行量达8000份,影响波及湖南、广东、广西、江西、四川乃至香港、南洋等地,成为整个西南地区除中共在重庆出版发行的《新华日报》外影响力最大的一份进步报纸。《救亡日报》在桂林初创之际,在经济上入不敷出,每月平均开支5000元,收入仅3000元左右,每月平均亏损达2000元[1]。为了克服经济困难,在报界站稳脚跟,《救亡日报》实施“多业并举”,“向以报纸传播为主的多元化经营方向发展,营造一种以报纸传播为主,涵盖采编、发行、广告、印刷以及无形资产等延伸产业为辅的商业、服务业(包括制造业)的全新‘大经营格局”[2]。

一、拓展广告业,增加报纸经费来源

1939年初,《救亡日报》在桂林复刊,此后,在报头“救亡日报”四个字下面始终印着“广告刊例”,即报社广告的具体收费标准。这个具体标准是“一、报头两旁每日每方五元;二、中缝前后各五方每日每方二元;三、新闻版另议”。显然,该报广告主要放置在报头和中缝上。1939年6月7日,《救亡日报》报头左边刊登金城大剧院的广告,右边刊登生活书店的广告,这是该报报头两旁第一次出现广告。该报中缝广告的主要内容包括图书、杂志的介绍性广告,以及结婚、离婚、寻人等广告。开展广告业务增加了报社的经费来源。

夏衍非常重视《救亡日报》广告业务的经营。他要求广告人员“腿放长些,跑快些,尽量争取广告订户”。同时,夏衍尤为注重广告内容的真实性。他告诫广告人员“不要见菩萨就烧香,不要现出一副饥不择食的馋相,千万要注意《救亡日报》的政治严肃性,不要去招揽江湖医生和黄色下流广告,要坚决对这类广告开双红灯,即使他们出一块钱一个字,也不给刊登”[1]。在夏衍的领导下,《救亡日报》始终坚持不招揽、不刊登低级趣味商业广告的原则。

《救亡日报》的办报重点放在关于抗日战争新闻的报道上,由于对报纸严肃性风格的坚守,刊登的广告存在种类较单一、版式较呆板等问题。即使如此,广告收入仍然是《救亡日报》重要的经费来源。

二、设立建国印刷厂,把报纸经营融入印刷业

《救亡日报》的印刷业务开始是由设在桂林环湖路的文新印刷厂承接的。该厂从南京迁来,设备较先进,配有万能铸字机,但费用相当贵。时间一久,经费本已捉襟见肘的《救亡日报》就负担不起这笔费用了,于是他们决定创办印刷厂,既可以节约印刷费又可以抢时间增加发行量。

1939年8月,《救亡日报》指派翁从六着手筹办自己的印刷厂。为了避免日军飞机的轰炸,《救亡日报》的印刷厂建在桂林郊外的白面山中,工作人员大部分住在印刷厂。夏衍等人考虑到当时的政治环境,判断《救亡日报》存在出事的可能性,这时就要避免牵连印刷厂。于是,这个印刷厂被定名为建国印刷厂,以表明其与《救亡日报》无关。建国印刷厂起先有20多人,大多来自文新印刷厂。后来,随着日本侵华战争的扩大,广州和南宁的一些印刷工人先后来到桂林,印刷厂的工作人员增加到30多人。当时,工作人员把编辑与校对的桌子放置在排字房,与拼版台共用一盏灯,一边编稿一边发排,一边校对一边改样,一旦遇到问题即时解决。由于编、排、校、拼等环节及时沟通情况,及时解决问题,工作效率相当高。夏衍作为《救亡日报》的总编辑,每隔10天去一次建国印刷厂,在那里“召开编辑部会议,检查这段时间编报情况,同时了解印刷工人的生活和工作情况,有时还在那里学习排字和拼版”[3]。随着印刷厂的设立与运营,《救亡日报》的经费由原先的入不敷出到基本实现了自给。尤为喜人的是,就近设厂使得排版印刷的时间大大提前,《救亡日报》可以抢在《扫荡报》《广西日报》之前出版发行,这成为增加发行量的一个重要因素。

三、开展义卖义演等活动,提高报纸的品位

《救亡日报》在发行上采取了独特的方式——举行义卖报纸的活动。1939年5月,《救亡日报》开始酝酿义卖报纸的活动,并登载了多篇倡导义卖以救济受难同胞的文章。在《读者论坛》栏目上,该报发动读者围绕义卖活动的话题进行讨论。6月5日,《救亡日报》刊发报纸义卖活动公告,“希望读者全力援助卖出本报两万份济难”。7日开始,该报连续两天刊登《欢迎千万同胞义卖今天本报》的消息。9日,该报正式公布此次活动共卖出20000份报纸,获款4400多元。《救亡日报》不仅在桂林举办义卖活动,而且把这一活动推广到香港。义卖活动通过“用团结互助答复敌人与炸弹”的号召激励了广大爱国民众。这样,《救亡日报》既募集了一定数额的援助基金,又增加了报纸的发行量,扩大了报纸的发行范围。

《救亡日报》的经济来源有限,夏衍等人决定在广西公演话剧《一年间》以筹措经费。《一年间》描写了一个中产家庭在一年抗战中的变化,反映了千千万万华夏儿女的苦难与觉醒,鞭笞了那些堕落腐化的民族败类,是抗战一年中血的记录。参加这次演出的人员将近300人,演出用普通话、桂语、粤语3种语言分4个剧组同时排练。桂语组请马君武、欧阳予倩协助导演,粤语组请陈原做顾问。此外,灯光、摄影、道具、服装、布景等均调动了桂林文化界的第一流人才,如摄影家宗维赓、舞台设计家张云乔、画家黄新波和周令钊等。经过4个多月的精心筹备,《一年间》于当年10月初在新华剧院正式演出。此次义演盛况空前,无论是方言组还是普通话组,都受到了群众的极大欢迎。广西军政要人物如李宗仁、白崇禧、程思远、梁寒操及苏联顾问等都购买了很多张面值5元、10元的荣誉券。演出一共有9场,观众上万。10月21日,《救亡日报》发表启事公布了这次义演的收入情况:“获二千六百十九元九角五分,其中,二千拨归《救亡日报》,二百十九元九角五分捐伤兵之友,四百送缴抗援会拨济难胞。” [4] 《一年间》的义演不仅宣传了抗战必胜的信念,而且募集了一笔可观的经费,在一定程度上缓解了《救亡日报》艰难的经营状况。

四、采用多种方式发展文化传播业,改善报纸经营状况

《救亡日报》的经营管理和发行业务相互促进,相得益彰。《救亡日报》成立了书报代理部廉价代售图书,办理代售图书的业务既缓解了报社的经济困难,又向广大读者普及了先进的知识文化。此外,该报还明确了征订报纸的优惠对象,如长期订户、救亡团体、武装同志、政工队、政治部、图书馆等,这在一定程度上促进了长期订户的增长。

《救亡日报》成立的南方出版社名义上是一个出版社,实际上是报社出版杂志书籍的一个工作部门,出版《十日文萃》是其主要工作内容。《十日文萃》是夏衍在广州创刊的,仅出了3期,就由于广州沦陷而停刊;迁到桂林出到第9期后,又因印刷困难而被迫停刊。1940年7月,《十日文萃》在桂林复刊,取名《文萃》,它的大部分稿件选自《救亡日报》《新华日报》中的上好文章,通过杂志的形式扩大宣传,“它始终是一本以时事政论为主,兼及文艺的综合性杂志”[1]。《文萃》的发行分两条线:一是直接吸收订户和邮购,二是发展外地读者。大部分《文萃》批发给当地书店。记录南京大屠杀史实的《未死的兵》(日本作家石川达三著,夏衍译)是南方出版社出版的第一本书,该书在广州初版,在桂林重印了3次。南方出版社出版的最后一本书是郭沫若著的《民族形式商兑》,于1940年秋在桂林出版。南方出版社还出版了《三兄弟》(日本作家鹿地亘著,夏衍译)、《矿山》(王震之著)、《战地新歌》(孙慎著)、《怎样做战地工作》(何家槐著)等;同时还发行《救亡日报》的合订本,销路很好,提高了该报在群众中的影响力。

报纸副刊是近代中国进步文化人士传播新思想的阵地。夏衍等人不断革新《救亡日报》的内容,努力适应更多阶层读者的需求。《救亡日报》的副刊在内容上力求丰富、在体裁上力求多样,除了有名的《文化岗位》,还有 《青年记者》《音乐阵线》《救亡日报星期刊》以及《十字衔》等。1940年10月,《救亡日报》在认真研究和讨论读者意见的基础上,另外增辟了一个通俗的趣味性综合小副刊《十字街》。《十字街》位于第三版下半部分,仅占5栏版面,共2500字,每天要求除补白外至少有7-8个题目,内容力求包罗万象。《十字街》自始至终坚持同读者站在一起,并通过读者与广大群众建立了密切的联系。于是,《救亡日报》从一份最初主要面向知识分子的报纸,成长为广大市民朋友普遍接受的新闻读物。

五、启示

《救亡日报》在中国共产党的领导下,坚持自力更生和自我发展,经营与报业相关的广告业、印刷业与文化传播业等多种产业,使报社走上了一条集团式的规模扩张之路,既改善了报社的经济状况,又推动了抗日事业的发展,给后人办报提供了有益的启示。

首先,办报要坚持正确的政治方向。坚持正确的政治方向,就是要坚决维护民族和国家的根本利益,坚决满足最广大人民群众的生产生活需求。《救亡日报》坚定执行中国共产党的抗日民族统一战线方针,尽最大努力去争取国民党左派、中间派及无党派人士等势力,宣传地方实力派,特别是广西实力派桂系的一些抗战业绩和改革措施,运用各种方式正面宣传中国共产党领导的抗日活动。《救亡日报》“高举团结、抗战、救亡的旗帜,以‘为动员一切力量争取抗战胜利而斗争为舆论动员的中心原则,采取‘灵活客观,团结抗战的舆论动员策略,取得了卓有成效的舆论动员效应”[6]。这使得《救亡日报》的桂林时期成为其最稳定最繁荣的发展阶段。

其次,办报要把新闻舆论工作与人民群众的实际需要结合起来。在夏衍等人提出的“宣传与服务结合,宣传与组织结合”原则的指导下,《救亡日报》开展了以报社为基地的“文艺通讯员运动”,普及文化知识,培养人才;还多次开展义演义卖等募捐活动,支援抗日志士和战争受害者。《救亡日报》在报纸经营中融入了慈善理念,增强了报纸的感染力。

再次,办报要发扬艰苦奋斗的精神。《救亡日报》白手起家,事多人少,条件艰苦。工作人员既无工资又无稿费,仅仅由报社日供两餐、夜供一宿,从总编辑到勤务员,毫无例外。每个月只领几元零用钱,却斗志昂扬,同舟共济,从不叫苦,还处处精打细算,为报社节省各种开支。在抗战精神的鼓舞下,《救亡日报》坚持自力更生,自办印刷厂。这种艰苦奋斗的精神是《救亡日报》在桂林办得风生水起的一大法宝。

[1]广西日报新闻研究室. 救亡日报的风雨岁月[M]. 北京:新华出版社,1987.

[2]倪祖敏.报纸传播业经营管理[M]. 上海:复旦大学出版社,2003.

[3]陈坚,陈抗. 夏衍传[M]. 北京:北京十月文艺出版社,1998.

[4]救亡日报募集事业基金公演话剧发起委员会公布筹办经过申谢各方启事[N]. 救亡日报,1939-10-21.

[5]徐健,周艺. 从《救亡日报》(桂林版)看中国共产党抗日舆论动员的策略[J]. 出版广角,2013(15).