从包世臣《国朝书品》看邓石如行书的创作、审美观的生成

2016-09-28王守民

文/王守民

精英论坛

从包世臣《国朝书品》看邓石如行书的创作、审美观的生成

文/王守民

内容提要:通过对包世臣《国朝书品》中对邓石如书法品级归类的分析,得出包世臣分类的合理性与不合理性的结论。从而结合邓石如的书学观及其行、草书创作,进一步验证其行书创作的价值与意义。碑体行书的发展从明末清初就已经滥觞,实际上在这种滥觞的形势之下,很多书家都有碑帖结合的行书作品出现。在乾隆中期,邓石如的碑体行书已经成熟,它开辟了碑体行、草书新的阈域。碑派思想随着碑体行书的实践日渐成熟,影响到包世臣、康有为、沈曾植、黄绍箕等一批文人书家,这对于清末碑派书学思潮的形成起着不可估量的推动作用。通过正反两方面的论述,以包世臣的评价为主线展开,从邓石如、沈曾植等碑派书家的书学思想着手,通过纵横比较、合理分析得出邓石如行书创作的脉络与特点,由此肯定了其行书的创造性及价值。

《国朝书品》;邓石如;创作;审美观;价值与意义

邓石如(1743—1805),初名琰,字石如。后改字顽伯,号完白山人。作为一介布衣的他,卓然成为清代书坛的大家,这是其自己也都没料想到的。他身处闾巷,“昧爽即起”,勤于临池。遍涉三代吉金、秦砖汉瓦,在篆隶间研磨不懈,终成正果。形成与明末清初崇尚妩媚、甜美的赵董书风的潮流相悖逆的碑派书学风格,这足见邓石如在书学方面的才华和睿智。

一、《国朝书品》对邓石如书法的品评及所定级别的合理性探讨

《国朝书品》是包世臣的重要论著,集中体现了包氏对于清代书家的书学评价态度,评判的标准主要参考唐人张怀瓘《书断》、李嗣真的《书后品》,并在有所发展的基础上,他提出了“五品九等说”。

“五品”指神品、妙品、能品、逸品、佳品。这五品中除神品之外每品又分为上、中、下三等。与张怀瓘相比,多了佳品一种,在每品中又多一品:中品。这种分法比以前的分法细,但却专门为清代书家排列座次。在《国朝书品》[1]中,包世臣列邓石如诸书品第如下:

神品一人邓石如隶及篆书妙品上一人邓石如分及真书妙品下二人邓石如草书逸品上十五人邓石如行书

笔者以为它有一定的局限性:首先,三品分得更细,书法品第的标准却是模糊的,无法做到客观公正地排列次序,列位高低不会做到合理;其次,排列等级是以包世臣个人的喜好而定的。包氏喜欢北碑,他倾向于书写中有篆隶、北碑遗意的书家。邓石如篆隶兼工,自然是首选的书家。最后,品评之中也是有着推崇自己老师的嫌疑。邓石如为包世臣的老师,对包氏影响甚大。沙孟海说:“他的字取法邓石如的多,他用邓的方法,去写北碑,也很有功夫。他对用笔极讲究,有人讥诮他单讲究区区点画,把大的条件反而忽略了,他实在有这个毛病。”[2]

在品评等级次第上要做到公正才是维护评价的权威性的唯一标准。包世臣犯了一个大的错误,就是他把老师邓石如捧得太高了,而忽略、贬低了其他书家。如伊秉绶的隶书并未入包氏法眼这未免不妥。梁启超认为伊秉绶的分书是清代的弁冕,而张舜微则为伊秉绶鸣不平。[3]包氏的品评等级的标准存在一定的偏颇。

再譬如邓石如本人的行书被列为逸品下,也是不恰当的。邓石如化篆隶笔意入行书,成为清代碑派行书之先导,但是由于这种创造性,清代鲜有匹敌者,就至少要列入能品一级。可见包世臣注重的还是篆隶书。而对于这种具有尝试性的创造,包氏还是用趋于保守的眼光去看它的。所以就品评层面就不会有太大的突破。

包世臣的《国朝书品》虽然分的等级多,但是每一品的要求却不高:譬如逸品要求“楚调自歌,不谬风雅”,重点在于不谬风雅。看他列举的人及书体有王时敏行及分书、伊秉绶行书、朱彝尊分及行书。这三人的书法虽然被列入逸品,但是不是很有个性风格的类型。按照包氏的标准,只要是学古,笔墨上稍稍有一些自己的笔法,就可以了。可见,包氏的品评等级的划分也是比较随意、缺乏严谨的考量的。至于最后一个级别—佳品,要求就更低了:“墨守迹象,雅有门庭。”意思就是只要墨守一家,即可入此等级。如桂馥的分书、查士标的行书、钱沣的行书都是恪守一家,虽未能立异标新,但能通过娴熟的笔墨功夫获得包世臣的品评的入场券。

这不由得使我想到了清代的品评有多少公正性与可信度。既然评价不能做到公平,那么这种评价就会变成被利用的工具。评价者会根据自己的价值倾向与审美偏好进行评价。包世臣的《国朝书品》就是在这种情况下写成的。

包世臣对邓石如书法存在着偏爱,但是偏爱邓石如的书家又何止包世臣一人。有清一代,赏识包氏者大有人在。《国朝书品》是邓石如书法为诸人认识的一个窗口。由于包氏的推荐,邓石如在清代书坛的地位更加稳固了。

沙孟海先生评价说:“清代书人,公推为卓然大家的,不是东阁学士刘墉,也不是内阁学士翁方纲,偏偏是那位藤杖芒鞋的邓石如。”[4]在《国朝书品》的影响下,邓石如在清代及民国的影响日益扩大。

二、清人对邓石如书法的认知评价及碑学的创作溯源

以包世臣《国朝书品》为界,清代对于邓石如书法的评价可分为两大类:一类是《国朝书品》产生之前的评价,以朱珪、曹文埴、刘墉、刘锡熊为代表;另一类是《国朝书品》产生之后的评价,以杨守敬、赵之谦、向燊云、王潜刚、沈曾植为代表。

曹文埴曾对人言:“此江南高士邓先生也,其四体书皆为国朝第一。”[5]他们承认邓石如的书学地位,但是没有以文字的形式记录下来,更没有具体到每一种书体谈得那么详细。描述方面则是包世臣详细而又具体。包世臣以后的书家的评论,都以包世臣的评价为参考,评价细化至某种书写工具、书体。如杨守敬评云:“顽伯以柔毫作篆,博大精深,包慎伯推为直接二李,非过誉也。”[6]杨氏承包氏之评价,实是发肺腑之言。向燊云讲得更详细:“山人篆隶纯守汉人矩矱,楷书直逼北魏诸碑,不参唐人一笔。行草又以篆分之法入之,一洗圆润之习,遂开有清一代碑学之宗。”[7]

向氏对于邓石如行草书的论述,赞誉有加,称其是开宗立派之作。诚然,碑体行草书在清代还是以邓石如为自觉地进行创作探索第一人。以篆分之法为行草书,实属戛戛独造,开辟新的审美阈域。康有为也把邓石如楷书气息定位为高古质朴,其厚实的中锋运笔,运用到南北碑中,气息规模自然高古。

王潜刚在《清人书评》中说:“完白山人草书颇清健,包氏《艺舟双楫·论书》故意推尊山人之篆、隶、真书,而特贬其草书为‘不入晋法’,且谓‘留草书一席以待后人’,意颇自负。”[8]王潜刚是清代赞美邓石如草书、贬斥包世臣评价不公允的第一人。

到了沈曾植,开始注意到了行、楷、隶、篆书体的通变,注重学习篆书要参隶势,学习楷书要参隶势,是因为这样的参法是通于古法的途径,会给人以质朴古拙的审美趣味。

包世臣以后的书学批评日益完善,对于包氏在《艺舟双楫》中所列的关于邓石如的书学观点,逐渐地把碑当作批判的对象。这不是谁都能做到的。随着书学的发展,包世臣《艺舟双楫》中碑学方面观点的缺陷日益暴露出来。后世的书家以及书学研究者、批评家逐渐提出与包氏不同的看法,而指出包世臣的观点过于偏激,而提出了新观点。这才为碑学的发展创造了一个良好的发展环境。

包世臣书法与邓石如的相比,包氏缺少了邓氏笔下的篆隶书之根柢,笔底所以没有古厚苍劲的审美气息。篆隶之笔法很重要,它可以让书写直接汉代古风,格调气息上绕开六朝唐宋元明诸朝的姿媚,得到朴拙厚重的秦汉遗韵。

沙孟海先生在论及邓石如时说:“他平生用力于篆隶最深,他用作隶的方法作真书,真书的造就,比隶书稍逊一步。那时谈金石之学的,虽然一天天多起来,但谁有这个大力能够直接去写六朝碑呢?邓石如的真书,全法六朝碑的,因为他对汉碑已很有根柢了,趁势去写六朝碑,是毫不费力的……”[9]

杨翰在《息柯杂著》中也说:“完白山人篆法直接周、秦,真书深于六朝人,盖以篆、隶用笔之法行之,姿媚中别饶古泽。”[10]

邓石如书法创作中以篆隶笔意是自然而然就有的,这与他长期书写篆隶书体有关。可以这么说,凡是有篆隶书功底的书家,创作时无论写什么书体,笔下都会有相似的线条与气韵。那就是金石气了。

邓石如以碑的线条去书写行草书,是行草书创作上的一大创举。这在当时是非常有意义的。可以说,他承明末清初书家碑派创作之遗绪,又不遗余力去实践,终成碑体行书的正果。明末清初的书家已经有了碑学的创作体验,可以称这一时期为碑学创作的滥觞期。这一时期涉足碑体行书创作的书家比较多,周亮工、倪元璐、王铎都有尝试。现以周亮工为例述说之。

周亮工(1612—1672),河南祥符人。明崇祯十三年(1640)进士,官御史。周氏精研六书之字与金石篆刻,其书法刚健质朴,有浓郁的隶书意味。用线刚折中见质朴,虚和中见圆劲。比如《丽人行冰上诗》篆隶法时见其中,起伏隐现,阴阳向背皆有意态。

可以说,周亮工是清初第一位在碑学方面进行尝试并形成独特碑派书风的书家。篆隶书与其他书体的融合在明末清初书家的实践中已经是非常普遍的现象。这与明清时期碑帖的拓本资料的收藏与鉴赏活动有关。这一时期出现的收藏拓本,林林总总,几乎囊括了碑学经典名碑的十之六七。清代碑学兴起,碑帖的收藏于丰富的积累,乃为重要的物质条件之一。

以邓石如为代表的清代中期碑派书家,承前继后,手秉篆隶之法,写楷写行写草,实现了碑帖融合,促使清代后期碑学理论的形成与碑派书法的发展与繁荣。邓石如在碑体行草书方面的筚路蓝缕之功,更奠定了他在碑学方面的重镇之地位。

三、邓石如碑体行草书的发展过程及其行书创作、审美观形成

在包世臣《国朝书品》中,邓石如的碑体草书列能品上,行书列逸品上。除了包氏对于师邓石如篆隶书偏爱的因素,以及他在论书中讲的比较激进的话之外,客观地看邓石如在清代书坛的地位,并不像包世臣所说的那样高。甚至有人认为邓石如身居陋巷,闻见狭隘,胸中少古人数卷书,下笔之顷,未能免俗。

笔者把邓石如部分行草书作品进行了梳理如下表。

从表中可以发现,邓石如的行草书的发展可以分为三个阶段:学习黄庭坚帖的阶段学习赵孟、董其昌帖的阶段,学习董其昌碑帖结合阶段。邓石如在行草书阶段,并不是随意加进篆隶笔意,而是谨慎有加,循序渐进,碑帖结合在邓石如书法创作中也是有一定的阶段和步骤的。与包世臣相比,包氏后期又复归帖学寻求突破,在学习碑帖中找出帖派源流,实践自己的书学观。他们把碑学与帖学完全分开,而是自然而然地把它们当作必须要学习的对象,不分孰轻孰重,不厚此薄彼,最终再取得了碑帖交融的审美效果。

在用笔上,包世臣讲求执笔用笔、笔画中实。运笔借鉴黄小仲的方法,铺毫下压,隶意充盈。包世臣的书学思想受到了邓石如的影响,邓石如是受到印章的启发。沈曾植说:“安吴‘中画丰满’之说,出自怀宁。怀宁以摹印法论书,如疏处可走马,密处不会通风,亦印家诀也。”[11]

邓石如运笔讲求笔笔厚实,粗细相近,似逆水行舟,且行且驻;爽不见滑,巧中见拙。他还把楷书的笔法融进汉隶书写中,他的楷书笔法源于魏碑笔法而非唐楷。所以在一些笔画的处理上,我们看到的是一种梳理与唐楷的生拙的美感。这种生拙之美,应该来源于邓氏的独到的审美倾向:他遍涉秦汉钟鼎彝器、瓦当碑额,在民间的书法中攫取了大量的书写灵感,以至于后期的书法创作的底气十分厚重、强劲。

包世臣善用侧锋,邓石如则中侧兼顾。铺毫要做到平实,其实也不是那么容易做到的。他的《艺舟双楫》风靡天下,影响了一大批人。他以此自矜为右军后一人,实为太过。然而何绍基则提出包氏不能平直自由。用笔的正与侧,与执笔方法有关。邓石如的执笔是悬腕双钩,书写时管随指转,所以中锋为主的线条间带侧锋,与包世臣的侧锋为主的运笔有很大的不同。

作品名称 书体 年代 风格特征 用笔《一塘蒲过》 行草 不详 米芾、黄庭坚 帖派,时见侧锋枯笔《观化楼夜眺》 行书 乾隆戊申(1788) 碑味浓郁,结字似黄庭坚《赠俪生四体书屏》 行书 乾隆庚戌(1790) 有碑味,运笔结字似黄庭坚 浓墨枯笔,中侧锋结合《赠香泉先生诗册》 行书 乾隆壬子(1792) 有拙味,结字似赵松雪 帖派为主,枯淡结合《山家清事》诗卷 行草 嘉庆丁巳(1797) 碑派拙味,似董其昌 时见拙趣,中侧兼顾《山居早起》 行草 不详 碑派生拙味,胎息董其昌 浓墨枯笔、中侧锋兼顾《海为天是联》 草书 嘉庆甲子(1804) 浑朴苍茫,神自董其昌 羊毫铺毫绞转《盖以千寻》横卷 行草 不详 苍浑古拙,类黄庭坚 羊毫绞转,中侧兼顾

与邓石如一样,包世臣则“自变欧、褚,抽挈发笴”,唐人书法是绕不过去的。由唐人书法上溯追六朝古风,是学习古法的通衢。邓石如晚年致力于欧体楷书的学习。他的楷书《答谢中书》有六朝风骨,结体全然欧法,劲健丰厚之至。

沈曾植说:“翁晚年推欧楷,意所见有亦所涉者与?”[13]

包世臣学习唐人书,也许是邓石如楷书的潜移默化的影响所致。包氏溯源欧阳询、杨凝式,学力功夫较深,而邓石如行草弊在浅薄,足见其用功不在于此。清刘咸炘认为包世臣疏于考据而好大言,在很多碑刻的源流互证上都是凭着主观臆断,这势必会造成学习上的偏颇。

邓石如行书创作、审美观是在篆隶书学习过程中逐渐形成的,在取法过程中不同书体之间又有着笔法上的渊源与运笔上的相似,所以在清代金石学大兴的背景之下,书家在创作中实现碑帖结合,应是书法发展的必然。

四、邓石如书法的碑体行书价值意义

包世臣《国朝书品》把邓石如的书法推举得很高,篆隶书成就自不必说,草书列为能品上,行书列为逸品上。足可见包氏对其何等的青睐。邓石如行草书在后期与碑体结合,被誉为碑体行草书。包世臣取法之,在笔法上有所改变,形成自己的独特风格。如果没有邓石如的书法,包世臣的书法实践和理论研究也不可能有如此大的成就。因此,邓石如的碑体行书有着不可忽略的价值和意义,于今天的书法创作与研究来看,仍旧具有很大的启发性。

首先,碑帖结合的学习方法,是体现中和之美的书学观。古人学书碑与帖没有分得很开。写到熟练时自然熔为一炉,所谓“规矩从心,中和为的”。学古法又不为古法所囿,实现笔法与自己心意的结合,也是一种中和。这在明末清初属于个性解放的思潮。赵宧光、王铎、傅山、黄道周等书家无一不是法晋唐而追求个性的书家,书法在遵循古法的基础上,又不乏个人性情,实属难得。

其次,书体之间的贯通、融化,使得篆隶与楷、行、草书的联系更加紧密。篆隶书成了楷、行、草书学习深入的基础。马宗霍《霎雨楼笔谈》:“完白以隶笔作篆,故篆势方,以隶意入分,故分势圆。两者皆得之冥悟,而实与古合。然卒不能侪于古者,以胸中少古人数卷书耳。”[14]在马宗霍看来,邓石如最后的成就还是取决于自己的学养积淀。这是非常公允的评说。

再次,重笔法结构。笔法决定结构,王铎说:“书法贵得古人结构,近观学书者,动效时流。古难今易,古深奥奇变,今嫩弱俗稚,易学故也。”[15]结构要得到,首要的是重笔法,笔法首重执笔,执笔法直接决定书写效果。邓石如的双钩悬腕执笔法继承了明代高堂大轴的书写方法,形成了遒媚流丽又不乏厚重的碑派书法线条,其碑体行书的审美观继承并发展了明末清初的书家碑派书法创作观、审美观。赵孟、董其昌书风一出,天下翕然而从之。然而学者各有所得,结构各异,缘于笔法上人人殊异。八大山人、倪元璐、邓石如都学董其昌,让气韵神采各个不同。笔法使然,结构使然。邓石如的笔法启发了后人的碑体行草书创作。

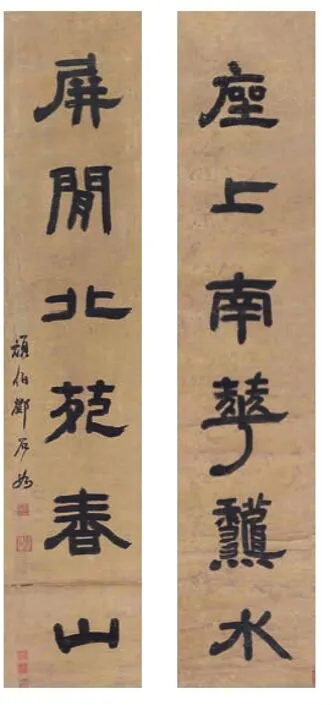

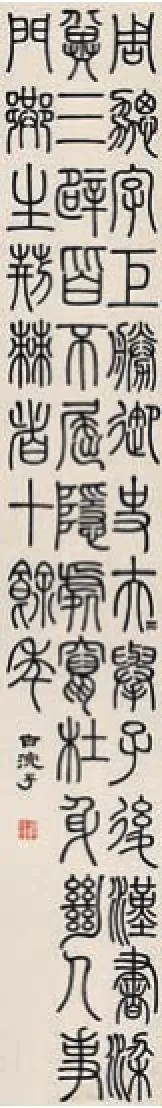

清 包世臣 楷书八言联 绢本 146cm×24.2cm×2 1824年 中国国家博物馆藏

清 邓石如 隶书六言 联纸本 133cm×27.8cm×2 中国国家博物馆藏

邓石如 赠曹俪笙先生论古人四体书屏之 四134.2cm×19.8cm 安徽博物院藏

最后,以印入书,计白当黑。印从书出,书亦从印出,印与书原本是不分的。书家直接以书入印者甚多。邓石如、吴昌硕、赵之谦等都是在践行过程中豁然有悟、别开法门的。黑白关系的关照,实际上是对矛盾的关照,这是书家在书法学习过程中对空间的运用和处理。邓石如能巧妙地把篆刻中的黑白对比运用到书写中,足见其过人的胆略与智慧及审美境界的与众不同。

邓石如书法对于后世碑派书学发展意义重大,他以自己的书学实践,验证了碑与帖之间相互交融、和合统一的书法美学观。同时,他也承明末碑派滥觞之大势,成为清代碑学发展的中流砥柱。他的书法实践,开启了明清书坛的新气象,引导了人们在碑学方面进行新的思考,寻找新的生机。一介布衣邓石如的书法,气度之大,以至于在清代中期碑派书法创作、书学审美思潮的生成过程中,其价值与意义都是不可估量的。

注释:

[1]包世臣.艺舟双辑[M]//历代书法论文选.上海:上海书画出版社,2012:657—660.

[2]沙孟海.沙孟海论艺[M].上海:上海书画出版社,2010:19.

[3]张舜微《艺苑丛话》:“论及清代隶书,吾必推伊汀州为第一。梁任公题《伊墨卿临汉碑立轴》有云:‘墨卿先生分书,品第在完白山人之上,有清一代弁冕也。’此乃定评,非任公一人之私言也。”

[4]沙孟海.近三百年的书学[J]//沙孟海论艺.上海:上海书画出版社,2010.

[5]包世臣.完白山人传[M]//包世臣全集·艺舟双辑(卷6).合肥:黄山书社,1994:432.

[6]马宗霍.书林藻鉴(卷12)[M].北京:文物出版社,1984:222.

[7]同上。

[8]王潜刚.清人书评[M]//历代书法论文选续编.上海:上海书画出版社,2012:815.

[9]沙孟海.沙孟海论艺[M].上海:上海书画出版社,2010:19.

[10]王潜刚.清人书评[M]//历代书法论文选续编.上海:上海书画出版社,2012:815.

[11]沈曾植.海日楼札丛(卷八)[M].上海:上海古籍出版社,2009:337.

[12]王潜刚.清人书评[M]//历代书法论文选续编.上海:上海书画出版社,2012:815.

[13]沈曾植.海日楼札丛(卷八)[M].上海:上海古籍出版社,2009:927.

[14]马宗霍.书林藻鉴(卷12)[M].北京:文物出版社,1984:222.

[15]王铎论书选注[M]//中国书法全集 ·王铎卷.北京:荣宝斋出版社,1993.

作者系泉州师范学院文学与传播学院教师、博士

约稿、责编:秦金根