新闻隐喻的评价功能对比分析

2016-09-26兰杰郭越

兰杰 郭越

摘要:语言学概念隐喻理论认为,隐喻作为一种语言资源,具有评价功能,概念隐喻的评价属于隐性评价。以此为分析视角,从《中国日报》和《纽约时报》涉疆新闻报道中各类隐喻的使用频率的统计,对各类概念隐喻在情感系统、判断系统和鉴赏系统中的正面评价和负面评价功能的共性和差异进行了研究;探究了这两份报纸使用不同隐喻语言资源的动因。两份报纸都倾向于用本体隐喻来表达评价意义,主要分布在判断系统中;《中国日报》使用的正面隐喻更多,评价对象是中国政府和反恐;《纽约时报》负面隐喻多,评价对象主要是中国政府和少数民族问题。意识形态和叙事目的是造成隐喻使用差异的主要因素。

关键词:概念隐喻;评价理论;涉疆新闻

中图分类号:G212;H315 文献标识码: A 文章编号:

一、概念隐喻和评价系统

1980年,莱考夫和约翰逊在《我们赖以生存的隐喻》一书中指出: 生活中处处有隐喻,不仅在语言中,还存在于思维和行为中,人类思维过程在很大程度上是隐喻的。概念隐喻的认知机制是将源域的图式结构映射到目标域,通过源域的结构来构建和理解目标域。[1]3因此他们根据不同源域把概念隐喻分为三类, 分别为:结构隐喻、方位隐喻和实体隐喻。结构隐喻是指用一种概念的结构构造另一种概念,使第二种概念的表达更加生动明了。方位隐喻是抽象的概念系统通过空间概念系统组织起来的。实体隐喻是我们用不同方式把对事件、活动、情感和思想等看法通过一些实体、物质来表达出来。

在二十世纪末,马丁进一步发展了话语评价的研究,在系统功能语法的研究基础上创立了评价系统。评价系统理论包括态度、介入、极差这三个子系统。态度系统处理的是情感、判断、鉴赏这三类态度,它们分别涉及感情、道德和美学。情感资源和判断资源主要是针对人和人的行为,鉴赏资源主要是针对事物,评价系统包括正面评价和负面评价。

在人际交流过程中,隐喻是一种语言资源,人们借用对源域事物评价的方法来评价目标域的事物,从而实现隐喻的评价功能。[2]139怀特将评价资源分为显性和隐性两种,[3]37显性评价具有明显的含义且容易辨识,而隐性评价在表面上很难看出,需要通过上下文或其他信息来分析得出。[4]概念隐喻的评价就是属于隐性评价。

二、数据描述和分析

首先,收集了2008至2013年《中国日报》《纽约时报》关于新疆群体性突发事件的新闻报道,其次,按照新闻报道主题和报道时间选定了新闻报道34篇,两份报纸各17篇。本研究针对两份报纸中概念隐喻的评价功能做了定量与定性的对比研究。

根据概念隐喻理论框架,得出以下概念隐喻的使用频率:《中国日报》的结构隐喻个数为38个,占24.68%,方位隐喻是25个,占16.23%,本体隐喻是91个,占59.09%;《纽约时报》结构隐喻为88个,占42.31%,方位隐喻是29个,占13.94%,本体隐喻是91个,占44.75%。《中国日报》和《纽约时报》的概念隐喻出现频率的共同点是:第一、本体隐喻所占比例最大,分别为59.09%和44.75%;第二、方位隐喻最少,分别为16.23%和13.94%。差别在于《纽约时报》的隐喻总数多出《中国日报》54个。

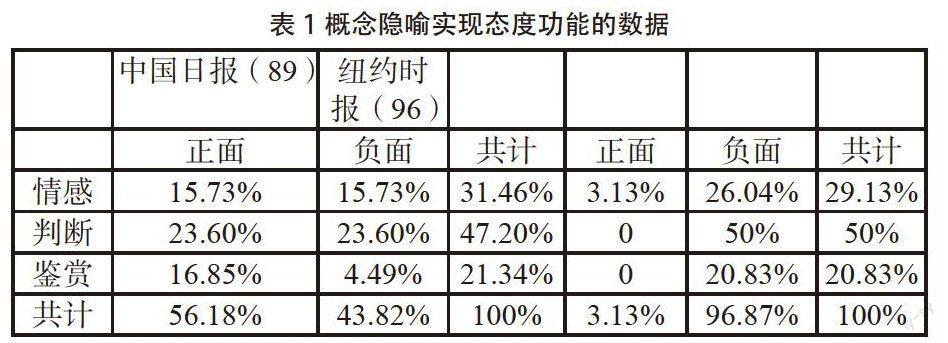

评价系统的态度资源具有正面和负面评价功能,如何使用情感、判断和鉴赏资源反映了媒体的不同交际目的。将统计出来的概念隐喻放入评价系统的态度系统中,得出以下三种态度资源的使用频率,见表1:

根据上表可以看出,在《中国日报》的数据统计中,表达判断的概念隐喻最多,占《中国日报》全部态度资源的47.20%;其次是情感概念隐喻,占31.46%,最后是鉴赏概念隐喻,占21.34%。总体而言,正面态度概念隐喻较多,占56.18%,主要正面评价对象是中国政府,还包括社会生活、反恐行动、各族群众、新疆及主要城市,负面态度隐喻占43.82%。在《纽约时报》中,表达判断的概念隐喻数目最多,占《纽约时报》全部态度资源的50%;其次是情感概念隐喻,占29.13%,鉴赏概念隐喻最少,占20.83%。正面态度概念隐喻的比例较少仅有3.13%,负面比例为96.87%,评价对象主要是中国政府、少数民族问题、反恐行动和中国媒体。

(一)情感系统

情感语言资源是对世间事物、某种现象、人的行为等的心理反应,包括快乐、安全、满意的情感表达。两份报纸中的概念隐喻在情感系统中的数据见表2:

在情感系统中,《纽约时报》的负面情感比例较大,并且每个子系统的负面情感资源比例都远远超过《中国日报》。然而,两份报纸的负面情感隐喻评价对象却是不一样的。例如,在“安全不安全”系统中,《纽约时报》的负面评价对象主要是中国政府、警察和普通百姓,而《中国日报》的负面评价对象主要是暴力恐怖事件。此外,《中国日报》正面情感隐喻比例较高,评价对象主要是中国政府。

1.结构隐喻

(1)In a commentary by Peoples Daily published on Saturday, it says: “Social turmoil is a disaster for people in Xinjiang.” (Government Pledges to Clamp Down on Terrorism in Xinjiang, China Daily, June 30, 2013)

(2) Those episodes have kindled fears of a repeat of the events of July 5, 2009, when protests in Xinjiangs regional capital, Urumqi, grew into street attacks that left at least 197 residents dead, most of them Han Chinese, by far the countrys biggest ethnic group. (Chinese Police Blame Religious Extremists for Violence in Region, New York Times, June 30, 2013)

这两个例子都来自2013年鄯善“6.26”暴力恐怖袭击事件的报道,且都含有表达负面情感的结构隐喻,评价对象均为暴恐事件。《中国日报》使用“灾难”隐喻,清晰地表达了“不快乐”,凸显了这次暴力恐怖事件给群众带来了灾难性的破坏,属于情感系统的“快乐不快乐”子系统。《纽约时报》使用“火”隐喻表达了“不安全”,新闻记者把恐惧投射到“火”的概念中,把突发事件投射到失火原因中,因此,事件引起恐惧就相当于失火引起火灾,使读者的脑海中出现一幅图:这次事件(episode)像点火一样点起了(kindled)“恐惧”(fear)这团大火。

2.方位隐喻

(3) “The imams believed things would be under control, that's why they decided to keep the mosques open,” he said. (Urumqi Looks to the Future with Friday Prayer, China Daily, July 11, 2009)

(4) Many Uyghur say the Uighur casualties have been severely undercounted. (Chinese Question Police Absence in Ethnic Riots, New York Times, July 17, 2009)

这两个例子都来自2009年乌鲁木齐“7·5”事件的后续报道,都含有评价中国政府的“上下”隐喻。在第一个《中国日报》的例子中,“被控制”就是“下”,因此,文中伊玛目说事情都处于控制之下,表明相信中国政府会控制事态发展,表达了对于中国政府的信任和积极的“安全”感,属于情感系统的“安全不安全”子系统。在这里作者引用这个隐喻来间接表达对于中国政府的积极态度。在第二个《纽约时报》的例子中,“少”就是“下”,新闻记者对政府的伤亡统计数据给与了负面评价。仅从上述两个隐喻中可看出,两份报纸对于中国政府的态度截然不同。

3.本体隐喻

(5) The Shanshan riots were one of the innumerable acts of terrorism since the Sept 11, 2001, attacks, which led the US-led West to label terrorism as the biggest threat to national security. (Xinjiang Riots a Lesson for West, China Daily, June 28, 2013)

(6) The government has placed blame for past violence in Xinjiang on groups it accuses of using terror to seek independence for the region, including the East Turkestan Islamic Movement. (27 Die in Rioting in Western China, New York Times, June 26, 2013)

这两个例子都来自2013年鄯善“6.26”暴力恐怖袭击事件的报道。共同点是都运用了本体隐喻中的“物体”隐喻,评价对象都是恐怖主义,并且表达的都是对于恐怖主义的负面情感。不同之处在于,在第一个《中国日报》的例子中,用作者的话来说,恐怖主义可以被加上“对国家安全最大的威胁”的标签,通过这样的描述,读者可以很容易的感觉到恐怖分子带来的“不安全”。在第二个《纽约时报》的例子中,作者将责备看作是可以被放在中国政府指责的恐怖组织上的物体,似乎是对恐怖组织的负面评价,实际上是暗示中国政府的指责缺乏证据。

(二)判断系统

判断是两份报纸中使用最多的态度资源,中美媒体根据各自的道德标准对某些行为做出的判断性的评价,其中包括“社会尊重”和“社会认可”两部分。隐喻在判断系统中的数据结果见表3:

就判断资源而言,《纽约时报》没有正面判断资源,但负面判断资源使用频率较高,“社会认可”子系统达到了68%,其负面评价对象主要是中国政府。在此系统中,《中国日报》的正面评价较高,“社会尊重”达到30.95%,评价对象主要是中国政府,负面评价对象是恐怖分子。

1.结构隐喻

(7) After six decades of development, the Xinjiang Uygur autonomous region was like a peaceful garden until a handful of people shed innocent people's blood in the regional capital of Urumqi.(Calm, Rationality Need of the Hour, China Daily, July 9, 2009)

(8) The government says the rioting was instigated and orchestrated from abroad by those seeking to disrupt Xinjiangs “ethnic harmony”. (China Arrests 319 People in Unrest in Xinjiang, New York Times, August 2, 2009)

上面两个例子都是关于乌鲁木齐“7·5”事件的报道,均含有结构隐喻,且评价对象都是恐怖分子。在第一个《中国日报》的例子中,“让无辜人流血”是一个犯罪隐喻,将这次暴力恐怖事件中无辜群众身上受到的攻击比作犯罪,把群众看作流血的受害者。从这个隐喻中很容易得出这样的结论:恐怖分子是一群没有道德、残忍的凶手,其罪行应该被唾弃,他们属于判断系统中的负面“社会认可”子系统。第二个例子是《纽约时报》转述中国政府的话,句子里含有一个“艺术”隐喻,因为“orchestrate”这个词通常被用于艺术领域,意思是“把(乐曲)编成管弦乐”。这个隐喻的意思是:这次的暴力恐怖事件是由企图破坏新疆民族团结的境外恐怖分子“编写”的。然而,这条新闻紧接着却转述了维吾尔族流亡组织的话。很明显,这是否认了中国政府说法。

2.方位隐喻

(9) A group of religious extremists led by militants trained in overseas terrorist camps was behind the terror attack on civilians in the Xinjiang Uygur autonomous region on Sunday that left six dead and 15 others wounded, the local government said on Monday. (Xinjiang Identifies Terror Organization, China Daily, August 2, 2011)

(10) Four men accused by the government of being behind the bloodshed this summer that claimed dozens of lives in the far western region of Xinjiang have been sentenced to death, the state news media reported on Thursday. (China Sentences Four Uyghur to Death Over Unrest, New York Times, September 15, 2011)

上述案例都来自2011年喀什“7·30”暴力恐怖袭击事件的报道,而且都含有“后”隐喻。“后”隐喻的含义是在某物之后,也就是秘密做某事。这两个例子都是描述“在恐怖袭击的后面”,这就等于藏在后台不被发现,但同 时悄悄策划袭击或流血事件。在第一个《中国日报》的例子中,作者清楚说明了在幕后策划暴恐活动的是宗教极端主义者,通过隐喻表现恐怖分子邪恶和不道德的本质,这属于判断系统的负面“社会认可”子系统;而在第二个《纽约时报》的例子中,作者没有表明在幕后策划的四人是恐怖分子,而只用了“被中国政府指控”来修饰,说明作者并没有将这四人看作恐怖分子,而隐性地将负面评价指向了中国政府。

3.本体隐喻

(11) The local government acted firmly and responded strongly to the violence, took immediate action and prevented further loss of life and property. (Terrorism Can't Curb Progress, China Daily, July 28, 2011)

(12) For many Uyghur, six decades of Chinese rule have been marked by heavy-handed policies that they say marginalize their language, culture and religion. (China Sentences Four Uyghur to Death Over Unrest, New York Times, September 15, 2011)

这两个例子都来自2011年和田“7·18”暴力恐怖袭击事件的报道,两个例子共同点是它们含有“人”隐喻,而且评价对象都是中国政府。第一个例子来自《中国日报》,作者将政府看作一个真实存在的人,因此他或她能够行动和回应。副词“坚定地”和“强硬地”表现了其内在的能力和信念,属于判断系统中的“社会尊重”子系统。第二个《纽约时报》的例子含有一个负面判断评价。中国政府的政策被标记为“压迫的”,作者将这些政策看作非常残酷、具有压迫性的人,旨在对中国政府的政策作出负面评价。

(三)鉴赏系统

鉴赏资源是两份报纸使用较多的语言评价手段,用来评价事物的质量、事物对人的影响和事物的价值,表现出作者的审美视角。这一评价资源有三部分构成:反应、组成和价值。两份报纸中鉴赏系统中的隐喻数据见表4:

《中国日报》的正面鉴赏资源比例较高,而《纽约时报》几乎都是负面鉴赏资源。例如在“反应”子系统中,《中国日报》的正面评价比例较大,评价对象主要是社会生活,而《纽约时报》的负面鉴赏隐喻居多,主要负面评价对象是民族问题;同样,在“价值”子系统中,《中国日报》的正面评价比例较高,评价对象主要是新疆,而《纽约时报》的负面鉴赏隐喻居多,主要评价对象是民族问题。

1.结构隐喻

(14) And the central government is determined that the Xinjiang Uygur autonomous region will continue to walk the path of prosperity and development, so any attempt to hinder that process is doomed to fail. (Terrorism Can't Curb Progress, China Daily, July 28, 2011)

(15) Large parts of the vast region have come under especially strict supervision since mid-2009, when one of the worst episodes of ethnic violence in modern Chinese history left about 200 Han and Uighurs dead in Urumqi. (Police Station Raid Leaves 4 Dead in Western China, New York Times, July 18, 2011)

这两个例子都来自2011年和田“7·18”暴力恐怖袭击事件的报道,都含有表达鉴赏的结构隐喻。第一个《中国日报》的例子将“新疆的发展”看作一段旅程,并且表达了对于“新疆将会继续走这条繁荣发展路线”的信心,这是一个对“新疆”的正面评价。在第二个《纽约时报》的例子中,作者使用了“戏剧”隐喻,将2009年乌鲁木齐“7·5”事件比作最恶劣的“民族暴力事件”中的“一集”,表现了对民族关系的负面态度。

2.方位隐喻

(16) Containing and preventing violent activities should be the top priority for the local government at present. (Taming Terrorist Acts, China Daily, April 25, 2013)

(17) But security forces also make securing government buildings, financial centers and other strategic points a top priority, Mr Tanner said. (Chinese Question Police Absence in Ethnic Riots, New York Times, July 17, 2009)

这两个例子都含有方位隐喻中的“上”隐喻。“上就是好”这个概念在中文和英文中都存在,因此“top priority”就是“首要任务”。在第一个《中国日报》的例子中,新闻记者将“反恐行动”看作政府目前“优先考虑”的事情,强调了反恐行动的重要性和价值。而在第二个《纽约时报》的例子中,虽然作者描写的也是政府的“首要任务”,但却将文中的首要任务描写成“确保政府大楼、金融中心和其他战略点的安全”,因此,美国新闻记者隐性地对中国政府给予了负面评价。

3.本体隐喻

(18) We should bear in mind that stability is in the greatest interest of all people in China, including the people in the Xinjiang Uygur autonomous region.(Order Restored in Urumqi After Carnage, China Daily, July 7, 2009)

(19) Urumqi is a deeply segregated city, with Han Chinese there rarely venturing into the Uighur quarter.(Riots in Western China Amid Ethnic Tension, New York Times, July 6, 2009)

这两个例子都含有容器隐喻,两个隐喻都将某些事物看作有边缘的容器,因此,“在……里”这种介词短语就可以被用来描绘处于某种状态或某个地区的事物。在第一个《中国日报》的例子中,“利益”这个状态被看作容器,“稳定”待在这个容器里,意味着“稳定”拥有“利益”的特质,是对新疆社会形势的正面评价。在第二个《纽约时报》的例子中,容器隐喻给维吾尔居民居住的地方加上了想象的界线,“很少进入维吾尔族区域”也就反映了汉族人民很少走进维吾尔族聚集的地方。这是一个对民族关系的负面鉴赏评价。

在本文的研究中,通过对比分析34篇关于新疆群体性突发事件的中美新闻,发现概念隐喻的评价功能存在三点共性:第一,中美涉疆新闻使用的隐喻类型大体相似。第二,概念隐喻可以表达评价意义,且两份报纸都倾向于用本体隐喻来表达评价意义,特别是拟人和容器隐喻使用较多;第三,中美涉疆新闻中概念隐喻的评价性资源集中分布于判断子系统。

同时,中美涉疆新闻中概念隐喻的评价功能存在差异:《中国日报》呈现更多正面态度,评价对象主要是中国政府和维稳,《纽约时报》负面态度较多,评价对象主要是中国政府和民族问题。同时,两份报纸对于中国政府的态度截然不同。

三、原因分析

新闻中大量出现的概念隐喻反映了共同的认知策略。在皮特里看来,隐喻是一座推理的桥梁,也就是说,利用人们熟悉的事物,在新旧事物之间架桥,隐喻可以降低人们理解信息的难度。[5]438从另一角度看,新闻通常被认为是公正客观的,公众很难觉察新闻语言中隐藏的意识形态,而新闻隐喻中也包含了作者的意识形态。正如冯德正所说,隐喻能够不加描述地、模糊地表达某种态度。[6]因此隐喻具有潜在的评价功能,能表达作者的态度并激起受众的情感反应。《中国日报》和《纽约时报》使用的概念隐喻类型大体类似,并且都倾向于使用本体隐喻,是由于人们习惯于物质化或拟人化一些抽象的概念来达到描述或解释这些概念的目的。两份报纸中用于表达判断的概念隐喻所占比例都最大,这是由政治新闻话语的特点决定的,因为政治新闻话语中常常涉及到各方面对国家行为是否合理、是否符合规定等的评价。[7]本文分析的新闻语篇属于政治新闻,主题是涉疆群体性突发事件,此类社会事件与犯罪、破坏社会稳定、违反道德标准有关,因此新闻作者也倾向于使用隐喻对相关人物例如中国政府、恐怖分子等做出判断,新闻中就会出现较多与“社会尊重”和“社会道德”有关的评价。

正如许多学者讨论过的那样,隐喻评价的差异可以归于不同的意识形态,新闻媒体在传递信息和评价事物时都会表达各自的价值观。美国新闻媒体对中国新疆长期以来所持的负面态度反映了他们的政治立场和意识形态。 从上述分析得知,《纽约时报》对新疆群体性突发事件呈现了更多负面隐喻评价,说明美国媒体旨在通过负面报道诋毁新疆形象。此外,中国经济的快速发展引起了西方世界的恐慌,因此美国新闻媒体涉疆新闻的负面态度也是西方企图阻止中国崛起的一种语言战略。在某种意义上,美国新闻产业是有效的政治工具,目的在于形成只有利于他们政治目的的舆论场。他们试图在新闻中使用概念隐喻来传播对中国的负面评价和偏见,来瓦解中国在世界舞台上的形象。两份报纸对于中国政府和恐怖分子呈现出完全不同的态度。中国记者努力让受众了解境外恐怖分子的残忍暴行,真实描写中国政府坚决打击恐怖分子的决心和举措,而美国记者则赋予恐怖分子以正义性和合法性,并将中国政府描写成压迫者。美国这样企图分裂中国就是为了实现他们的长期利益和最大化的国家利益。[8]

差异也与叙事目的有关。新闻叙事最本质的叙事目的就是求真,[9]但是,记者自身的叙事目的是建立在各自的价值观上的。记者通过选择某些隐喻来彰显某种意义,达到其叙事效果,除了使复杂的事物变得简单易懂,符合新闻叙事的基本要求之外,隐喻的选择能更好地表达和实现自己的叙事目的。[10]《中国日报》使用较多正面态度隐喻来真实反映中国政府在处理事件时的正义,对公众的关怀和打击恐怖分子的能力,目的在于向读者传递对于中国政府的正面评价,在国际舞台上构建真实良好的中国政府形象。而《纽约时报》则对此视而不见,反而使用大量负面态度隐喻来歪曲事实,企图丑化中国政府的国际形象。

四、结论

作为一种语言资源,隐喻在人际交往过程中常常被赋予一定的评价意义,用来表达作者或说话人的态度或看法,人们借用对源域事物评价的方法来评价目标域的事物,通过具体的物体、抽象的概念、空间的方位或人体结构等事物来表达正面或负面态度,通过构建不同的情感强度,从而实现隐喻的评价功能。中美报纸在新疆群体性突发事件报道中的不同隐喻观反映出不同的交际目的。

参考文献:

[1]Lakoff,G.&M.Johnson.Metaphors We Live By [M].Chicago:University of Chicago Press,1980.

[2]束定芳.隐喻学研究[M].上海:上海外语教育出版社,2000.

[3]White, P.R.R. Evaluative semantics and ideological positioning in journalistic discourse- a new frame - work for analysis [M]//LASSEN,I.Mediating Ideology in Text and Image:ten critical studies. John Benjamins, Amsterdam, 2006.

[4]曹进,马冬梅.英语新闻标题中的隐喻及其传播功能[J].新闻界,2008(4).

[5]Petrie,H.Metaphor and learning[M].Cambridge:Cambridge University press,1980.

[6]冯德正.隐喻的评价功能[D].山东大学硕士学位论文,2008.

[7]葛琴.基于态度系统的汉英政治新闻语篇对比分析[J].外国语言文学,2015(2).

[8]李建军.对西方媒体妖魔化中国的剖析[J].当代传播,2009(6).

[9]华进.云之话语,钟之逻辑:叙事学视域下的网络新闻研究[D].华中科技大学博士学位论文, 2013.

[10]霍敏.新闻报道的叙事学分析[D].暨南大学硕士学位论文,2005.

作者简介:兰杰(1960-),男,四川岳池人,新疆大学外国语学院教授,从事语言学及应用语言学研究。

郭越(1990-),女,新疆乌鲁木齐人,新疆大学外国语学院研究生。

(责任编辑:杨立民)

基金项目:国家社科基金西部项目“新疆群体性冲突事件的传媒引导研究”(13XXW009);

新疆研究生科研创新项目“中美涉疆报道话语方式对比研究”(XJGRI2014001)。