我国城镇化道路:反思与破局

2016-09-24刘群

刘 群

(上海复旦规划建筑设计研究院有限公司 上海 200000)

我国城镇化道路:反思与破局

刘群

(上海复旦规划建筑设计研究院有限公司上海200000)

基于小城镇和大城市两大城镇化主体视角,运用定量分析和定性分析相结合的方法,首先,分析了我国城镇化的现状空间布局,认为:我国快速城镇化发展地区仍集中在以大城市为中心的城镇群地区,小城镇以大城市的发展为先决条件;其次,分析了二者承担城镇化重任的可行性,认为:小城镇的城镇化发展动力普遍不足,北京、上海等特大城市并未过度集聚,而是集聚得还不够。城市病并不是城市过度集聚的必然结果,大城市现存的城市病是可以通过科学合理的人口规模预测、户籍制度改革、城市空间布局优化、城市规划管理手段创新等措施而得以预防和缓解; 最后,就我国城镇化发展道路的破局提出若干政策建议。

城镇化道路;反思;破局

二十多年以来,关于我国城镇化发展道路的论争从没有停止过,多种观点的争论,主要聚焦于小城镇和大城市两种城镇化发展主体的探讨,并主要就城市规模、经济效益、城市问题等展开。为进一步探讨小城镇和大城市在我国城镇化发展道路中扮演的角色,本文尝试以小城镇和大城市两个主流城镇化主体为对象,分别就两者在我国城镇化发展空间格局中的重要性和地位进行思考,以期对我国城镇化发展政策的制定提供若干有益建议。

1 城镇化道路主要论争

1.1小城镇论

“小城镇论”是我国城镇化发展道路的最早探索和最初立论,主要强调通过农村工业化进程实现农村人口离土不离乡的空间转移,通过优先积极发展农村小城镇来推动中国城镇化进程[1]。“离土不离乡”“进厂不进城”是“小城镇论”的典型模式[2]。其核心是促进小城镇的发展,强调就地城镇化,不鼓励人口进行大范围的自由流动。

温铁军、胡少维等学者是小城镇论的代表,温铁军指出在国家没有投资的情况下小城镇仍大量增加的客观事实是对小城镇论的极大认可[3]。胡少维认为增加农民需求是保证全国消费增长的关键,而提高农民收入的根本措施就是减少农民数量,即选择发展小城镇发展道路[4]。更有学者将2008年以来部分县域经济人口的快速集聚现象作为小城镇论的重要依据,但事实上县域单元人口的快速集聚是伴随持续高速的固定资产投资投入而产生的。

1.2大城市论

“大城市论”是相对“小城镇论”而提出的,持此观点的学者认为“小城镇论”忽视了小城镇在城市规模效益上的劣势,并明确指出大城市具有远高于小城镇的要素集聚度和城市规模效益[5]。

房维中、范存仁和王小鲁等学者认为我国城市规模在100~400万间时城市规模效益最优[6]。樊钢认为我国作为一个人口大国,今后50年再出现500~1 000个200万人口以上的城市并不算多[7]。于晓明指出“大城市超前增长”是普遍规律,大城市规模效益好于小城镇,走集约化、建设大城市的城镇化发展道路是我国城镇化发展的必然选择[8]。这些观点是“大城市论”的典型说法。大城市的城市病问题是其他学者质疑“大城市论”的主要依据,并得出“大城市饱和说”等说法。

2 城镇化发展的空间分布特点

2.1城镇化水平的空间非均衡性

我国东部地区城镇化水平及居民人均收入明显高于我国东北部和中西部地区,城镇化发展的空间不均衡特征明显。2013年我国东部地区城镇化率分别是东北部、中部和西部地区的1.04倍、1.30倍和1.37倍(图1),东部地区城镇化水平优势明显。同时东部地区城镇和农村居民的人均可支配收入明显高于东北部、中部和西部地区,居民人均收入水平较高,城镇化质量较好[9]。2013年我国东部地区城镇居民人均可支配收入分别为东北部、中部和西部地区的1.42倍、1.43倍和1.43倍,东部农村居民人均可支配收入分别为东北部、中部和西部地区的1.22倍、1.44倍和1.76倍(图2)。

2.2县域经济“城市群化、空间差异化”特征明显

县域经济发达的中小城市以城市群为主要空间载体,集中分布于东部沿海发达地区,东中西部县域经济发展水平差距明显。从我国新型城镇化质量500强县市分布看,前100强县市全部被纳入我国主体功能区规划确定的21个城市化地区,城市群覆盖率达100%;以京津冀、长三角、珠三角为代表的东部城镇群覆盖251个县市,覆盖率为63%,中、西部城镇群覆盖率仅为25%和12%。从2013年度中国中小城市综合实力百强县市分布看,被纳入21个城市群地区的县市数量达89个,城市群覆盖率达89%,其中东部城镇群覆盖率达71%。

2.3东部沿海城市群实力强劲

以京津冀、长三角、珠三角为代表的东部沿海城市群经济效益显著,发展成效斐然。2013年京津冀都市圈以仅占全国2%的国土面积创造了全国11%的经济总量。2013年长江三角洲地区集聚人口总量达1.7亿,以仅占全国2%的国土面积集中了全国约12%的人口和约21%的经济总量。2013年珠江三角洲地区集聚人口规模总量达0.6亿,以仅占全国0.6%的国土面积集中了全国约4%的人口和9%的经济总量。京津冀、长三角、珠三角三大城市群综合经济实力强劲,已然成为我国经济增长的重要引擎和经济发展的主战场①。

2.4城市群网络日趋形成

改革开放以来,我国城市的数量和规模急剧增加,以特大城市和大城市为基础的城市群数量也不断增加,并呈现由东部沿海逐渐向中西部延伸的空间演变趋势。由国家住建部发布的《全国城镇体系规划(2006-2020年)》搭建了我国城市群发展的“3+13+X”骨架,由国家发改委发布的《全国主体功能区规划(2010-2020)》划定了全国21个主要城市化地区,由中科院发布的《2010中国城市群发展报告》划定了3个世界级城市群,12个达标城市群和8个未达标城市群。从国家各部委及相关研究机构的规划、报告中均可以看出,覆盖我国东中西部地区的城市群网络已然形成,并逐渐趋于成熟。

3 中国城镇化道路研究的反思

3.1县域经济能否承担未来中国城镇化道路的重任

从市场规律来看,人口普遍流向以大城市为核心的城市群地区。2005~2010年全国第五、六次人口普查期间,我国人口规模的高增长地区主要集中在京津冀、长三角、珠三角、成渝等城市群,并且城市群内部人口由中心向外围的一体化蔓延趋势明显,人口逐渐从中心城市向中心城市周边县域经济扩散蔓延(图3)。在全国范围内的其他人口高增长点则普遍分布于哈尔滨、太原、西安、郑州、厦门、贵阳、昆明等省会、直辖市地区,而且部分人口高增长点地区的人口出现缓慢向周边区县蔓延的趋势。

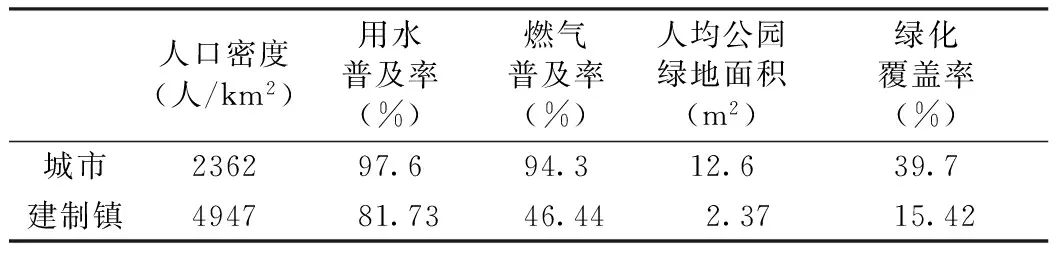

从小城镇发展存在问题看,小城镇普遍存在县域经济低效、城市基础设施落后、地方政府债务高垒等问题,城镇化发展动力普遍不足。一是县域经济低效。我国大部分中小城市及小城镇城市规模普遍偏小,产业发展均处于工业化的初期发展阶段,工业发展多以处于价值链低端的资源密集型和劳动密集型产业为主,工业企业整体呈现规模小,布局分散、效益低下、高污染等特征,县域经济总量整体不高[10]。而且城镇资源利用效率低下,城镇土地闲置或低效利用的现象仍大量存在。二是城市基础设施落后(表1)。小城镇的城镇基础设施建设均较为落后,城乡规划、建设和管理水平有待进一步提高。2013年我国建制镇的用水普及率仅为81.73%,燃气普及率仅为46.44%,人均公园绿地面积仅2.37m2,绿化覆盖率仅为15.42%,远落后于我国城市的基础设施建设水平。三是地方政府债务高垒。一方面是由地方政府大力兴办乡镇企业而产生的“生产性”债务;一方面是地方政府在为“加速”地方城镇化速度,盲目大拆大建[11]而产生的“非生产性”债务。鄂尔多斯、云南呈贡新城、郑州郑东新城、镇江丹徒等典型的空城就是对地方政府举债进行过度开发的一个很好的印证。

表1 2013年中国城市、县城、建制镇城市基础设施对比

数据来源:2014年中国城市统计年鉴

从县域经济的空间分布特点看,综合经济实力较强的县域单元基本位于东部地区发达城市群,县域经济的发展以大城市发展为先决条件。东部地区县域经济的发展主要得益于东部地区优越的宏观经济背景及特大城市、大城市巨大的经济溢出。如昆山制造业发达的一个重要原因就在于其靠近上海的地缘优势,上海高度发达的现代服务业为昆山的制造业发展提供了优越、便利的贸易、港口、金融等服务,助推了昆山制造业的发展[12]。但中西部地区城市经济实力整体偏弱,对周边县域经济的经济溢出较为有限,广大的中西部欠发达地区小城镇集聚发展乏力,恐难担当我国未来城镇化的重任。

3.2中国大城市容量是否趋于饱和

否定“大城市论”观点的学者反驳的主要论据是大城市人口密度过大,容量趋于饱和以及大城市集聚导致城市病等两个论断。

大城市容量趋于饱和?其实不然。

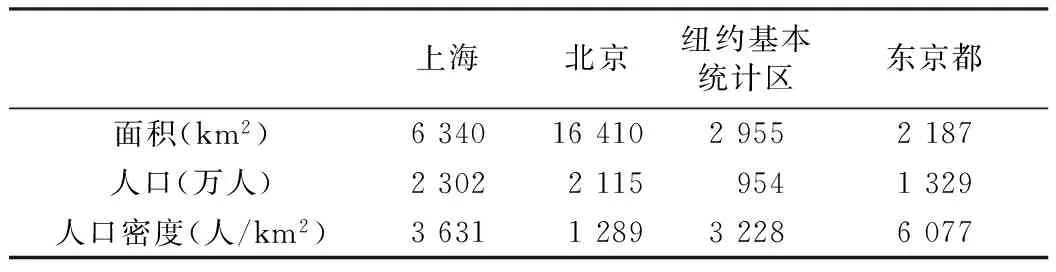

首先,通过与国外大都市圈的人口密度进行对比发现,北京、上海等特大城市的现状人口密度还不及纽约、东京等国际大都市的人口密度(表2)。2013年北京、上海人口密度分别为1 289人/km2和3 631人/km2,远低于2013年东京都6 077人/km2人口密度,其中北京人口密度远低于纽约2010年3 228人/km2的人口密度。2008年北京市提供就业岗位数为817万个,仅为东京都市圈的1/2,建成区面积不及东京都市圈的1/4。相比纽约、东京等国际大都市,北京、上海的城市容量显然还有进一步集聚的空间。

表2 北京、上海、纽约、东京人口密度比较

注:1.纽约数据为2010年统计数据,其余数据为2013年数据;2.数据来源:东京都统计年鉴,纽约统计年鉴,2013年北京、上海统计年鉴。

其次,按大城市发展规律,未来北京、上海等大城市的人口规模仍将保持继续增长。以上海2040年人口规模预测为例。通过多情景模型预测发现,若继续保持城市发展活力,至2040年上海市人口规模的最低和最高阈值将分别达到3 000万和5 400万人。基于首位度理论对上海的人口规模进行预测发现,中国作为世界第一人口大国,其首位城市的人口规模占比应远高于纽约(2.7%)、伦敦(13.1%)、东京(10.3%)、首尔(20.9%)等国际大都市[13]。以2.7%的国家首位城市人口规模占比标准进行计算,未来上海市人口规模至少将达到3 510万人,我国首位城市及大城市人口规模仍将继续保持集聚发展态势,显然与国家限制特大城市及大城市发展的政策导向并不相符[14]。

此外,伦敦、纽约等国际大都市在其人口密度已经非常高的情况下,仍保持缓慢增长的客观现实也在一定程度上否定了大城市饱和说。

我国大城市现存的城市病问题并非城市过度集聚的必然结果。城市病问题在东京、巴黎、纽约等国际大都市城市发展中也曾普遍存在,但随着人口规模的不断膨胀,东京、巴黎、纽约等城市的城市病问题并没有非常严重的恶化,甚至得到改善。1970~2000年间美国特大城市(纽约、芝加哥、洛杉矶)的上下班单程交通时间在45min以内的职工比重并没有显著的变化;汽车排放量下降明显,其中近十年间的PM2.5下降了近60%;美国城市犯罪率改善明显。显然特大城市的城市病问题与人口集聚并无直接关联,而更多依赖于合理的政策措施和有效的城市管理[15]。

我国北京、上海等大城市城市病问题的相对恶化,并非由于城市过度集聚所致,而主要基于以下4个方面原因:

(1)优质公共资源空间分布不均衡。大城市优质的医疗、教育等公共资源过于集中分布于中心城区。北京东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀等六区共有三级甲等医院76家,占全市比重达89%。且北京三甲以上医院40%的病人来自外地,仅看病一项北京每天的流动人口就达188万②。上海中心城区共有三甲医院57家,市重点学校44家,占全市比重分别达93%和69%③。过于集中于中心城区的公共资源空间分布格局带来大量的跨区就医和就学交通,并进一步加剧了城市内部的交通拥挤。

(2)特大城市人口、功能的空间错配。以上海市为例,上海市第二次经济普查及全国第五、六次人口普查数据显示,2000~2010年间,上海市就业岗位高度集中于中心城市核心区(图4),而城市新增人口则呈沿外环线向外蔓延的趋势,就业岗位与人口的分布在空间上出现错配,职住分离现象明显,通勤交通压力较大(图5)。

(3)不合理城市人口规模预测影响下的城市公共服务资源的短缺。我国多数城市的公共服务资源的配置均基于若干年前的人口规模预测数值。例如,上海市城市总体规划的规划期限为2009至2020年,当年预测2020年人口规模为1 800万人,而如今上海的人口规模已突破2 500万,若干年前的人口规模预测远滞后于人口的实际增长。而且多数城市的基础设施和公共服务常以户籍人口作为配置标准,大规模外来人口的涌入加剧了城市基础设施和公共服务的供需矛盾,导致更严重的交通拥堵、环境污染等问题。

(4)交通基础设施建设密度相对偏低。以北京为例,2014年北京市路网密度仅为4.4km,而东京和纽约的路网密度分别为北京的4倍和3倍。就市郊铁路而言,北京市郊铁路长度只有77km,远低于东京的2 013km,伦敦的3 650km、纽约的3 155km及巴黎的1 867km④。我国特大城市相对偏低的城市路网密度和区域路网密度进一步加剧了特大城市的交通拥堵和环境污染问题。

而以上几方面问题是可以通过科学合理的公共资源配置、城市空间布局优化、人口规模预测及户籍制度改革和城市规划管理手段创新等措施而提前预防和缓解的[16],我国大城市的城市病并不是城市过度集聚的必然结果。

4 城镇化道路研究的破局

4.1发挥市场主导作用,实现要素自由流动

确立市场经济体制的主导地位,改革现有土地、财税、户籍制度,实现劳动力、资本、土地等要素的区际自由流动[17]。统筹规划城市基础设施和公共服务,消除城市潜藏的新城市二元结构。引导人口、资源等要素向大城市合理集聚,最大化城市规模集聚效应,增加中西部欠发达地区的人均资源拥有量,在一定程度上减少区域发展差距,实现共同富裕[18]。试行我国土地指标的区际可交易,通过一定的市场手段增加我国东部发达地区的城市建设用地指标,实现国家土地利用效益的最大化[14]。而我国的制度、政策、平衡思想及地方保护主义思想却割裂了这种统一的市场,并有经济欧洲化的倾向。目前我国东西部地区的经济发展水平和沿海有着巨大差距,贵州省的人均GDP只有上海的约1/6,由于贵州等西部城市的区位原因,原材料和市场两头在外,制造业缺乏竞争力,就像希腊一样,只能靠大量举债获得经济发展和提供公共产品,这些最终需通过中央财政来解决,这实际上还是由发达地区的转移支付来负担,就像德、法救助希腊一样,但最终是一个无底洞。如果人口能够自由流动,贵州人口总量将会大量减少,人均资源占有量就会增加,而相对减少的转移支付可以根据实际的就业人口在本地建设与之相匹配的公共设施和开展必要的职业培训。通过户籍制度和高房价来限制外来人口增长是一种很被动的应对方式,未来统一的市场必然要求市场要素的自由流动,这才是经济发展推动城镇化的必由之路。

4.2遵循集聚发展规律,构建以城镇群为核心的城镇化发展格局

遵循国家经济高度集聚的空间分布规律,加快以城镇群为载体的国家经济的快速集聚(图6)。在世界经济逐渐趋于一体化和市场经济竞争格局日益加剧的今天,城镇群已然成为世界城市发展和国家城镇化发展的重要方向。世界城市发展呈现的全球化、集聚化和信息化等特点决定了我国以城镇群为核心的国家空间布局走向。通过对比中国与美国、日本、英国、法国等国家GDP空间分布特点发现,在我国瑷珲腾冲线东部的主要人口聚集地区,中国GDP的分布相对较为分散,空间集聚还不够。在我国未来城镇化发展进程中,应快速提升京津冀、长三角、珠三角三大城镇群的国际竞争力,加快总部、金融、高端生产性服务业等全球城市核心功能的集聚,打造媲美纽约、巴黎、伦敦的全球城市,形成以全球城市为核心的三大国际城市群,并以国际城市群作为国家参与国际竞争与合作的主体,提高国家综合竞争力和国际影响力。同时,培育壮大海峡西岸、山东半岛、辽宁半岛、长江中游、中原、成渝、关中、海峡东岸等已成型城市群[19],加速国内经济的多空间集聚。最终构建以城市群为核心的“国际城镇群+国内城镇群”双扇面驱动的城镇化空间发展格局。

4.3确立以大城市为主、小城镇为辅的特色城镇化发展道路

确立大城市在我国城镇化发展道路上的主导地位,形成以大城市为主体、小城镇为补充,大中小城市和小城镇协调发展的特色城镇化发展道路[19]。这种提法并不是对现行国家政策的否定,而是出于中国这样一个人口大国的现实考虑。我国东、中、西部所处的发展阶段存在巨大的差距,地域自然环境和条件也存在很大的不同。随着我国市场经济体制的不断完善和要素流动的不断自由,在很长一段时间内,我国东、中、西部的发展差距还将继续扩大,并将在很长一段时间内长期存在,人口从中、西部流向东部是必然趋势,人为的发展小城镇,并希望将人员困在本土土地上是非常不现实和非常不理性的。所以我们应该充分发挥大城市的规模集聚效应,优先发展大城市,把发展大城市作为小城镇发展的先决条件。积极有重点地发展大城市[8],按照经济和产业规律集聚人口,做大做强大城市规模经济,并通过经济溢出,带动周边一定交通半径以内的中心城市和小城镇的发展。

4.4通过适宜的城镇化政策,助力我国成功跨越中等收入陷阱

城镇群是我国构建以服务业为主导产业体系的主要载体,同时也是创新产业及模式的高地,发展以大城市为主导的城镇群是避免我国陷入中等国家收入陷阱的必由之路(图7)。根据世界银行数据库关于城镇化率的数据分析,2012年城镇化水平刚过50%的国家有118个,其中包括中国在内的66个国家的人均GDP水平位于15 000美元之下,并普遍面临贫富分化加剧、产业升级艰难、城市化进程受阻、社会矛盾凸显等问题,即陷入所谓的中等收入陷阱。从目前我国城镇化发展的现状来看,普遍存在贫富分化加剧、社会矛盾凸显、产业创新转型动力不足等问题。而且现状通过行政方法限制人口自由流动的城镇化政策并未真正起作用,相反却在城市中形成了一个庞大的城市农民工群体,类似于中等收入陷阱国家普遍存在的“城市贫民”,造成了新的城市二元矛盾,对城市社会安定构成威胁。笔者认为,未来应以城市群为主体,一方面通过创新市场发展环境,加快人才和产业在城市群的集聚,助推产业创新转型;一方面将所谓的“城市贫民”纳入整个城镇群体系中考量,通过完善社保体系、提供职业技能培训等政策来缓解社会矛盾,增强外来人口对城市的认可度,提高外来人口的生存质量,促进城市群良性集聚发展,并最终助力我国成功跨越中等收入陷阱。

4.5弱化政府对市场的调控,制定以城市公共服务为导向的区域平衡政策

弱化政府对市场的调控,最大化市场对劳动力、资本、土地等要素的配置作用,制定以城市公共服务为导向的政策措施。基于国际城市集聚发展的客观规律,弱化政府对特大城市人口及建设规模的政策限制,并将城市人口和建设用地规模作为城市经济发展的结果,而非政府政策调控的指标。取消政府对特大城市人口规模的政策控制,以保证特大城市核心劳动力的持续供给及社会经济的持续稳定发展;在国家范围内,合理调配城市建设用地比例,降低对东部发达地区建设用地的指标控制,将人口城镇化和建设用地指标分配统一起来,对吸纳城镇人口的发达地区给予一定数量的建设用地补偿,提高土地利用效益。变革单纯以财政补贴、财政转移支付为主的区域平衡政策,将财政补贴与人的城镇化匹配起来,对吸纳外来城镇人口的大城市的基础设施建设给予一定的财政补贴;对欠发达地区的扶持,则主要采用加大基础设施、教育、医疗等基本公共服务投入的方式,提升欠发达地区城镇化发展质量。

[1]赵新平,周一星.改革以来中国城市化道路及城市化理论研究述评[J].中国社会科学,2002(02):132-133.

[2]温铁军.中国的“城镇化”与发展中国家城市化的教训[J].中国软科学,2007(047).

[3]杨新海,王勇.“城镇化”的背景与发展趋势[J].城市问题,2005(04):2-3.

[4]胡少维.加快城镇化步伐,促进经济发展[J].经济问题,1999(05).

[5]陈浩,郭力.“双转移”趋势与城镇化模式转型[J].城市问题,2012(02):71-73.

[6]房维中,范存仁.大城市在我国社会经济发展中的地位和作用[J].经济研究参考,1994(02).

[7]樊钢.城市化:下一阶段中国经济增长的一个中心环节[R].中国经济信息网“50人论坛”.

[8]于晓明.对中国城市化道路几个问题的思索[J].城市问题,1999(05).

[9]张佳丽.中国城镇化的差异性思考[J].城市发展研究,2013,20(11):1-3.

[10]戴均良.中国城镇化必须走集约型发展之路[J].城市发展研究,2007,14(06):33-35.

[11]宋启林.论中国独特的城市化道路[J].城市规划学刊,2013(01):40-42.

[12]陆铭.重构城市体系—论中国区域和城市可持续发展战略[J].南京大学学报,2010,47(05):16-25.

[13]陈钊,陆铭. 首位城市该多大?——国家规模、全球化和城市化的影响[J].学术月刊,2014,46(05):5-7.

[14]孙久文.城乡协调与区域协调的中国城镇化道路初探[J].城市发展研究,2013,20(05):58-61.

[15]陆铭.特大城市的病症并非人多[R].2015年中国城镇化高层国际论坛之新型城镇化与多规融合研讨会.

[16]汪光焘.关于中国特色的城镇化道路问题[J].城市规划,2003,27(04):12-13.

[17]陆铭.动人为主、动钱为辅—如何在区域发展战略调整中避免经济“欧洲化”[J].上海交通大学学报,2013,21(05):5-14.

[18]陆铭.摆脱城市化的低水平均衡—制度推动、社会互助与劳动力流动[J].复旦学报,2013(03):48-61.

[19]倪鹏飞. 城市群合作是区域合作的新趋势[J]. 中国国情国力,2014(02):48-49.

注释:

①京津冀都市群:北京市、天津市以及河北省八个设区市

长江三角洲地区:上海市、江苏省、浙江省

珠江三角洲地区:广州市、深圳市等广东省九大城市在内

②数据来源:王凯,2015年金经昌发展论坛系列报告《京津冀协同发展规划中的新思维》

③北京、上海三甲医院数据来自99健康网,上海市重点中学数据来自中考网

④数据来源:李铁,《日韩都市圈发展的规律和启示》

China’s Urbanization Development Road:Reflection and Solution

LIUQun

(Shanghai Fudan Planning Architecture Design Institute Co.Ltd, Shanghai 200000)

Based on the perspective of big cities and small towns,and using the method of combining the quantitative analysis and qualitative analysis, the article firstly analyzes the spatial distribution of our country's urbanization, and find that China's urbanization region is still concentrated in urban agglomerations which is cored on big cities, the development of big cities is a prerequisite for small towns. Secondly, by reflecting the feasibility of bearing the task of urbanization by big cities and small towns, we find the impetus of the urbanization development in small towns is insufficient. Big cities such as Beijing and Shanghai are not excessive concentration, on the contrary, the concentration is not enough. At the same time it points that the urban problems existing in big cities can be solved by scientific and reasonable forecast of urban population size, the household registration system reform, urban space layout optimization, and the innovation for urban planning management. Finally, it put forward several suggestions on how to effectively walk the urbanization development road.

Urbanization road; Reflecting; Solution

刘群(1970.07-),男,高级城市规划师。

E-mail:liuqunlq@sina.com

2016-04-07

TU984

A

1004-6135(2016)06-0001-06