楚天孤凤

——薛楚凤的艺术及其美术史意义

2016-09-23杨惠东

杨惠东

楚天孤凤

——薛楚凤的艺术及其美术史意义

杨惠东

最早知道薛楚凤先生是在2010年湖北美术馆主办的“回顾与展望——湖北中国画艺术展”上,近代以来湖北中国画名家辈出,面貌多样,具有很强的实力。中间展厅陈列的多为我们熟悉的武汉三老(张肇铭、王霞宙、张振铎)、汤文选、周韶华等老一辈名家的作品,其间两件长约尺许、宽仅数寸的山水小品引起我特别的关注,在四周那些丈二、八尺巨制的映衬下,这两件作品小到几乎可以忽略不计,然细而察之,虽景物简略,但笔墨清润简远,小中见大,超逸脱俗,令人不忍舍弃。遗憾的是,画家的简历文字极为概括,当我咨询当地画界朋友,欲打听关于这位画家的更多信息时,大多不甚了了。不过如此更触发了我进一步细究的兴趣,在此之后,多方面收集关于薛楚凤的资料,但很可惜,除了网上的只言片语,并无多少收获。后再至武汉,湖北美术院陈立言老师介绍,十多年前武汉作家周翼南先生曾编有《薛楚凤画集》,由武汉出版社出版,得益于当下电商的便捷,终于买到一本,后又通过湖北省文史馆朋友的帮助,得以对其人其艺有了一个基本的了解。

薛楚凤(1902—1976),名蔺陵,字楚峰,自感生不逢时,依“凤兮何德之衰”意,改字“楚凤”,或用“雏凤”。书画作品署名有薛大、东西南北人、一角楼上人、江汉流人、斜风阁主人等。河南社旗人,该地旧属南阳府,故又自号“南阳布衣”。

根据其子记述:“(薛楚凤)幼失怙,聪颖异常,三岁即能背诗,画花鸟虫鱼皆成形。”①可知其家境尚能维持温饱,并非一贫如洗。青少年时期薛楚凤曾先后就读于河南省第三师范学校、开封私立美术学校。1920年毕业后,历任河南封丘县小学教员、开封私立育才学校美术教员、唐河县师范教员、河南省第五师范美术教员。1924年任开封《新中州报》编辑。之后曾任国民革命军第二集团军总司令部秘书、豫东行政区宣传处副处长。“七七事变”后回到家乡,在唐河县任中学文史教员。1944年豫西沦陷后,逃难到豫陕交界的西坪镇,次年到西安,任陇海铁路局秘书。抗战胜利后回到家乡,任南阳师范教员,同年随校迁到武汉。1948年在天主教堂办的尚智中学任教员。

1949年之后,在中南军政委员会文化部文物处任科员。1954年10月被聘为湖北文史馆馆员。他曾发起组织艺术研究会,作品多次参加北京、郑州、武汉的画展。他自青年时期即酷爱收藏,对字画优劣真赝鉴别独具慧眼,为武汉市文物鉴定委员。“文化大革命”中被批判、抄家,毕生收藏荡然无存,1976年4月19日在贫病中逝于湖北十堰。

薛楚凤一生基本以教书为业,1949年后虽历任文史馆员、文物鉴定委员,但皆闲职。曾任冯玉祥秘书是其人生中比较重要的一件事,但关于这段经历,亦众说纷纭。比较翔实可靠的记载来自湖北文史馆主编的《湖北省人民政府文史研究馆馆员传略》,因薛曾供职于此,书中所载履历当出自本人填报。但其中仍有错讹处,如生年,书中误记为1901年。又,1926年任国民革命军第二集团军总司令部秘书亦有误。②国民革命军第二集团军由冯玉祥部演变而来,1926年9月冯玉祥在五原誓师,响应北伐,广州国民政府将其所部改编为国民联军,冯任总司令。1927年5月,武汉国民政府为适应北伐需要,将冯部改为国民革命军第二集团军,5月1日冯在西安就任,6月冯即投向蒋介石,南京国民政府任命冯为西北国民军总司令,石敬亭为总参谋长,何其巩为秘书长,刘伯坚为政治部长。1928年2月,蒋、冯会于开封,又将西北国民军改为第二集团军。所以,第二集团军这个番号只在1927年5月至6月短暂使用,再度恢复是在1928年2月之后,故薛不可能在1926年任第二集团军秘书,该处或为薛在填报个人履历时之误记。关于这段经历,别人的记述也多有混乱,说其曾任冯玉祥秘书长,甚至后来又被蒋介石延为秘书,皆捕风捉影、以讹传讹也。

山间小聚图 20.5cm×20cm

确实是生不逢时,薛楚凤的前半生在战乱中度过,后半生又经历了持续不断的政治运动,饱受冲击,潦倒以终。难能可贵的是,他仍保持了传统读书人的操守、风骨和人格。他既是一位博闻多识的学者和超逸脱俗的书画大家,同时又是狷介独行、不慕浮华的一介寒儒。其子回忆:“先父生性淡泊,鄙钻营,抗战时在西安,旧识中多有发达者,或劝其结纳,不肯,复劝其卖画,亦不肯,友人急,强携画裱后售出,然得钱尽买文物字画,穷蹙如旧。”“先父爱石成癖,1943年避乱居伊川山中,日捡山溪中怪石为乐。”③然而,他的毕生收藏,在“文革”狂潮漫卷之下,扫地无余。身逢乱世,穷居陋巷,仍不改其孤傲之性,武汉大学冯天瑜教授之父为薛楚凤至交,据冯教授回忆:“先父说,薛楚凤常低头走路,问其故,答曰:‘看不得一些人势利面孔。’清峻古风,溢于言表,薛楚凤的文人画超逸藏深趣,题字常带机锋,书画正如其人。”④

薛楚凤曾画有《三生菊》,自作长题云:

五七年秋,于燕支山阙拾遗菊一茎,花大如盘,插瓶中,越冬徂春,花叶凋残,而青春者枝,滋润不枯,就水处有根环生如素丝,埋土中,萌叶生焉,荏苒数月,蔚然成丛,因名之曰再生。或沃之沸汤,顿萎,移根他所,一芽后萌,而纤细婀娜,及秋无花。五九年秋随家东迁鼓架坡下,作花三五,如钱如豆,成变种矣。入冬,埋根隙地,覆以衰草,来年春一发数十茎,茁壮挺茂,比及花发,繁英如星,掩依中庭,粲若堆金,更名之如三生菊云。顾余本东西南北人也,流落江汉十有五载,辗转徙倚如不系舟,宁知明年又在何处?思长相携,能乎否乎?俯仰景光,良足兴怀,爰作此图。

为其人生际遇之自况自怜,同时亦自激自励也。

薛楚凤绘画给读者的第一印象是异乎寻常的小,中国画固然有巨幅与小品之别,但小到如烟盒甚至如邮票,画集中所有作品皆以毫米作为计量单位者,薛楚凤确实是仅有的一位。

在中国传统绘画中,职业画家多大画,文人画家多小画,如册页、扇面、手卷、小品等等,这是由几个方面的因素决定的。首先,从功能上看,文人作画,仅为文余公优的“余事”,聊以自娱而已,它并无教化、推广的使命,所谓“意笔草草,不求形似,聊写胸中逸气耳”,因此,三笔五笔的简单小品已足以满足表达的诉求。其次,就笔墨表现而言,文人笔墨趋于内敛、蕴藉,最适宜在尺幅之间展现富于变化的笔精墨妙,文人笔墨所崇尚的空灵、萧散和淡远,施之小品,则充实而丰富,若移之巨幅,则很容易流于空泛和琐碎。再次,从展示方式而言,文人画多为私密空间中三五知己的案头把玩,不会在开放的公共空间进行展示,小品自宜于这种手边、案头的私下把玩。最后,或许是诛心之论,文人作画的业余性质大大限制了作者对巨幅画面的把握能力,这是由技术所决定的,文人画家对小尺幅的画面或许可以做到从容不迫、游刃有余,一旦遇上大场面或对造型能力要求较高的表现对象时,往往手足无措、力不从心。因而,文人有意识地回避大画。自文人画大兴之后,中国画以小画为多,至于大画,如永乐宫壁画、法海寺壁画等,皆出自民间画工之手,自不入文人画家品第。当然,文人笔墨也不是绝对不能作大画,20世纪50年代,为回击当时美术界领导人对中国画表现能力的怀疑和贬低,潘天寿先生带有赌气性质地画了一批大画,其指墨水牛甚至大过真牛,但平心而论,潘天寿先生的最精之品,恐怕并非其大画。傅抱石先生与关山月先生合作的《江山如此多娇》大则大矣,若以艺术水平而论,以笔墨之精妙而论,远远比不上他们的小品画。近年风漫天下的黄宾虹先生最精之作,也皆为其仅三四平尺的小画。

“竖划三寸,当千仞之高;横墨数尺,体百里之迥。”中国画的以大观小实际上是无点透视,以意为之,以美为归,一如庄子之逍遥游,是对视觉感官的超越,最大限度地冲破了时空的限制。而以小观大,则属于一种微观的观照方式,也是中国画最根本的观察方法,以一当十,主客互融,以有限表现无限,是中国画空间经营的一个基本原则。如此,画家方能以一管之笔,拟太虚之体,因心造境,小中见大,物中见情。是故虽曰小画,却能咫尺千里,表现出无穷的空间。而且,通过每一笔之间展现浓淡、干湿、顿挫、疾徐,以及笔墨之间的穿插、聚散、连带、呼应,加之款印的精心摆布,全面地营构出中国画所特有的境界之美、笔墨之美。

很显然,中国画之高下,不在大小,而在意境,在笔墨,尤其是对于传统文人画,更是如此。

李白诗意 14.1cm×26.8cm 1973年

齐白石先生在1935年曾为薛楚凤题词:“此画法似大涤子(石涛),笔情活活,捉拿不住,前朝画圣如见此幅,三叹自知其版刻也。雏凤先生正题。乙亥冬齐璜。”因资料缺失,薛楚凤与齐白石交游的细节已不可考。1935年夏齐不慎伤足,至冬天一直在北平,薛此时或有北平之行,当面求教。虽交往无多,但眼光老到的齐白石十分精准地指出了薛画的两个特点,其一是笔致生动鲜活,为性灵一路;其二则是师法大涤子。

薛楚凤受石涛影响极大,其山水的影响主要来自石涛。薛存世的大多数作品皆无年款,但从画风变化的过程来看,他对石涛从心摹手追到意与神会,伴随了山水画创作的整个历程。

在目前所见有年款的作品中,《长歌楚天碧》作于1949年,自题“用石涛意”,四野无人,秋山萧疏,一高士独立于水际,景物简略,笔致轻活,疏淡旷逸之格跃然纸上。

《雨余山色图》作于1953年,其时薛已52岁,师法石涛的痕迹十分鲜明,无论树法、石法,包括色彩运用和色墨浑然一体的方式,皆能神似。是图写空山雨后,笔墨沉静轻松,渲染清润,气脉贯通,浑然一体,很好地表现了空山雨霁、夕阳返照的气氛。

《李白诗意》作于1973年,已为薛最晚年之作,此图意在石涛、黄宾虹之间,拖泥带水,色墨交融,皴染一体,呈现出老笔纷披之境。

《山间小聚图》无年款,从笔墨气息和纸面破损程度看,应为20世纪40年代作品。图中画四文士山间聚会,有二仆从侍,画法正是典型的石涛面貌。其上自题:“学石涛不似石涛,不似石涛亦似石涛,似与不似之间,自有一角楼上人在也。何年何月之画,何年何月检而题之。”又曾题另一画:“清湘老人虽已久不在,然以神求之,何处不相逢。”虽然非常崇拜石涛,心摹手追,但他更注重似与不似之间的意与神会,而非机械地亦步亦趋,与古人同鼻孔出气。而且,石涛本人不无奔竞之心,画中亦多纵横之气,薛则天性淡泊,较之石涛,其画中就多了几分平易与疏野,在信手挥写之间,呈现出的依然是自己的性灵与机趣。

并不局限于石涛,对画史上其他大家,薛也多有取法,如米南宫、夏圭、石谿、担当,以及同时代的齐白石,皆对其有所影响。师古人之心而不泥其迹,博采众家之长以为己用,所以他能在方寸之间,呈现出丰富多彩的面貌。《漫步图》写一高士山径独行,自题“用高南阜(凤翰)意”,高凤翰为扬州画派健将,“八怪”中唯一的北方人,反对师古,其画不拘成法,纯以气势取胜,但亦不免江湖习气。薛楚凤此图笔墨简淡,沉静内敛,高格逸韵,超凡脱俗,故画完后薛也自诩“一洗其犷悍之气”。

左上:长歌楚天碧 32.2cm×18.3cm 1949年

上:健步图 25.7cm×16.6cm

枯树图 23.8cm×10cm

秋游 27cm×10.4cm

临溪 8.4cm×6.3cm

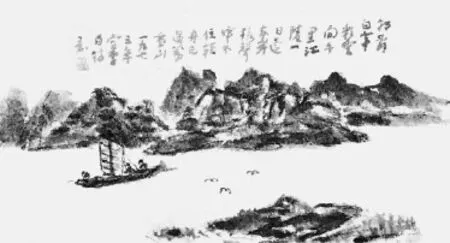

小中见大、笔墨平易、内蕴深远是其山水画最突出的特点,他的风格特色及艺术主张十分典型地集中在鲁慕迅先生收藏的《江天无尽图》中。图表现的主题是长江万里,画史上作长江万里者不乏其人,声名最著者当推夏圭与张大千,皆画山重水复、云烟浩渺、气象万千。薛之此图则一反前人成法,右下一角近处作石坡树木,是为实景,对岸远山一带,由浓至淡,逐渐消失于烟岚迷蒙的天际,辽阔的江面上数点寒鸥,几片帆影,或浓或淡,疏密有致。画面笔墨相对这个宏大的主题,可谓简到了极致,唯见江天寥廓,一片浩荡,真正做到了咫尺千里,以少少许,胜多多许!明人李式玉称:“世人多爱仇(英)画,不知吴(镇)、倪(瓒)、沈(周)三公,飘飘数笔,正不减千乘万骑。”正是此意。画上薛长题云:“尝见作长江万里或溪山无尽图者,率皆以片断景物联缀成长卷,如弧光照象,对之若正墙面立,神为之囿,气为之塞,虽曰万里,虽曰无尽,实乃咫尺眼前,一览便尽矣。窃以为所谓万里,所谓无尽者,应不在多景,而在气象,一溪丘壑,亦自能有其万里无尽意,然亦必似此万里无尽,乃真吾所谓万里无尽也。此图但曰江天无尽,水天一色处,奚啻万里哉。”

漫步图 28.8cm×15.3cm

毫无疑问,生活中的艰辛窘迫丝毫没有减弱或影响到他在艺术上的眼高于顶。

薛楚凤的花鸟似于八大取法较多,当然并不局限于八大,扬州诸家对其也有一定影响,特别是李复堂与金冬心。他的花鸟画既有文人画中常见的梅兰竹菊、怪石、芭蕉等传统题材,也有丝瓜、萝卜、枣棘等农家作物乃至不知名的闲花野卉。同八大相似,他的花鸟造型、构图皆趋于简,往往寥寥数笔而逸趣横生,但不同之处在于他以自然平易和田园情怀代去了八大画中的古拙幽涩与孤傲倔强,更为超脱、平和,色彩运用也多于八大。《丹心孤悬》作于1945年前,约两平尺,在其存世之作中已为少见的大画,是图作枫叶丹柿,以暖色调为主,但并未见出热烈繁华,作者内心的苦闷孤寂显而易见。《幽兰图》作于1964年,一株幽兰竖直取势直冲而上,在传统构图中十分罕见。笔墨多得八大神髓,削尽冗繁,惨淡经营,简至无可简处,虽于酷暑汗流浃背时为之,一种清逸华滋仍扑面而来。自题长跋,幽默调侃,亦见机趣。

童戏图 19.5cm×27.8cm

与一般文人画家不同,薛楚凤有较强的造型能力和画面把握能力,所以他的人物画亦颇为可观。其山水画中的点景人物或临流独坐,或高岗听秋,有时甚至反客为主,或为画面主体,虽寥寥数笔,不见须眉,但造型生动,极为传神。《童戏图》以工笔画稚童嬉戏,图中六个幼童或立或坐,或趴于地,神态生动,比例精确,勾勒渲染十分严谨,人物相互之间顾盼呼应,生动有趣,体现出作者高超的表现能力。此图仅钤一印,无年款,应为青年时期所作。《健步图》画一须发皆白但精神矍铄、健步如飞之老者,造型夸张,比例奇特,近于陈老莲、金冬心古拙变异一路,但并无突兀之感。线条勾勒飞动自然,于漫不经心间见精炼准确,增一笔太多,减一笔则太少,绝去剑拔弩张、刻意为工的痕迹,天机流露,神完气足。《往事》画一对或许是多年前的恋人伫立于风中,秋风萧瑟,红叶满地,青衫男子背对读者,留出无限的想象空间,是图虽色彩运用较多,但丝毫未见活泼明快,反倒愈加触动无尽的离情愁绪,气氛铺陈十分到位,具有很强的艺术感染力。自题曰:“是过后,是从前,青衫红袖碧海天,如梦去弗还,匆匆四十年。”或为作者有怀之作也!无年款,从题款语气和笔墨来看,当作于晚年。

薛楚凤书法亦具高格,与其画并称双绝。他主张多读帖,在读帖过程中体会古人笔意,不要刻意模仿。与其画一样,书法亦属性灵一路,擅小楷与行草,小楷取法唐人写经,自然质朴,兼具行意,绘画题款与手札尺牍藏巧于拙,洒脱自然。其行草筑基汉隶,兼容各家草法而独具一格。到晚年,右臂患有神经性痉挛,落款常为“楚凤病臂”,行笔速度极慢,但仍得沉着遒劲,流畅自然,无丝毫阻滞之迹。

关于薛楚凤,无疑是一个具有典型意义的话题。回顾20世纪中国美术史,我们会发现,由于人所共知以及某些特殊的原因,相当一批本来应该进入公众视野的画家被遗忘乃至湮没于历史的尘埃之中。20世纪是现实主义的时代,是主题创作的时代,也是美术教育家和美术活动家的时代,对于一位画家而言,声名的显隐与个人际遇的沉浮,在相当程度上与艺术质量的高下并无必然的联系。当然,非独20世纪为然,古今中外,太多优秀的艺术家都有与薛楚凤近似的遭遇。

20世纪80年代,黄秋园的“被发现”是轰动美术界的一件大事,不久之后,陈子庄又再度引发画坛的极大关注。经历多年的文化禁锢和单一的创作模式之后,人们惊喜地看到,在主流美术之外,被长期忽视和排斥的中国画传统,依然拥有强大的生命力,依然能产生如此优秀的作品并进而与当代人产生如此强烈的情感共鸣。由此,人们也开始认真反思,重新审视传统的价值所在。也正是在这种文化背景之下,山东的陶博吾、江苏的尤无曲、天津的梁崎等等,一批长期被忽视、冷落的传统派画家陆续被“发掘”出来,逐步进入公众视野。薛楚凤即属此类画家,其人其艺具有相当的代表性。

独标高格,不同流俗,在主观上未曾有一丝一毫的对现实的迎合与妥协,是其被画坛长期边缘化的主要因素。

曾任国民党高官秘书,并担任过国民政府官员,在1949年之后的中国社会无疑是十分严重的历史问题,在政治氛围比较宽松的时期或许关系不大,薛楚凤甚至还被接纳为文史馆馆员,成为统战对象,但政治运动一来,立即在劫难逃,饱受冲击。而且,50年代至70年代,政治运动持续不断,因此,他不可能获得体制内的画家身份,而在当时的中国,如果没有体制内的身份,继续从事绘画创作,其间之艰难窘迫可以想见。

经历50年代的“改造”之后,中国画无论从功能、题材,还是审美取向与表现手法上都发生了巨大的改变,主流画家努力最大限度地割断与旧文化的联系,洗心革面,以适应新时代的要求。薛楚凤却不然,当主流画坛充斥着热火朝天的建设场景、英雄模范、毛主席诗意画和革命圣地画时,他的笔下依然是临流独坐、秋林觅诗、江畔独钓、山居对弈。真正是“不知有汉,无论魏晋”,“火热的”现实生活,对他没有丝毫的触动。他坚守着自己的精神家园,作品所传达的,是被时代所抛弃的、“腐朽没落的”文人阶层、精英阶层的审美情趣,其间之萧散简远、超凡脱俗,与热闹、喧嚣的主流画风格格不入。

新的时代来临之时,有相当一批同样是来自旧时代的画家,非常主动与真诚地投入思想改造。傅抱石先生说:“几年来,我深深体会到一个中国画工作者当前最重要的关键性的急迫的任务,首先是拔白旗,插红旗,争取政治挂帅。只有如此,我们才有武器和勇气破除迷信,解放思想,才能使古为今用,笔墨一新,……然后才能谈得上为人民服务。”同时还谈到对“俗”的反思:“‘不食人间烟火’这句话,就害了我大半辈子。”⑤与之形成鲜明对比,薛楚凤根本就没有这种改造的意识,从思想上,从创作实践上,他都远离了这个时代,抛弃了这个时代,那么自然而然,时代也远离和抛弃了他。

不过,对薛楚凤而言,或许正是求仁得仁,无怨无悔。

往事

传统在20世纪的中国实在是命运多舛,19世纪中叶中西文明的剧烈碰撞极大地动摇了我们的文化自信,新文化运动即是在这种碰撞之后中国知识分子的一个自觉选择。因此,传统被忽视,“创新”成为20世纪画坛出现频率最高的主流话语。通过众多画家的锐意进取,中国画的题材、语言和境界都得到极大的拓展,获得了与时俱进的活力,但其负面影响也不容忽视。与此同时,仍有一批游离于主流之外的画家,近乎固执地维护中国画的道统,存亡续绝,在大时代的洪流面前,他们只是沉潜的支流,但是,他们在20世纪中国美术史上,同样具有不可替代的意义。

注释:

①薛健、薛嘉《怀念父亲薛楚凤》,载《薛楚凤画集》,武汉出版社,2002年1月,P9。

②湖北省人民政府文史研究馆编《湖北省人民政府文史研究馆馆员传略》,内部出版,2003年,P158。

③同①。

④冯天瑜《睹乔木而思故家,考文献而爱旧邦——由先父冯永轩〈藏墨〉说开去》,载《文汇报》,2015年11月6日。

⑤傅抱石《政治挂了帅,笔墨就不同——从江苏省中国画展览会谈起》,载《美术》,1959年第1期。

江天无尽图 7.5cm×63cm