少数民族大学生文化适应能力实证研究

——六阶段文化适应学习发展模型构建

2016-09-23徐明祥皮建华王艳梅

徐明祥,皮建华,王艳梅

(1.楚雄师范学院经济与管理学院/应用研究所,云南楚雄 675000;2.云南大学职业与继续教育学院,昆明650091;3.楚雄师范学院经济与管理学院,云南楚雄 675000)

少数民族大学生文化适应能力实证研究

——六阶段文化适应学习发展模型构建

徐明祥1,皮建华2,王艳梅3

(1.楚雄师范学院经济与管理学院/应用研究所,云南楚雄 675000;2.云南大学职业与继续教育学院,昆明650091;3.楚雄师范学院经济与管理学院,云南楚雄 675000)

少数民族大学就业与培育是当前高等教育的困境,亦是当前研究的焦点与难点。通过问卷调查、深度访谈构建了一个以差异和谐为行为目标,以开放性(包容性、信心、心态)与积极性(责任心、身心健康)为前件因素,包括关系构建、融入、调适、处理、发展、差异和谐的六个阶段的少数民族大学生文化适应学习发展模型。同时,人口统计学变量与文化适应能力的相关性分析,阐释了影响少数民族大学生文化适应能力的因素,以上研究结论将为民族教育的发展与实践提供理论支撑。

少数民族;大学生;文化适应能力;实证

少数民族大学就业问题与培育是当前高等教育的困境,亦是当前研究的焦点与难点。为此,笔者通过考察国内外的文献构建了少数民族大学生文化适应能力概念模型。[1]该模型从人力资本、文化资本的双视角实现了少数民族大学生需求与供给无缝对接,并从社会资本的视角提出了少数民族大学生文化适应能力培养的支持网络。同时,笔者从人力资本的视角界定了文化适应能力的内涵,从个人特质、跨文化动机、跨文化认知、跨文化行为四个维度阐述文化适应能力。并认为教育机构民族中心主义与文化距离是文化适应能力的调节变量,其对文化适应能力具有消极影响。那么上述的研究结论是否在现实环境中可获得事实上的支持呢?为此,笔者通过专家访谈、关键事件访谈法等修订文化适应能力量表,并通过问卷调查、深度访谈等方式、使用Spss17.0进行主成分分析法探索文化适应能力一级指标及二级指标, 然后运用相关性分析阐释相关因素与文化适应能力的关系,进而为跨文化教育与支持提供现实依据。

一 问卷设计与试测

根据概念模型,结合Koester&Olebe(1998)的跨文化交际行为评价指标(B A S I C)、Hammer&Wiseman(1978)的跨文化技能量表(ICQ与SPSI-R:S)、Chen&Starosta(2000)的跨文化敏感量表(ISS),Earley&Ang(2003)[2]的文化智力量表。Spitzberg,B.(2005)已实证研究发现跨文化胜任力是一个包括认知能力、动机能力、人际交往能力的多维度体系。同时参考了国内译本和实证研究的问卷,形成了包含38个初始题项的少数民族文化适应能力量表。经过专家咨询与课题组讨论删除或合并了12题项,最终形成了26个题项的量表。量表分为文化适应能力胜任要素与背景信息两部分。其中个性特征(1-5题)、跨文化动机(17-21题)、跨文化认知(6-16)、跨文化行为(22-26)。同时,量表采用Likert5点尺度进行计量,按照“非常重要(5分)”到“非常不重要(1分)”对维度的重要性进行评价。

文化适应问卷(张劲梅、张庆林编制)是基于文化适应模型,参考国内外的文化适应、文化认同、民族认同问卷结合开放式问卷编制而成,其包含主流文化适应与民族文化适应共36个题项,其中有5个反向计分项。经检验,Cronbach a值在0.799-0.860之间,分半信度在0.698-0.793之间,说明问卷具有良好的内部一致性,适合作为少数民族民族大学生文化情况施测工具。

二 数据收集

本研究的对象是已经工作的少数民族和在校大学生。通过实地发放、邮寄问卷的方式对丽江宁蒗县民政局与民族宗教局、楚雄州委宣传部与民族宗教局、楚雄师范学院学生、保山学院学生、云南民族大学学生进行了整群抽样调查,共发放问卷500份,回收有效问卷486份,有效回收率为97.2%。

三 测量工具的信度与效度

采用SPSS 17.0进行信度分析,量表的 Cronbach a值为0.714,说明少数民族大学生文化适应量表具有较好的可靠性或内在一致性。同时,量表的KMO值为0.802,总体Bartlett球形检验达到了显著水平(p <0.001),表明数据适合做因子分析。

四 数据分析与讨论

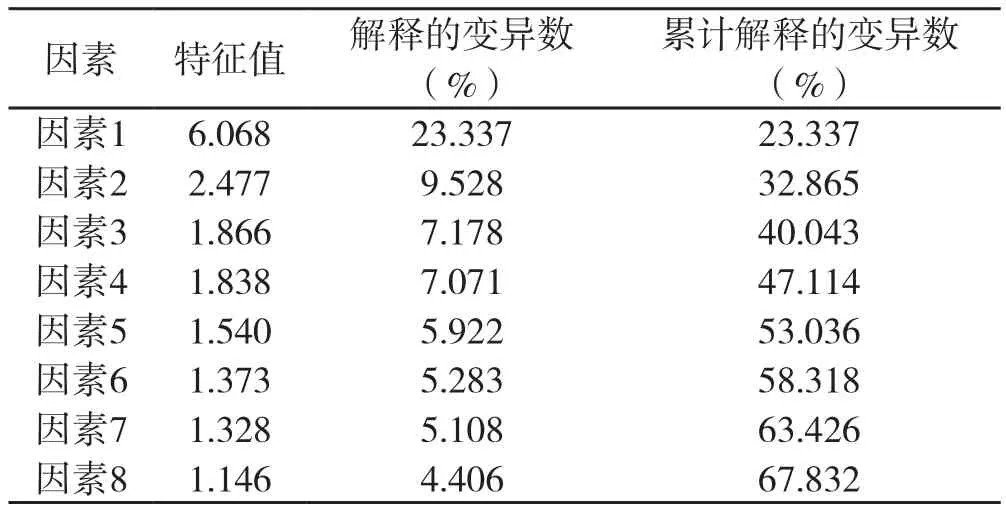

(一)特征值及整体变异数解释

通过主成分分析法提取共同因子,表1显示八个因子累计变异解释为63.426%,符合统计学要求。为此本研究选择八个主因子进行因子分析。

表1 整体变异数解释(节录)

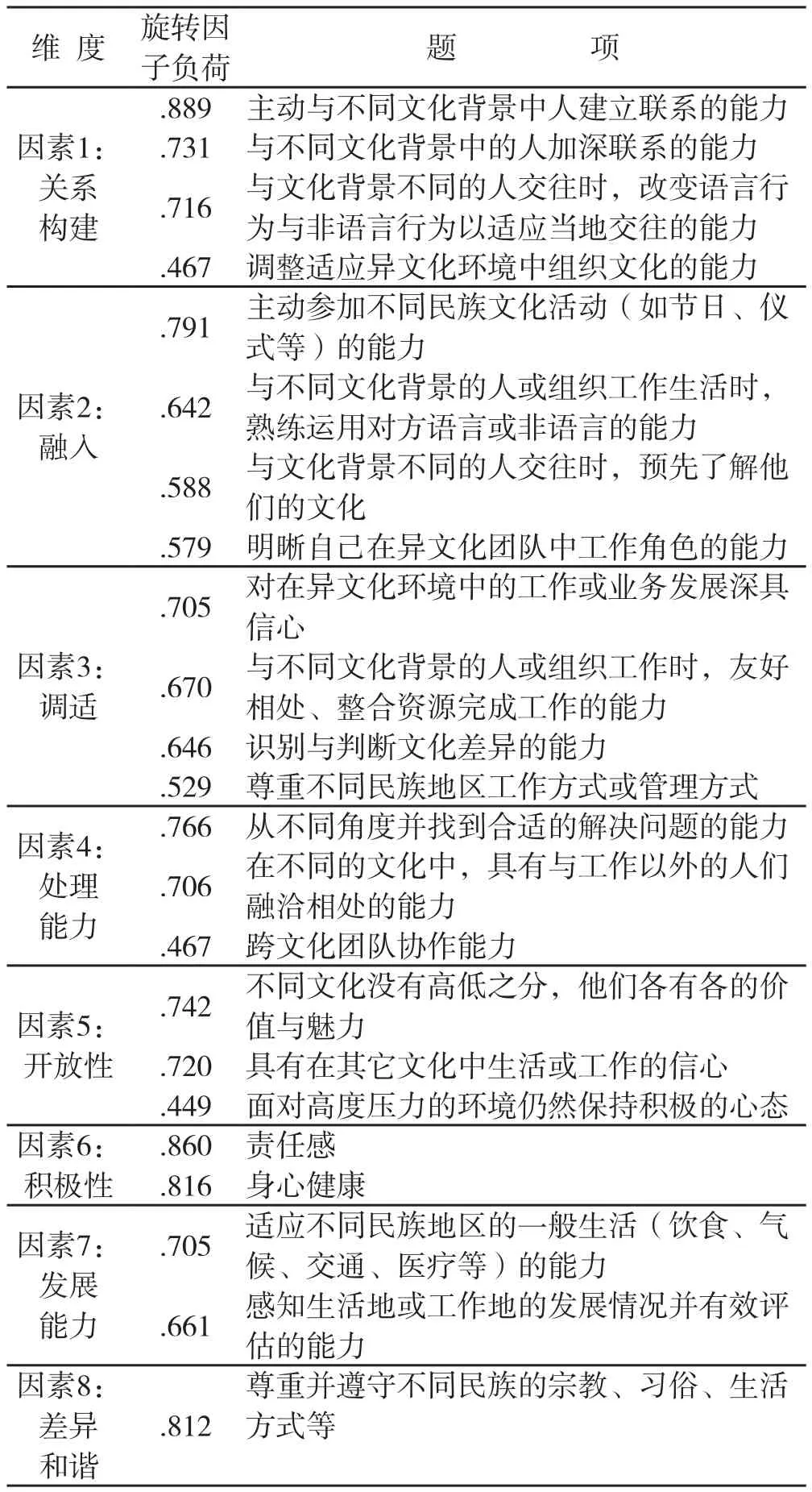

(二)公共因子的提取与分析

公共因子的提取采用主成分分析法,选用Kaiser标准化的四分旋转法,提取特征值大于1的八个因子。同时为保证题项的鉴别力,保留负荷量在0.50以上及接近0.50的题项,删除负荷量偏小的题项(F18:能享受居住在不熟悉的文化环境中的乐趣;F19:享受和来自不同文化背景的人交往的乐趣;F3:开放、包容地接受新鲜事物;)随后重新对结果进行整理(如表2)。为此,依据研究结果,提出了少数民族文化适应能力的六阶段文化适应学习发展模型。

(三)六阶段文化适应学习发展模型

1. 在关系构建阶段,个体通过关系建立、关系加深、初步调整三个步骤迈出跨文化适应的第一步。在儒家文化为代表的主流文化影响下,少数民族在跨文化适应过程中是以关系与情境为基础的,这种“关系自我”必须视互动对象迅速表现出适宜的语言行为与非语言行为。

2. 在融入阶段,个体通过显性或隐型的背景知识预先学习、参与民族文化活动、跨文化角色认知与转换,融入到工作情境中。显然,少数民族在跨文化适应过程中是目标导向与模仿性倾向比较强,这样可以深化关系,构建和谐的氛围,为愉快的合作奠定更坚实的基础。

3. 在调适阶段,在经历了关系构建、融入或遵循之后,个体不仅意识到自身与对方的在文化方面的差异,而且能理解、接纳并做出适宜的改变以适应不同的文化情境,比如工作方式、资源整合等。

4. 在处理阶段,在经历了上述三个阶段后,个体在异文化环境中要完成相应任务,那么问题解决能力、团队协作能力等能力的提升与运用就显得非常重要,特别是后者是少数民族族群或集团归属意识(如彝族的家支文化)的迁移与拓展。

5. 在发展阶段,个体不仅在工作上得心应手,而且在生活上要身心愉悦,工作地的发展能力与嵌入社区、嵌入社会网络等更好地融入主流社会的工作与生活,而用人单位则实现了低离职率与低离职倾向。

6. 差异和谐,差异和谐是六阶段文化适应学习发展模型最高阶段,是“同而不化,和而不同”,即一方面“存异”,延续自我在宗教、语言等方面的民族根底,以实现族群的绵延,另一方面“求同”,把异文化与民族文化结合起来进行扬弃,以改进与优化本民族的文化,同时也改进族际之间的关系。这一点在“文化适应部分”的问卷中“主流文化适应”均值为3.8987,标准差为0.77324,说明少数民族积极认同主流文化,认同和期盼中华民族的团结、安定、繁荣昌盛。问卷中的“民族文化背景部分”,在“宗教”、“民族文化知识”三个方面均值分别为3.9167、3.4861,标准差分别为0.87881、0.88269,说明少数民族非常重视民族文化的传承与延续。

综上所述,六阶段文化适应学习发展模型中的各个阶段是相互联系,相互促进的,是一个阶梯式的渐进过程。值得注意的是,其既可能是一个“激励—前进”的过程,又可能是一个“受挫—倒退”的过程。跨文化主体完全有可能停留在某个阶段,甚至倒退对异文化主体采取隔离或敌对的行为,当然也可以达到“差异和谐”。达到最高阶段需要跨文化主体和相应的支持体系的相互支持,共同进步。

表2 文化适应能力模型

(三)相关性分析

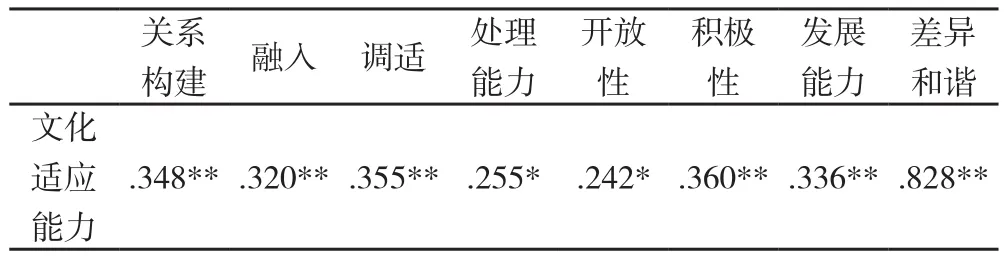

1. 文化适应能力各维度与文化适应能力的相关性分析

文化适应能力模型的各个维度对文化适应能力的影响如何呢?运用Pearson相关进行双侧检验分析(见表3),数据显示:处理能力、开放性与文化适应能力在0.05水平上呈正相关,关系构建、融入、调适、积极性、发展能力、差异和谐与文化适应能力在0.01水平上正相关。说明各位维度发展越好,文化适应能力越强。特别值得注意的是差异和谐与文化适应能力高度正相关,这与诸多学者(Graham&Kim,1998;Tweed,2002; 邓文君,[3]2003)的研究结论:避免对立冲突是中国文化普遍且适宜的行为。本研究中的个体表现出以实现目标为导向的和谐倾向,如关系构建、参加仪式、顺应对方、求同存异等。

表3 文化适应能力各维度与文化适应能力的相关性分析

2. 人口统计学变量与文化适应能力相关性分析

人口统计学变量是研究文化适应能力的重要维度。运用Pearson相关进行双侧检验分析(见表4)。数据显示:年级、民族与文化适应能力不存在相关性。在年级方面,少数民族大学生的文化适应能力并未呈现出随年级的增加而随之提高,说明文化适应能力的培育与提升未受到相关组织足够重视,更缺乏相应的制度措施的引导与保障。在民族方面原因可能是:1)研究对象均受过中专以上教育,其均有良好的主流文化与民族文化的适应能力;2)研究样本取自特定的区域—云南,云南是一个中国少数民族最多的省份,且早已形成了兼容并蓄的开放性系统。

数据显示,性别、家庭来源与文化适应能力在0.05水平上负相关。同时,研究中以回族与彝族的性别作为样本进行独立样本T检验,数据显示:在文化适应能力上男性(T=-1.31***)、女性(T=-1.86***)均存在非常显著的性别差异。这一结论在马存芳[4]、王隆文[5]的研究中也得到了证实,即女性较男性具有更强的文化适应能力和对主流文化的认同感。在家庭来源上,农村或山区因地理环境的阻隔、父母受教育程度的局限等原因使少数民族在民族习俗、宗教信仰、民族信仰等方面更加认同,加之对主流文化的学习与使用能力有限,其文化适应能力偏低。相应的,乡镇、城市的少数民族文化适应能力则相对较高。

数据显示,家乡聚居地类型与文化适应能力在0.05水平上正相关。在家乡聚居地类型上设置了“本民族为主”、 “其他少数民族为主”、“汉族与本民族差不多”、“汉族为主”四个选项正相关,说明随着与主流文化的接触越频繁,对主流文化的使用能力越高,文化适应能力越高。

表4 人口统计学变量与文化适应能力相关性

五 结论

综上所述,少数民族文化适应能力是以开放性(包容性、信心、心态)与积极性(责任心、身心健康)为前件因素,[6]包括关系构建、融入、调适、处理、发展、差异和谐的六个阶段的阶梯式渐进的学习发展模型。同时,人口统计学变量与文化适应能力的相关性分析,阐释了影响少数民族大学生文化适应能力的因素,以上研究结论将为民族教育的发展与实践提供理论支撑。当然,令人遗憾的是笔者所提出的少数民族大学生文化适应能力概念模型并未得到实证支持。

少数民族大学生的文化适应能力的培育与提升离不开“民族文化场域”。文化适应能力的培育与提升需倡导一种“同而不化,和而不同”的教育理念,同时在教学计划制定、基于地方性知识的校本课程开发、师资力量的培育、校园文化建设、学校管理与服务等诸多方面营造、建设、支持才能为切实提升文化适应能力,才能为文化多样性健康发展、族际和谐、地方本科院校培育应用型人才注入鲜活的、源源不断的理念与机制。

[1]皮建华,徐明祥,李贵平.少数民族大学生文化适应能力概念模型构建[C]//.楚雄民族论坛:第八辑.云南:云南大学出版社,2015:204-209..

[2]Ang,S.,Dyne,V L.,KohC.,Ng,K·Y,Templer,K. J.,Tay,C.,eta1..Cultural intelligence:Its measurement and effects on cultural judgment and decision making,cultural adaptation,and task performance[M].Management &Organization Review,2007:i335-371.

[3]邓文君. 基于扎根理论对中国国际旅游业人员的跨文化敏感性研究[D].浙江:浙江大学,2003.

[4]马存芳.青藏高原回族青年文化习性与跨文化适应力的调查研究[J].西北民族大学学报:哲学社会科学版,2011(5):32.

[5]王隆文,等.少数民族大学生就业社会支持法律体系的探讨[J].湖北民族学院学报:哲学社会科学版,2012(3),84.

[6]开放性、积极性与跨文化胜任力的相关性在诸多研究中已证实.可参Cross,Paige,Harrison,Hofsted,Tan&Chu等人的研究.如Chua G,Tan .Intercultural communication competence: A Synthesis. In B. Burleson(ed.),Communication Yearbook: Thousand Oaks Sage,1997(19):10-14.

[责任编辑 鲁海菊]

An empirical study of the Minority College Students' cross-cultural adaptability —six phases of cross-cultural adaptability learning and development model

Xu Ming-xiang1,Pi Jian-hua2,Wang Yan-meic1

(1.Chuxiong Normal University School of Economics and Management/ Institute of Applied Economic Research Chuxiong Yunnan Province 675000,China;2. Yunnan University School of Occupation and Continuing Education Kunming Yunnan Province 650091,China;3.Chuxiong Normal University School of Education,Chuxiong Yunnan Province 675000,China)

It was a focus and a difficult problem that minority college’s employment training and education. Through questionnaire survey and in-depth interview, this study established a College Student’s Culture Fit with Study Model. This purpose of this model are “equilibrium in differentiation”, premise factors are openness(containment,confidence,mentality)and positivity(responsibility,somatop sychic health),it conclude six phases are building, integrating, coordinating, handing,developing. Meanwhile, through the demographic statistic correlation analysis among those factors that mainstream culture adaptability, minority culture adaptability, general culture adaptability, it explained influence factors about minority college student cultural adaptability, all above those research conclusion will offers theoretical support on developing and practicing in minority education.

minority nationality, college student, cross-cultural adaptability, demonstration

10.13963/j.cnki.hhuxb.2016.01.030

G75

A

1008-9128(2016)01-0117-04

2015-04-20

云南楚雄师范学院学术后备人才资助项目:少数民族大学生文化适应能力培育与支持模式研究——以云南为例(12YJRC07);云南大学职业与继续教育学院成人教育学、职业技术教育学专项研究基金项目:民族地区成人高等学历教育文化适应与就业问题研究——以云南省为例;云南楚雄师范学院经济与管理学院科学研究基金项目:民族地区高等教育文化适应与就业问题研究

徐明祥(1980-),男,云南丽江人,讲师,硕士,人力资源管理师,就业指导师,研究方向:农业产业化与人力资源开发与管理。