临床护理路径对脑血管疾病患者生活习惯及健康状况的影响

2016-09-23裴小玲

裴小玲

河南平顶山市第二人民医院 平顶山 467000

临床护理路径对脑血管疾病患者生活习惯及健康状况的影响

裴小玲

河南平顶山市第二人民医院平顶山467000

目的探讨临床护理路径对脑血管疾病患者生活习惯及健康状况的影响。方法按照入院先后顺序将我院收治的100例脑血管疾病患者分为2组各50例,对照组采取常规护理,观察组实施临床护理路径,比较2组护理干预后生活习惯(运动、饮食、遵医嘱、自我监测)改变情况及健康状况。结果观察组合理运动、饮食控制、遵医嘱、自我监测发生率分别为84.0%、86.0%、90.0%、82.0%,均显著高于对照组的64.0%、66.0%、74.0%、58.0%,差异有统计学意义(P<0.05)。观察组干预后KPS评分、躯体功能、社会功能、心理功能、认知功能及总体生活质量评分均明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论临床护理路径可明显改变患者生活习惯,提高其自我管理能力,促进其健康状况及生活质量提高,值得临床推广。

临床护理路径;脑血管疾病;生活习惯;健康状况

流行病学调查显示,脑血管疾病在老年人群中比较常见,具有较高发病率(在世界脑血管疾病发生率中占70%~80%)、高致残率及高病死率特点[1]。脑血管疾病发生后多数患者出现语言障碍、偏瘫等症状,严重影响患者生活质量。由于脑血管疾病发生与人们日常生活习惯息息相关[2],为此采取有效措施改变患者不良生活习惯,提高其自我管理能力,对疾病康复、患者生活质量提高具有十分重要的意义。本研究对我院收治的脑血管疾病患者实施临床护理路径,效果满意。现报告如下。

1 资料与方法

1.1一般资料收集我院2013-03—2015-03收治的脑血管疾病患者100例,均符合WHO(世界卫生组织)制定的脑血管疾病相关诊断标准,经头颅CT或MRI检查证实,获取医院伦理委员会批准,患者及其家属知情并同意。按照入院前后顺序将患者分为对照组与观察组各50例,对照组男35例,女15例;年龄60~89岁,平均(72.4±4.5)岁;疾病类型:脑梗死19例,脑出血31例。观察组男37例,女13例;年龄62~90岁,平均(73.0±5.4)岁;疾病类型:脑梗死21例,脑出血29例。2组年龄、病程、疾病类型差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。

1.2护理方法对照组采取常规护理,包括病情观察、康复训练、基础心理护理等。观察组则实施临床护理路径。

1.2.1临床护理路径小组成立:小组由脑血管主治医师、麻醉医师、脑血管康复护理人员组成,明确各自的岗位内容,并实施责任制度。随后根据患者病情、家属意愿对医学数据库脑出血或脑梗死临床相关资料进行检索并整理,结合我院当下医疗护理水平制定个性化的临床护理路径,并编写成表格,包括病情评估、健康教育、治疗方法、康复训练等内容。

1.2.2临床护理路径内容:患者入院时发放临床护理路径表,言简意赅的告知患者及其家属住院条件、设备及路径表的用途。指导患者选择合适体位,不同情况患者饮食各异,如意识清醒患者摄入流质或半流质饮食;重视生理护理,有效预防压疮等相关并发症发生。最重要的是,鼓励并引导患者积极进行认知、语言、肢体活动等康复训练。另外,出院前指导患者或家属掌握家庭护理要点,主要从饮食、运动、用药等几方面入手,叮嘱患者坚持康复训练及定期回门诊复查。健康教育及心理指导贯穿整个护理过程中。

1.2.3实施:按照执行临床护理路径表,护理人员对执行项目一一确认并签署自己的名字,护理过程中全面观察患者病情及反应,并将观察结果记录到路径表中。小组组长监督落实临床护理路径内容,并对护理中发现的问题及时更正。患者出院前对照分析实际护理效果与预期效果,评价两者之间的共异性。

1.3观察指标评价指标包括护理干预后患者生活习惯(运动、饮食、遵医嘱、自我监测)改变情况及健康状况,其中健康状况以KPS(卡氏行为状态评分表)、QLQ-C30(生活质量核心量表)为依据,前者满分100分,分值越高提示患者活动状态越好;后者包括躯体功能、认知功能、心理功能、社会功能、总体生活质量等,分值越低提示质量越差。

2 结果

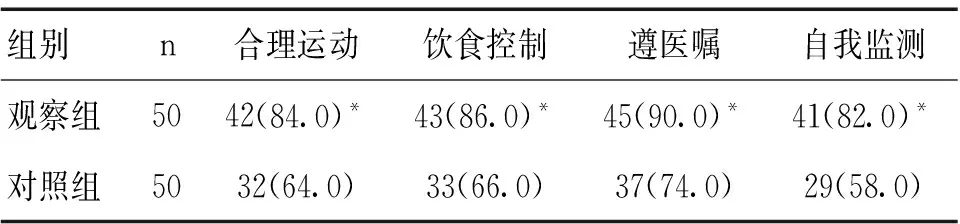

2.12组干预后生活习惯改变情况比较观察组干预后合理运动、饮食控制、遵医嘱及自我监测发生率明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 2组干预后生活习惯改变情况比较 [n(%)]

注:与对照组比较,*P<0.05

2.22组干预前后健康状况比较观察组干预后KPS评分、躯体功能、社会功能、心理功能、认知功能及总体生活质量评分较干预前明显上升,且明显优于干预后对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 2组干预前后KPS评分及QLQ-C30评分比较,分)

注:与组内干预前比较,*P<0.05;与对照组比较,#P<0.05

3 讨论

WHO报告称,2008年全世界死亡病例中慢性非传染性疾病占63%,其中因心脑血管疾病死亡占48%。由于脑血管疾病通常发病急重且进展快,大部分患者易出现偏瘫、口语不清等并发症,严重影响患者身心健康及生活质量[3]。为此积极治疗的同时给予有效护理干预,提高患者治疗依从性,对疾病康复、患者预后改善至关重要。临床护理路径即按照1d标准护理计划,为特定类型患者制定住院护理内容及流程,以患者为根本,将护理措施具体化、细致化,不仅便于护理人员有针对性、有序的开展护理工作,从被动向主动护理转变,能有效提高护理人员工作积极性,为患者提供更好的服务,且有利于患者了解护理内容,明确护理目标,从而自觉配合护理工作,提高自身管理能力,最终改善患者生活质量。但由于临床护理路径主要由护理人员执行,为此护理人员个人素质及工作能力在很大程度上直接关系到路径护理效果。对此医院需加强护理人员培训,不仅需熟悉掌握脑血管疾病护理知识,而且还要学习礼仪、卫生管理学、心理学等多方面知识,不断提高自身综合素质,进而准确有效落实临床护理路径,促进患者康复及生活质量提高[4]。同时临床护理路径实施还与患者配合度有关,受疾病严重程度、家庭等多种因素影响,多数患者伴焦虑、抑郁等不良心理,影响临床护理效果。黄晓青等[5]人研究表明心理护理干预不仅能明显改善老年脑血管疾病患者焦虑、抑郁症状,而且能有效减轻其疼痛,提高患者生活质量。为此临床护理路径实施过程中需全面加强患者心理指导。本文观察组实施临床护理路径后,其KPS评分、躯体功能、社会功能、心理功能、认知功能及总体生活质量评分明显比对照组(常规护理)高,差异有统计学意义(P<0.05),提示临床护理路径能明显改善患者活动状态,提高其生活质量。另外,临床护理路径有效实施离不开患者配合,为此需根据患者病情、脑血管疾病护理重点及注意事项等制定科学、合理的健康教育方案,引导患者掌握脑血管疾病相关知识,主动配合护理人员工作的同时提高自我管理能力[6],包括饮食控制、合理运动、遵从医嘱、自我监测,而上述内容与患者日常生活习惯密切相关。本文观察组干预后合理运动、饮食控制、遵医嘱及自我监测发生率明显比对照组高,差异有统计学意义(P<0.05),提示临床护理路径能明显改变患者不良生活习惯,提高其自我管理能力,与杨金红等[7]研究结果基本一致。

综上所述,临床护理路径可明显改善患者不良生活习惯,提高患者饮食控制、合理运动、自我监测及遵医嘱意识及能力,主动配合或参与护理过程,进而促进自身健康状况好转,生活质量显著改善,值得在脑血管疾病护理中进一步研究应用。

[1]王宁.综合护理干预对脑血管病的康复效果观察[J].护理实践与研究,2013,10(22):28-29.

[2]谢碧瑶.100例脑血管疾病患者健康教育效果分析[J].中国实用神经疾病杂志,2010,13(14):92-93.

[3]鄢小莲,邬情.心理护理干预对脑血管病患者心理问题的影响[J].国际护理学杂志,2012,31(9):1 683-1 684.

[4]徐梅玉,梅映台,胡慧英,等.综合护理干预对脑血管病康复的效果观察[J].护士进修杂志,2013,28(7):609-610.

[5]黄晓青.心理护理干预对老年脑血管病患者生活质量的影响[J].河北中医,2013,35(5):763-765.

[6]杨秋平,钱满芹,王秀梅,等.综合护理干预对脑血管病患者遵医行为和生活质量的影响[J].河北医学,2014,12(11):1 923-1 925.

[7]杨金红,刘志浩.临床护理路径在心脑血管疾病中的应用[J].中国健康教育,2013,29(9):848-849.

(收稿2015-07-24)

R587.2

B

1673-5110(2016)16-0136-02