农田养分调控对冀中南冬小麦生育期群体动态和养分浓度的影响

2016-09-22孙彦铭杨振立杜晓东韩宝文贾良良

孙彦铭,杨振立,杜晓东,韩宝文,贾良良

(1.河北省农林科学院农业资源环境研究所,河北 石家庄 050051;2.河北省农林科学院,河北 石家庄 050051;3.河北省农林科学院农业信息与经济研究所,河北 石家庄 050051)

农田养分调控对冀中南冬小麦生育期群体动态和养分浓度的影响

孙彦铭1,杨振立2*,杜晓东3,韩宝文1,贾良良1

(1.河北省农林科学院农业资源环境研究所,河北石家庄050051;2.河北省农林科学院,河北石家庄050051;3.河北省农林科学院农业信息与经济研究所,河北石家庄050051)

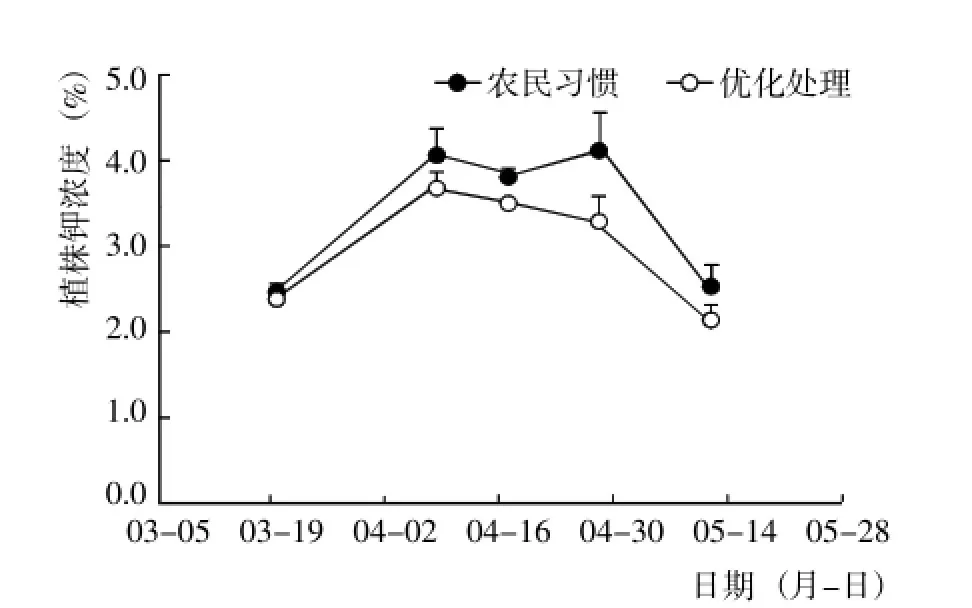

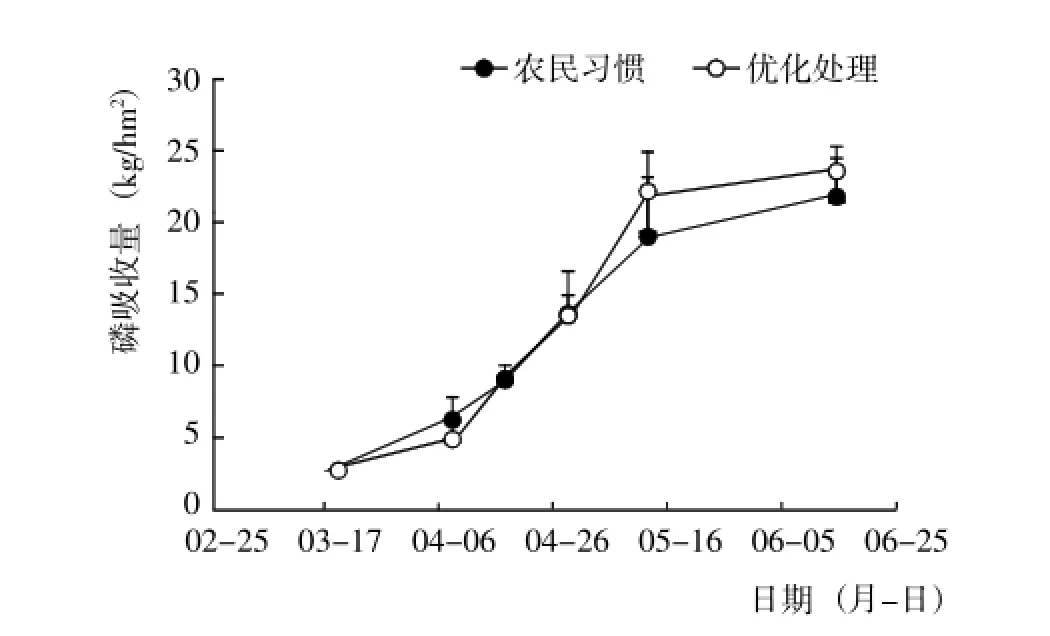

在冀中南中低产农田,采用对比试验设计,以农民习惯养分管理为对照(CK),对农田养分管理模式进行了优化调控(OPT,氮素追施时间后移至拔节期),通过田间养分试验,分析了小麦返青至拔节期的群体数量、籽粒产量以及植株氮磷钾养分浓度的变化规律。结果表明:氮素适当后移至拔节期的养分优化管理模式,最终成穗率达到了生育期最高总茎数的33.0%,明显高于农民习惯养分管理的成穗率(26.9%),从而促进了产量的提高。优化处理的植株氮浓度、氮素吸收量分别在拔节期和孕穗期显著高于农民习惯处理;植株磷浓度在全生育期均低于农民习惯处理,但磷吸收量则从孕穗期开始高于农民习惯处理;植株钾浓度在全生育期呈先上升后下降的变化趋势,农民习惯处理的植株钾浓度均显著高于优化处理。总体来看,优化处理在拔节期植株氮素浓度显著高于农民习惯处理,这可能是促进优化处理群体成穗数提高的关键;而磷钾浓度则无明显影响。

冬小麦;群体动态;植株氮含量;养分管理

合理的群体构建是冬小麦高产的基础[1,2],适宜群体有利于单位面积穗数、穗粒数和千粒重的协调发展[3]。品种[4]、播种密度(播量)[5,6]、播种日期[7]、灌溉[8,9]和氮素调控[2,6]等均对小麦群体构建具有显著影响,并且很多时候是上述各个因素交互效应[5,6,8,9]综合作用的结果。近年来,综合性的农田调控措施包括养分调控、水分调控和耕作栽培调控技术措施被越来越多地应用到小麦高产群体的构建中来,但研究大多集中在施肥、管理措施等对小麦群体、单位面积穗数、穗粒数和千粒重的影响等方面[10],而有关小麦体内养分浓度和吸收量变化对其群体数量的影响研究较少。Yue等[11]研究认为,小麦生育期体内养分浓度的变化可能对其群体的构建产生重要影响。为此,作者以农民习惯施肥为对照,对农田养分管理进行了调控优化,研究了养分优化管理模式对小麦群体养分浓度变化以及群体养分吸收和发育的影响,旨为实现小麦高产的养分资源高效调控提供理论依据。

1 材料与方法

试验于2011年10月~2012年6月在中国农业大学曲周试验站进行。试验田为当地典型农田,常年种植模式为小麦-玉米轮作一年两熟制;土壤类型为潮土,0~20cm耕层土壤基础养分含量为有机质15.21 g/kg、全氮0.901 g/kg、速效磷28.3 mg/kg、速效钾123.9 mg/kg。

采用对比试验设计,农田养分管理模式设养分调控(OPT,优化处理)和农民习惯(CK)2个处理,其中,CK处理的N、P2O5、K2O施肥量分别为300、60和60 kg/hm2,氮肥按基追比1∶1分基肥和返青-返青期追肥2次施用,磷钾肥作为基肥在播种前一次性施入;OPT处理的N、P2O5、K2O施肥量分别为210、90和90 kg/hm2,氮肥按基追比1∶2分基肥和返青期追肥2次施用,磷钾肥作为基肥在播种前一次性施入。

试验小麦品种为石麦18,2011年10月12日播种,行距15 cm,播种量225 kg/hm2。在小麦出苗后(10月30日),测定基本苗数量;在越冬前(12月7日)和返青期(3月19日),测定分蘖数;在拔节期(4月8日)、孕穗期(4月26日)和收获期(6月17日),测定总茎数。自返青期开始,每隔2周测定1次小麦地上部生物量以及氮、磷、钾养分含量;收获期测产。生物量测定面积为每小区1 m2,65℃下烘干至恒重;烘干的植株粉碎后测定氮、磷、钾养分含量,其中,植株全氮含量测定采用半微量凯氏法,植株全磷含量测定采用钼蓝比色法,植株全钾含量测定采用火焰光度法。

利用Microsoft Excel制图;利用SPSS统计分析软件的单因素方差分析ANOVA程序,对小麦产量、产量构成因素,以及不同生育期的氮、磷、钾养分含量等进行差异性统计检验。

2 结果与分析

2.1农田养分调控对小麦群体数量、地上部生物量和收获产量的影响

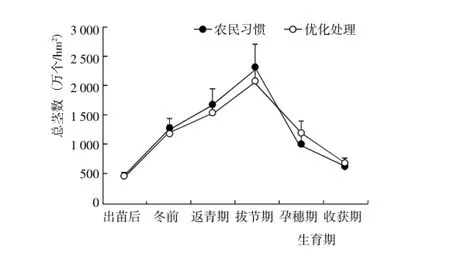

2.1.1对小麦群体数量的影响OPT处理的小麦群体变化动态与CK基本一致,均表现为自越冬期开始逐渐增多,到拔节期达到顶峰,而后迅速下降,直至收获;但不同生育期,二者的指标值存在一定差别(图1)。其中,在拔节期及其之前,CK的总茎数始终>OPT处理,且二者差异随着小麦生育进程而逐渐增大,其中,拔节期CK的总茎数(2 335万个/hm2)较OPT处理(2 055万个/hm2)多13.63%,差异达显著水平;而后的2个生育期,则是OPT处理的总茎数>CK,其中,孕穗期总茎数(1 236万个/hm2)较CK(1 015万个/hm2)多21.77%且差异达显著水平,收获穗数(690万个/hm2)较CK(630万个/hm2)多9.52%但差异不显著。

与生育期最高茎数相比,OPT处理的最终成穗率为33.0%,较CK(最终成穗率26.9%)高18.48%,差异达到了显著水平。

图1 不同养分管理模式对冬小麦春季群体变化的影响Fig.1 Effects of different nutrient management modes on population changes of winter wheat in spring

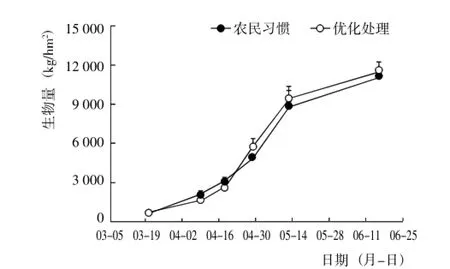

2.1.2对小麦地上部生物量的影响OPT处理的小麦春季生物量变化动态与CK基本一致,均表现为随着小麦生育进程而逐渐增多;但不同生育期,二者的指标值存在一定差别(图2)。其中,在返青-起身期(3月19日)和拔节期初期(4月8~17日),OPT处理的地上部生物量<CK;而后的其他生育期,则是OPT处理的地上部生物量>CK,其中,孕穗期(4月28日)差异达到了显著水平,但收获期二者差异并不显著。

图2 不同养分管理模式对冬小麦春季生物量的影响Fig.2 Effects of different nutrient management modes on biomass of winter wheat in spring

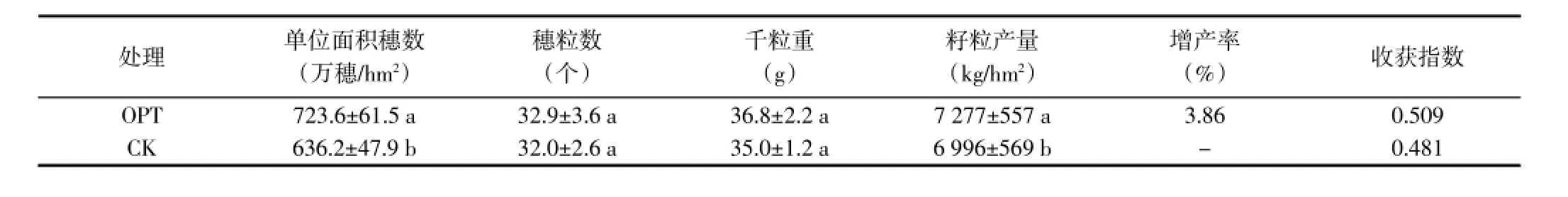

2.1.3对小麦产量性状和产量的影响OPT处理的小麦单位面积穗数、穗粒数和千粒重均>CK,其中单位面积穗数差异达到了显著水平,最终,收获指数>CK,籽粒产量明显提高,增产率为3.86%(表2)。表明农田养分调控处理有利于小麦产量构成三因素的同步发展,明显提高籽粒产量,其中单位面积穗数的明显增多是促进小麦显著增产的最关键因素。

2.2农田养分调控对小麦生育期植株氮、磷、钾养分浓度的影响

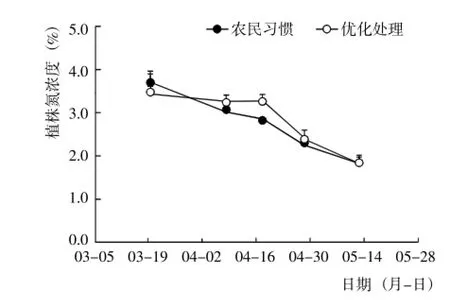

OPT处理的小麦植株氮浓度变化动态与CK基本一致,均表现为随着小麦生育进程而逐渐降低;但不同生育期,二者的指标值存在一定差别(图3)。OPT处理的植株氮含量除返青期<CK但差异不显著外,其他生育期均>CK,其中,拔节期(4月8~16日)差异达到了显著水平,而孕穗期至灌浆后期二者差异并不显著。

表2 不同养分管理模式对冬小麦产量及产量构成因素的影响Table 2 Effects of different nutrient management modes on yield and yield components of winter wheat

图3 不同养分管理模式对冬小麦返青~孕穗期植株氮含量的影响Fig.3 Effects of different nutrient management modes on plant nitrogen content of winter wheat from regreen stage to booting stage

图4 不同养分管理模式对冬小麦返青~孕穗期植株磷含量的影响Fig.4 Effects of different nutrient management modes on plant phosphorus content of winter wheat from regreen stage to booting stage

OPT处理的小麦植株磷浓度变化动态与CK基本一致,均表现为随着小麦生育进程而逐渐降低;但不同生育期,二者的指标值存在一定差别(图4)。OPT处理的植株磷含量除灌浆期>CK但差异不显著外,其他生育期均<CK,其中,拔节期(4月8~16日)和孕穗期(4月28日)差异达到了显著水平。

图4 不同养分管理模式对冬小麦返青~孕穗期植株磷含量的影响Fig.4 Effects of different nutrient management modes on plant phosphorus content of winter wheat from regreen stage to booting stage

OPT处理的小麦植株钾浓度变化动态(图5)与CK略有不同,其中,OPT处理呈先增加后降低趋势,而CK呈“M”型变化。在返青~孕穗期,OPT处理的植株钾素浓度均<CK,且除返青期外,其他生育期二者差异均达到了显著水平。

2.3农田养分调控对小麦生育期植株氮、磷、钾养分吸收量的影响

OPT处理的小麦生育期植株氮吸收量变化动态与CK基本一致,均表现为随着小麦生育进程而逐渐增加;但不同生育期,二者的指标值存在一定差别(图6)。其中,在孕穗期前(4月26日),OPT处理的植株氮吸收量<CK;但从孕穗期开始,则是OPT处理的植株氮吸收量>CK,并在灌浆期(5月12日)几乎达到顶峰,并一直持续到收获期,其中,收获期OPT处理的氮素吸收量略>CK,但差异并不显著。

图6 不同养分管理模式对冬小麦生育期氮吸收量的影响Fig.6 Effects of different nutrient management modes on nitrogen uptake in growth period of winter wheat

OPT处理的小麦生育期植株磷吸收量变化动态与CK基本一致,均表现为随着小麦生育进程而逐渐增加;但不同生育期,二者的指标值存在一定差别(图7)。OPT处理的植株磷吸收量,在拔节期以前<CK,但从孕穗期(4月26日)开始则>CK,并一直维持到收获期,然而整个小麦生育期,二者差异均不显著。

图7 不同养分管理模式对冬小麦生育期磷吸收量的影响Fig.7 Effects of different nutrient management modes on phosphorus uptake in growth period of winter wheat

小麦生育期,不同养分管理模式的植株钾吸收量变化动态与氮和磷不同,但是二者植株钾吸收量的变化动态基本一致,均表现为随着小麦生育进程呈先增加后降低趋势;然而不同生育期,二者的指标值存在一定差别(图8)。其中,在返青期(3月19日),二者的指标值差异不显著;但从拔节期开始到收获前,OPT处理的植株钾吸收量一直显著<CK;在小麦灌浆后期~收获期,小麦植株体内钾素快速流失,收获期OPT处理的钾素吸收量>CK。

图8 不同养分管理模式对冬小麦生育期钾吸收量的影响Fig.8 Effects of different nutrient management modes on potassium uptake in growth period of winter wheat

3 结论与讨论

本研究结果显示,不同养分管理模式对小麦群体发育进程有明显影响,优化养分管理措施通过在小麦关键生育期——拔节期的养分调控,有效地提高了有效群体数量,最终促进了产量的明显提高。养分管理模式对小麦群体的影响,可能是通过对植株养分浓度的影响造成的。从全生育期小麦植株的氮磷钾养分浓度变化趋势上可以发现,植株全氮和全磷浓度在整个生育期均呈逐渐下降趋势,且随着生物量的增大也呈下降趋势,表现出明显的稀释效应;而植株全钾含量在返青~拔节初期随着生物量的增大而增加,但在拔节中后期开始则随着生物量的迅速增加呈逐渐下降趋势,变化趋势与植株全氮和全磷浓度的变化趋势明显不同。植株钾浓度的变化趋势与党红凯等[12]的研究类似,产生该现象的原因可能与小麦对钾的阶段吸收高峰在拔节~孕穗期有关。

从小麦不同生育期的植株养分浓度来看,优化管理模式的植株氮浓度在拔节期开始显著>农民习惯处理,从而保证了有更多的养分用于有效分蘖,提高了成穗数[13]。而植株磷浓度在孕穗期>农民习惯处理,可能有利于促进小麦后期的灌浆和千粒重的增加。但在本研究条件下,植株磷浓度的变化并未对小麦千粒重和穗粒数造成明显影响,对产量起决定作用的是最终的成穗数。因此,在农田养分管理中,适当推迟春季氮肥追施时间可以有效提高拔节期小麦植株的氮浓度,从而提高分蘖质量,增加成穗数。这从另一方面证明了在小麦群体构建中,氮肥后移的优化养分管理模式对于小麦高产群体的重要性。

本研究条件下,农民管理模式的冬小麦群体数量和生物量在拔节期前均明显>优化施肥处理;但从拔节中后期开始,农民管理模式的小麦在拔节前产生的众多无效分蘖大量退化,优化管理模式的群体数量和生物量均明显>农民管理模式。养分管理模式对不同时期小麦群体数量的变化发挥了重要作用,但是,本研究只讨论了养分管理措施对小麦群体的影响,而实际生产中水分管理对小麦群体的构建也发挥了巨大作用,表现在水肥的协同作用对小麦发育进程[14]、产量与品质的影响方面[15,16]。

[1]陆增根,戴廷波,姜东,荆奇,吴正贵,周培南,曹卫星.氮肥运筹对弱筋小麦群体指标与产量和品质形成的影响[J].作物学报,2007,33(4):590-597.

[2]叶优良,王桂良,朱云集,李欢欢,黄玉芳.施氮对高产小麦群体动态、产量和土壤氮素变化的影响[J].应用生态学报,2010,21(2):351-358.

[3]董剑,赵万春,陈其皎,李哲清,刘俊,庞红喜,高翔.陕西关中地区不同冬小麦品种晚播高产的适宜播期和密度[J].西北农业学报,2010,19(3):66-69.

[4]刘霞.鲁西南超高产冬小麦品种筛选及群体质量指标研究[J].山东农业科学,2011,(7):38-41.

[5]王夏,胡新,孙忠富,杜克明,宋广树,任德超.不同播期和播量对小麦群体性状和产量的影响[J].中国农学通报,2011,27(21):170-176.

[6]张娟,武同华,代兴龙,王西芝,李洪梅,蒋明洋,贺明荣.种植密度和施氮水平对小麦吸收利用土壤氮素的影响[J].应用生态学报,2015,26(6):1727-1734.

[7]蒋会利.播期密度对不同小麦品种群体茎数及产量的影响[J].西北农业学报,2012,21(6):67-73.

[8]赵雪飞,王丽金,李瑞奇,李雁鸣.不同灌水次数和施氮量对冬小麦群体动态和产量的影响[J].麦类作物学报,2009,29(6):1004-1009.

[9]刘丽平,欧阳竹,武兰芳,孙振中.不同灌水次数和施氮量对冬小麦群体动态和产量的影响[J].麦类作物学报,2009,29(6):1004-1009.

[10]刘保华,苏玉环,马永安,陈冬梅,王雪香,杨璞,赵志军,赵志鹏.冀南麦区不同种植密度对小麦产量及主要农艺性状的影响[J].河北农业科学,2016,20(2):13-18.

[11]Yue SC,Meng QF,Zhao RF,Li F,Chen XP,Zhang FS,Cui ZL.Critical nitrogen dilution curve for optimizing nitrogen management of winter wheat production in the North China Plain[J].Agron J,2012,104(2):523-529.

[12]党红凯,李瑞奇,李雁鸣,孙亚辉,张馨文,孟建.超高产冬小麦对钾的吸收、积累和分配[J].植物营养与肥料学报,2013,19(2):274-287.

[13]姜宗庆,封超年,黄联联,郭文善,朱新开,彭永欣.施磷量对小麦物质生产及吸磷特性的影响[J].植物营养与肥料学报,2006,12(5):628-634.

[14]贾亮,翟丙年,冯梦龙,王明英,强晓敏,赵粉萍,党松茂.不同水肥优化模式对冬小麦生长发育及产量的影响 [J].西北农林科技大学学报:自然科学版,2012,40(10):75-81.

[15]孙宪印,吴科,钱兆国,王瑞霞,王超,米勇.灌水模式对不同品种冬小麦群体生长特性和产量及蛋白质含量的影响[J].西南农业学报,2011,24(6):2096-2100.

[16]李雁鸣,张立言,李振国.春季肥水运筹对冬小麦籽粒产量和品质的影响[J].河北农业大学学报,1996,19(1):1-6.

Effects of Nutrient Management on Population Dynamics and Nutrient Concentration of Winter Wheat Growing Period in Central and South Hebei Province

SUN Yan-ming1,YANG Zhen-li2*,DU Xiao-dong3,HAN Bao-wen1,JIA Liang-liang1

(1.Institute of Agricultural Resources and Environment,Hebei Academy of Agriculture and Forestry Sciences,Shijiazhuang 050051,China;2.Hebei Academy of Agriculture and Forestry Sciences,Shijiazhuang 050051,China;3.Institute of Agricultural Information and Economy,Hebei Academy of Agriculture and Forestry Sciences,Shijiazhuang 050051,China)

In order to understand the effects of nutrient management on winter wheat colony and nutrients contents dynamics,a field experiment was conducted in the middle-south Hebei Province.The results showed the optimized(OPT) treatment significantly increased the spikes number than the conventional(CK)treatment by putting off the topdressing N to shooting stage.The percentage of ear tiller significantly increased from 26.9%of CK to 33.0%of OPT.The plant N content and N uptake for OPT treatment were significantly higher than CK treatment at shooting stage and booting stage,respectively.The plant P content for OPT was lower than that of CK in the whole wheat growth period,while the P uptake was higher from booting stage to harvest.The plant K content increased from regreen stage to booting stage and then drop down from booting to harvest stage.The plant N concentration for OPT treatment was significantly higher than that of CON at shooting stage,which may suggest the plant N concentration at shooting stage was the key factor which influencing the tiller percentage.

Winterwheat; Colonydynamic;Plant N content;Nutrient management

S512.1+1

A

1008-1631(2016)03-0044-05

2016-01-10

河北省“渤海粮仓”科技示范工程专项“农田改土培肥与高效施肥关键技术研究与应用”;河北省财政专项“河北省主要农田土壤培肥关键技术研究与应用”

孙彦铭(1974-),女,河北武强人,助理研究员,主要从事农田养分管理研究。E-mail:sunym74@hotmail.com。

杨振立(1972-),男,河北藁城人,高级经济师,主要从事农田养分管理研究。E-mail:hbnly008@163.com。